技術革新が絶えないCG映像・ゲーム業界で、クリエイターはどう学び、成長していくのか。各社の教育・研修の取り組みに迫る新連載が始動。第1回では、マインドと専門性の両面から新人育成に注力する、exsaの取り組みを紹介しよう。後編では、各職種の業務理解を深める本社研修や、実務課題の内容、新人たちの声、そして今後の展望までを解説する。

※本記事は月刊 『CGWORLD + digital video』vol.325(2025年9月号)掲載の「クリエイターの学びの現場 第1回 exsa」を再編集したものです。

exsa

2004年設立、22期目のCGプロダクション。スタッフは約180人。東京本社(約100人)、名古屋支社(約25人)、福岡支社(約25人)、札幌スタジオ(約15人)、神戸スタジオ(約15人)に加え、グループ会社内にモーションキャプチャスタジオもある。

Webサイト:www.exsa.jp

採用ページ:www.exsa.jp/recruit.html

各職種に対する理解を深めることが、責任感や仕事への姿勢につながる

加藤:3週目の東京本社の研修では、各職種に対する理解を深めるためのプログラムを実施しました。対象職種は、プロデューサー、ディレクター、PM、企画、2Dデザイナー、映像演出、モデラー、アニメーター、コンポジター、エンジニア・プログラマーで、職種ごとに「業務紹介の講義(約30分)」→「現場見学(約30分)」→「座談会(30〜60分)」を実施しました。制作全体のながれを把握してもらうために、今年度の新人の配属先に含まれない職種であっても、あえて対象にしています。プロデューサーの紹介資料は私が制作し、それをひな型にして、各職種の現場スタッフに資料制作や講義をしてもらいました。「自分たちの仕事を、ほかの職種の人に伝える」という前提で準備してもらったので、講義内容は非常に丁寧なものになりました。その後の現場見学では、講義で聞いた内容がどう実務に落とし込まれているのかを体感してもらい、その上で座談会に移ることで、より具体的で活発な質疑応答が実現したと思います。

海老澤:各職種の業務を実際に体験してもらう研修も検討したのですが、時間やリソースの制約を考えると現実的ではありませんでした。2ヶ月という研修期間の中で最大限の効果を出せる構成として、現在のスタイルに落ち着きました。

加藤:私たちが特に重視したのは、「自分の仕事の前後で、誰が関わるのか」、「各々がどんな責任をもって仕事をつなぐのか」を意識してもらうことです。仕事はリレーのようなものなので、前後の工程に対する理解や配慮があって初めて、チームとして良いものがつくれるようになります。

海老澤:例えば夜遅くまで会社に残っていないと、「楽そうな仕事」と思われがちですが、見えないところに大変さがあったりもします。だからこそ、各職種がどんな責任を担い、何にこだわっているのかを知ることが、リスペクトの土台になると考えています。その気づきが、新人たちの責任感や仕事への姿勢につながってくれるといいなと思っています。

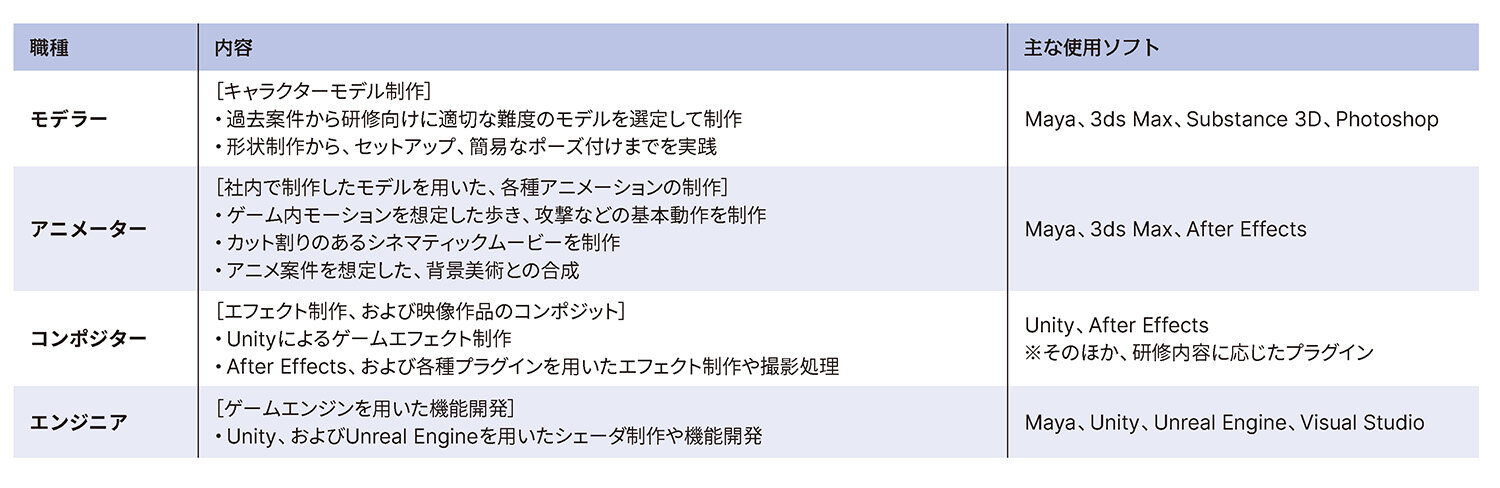

加藤:4月後半からは、配属先の職種に分かれて実務研修を行いました。2025年度はモデラー、アニメーター、コンポジター、エンジニアの4職種が対象で、各職種の業務内容に即した課題に取り組んでもらいながら、基礎的な技術・知識はもちろん、スケジュールの立て方や報連相の仕方、制作ルール、フォルダ構成など、ひと通りの実務感覚を身につけてもらうことを目指しています。

海老澤:各職種にはディレクター職の社員を主担当として1人ずつ配置し、日々のフィードバックや指導を担当してもらっています。

加藤:新人には毎日の終業時に成果物を提出してもらい、ディレクターがフィードバックのテキストをまとめます。翌朝にはZoomでミーティングを行い、フィードバックの補足説明やその日の作業確認を行います。さらに週末には、その週の研修内容を総括して、習得度や今後の課題を明確にしています。

海老澤:当社では、全社員が毎日Zoomでチームごとの朝礼を行う習慣があるので、その直後に新人だけのミーティングを設け、進捗確認や困りごとなどの共有を行いました。

加藤:課題のスケジュールやつくり込み具合は実務と同じにしてあるので、最初は誰もが戸惑うのですが、上司や先輩のフォローを受けながら徐々にペースが上がっていくんです。その姿に、指導者側も自分の新人時代を思い出して、良い刺激をもらっています。

海老澤:新人の所属拠点とディレクターの拠点が異なることもあるため、各新人の拠点内にもサポート担当の先輩社員を設定しています。座席も隣に配置することで、作業の合間にすぐ相談できる環境を整えているんです。これには指導の負荷を分散できるメリットに加え、プロジェクト配属後に直接関わることになる先輩社員と早いうちから関係性を築けるというメリットもあります。

加藤:新人研修で見えてきた個々の特性や課題は、プロジェクト配属後の教育担当にも共有し、より適切なサポートができるようにしています。もちろん、研修が終わったからといって、すぐに1人で仕事を任せるわけではありません。1〜3年を目安に、配属拠点の上司や先輩社員がいるプロジェクトにアサインして、継続的な育成を図る方針です。各々の成長スピードに合わせて、着実にステップアップしてもらえるしくみを整えています。

2025年 実務研修における、各職種の課題

(※対象職種は、各年度の新人の配属先に合わせて変更される)

マインドと専門性の両面を育てていくことが大事

CGW:新人の森さん、日向野さん、鈴木さんは、今年度の研修に参加したそうですね。

森 颯也氏:「ビジネスマナーは、お互いが気持ちよくコミュニケーションをとるためのもの」という加藤プロデューサーの言葉は特に印象に残っています。実際、当社は話しやすくて制作もしやすい環境だと感じています。中でも報連相の意識はとても役立っていて、トラブルやミスを未然に防げている実感があります。さらに、こうしたビジネスマナーや報連相は、作品制作のスピードやクオリティにも直結すると感じています。完成イメージをディレクターとすり合わせる中で、コミュニケーションが重要な役割を果たすので、常に意識しながら業務に取り組んでいます。

▲モーション・森 颯也氏

日向野 大聖氏:私は「何か困ったことがあったら、すぐに聞いた方がいい」という先輩社員からのアドバイスが印象に残っています。最初は何度も聞くと迷惑ではないかと悩んでいましたが、「わからないまま進める方が時間の無駄」と言われてからは、困ったことがあればすぐに質問し、メモを取るようにしています。将来的には、エンジニアのリーダーとしてチームを引っ張れるようになることが私の目標なので、様々な状況に対応できるよう、コミュニケーション力も、プログラミングのスキルも伸ばしていきたいです。

鈴木杏那氏:私も「質問する姿勢」の重要さを実感しています。わからないことを曖昧にしたままにせず、早い段階で相談することで、ミスを防いだり、作業の意図を正しく理解できる場面が何度もありました。研修中に「質問は成長の一部」という意識づけがあったからこそ、現場でも前向きに質問できていると感じています。加えて、入社前は自分の知識や技術がどこまで通用するのか不安があったのですが、基礎をしっかり押さえながら応用へと進んでいく研修プログラムが用意されていたので、無理なくステップアップできたと思います。特に印象に残っているのはエフェクトの課題です。基本機能の理解から始まり、最終的には見本の映像を再現するところまで進められました。少しずつできることが増えていく中で、「ちゃんと成長できている」という実感をもてたのが嬉しかったですね。

加藤:新人研修は毎年ブラッシュアップを重ねており、「これが完成形」とは思っていません。それでも、2022年度の研修を受けた4年目の社員たちが、今では制作の一部をディレクションするなど、現場で着実に成果を出し始めており、手応えを感じています。今年度の新人たちも、どのように成長していくのか、今後が非常に楽しみです。

海老澤:将来的には、「さらに専門性を高めたい」、「別のスキルを学びたい」という社員に向けて、継続的な学びの機会を用意していきたいと考えています。新人研修は毎年録画しており、中途入社の人も視聴できるようにしていますが、今後は実務現場の指導内容を記録し、必要なときに学び直せる環境づくりにも取り組みたいです。数年仕事をすれば誰もが気づくことだと思いますが、社会人としての知識や視点がなければ、どれだけ技術力が高くても、活躍の幅は限られてしまいます。だからこそ、マインドと専門性の両面を育てていける環境が大事だと思っています。縁あってexsaに入社した以上、当社に在籍しているときはもちろん、先々で別の会社に転職したとしても、業界で信頼される人材として活躍できるように育てたい。そのためにも、私たち自身も常に新しいジャンルや仕事を開拓し、共に未来をつくってくれる仲間を求め続けていきます

INFORMATION

月刊『CGWORLD +digitalvideo』vol.325(2025年9月号)

特集:セガの現在地

定価:1,540円(税込)

判型:A4ワイド

総ページ数:112

発売日:2025年8月8日

TEXT&EDIT_尾形美幸/Miyuki Ogata(CGWORLD)

文字起こし_大上陽一郎/Yoichiro Oue

PHOTO_弘田 充/Mitsuru Hirota