「清澄白河BASE」で全編撮影された迫力のカーチェイス。技術的難度の高いテーマを掲げ、バーチャルプロダクションの可能性を探求した本制作の裏側に迫る。

※本記事は月刊「CGWORLD + digital video」vol. 300(2023年8月号)からの転載となります。

バーチャルプロダクションで創るカーチェイス

ソニーPCLとTYO drive共同で制作された映像コンテンツ『drive』は、「清澄白河 BASE」にて全編バーチャルプロダクションで撮影され、2台のクルマを用いながら一切走らせることなくカーチェイスを映像化した作品である。LEDウォールを用いたインカメラVFXによって、現実にある被写体とLEDに映し出されたCG背景を同時に撮影することができるバーチャルプロダクション。その実践的な活用の可能性を示すものとなっている。

ソニーPCLとTYO drive の共同制作による映像コンテンツ。「清澄白河BASE」内で撮影し、バーチャルプロダクションによって2台のカーチェイス映像を実現した

「「清澄白河BASE」でバーチャルプロダクションスタジオが稼働して2年ほど経ち、想定していた通り、CMや映画、ドラマなど様々な作品で使用され順当に実績を積んできました。その一方で、使用のされ方、表現に関しては固定的な部分があり、そこをブレイクスルーするキッカケをつくりたいと考えていました」とソニーPCLの特別映像プロデューサー・寺井 司氏。

バーチャルプロダクションはLEDの光源を反射させるような被写体との相性がよく、一般的にクルマのビューティフルショットで多く使用されているというが、より発展的な活用を追求していきたいと考え、石川竜大氏(TYO driveエグゼクティブプロデューサー)に相談し、共同で映像コンテンツを制作することとなった。

「これまでスクリーンプロセスでのバーチャルプロダクションは経験してきましたが、より難度の高い表現を試してみたいという気持ちがありました。それと、バーチャルプロダクションの手法が一般的な選択肢になれるようにとも考えていました。そのためには、この撮影手法のメリット、デメリットを含め、知見を全撮影スタッフに広めていくことが必要です。本企画の映像を通じてそれらを訴えていくには、まず作品そのものが魅力的で、かつクリエイティビティを刺激するようなものでなければなりませんでした」と石川氏。

映像作品として魅力あるものを目指しつつ、表現の面でも技術的な面でもチャレンジすることが命題とされた本作。企画から実制作までを追い、「清澄白河BASE」におけるバーチャルプロダクションのさらなる活用の可能性を見ていこう。

<1>バーチャルプロダクションの可能性の追求

技術的なチャレンジを鑑みたストーリー展開

石川氏により、これまで多くのチャレンジ案件の実績がありクラフトに長けた徳平弘一監督に声がかけられ、企画が具体化されることとなった。「バーチャルプロダクションに関しては未経験でしたが、情報自体は仕入れていました。現場でも使ってみようかという話が出たこともありますが、わからないことがたくさんあって実現には至らなかったというのが実情です。このお話をいただいたときに試してみるチャンスをもらい、改めて強い興味が湧きました」(徳平監督)。

新しい技術を取り入れる過程で、作り手として伝統的手法にあった何か大事なものを失ってしまうのではないかという不安感も抱えていたというが「清澄白河BASE」での撮影オリエンテーションを受け、現状でのバーチャルプロダクションの強みを学んだ上で、表現としての可能性、技術的なチャレンジを考慮し、映像として落とし込んでいったという。

「通常のクライアントワークとは異なるからこそ、企画の背景も含めて説得力のある映像を目指す必要がありました。クルマという題材は決まっていましたが、クルマが綺麗に走るだけでは意味がない。走行するクルマの中で表現においても撮影においても最も難易度の高いカーチェイスをテーマにすることにしました」(徳平監督)。

カーチェイスという難しい表現を実現できれば、CMなどでよく見られる安全に走るクルマの表現などは容易に行えるということを示したかったとのことだが、映像作品として表現や技術のカタログのようなものでは決してあってはならないと続ける。「見ている人を本当に驚かせるものを目指しました。ハラハラドキドキもあり、ちょっと笑えたり、しんみりしたり、感情が揺さぶられるストーリー展開を構築し、その上でクルマの走り方や、LEDに映し出す映像とその使い方、カメラワークなど挑戦すべき課題を演出に採り入れています(徳平監督)。

こうして監督が描いた絵コンテは、スタッフが仮で演じた映像をベースにVコンテに起こされ、そこからプリビズ作成というながれでバーチャルプロダクションへとつなげられた。

企画コンセプト

バーチャルプロダクションのより発展的な活用も目指し、技術的なチャレンジもこの時点で掲げられている。多少の変更があったものの、ここに書かれたほぼ全てを採り入れることができたという。

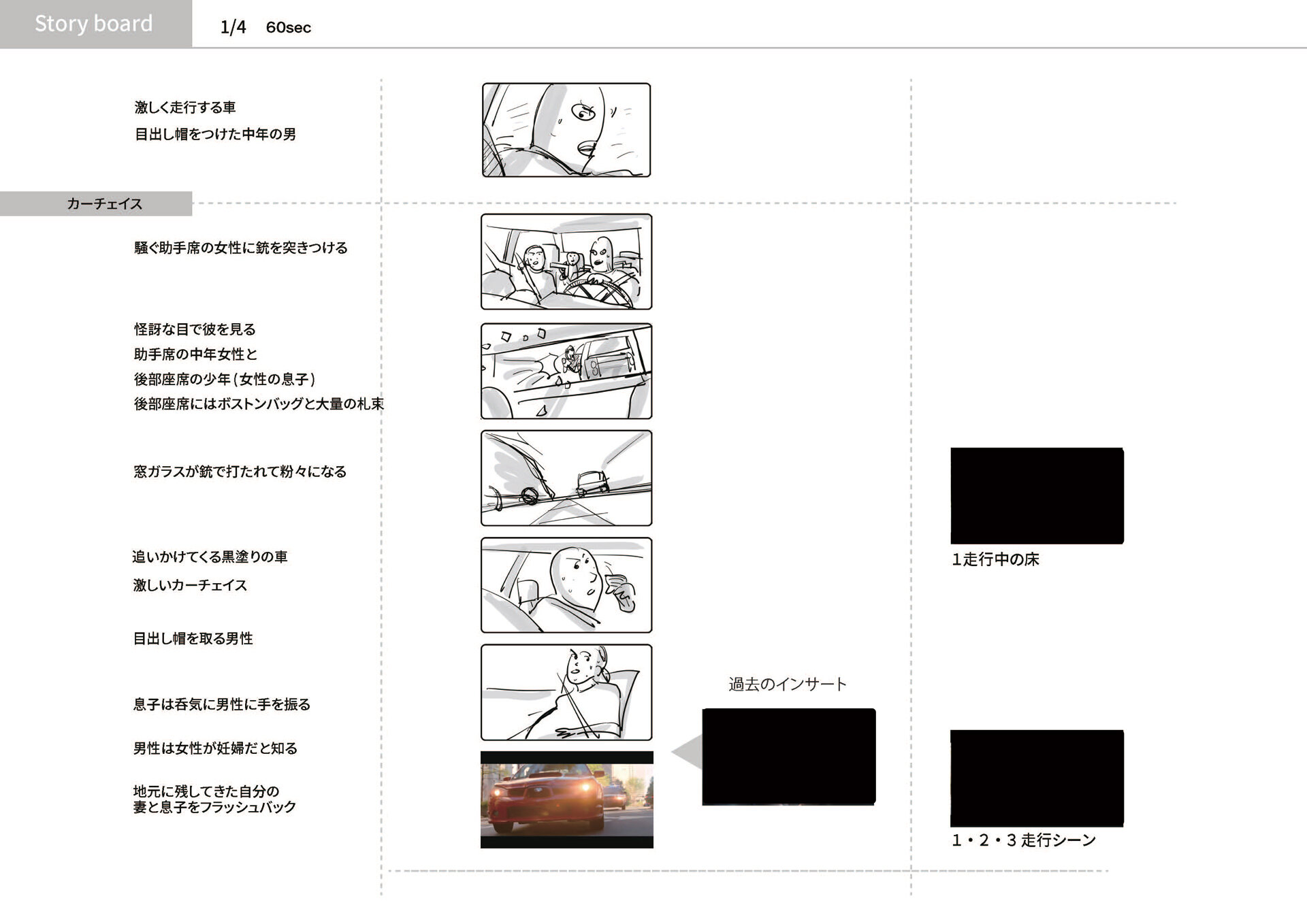

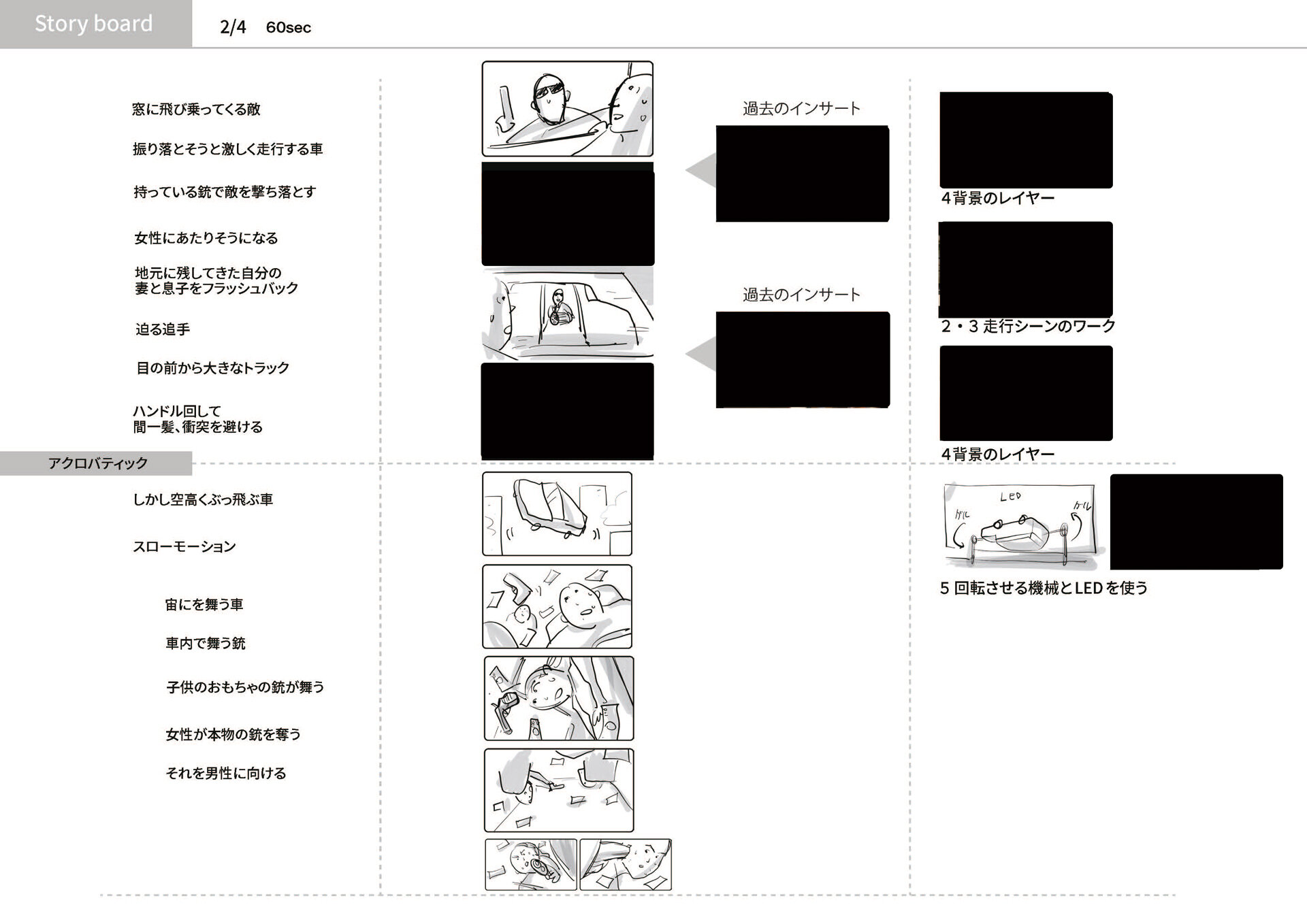

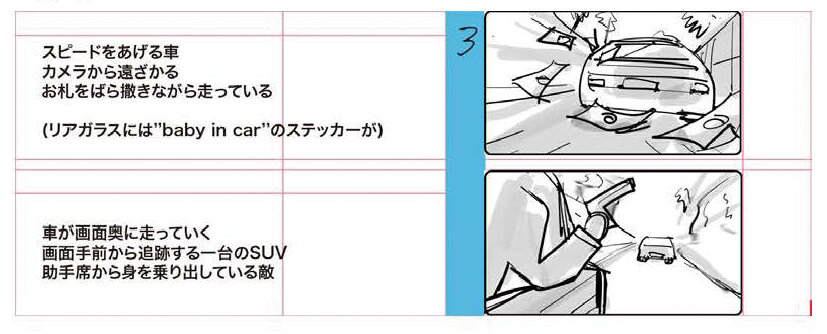

絵コンテ

観るものに驚きを与えるものとして、ストーリー展開に沿って技術的なチャレンジが演出に組み込まれた。

<2>インカメラVFXでの撮影

演出と撮影計画をシステムで視覚化

本撮影は、LEDウォール、天井LED、可搬式LEDにUnreal Engine(以下、UE)から送出されたCGを背景に、被写体であるクルマと登場人物を撮影するというもの。LEDには、Mo-Sys StarTrackerを用いたカメラトラッキングによってカメラアングルに合ったCG背景が映し出されている。なお、LED外の背景はXRシステムSMODEにより、カメラトラッキングのデータに加えて撮影時のカメラレンズ情報が入力され、歪みやFOVなどが加えられた素材として生成され、後に合成される。

そのため事前に綿密な計画が必要であったが、この作業はUEで構築されたシステムにて完結している。UE上にスタジオが再現されており、仮のクルマのモデルを配置して撮影のシミュレーションを行い、合わせてプリビズも作成された。「ゲームエンジンを活用したシミュレーションを重ねられたことで、技術面、演出面での不安要素を一掃できました。また、完成イメージを初期段階からスタッフ間で共有できたこともクオリティの向上につながったと感じています」と徳平監督。

企画時に地面の表現に床LEDが必要なのではという考えもあったが、シミュレーション結果を経て、SMODEで十分カバーできると判断されるなど、この段階で技術的な検証も行われた。

撮影に際しては、リフレクションによるリアリティのある表現を追求し、車体への映り込みは特にこだわりのポイントとなった。青空の下での反射具合やトンネル内でのライトの映り込みなど、LED背景の反射素材としての効果が窺い知れるが、後のSMODE素材との合成に向けて特に気を遣ったのが照明であったという。「CGのキーライトと現場での照明にズレがあると被写体が浮いてしまうので、都度確認を行なって撮影を進めていただきました」(ソニーPCL VPコーディネーター・助田喜久氏)。

撮影に至るまでのフローこそバーチャルプロダクションならではと言えるが、「はじめは未知の領域だなと感じていましたが、撮影が進むにつれて普段とそんなに変わらないと考えを改めました」とふり返るのはTYO driveのプロデューサー・阿部知史氏。

「事前テストがしっかりできたことでいつも以上にスムーズに撮影が進行しましたし、その分監督がこだわる部分に時間を割いて納得のいくまで画づくりに取り組むことができたと感じています」(阿部氏)。

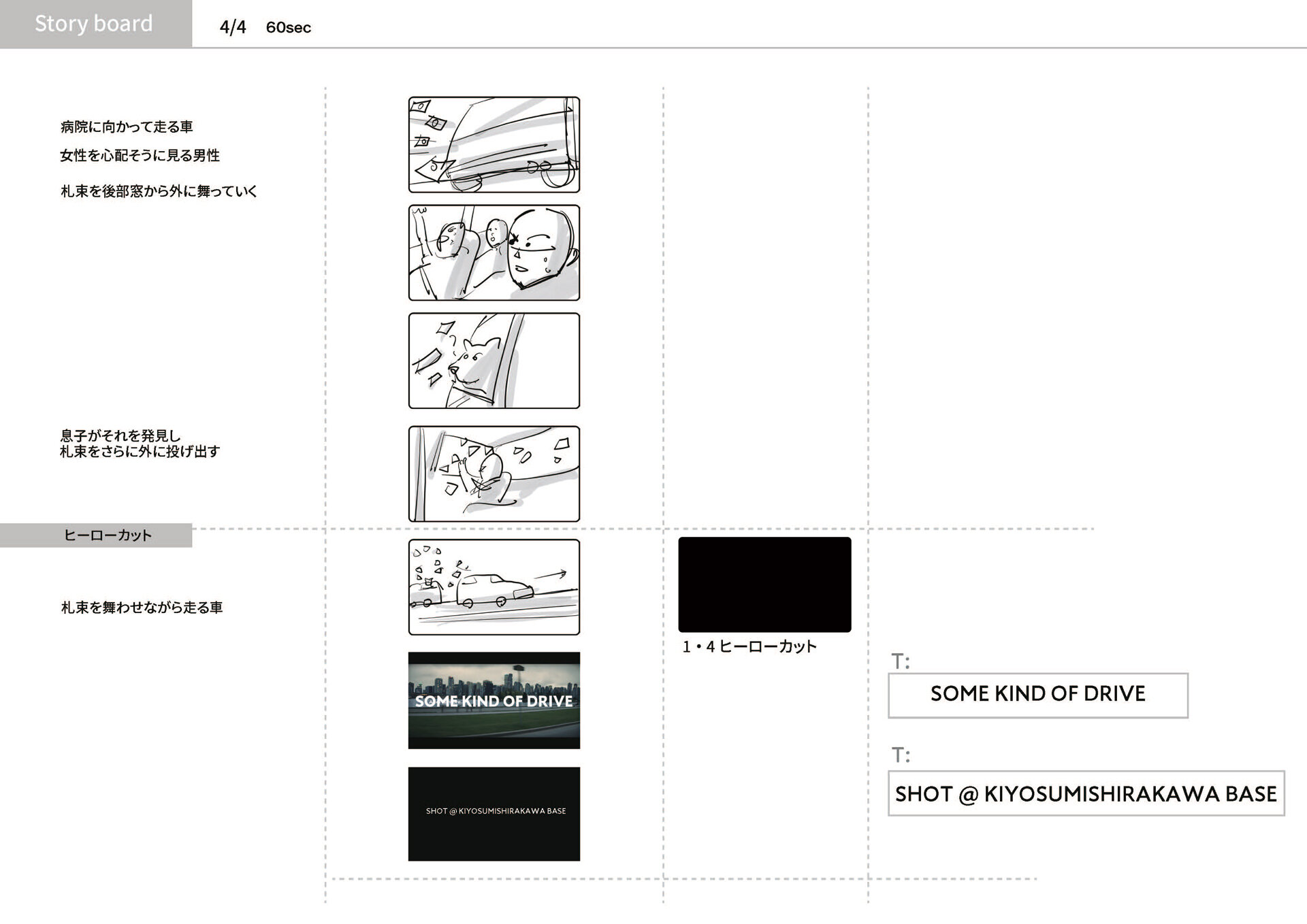

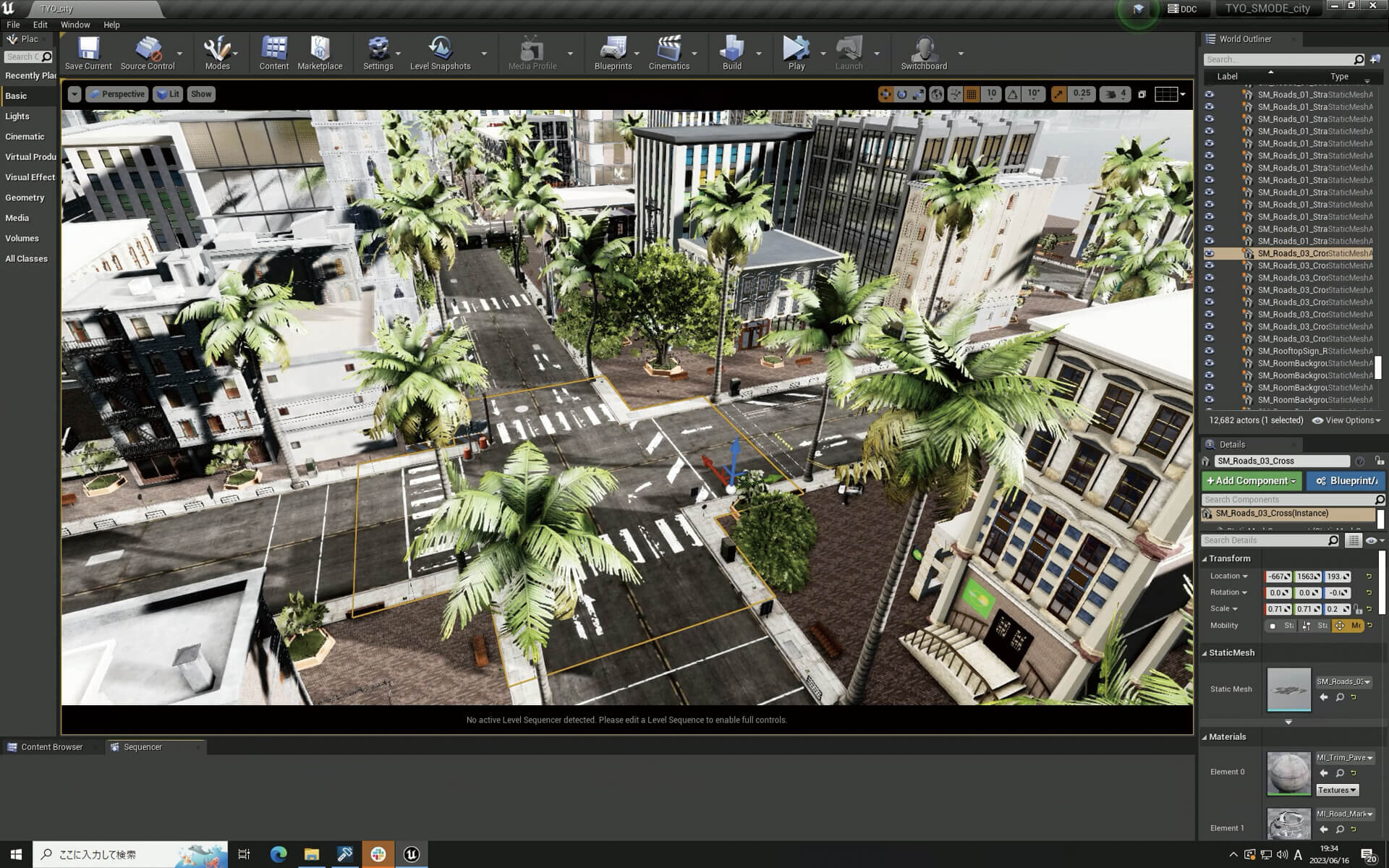

仮想空間で撮影シミュレーション

UE上にスタジオが再現され、仮想空間の中で撮影シミュレーションが行われた。

以下、プリビズ映像。

カーチェイスする2台のクルマの撮影の様子

位置関係の調整とカメラワークを駆使してダイナミックなカーチェイスを実現。

トンネル内のアクションカットの撮影の様子

クルマの上に乗ってはいけないという制約があったため、後に合成処理が施された。

車体が最も美しく見える定番のカット(7:3カット)

映り込みなど少しでも不自然な点があればバレてしまうため最も難しいカットだったという。

<3>Unreal EngineとSMODEによる背景素材

バーチャルプロダクションの挑戦と課題

「CG背景はスクリーンプロセスではなく、UEからのフルシーンでの送出となるためカメラを360度どこへでも向けることはできますが、それをフォローできるようつくり込まなければなりませんでした。その一方で、カーチェイスの演出に対応できるようにシーンの最適化も同時に行う必要がありました」とTREE Digital StudioのCGプロデューサー・山田悠生氏。

中でもハイスピード撮影のカットは非常に大きなチャレンジであった。「60fpsで映像を出力する必要があったので、カメラにスキャンラインやフリッカーが出ないかなども入念な確認を行なった上で進めました」(山田氏)。

一方、LED外の背景の補完は、前述した通りSMODEから書き出された素材の合成で処理されたが、こちらもカメラワークから技術的な課題が発生したという。素材は、カメラの位置情報に基づいてUEからレンダリングされる映像をSMODEに入力し、キャリブレーション機能で取得した撮影時のカメラ情報を加えた状態で生成されるが、カメラワークが激しいカットではディレイが発生してしまった。

「PCスペックなどを鑑みてもこれまでにない大規模な背景シーンを使っていたので、ディレイは想定された事態でした。バックアップとしてカメラのトラッキングデータを収録しておき、撮影後にUEからレンダリングできるよう対応しました」(助田氏)。

そのほかCG要素としてはタイヤとその接地のエフェクトのみであったとのことだが、コンポジットおよびフィニッシングを担当した鈴木 薫氏によれば、このカットにおける作業の大半は背景の合成と最終的な画の追求であったという。「インカメラVFXでのバーチャルプロダクションの本質として合成作業の負荷が極力少なくなるものだと思います。作業が軽減されることでフィニッシングに注力することができ、映像品質の向上につながると感じています」(鈴木氏)。

最後に本作をふり返り、徳平監督は「技術的な課題はまだまだたくさんあり、全て完全にワークしたとは思っていません。なぜならテクノロジーも含めてこの手法はまだまだ進化し続けるからです。技術的にどんどん拡張し、進化した先に、映像制作の新しいエコシステムの到来を予感させられましたね」と語ってくれた。

背景CG

背景CGは街全体を準備する必要があったが、都市データや社内リソースを活用することで構築したという。データ送出の負荷を考慮し、データの最適化が図られた。

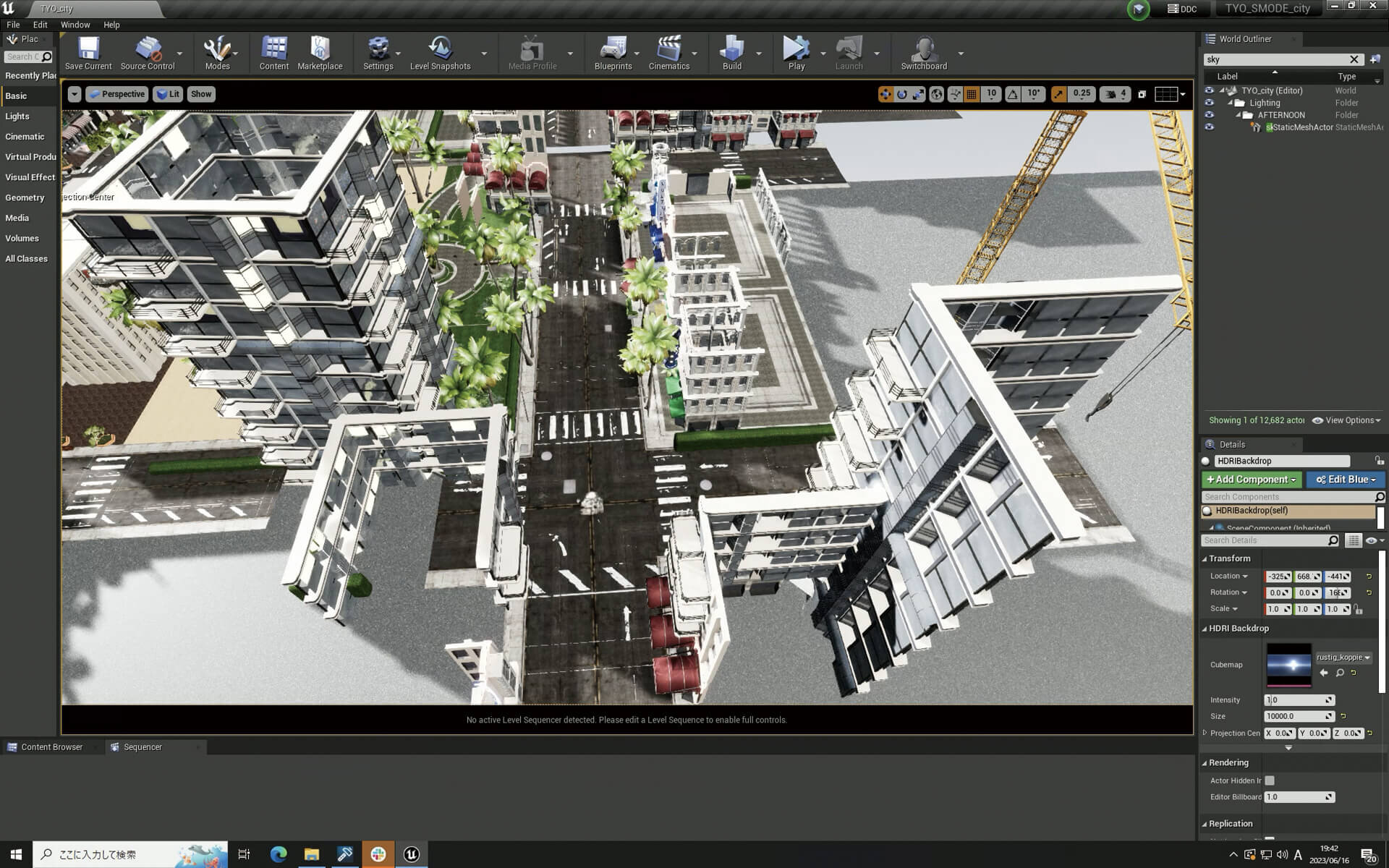

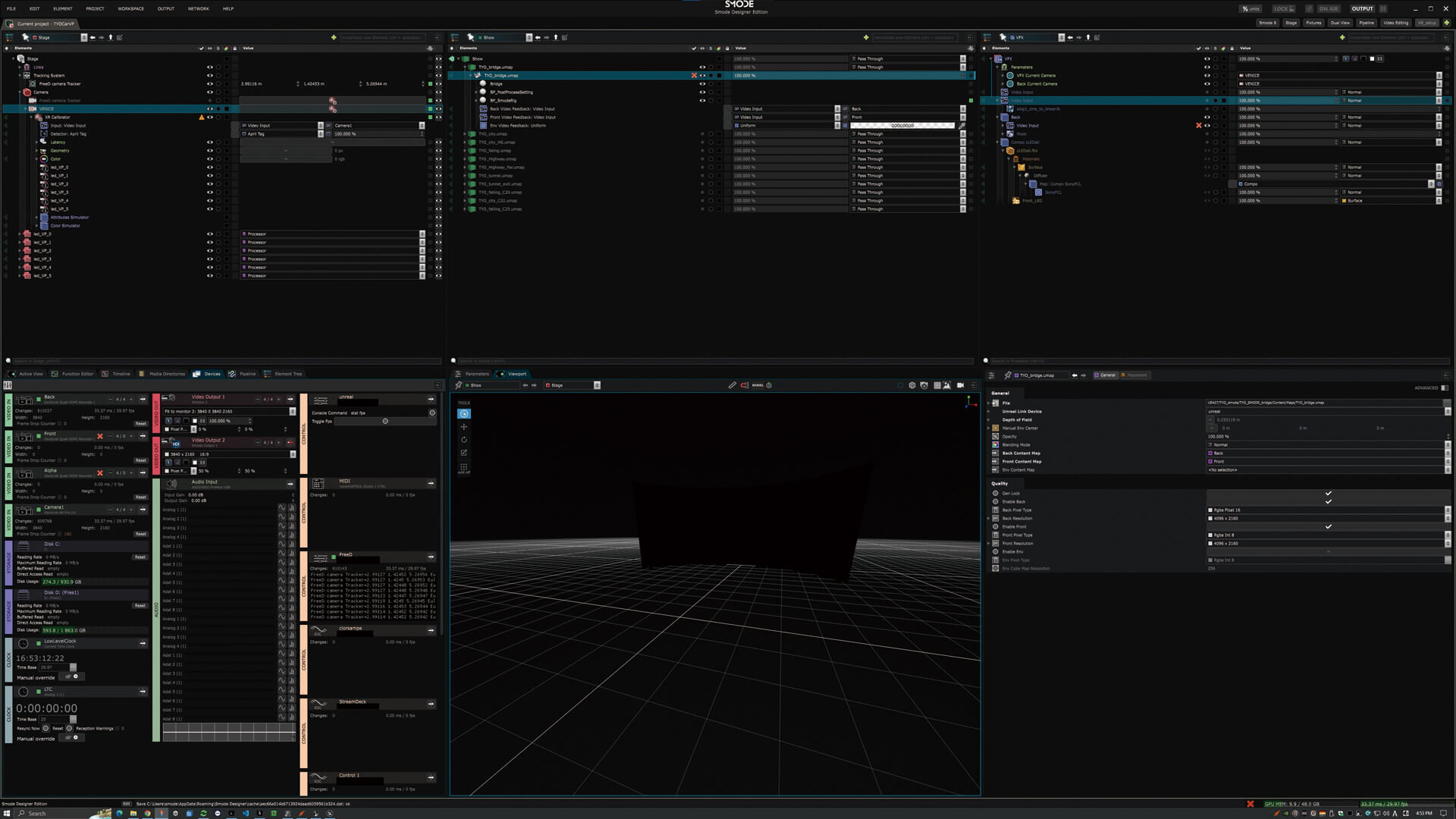

SMODEのインターフェイス

LED外の背景の補完は、本システムによって素材処理された。カメラトラッカー、リアルカメラと対になるバーチャルカメラ、LEDの3Dモデルの配置から、カメラやトラッキングデータ等の入出力のモニタリングなどが行われた。

SMODEを利用した撮影の例

素材、チェック、完成

トンネル内のアクションカット。クルマに飛び乗る人物は合成。

タイヤはCGにて作成し、地面の背景はSMODEにて生成されたCG素材。

CGWORLD 2023年8月号 vol.300

特集:『ONI 〜 神々山のおなり』

判型:A4ワイド

総ページ数:112

発売日:2023年7月10日

価格:1,540 円(税込)

TEXT_渡邊英樹

EDIT_藤井紀明 / Noriaki Fujii(CGWORLD)、山田桃子 / Momoko Yamada