エピック ゲームズ ジャパンが主催するUnreal Engineの公式大型勉強会「UNREAL FEST EXTREME 2022 SUMMER」が、5月23日(月)から5月28日(土)にかけて開催された。本稿では初日に行われたCAVYHOUSEによる講演「インディーゲーム『くちなしアンプル』『マヨナカ・ガラン』制作事例」の模様をレポートする。

「UNREAL FEST EXTREME 2022 SUMMER」

日時:5月23日(月)~28日(土)

場所:オンライン配信

www.unrealengine.com/ja/events/unreal-fest-extreme-2022-summer

『マヨナカ・ガラン』ノベルゲームなのにUE4を採用した理由は?

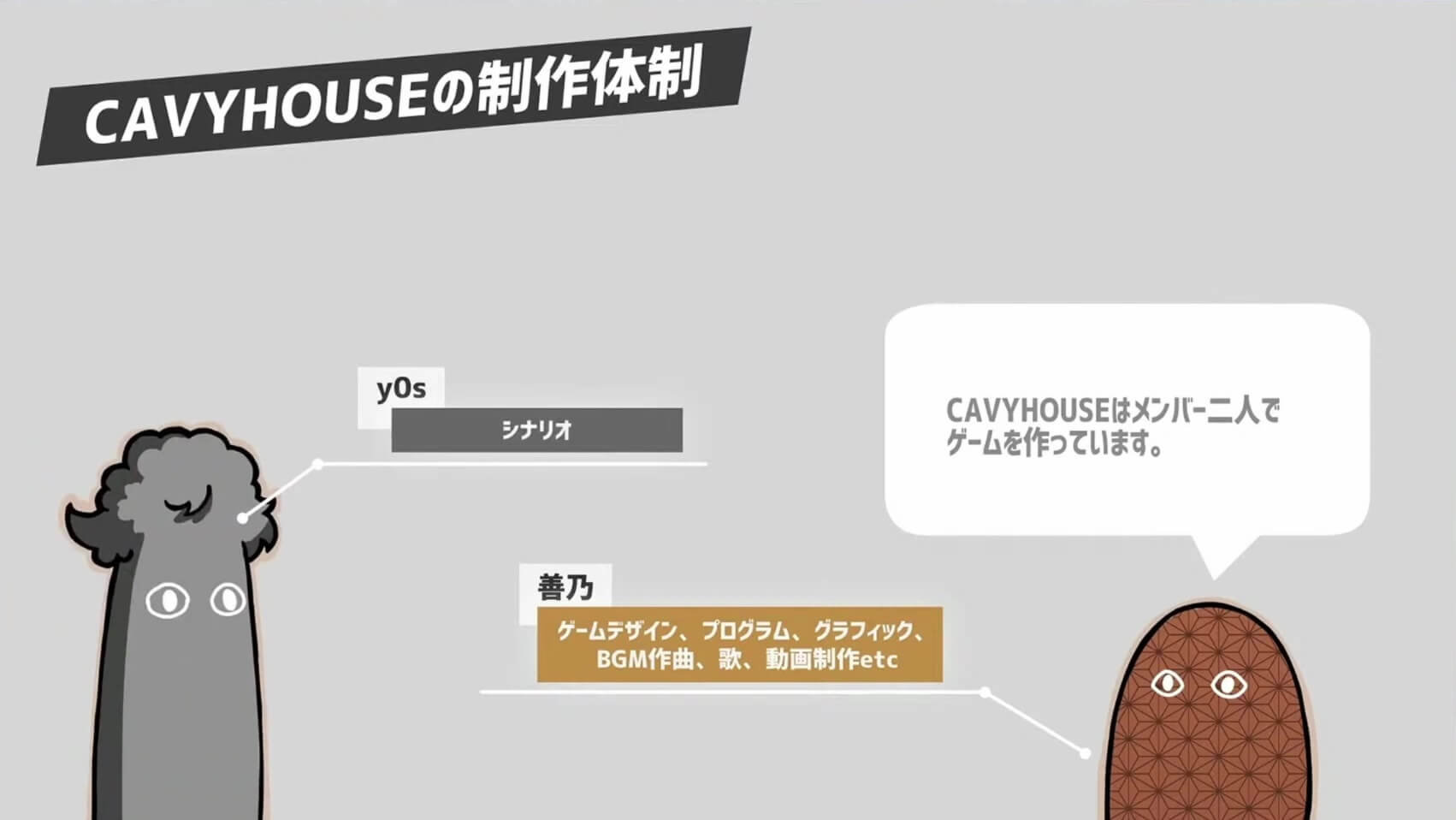

CAVYHOUSEは活動歴約10年のゲームサークルである。講演には代表の善乃氏が登壇。Unreal Engine 4を用いて、独自のビジュアル表現や演出をどのように実現したのかを解き明かした。

CAVYHOUSEはこれまで6つのゲームを手がけてきたが、ジャンルはパズルやシミュレーションなど多岐にわたり、グラフィックも2Dや3Dなど作品ごとに異なっている。これは「つくりたいときにつくりたいものを、自由につくる」という方針によるものだ。

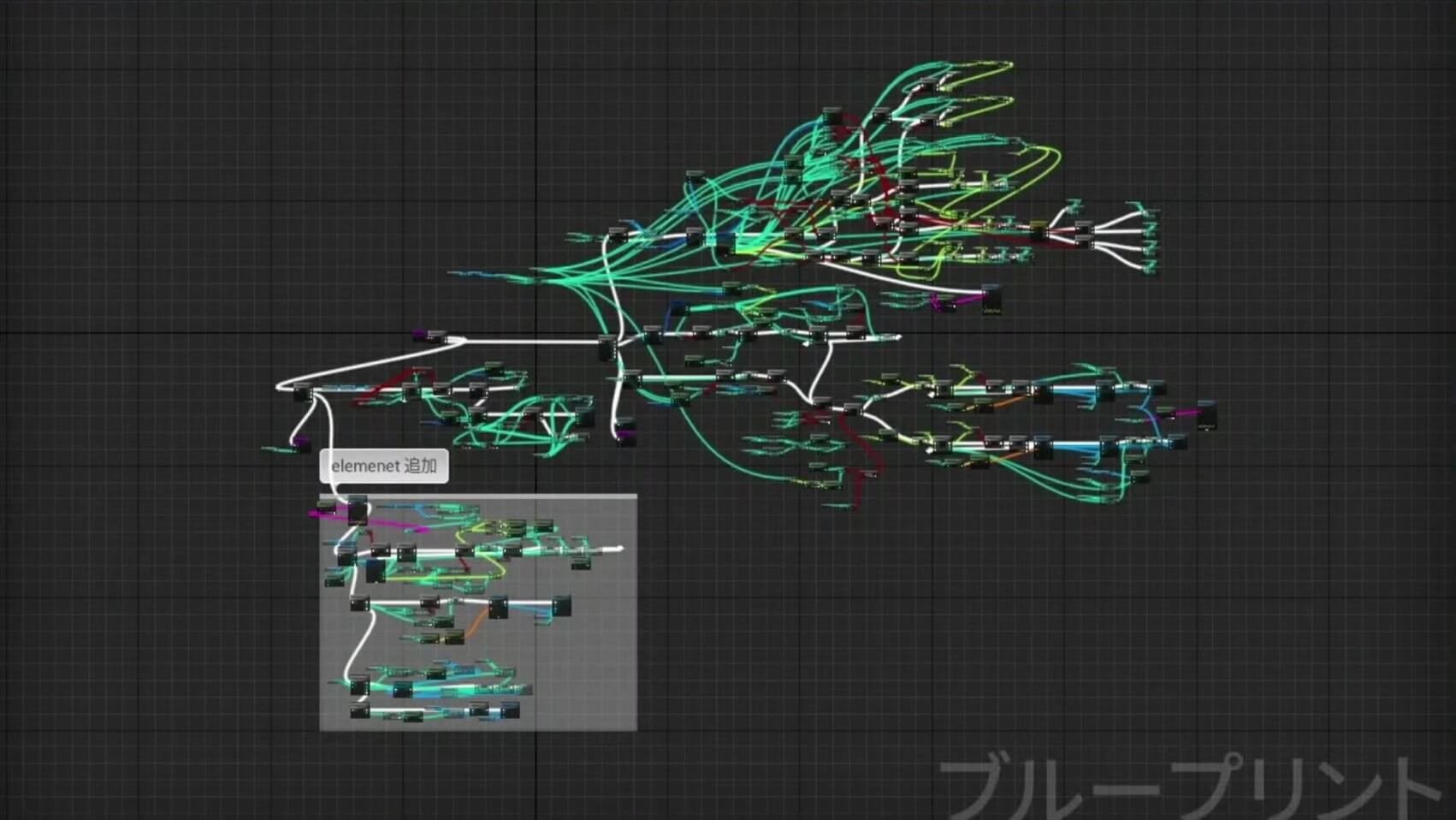

ゲームエンジンはXNA、Unityを経て、現在はUnreal Engineを採用。『マヨナカ・ガラン』と『くちなしアンプル』はほとんどがUE4のブループリントで開発された。善乃氏は学生時代にC++を学んだ経験があるためプログラミングはできるものの、「ブループリントはC++よりも取っ付きやすい」と利点を挙げ、「ブループリントで書ける部分は全部やった」と制作をふり返った。

『マヨナカ・ガラン』のジャンルはノベルゲーム。ストーリーに重きを置いたゲーム開発をしてきたが、物語を完全にメインとした作品は今回が初めてだった。

善乃氏はノベルゲームというジャンルにおいて、ユーザーにとって大きな魅力となるのは1枚絵だと語る。制作の観点からも1枚絵は情報量が多いため、テキストを補完してくれる重要な要素だという。しかしゲームの報酬として機能するようなハイクオリティのイラストを、たった1人で量産するのは難しい。

それならば絵を描かなくても済む方法を考えて、全編3Dのアニメーションにするというアイデアにたどりつく。3Dで制作すればVRにも対応できるというメリットもあり、UE4の導入に至った。

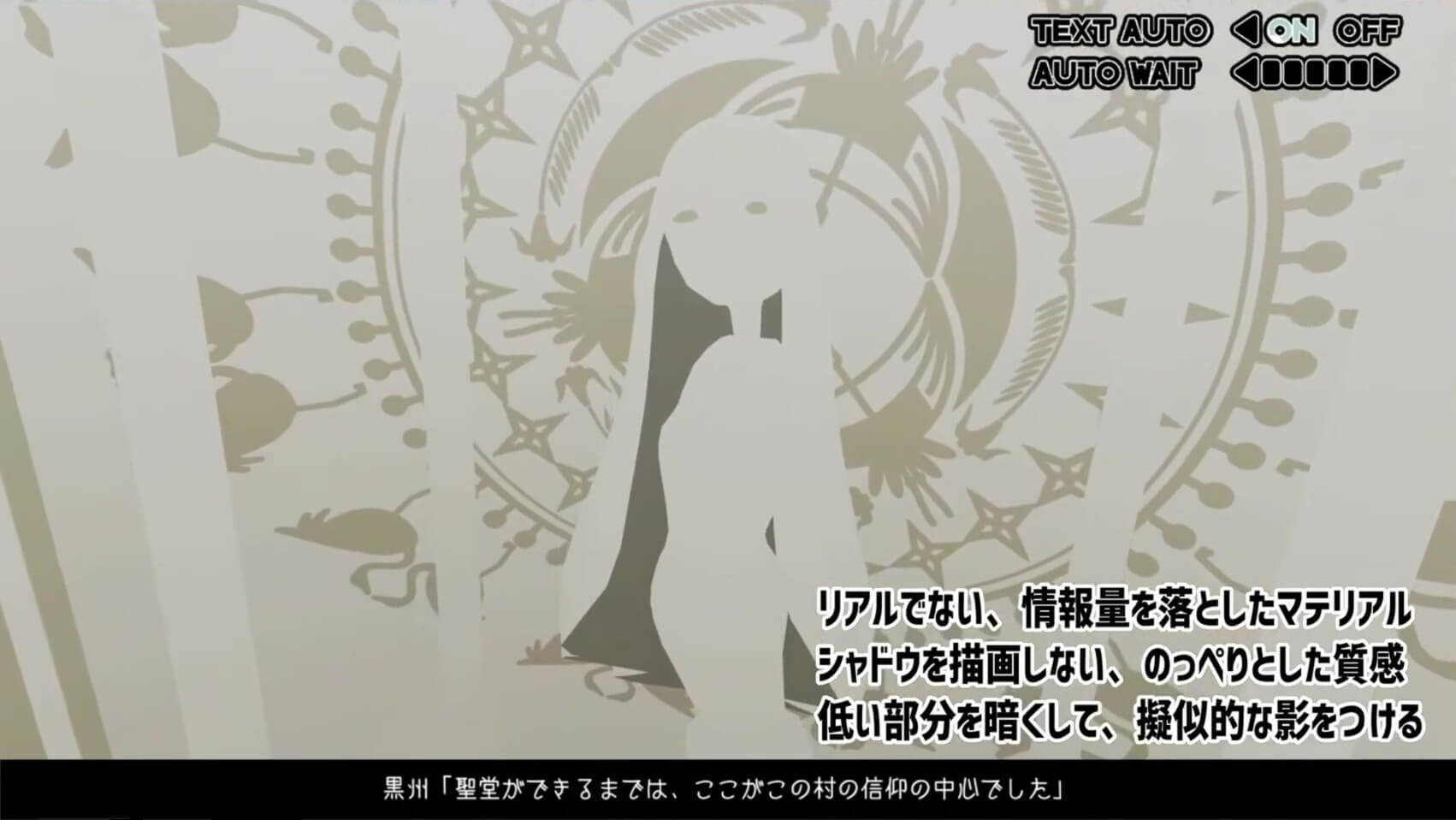

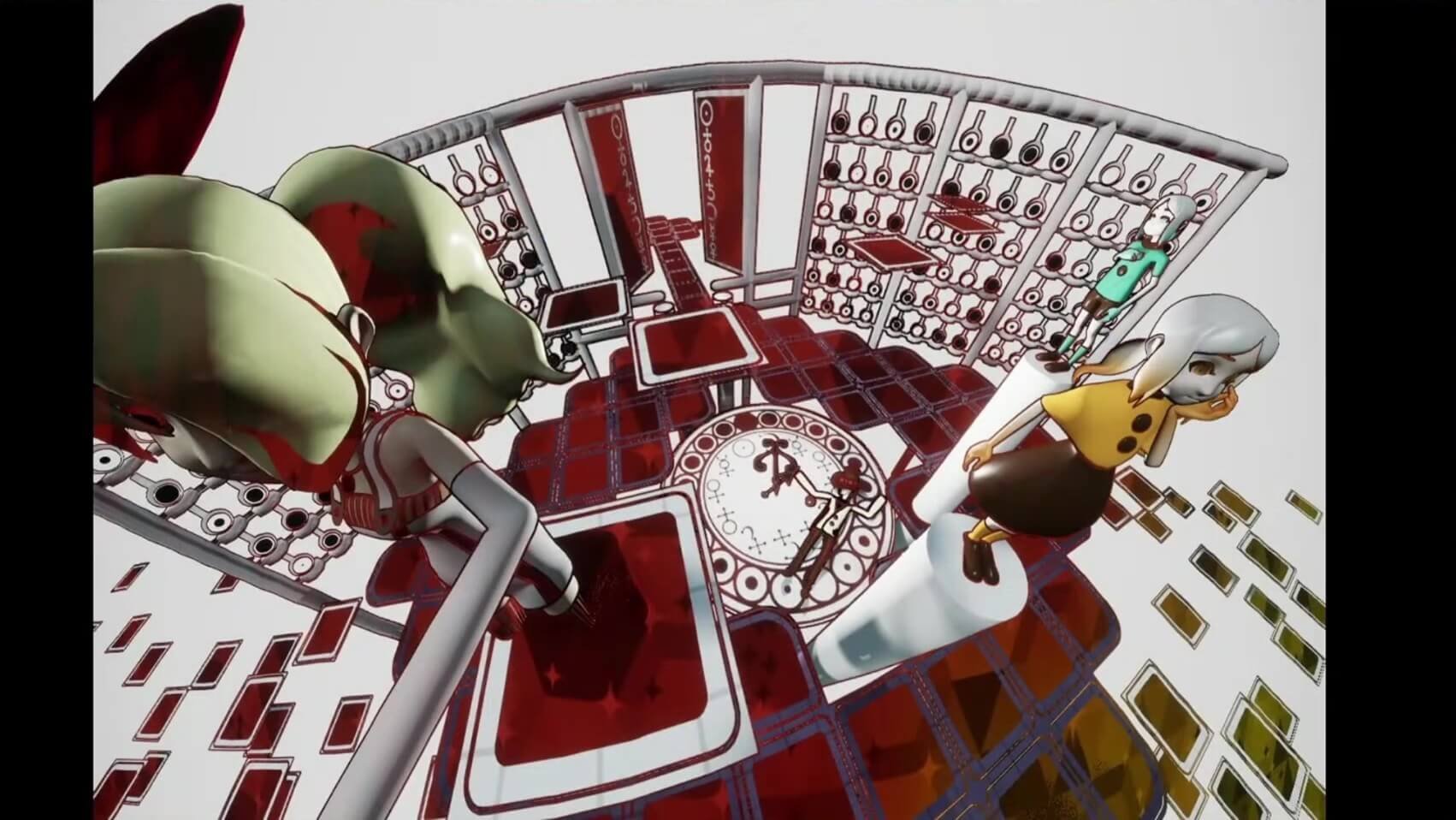

制作ではシナリオの面白さを最大限に表現することに力を注いだ。マテリアルはシャドウを描画しない平面的な質感で、情報量を落としたビジュアルとなっている。これは「隠れキリシタンが村おこしをする」というストーリーから、絵本や人形劇などの童話風の画づくりを意識したためだ。あえて抽象的なグラフィックスすることで、残酷な展開であっても凄惨に見えすぎないのもポイントだった。

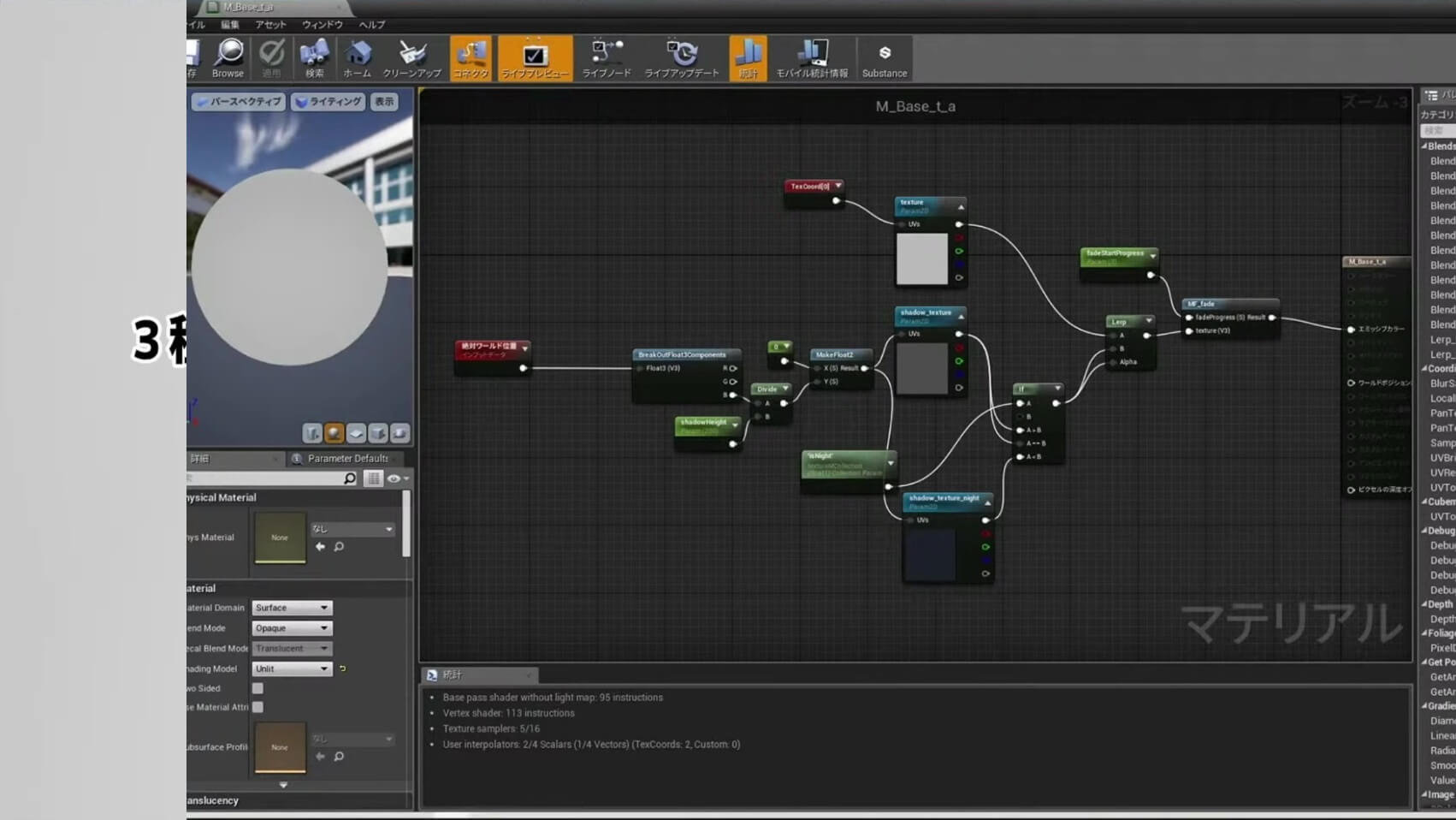

しかしマテリアルが完全に単色だとさすがにシンプル過ぎるため、低い部分を暗くして擬似的な影を付けて輪郭がわかるようにした。さらに陰影とは別のメリハリも出すために、テクスチャを画面に固定。基本のマテリアルがシンプルのため、テクスチャは線の多いものにすることでバランスを取った。これに動きが加わると不思議な味わいが生まれ、ミステリアスな世界観と相まってユーザーの没入感も高まるしくみとなっている。

ただこれらのマテリアルには癖があり、細部がほぼ完全に潰れてしまうという問題も起きた。それを解消するため、ねらい通りのビジュアルになるように、モデルは全て自作している。

キャラクターに関してはメインの登場人物は固有のモデルをもつが、モブである村人はモデルとモーションが共通で、一部テクスチャのみが異なる。顔は完全に影で表現し、写真の顔を塗り潰したような不気味な印象である。これらは作業時間の短縮に貢献したのはもちろん、親切な村人たちだが本心はわからないという、ユーザーに与える心理効果の面でも役立った。

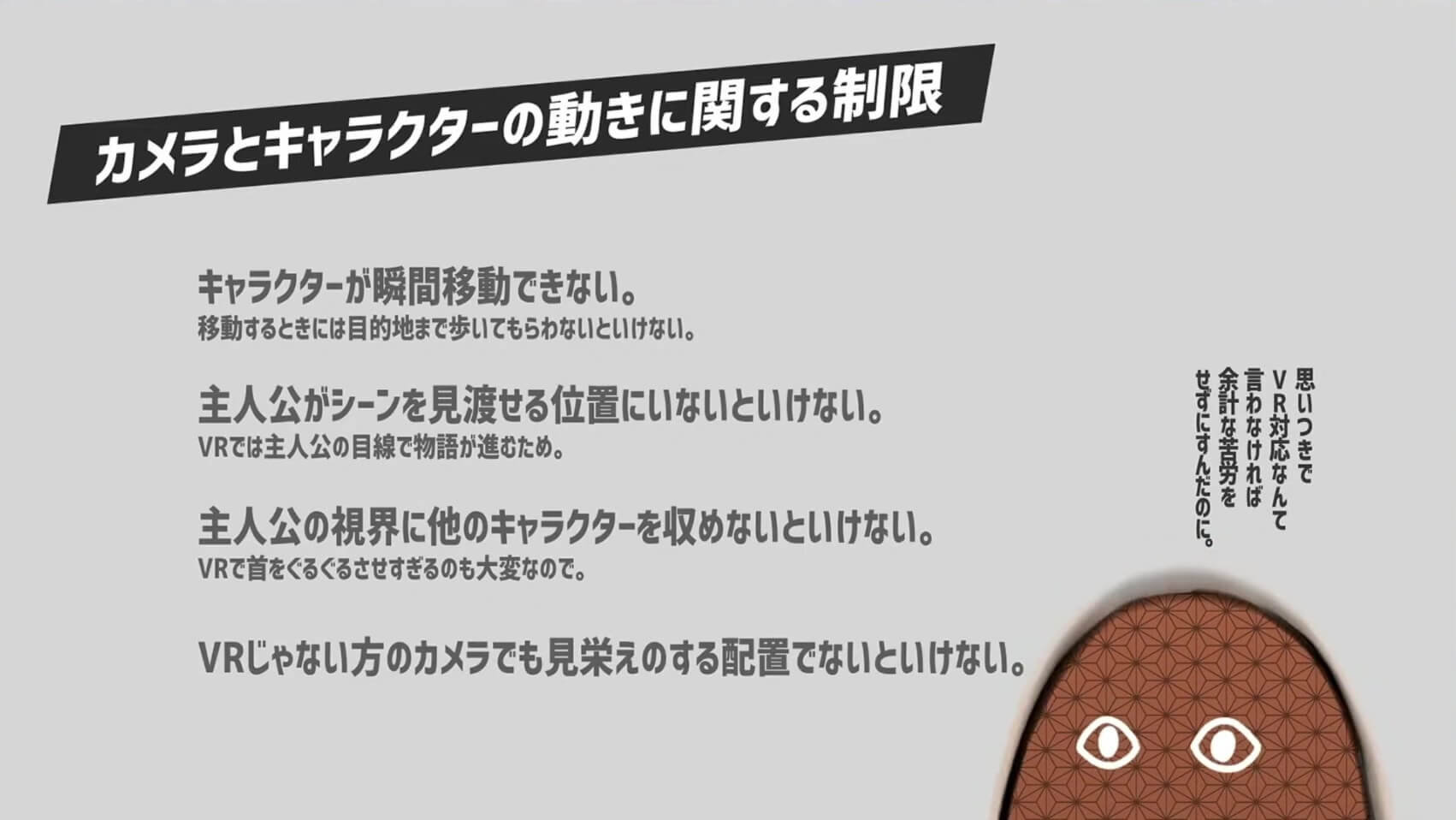

カメラとキャラクターの演技に関しては、全てのシーンでキャラクターの位置と動きを設定するため大幅な時間がかかることから、VRと非VRで共通化を図った。しかしそれによって複数の制限が発生する事態となった。

中でも大変だったのは「キャラクターが瞬間移動できない」こと。非VRであればカメラに映らないときにキャラクターの位置を変えることができるが、VRの場合はユーザーが自由に視点を変えられるため瞬間移動したらバレてしまう。キャラクターの移動が終了するまでシーンが止まり待ち時間が発生するといったトラブルが起きないように、セリフを喋っている間に少しずつ移動させるなどの方法で対処した。

またVRは360度見渡せるため、周りの背景を全て作る必要があった。本作は1つの村を舞台をしているので、思い切って村を丸ごと制作。シーンの作成前に村全体をあらかじめ作ったことは、キャラクターの演技やカメラワークを考える上でも大いに役立ったそうだ。

善乃氏は『マヨナカ・ガラン』の開発について、初めてUEを使ったタイトルのためエンジンの使い方を覚えながらの作業だったが使いやすかったとコメント。次作の『くちなしアンプル』でも引き続きUEを使うことになった。

『くちなしアンプル』作り物めいた登場人物たちを生み出す

『くちなしアンプル』のジャンルはノベルゲームから一転、ローグライクゲームとなったが、グラフィックスで世界観をきっちりと伝えるという方針は変わらない。主人公は錬金術師でアイテム収集がメインという内容は決まっていたため、今回は博物館をイメージした。

それが最も表れているのはサンプル画面。新しい敵と出会ったり、アイテムを手に入れたりすると、どんどん増えていくというしくみ。サンプルがずらっと並ぶUIは善乃氏もお気に入りで、「説明文と合わせて、ぜひ見てほしいポイントのひとつ」だと話す。

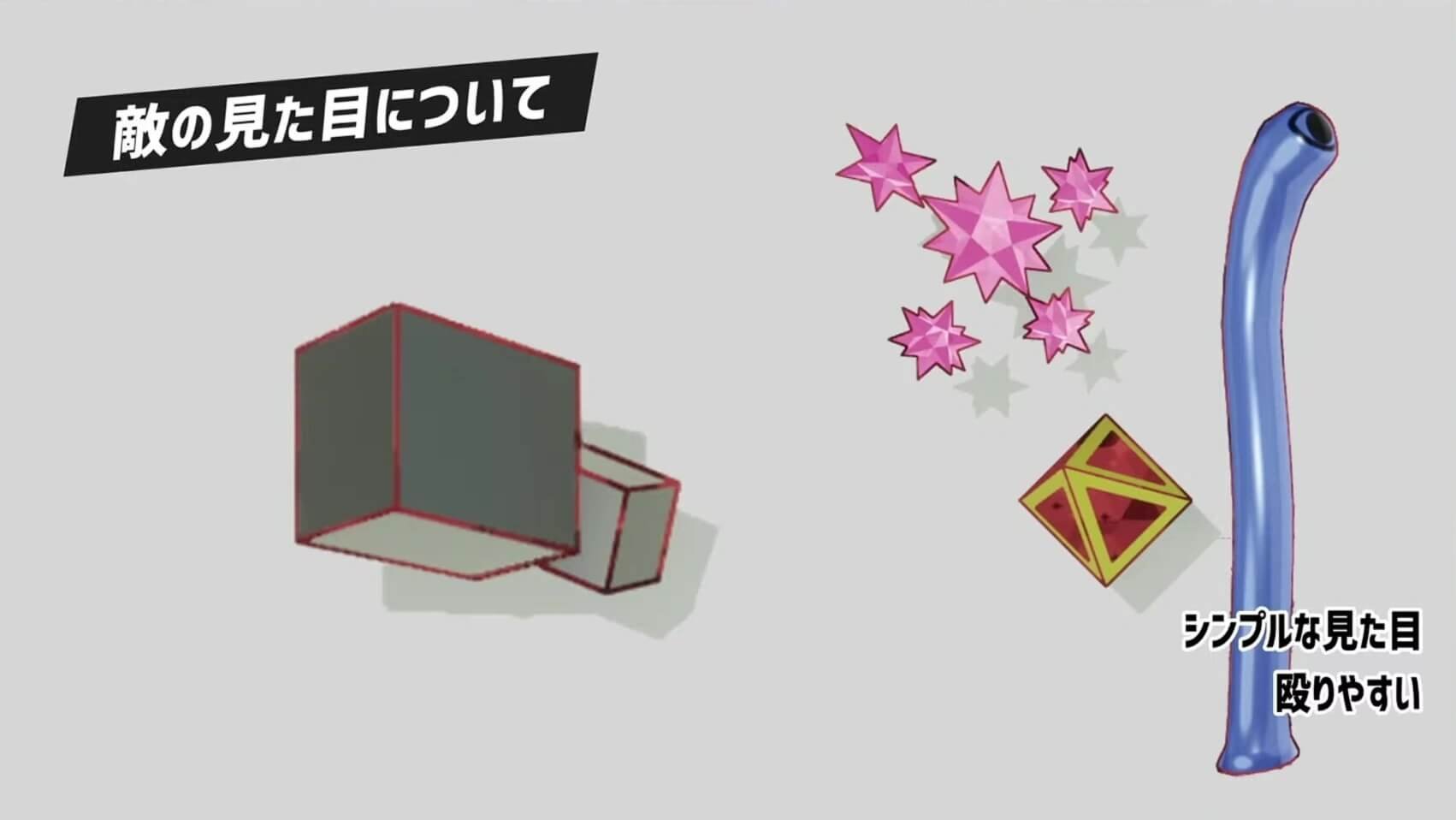

敵のモデルは棒状だったり立方体だったりと、いかにも作りものらしいシンプルなデザインを採用。これはリアルな姿形をした敵を倒して素材を手に入れるという行為が、作品の世界観に合わなかったからだ。単純な構造ゆえにモデリングも楽で、モデルを全て自作できたことも世界観の作り込みにプラスとなった。

キャラクターのモデルは、一見すると人形のように見えるという、敵とは異なるタイプの人工物らしさを目指した。背景やUI、敵などの要素に合わせたときに画面に統一感が出るという工夫が凝らされている。

まずはカスタムステンシルによる輪郭線によって、異なるメッシュの間にくっきりとした線を入れた。次にラフネスを設定。グラフィックがリアルではないことを逆手に取り、ラフネスはほぼ輪郭線の描画のためだけに使われている。

この2つの輪郭線は常に線が入ってほしい部分に安定して入れるためのものだ。メッシュの角度や距離によって消える場合もあるキャラクターの鼻などには、深度による輪郭線を補助的に用いた。

それらを合成した後に、最後は輪郭線は線による塗りつぶし。眉やまつげなど線で塗った方が自然な場合や、髪の毛の房にアクセントを入れたいときに使用した。塗りつぶしのマテリアルはキャラクター以外にも背景やUIにも用いており、マテリアルとして実装されているためパーティクルにも適用可能だった。

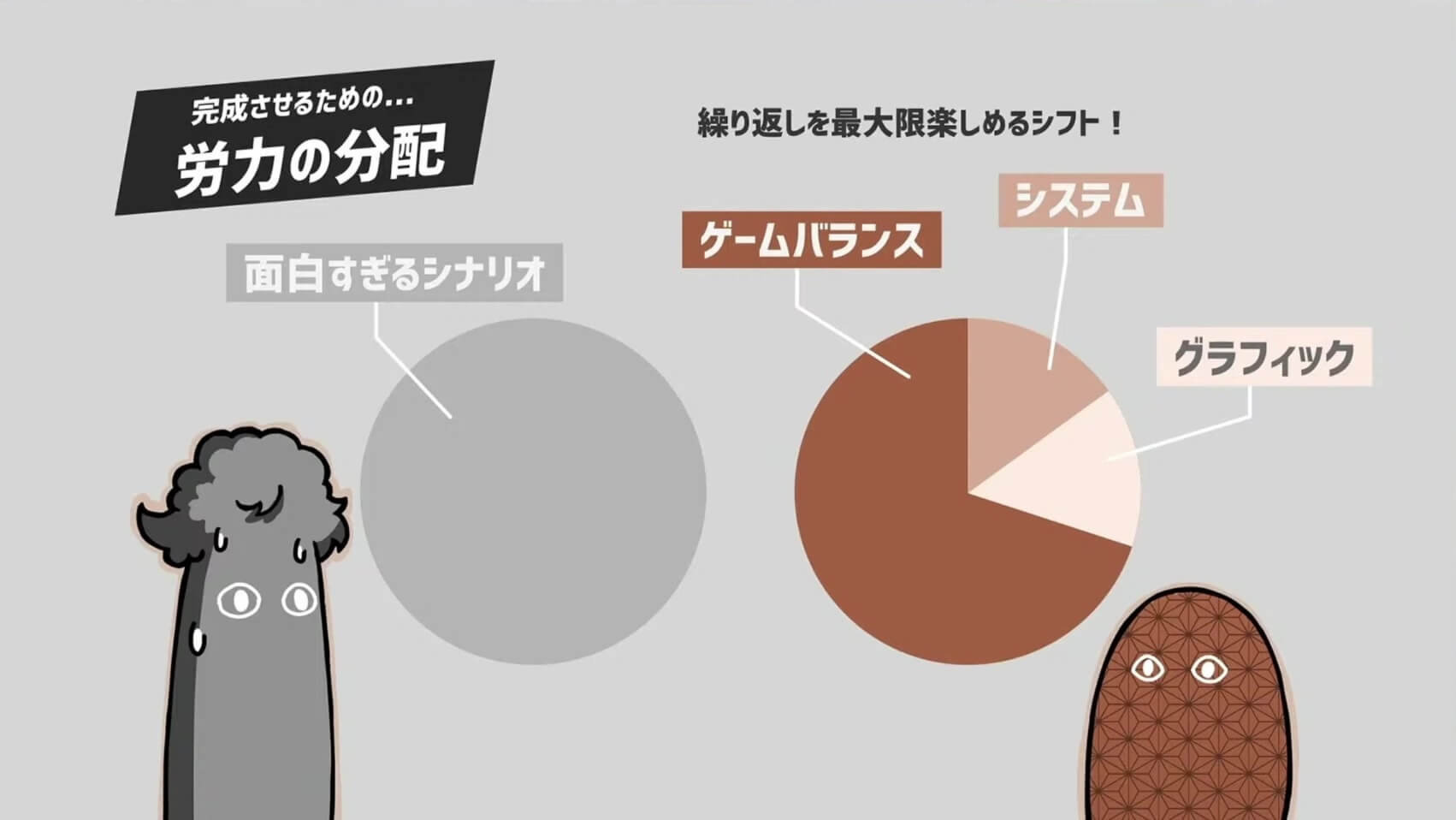

なお本作はゲームプレイはくり返しによる育成がメインとなるため、ゲームバランスの調整に多くの時間を割いており、善乃氏は「ずっとテストプレイをしていた気がします」とふり返ったほどだ。

育成が実感しやすいようにレベルアップによる効果を大げさにしたり、スキルの習得に一定の法則をもたせず、最適なゲームプレイがどんどん変わるようにして、ユーザーに先の展開を読ませないようにしたりと、様々な工夫を採り入れた。

講演中には本作のPVも上映。このPVはUE4にレイトレーシングが実装された際に、機能を試すために出力したキャプチャを使用しており、その効果が床の反射などによく出ている。新しい技術はすぐにゲーム内には採り入れられなくても、ムービーであれば少々いじれば簡単に使える点もUEのメリットだという。

パッケージイラストにも、背景と一部キャラクターの線画にUEを利用。イラストを描く前に、UE上でカメラをいじって構図を決め、ゲームで用いた輪郭線の描画機能やテクスチャなどを採り入れた。ゲームの背景をそのままイラストにも転用できるなど、UEの利点を画づくりにも活かすことができた。

講演の後半には現在開発中の最新作『こふんは生きている ーマホロヴァ・クラブの死体さがしー』も紹介された。主人公は自分を古墳だと思い込んでいる少年であり、自分の中に入ってくれる死体を探すジュブナイルアドベンチャーだ。使用エンジンはUE5。当初は「もし難しければ4にダウングレードしようと思っていたが、つくる感覚は変わらず自然に移行できた」と開発は順調な様子。

グラフィックは上記2作とは異なり、少々リアルになる予定。モデルもMegascansを積極的に利用し、実在感を出していく方針を明かした。善乃氏は「今まではUEのリッチな方向性の描画機能はあまり使っていなかったので新鮮」とコメント。「どんなゲームができるのか、今から楽しみです」と意気込みを見せた。

TEXT_高橋克則 / Katsunori Takahashi

EDIT_小村仁美 / Hitomi Komura(CGWORLD)、山田桃子 / Momoko Yamada