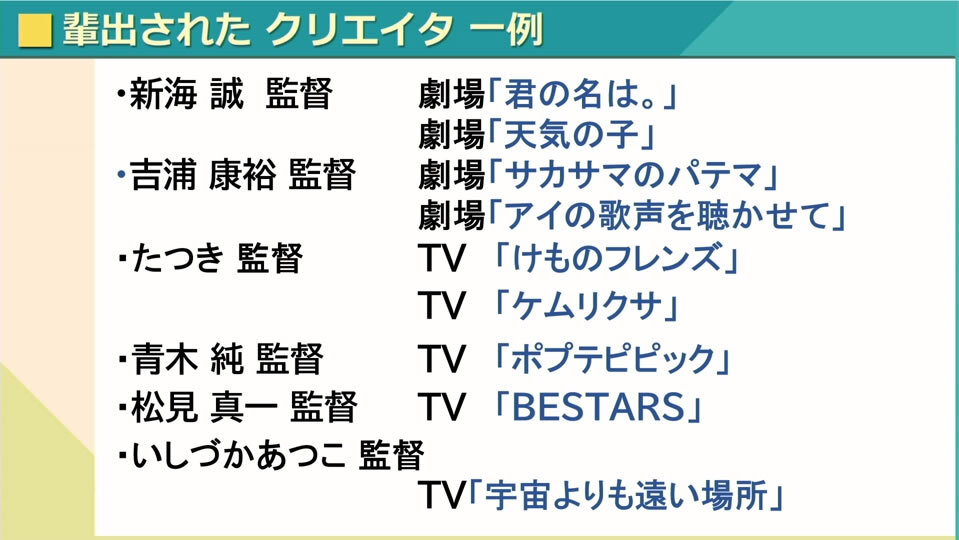

昨年、DoGA主催による自主制作CGアニメ作品を対象としたコンテスト、「CGアニメコンテスト」が第30回を迎えた。このCGアニメコンテストは1988年から開催。他の映画祭やコンテストと比べて、後に長編映画やTVシリーズで監督を務める入選者が多いのも特徴になっている。

今この時点でも、例えば長編『ドラゴンボール超 スーパーヒーロー』監督の児玉徹郎氏、連続テレビ小説『ちむどんどん』タイトル映像を制作した森江康太氏、「みんなのうた」『月の踊り子』を制作した大橋 史氏など幅広い。

去る6月5日(日)、DoGA代表の鎌田 優氏が朝日新聞大阪本社アサコムホールにて、その30年余の経緯をふり返る機会があった。演題は「アニメ監督が生まれるトコロ~自主制作CGアニメの世界~」。本稿ではその模様を記す。

●イベント概要

「アニメ監督が生まれるトコロ ~自主制作CGアニメの世界~」

開催日時:2022年6月5日(日)14時~16時

会場参加:朝日新聞大阪本社アサコムホール

(大阪市北区中之島2の3の18 中之島フェスティバルタワー12階)

参加費:無料

出演者:

鎌田 優氏、DoGA代表。大阪大を卒業した直後に「CGアニメコンテスト」を創設。自身も制作者で、日本初のパソコン用CGアニメ制作ソフトを頒布するなど、自主制作CGアニメの普及に努めてきた。

司会・富岡万葉氏、朝日新聞奈良総局記者。3月まで生活文化部でアニメ取材を担当していた。

ひとくちでは語れない自主制作の世界

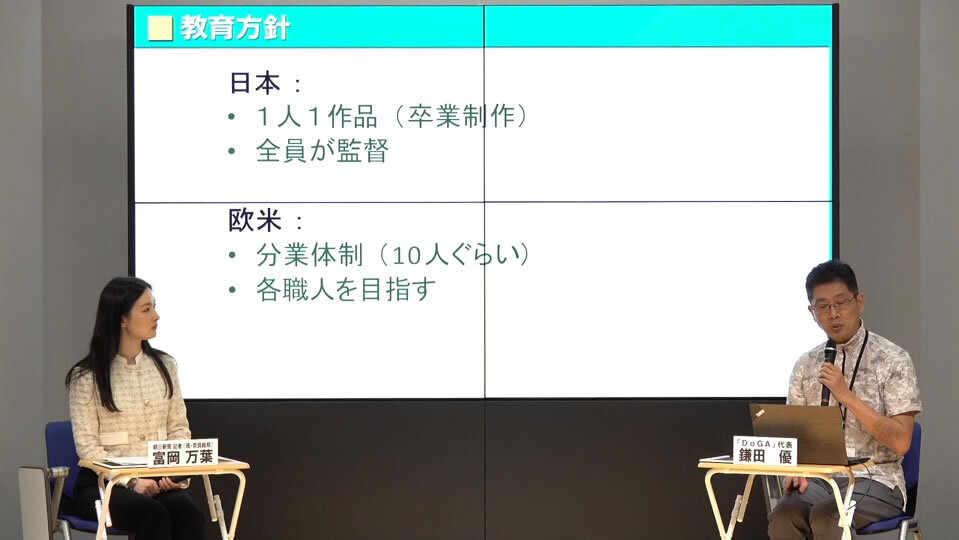

冒頭、鎌田氏は有名な長編アニメ作品のタイトルをいくつか挙げ、「日本は監督がつくるもの、欧米は会社がつくるものというイメージがある」と話を切り出した。

その意図は「スタジオジブリや京都アニメーションのような例外はあるが、『トイ・ストーリー』(ディズニー/ピクサー)の監督がジョン・ラセター氏(注:現在はスカイダンス・アニメーション代表)、『サマーウォーズ』(監督:細田 守氏)の制作会社がマッドハウス(注:『おおかみこどもの雨と雪』以降はスタジオ地図で制作)というところまで知っている人は少ないのではないか」との問いかけだった。

さらに鎌田氏は「日本と欧米では考え方に差があって、ストーリーも日本では監督が独断で決めている。欧米では複数の脚本家で協議して決めていて、協議して決めるとクオリティが安定する代わりに、同じようなストーリーになってしまうリスクもある」と続けた。

教育現場でも「日本の美大・芸大では卒業制作でも全員が監督で1人1作品をつくる。フランスの学校へ視察に行く機会があったが、かなり初期の段階から細分化していて、監督を育てるというよりも、個々の職人を育てて10人くらいで1つの作品をつくる傾向がある」と知見を語った。

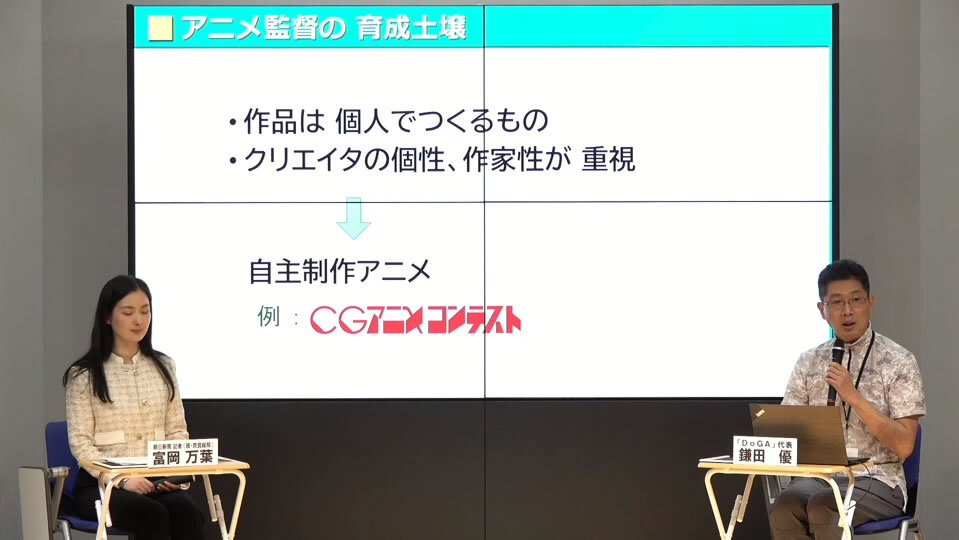

その理由として、鎌田氏は「日本の場合、基本にマンガがあって『作品は個人のクリエイターが1人でつくるもの』というイメージがあるのではないか。欧米の場合、作品というよりは商品として見ている傾向がある」と分析。

そして「日本だと昔から個人でつくろうという機運があり、CGで自主制作していくのが盛んになっていった。その自主制作を集めたのがCGアニメコンテスト」と続け、入選作の田村毬果氏『Final Deathtination』(2021)と井上 涼氏『赤ずきんと健康』(2007)を上映した。

第30回(2021)入賞。本作はフロリダにあるRingling College of Art and Designの卒業制作でもある(日本語字幕あり)

第23回(2011)入選。本作は金沢美術工芸大学の卒業制作でもある。井上氏は現在Eテレの『びじゅチューン!』でお馴染み

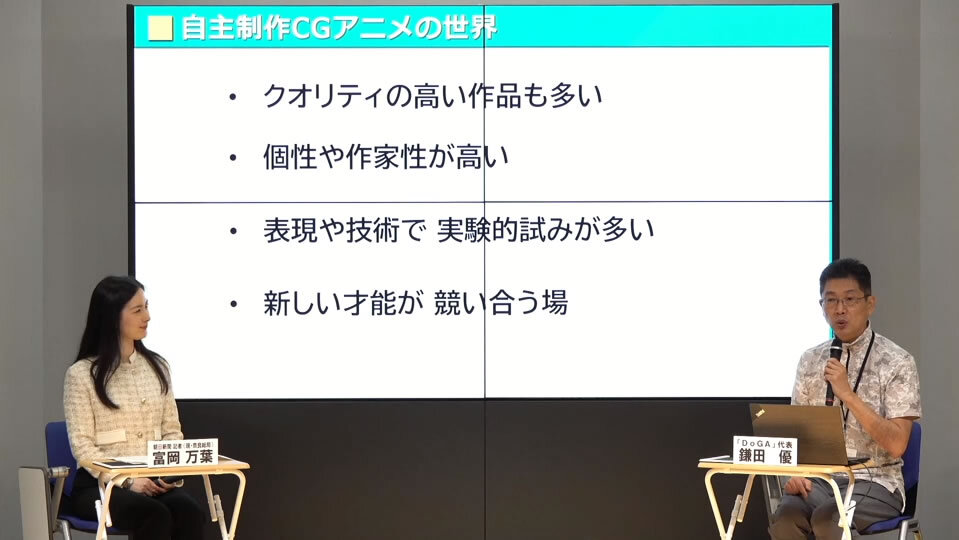

「この2作品を観ただけで、ものすごくクオリティが高くて商業作品にも勝るとも劣らないものがある反面、商業作品にはまったくない個性や可能性や作家性などがあって、ひと口では語れないのが自主制作だというのがわかるかと思う」(鎌田氏)。

CGソフトの開発から始まったDoGA設立の経緯

続いて、DoGA設立の経緯が紹介された。鎌田氏は、高校・大学のときに8mmフィルムで実写の自主制作を手がけており、「映像制作が本当に面白かった。しかし制作はものすごく大変で、もしもっと映像を簡単につくれるようになれば、もっと多くの人たちが映像作品をつくって発信するようになるのでは」と考えるようになったという。

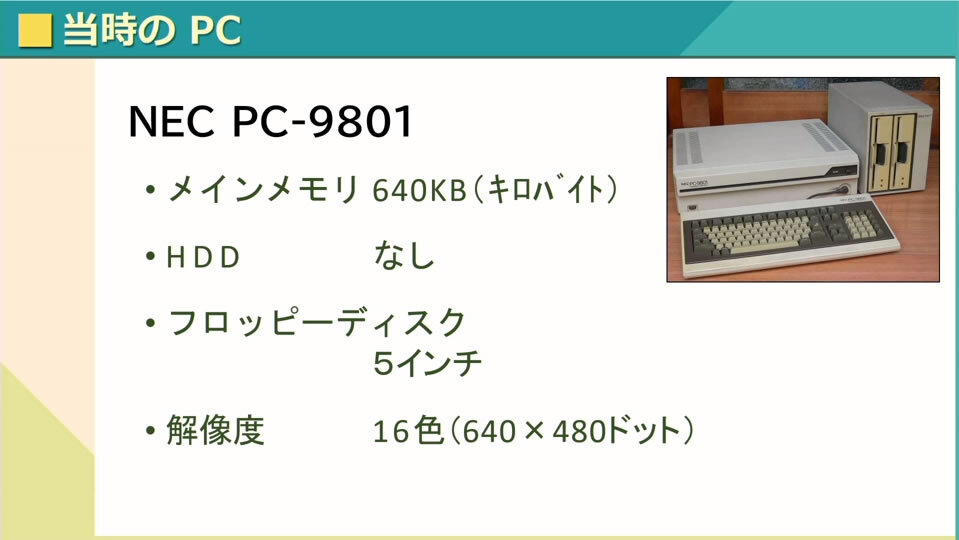

簡単に映像制作をできるようにすべく、鎌田氏は当時まだ誕生したばかりのPCに注目。つまりCGで制作するということだ。ただし「映像制作にPCを使うことは今では当たり前ですが、当時はその発想がものすごく非常識だった。メインメモリが640KBしかないようなPCに、OSとアプリケーションとデータを入れないといけない。ハードディスクもないので、画像を1枚つくれたとしても、その画像を保存する方法がなかった」という環境であった。

加えて「だいたいCGの映像作品は短いものでも5,000枚くらい画像が必要になってしまい、当時のハードで映像をつくることはできない。というより、そもそもつくるためのソフトがない」という状況。

それでも鎌田氏は1985年に、半分が実写で半分がCGの40分ほどの作品を制作。「まったく記録が残っていなくて、なんとか探して画像が1枚見つかった。当時のPC専門誌では結構大きく紹介されたりした」とのこと。

「当時は大阪大学のコンピュータークラブに所属していた。この作品をつくった年に、関西のコンピュータークラブが集まるようなイベントがあって、この作品を上映した」そうだ。その際、他の大学に「近い将来PCを使って個人でも映像をつくって発信する時代が来る。それはきっと今とは違う新しい映像文化になるだろう。だから今のうちから協力して研究しよう」と呼びかけた。これに京都大学マイコンクラブが賛同して、共同研究プロジェクトとしてDoGAが発足。活動としては、まずPC上でアニメーション制作ができるCGソフトを開発するところからスタートしたのだとか。

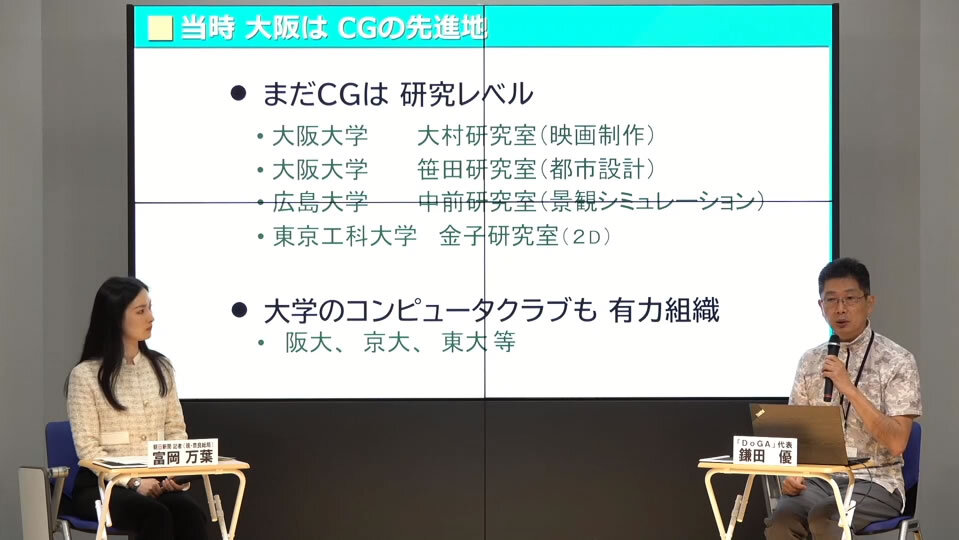

現在も関西を拠点に活動している点についても、鎌田氏は「もともとが大阪大学と京都大学の共同プロジェクトだったから。意外と知られていないが、当時の大阪はCGの先進地だった。まだ当時は商業ベースでCGが使われておらず大学で研究している段階で、大阪大学が圧倒的に強かった」ことを大きな理由とする。

また背景として「当時はPCをもっているというと大学のコンピュータークラブ員くらいしかなく、コンピューター業界でも力をもっていた。なぜか伝統的に大阪大学のコンピュータークラブはCGの研究や開発が強い」という側面も補足した。

また、現在は京都がコンテンツ産業で強いことも理由に挙げた。鎌田氏は「任天堂、京都アニメーション、東映太秦映画村、京都精華大学(マンガ学部があり京都マンガミュージアムを運営)などがある。KYOTO CMEX(KYOTO Cross Media Experience)では京都国際マンガ・アニメフェアなど、18ものコンテンツ産業イベントを行なっていて、私も実行委員に加わっている」と紹介した。

サンプルデモから映像作品へ 応募作品の進歩

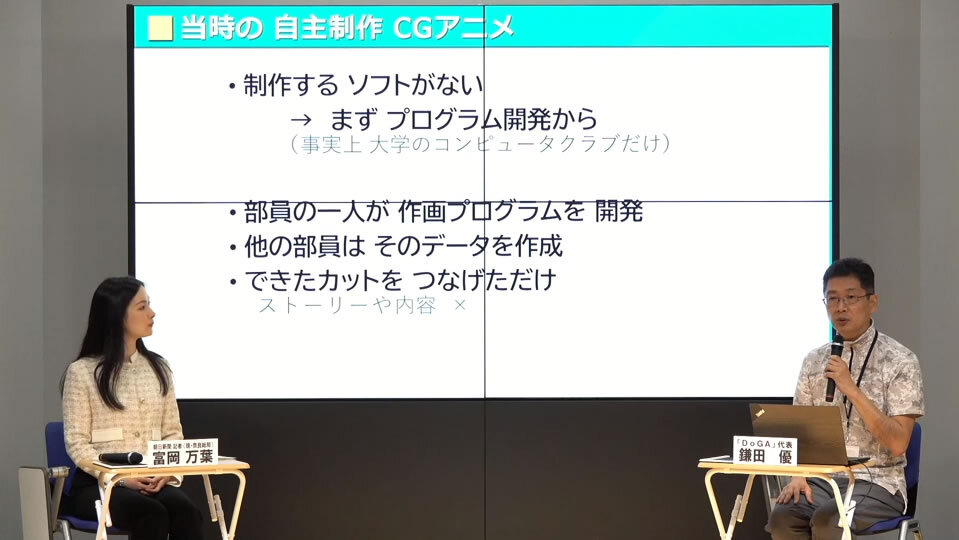

話はDoGAの設立からCGアニメコンテストの開始に移った。鎌田氏は再度「1988年のコンテスト設立時は、まだ作品の形になっていなかった。今との最も大きな違いは、制作するソフトがないので、やろうと思ったらソフトの開発から始めなければならなかった。そんなことができるのは日本ではコンピュータークラブくらいしかなかった」と時代背景を説明した。

次に具体的な当時の作品の制作方法が語られた。「部員の誰かがCG画像を計算するソフトを開発した。まだモデリングやアニメーションができるプログラムがなかったので、テキストデータで3次元座標を打ち込んでいた」と鎌田氏。

鳥取大学電子計算機研究会「TEAM ART」の作品を例に「この作品も基本的に球が主になっていて、中心と半径のみで決まるから描画しやすい。そのプログラムを部員たちが受け取って、各々でワンカットつくって適当につなげてみる」と制作方法を明かした。

そのため「ストーリーや起承転結に脈絡がなく、ソフト開発の担当者が監督というだけで、どういう映像をつくりたいのかという発想がなかった」そうで、「映像作品というよりは、自分たちが開発したプログラムのテクニックを見せるための技術デモの位置付け。それに対してDoGAはソフトを開発していたので、プログラムはつくれないが映像をつくりたい人が出てきた」という。

例として、1988年制作の『冬の終わる夜』を上映。この作品は鎌田氏が監督を務め、「一応絵コンテを描いて、先に曲をつくり、この曲に合わせたタイミングで各カットをつくるよう他の部員にお願いした。テーマ性というほどではなくても起承転結やオチのようなものもあるので、だんだん映像作品になっていく途中段階の作品ではないか。現在は起承転結があるのは当たり前だが、当時としては画期的だったと思う」と解説した。

DoGAで開発したCGソフト「DoGA CGAシステム」が全国に配られるようになったのも、この時期からだったようだ。鎌田氏は「これまでいくつかの大学のコンピュータークラブでしかつくれなかったものが、個人でもつくれるようになって、いちいちプログラム開発からやらなくてもよくなった。これでサンプルデモだった時代から、映像作品として発展していくようになった」と意義を述べた。

その後「PCの性能が向上し、他からもCGソフトが開発・販売されるようになった。そしてCGアニメコンテストでもいろいろな作品が発表されて、様々な方向性、様々な表現が技術的に試行されるようになった」と鎌田氏。個人制作であれば「スポンサーもなく、制作期間も融通が効くので、リスクが少ない面もあって、いろいろな表現を実験できた」と話し、「その自主制作で行われた技術が商業で活かされるケースも出てきた」その典型的な例が、セルシェーディング(トゥーンレンダリング)だという。

鎌田氏は「最近の欧米の作品は、いかにも3Dのままで表現しているが、日本はそれをあえて2Dのような感じで表現していて、手で描いた絵と馴染ませる側面が強いと思う」と前置きし、「この手法はもともと渡辺哲也氏が自主制作で研究して発表していたもので、その集大成的な作品が1997年に発表された『超獣ロボ リューセイバー』。ストーリーや内容は完全に懐かしいロボットアニメのオマージュとしてつくられている」と上映した。

第10回(1998)準グランプリ。渡辺氏は現在CGディレクターとして『ペルソナ4』、『コードギアス』シリーズなどに参加している

鎌田氏は上映を観ながら「当時まだ商業としてCGは実験的に1カット入れたりするレベルだったので、全編このクオリティで制作したのは画期的だった」と注釈。

さらに「業界的にも話題になって注目されたので、ここまでできるなら商業でもできるのではないかと、渡辺さんとDoGAにテレビシリーズの制作に参加してほしいとの話が来た」と『ロスト・ユニバース』(1998)も紹介。

「毎週ちゃんとCGのシーンがあって、日本で本格的にCGが導入された最初の作品だったと思う。当時としては画期的な映像表現ができたのではないか」と語った。

2000年前後にジャンルが確立 黎明期の終わりを告げた3人

講演の後半は作品の上映が主となった。鎌田氏は入選作品の変遷について「最初の15年くらいは『PCでつくってるから、個人なんだから許して』といった内容や、『こんな方向性でも面白いんじゃないか』といった試行錯誤がある状況で、一般の人に見せるにはちょっと厳しい作品が多かった。ところが2000年前後から立て続けに優秀なクリエイターが出てきて、一般の人が観ても楽しめる作品が増えてきた」と3作品を例に挙げた。

その3作品はロマのフ比嘉氏の『ONEDAY, SOMEGIRL』(1996)、新海 誠氏の『彼女と彼女の猫』(1999)、吉浦康裕氏の『水のコトバ』(2002)である。

第9回(1997)グランプリ。比嘉氏は現在、テレビシリーズ『いとしのムーコ』の監督や劇場アニメ『ニンジャバットマン』の絵コンテなどで活躍している

第12回(2000)グランプリ。本作の次に制作した短編『ほしのこえ』が話題に。今年は監督した劇場アニメ『すずめの戸締まり』が公開予定

第15回(2003)作品賞。本作は九州芸術工科大学(現:九州大学芸術工学部)の卒業制作でもあるが、単位の対象となるのは論文のみだった

上映後、鎌田氏は改めて「この3作品によって自主制作が映像ジャンルとして確立したと感じた。学生時代にコンピュータークラブのみんなに『近い将来PCで映像をつくって個人が映像を発信する。それが新しい映像文化になる』と話したことが実現した。この3人によって黎明期が終わった」と当時を総括した。

今まさに生まれている新しい監督たちに注目してほしい

それから鎌田氏は黎明期以降から現在に至るまで、過去の応募作品からいくつかを紹介。山岸剛朗氏の『絶対無双麻雀マン』(2000)、椙本晃佑氏の『これくらいで歌う』(2011)、安田現象氏の『メイクラブ』(2020)を上映した。

第14回(2002)佳作。本作は大阪芸術大学の在学中に制作された

画像提供:DoGA

第23回(2011年)グランプリ。椙本氏は現在MV制作などで主に活躍している。先の新海 誠氏の『彼女と彼女の猫』、木霊(児玉徹郎)氏の『MY HOME』(第17回・2005)以来のグランプリということでも注目された

第29回(2020年)入賞。安田氏はMVの監督などで活躍の一方、長編を企画中。たびたびTwitterでバズっているので、ルックに見覚えのある人は多いのではないだろうか

ちなみにCGアニメコンテストは、2020年の第29回より京都国際マンガ・アニメ大賞の1部門として実施されている。鎌田氏は川尻将由氏の『ある日本の絵描き少年』(2019)と、伊藤瑞希氏の『高野交差点』(2021)も上映。両作品はともに前々年、前年で最優秀賞を獲得。さらに後者は総合的に大賞にも選ばれた。

第29回(2020)最優秀賞。川尻氏はテレビシリーズ『ステラ女学院高等科C3部』の監督などで活躍。現在は長編『CHERRY AND VIRGIN』を制作中

第30回(2021)最優秀賞。本作はストップモーションアニメ『電信柱エレミの恋』を手がけた中田秀人氏による原案・脚本を基に制作。この高野交差点は京都の叡山電鉄沿線近くに実在する

鎌田氏は、聴衆に向けて「まずはネットや上映会などで作品を観て作者を覚えてもらって、その活動に注目してもらう。例えばクラウドファンディングだとか、グッズを売っていたら支援したり。そのクリエイターたちが将来活躍して有名になったとき、自慢すればいいと思う」と講演を締めくくった。

「自主制作やクリエイター、これから活躍する若い才能に注目ください。自主制作から今まさに新しい監督が生まれているトコロです」(鎌田氏)。

入選者たちに活躍してもらうには 審査要項で方法論を確立

鎌田氏は講演後、事前に受け付けていた質問から選り抜かれたものに回答していたため、合わせて記しておく。

——映像のコンテストを始めようと思ったきっかけは?

鎌田氏(以下、鎌田):先ほども話したように映像をつくる方の立場から言うと「作品をつくる環境とは別に、文化を発展させるためには発表する環境がなければいけない。人に観てもらう環境がないと作品をつくらない」というのを実感していた。なので「自主制作を普及させるためには、単にPC用のCGソフトを開発するだけではなく、発表の場をつくらないといけない。そのためにコンテストをやろう」とDoGAのメンバーにも説得した。

メンバーからは反対された。「当時はCGソフトがなかったから、つくれる人がいるのが、阪大・京大を除いたら東大、東北大、電通大くらいで、そこからしか応募してこない。だからコンテスト自体に意味がない。内輪の作品を集めた上映会でいいのでは」と言われた。それでも「コンテストをするんだ」とアナウンスすれば、それを目標にしてつくる人が出てくると考えた。

始めた当時は作品を観る場がなかったが、今だとネットでも作品を発表する場がたくさんあって良いと思う。ただたくさんアップされるようになったので、逆に誰も観てくれない状況も出てくる。そういう意味でもコンテストは注目されるきっかけになると思う。

——仕事で大切にしていることは?CGで仕事をするのに大切な視点は?

鎌田:仕事として何が大切で重要かというと、お金をたくさんもらうこと。「プロだし仕事なんだからお金をもらうのは当たり前」だと思うが、それが当たり前じゃないのがこの業界という面もある。「こういう映像をつくらないか」とクライアントから提案があると、まず「つくりたい!」と思う。「こういう原作なんだけど」となると「あの部分はこういう演出をしよう」と考えてしまう。そして散々つくる気が出たところで、「今回あまり予算がなくて」と話がある。

でもつくる気マンマンで、「上手くやればその金額でつくれるんじゃないか」といっても、上手くはいかない。潤沢に予算があっても足りなくなるのに、最初から無理のある予算で引き受けたら本当にあとが苦しい。それで外部に依頼する予算が取れなくなって、全部自分でつくらないといけなくなる。そうするとどんどんクオリティが落ちていく。静止画を多用したり、同じカットを流用したり。そうやって低予算でつくった作品が発表されてしまうと、視聴者は低予算でつくられたことはわからないので、「この監督の画はショボい」というレッテルを貼られてしまい、次もショボい仕事しか来なくなるという悪循環に陥る。

やはり仕事にするためには、最初の価格交渉を頑張ってもらいたい。業界的には人材不足なので、交渉のときにはつくりたい気持ちは抑えて、みんなで「この値段ではできない」と値段を上げる方向で頑張ってもらえたらと思う。仲間で集まったらそういう話は出てくるし、単にコンテストを開催するだけではなく、入選したクリエイターたちに活躍してもらうためにどうするかといった工夫についても、微力ながら頑張っている。

——作家性が強い作品と、表現の枠が既存のものに留まるものの非常に技術が優れた作品、どちらが評価されるのか?

鎌田:審査の場で一発ギャグで笑える作品、技術レベルの高い作品、アート性の優れた作品、何をもって良い作品とするのか。普通に考えたら比較しようがない。ところがこういったことはあまり心配する必要がない。主催者は審査員に審査要項を渡して、評価の仕方を指示する。それができないコンテストは、あまりよくない。コンテストによって審査の指針が違うので、入選することもあれば落選することもある。

CGアニメコンテストの審査要項はものすごく細かくて、加点や減点のポイントがズラズラ書かれている。だいたい審査員は「こんな細かいの始めて」と言う。「優秀なクリエイターを輩出している」と評価されているのは、見つけ出す手法を確立しているということ。審査要項にその方法論が書かれている。それは主催者からすると企業秘密的な部分だと思うので、ちゃんと評価しているとだけお答えする。

CGアニメコンテストでは、第31回の入選作品が発表されたばかりだ。他薦も受け付けているためか、例年ネットで話題になった作品も反映されやすい。今年も話題となった作品がいくつか入選しているので、この機会にぜひ観てみてほしい。

【31st #CGアニメコンテスト 入選作品発表】

— DoGA (@DoGA_CGanime) September 16, 2022

昨日までご紹介した、11作品が、第31回の入選作品です。

そして、その中の以下の作品が、入賞となりました。

優秀賞 果ての一閃 EPISODE ZERO

準優秀賞 無法の愛

入賞 ミルキー☆ハイウェイ

入賞 鬼、布と塩

入賞 冬のスターフルーツ

TEXT_真狩祐志 / Yushi Makari

EDIT_小村仁美 / Hitomi Komura(CGWORLD)