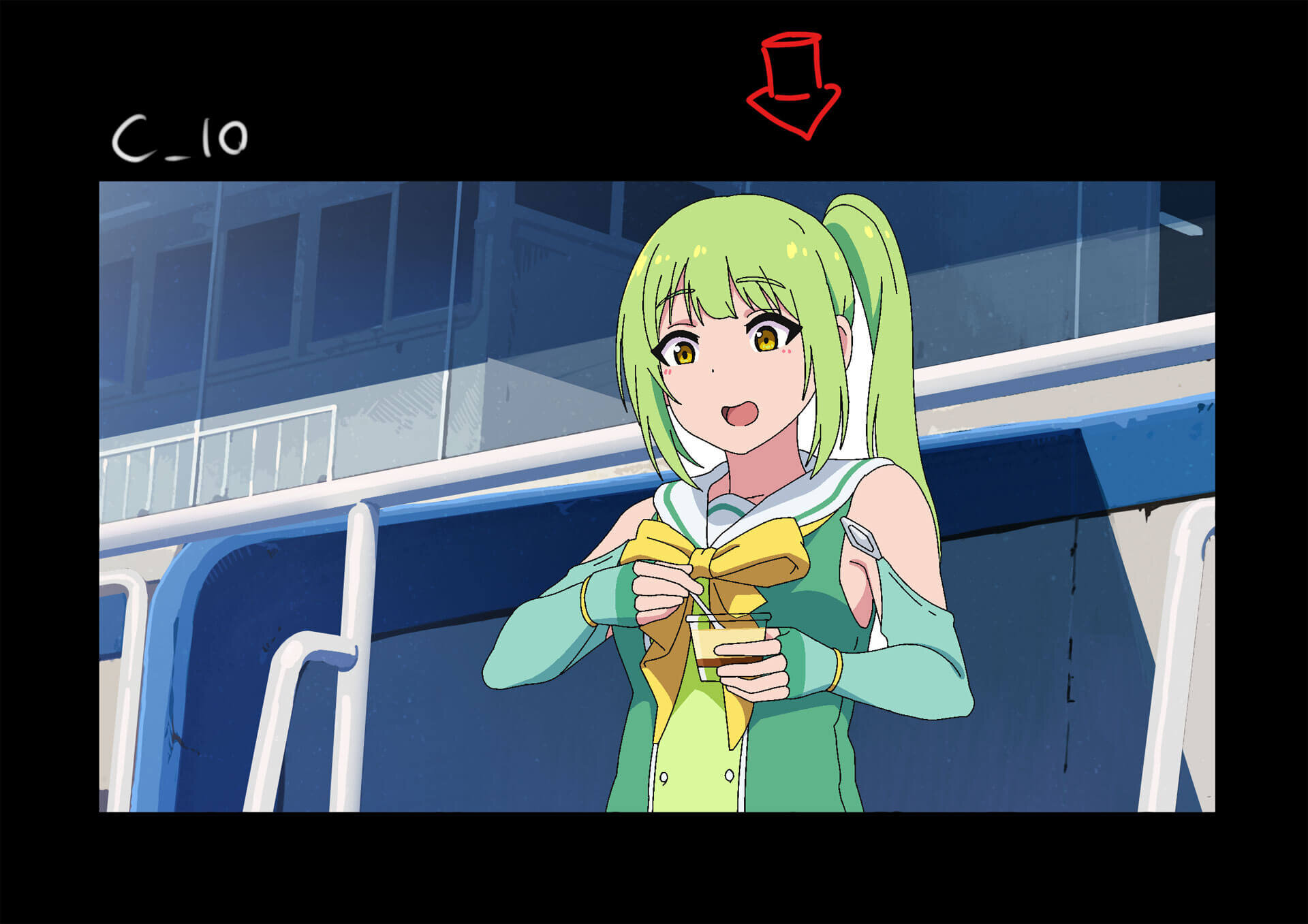

ボートレース部に所属する女子高校生の活躍を描いた「モータークイーン」の完全オリジナルのアニメPVが、2022年12月30日にYouTube上で公開された。ここでは、ほぼ独力で制作を担ったデジタルアーティスト・高原さと氏本人に本作を成功に導いた少人数でのアニメ制作の秘訣について解説してもらった。

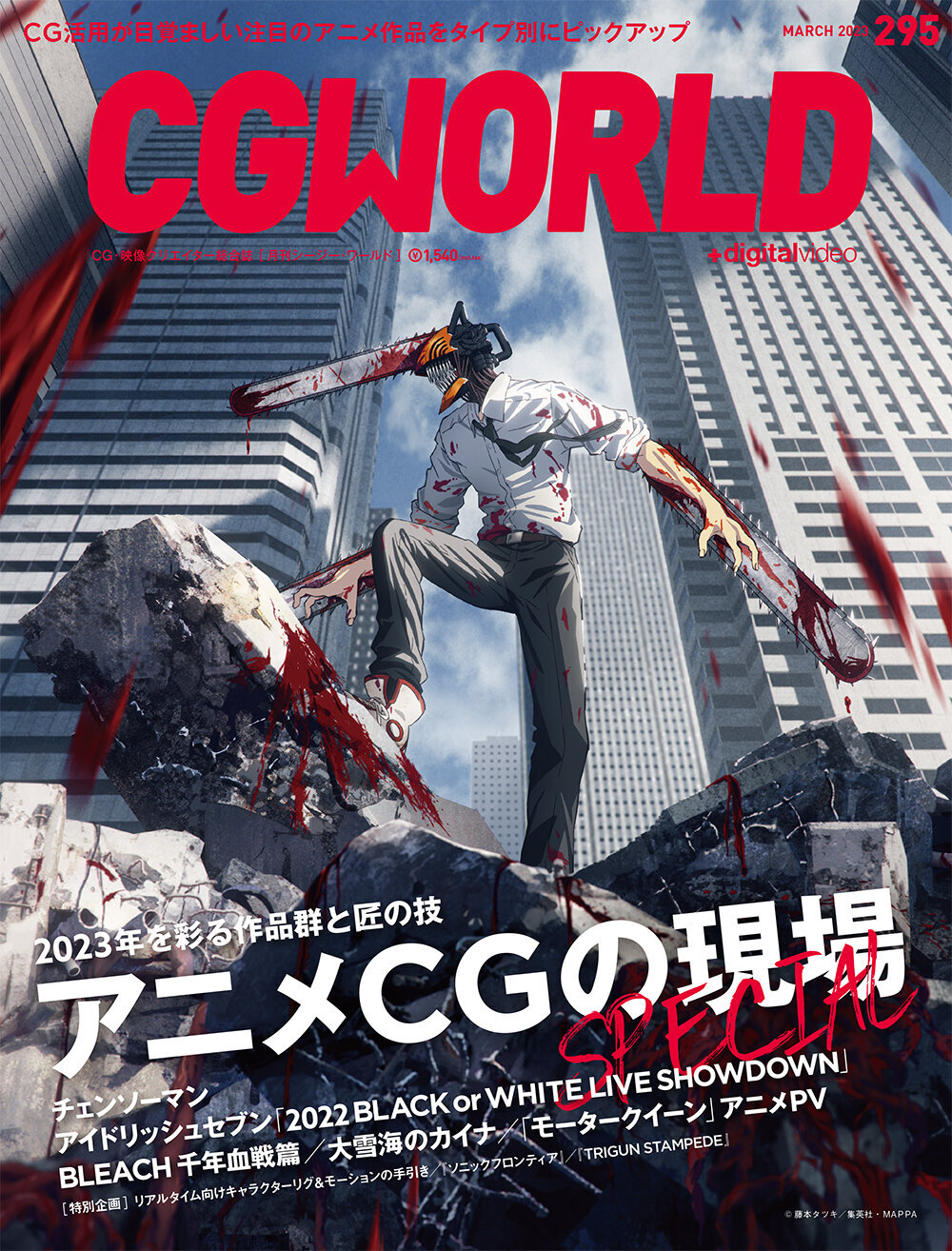

※本記事は月刊「CGWORLD + digital video」vol. 295(2023年3月号)からの転載となります。

Information

原作:栗早家鷹、ストーリー原案:三澤 亮、企画:合同会社KiT、栗早家鷹、音楽プロデューサー:AiLi、テーマソング『Motor Spirits(MOTOR QUEEN Ver)』、作曲/編曲:川本盛文、歌:MOTOR QUEEN、制作プロデューサー:澤江美知、石井孔人、協力 株式会社新東通信、合同会社DMM.com、ボートレース平和島、監修:三澤 亮、モータークイーン製作委員会、アニメーションプロデューサー:伊藤陽介、アニメーション制作:VIGORE Inc.、監督/原画/美術/3DCG/撮影:高原さと

motor-queen.com

©BOAT RACE HEIWAJIMA All rights reserved.

この度、ボートレース部に所属する女子高校生の活躍を描いた「モータークイーン」というIPのアニメPVについてご紹介させていただきます。監督兼、原画、美術、3DCG、撮影を務めた、高原さとと申します。今回制作した『モータークイーン アニメプロモーションビデオ』は、現在YouTubeの「ボートレース平和島 マスコットキャラクターピースターチャンネル」にて公開中ですので、興味をもたれた方はぜひご覧ください。

高原さと

デザイナー・デジタルアーティスト。早稲田大学 建築学科を卒業後、マーザ・アニメーションプラネットにてコンセプトアーティストとして働いたのち現在フリーランスとして活動中。『ルパン三世 THE FIRST』『チームソニックレーシング』などでコンセプトアートや背景デザインを提供。『テクノロイド』『地球外少年少女』にアニメーターとして参加。著書に「基礎から実戦まで全網羅 背景の描き方」(SBクリエイティブ)がある

Twitter:@ART_takahara

映像の尺は90秒で、基となる楽曲にアニメーション映像を付けたミュージックビデオの形式で制作させていただきました。スケジュールや予算の関係上、少人数で制作する必要があることが当初からわかっていたため、実際に映像部分の実制作の大部分をほぼひとりで行なっており、セル部分の動画仕上げ作業のみ外部の協力会社さんにお願いしました。

これまでも10人以下の小規模のチームで映像を制作した経験はありましたが、メインで関わるのが自分ひとりというのは初めてのことでした。以前から「ひとりでどのくらいできるんだろう?」というのに興味があったので、今回はお話をいただいたときに「これは自分の限界にチャレンジできるチャンスだ!」と思い、制作にご協力させていただきました。

過去の経験から2Dと3Dの映像制作の全体のながれは頭に入っていたので、それをどうやって少人数で行うかが課題でした。ポイントとなったのはどの工程を省いて、どの工程に時間をかけるかの選定です。中規模の制作体制では効率化のためのデータ管理や制作手法が発達していますが、それを小規模のチームでやろうとすると非常に大変です。今回は思いきって工程を簡略化し、データの共有やワークフローを柔軟にすることで、短いスケジュールに全工程を収めることができました。

この記事では、少人数でどうやって今回のアニメーションを制作したか、実際の作業工程をたどりながら解説していきたいと思います。

<1>プリプロダクション、様々な施策によって後工程の負担を軽減

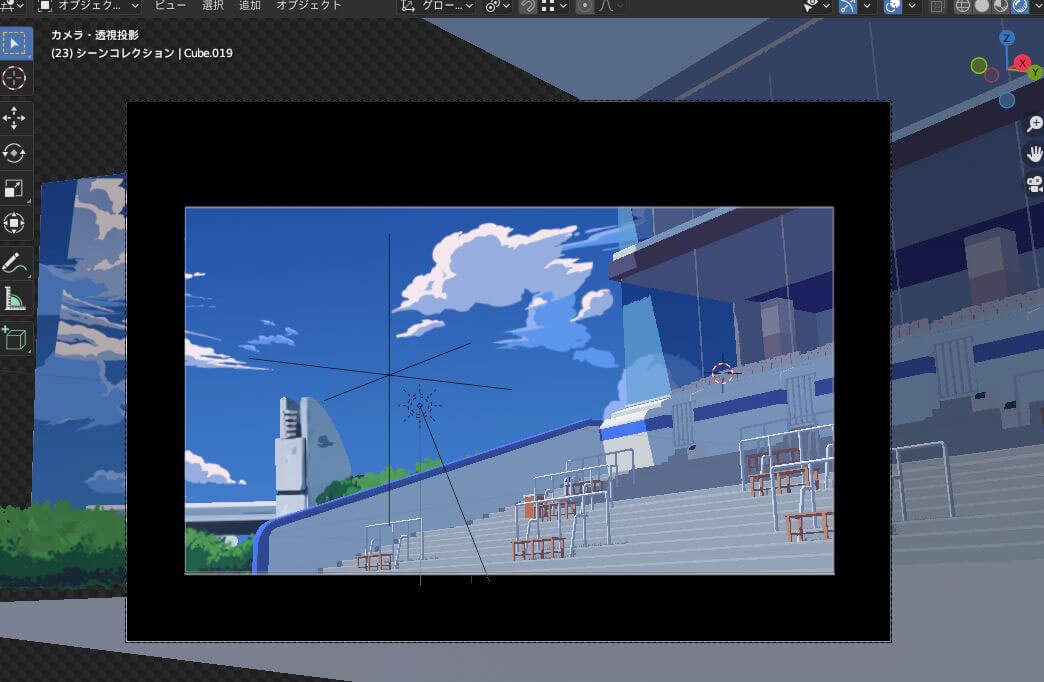

最後まで問題なく映像を仕上げることができた理由のひとつに、プリプロ段階の設計が上手くいったことが挙げられます。コンテの段階でどこを作画にし、どこを3Dでつくるか、どこをBGにすれば限られたアセット数でもカットが成立するか、などを検討し、できるだけ過不足がない構成を考えました。

本作はボートレースの作品で、レーサーがヘルメットをかぶっているため、すぐにキャラ部分は作画、レース部分を3Dにし、作画と3Dを完全に分ける構成を思いつきました。作画と3Dが混ざると素材が複雑になるため、なるべくカットごとに制作手法が完結する構成にしています。これによって工程が減るので、短い時間でも試行錯誤がしやすくなりました。

また、持ち時間とクオリティのバランスから、BGの優先順位を下げる必要があることがわかりました。BG作業の軽減のため、プロダクションの前に舞台となるボートレース平和島でロケハンを行い、BGのアタリに使う写真素材を入手しています。プリプロは2~3週間程度の期間でしたが、その間にビデオコンテ、ロケハン、設定、技術検証、ワークフローの設計を行なっています。

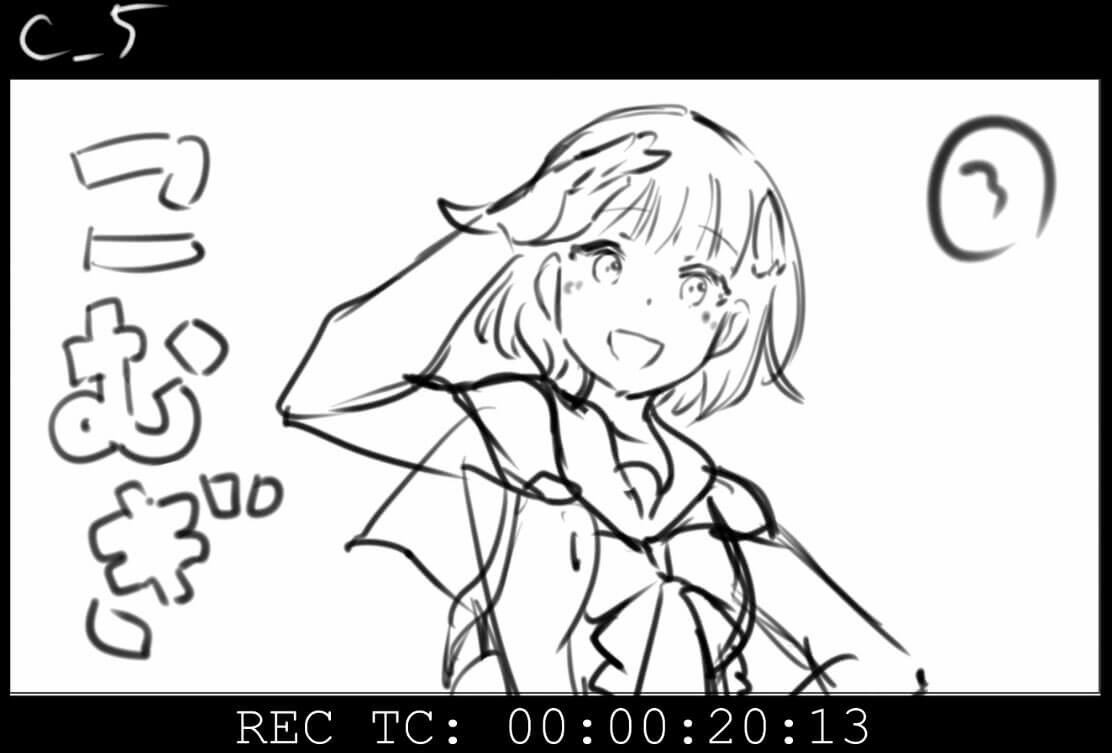

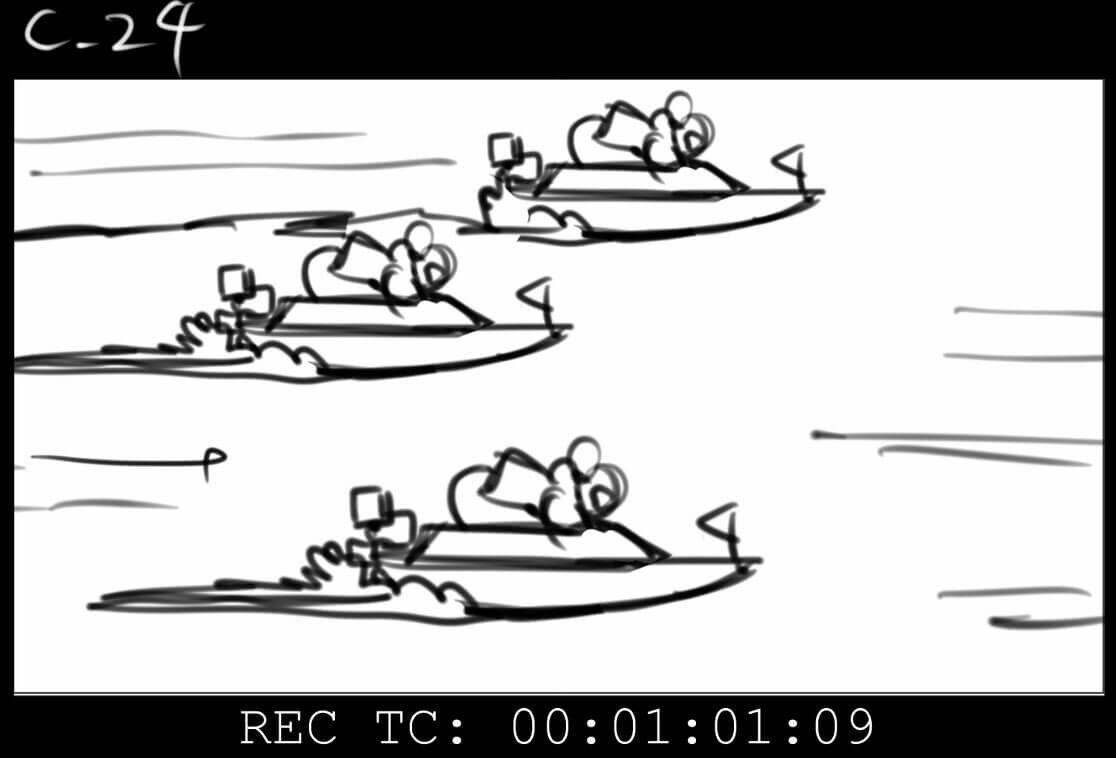

ビデオコンテで全体像を把握する

今回は絵コンテを用いず、ビデオコンテから制作を進めました。音楽に合わせて映像をつくる必要があったので、ビデオコンテの方がタイミングも含めて映像の全体像を検討しやすいと思ったからです。また静止画のコンテはト書きなどの作成に時間がかかる一方、見た人がそこから映像を想像しにくいという欠点もあります。クライアントを含めて他人に見せるときにも、ビデオコンテの方が齟齬がないかと思い導入しました。

ほかにアニメーターがいる場合は静止画のコンテがないと作業しづらいという人もいますが、作画を行うのは主に自分なので、これも問題ありませんでした。ビデオコンテを最初に制作したおかげで、映像全体の物量などを簡単に把握することができたと思います。

反省点としては、ひとりの作業ということを前提にしすぎて、背景などの詳細部分が不明のまま進めてしまったことです。確かに、考えながら柔軟に制作を行えたのは良かったのですが、演出面の検討が少し足りなかったかなと感じています。

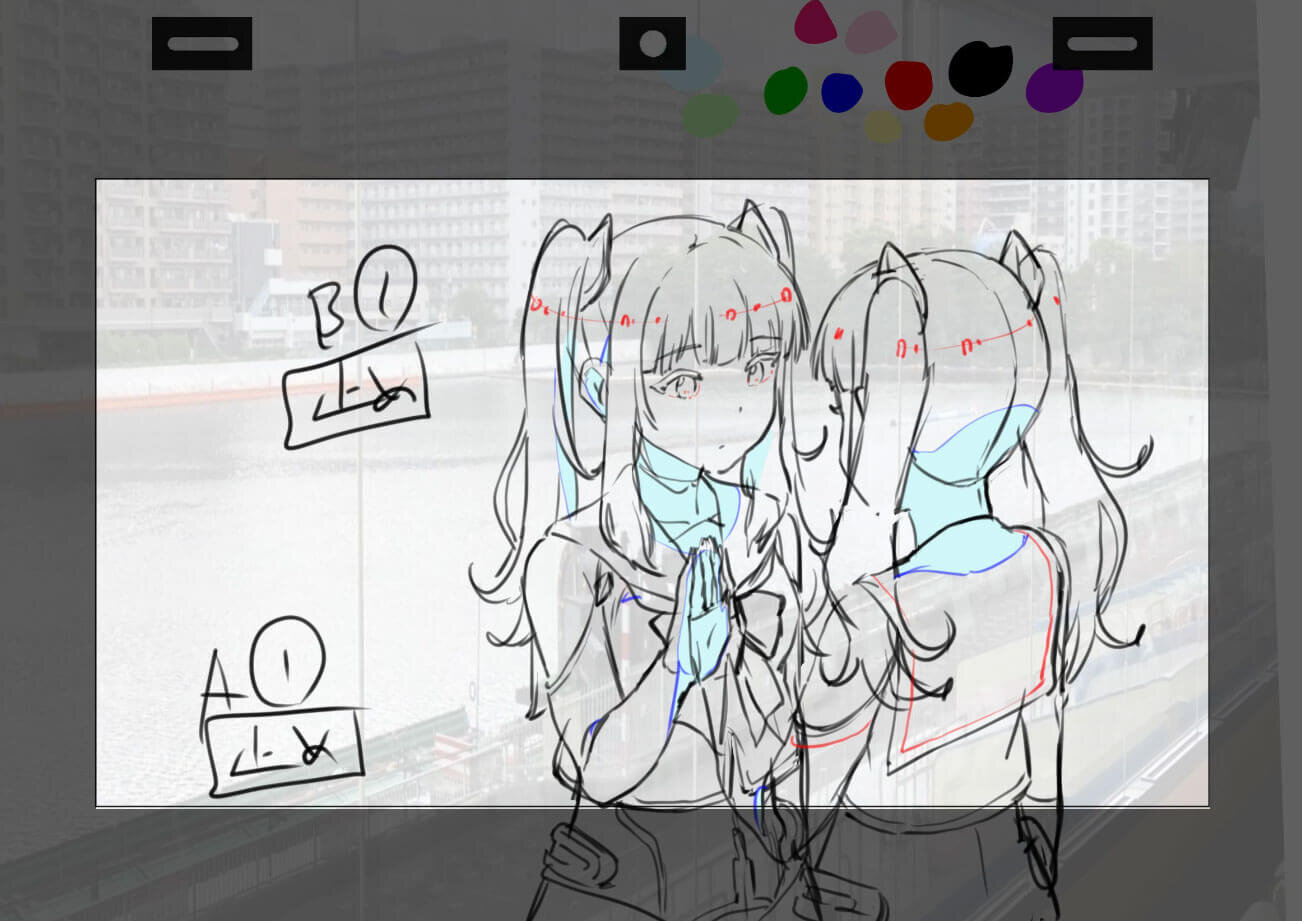

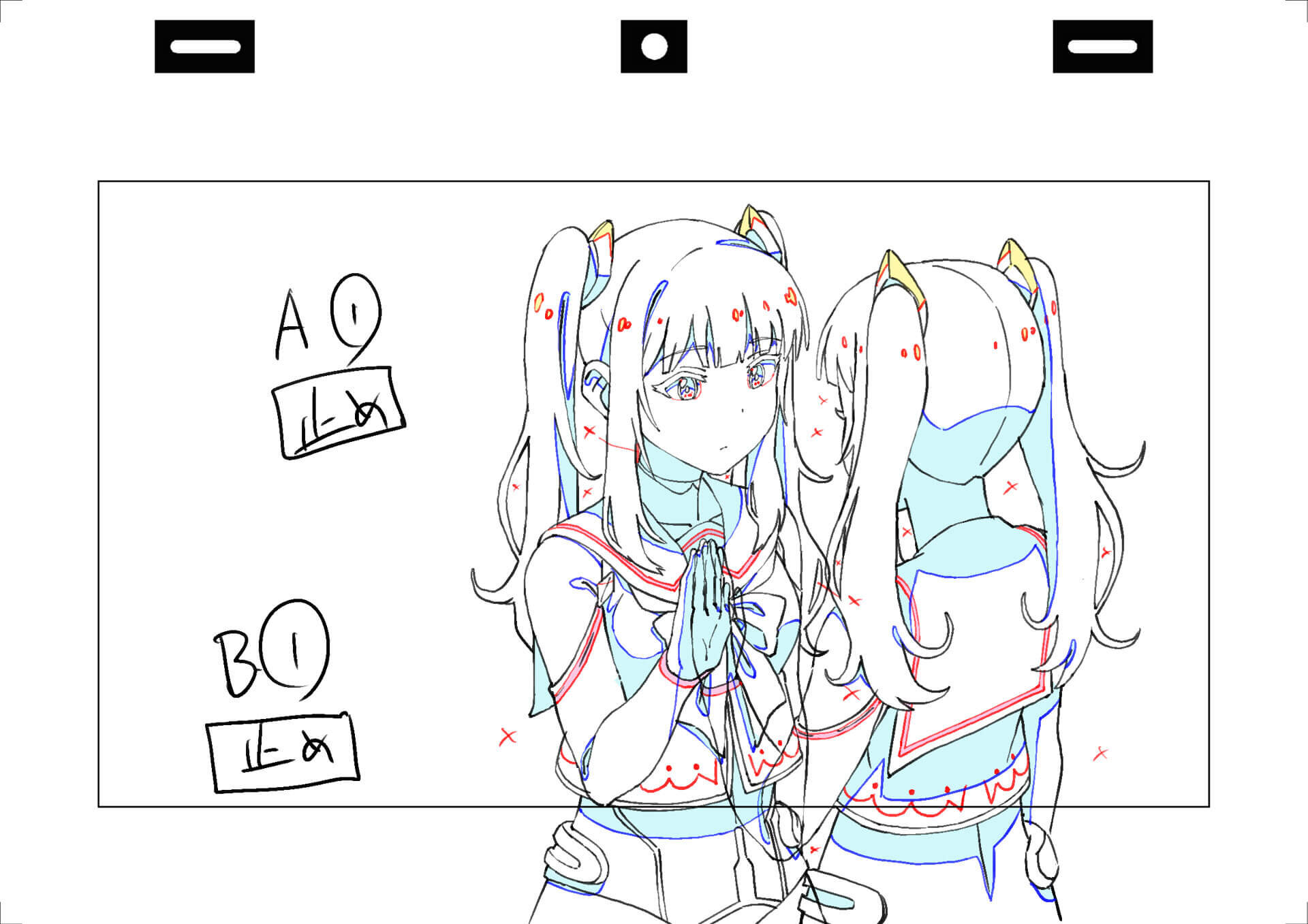

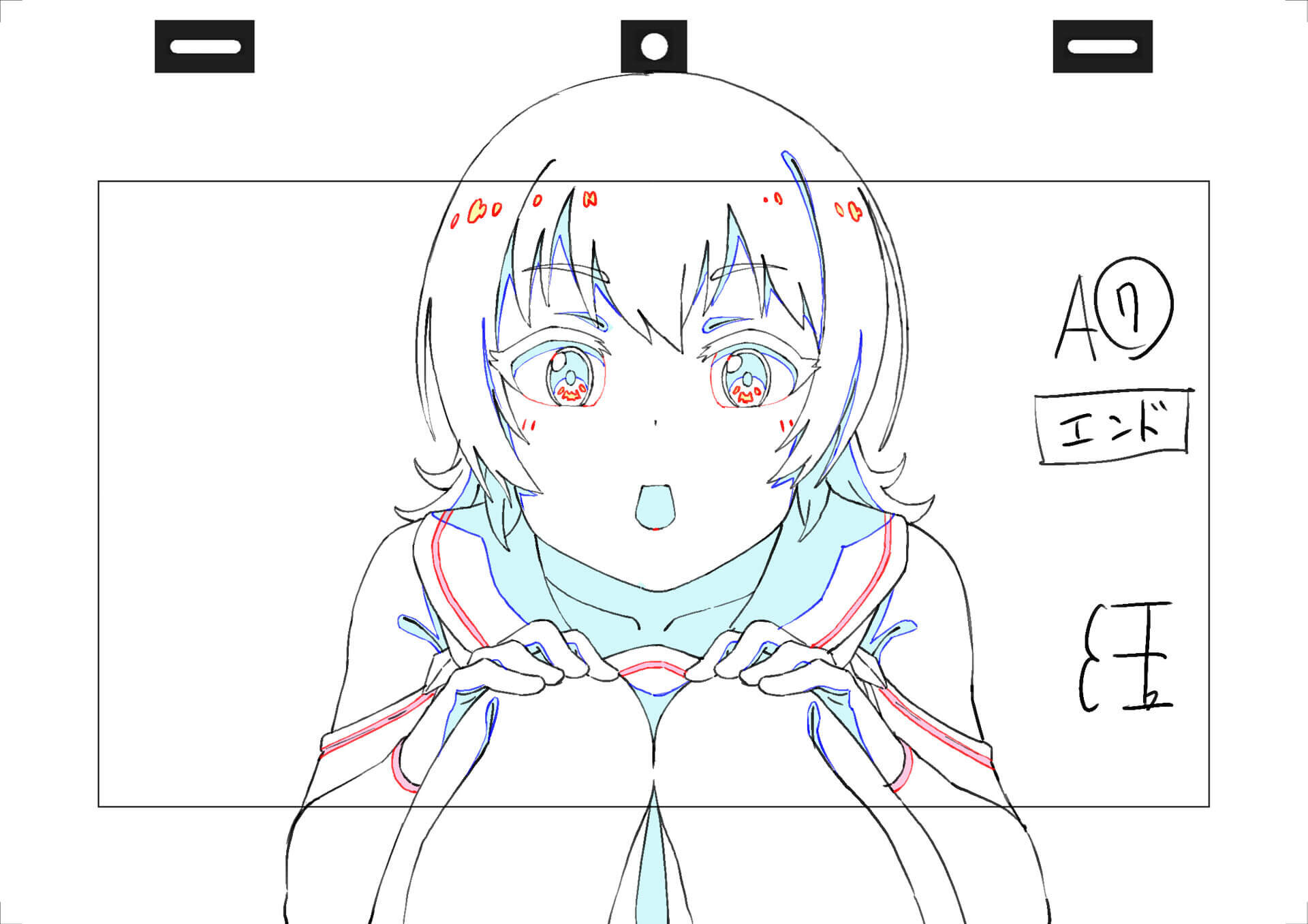

コンテ作業にはCLIP STUDIO PAINT EXを使用しました。描いた絵の一部はレイアウトのアタリにも使用しており、作画のカロリーも軽減しています。全部で32カット、作画のカット数は作業時間を考慮して20カット以内に設定しました。

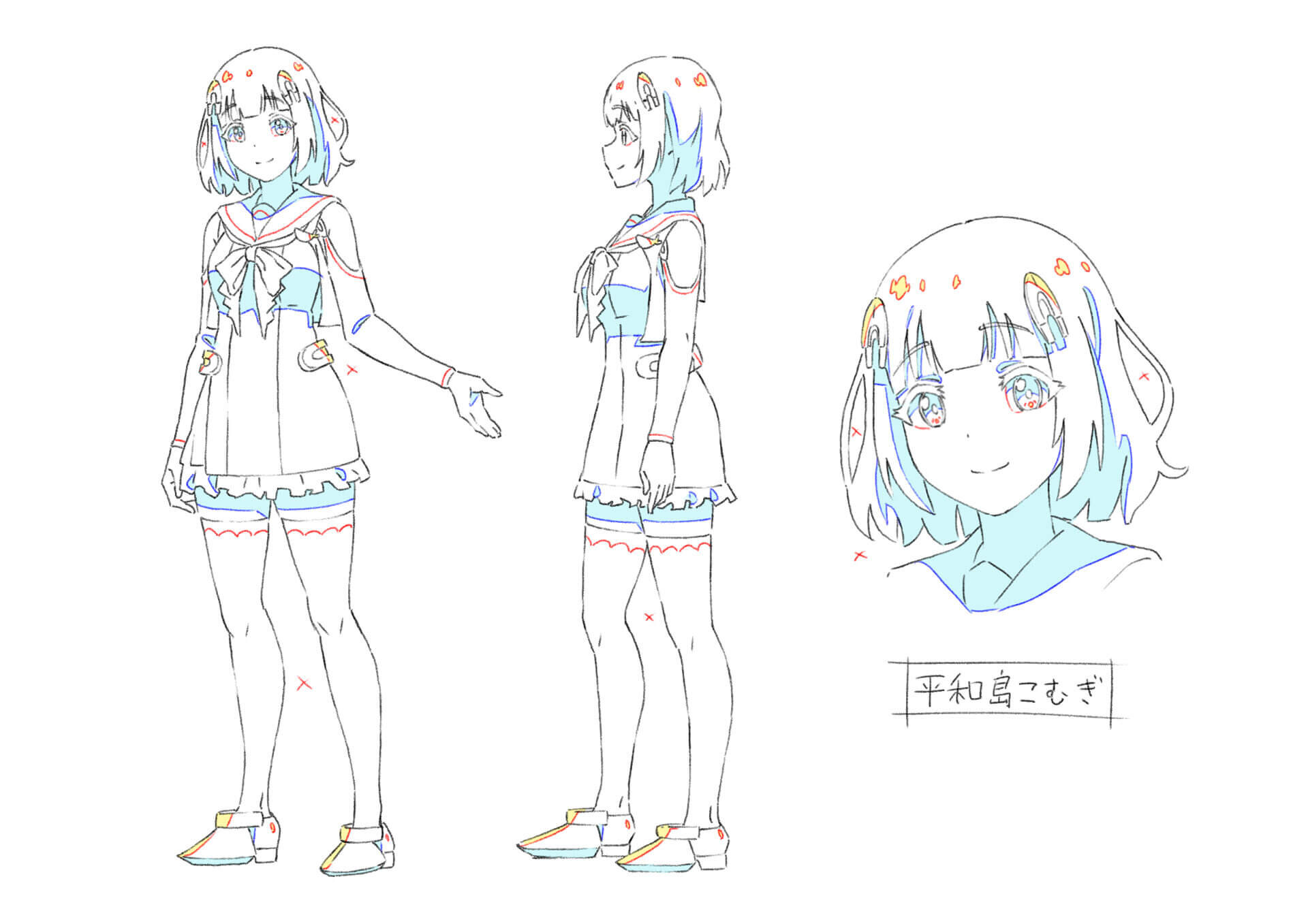

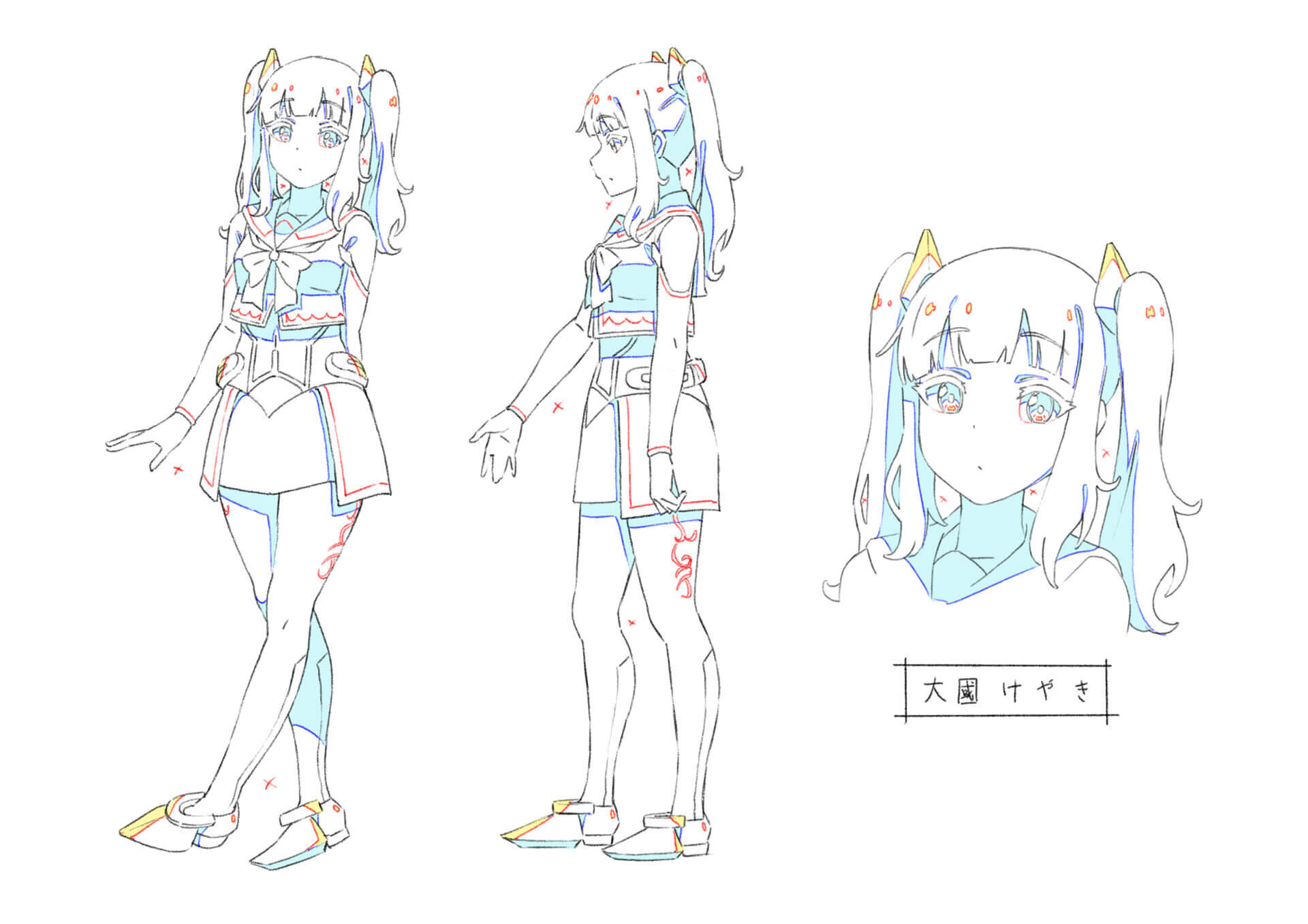

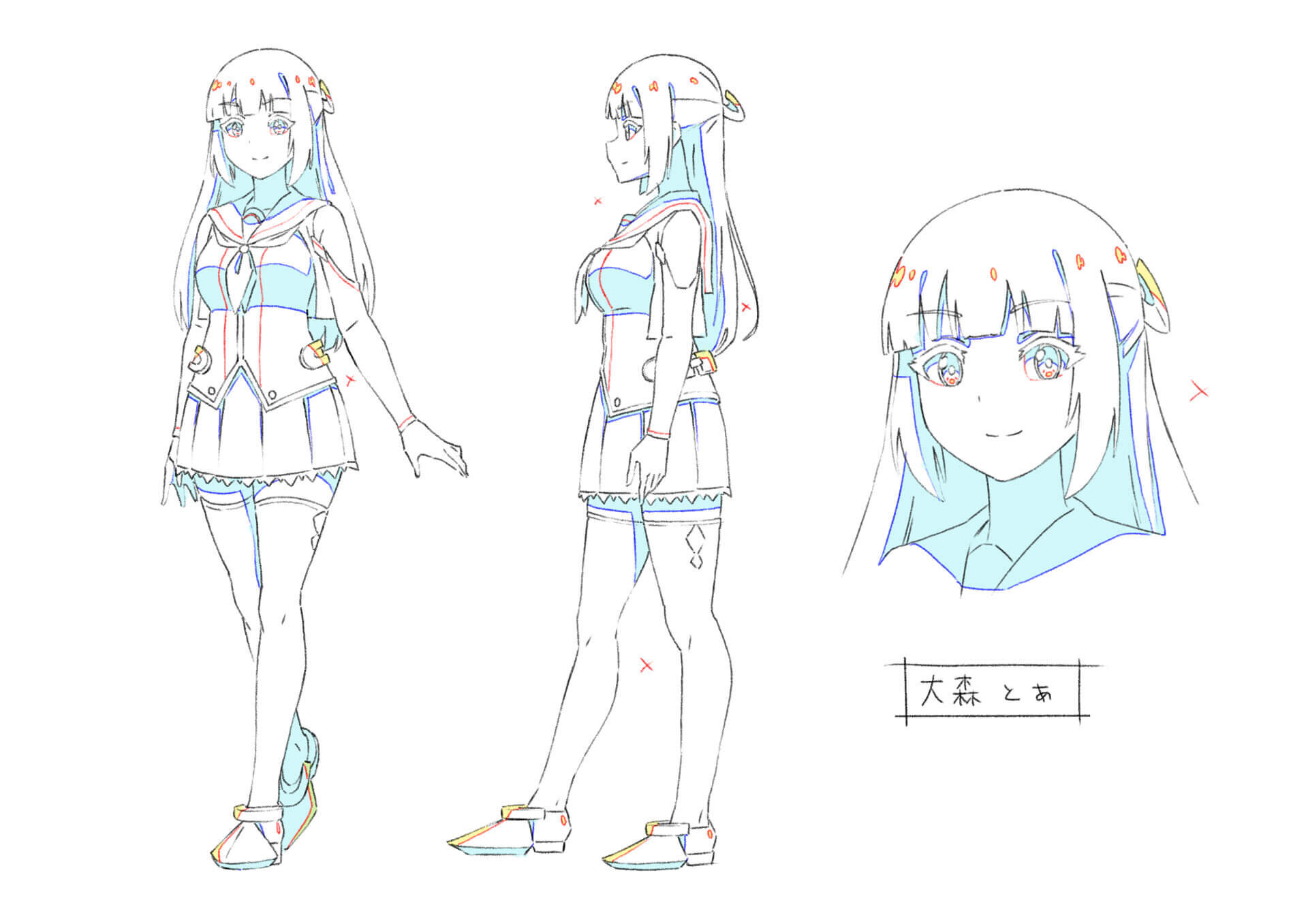

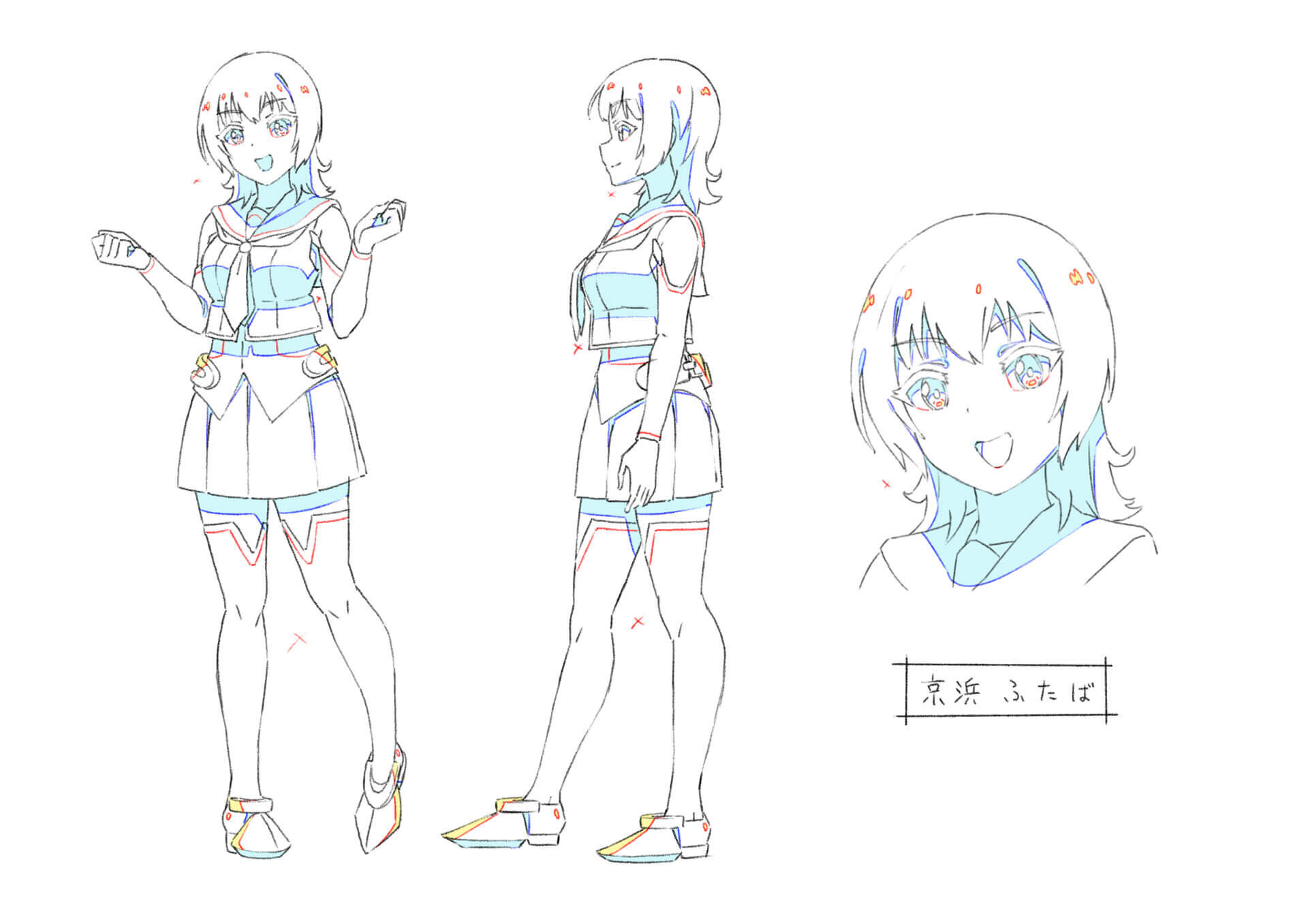

アニメ用のキャラ設定とロケハン

キャラ設定では原作のキャラクターの雰囲気を残しつつ、アニメ用デザインを起こしています。それに伴ってある程度ディテールを簡略化しましたが、他の作品に比べてやや線が多いデザインになりました。作画で動かすときに少し大変な部分もありましたが、原作の雰囲気を残すことができたので結果的には良かったかと思います。

設定やコンテなどを進める傍ら、レイアウトや背景などに使用するためにロケハンも行なっています。作品の中のシーンはボートレース平和島をベースにしているので、現場の写真を撮影すれば素材として活用できます。プロダクションに入ってしまうと時間がないことはわかっていたので、プリプロの段階で撮影に行っています。現場を実際に見に行くことでボートレース場の雰囲気や広さの感覚をつかむことができました。ロケハンしたことで、並行していたコンテ作業やその後のレイアウト作業がしやすかったです。

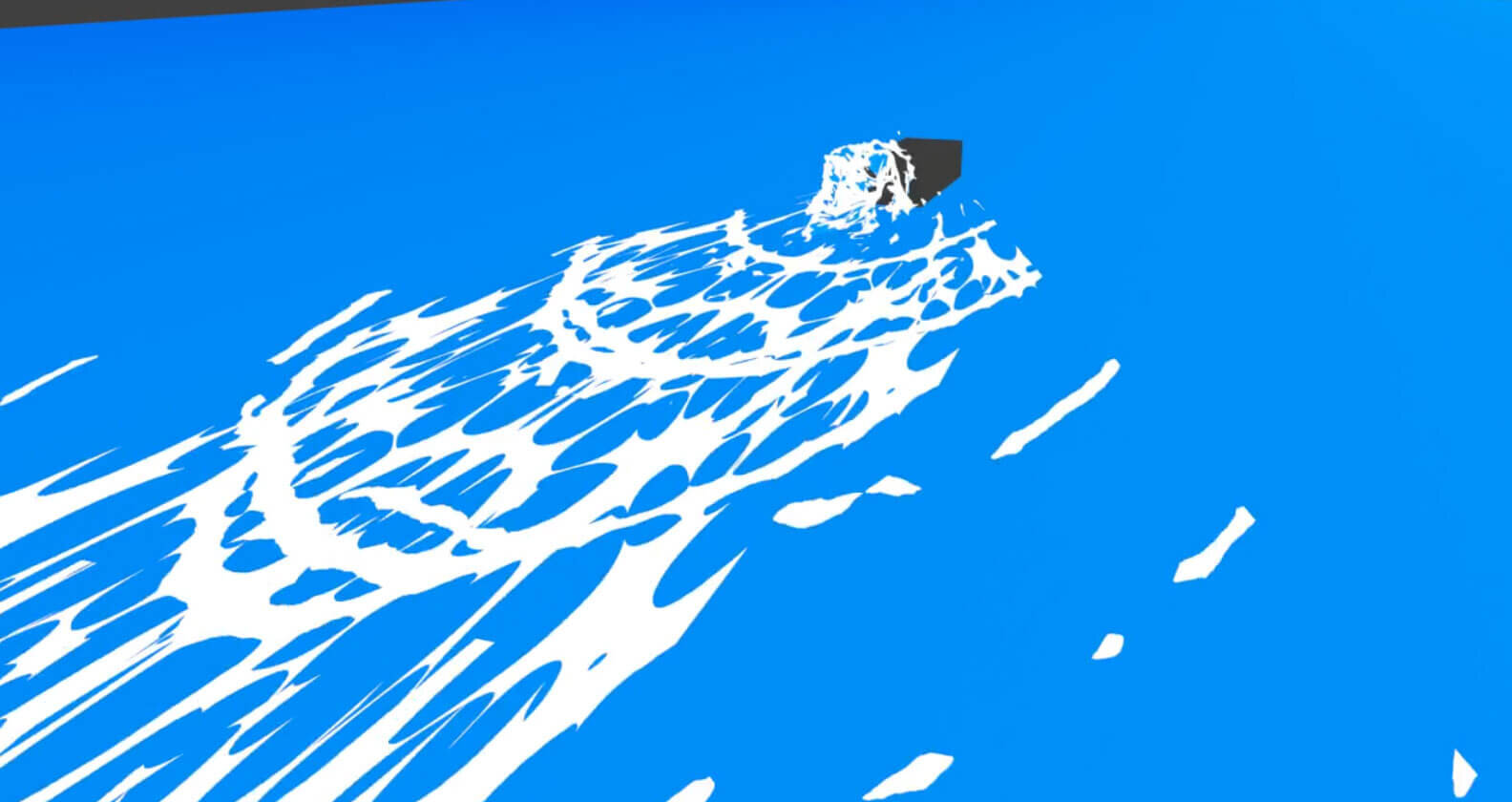

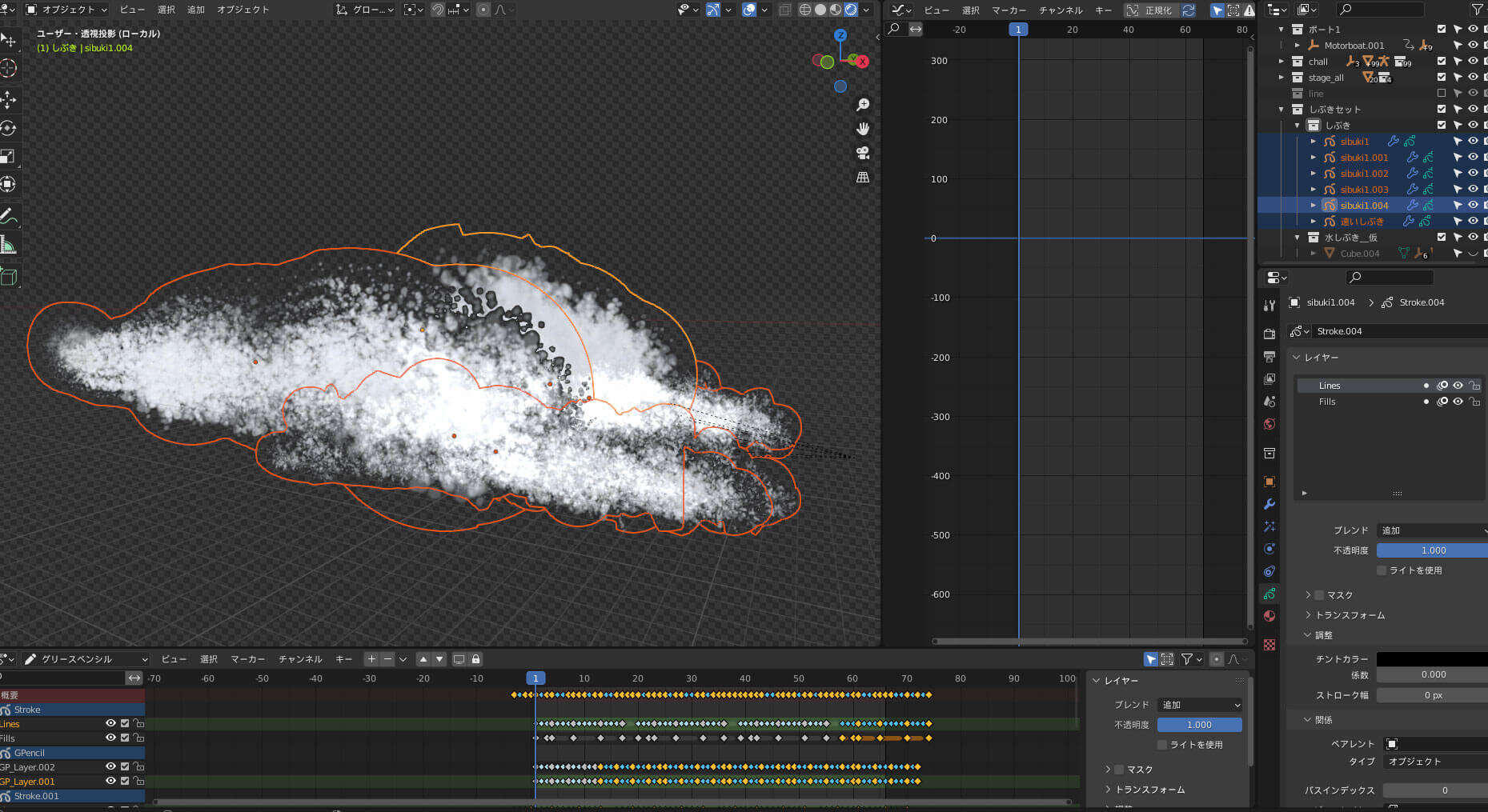

学習を含めたルック・技術検証

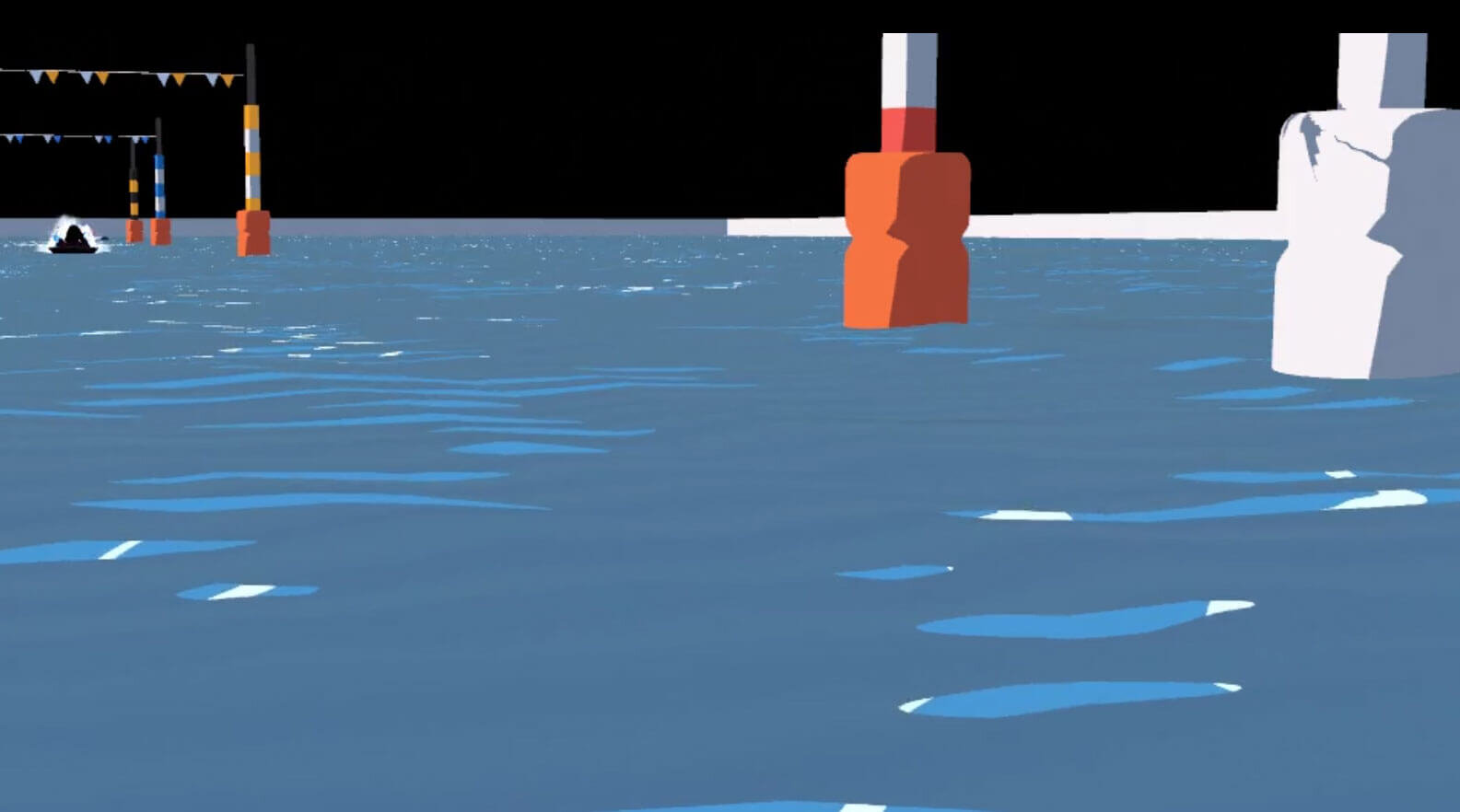

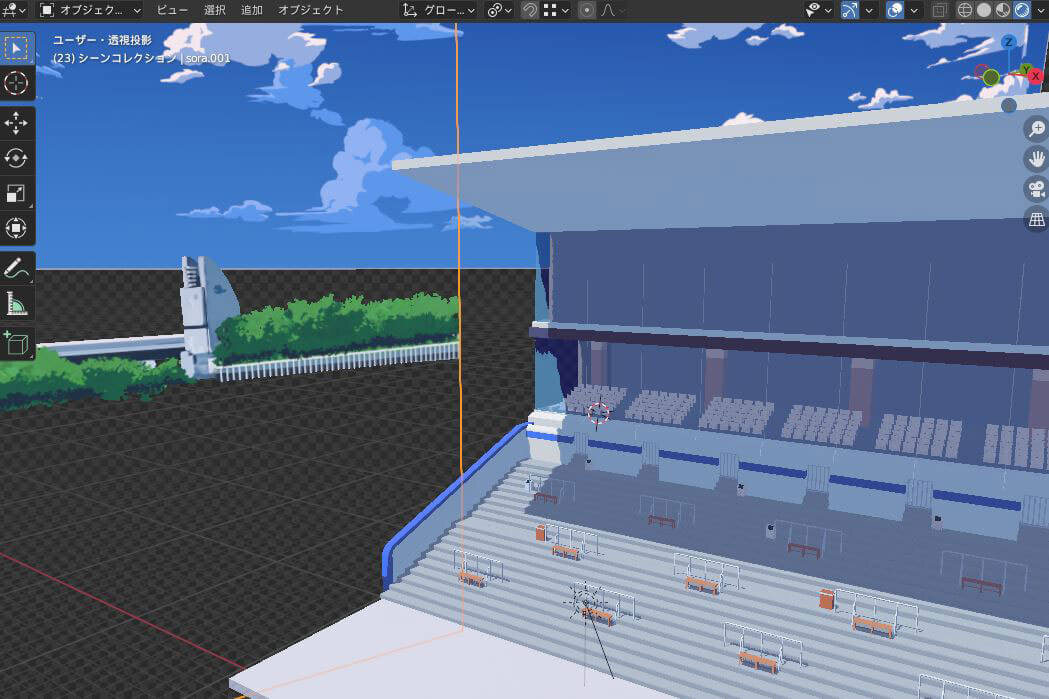

ルックをはじめとした技術検証はコンテ作業を終えた後すぐに行なっています。今回は3Dカットを上手く成立させられるかどうかが成否の鍵を握っていたので、検証は早めの段階から積極的に行なっていました。3Dは主にレースシーンなどの水が関わるカットだったので、水面や、飛沫の検証に重点を置いています。エフェクトなどは自分の経験が浅いこともあり、学習をしながら進めました。

最終的には水面はシェーダで作成し、飛沫はグリースペンシルでシーン内に作画した素材と、シェーダの合成でつくりました。マシンスペック的に水のシミュレーションが難しそうだったこと、後からの調整がしにくいというのが理由です。テクスチャも手描きにすると後からの調整が難しいので、なるべく後から直しやすいようにプロシージャルテクスチャで作成することにしました。実際に水面のルックは完成のぎりぎりまで調整しています。

また市販モデルなどで活用できるものはないかなどの調査もしています。ボートはちょうどいいモデルが見つかったので、ベースの形状は市販モデルを使用して、モデリングの工数を削減しました。アニメ用のコンポ・撮影の方法は知識がなかったので、撮影をしている仕事仲間に技術相談をしながら勉強しました。

スケジュールに最適化したワークフローの構築

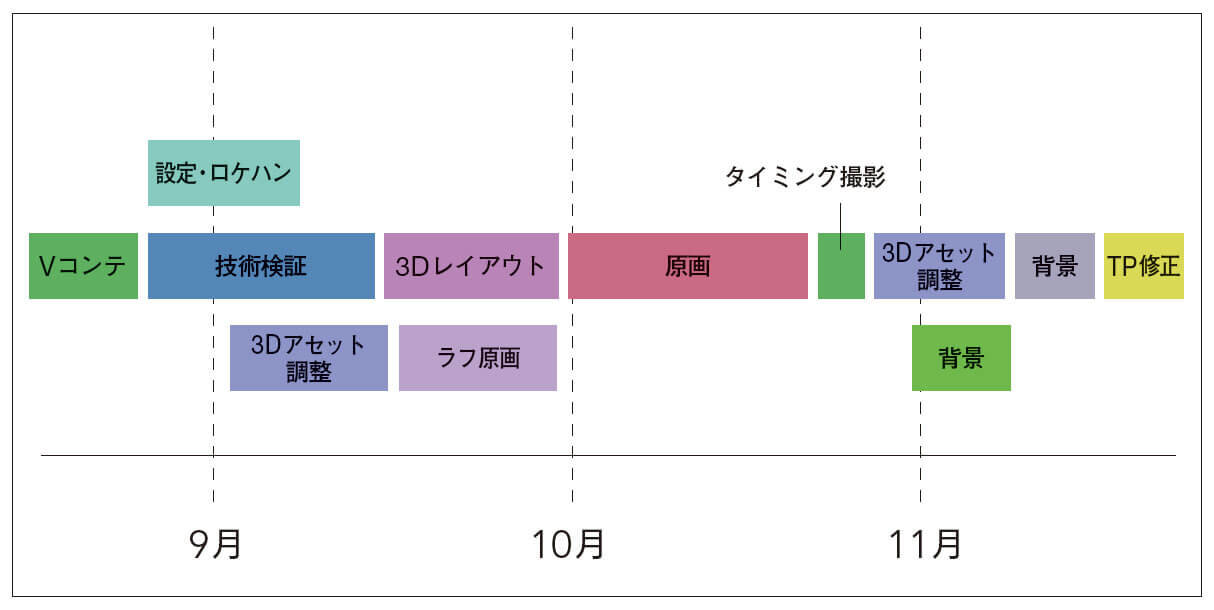

実際のワークフローを図にまとめました。ほぼこの通りのスケジュールと工程で進行しています。

ワークフローでポイントとなったのは工程同士の連携です。通常のアニメ制作だと2Dと3Dでチームが完全に分かれているので、ある程度カットのつくり方を明確にする必要があります。しかし、今回は作画とそれ以外、というシンプルなつくり方だったため、どこを背景にし、どこを3Dでつくるのかなどは残り時間のバランスをみて随時選定していました。このあたりは少人数での制作の利点になるかと思います。

今回特に重視していた工程はレイアウトです。2Dレイアウト(ラフ原画)と3Dレイアウトを連続して行うことで、レイアウト時点で全カットのつくり方や素材構成、ボリュームを完全に把握できました。原画に一番時間がかかってしまうのはわかっていたので、原画の作業になるべく早く入るためにレイアウトを前倒しで進めています。

コンポ・撮影は学習しながら進めていたものの、知識が少なかったため、今回のフローではあまり長い時間をとっておらず、代わりに素材自体の調整に時間をかけることにしました。

<2>プロダクション、スキルと実現可能性を考慮してフレキシブルに

プリプロ段階でワークフローや作業ボリュームはわかっていたので、プロダクションではとにかく最低限のポイントを押さえて、迅速な作業を心がけました。後半に原画という重たい工程を控えていたので、3Dモデルなどのアセット制作は全カットで共通のものに絞って作業を行い、細かい部分は原画以降の工程に回すことで対応しています。

とにかく完成させることを第一に考え、ひとつの作業に固執しすぎず、実現が難しいとわかったら即座に別の方法を採るようにしました。例えば船頭のフラグの揺れに関しても、序盤は単純なキーフレームアニメーションで作成しておいていったん先に進み、最終的にはシミュレーションでつくり直してブラッシュアップしました。

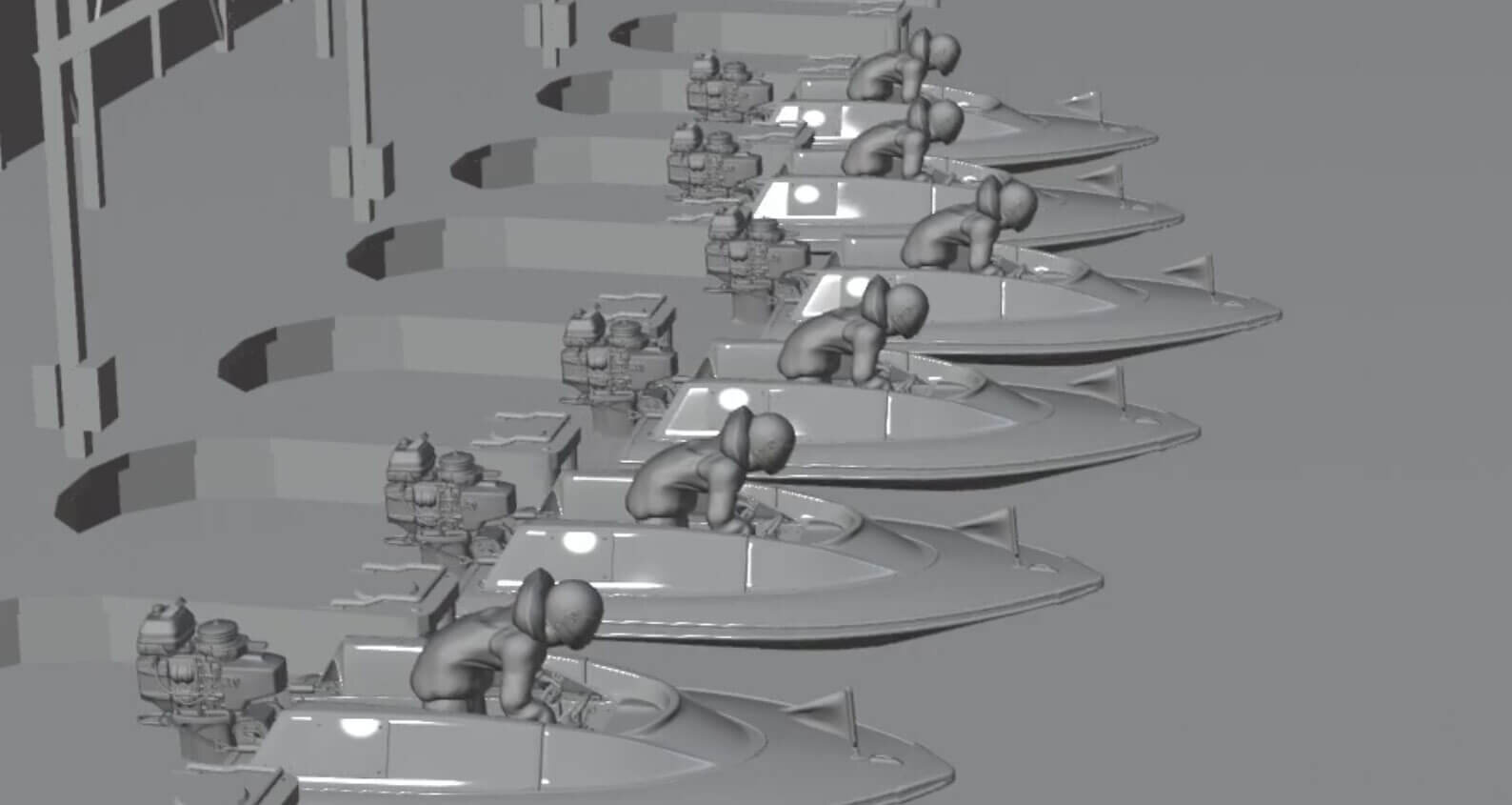

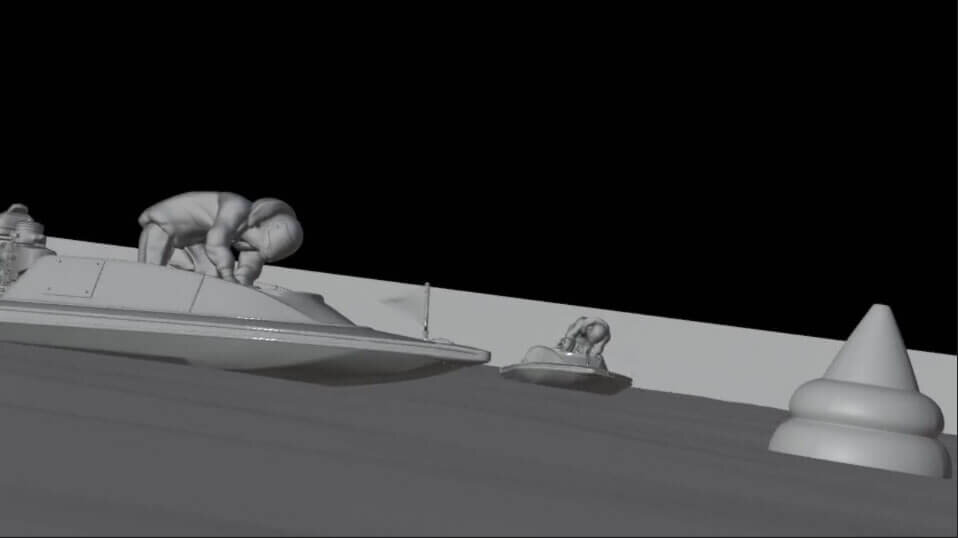

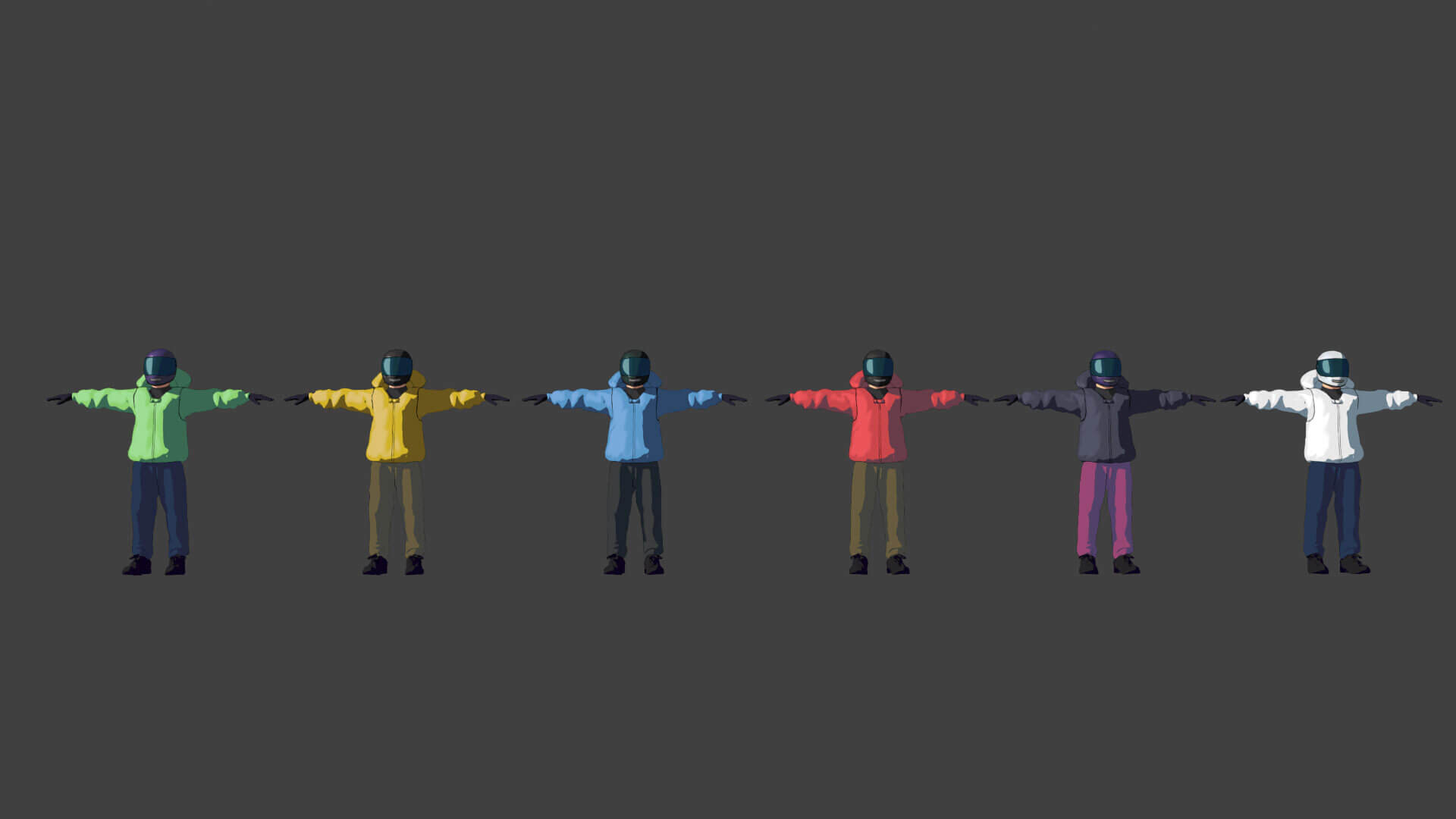

カット内容から逆算してアセット制作を行う

3Dアセットの制作では、特にモデリングにはあまり時間をかけられなかったので、カットの内容から逆算して必要なモデリングを行いました。例えばボートのモデルはほぼ右側からしか映らないため、右側からモデルをチェックしています。レーサーのモデルもカットに映る大きさから、ディテールの量を考えて作成しています。ハンドルを握る手や、靴などもほぼ見えないので、各カットの距離から見て違和感のない程度のつくり込みに抑えています。

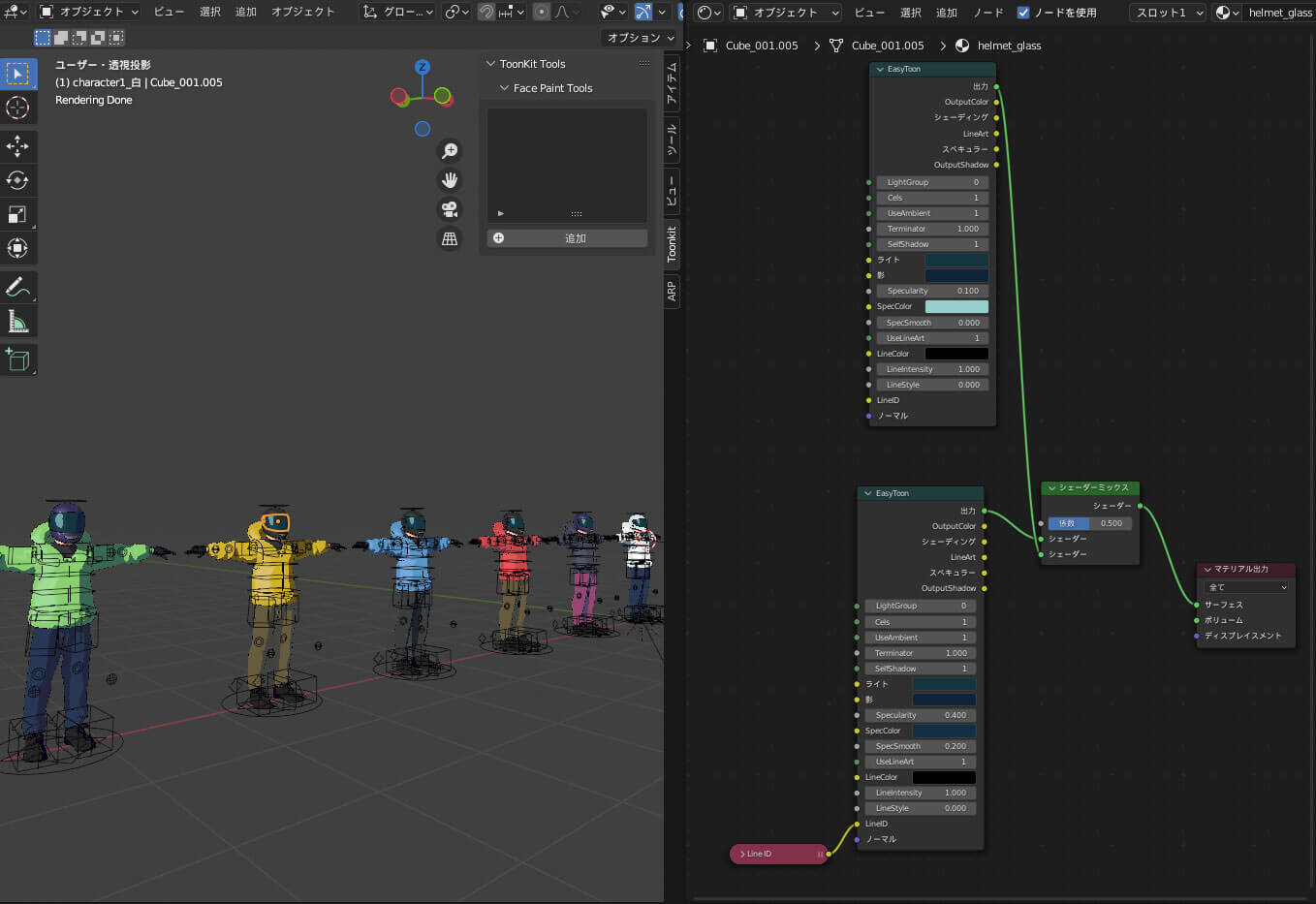

同様に、3D部分にセルルックシェーダを選択したのは、セルのカットと合わせる意味もありますが、作業工数も関係しています。セルルックであればシルエットの内側の印象が弱まるため、シェーダやテクスチャの工程をかなり軽減することができると考えたからです。シェーダにはToonKit for Cyclesというプラグインを使用しました。このプラグインは線と色をシェーダから直接生成・調整できるので重宝しています。

モデリングはボート/レーサー/水面/ポールを共通アセットとして先に制作しました。おおまかな作業は3~4日でいったん終わらせています。そのほか風速計やレース場など、単体のカットでしか出ないものはレイアウトを含めたカット制作中に、モデリングをしながら対応しています。

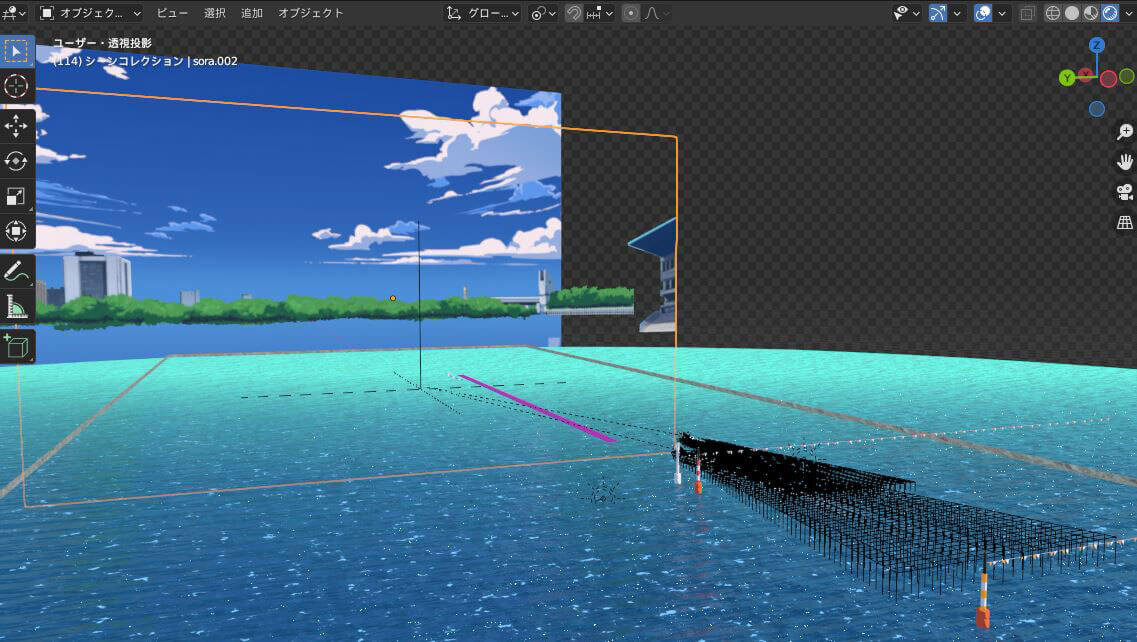

シンプルな素材構成を意識して行う3Dレイアウト・アニメーション

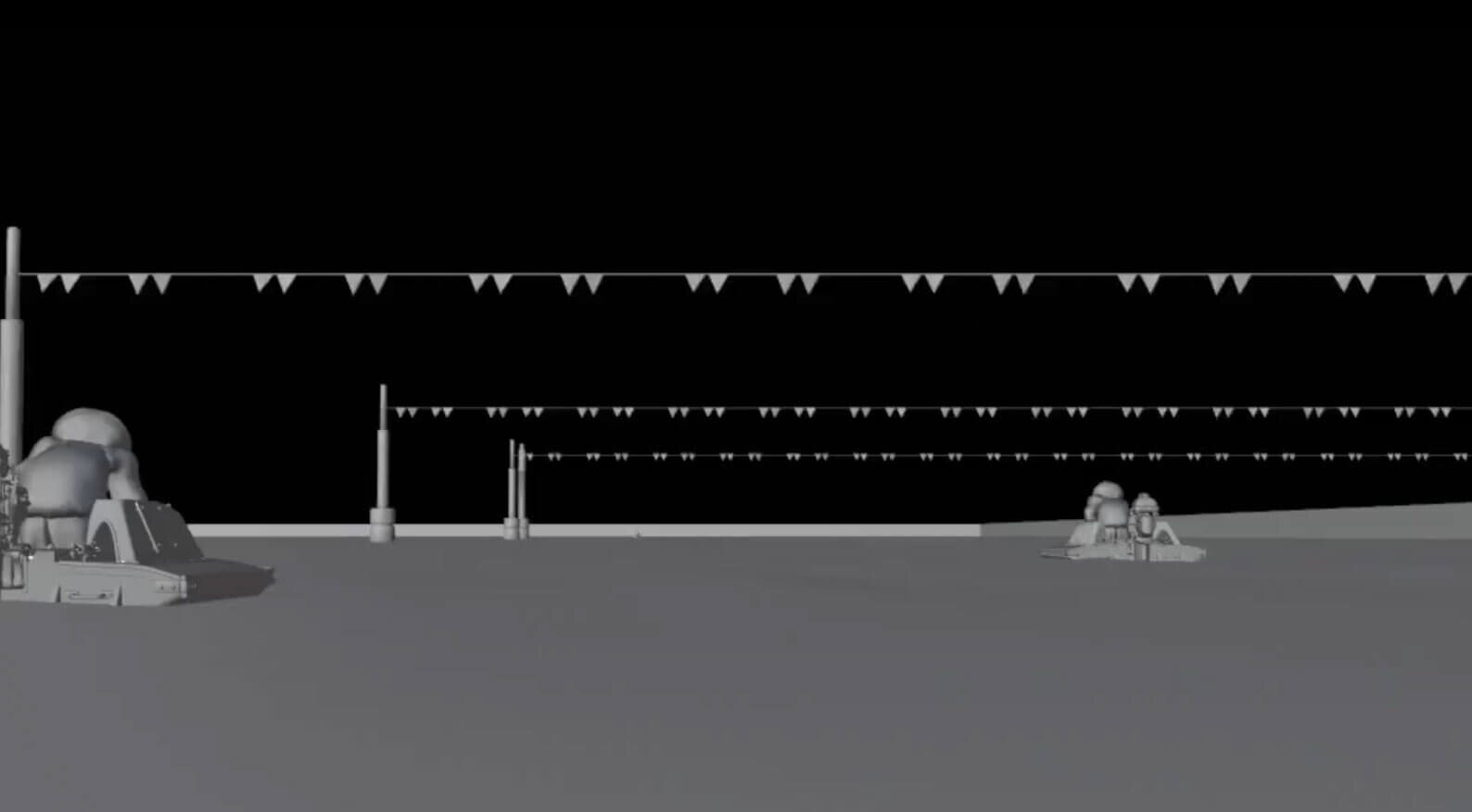

3Dレイアウトとアニメーションは同時に行なっています。今回3Dのキャラクターがそこまで複雑な動きをすることはないため、作業で大きな問題は起きませんでした。動きやカメラなどの基本的な部分のほかに、レイアウトで意識したことは最終的な素材の構成です。コンポ・撮影の作業が複雑化することに不安があったので、素材の構成はなるべくシンプルになるように考えながら作業をしています。時間の関係で何回もレンダリングをすることが難しいだろうという試算もありました。

多数のセルやBook分けが必要になることがわかった箇所は、3DではなくBG扱いにし、CG側でのレンダリング回数が少なくなるように調整しています。また作画は描いてみて尺が増減したりすることがあるため、カッティング時につなげたときに尺が足りなくならないように、3Dカットは全体的にコンテの尺よりも長めに作成しておきました。

色彩設計を兼ねたレイアウト・原画

今回は作画監督がいないため、2Dレイアウトは優先順位を下げ、原画の時間を長めにとっています。3Dレイアウトや事前にロケハンで撮影しておいた写真素材を背景原図に使うことで、作業はかなり楽になりました。

作画はコンテと同様に、iPadのCLIPSTUDIO PAINT EXで描いています。Blenderから書き出したキャラやボートなどの3Dモデルを作画のアタリにも使用しています。

またキャラの色彩設計をする時間がなかったので、原画のうちの1~2枚に直接色を付けることでカットごとに色指定を行なっています。色を塗った原画を動画・仕上げの発注時に同封、仕上げ時に指定色に塗ってもらっています。通常の動画・仕上げの作業としては少しイレギュラーなながれになりました。カットごとの色指定になるため、シーン色などの細かい色の調整はできませんが、撮影時に色を調整することを前提に進めました。

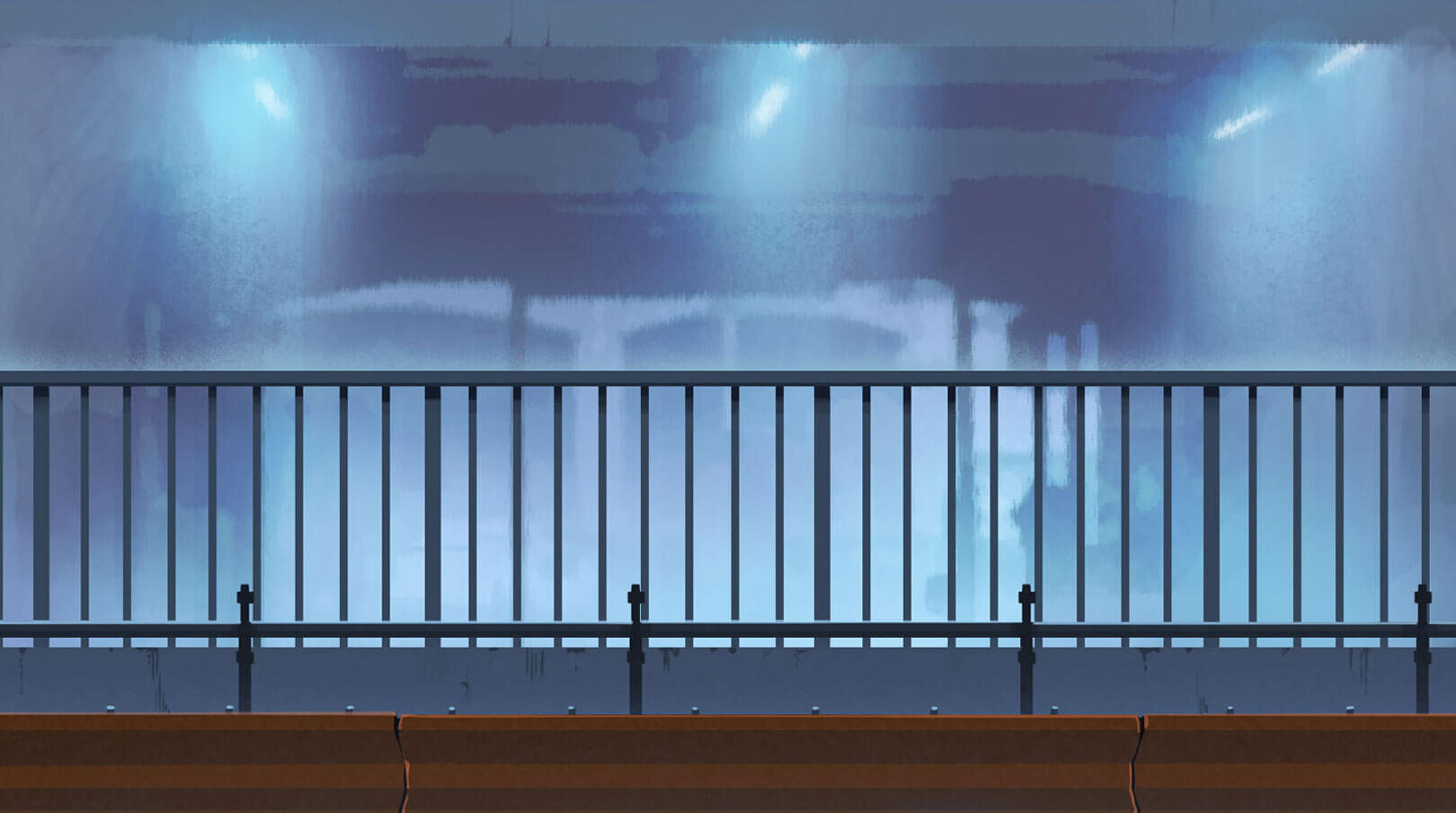

キャラクターのルックに合わせて背景を描く

背景は全体の工程の中で最も優先順位を下げて、最後に制作しました。理由としては自分のスキル的に得意な分野でもあり、後からの調整やコントロールが利きやすいと思ったからです。後に回した結果、間に合わなくなるリスクもあるので、それを避けるためにあらかじめ写真素材も用意しておきました。

他の全素材を用意した後、撮影前の1週間程度で一気にBG作業を進めました。セルの素材とマッチしやすいようにフラットな陰影のスタイルで描いています。

アニメではセルと背景の合わせはほとんど撮影で行なっているのですが、今回撮影の時間をあまりとれないこともあり、BGの時点である程度セルとマッチするスタイルに調整しています。背景作業の時点ですでに仕上げのセル素材が上がっていたので、背景の上にセルの素材を乗せてディテールのバランスをみながら作業を進めました。これらの背景作業は全てPhotoshopで行なっています。

また実験的な取り組みとして、画像生成AIのMidjourneyを背景に使えないかどうか試してみました。結果として、複数枚の画像生成ではルックや情報量のコントロールが難しく、かえって調整に時間がかかってしまったので、本番素材での出番はほとんどありませんでした。資料収集やアイデア出しの段階では役に立ったので、AIの活用方法は今後も模索していきたいと思います。

コンポ・撮影の負担軽減の工夫

コンポ・撮影は当初から負担を軽減する想定だったので、素材をまとめて全体の雰囲気をつくることだけに意識を向けました。撮影はAfter Effects(以下、AE)、編集はPremiere Proで行なっています。

当初、線のスムージングのみをAEで行い、画づくりはDaVinci Resolveでやりたかったのですが、DaVinciの不具合でレンダリングができなくなるトラブルが土壇場で発生したため、AEで撮影作業の大半を行うことにしました。

撮影の負担を少なくするために、2D/3Dどちらも素材自体でなるべく調整を行い、撮影での調整が少なくなるように工夫しました。例えば3Dカメラに合わせたBGの密着マルチなどは、通常は撮影のキーフレーム操作で行いますが、今回はなるべく3D空間にテクスチャとして直接入れ込んでいます。

フレアや塵の素材なども、撮影で足さずにBGの作業で作成しておいたものをAEに配置しています。こうすることで知見の少ないコンポ・撮影の工程を軽減しつつ、その分を得意な2D・3Dの作業で吸収できたので、全体としてのカロリーバランスがとれたのではないかと感じています。

個別のカット制作事例

冒頭の6人のキャラクターを回り込みで映したカットの制作では、まず3Dのレイアウトに合わせて作画を行い、その後カメラワークに合わせて背景動画を3Dで後から制作しました。背景は少しぼかしが入る想定だったので、遠景は全てBook素材で作成してモデルの作業工数を軽減しています。

フレームの内側に対してディテールをつくり込む2D的な手法は、絵を描くのと同じ感覚で3Dがつくれるので、絵が描ける人には親しみやすいつくり方だと思います。

少人数体制の利点

今回の制作を通して、少人数チームの強みはやはり制作方法の柔軟さだと実感しました。大人数の体制になると、事故を避けるために複雑で厳密なフローが敷かれますが、大規模なものがつくれる反面、作品の全体像がつかみにくかったり、連携がとりづらかったりという印象があります。もちろん大規模な作品をつくるには大きいチームになるのは仕方ないですが、ツールの進歩によって以前よりも少ない人数で作品をつくる機会が増えてきたように思います。個人的にも、少人数で効率的なつくり方ができればもっと面白いことができるかもしれないという期待があります。

一方で小規模なチームの課題としては、ひとりひとりのアーティストに頼る部分が多くなるため、やや体制が不安定になることが挙げられます。各個人それぞれがもっている技術・知見が多くなるので、中核メンバーがひとり欠けてしまうだけで、大きな問題が起きる可能性があります。

大人数でのマニュアル化された工業製品的なつくり方と、少人数の工房のようなつくり方、その両方を上手いバランスで混ぜ合わせることができるとベストかもしれません。

月刊CGWORLD + digital video vol.295(2023年3月号)

特集:アニメCGの現場 SPECIAL

定価:1,540円(税込)

判型:A4ワイド

総ページ数:112

発売日:2023年2月10日

TEXT _高原さと

EDIT_藤井紀明 / Noriaki Fujii(CGWORLD)、山田桃子 / Momoko Yamada