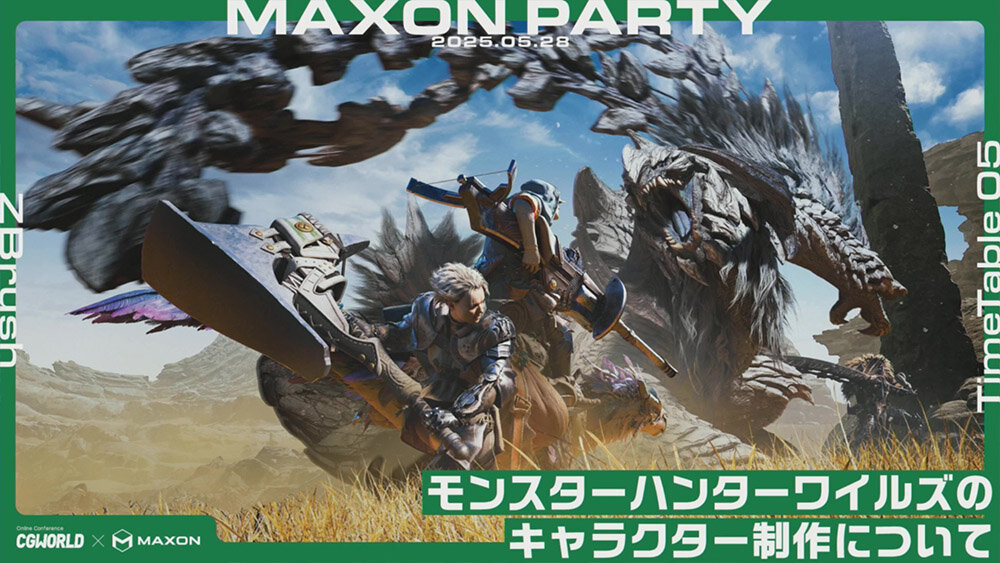

CGWORLD主催のオンラインイベント「MAXON PARTY ’25春」が、2025年5月28日(水)に開催された。Cinema 4DやRedshiftをはじめとするMAXON製品の最新活用事例が紹介され、各分野のプロフェッショナルが制作ノウハウを共有した。

本記事ではその中から、ZBrushの活用を軸に、株式会社カプコンの『モンスターハンターワイルズ』におけるキャラクター制作事例を紹介したセッションの模様をレポートする。

イベント概要

MAXON PARTY ’25春

開催日時:2025年5月28日(水)14:00〜21:00

参加費:無料

開催場所:オンライン

cgworld.jp/special/maxon-party/vol1

<1>リオレウスの目から始まった『モンスターハンターワイルズ』

本セッションには、株式会社カプコンからテクニカルアーティストの高木康行氏、キャラクターアーティストの岡村貴正氏、尾﨑健太郎氏が登壇。2025年2月に発売された『モンスターハンターワイルズ』におけるキャラクター制作のプロセスを詳しく解説した。

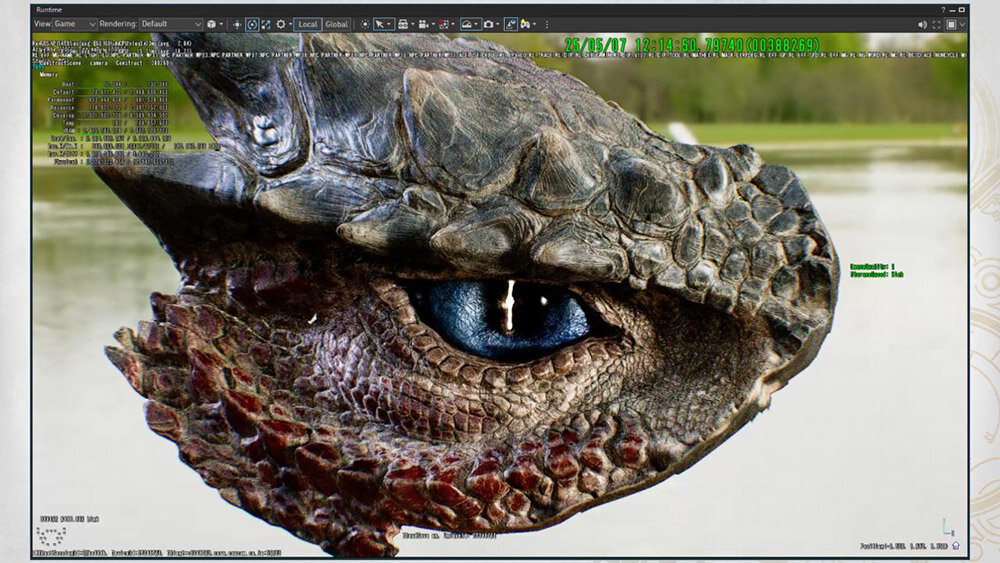

『モンスターハンターワイルズ』は、シリーズ初となるPlayStation 5およびXbox Series X/S向けタイトルだ。前作『モンスターハンターワールド:アイスボーン』からハードの世代がひとつ進んだことで、次世代機の性能にふさわしいグラフィック表現の模索から企画がスタートした。

開発初期には、当時最も高品質とされていた15周年ティザーアナウンス用ビジュアルのリオレウスの目元アップに着目。それをゲームエンジンに出力し、質感の再現を試みた。

検証では、『モンスターハンターワールド』のリオレウスの顔から目元のみを抽出し、ZBrushでディテールを強化。テクスチャの解像度はゲーム内では通常4Kが最大だったが、それでは表現しきれないことが判明し、目元に限っては8Kサイズまで用意した。

この検証から、グラフィック表現のクオリティはテクスチャの品質に大きく依存することが明らかになった。そこでカプコンでは、より高品質なテクスチャ素材を充実させるためのしくみを構築した。

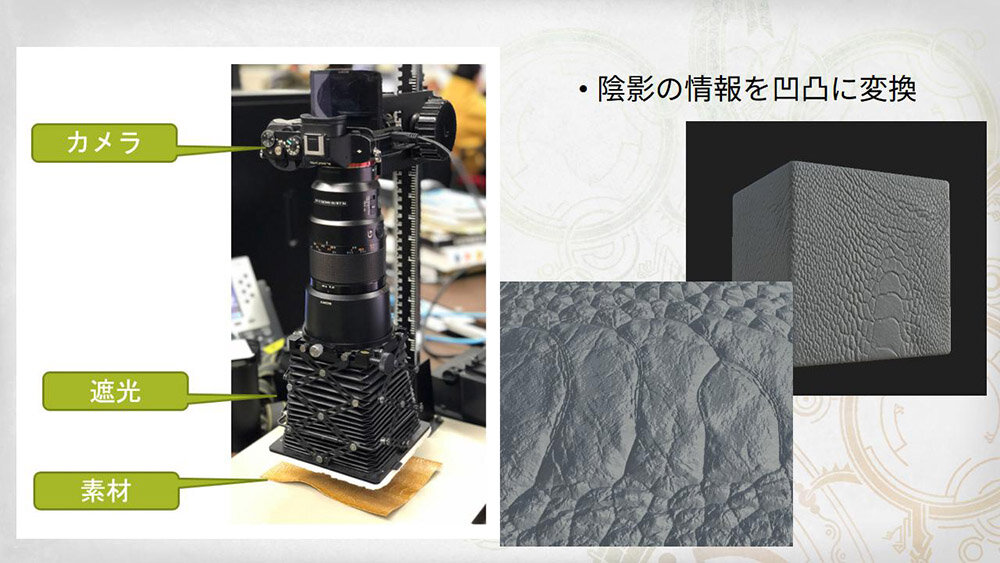

爬虫類や鳥類の皮をカメラで撮影し、ライトを上下左右の複数方向から当てることで異なる陰影情報を取得。これを立体情報に変換し、ZBrushで使用するアルファ素材、Substance 3D Painterで貼り込むテクスチャ素材、ゲームエンジンで用いるディテール素材などを充実させていった。

こうした素材は、革素材を取り扱う店舗で購入したものに加え、ディレクターの徳田優也氏が飼育するトカゲの脱皮した皮をスキャンして収集。実写ベースの素材を何十枚も揃えることで、幅広いバリエーションに対応できる制作体制が整えられた。

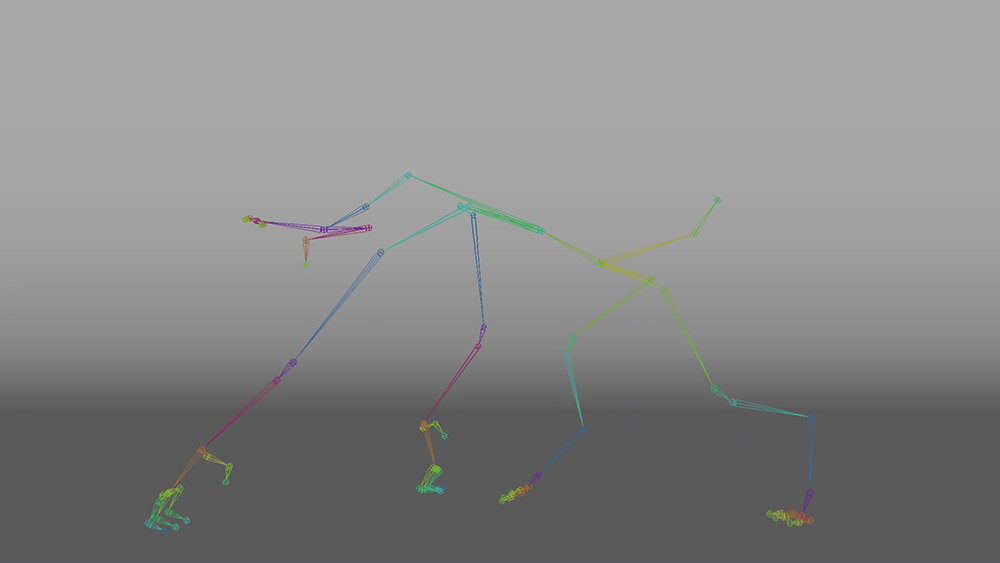

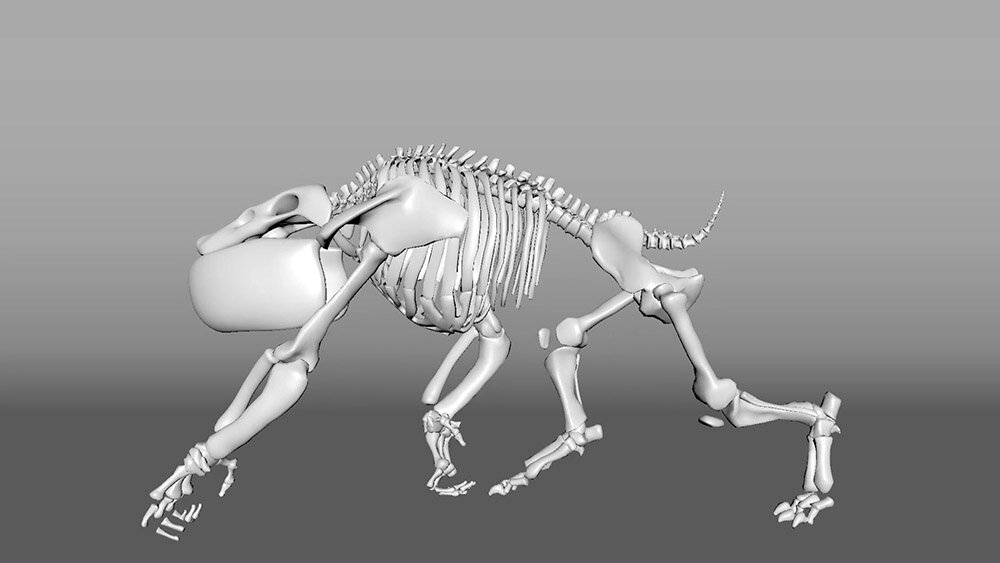

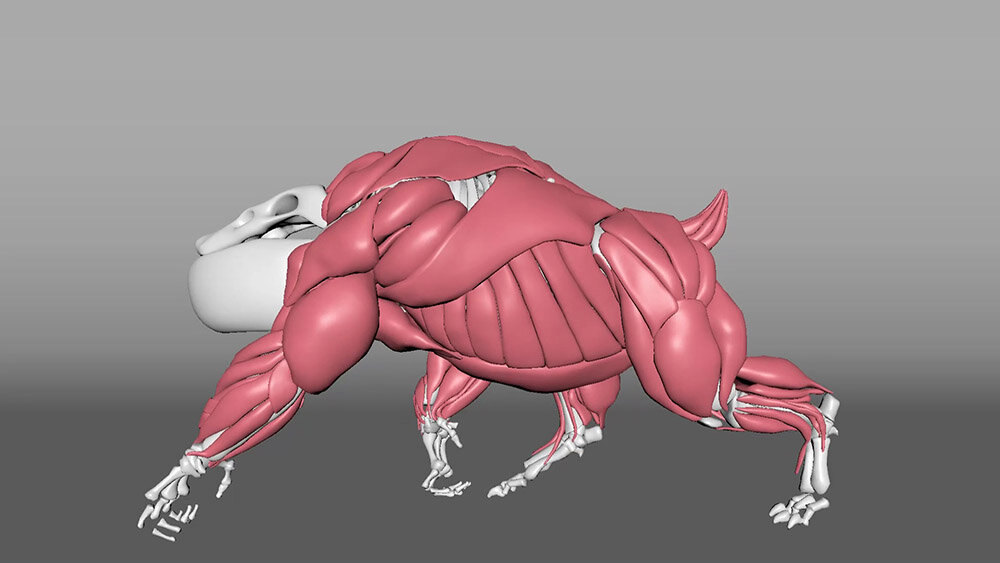

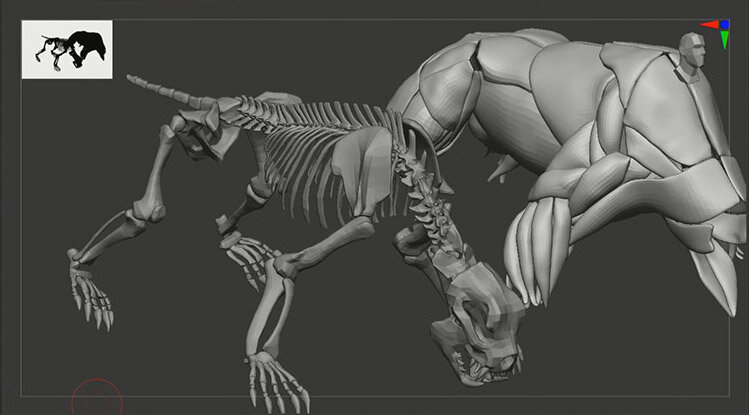

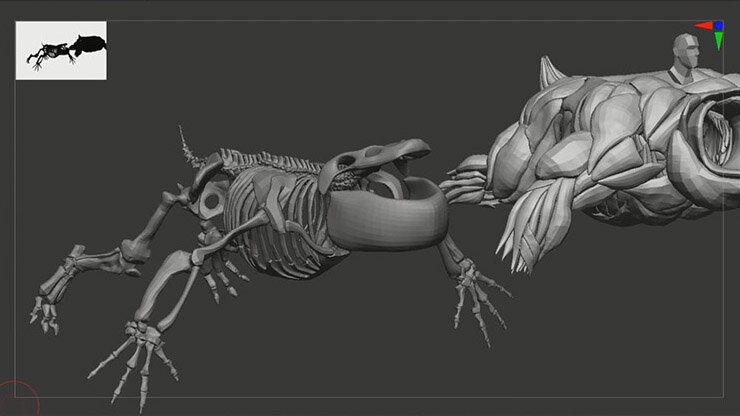

さらに、別の検証として筋肉シミュレーションにも取り組んだ。これは、骨・筋肉・皮膚といった各要素を個別に作成し、それぞれの物理的な挙動を再現することで、リアルな皮膚の動きをシミュレーションするというものだ。

ZBrushではこのうち、骨と筋肉のモデルを作成。ジョイントの動きに対して骨が連動し、さらに骨に付随する筋肉が動き、その上に脂肪や皮膚が乗るという一連の動きを再現した。

<2>チャタカブラを例にしたキャラクター制作工程

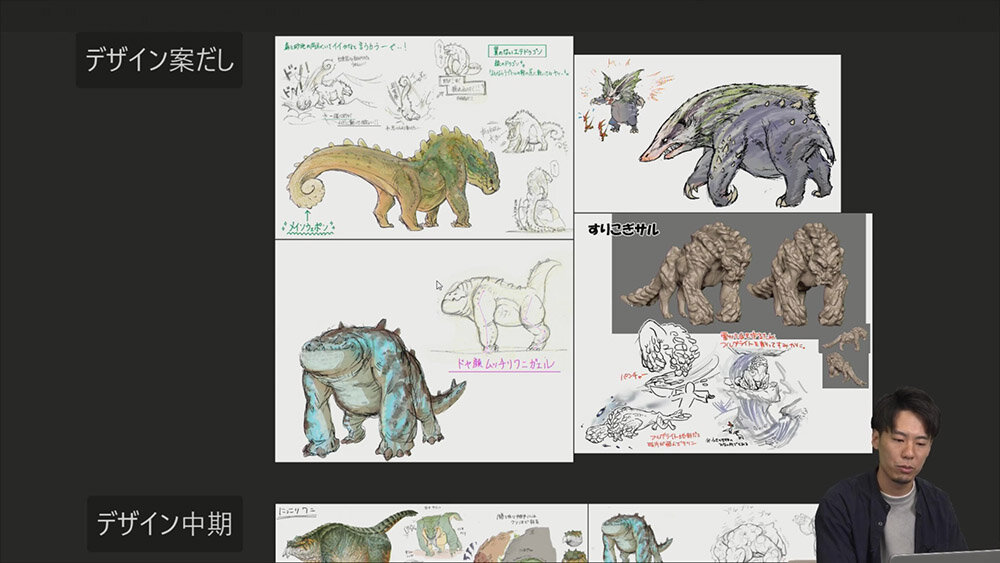

続いて、モンスター制作の工程へと話題が移った。モンスターのデザインは、「案出し → デザイン中期 → 本デザイン」という段階を経て、最終形に至る。

チャタカブラの場合、初期段階でチームから「骨格は猿骨にすること」、さらに「プレイヤーが最初に戦う大型モンスターであるため、操作を学ぶ“先生役”となる存在にすること」という2つのオーダーが提示された。これをもとに、複数のデザイナーがアイデアを出し合った。

「デザイン案出し」では、多彩なバリエーションを出すことが重視され、自由度の高いアイデアが数多く提案された。大量の案の中から、優れた要素を組み合わせて方向性を絞り込んでいき、最終的には画像左下にある「ドヤ顔ムッチリワニガエル」の案を採用。序盤に登場するモンスターらしい、どこか憎めないビジュアルと、四角形に近いシンプルなシルエットが決め手となった。

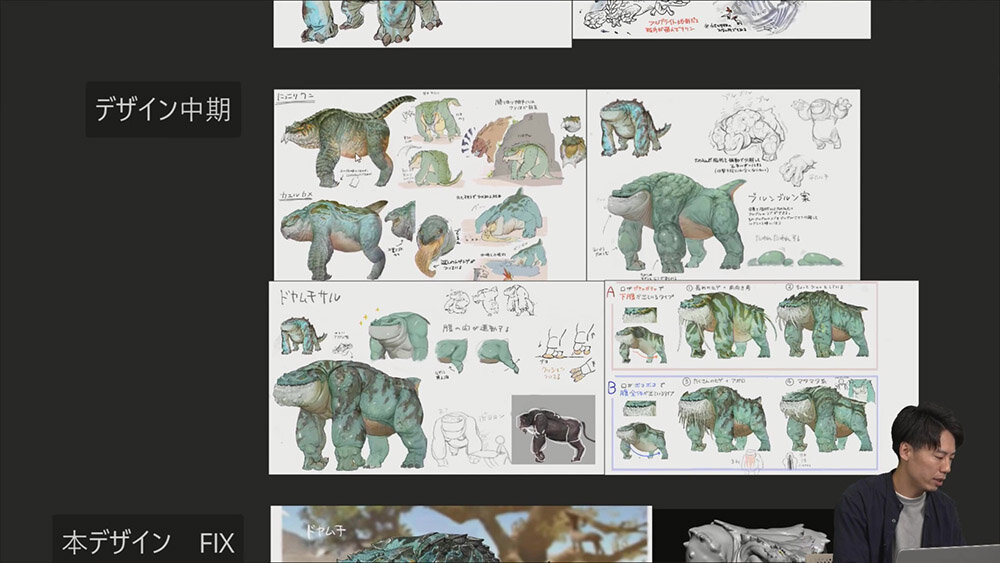

「デザイン中期」では、選ばれた案を基にシルエットやディテール、生態設定などを具体化していく。ビジュアルは、締まった筋肉の上に脂肪が乗った力士体型に決定。背中にはトカゲなどに見られる突起「クレスト」を追加する一方で、途中から出てきた「顎に髭を生やす」というアイデアは見送られた。

岡村氏は「情報を足すだけでなく、引くことも大切なんです」と、デザインのコツを語った。

「本デザイン」ではディテールをさらに詰め込み、最終的に上記の姿でFIXとなった。シンプルながら親しみやすい、チュートリアルにふさわしいモンスターがこうして誕生した。

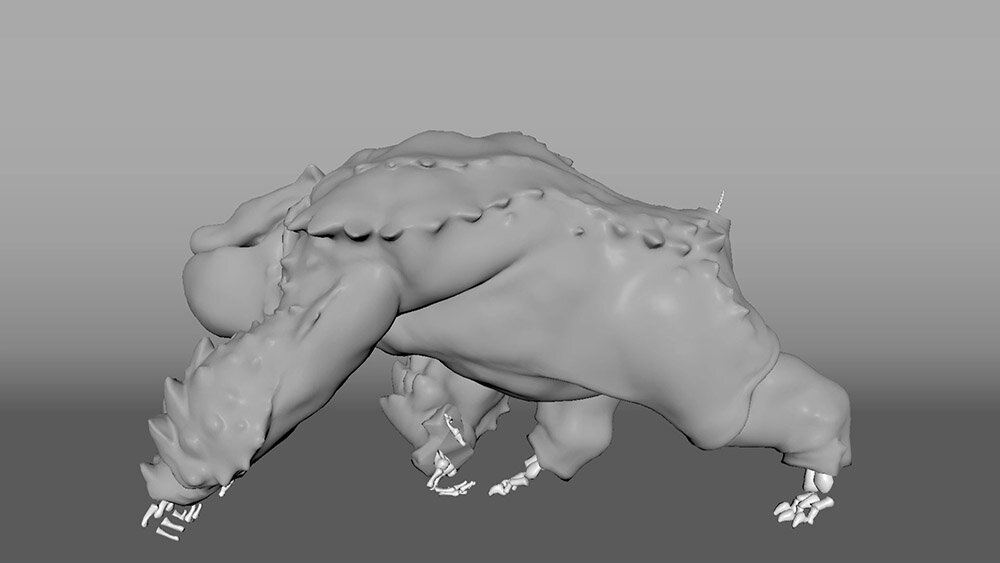

続いてチャタカブラのモデル制作について。岡村氏は「大きなトゲのないシンプルなモンスターのため、距離に応じて情報量をコントロールしました」とふり返った。

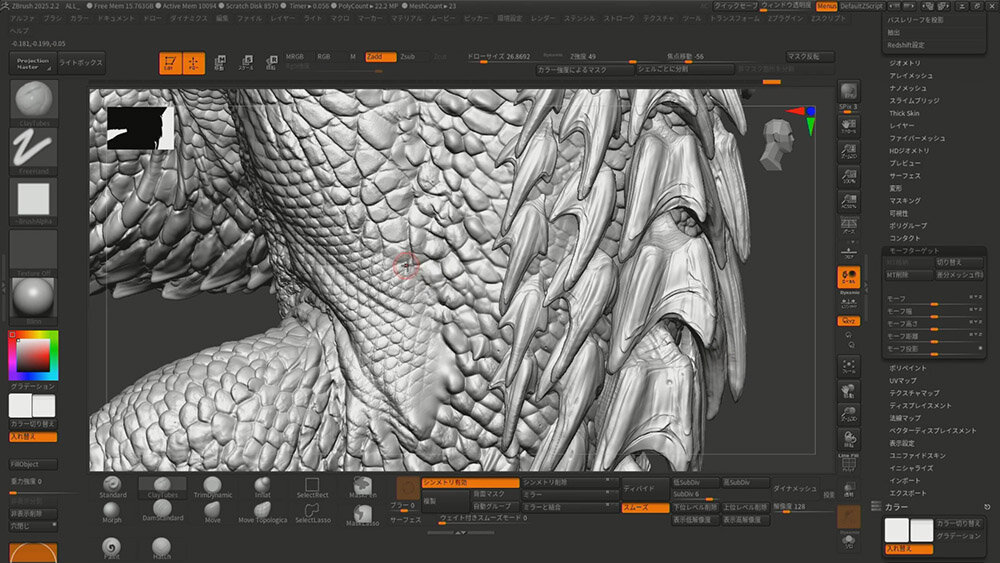

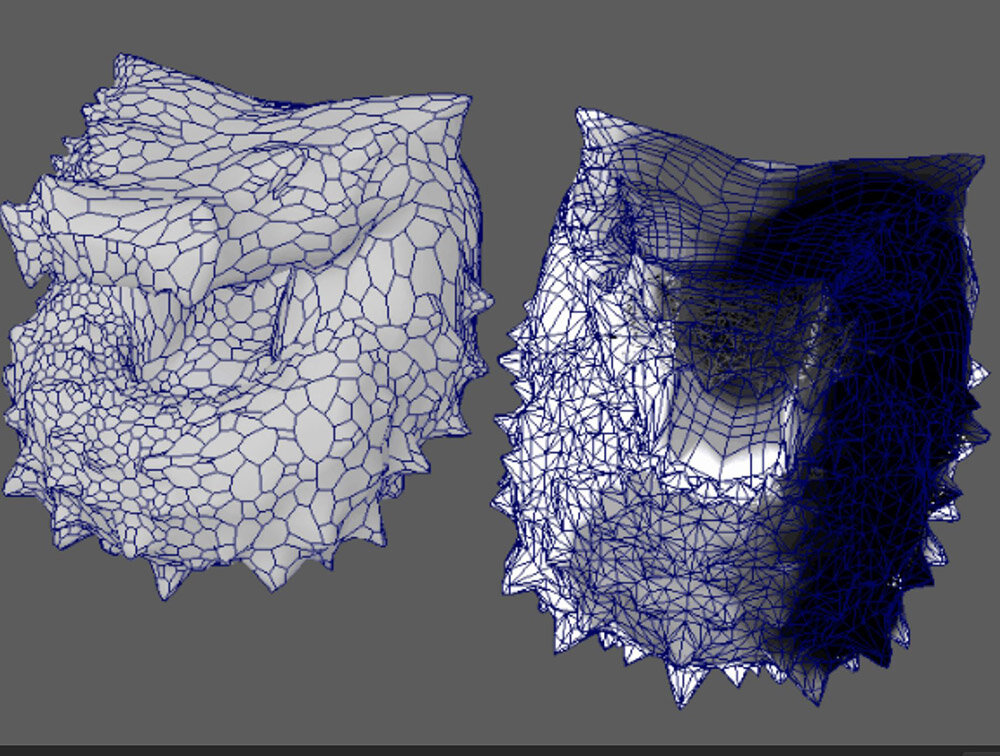

体表の鱗は、Houdiniで構築した自動鱗生成ツールによって一括配置された。このツールでは、頂点カラーの強弱や各種パラメータを調整することで、鱗の数や大きさを自在にコントロールできる。生成したメッシュはZBrushにインポートし、Project All機能を用いて必要な箇所にディテールを転写し、ハイメッシュ化を行なった。

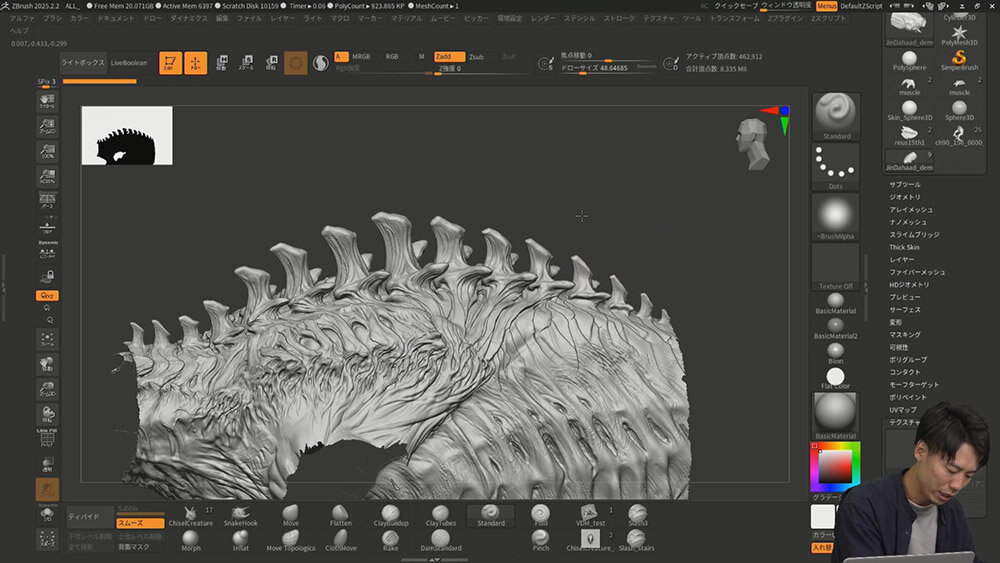

<3>ZBrushによるジン・ダハド&ププロポルの造形実演

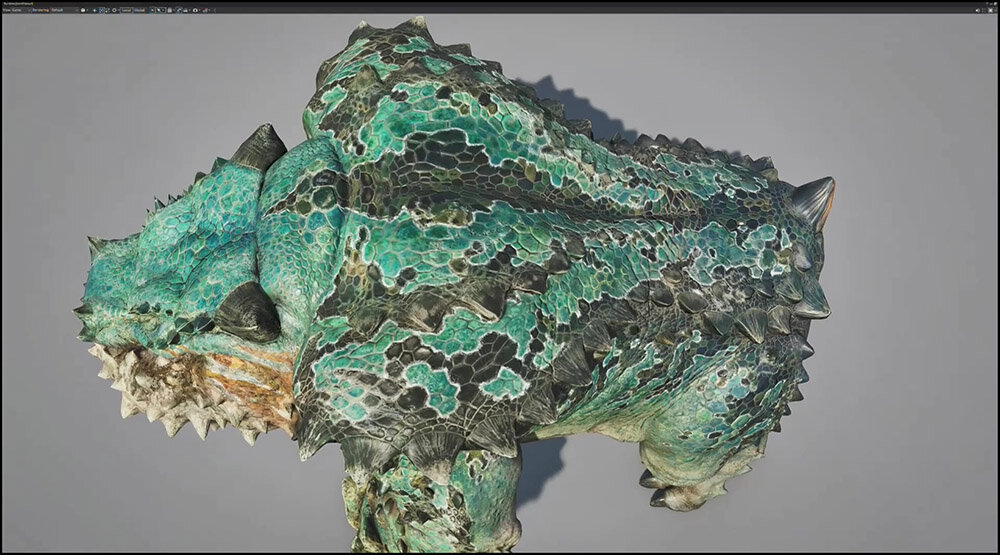

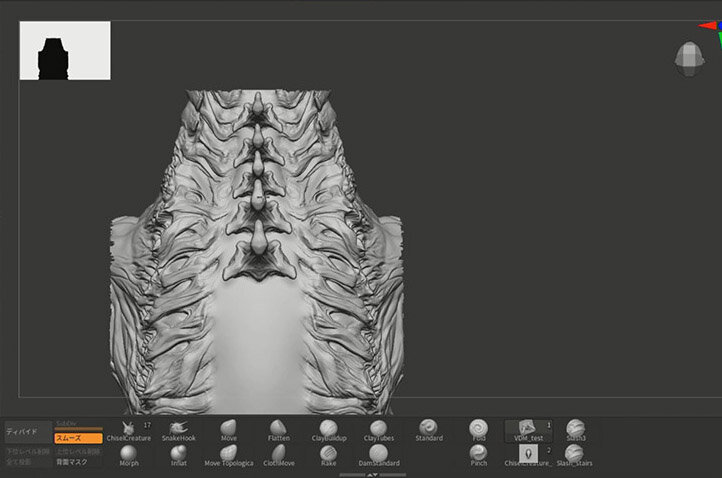

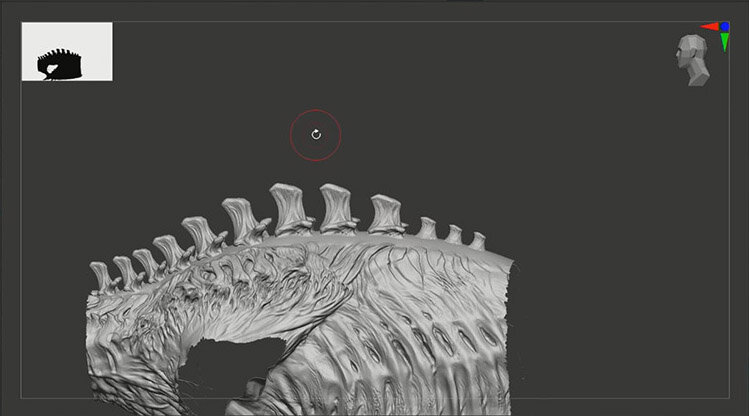

全長45mに及ぶ超大型モンスター、ジン・ダハドの制作では、背中に規則的に並ぶ甲殻の造形にVDM(Vector Displacement Meshes)ブラシを使用した。セッションでは、岡村氏がこの工程を実演してみせた。

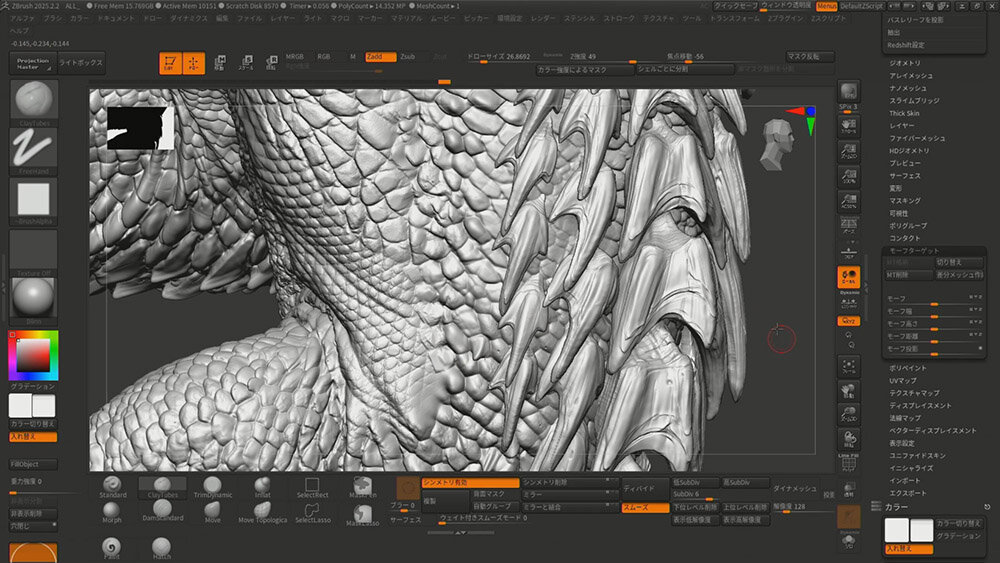

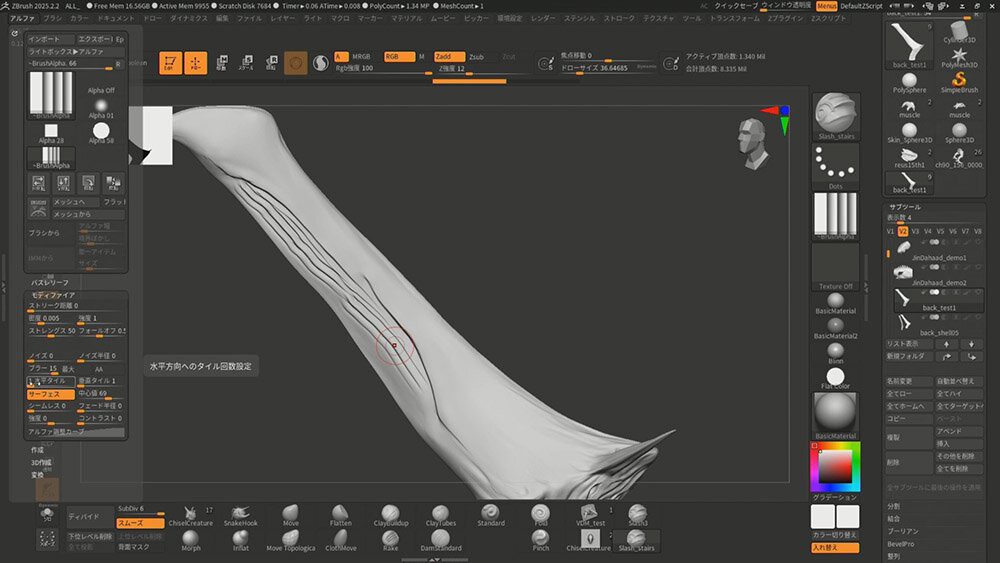

▲VDMブラシには、あらかじめ甲殻の形状を登録しており、任意の位置やサイズで自由に配置できる。ブラシの強度を調整しながら高さのバランスを変えることで、単調な印象を避ける工夫も施された。横からの視点でも確認しながら、自然な流れと立体感を生み出している

甲殻の配置自体はわずか1分ほどで完了したが、そのままでは単に並べただけのように見えてしまう。そこでMoveブラシなどを使い、甲殻ひとつひとつの形状を丁寧に調整。生き物としてのリアリティを感じさせる造形へと仕上げていった。

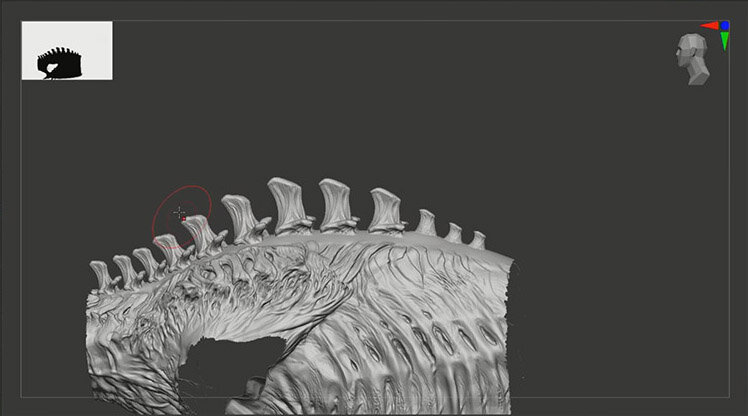

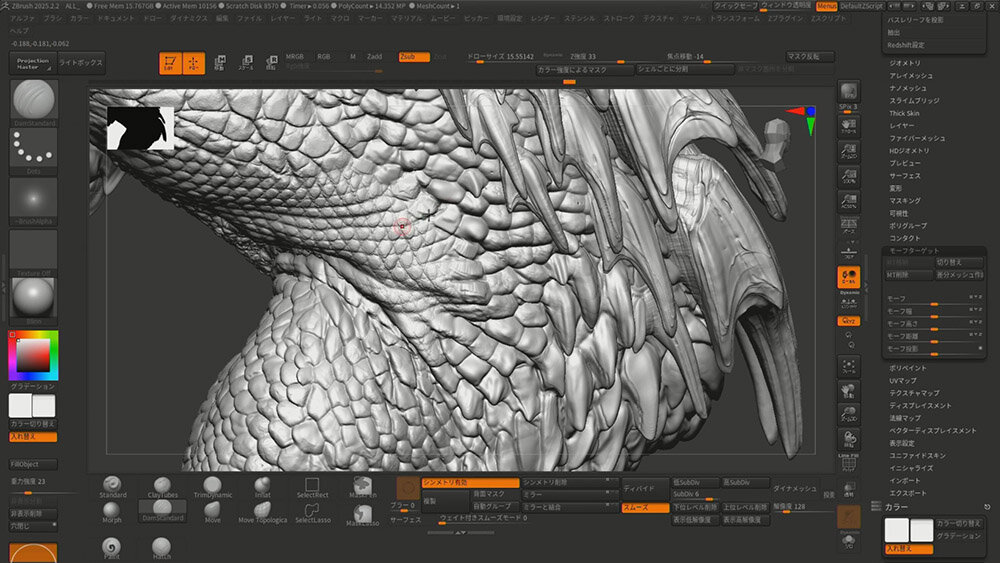

さらにジン・ダハドの甲殻には、積層状の段差表現も求められた。その彫り込みに使用されたのが、Slash2ブラシである。高木氏があらかじめアルファのモディファイア設定でMid Valueを高めに調整したブラシを作成し、それをチーム内で共有して活用した。

-

▲ジン・ダハドの甲殻のスカルプトモデル。細かなディテールが入っている -

▲Slash2ブラシの実演。カーソルで線を引くだけで積層状のディテールを彫ることができる。複数のラインを同時に彫るためのアルファも用意されており、モディファイアの水平タイル数を調整することで、より細かな溝の表現にも対応可能

▲単調な仕上がりにならないよう、いったん形状の一部をモーフブラシで戻した上で、さらに彫り込みを加えていく

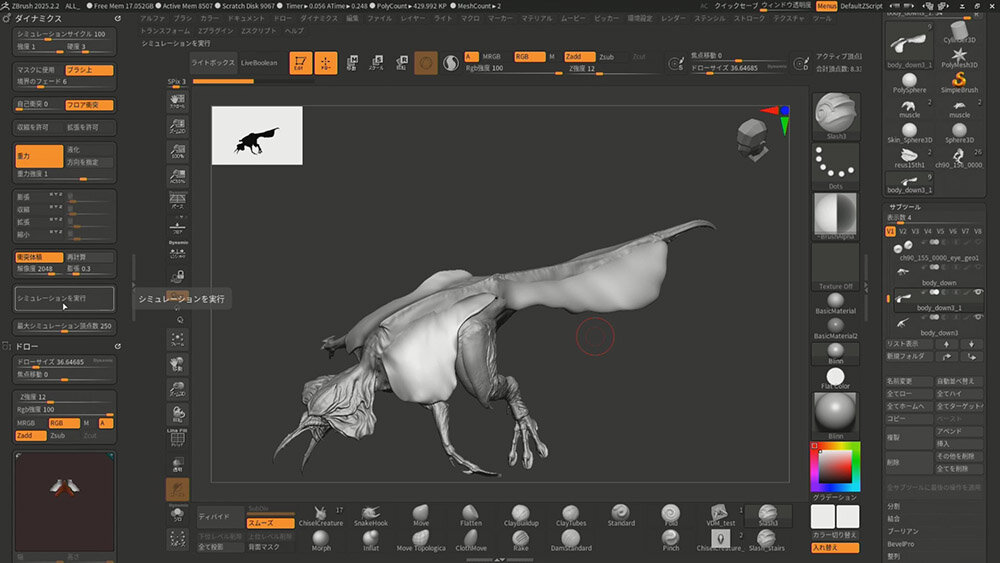

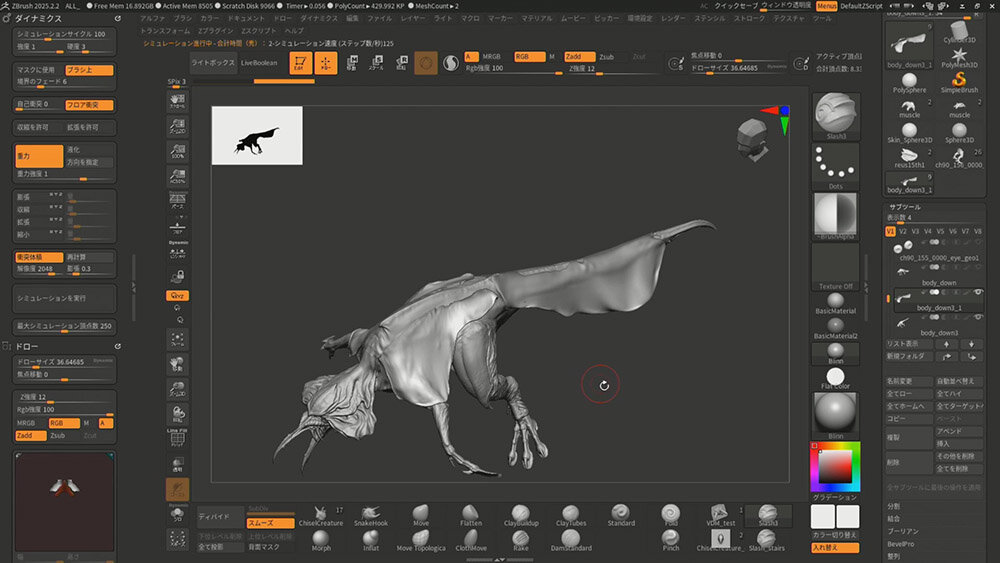

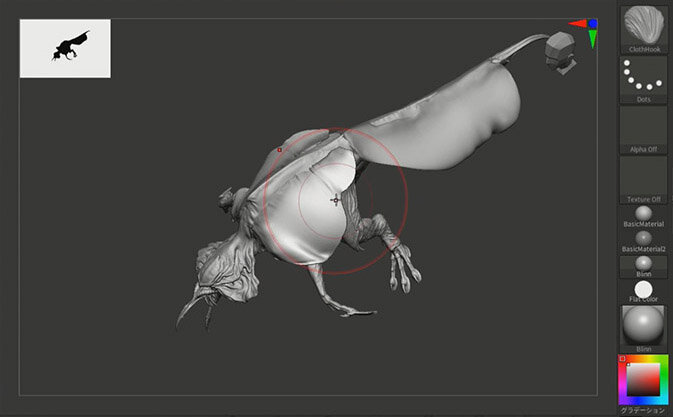

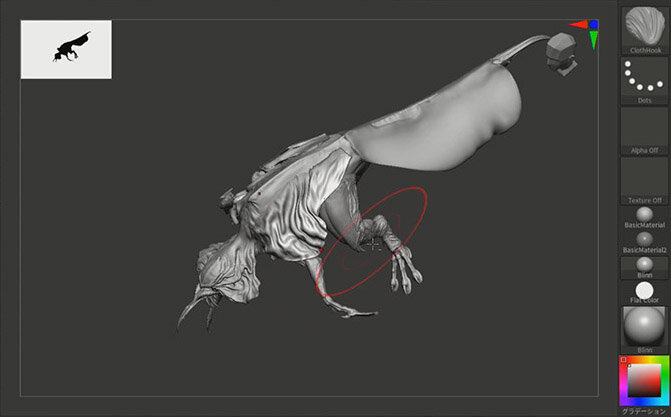

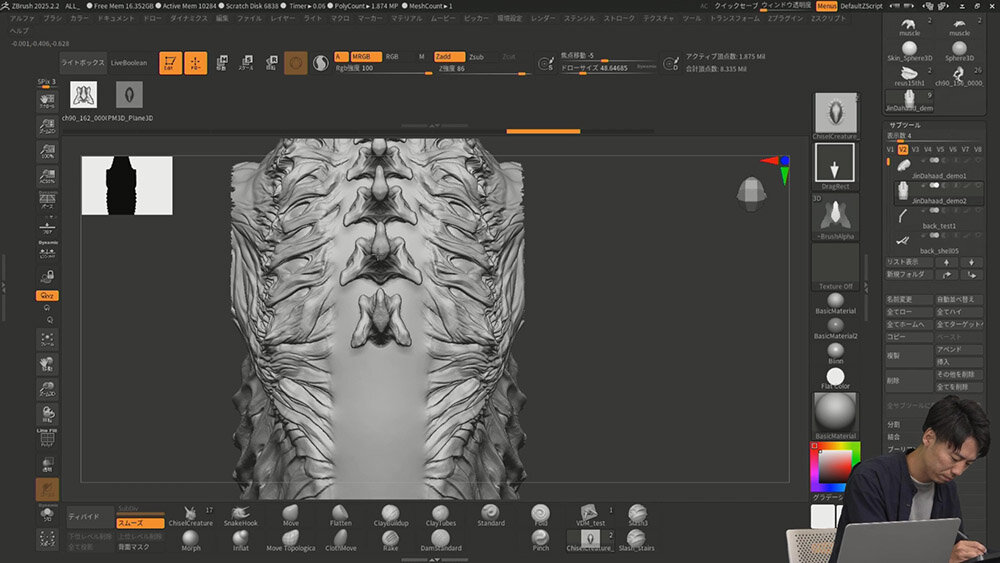

続いて紹介されたププロポルは、皮膚が膨らんだり縮んだりする独特の動きを特徴とするモンスターだ。本作では、ZBrushのDynamics Simulationを活用してリファレンスモデルを作成し、本制作に先立って動きやフォルムのイメージを具体化するための参考資料とした。

▲ププロポルの皮膚のモデル(左)とマスク(右)。黒い部分はマスクで、皮膚が縮んでほしくない箇所にかけている

▲本体と皮膚のモデルを重ねた状態(左)と、Dynamics Simulationで皮膚を垂らした状態(右)。ダイナミクスのパラメータとして、硬度、重力速度、膨張などを調整しながら、シミュレーションを実行する

▲Cloth Hookブラシを使用することで、皮膚を任意の方向に伸縮させることが可能。あくまでモンスターの雰囲気を掴むためのリファレンス用モデルではあるが、ZBrush内でリアルタイムに動きを検証できる点は非常に有用だったという

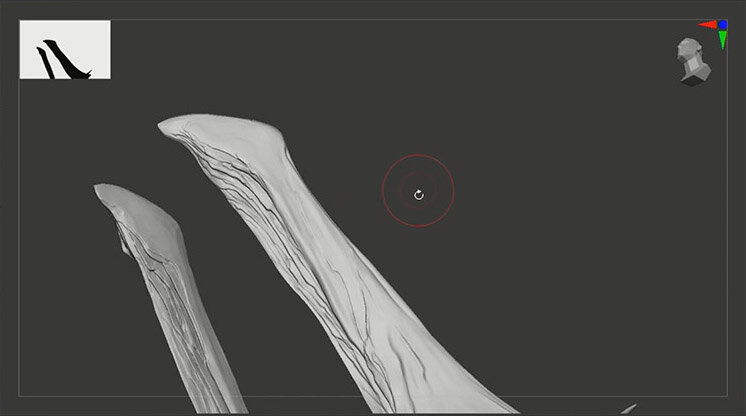

<4>リオレウスとの差別化を意識したレ・ダウ

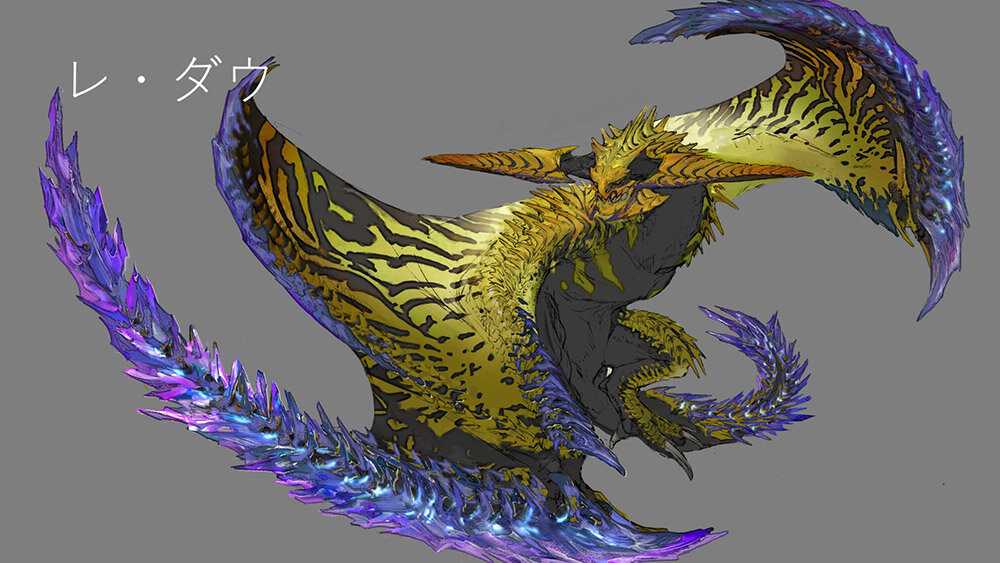

セッションの後半では、尾﨑氏がレ・ダウのメイキングについて解説した。飛竜種のモンスターが数多く登場する『モンスターハンター』シリーズにおいて、レ・ダウは象徴的存在であるリオレウスとの差別化を意識してデザインされたという。

例えば翼の表現では、リオレウスが力強く羽ばたくのに対し、レ・ダウはグライダーのように滑空する設定とし、“細マッチョ”の体型をイメージ。腕を振り上げて叩きつける攻撃モーションに合わせて三角筋を発達させ、さらに砂漠という過酷な環境に生息する背景から、減量後のボクサーのような無駄のない引き締まった体格に仕上げられた。全ての要素が、理にかなった造形として構築されている。

こうしたキャラクター性は、ディテール表現にも反映されている。

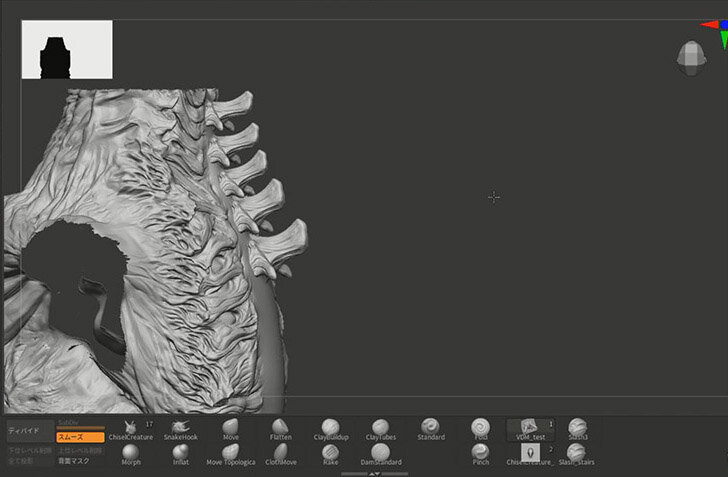

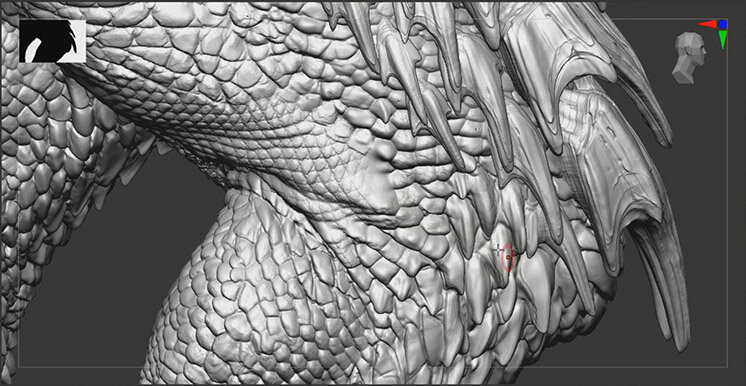

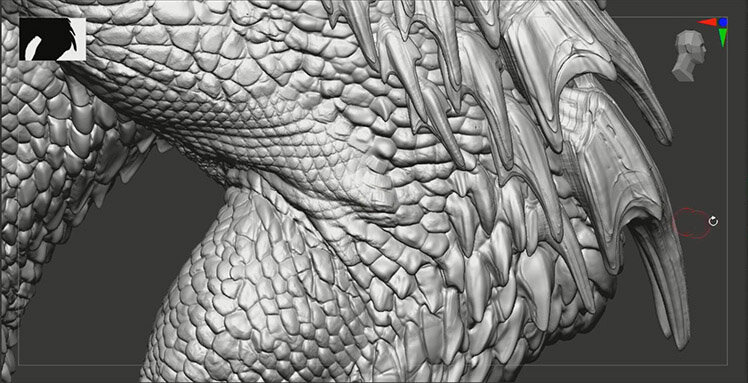

例えば翼には「海洋生物のヒレのように、肉厚で弾力のある質感にしてほしい」というデザイナーからの要望があり、レザーショップで購入したエイの皮を撮影し、テクスチャ素材として活用した。また、足の各部に使用する皮膚のテクスチャも、役割に応じて複数の素材を使い分けている。ここからは、尾﨑氏による実演の様子を紹介していく。

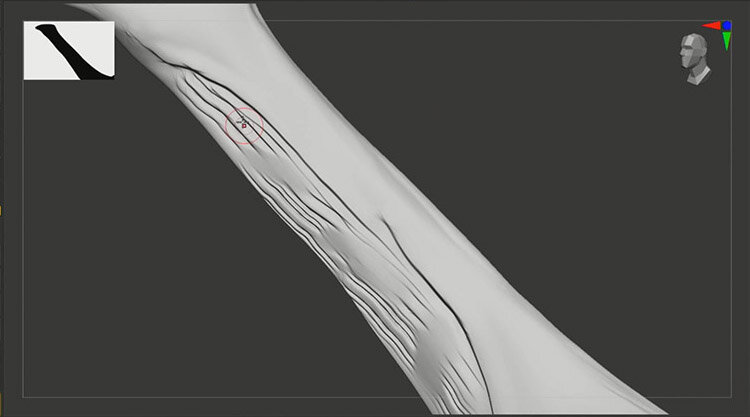

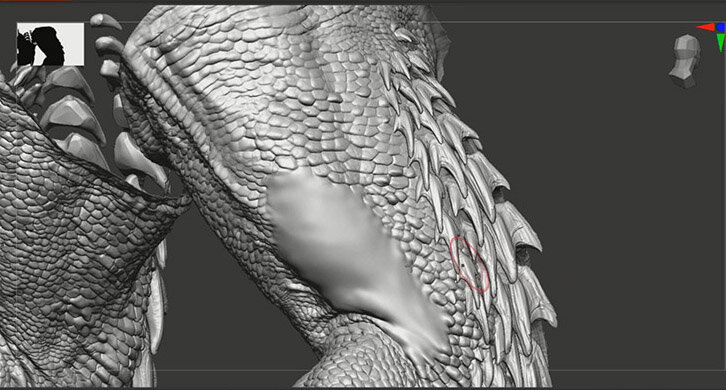

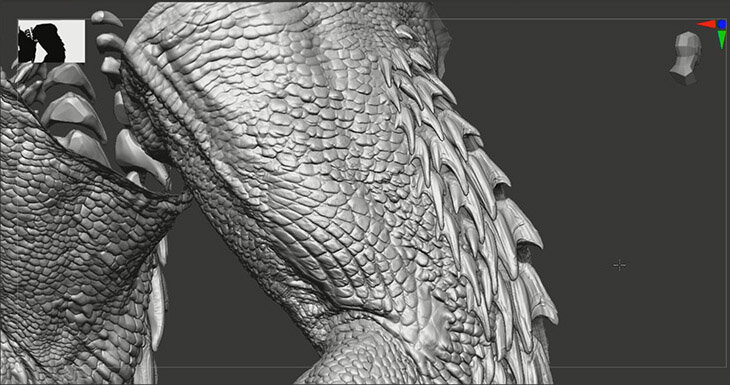

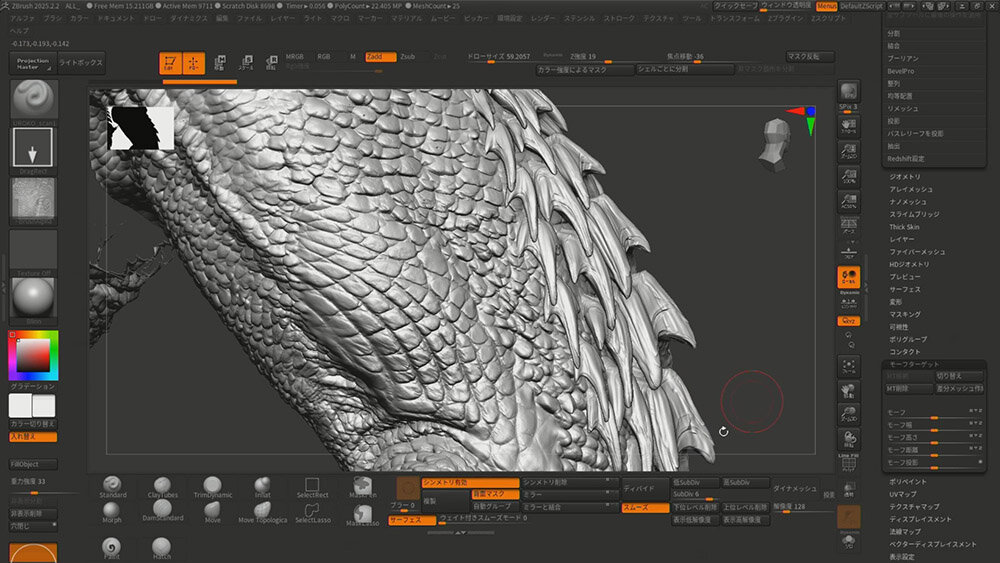

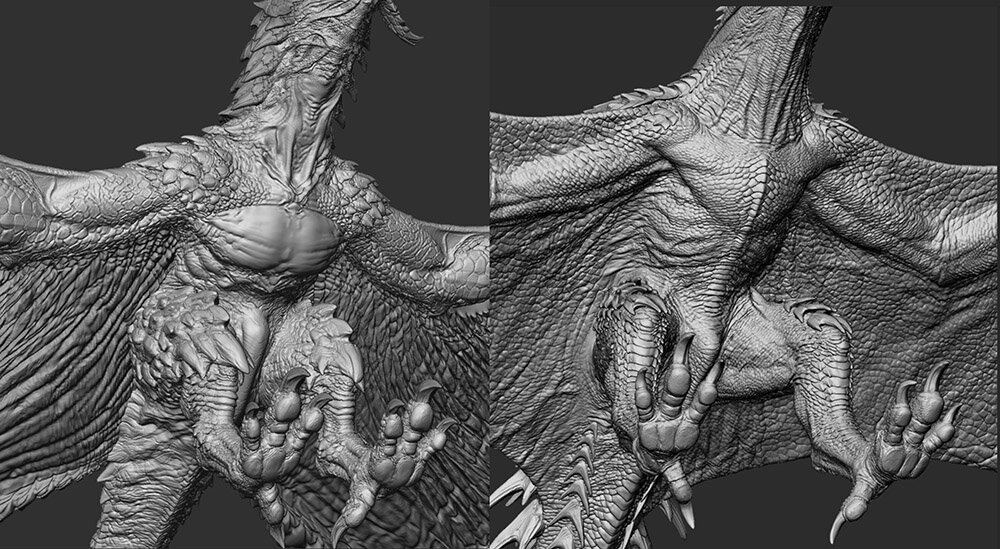

▲レ・ダウの足のスカルプトモデル。講演では、ディテールを一部削った状態から最終的な仕上げに至るまでの工程を実演。太ももの側面には、防御力の高そうな大きめの鱗をもつワニの皮のアルファを使用し、周囲のディテールに自然に馴染むように配置していった

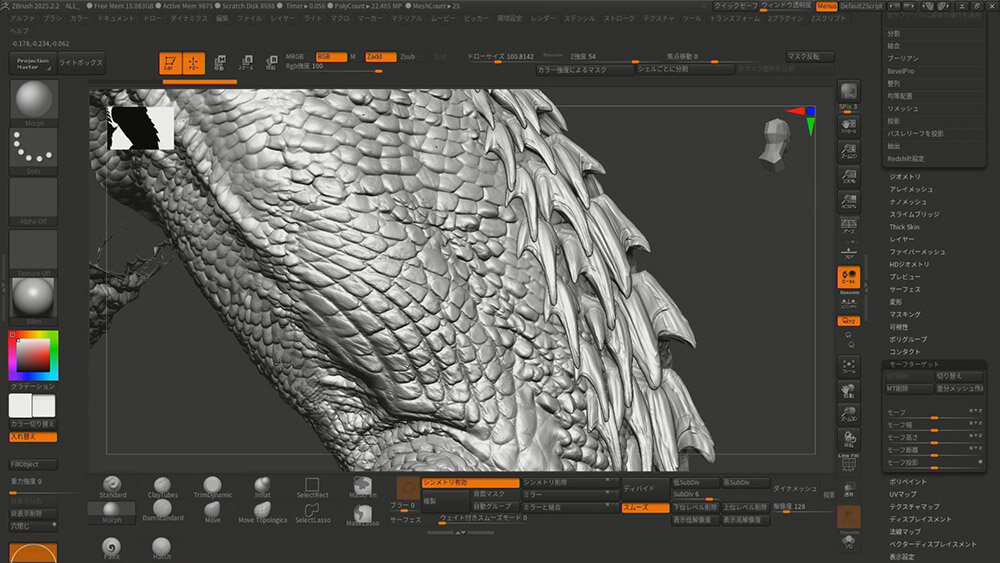

▲不要な部分はモーフブラシで削除。ブラシにはBackface Maskを設定し、裏側に施したディテールが潰れないよう配慮している。なお、先にマスクをかけない理由について尾﨑氏は、「実際の作業では、まだ何も貼っていない状態から始めるのが一般的で、まずモーフで残したい筋肉の立体をとっておき、その上にアルファをランダムに貼って“あたり”をつけ、そこから自然な流れを探っていく」と説明した

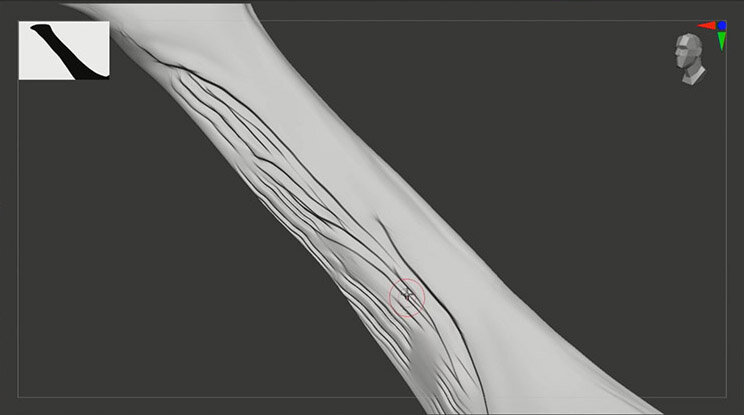

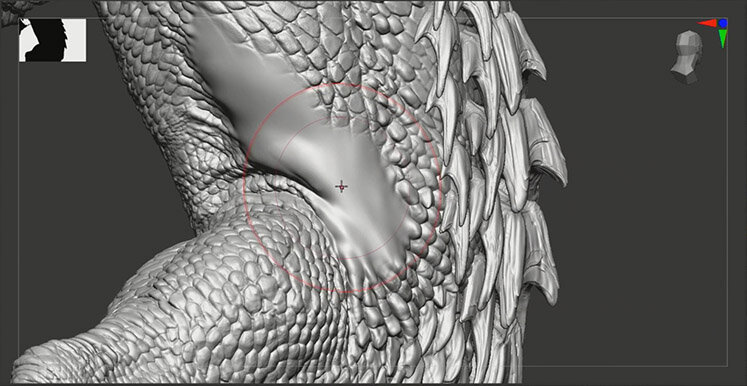

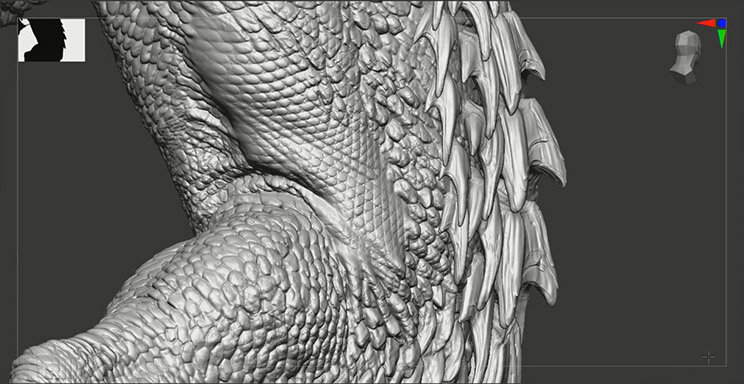

▲柔軟な可動が求められる膝裏の皮膚には、小さめの鱗を配置。ここではトカゲの皮をテクスチャ素材として使用している。ベースとなる立体のたるみに鱗の流れが自然に沿うよう、様々な視点から位置を確認しながら配置を調整。その後、不要な部分は先ほどと同様にモーフブラシで丁寧に削除していった

次に、皮膚同士のつながりをより自然に見せるための再調整が行われた。尾﨑氏がこの工程でよく使用するのがStandardブラシで、重力強度を強めに設定し、ドローサイズを調整しながら鱗の1枚1枚をなぞっていく。こうすることで、周囲の皮膚との馴染みを丁寧に整えていくのだ。

▲サイズの異なる鱗の境目は特に目立ちやすいため、Clay Tubesブラシでスカルプトし、自然な繋がりを形成した

▲膝の骨を起点に、鱗が扇状に広がるよう配置することで、動きを感じさせるデザインに仕上げている

そのほかの実演では、Nudgeブラシを使って全体のシルエットに影響を与えず鱗の流れだけを微調整したり、Inflateブラシで皮膚が張り出す部分を軽くなぞり鱗の強弱に変化をつけたりと、細やかなテクニックが次々と披露された。部位ごとの役割や動きを想定しながら、素材とツールを適切に使い分けるためのコツが丁寧に解説された。

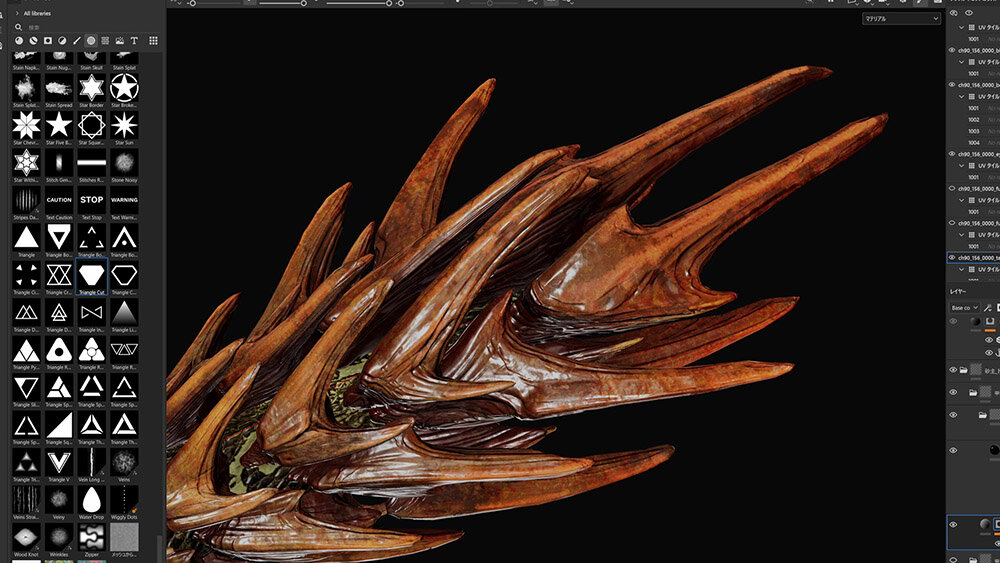

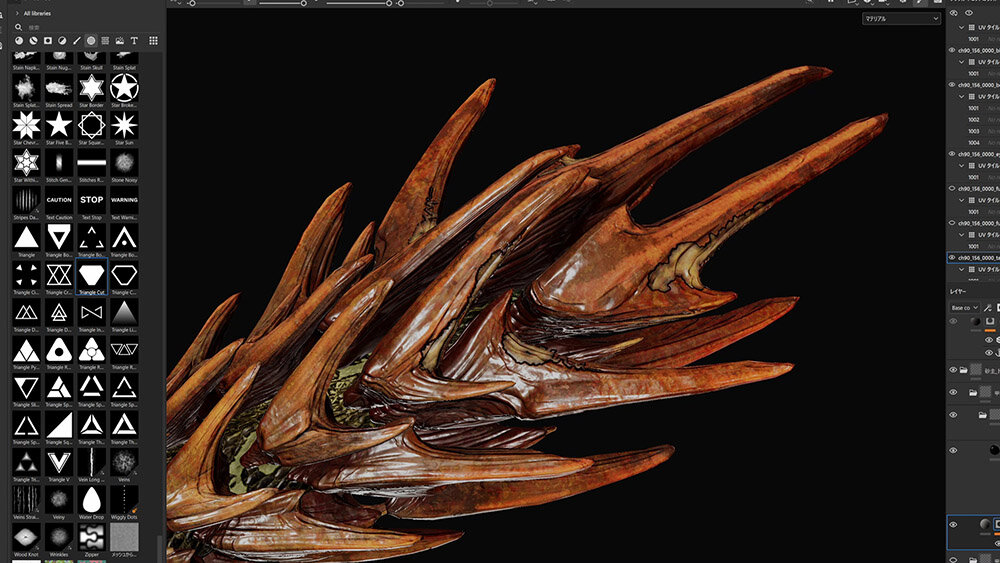

<5>ZBrushとSubstance 3D Painterの使い分け

講演の締めくくりとして、ZBrushとSubstance 3D Painterの使い分けについても紹介された。『モンスターハンターワイルズ』では、テクスチャ制作にSubstance 3D Painterを使用しているため、そのベースとなるZBrushでのスカルプトの質が、最終的なクオリティに大きく影響する。

しかし、スケジュールの制約もあり、鱗1枚1枚をZBrushで精密につくり込むのは現実的ではなかった。そこでレ・ダウの制作では、Substance 3D Painterのスマートマテリアルを活用。ハイメッシュから生成した曲線マップやアンビエントオクルージョンマップを用いて、溝やエッジの強調レイヤーを作成し、立体感をパラメータで効率的に調整できるよう工夫されていた。

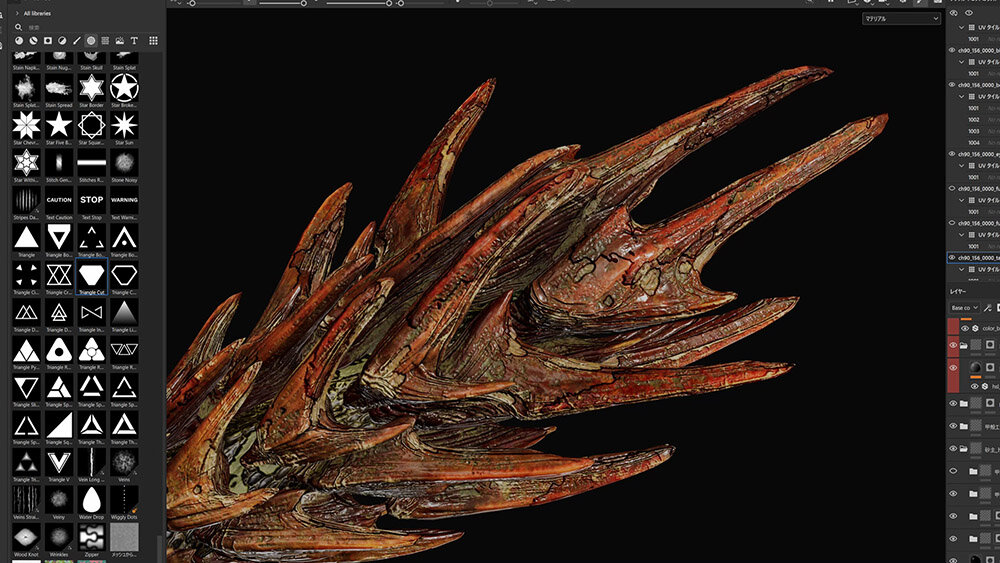

▲Substance 3D Painterでの作業風景。ハイメッシュをベイクして色を塗った状態で、ブラシで塗った部分には皮が剥がれて下層が露出したような表現が加えられている。ベイク時に潰れてしまう細かなディテールは、ペイントで直接描き込むことで補完し、クオリティと作業効率の両立を図った

レ・ダウのような大型モンスターでは、体の各部位に複数のマテリアルが使われている。しかし、今回のように質感表現をスマートマテリアルとして一元化しておけば、マテリアルをまたいでも塗り分けだけで統一感のある仕上がりを再現でき、作業の効率化にもつながる。

尾﨑氏はまとめとして、「Substance 3D Painterでの作業は、ZBrushで作成するハイメッシュのクオリティに大きく影響されます。そのため、スカルプトを始める段階から完成までのフローをどれだけ明確にイメージできるかが重要だと実感しました」と語った。

<6>質疑応答

質疑応答では、視聴者からコメント欄に寄せられた質問に登壇者が答えていった。

「モンスターはイメージを基に、骨から筋肉へと順番に3D化していくのですか?」という質問には、「むしろ逆です」と回答。完成したスカルプトに説得力をもたせるために、後から骨や筋肉の構造を考えていくことが多いという。そのため、どのような動きや印象を与えたいかといった“最初のコンセプト”こそが、骨格設計の出発点になると説明された。

「モンスターの案出しには、何人くらいのスタッフが関わっているのか?」という問いに対しては、「モンスターによっては10人以上が参加することもある」とのこと。モデラーやデザイナーだけでなく、様々な職種がアイデア出しに関わることもあり、多様な視点を採り入れたチーム体制が印象づけられた。

また、「キャラクターの設定をつくり込むと、愛着が湧いてボツにしづらくなるのでは?」という、クリエイターならではの悩みに対しては、「客観的な視点を意識することが大切」とアドバイス。例えば『モンスターハンター』チームでは、デザイン班とアートディレクターが密に連携を取るほか、モンスターのデザインとモデリングを別の担当者に分けるなど、他人の視点が自然に作品へ反映される体制を敷いているという。

残念ながら時間の関係で全ての質問には答えられなかったが、尾﨑氏は最後に「皆さんからいただいたご質問で、いろいろとふり返る良いきっかけになりました。これからも引き続き、良いゲームをつくってお届けできるように精進していきます」と感謝の言葉を述べ、1時間超にわたるセッションを締めくくった。

TEXT_高橋克則 / Katsunori Takahashi

EDIT_小村仁美 / Hitomi Komura(CGWORLD)