『ソニック・ザ・ムービー』シリーズ3作目の『ソニック×シャドウ TOKYO MISSION』でマーザ・アニメーションプラネット(以下、マーザ)はエンドクレジット中に挿入される「森の死闘」を担当。USD(Universal Scene Description)を中核に据えた新パイプラインを本格導入し、短期決戦に挑んだ。本記事では全3回構成でその舞台裏に迫る。第2回では、映画演出と「可愛さ」の両立に挑んだキャラクター表現や、複雑なファーと背景のレンダリング対応などについて紹介する。

関連記事

今後のシリーズの方向性にも関わる、エミーの「可愛さ」を保つ調整

森永:キャラクターのリグはパラマウントから提供されたRed9をそのまま使い、演出上の要望やエラーがあれば修正しました。プロップのみ、マーザ側でmGearを使って設定しています。Red9の使用感は非常に良く、ソニックのリグは「相当コストをかけているな」と感じるほど高性能で、動かしても重くならないのが印象的でした。一方で、エミーのリグはソニック用のものが流用されていたらしく、特に目元の動きによって線が暴れる、シワが出るといった問題が頻発しました。

安部:そうした細部は、最終的にHoudini上でスカルプトして調整しています。滑らかな印象を保つため、顔の表面を"撫でる"ように微調整していましたね。

坂本:エミーの表情に関しては、ジェフ監督も相当なこだわりをみせており、数え切れないほどの調整を行なっています。監督は「タフで頼りがいのある印象をもたせたい」と思っていたようですが、セガは「本来の"可愛さ"を絶対に損ないたくない」と考えていたので、両者のバランスをどうとるかが大きな課題でした。

安部:両者の要望を満たすためには、リグの限界を超える必要があったので、スカルプトによる細かい対応が欠かせませんでした。

坂本:エミーの初期アセットは"可愛さ"が少し足りていない印象だったんです。それに対するペイントオーバーの修正指示を指針にして、アニメーションチームが調整を加えていきました。正直、力技で"可愛く"仕上げた部分もあります(笑)。でも最終的には、マーザが担当したからこそ、エミーの可愛さを保てたと思っています。もし他社が担当していたら、まったくちがう方向性のエミーになっていたかもしれません。今後のシリーズの方向性にも関わる重要な役割を担えたことは光栄でした。

塚本:今回、マーザでは一部のショット制作をオーストラリアの協力会社に外注しており、そのために「パラマウント→マーザ→協力会社」という三段階でのアセットの受け渡しが発生しました。私たちは中継地点として、受け取ったデータを解析し、協力会社でもそのまま扱えるように整備し直す必要があったんです。中でも特に厄介だったのが、メタルソニックのデータでした。ソニックやエミーはUSD形式で支給されたのに対し、メタルソニックだけはなぜかBlender形式で届いたんですよ。どうやらBlenderでレンダリングした画が、そのまま監督チェックにも使われていたみたいです。

鴻巣:結局、BlenderのデータをMaya形式に変換し、そこからUSDアセット化、マテリアル設定、パブリッシュという一連の再構築作業を社内で行いました。メタルソニックのデザインについても、ジェフ監督のアプルーブが完全に下りていたわけではなかったので、アートチームやモデリングチームが中心となって、やや"引き算"寄りの調整を行いました。

安部:ハリウッドのVFX制作も、正直、グダグダな部分はあるんです(笑)。それでも成立させてしまう一騎当千の人たちがいて、しかも潤沢な予算があるから、ブルドーザーみたいな力技でスクラップ&ビルドを何度でもくり返せてしまう。日本のように「そもそもお金がないから計画的にやるしかない」スタイルとは、文化のちがいも含めて、根本的に制作アプローチが異なると改めて感じました。

マーザ担当ショットの見どころ[1]:ソニックの背後にメタルソニックが出現

夜の森にいるソニックの背後に、1体のメタルソニックが静かにワープして現れるショット。観客には明確にメタルソニックの存在が伝わる一方で、背を向けているソニックは気づいていないようにも、気づいていながら平然を装っているようにも見える。そんな絶妙な演出バランスを成立させるため、背景の森や、メタルソニックの出現エフェクトの制作時には、非常に多くの試行錯誤が重ねられた。

自然物の配置に対しては、ジェフ監督から「この木が邪魔」、「この草はどけて」など細かい修正指示が入った。エフェクトはオーストラリアの協力会社が担当したが、マーザによる社内チェック段階で何度も調整がくり返され、最終的には一部をマーザ側で引き取るかたちで完成にいたった。短尺ながら、こだわりの詰まった一幕である。

レイアウト段階から工程を進めたショットを提出し、制作期間を圧縮

永田浩司氏:キャラクターやプロップの調整と新規制作はMayaで行いましたが、背景の森は少し特殊で、Megascansをベースに構成した巨大なHoudiniデータが支給されました。これは本作の冒頭に登場する森のデータで、岡崎さんがUSDのフローに乗せて整備してくれました。ただ、そのままでは重すぎてレイアウト作業に使えなかったので、一部のエリアをMayaに出力して調整し、またHoudiniに戻すというフローで、ソニックとメタルソニックが戦う広場のようなロケーションを構築しました。制作自体は大きなトラブルなく進められたのですが、やはりUSD周りのデータ運用には苦労しましたね。

ーーショット制作のフローも教えてください。

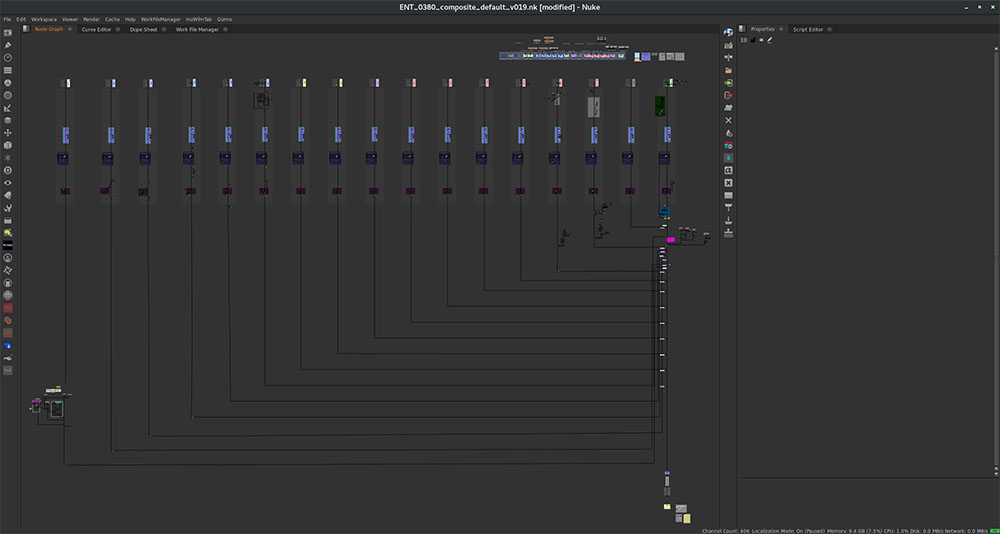

松田拓郎氏:レイアウトとアニメーションまではMayaで行い、それ以降はHoudiniを使いました。USDアセットをSolaris環境に配置し、そこでライティングや各種調整を加えていくというスタイルです。レンダリングはArnold、コンポジットはNukeを使いました。

柳澤:本作ではマーザが本格的な作業に入れたのが公開のわずか数ヶ月前というギリギリのタイミングだったので、通常の段取り通りに進めていては間に合わないと判断しました。そこで、無駄になる可能性も覚悟しながら、レイアウトチェックの段階からかなり工程を進めた状態のショットを提出するなど、制作期間を圧縮する工夫を随所で取り入れています。

坂本:それでも厳しい局面は多かったのですが、ゲドさんのチェックを突破する上で非常に助けになったのが、マーザ側のVFX SVであるデビッド・ネルソンさんの助言でした。デビッドさんはシリーズ1作目から関わっており、本作ではオーストラリアからマーザ側の制作統括のような立場で参加してくれました。

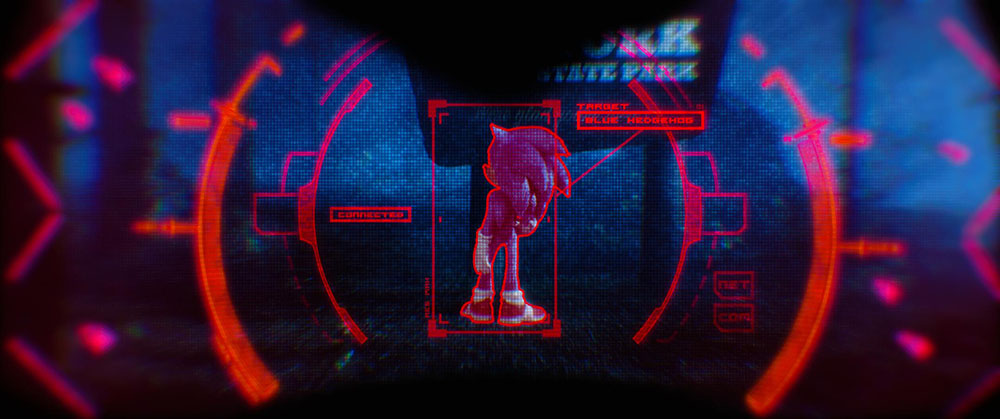

マーザ担当ショットの見どころ[2]:メタルソニックのPOVショット

メタルソニックの視点でソニックをねらうPOVショットは、ストーリーボードやプリビズに具体的な演出指示がなかったため、マーザ側が主体となって見せ方を模索。アートチームのライアン・ウィラー氏が中心となり、複数のレイアウトやUIデザインを提案し、現在のかたちに落ち着いた。

UIデザインは8案ほど制作され、その中でも「TARGET:BLUE HEDGEHOG」と書かれたターゲットUIがジェフ監督に大ウケして採用となった。「SONIC」ではなく、あえて「BLUE」という表示にした点がポイントだ。画面中央のみ、上下を山型に黒くすることで、観客に"メタルソニックの視界"を自然に伝えることにも成功。細部まで演出が練り込まれた、ユニークで見応えのある一幕となった。

ソニックのファーと背景の森を、1系統にまとめてレンダリング

安部:レンダリング周りでは、特にファー表現と背景の森を同時に処理する点で苦労しました。当初は、Houdini上でファーをキャラクターに追従させて動かすために、Houdini Proceduralを使う予定だったんです。ただ、背景の森があまりに重く、レンダリング時にその機能がまともに動きませんでした。Houdini上のUSDファイルを直接レンダリングするHuskというしくみを使うと、ファーは動いてくれるんですが、森がレンダリングできない。一方で、SickというArnold用のブリッジを通すと、森は問題なく出力できるけど、今度はファーが静止してしまう。どっちをとるかで悩みましたが、最終的には、ファーの動きを事前にキャッシュとして書き出し、Sick経由で読み込むことで、森と一緒に静的なかたちで扱う方法に落ち着きました。別々にレンダリングし、後で合成することも考えたんですが、影の整合性やトラブル対応の面でリスクが高すぎると判断しました。結果として、キャラクターと背景のレンダリング処理を1系統にまとめることができたのは大きかったですね。

吉沢康晴氏:本作のコンポジットでは、Deepデータの出力を標準フローとして組み込んでいます。Z深度情報に基づいたコンポジットを行うことで、マットによる切り出しに頼らず、キャラクターとエフェクトの重なりや、前景・背景とのインタラクション表現を高精度に制御できるのが大きなメリットです。被写界深度(DOF)を扱うショットでも、BokehプラグインとDeepデータを連携させることで、美しいエッジや自然なボケの表現が可能になりました。ただし、DeepによるDOF処理は非常に重く、どのショットにも無闇に適用できるものではありません。使用するかどうかは、画づくりの重要度やレンダリング負荷を総合的に判断して決めていました。

INFORMATION

詳細・ご購入はこちらTEXT&EDIT_尾形美幸/Miyuki Ogata(CGWORLD)

文字起こし_遠藤大礎/Hiroki Endo

PHOTO_弘田 充/Mitsuru Hirota