『ソニック・ザ・ムービー』シリーズ3作目の『ソニック×シャドウ TOKYO MISSION』でマーザ・アニメーションプラネット(以下、マーザ)はエンドクレジット中に挿入される「森の死闘」を担当。USD(Universal Scene Description)を中核に据えた新パイプラインを本格導入し、短期決戦に挑んだ。本記事では全3回構成でその舞台裏に迫る。第3回では、ジェフ・ファウラー監督からのフィードバックへの対応や、クラウドレンダリングの活用、USD運用の展望などについて語る。

関連記事

ミーティングの録画を後から見返し、認識の齟齬を防ぐ

ーージェフ監督やパラマウントとのコミュニケーション時に気をつけたことは何ですか?

柳澤:スムーズな情報共有と認識の齟齬を防ぐことを特に意識しました。急な仕様変更や新規要素の追加は日常茶飯事でしたから、常に「今、何が決まっていて、次に何が求められているのか」を整理した状態で、社内外に情報を伝えることが重要でした。具体的には、Flow Production Tracking(以下、Flow PT)のPlaylist機能を活用し、各ショットの提出履歴やフィードバックを紐づけて記録していました。週1回のオンラインミーティングでは、SyncSketchにアップしたショットを再生しながら、ジェフ監督やゲドさんがペイントオーバーで修正指示を加えます。その録画とフィードバック内容を私の方で取りまとめ、後から各セクションのSVや英語が堪能なスタッフと一緒に再確認した上で、作業者に共有しました。

坂本:ジェフ監督のフィードバックは細かく、英語に不慣れな日本人スタッフが理解しきる前に次へ進んでしまう場面も多かったです。通訳スタッフは優秀だったのですが、全てをリアルタイムで訳すのは難しく、重要なニュアンスがながれてしまうこともありました。だからこそ、録画を後から見返すプロセスが不可欠でした。監督やゲドさんのペイントオーバーは非常に上手で、アセットの質感やライティングの明暗バランスなどを直感的に表現してくれるんです。そうした可視化されたフィードバックは私たちの理解を助けてくれました。

ーーほかに、本作独自の工夫はありましたか?

坂本:本作のアニメーションに取り組む上で、特に気をつけたのが「映画版ソニックならではの作法」に寄り添うことです。マーザはセガグループの一員として、ゲーム版ソニックの設定やルールは大切にしているのですが、映画には映画なりの見せ方や演出の"流儀"がある。そこをきちんと理解して、敬意を払った上で表現する必要がありました。例えば、ゲーム版のソニックでは口が顔のセンターにくることを極力避ける、ポーズもアシンメトリーを強く意識する、というのが基本的な考え方なんですが、映画版ではそこまで極端なアシンメトリーは好まれません。そのため、パラマウントのアニメーションSVが「ブートキャンプ」と呼ばれる2時間の講義を開いてくれて、私が代表で参加しました。映画版ソニックのアニメーションにおける基本的な作法や、注意すべきポイントを丁寧にレクチャーしていただけたので、その録画を社内で共有し、全アニメーターが視聴できるようにしました。

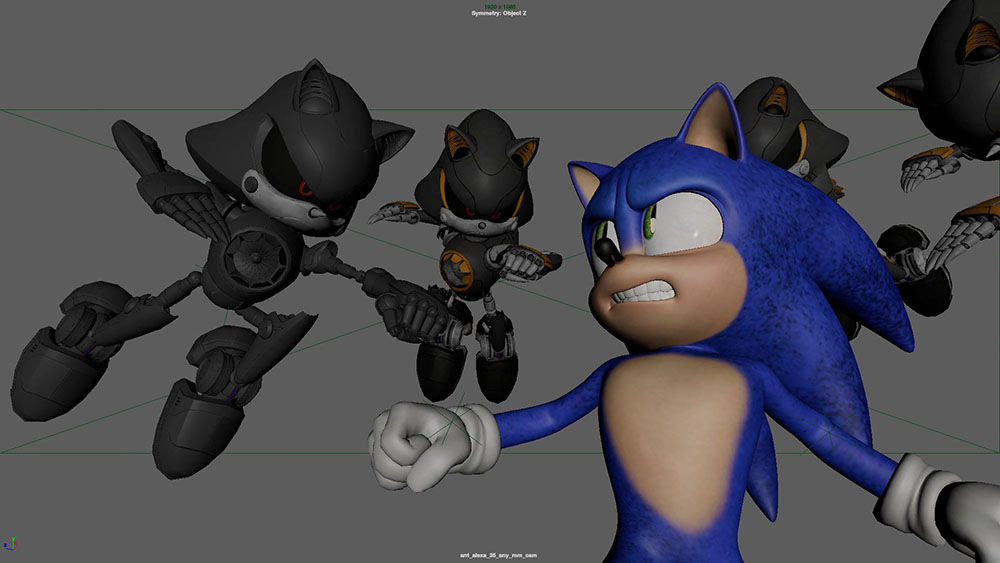

マーザ担当ショットの見どころ[3]:エミーのハンマーに一掃される、メタルソニックの集団

ソニックが絶体絶命のピンチに陥る中、エミーのハンマーが突如画面に飛び込んできてメタルソニックの集団を一掃する本ショットでは、視覚的な「気持ち良さ」と「密度感」を極限まで追求。逃げ場のない圧迫感を演出するため、ソニックの至近距離にメタルソニックを配置し、カメラワークによって実際よりも広大な空間に見せている。

ハンマーもソニックの近くを急旋回しているため、エフェクトチームは通常ではありえない軌道に対応する必要があった。破壊エフェクトには色鮮やかなトレイル(残像)を追加し、ソニックを照らすライティングにもトレイルの色を反映させることで、視線誘導と画づくりの一体感を両立した。

なお、本ショットは森のシーン全体のマスターショットとなっており、最初期に着手されたが、制作終盤までアニメーションの調整が重ねられた。そのためエフェクト、ライティング、コンポジットも巻き込んだ修正をリテイクの度に行うという異例のパワープレイが慣行された。

オンプレミスとAWSを併用し、最大140台以上を運用

ハン・ソヨン氏:USD導入にともなって、これまで本シリーズで使っていたパイプラインの多くが非対応となり、見直しや再整備が必要になりました。ただし完全にゼロからつくり直したわけではなく、一部では既存パイプラインを継承しています。例えばFlow PTにチェック用動画をアップしたり、パラマウントにデータを納品したりする際には、sgDeliveryというインハウスの納品補助ツールをカスタマイズして活用しました。本作では、解像度やファイルネーム、ボールドの入れ方といったパラマウントの厳格な納品仕様があったので、それに自動対応できるよう調整を加えています。特にボールドは、チェック用と編集用で形式が異なっていたので、それぞれに応じた自動化スクリプトを整備することで、ヒューマンエラーの発生を未然に防ぐことができました。

三田:本作では短期間での大量レンダリングが求められたので、マーザ内のオンプレミス環境に加え、AWSのクラウドマシンも併用して最大140台以上を運用しました。社内では『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』をはじめ、ほかのプロジェクトも動いていたので、本作だけに全てのオンプレミスを割り当てることはできなかったんです。そのためインハウスのディスパッチャーであるHarvesterに手を加え、AWSの使用台数をUIから柔軟にコントロールできるシステムを整備しました。ピーク時には、毎日レンダリング状況をヒアリングし、UI上のボタン操作で台数を調整していました。最大で80台近くを一気に起動し、数時間後にはゼロ台に戻すといった大胆な運用も行なっていました。AWSの利用コストはオンプレミスより割高ですが、「必要なときに必要なだけ使える」という柔軟性は有効でした。特にメモリやCPUの拡張性が高く、オンプレミスでは対応できない大容量のショットを安定して回せるのは、大きなメリットだったと思います。

ーー最後に、今後の抱負をお聞かせください。

安部:イテレーションが多く、ハードなプロジェクトではありましたが、そのぶん完成ショットのクオリティには手応えがあったし、世界中の映画館で上映され、多くの人に届いているという実感がもてたときには、大きな達成感がありました。また、USDという新しい技術基盤に本格的に向き合い、その可能性と恩恵を身をもって感じたことも大きな収穫でした。データの書き込み・読み込みの高速性、インスタンスによる軽量化、他社とのデータ共有のしやすさといった点は、すでに現場で大きな力になっています。本作で得た知見は、マーザの大きな財産になりました。USDを本格的に運用した経験のある国内スタジオはまだ少ないですし、そうした意味でも私たちは希少な立場にあると自負しています。ただ、まだ「完全に理解しきった」と言える段階ではありません。だからこそ、私たちと一緒に試行錯誤しながら、USDの可能性を探求してくれる仲間も探しています。加えて、次回作であるシリーズ4作目では、より多くのショットを任せてもらえるようにチャレンジしたい。そのためにも、マーザは今後もUSDに本気でコミットします。本作で得た知見を新たな仕事に活かしていくため、営業も強化します。ご興味をもたれた方は、ぜひお問い合わせをいただけると嬉しいです。

マーザ担当ショットの見どころ[4]:全てのメタルソニックを破壊し、フードを脱ぐエミー

本ショットは、ハンマーによって破壊されるメタルソニックと、それに連動するエフェクトが見どころだ。アニメーターが担当するのは壊れる直前までで、破壊後は全てエフェクトアーティストが手がけている。「メタルソニックは、軍隊のように等間隔に並べたい」というのがジェフ監督の指示だったが、本ショットでは破壊のタイミングをあえてズラすことで"気持ちの良いヒットのリズム"を演出。こうした整合性よりも画づくりを優先する姿勢に、日本とハリウッドとの共通点を見たという声もあった。

当初のハンマーは直線軌道で飛んでいたが、途中で回転が追加され、エフェクトの再設計が必要となった。納品直前まで続いた変更に現場は緊張感に包まれたが、最終的にはダイナミックな破壊と爽快感に満ちた演出に結実した。

エミーがフードで顔を隠したまま登場するショットは、動から静への変化と余韻が重視された場面だ。地面には破壊されたメタルソニックの破片や、まつぼっくりなどの自然物がバランスよく配置されており、暗いながらも画に奥行きを与えている。

風に舞う火の粉のエフェクトも、繊細な軌道や量感まで丁寧に調整されており、空気のながれを感じさせる演出に貢献。フードやポンチョの裾、首元のスカーフはシミュレーションによって動きが付けられ、特にスカーフは当初の前垂れ形状から、ジェフ監督の「風を感じたい」という要望を受けて背中側にながす方向へ変更された。結果として、エミーの着地前のアクションの余韻を感じさせる画づくりに成功し、彼女の登場時の"かっこよさ"と"可愛さ"が引き立てられている。

フードを脱ぎ、ついに素顔を見せるエミー。その一瞬に、数えきれない工夫が込められている。彼女の額にながれる遊び毛は、本来は右目側にながれる設定だったが、本ショットでは画の収まりを優先し、毛束が左目側にながれるように専用の調整が施されている。頭部そのものもフードを脱ぐ動作に最適化されていなかったため、森永氏がパラメータを変えながら何度もシミュレーションをかけ直し、見映えよく脱げる値を探った。最終的にはシミュレーションによる制御だけでは足りず、アニメーション側でも補助的な揺れを加え、ようやく自然な動作にたどり着いたという。

フードによる額の遊び毛の潰れ表現も丁寧に仕上げるなど、ジェフ監督の高い要求に応えるためのリテイクがくり返された。坂本氏は「アニメーションではあるものの、静止画としての魅力も最大化する必要があるショットでした」とふり返った。

INFORMATION

詳細・ご購入はこちらTEXT&EDIT_尾形美幸/Miyuki Ogata(CGWORLD)

文字起こし_遠藤大礎/Hiroki Endo

PHOTO_弘田 充/Mitsuru Hirota