名作『海物語』シリーズや『大工の源さん』シリーズといった、誰もが知る遊技機の演出の裏にはどのような物語が隠されているのか。

アイレムソフトウェアエンジニアリング株式会社(以下、アイレム)が手がけるこれら人気作品の映像制作の裏側を、3名のキーマンに徹底取材。名古屋スタジオからはアートディレクターの高橋一夢氏、石川スタジオからはアートディレクターの井上純兵氏と伊藤正治氏が登場。遊技機映像の歴史や制作アプローチ、そしてその進化と変遷について紹介します。

アイレムソフトウェアエンジニアリング株式会社

アートディレクター 井上純兵氏

アートディレクター 伊藤正治氏

アートディレクター 高橋一夢氏

アイレムの作品シリーズから、遊技機における映像制作の歴史を辿る

1997~ ドット絵でデザインを制作していた時代

CGWORLD(以下、CGW):まずは遊技機向けの映像制作がスタートした初期の状況についてお聞かせください。

伊藤正治氏(以下、伊藤):当社は1990年代以前から、『R-TYPE』などのゲーム制作を進めていました。その中で、当時の遊技機映像制作は開発規模もまだ小さく、石川スタジオの1ブロックだけで制作しているような感じでした。搭載可能なデータ容量が少ない中、昔のゲーム機でのビジュアル開発と同じでいかにそれらしく表現するかという世界でしたね。

CGW:1997年ごろは、まだドット絵を動かすというのがメインになっていたと思いますが、制作環境としては、具体的にどういったソフトを使っていたのでしょうか?

伊藤:CGTという社内ツールを使っていましたね。当時はゲーム業界も、自社ツールでドットを打っている状態だったので、どの企業も大体同じような流れで制作していたのかなと思います。1990年代まではドット絵が主流で、16×16以内に顔を描いて入れろとか、2、3ドットで目を入れろ、みたいな世界でしたよ。

CGW:ドッターという職業があったんですよね?

伊藤:エフェクトもキャラクターもドッターが全部担当していましたね。当時はドッター側で、遊び方や演出まで指示したりしていて、今みたいにデザイナーとディレクターのように明確には役割が別れておらず、ドッターとプログラマーだけでああしようこうしようと話し合っていました。ドッターもプログラミングを手伝ったり、手探りの状態でしたね。

CGW:遊技機の映像制作とゲームの映像制作は共通部分があったんですか?

井上純兵氏(以下、井上):当時はゲーム制作している会社しかグラフィックをプログラミングでアニメーション化する、といったノウハウを持っていなかったと思います。なので、この頃は“遊技機の開発はゲーム制作会社へ”というものだったかと。遊技機の映像専門で制作しているところは、存在していなかったように思います。

振り返ってみると、アイレムはゲームを作るというところから遊技機業界に参入して、『海物語』シリーズという大ヒット機種に関われたことが、ターニングポイントになったと思っています。

2002~ 初めての3DCGツール、LightWave 3Dの導入『CR新海物語』は100万台を超えるヒットに!

CGW:その『海物語』シリーズも、2000年代に入ってから3DCGの導入も早かったのかなと思うんですが、この頃から作り方が変わったところはありますか?

伊藤:アイレムは図柄の制作に早期に3DCGを採り入れています。2002年発売の『CR新海物語』では、絵柄演出のアニメーションを、3DCGモデルから一枚一枚静止画でレンダリングして制作したんですよね。当時、この先進的なグラフィックの演出が受けいれられたこともあり、100万台を超える大ヒット作品に貢献できました。ツールはLightWave 3Dを導入した結果、色数が増えて質感がアップしたり、動きもかなり滑らかになって、評価も高かったですね。

高橋一夢氏(以下、高橋):この時代においては、『CR新海物語』ほど映像がなめらかなものはなかったと思います。それまではあくまで「映像」はおまけ的なものでしかなかったのが、本格的に液晶内のコンテンツも作り込みはじめたのが『海物語』シリーズと言っても過言ではないかと思います。スペックも絡んでくるとは思いますけど、液晶映像に関しては秀でていたと思いますね。

2008~ Mayaの導入

高品質なリアルタイムCGの実現で、プレイにインタラクティブ性を追加

CGW:その後、ツールの転換点はありましたか?

高橋:2008年あたりに世の中のトレンドでもあったMayaを導入したのですが、このあたりのインパクトが大きかったですかね。その頃には、LightWave 3Dを使っているところもだいぶ減っていったイメージです。

伊藤:2000年代の初期にはいろんな3DCGのツールが出てきましたが、そこから10年くらい経って、かなり絞られてきていましたね。それがある程度見えてきたので、会社としてもトレンドに合わせて変えていかないといけないだろうと、Mayaに移行していった感じです。

CGW:Mayaに変えてからは、ビジュアル開発にどんな変化がありましたか?

高橋:高品質なリアルタイムCG表現が可能になったことが大きいですね。『海物語』シリーズに関してはマリンちゃんなどのキャラクターや珊瑚礁リーチの珊瑚までリアルタイムCGで表現しています。

その当時、他機種でも綺麗な遊技機映像が多く存在していましたが、プレイヤーの行動に対するリアクションの薄い演出が主流でしたが、『海物語』シリーズでは遊技機のボタンを押すと、いつどこのタイミングでもシームレスにマリンちゃんが動いて、指差してくれたり笑顔で手を振ってくれたりするといった、リアルタイムCGならではの演出を取り入れることができました。

CGW:当時、リアルタイムCGで表現する点にこだわりを持たれていたというのは、インタラクティブ性によって遊技機への没入感みたいなものが生まれると考えられていたからですか?

高橋:そこが大きかったと思いますね。例えば液晶にタッチセンサーが搭載されてからは、「マリンちゃんリーチ」の時などに画面タッチをすると手を振ってくれたり、両手でピースしてくれたりといったバリエーションが取れるようになりました。

そこで、リーチの期待値に応じてその出し方を変えてくれる、といった動作の変化もインタラクティブに対応させることができます。流すだけの動画にしてしまうと、当時はそうしたパターンの変化に限りがでてしまうんですね。このあたりのアプローチは、いまの制作の考え方にも影響を残していると思います。

CGW:ゲームと同じようにプレイヤーの操作に応じたバリエーションを出しやすいということですね。リアルタイムCGということは、たとえば服装を変えたり色を変えたりといったこともできるということですか?

高橋:そのとおりです。『海物語』シリーズっていろんなモードがあるんですが、それぞれのモードに応じてマリンちゃんの水着のデザインって違うんですよね。当時もリアルタイムエンジンで水着のモデルだけ分割して別で持ってたりして、顔などの共通データは流用してデータ容量を削減しながら、衣装の部分だけモードに合わせてオンオフしたりとかしていました。

伊藤:当時はどんなタイミングでもプレイヤーがリアクションを起こしたら必ず画面内に変化が起こるようにしろ、って言われていましたね。プレイヤーが待ちぼうけにならない、いつでもどこでもとにかくプレイヤーのアクションに対して何か返せるようにできるというのが、リアルタイムCGの強みでしたね。

CGW:たとえばボタンを押せ! と言われていなくても、ボタンを押したらちょっと画面に変化があったりする、というようなことですか?

伊藤:裏ボタン、とか言われたりするやつですね。実は内部で設定されているんですけど、プレイヤーがずっと画面を触ってたりするのを大切にしたい、楽しんでもらおう、という感じです。

高橋:そうやって容量が少ない中で、お話したようにリアルタイムCGにしたり、はたまた図柄をレンダリングして持っていたり、より良いクオリティで数多くのバリエーションを出せるようさまざまな工夫をして作っていたんです。昨今はハード技術の進歩により搭載されるストレージ容量がどんどん大きくなってきているので、逆にいまはハイクオリティを実現するために多くの演出を動画ベースで制作して表現する時代に変わってきている、という感じですね。

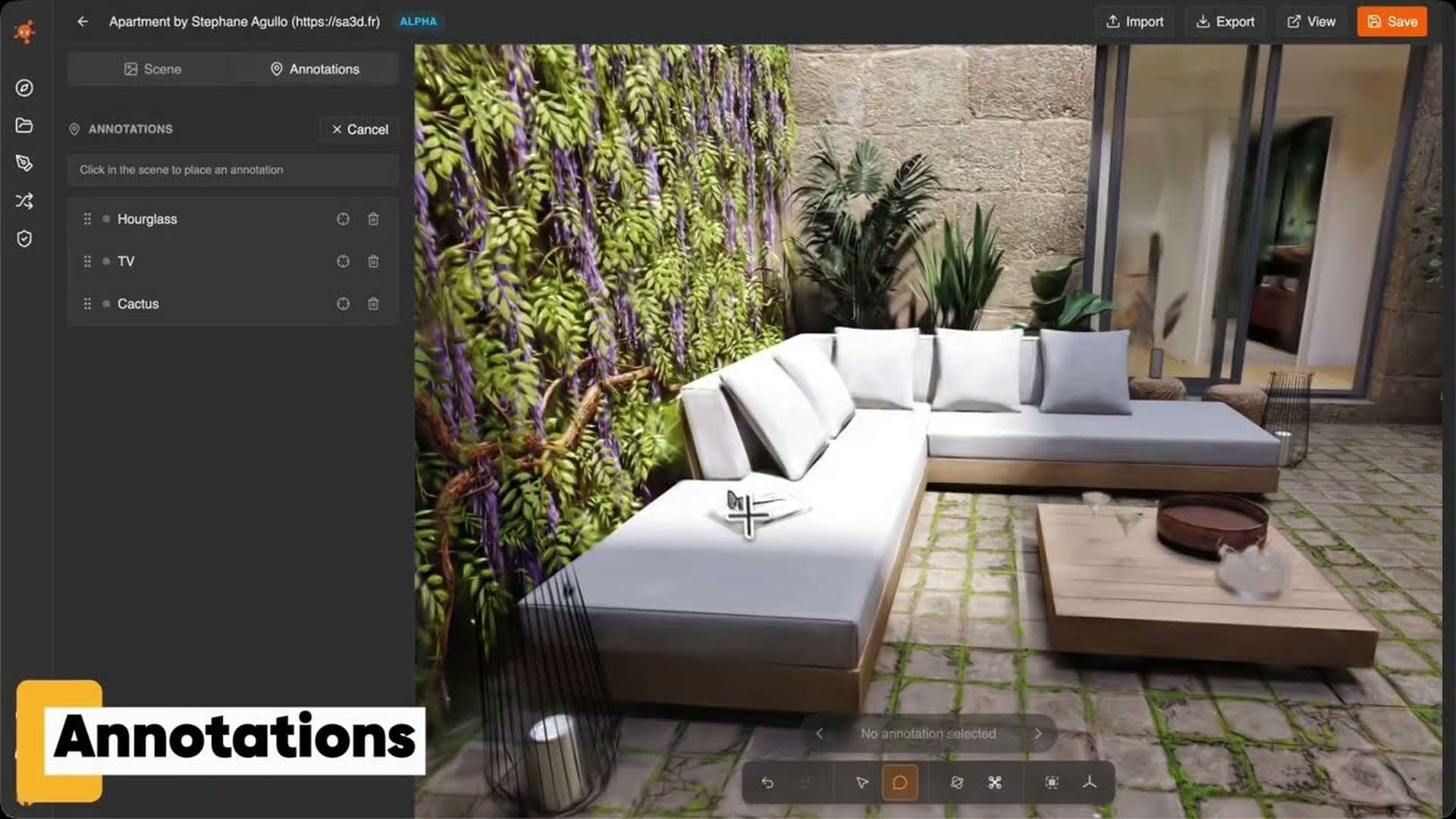

2010~ After Effects、Element 3D等の導入

リッチなロゴ、エフェクト表現の実現

CGW:エフェクトも年々派手になってきている印象ですが、遊技機のエフェクトに関してはガラッと変化したようなタイミングってありますか?

高橋:それこそ一番初めは源さんのドット絵同様に、『海物語』のエフェクトもドット絵で描いて動かすようなものでしたが、モダンなエフェクト専用ツールを用いてリッチな演出を作りこんでいくことも増えてきました。

After Effectsがメインツールになる前は、Particle Illusionというソフトで連番素材を作って動かしてみたりとか、という時代もありました。

CGW:After Effectsを制作に使い始めた機種だと、どのあたりになりますか?

高橋:『大工の源さん』シリーズで言うと『CR大工の源さん ~炎のいただき!編~』の源さんあたりですね。

演出については、豪華になっていくのがキャラクターやイラストだけではなく、テロップにまで派生していきました。“なんとかチャンス!”みたいなロゴが立体的になったり、リーチの時のエフェクトもどんどん派手になっていく流れですね。

CGW:こうしたエフェクト表現の進化は筐体のスペックの変化と関係がありますか?

高橋:ストレージ容量が増えたことが直結していますね。高品質な映像を再生するには、リアルタイムCGでは難しいため、ストレージが大きくなって、動画データのパターンを大量に持てるようになってこそ可能になるものですから。

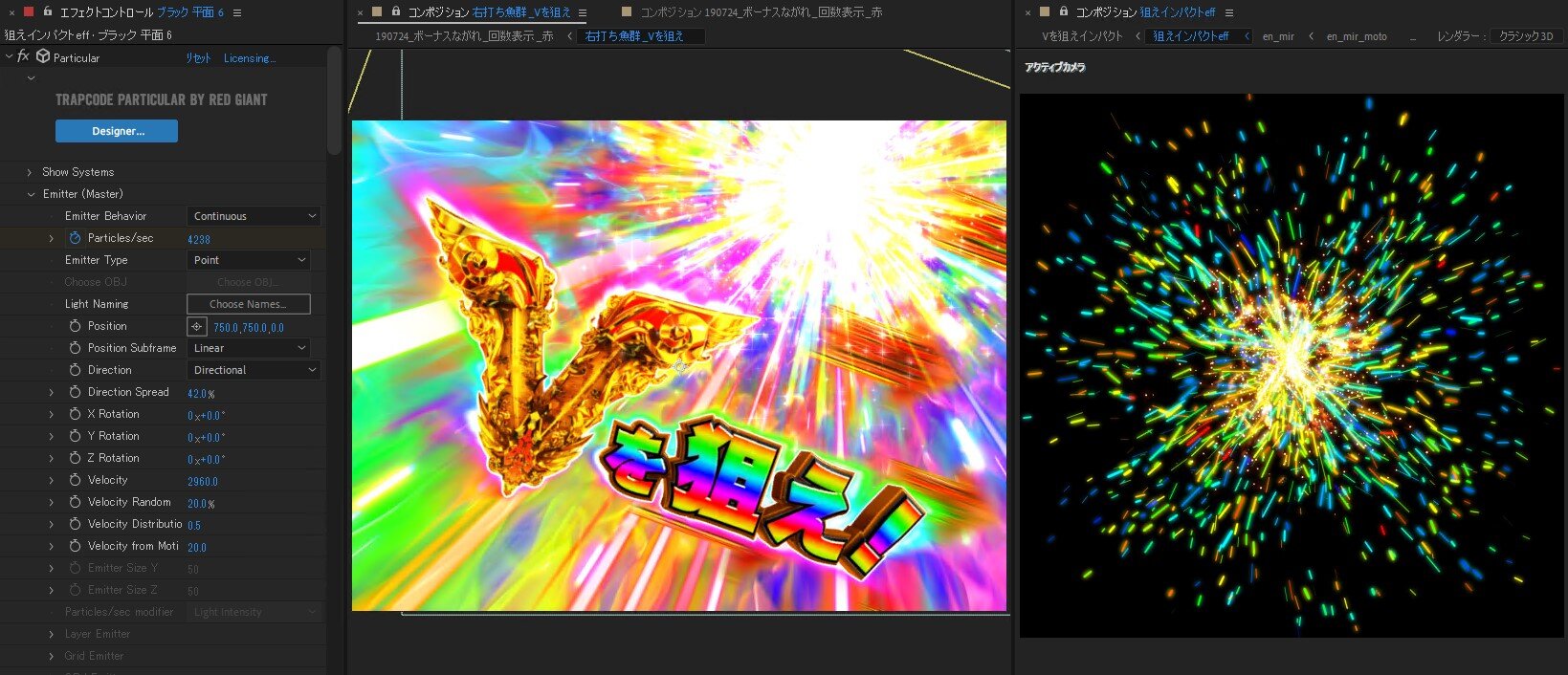

CGW:現在、遊技機の映像表現で定番になったTrapcodeを使い始めたのはいつくらいですか?また、使い出した理由としてはなんですか?

井上:2011年以前です。Trapcodeは、私が入社した当時から入っていました。私が学生の時から“After EffectsといえばTrapcode”みたいな風潮もありましたし。

『P大工の源さん 超韋駄天』より、超源RUSH Vを狙えシーン。光のエフェクトはTrapcodeで制作された

CGW:当時から流行した理由としてどんなことが挙げられるんでしょうか?

井上:Trapcodeって、パックになってるんですよね。オールインワンでかゆいところに手が届く。パッとお手軽で、非常に使いやすいのも魅力です。ライティングやMagic Bulletのカラグレも併用して使えるので、ほとんどの要望に応えてくれます。

CGW:なるほど。そのあたりからAfter Effectsを使い出したということで、その2010年以降で作品の作り方が大きく変わった、というのはあるのでしょうか?

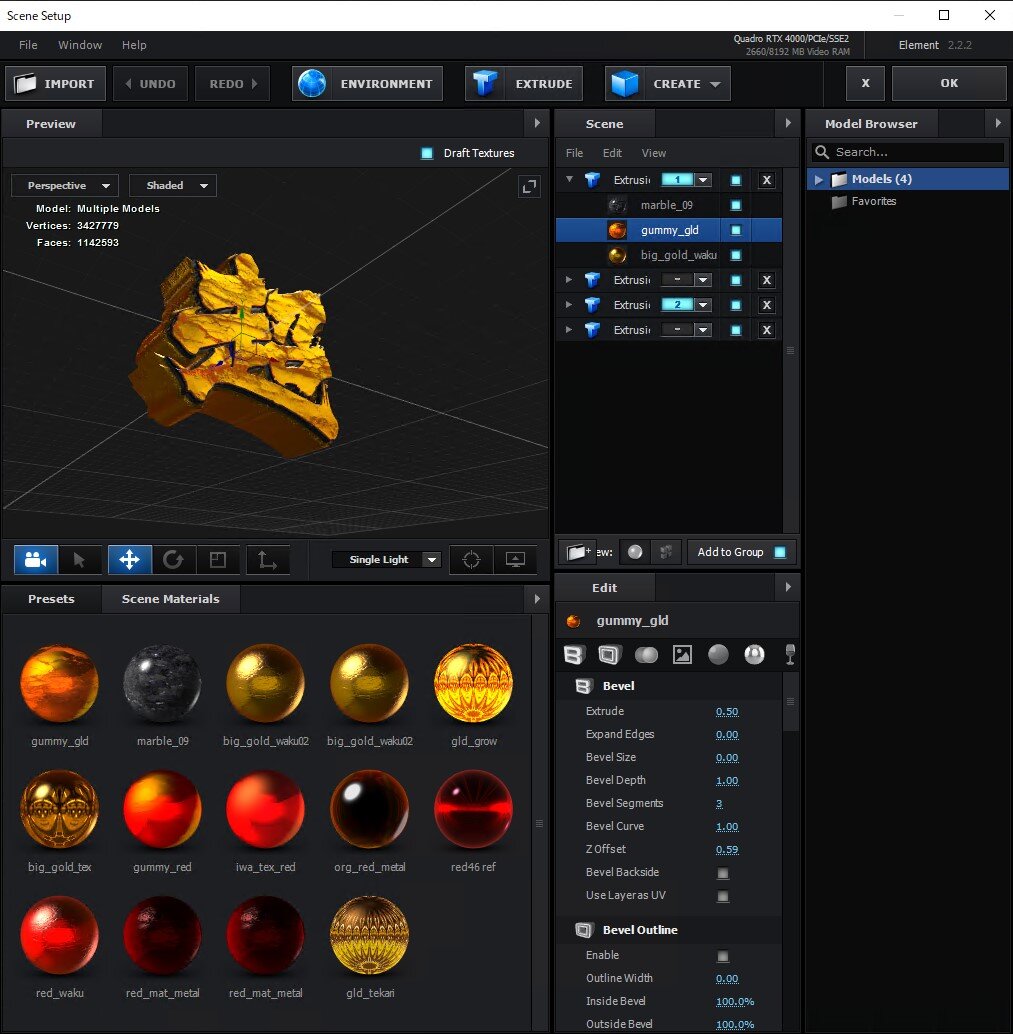

井上:ツール的には、Element 3Dが出てきたのは大きかったんじゃないでしょうか。特にロゴ制作においては、業界的にも、その登場前後で表現手法が大きく様変わりしたんじゃないかなと、個人的に思っています。

このElement 3Dによって、どのメーカーの映像でも、立体的な表現が多用されていくことになったと思います。Mayaのような総合的な3DCGツールを習得していない人でも、After EffectsさえあればこのElement 3Dで立体的なビジュアルを作ることができる、というのはものすごく大きなことですよ。

伊藤:Element 3Dが普及しだしてからは、確かに3Dの文字アニメーションが圧倒的に増えていきましたね。3Dロゴの範疇のものだったら、ほとんどElement 3Dだけで作れてしまう。もちろん、Mayaでそうしたロゴ等をモデリングして動かせばできる話なんですけど、やっぱり習得するまでには時間がかかりますし、その作り方が求められる出力結果に見合う工数かというと、今となってはちょっと違う。

そういう意味で、Element 3Dは直感的に作れて、かつ習得難度も低いので、その登場によって現場はかなり変わったと思います。文字アニメーションに関してはこのElement 3D以降、もうMayaには戻れないですね(笑)。

『P大工の源さん 超韋駄天』より、「超」文字の制作シーン。Element 3Dを使用し作成されたCGW:ロゴが変わったというのは、具体的にどんな感じで変化したのでしょうか?

伊藤:遊技機独特の、図柄とか数字で煽るっていう演出では、平面的なものだけでは表現の幅が狭いというか、リッチにできる限界があるので、やはり立体的になっていく必要性があったのかな、と思います。本当に遊技機の映像特有ですよね。説明文で煽る、っていう(笑)。「NEXT」とか「SUPER」とか、こういった文字だけで盛り上げて、煽っていく。

やっぱり遊技機の液晶の中って、表示物が多いんですよ。それらの表現に差をつけていく必要に迫られる中で、文字にも表示物にも3Dを活用していくというのは、避けては通れなかった。こういった数字とか文字のロゴを立体的に表現するって言うのは遊技機ならではの進化ですよね。

CGW:そう言われると、Element 3Dの登場ってめちゃくちゃ大きいんですね!

伊藤:After Effects単体だと、Photoshopで作った飾りをつけて3Dレイヤーで動かしていく……とかくらいしかサクッとは表現できないんですけど、Element 3Dは本当に手軽にリッチさを出せます。遊技機業界においては、非常に影響力のあるプラグインだったと思いますね。我々のような遊技機映像制作という、リッチなタイポアニメが業界的に常に求められる市場があるので、世界において日本が一番Element 3Dを買って、活用しているんじゃないでしょうか(笑)。

アイレム独自のこだわり! 遊技機映像演出を事例から紐解く

スピード感のあるハラハラ演出 『P大工の源さん 超韋駄天』超源RUSH

『P大工の源さん 超韋駄天』より、超源RUSH演出

井上:この映像は、当初は2分程度の長尺ST(当たりが継続する確変状態のこと)として予定されていたんですが、圧倒的に短い、5秒程度のSTに仕様変更となったため、前例のないスピード感で繰り広げられるRUSH(大当たりが連続している状態のこと)演出として制作を開始しました。

もともとは、敵味方含めて今のようにキャラクターが出てくる予定はなかったのですが、スピード感がありつつもハラハラドキドキ煽られるような演出を!という要望に対し、「出てくるキャラクター全員と台を打っているプレイヤーが一緒になって、このRUSHを戦い抜くというような感じがいいのでは」と提案して、このかたちになりました。

CGW:「3、2、1」のカウントダウンの演出で話題になりましたよね。映像表現でこだわったポイントなどはありますか?

井上:画面中央に集中してもらってプレイヤーの没入感を高めたいという狙いで、表示物をセンターに置いたシンプルなレイアウトにしました。この映像の制作では突然の仕様変更によって短納期とならざるを得なかったので、 最初から最後まで一本筋の通ったシンプル、かつわかりやすくスピード感がある映像に できたのかもしれません。困難な状況が逆にいい方向へと向かったパターンですね(笑)

CGW:短期集中で一気につくりあげたこともポイントになったんですね! 具体的にはどのようなツールを使用して制作されたんですか?

井上:こちらはAfter EffectsのTrapcode系のプラグインをエフェクトに使っていて、「Vを狙え」の文字には、Element 3Dを使って制作しています。

図柄を邪魔しない背景づくり 『P大工の源さん 超韋駄天』通常(田村源三)ステージ

CGW:RUSH映像はもちろんですが、通常時の背景もかなり作り込まれていると思います。こちらはどのようなソフトで制作されているのでしょうか?

井上:通常時ステージの背景も、基本的にはAfter Effectsで制作しています。Photoshopに戻らずにAfter Effects上でレタッチに近いことまでしていて、アニメーションをつけて3Dレイヤーで動かして、立体的なシーンを作るという構成で作っていますね。

CGW:背景ひとつでもすごくたくさんの要素や色があるのに、視認性が高くて何が動いているかがわかるのがすごいですね! しかも、ここにさらに図柄も組み合わさるんですよね?

井上:遊技機ならではのこだわりとして、背景単体で見ても見映えがするという点は担保しつつも、“図柄を邪魔しない”ということには細心の注意を払っています。カットインは背景が止まるため、緩急がついて演出が起きたとわかりますが、背景はずっと動きっぱなしなので、背景単体の映像が流れているだけのときに、何か当たりはずれの判定が起きたわけじゃないですよ、とちゃんと認識してもらっておくことが大事なんです。

背景はもちろん綺麗に作っていく必要がありますが、それは“演出物ではなく無視していい背景動画である”と、プレイヤーの頭の中で棲み分けできることが大切です。たくさんの情報量が小さい画面に溢れていますが、それによって“綺麗な画面だけど何が起こったかわからない”とプレイヤーに思われてしまっては、遊技機として意味がありませんから。

プレイヤーを飽きさせない美麗な背景づくり 『P大海物語5』ラグーンステージ

CGW:『P大海物語5』のラグーンステージなど、『海物語』シリーズでは美しい海中が背景になっていることが多いですが、どのように作られているんですか?

高橋:『Pスーパー海物語 IN 沖縄5』の海ステージは、リアルタイムCGで生成していました。その後の『P大海物語5』のラグーンステージからは、Mayaで作ってレンダリングした動画になります。最近はリアルタイム処理は使っていなくて、ほとんどが動画化されています。

『大工の源さん』だとひとつの映像が1分もないと思うんですけど、『海物語』の映像は尺が長くて、ラグーンステージは約5分程度の映像で構成されています。『海物語』シリーズは、横スクロール5ラインなので、図柄との干渉を極力出さないために背景をゆっくり動かしており、その分尺が長くなってしまうんですが、質感はどんどんリッチにして遊技者に没入感を味わって貰えるよう臨場感にこだわっています。

CGW:映像制作において、『海物語』シリーズならではのポイントや心がけていることなどはありますか?

高橋:『海物語』シリーズでは、図柄がデフォルメチックなキャラクターになっているので、“半分リアル、半分ファンタジー”のようなイメージで背景を作っています。あまりリアルすぎないように気をつけながら立体に起こしていく、という流れですね。

あとは“当たりが出るまで退屈させないよう、綺麗な背景を楽しんでもらおう”というのが『海物語』の背景のこだわりとしてあります。「くっきり、はっきり、鮮やかに!」というのがコンセプト。たとえば珊瑚礁とかって、実際の海だと水深によってはくすんだりすると思うんですけど、できるだけ鮮やかに仕上げて、実物よりも綺麗な海を作り出すようなイメージで取り組んでいます。

CGW:海中の表現だけでもいろいろと試行錯誤されているんですね!

伊藤:ラグーンステージは、特に“青”へのこだわりを強く持って制作しています。画面上の深さの違いによってそれぞれに違う“青”を作って欲しいとの要望がありました。ラグーンステージは、とにかくその“青”が綺麗に見えることを重視しています。

ただし、図柄との兼ね合いはいつも考えなければなりません。寂しくならないように珊瑚や魚を入れたりする場合でも、その彩度を上げすぎると図柄と干渉してしまうので、綺麗な青を重視しつつも、そのバランス調整は最後の最後までしています。その結果、本来の海とは違う『海物語』独自の海の表現となっているのかな、と思います。

CGW:具体的に色味や影の話も出てきましたが、背景の3Dの構成やライティングは、Maya上で行っているのでしょうか?

高橋:ラグーンステージの場合はMayaで制作、レンダリングを行った後、After Effectsでのフィニッシュワークで色味等調整していく流れですね。

伝統を守り続けつつ、さらにリッチに 『P大海物語5 魚群演出と泡演出』

CGW:やはり『海物語』といえば魚群予告かなと思うんですが、シリーズを通しての変化などはありますか?

高橋:実は魚群予告の映像は、あまり変化がないんです。ある種伝統芸能の様な感じで、「魚群はリーチして右から左に流れる」というのが広く認識されてしまっているので、見映えが変わりすぎるとプレミアムに見えたり、魚群として認識されなくなったりするので。

『P大海物語5』になっても、その演出はほぼ変わらないのですが、海面のギラギラしたようなライトのエフェクトを当てて質感をリッチにしたりといった感じですね。液晶のサイズが変わったことで、ちょっと魚群のフォルムが変わったりもしていますが、基本的に大きな変化はさせていません。

CGW:長く『海物語』を遊ばれている方々に違和感を抱かせないように工夫されているんですね!

高橋:そうなんです。ほかに画面奥から手前にくる「奥から魚群」であったり、「スペシャル魚群」といった3Dの魚群を使った別の動きとなる魚群予告もあるのですが、通常の魚群はほぼ一貫したものとなっています。

実際にホールへプレイヤーの様子を見に行ったりするのですが、よくご年配の方が『海物語』を打たれていて、皆さん右から左に手を流して「魚群流れろ!」みたいなアクションをされたりするんですね。なので、動きが変わってしまうと“魚群じゃない”ってなるのではと。そう思うと、簡単に変えられるものじゃないですね。

CGW:なるほど……。他にも同じようにあえて変えていない演出などはありますか?

伊藤:泡予告も同様です。泡の色もあまり変えられないんですよ。当初から泡は青色で、大きく色を変えてしまうと違うと認識されたり、指摘されたりしてしまうんです。

高橋:7色にしてしまうとレインボー泡として認識されてしまうので、基本的には泡は青で制作しています。『P大海物語5』になると、だいぶ質感がクリアになっていたりと、絵面としてのクオリティが上がってはいるんですが、動きなどは基本的には変わっていないですね。

出現から消えるまで3秒とか、動きの速度感は同じにしよう、っていうのはあります。魚群予告に関しても、詰まり具合や色の割合など、今までのイメージをなるべく崩さないような、細やかな仕様での制作を求められます。遊技機の映像制作として、さまざまな演出が新しくリニューアルしていく中で、この2つだけが伝統を守り続けていこう、と言われているポイントかなと。『海物語』の代名詞的な演出なんだと思いますね。

楽しむプレイヤーたちの姿を直に見られる、それが遊技機の映像制作ならではの醍醐味

CGW:最後に、遊技機映像を作るうえでの楽しみや、アイレムで働くことのメリット、強みなどをお聞かせください。

高橋:やはり自分たちが作ったものを実際に遊んでくれている姿、そしてそのリアクションを、身近なホールという場で実際に見て確認できるというのは、大きな魅力だと思います。自分たちが盛り上げたいと思っている演出でプレイヤーが一喜一憂している姿を見ると、やっぱり作ってよかった、と実感できますし。

伊藤:私はゲーム業界出身なんですが、昨今の規模の大きなゲームのビジュアル開発となると、100人とか200人とか、携わるスタッフが非常に多くなってくるんですね。すると、自分が手掛けるパートが映像の中のごく一部になったり、制作の手ごたえがなくなってしまうことがあります。それと比較すると、遊技機の映像制作の場合はまだまだ割と少人数で作っていて、関わり方もより深く、責任感のあるものになります。

自分の手掛けたルックがそのまま最終形となり世に出ることが多いので、やはり達成感があると思いますよ。演出の提案なんかもいきなり「これどうですか?」とデザイナーが完成映像に近しいものを作って見せて採用される、というようなケースもあったりします。そこはやりがいも面白みもあると思います。

井上:アイレムでいえば、メーカーさんとの距離が近いというのもポイントかなと思います。決まりきった発注をこなすだけでなく、メーカーの担当者さんと直接、どうしましょうこうしましょうと意見交換しながら制作していくので、一緒に遊技機としての価値を作っていけるところが醍醐味ですね。

CGW:やはりスマホやコンシュマーのゲーム等とは違って、ホールで直接遊んでいる姿を見られる点はとても魅力的ですね。自分が作った映像がホールで流れているなんて、自分だったら想像しただけでも感動します!

井上:あとはいろんな版権機種がどんどん出てくるので、それらを制作していく中で、自分が見てきた作品や好きな作品の制作に携われる、というのも醍醐味ですね。好きなキャラクターとの思い出も込めて演出を作れるのは、この業界ならではかなと思います。

伊藤:版権機種がほとんどを占めている業界ですが、アイレムはオリジナル機種を商品化することも多いんです。なので、デザイナー自身がデザインしたものをキャラクターとして起こせる機会があったりもします。普通はなかなか巡ってこないチャンスも、この業界なら得られたりする、というのも魅力のひとつですね。

CGW:確かに今後もさまざまな作品が遊技機化されていくでしょうし、版権作品・オリジナル作品ともに関われる機会は多そうですね。『海物語』『大工の源さん』といった長い歴史を持つシリーズに携われる、というのも魅力だと思います。本日はとても貴重なお話ありがとうございました!

TEXT_Takahide Yamase(twitter.com/tono_akg) / Sadamu Takagi(高木 貞武)

EDIT_山田桃子 / Momoko Yamada