こんにちは、CGWORLDリサーチャーのますく3Dです。 突然ですが、皆さんはクリエイティブワークのデータ管理、どうされていますか?今回は私自身の失敗と経験から学んだプロフェッショナルのためのデータ管理について、皆さんと共有できればと思います。

データ全消失の絶望

「大切なデータが消えたらどうしよう」

クリエイターなら誰もが一度は考えたことがあるのではないでしょうか。 デジタルクリエイターにとって、データは命ともいえる大切な資産です。特に4K・8K映像制作や高精細3Dモデリングが当たり前になった現在、扱うデータ量は爆発的に増加しています。そんな中、データ管理を誤ると取り返しのつかない事態に陥ることがあります。

私自身、痛ましい経験をしました。古いクラウドサービスが終了して新しいサービスに移行するタイミングで、クラウドに保存していた音楽や写真データが全て消えてしまいました。他のアカウントにデータを移行するために大変な苦労をしたのです。クラウドストレージに依存していると、こうした問題に遭遇することがあるという厳しい教訓を得ました。これは私だけの問題ではありません。友人クリエイターのMさんは、引っ越しの際にハードディスクが壊れ、クラウドバックアップもしていなかったため、長年のデータをすべて失いましたようです。

このような事例は決して他人事ではありません。日本データ復旧協会の調査によると、毎年約8万台のストレージデバイスからデータ復旧依頼が寄せられているとのこと。皆さんも明日は我が身と考え、データ管理を見直す機会にしていただければと思います。

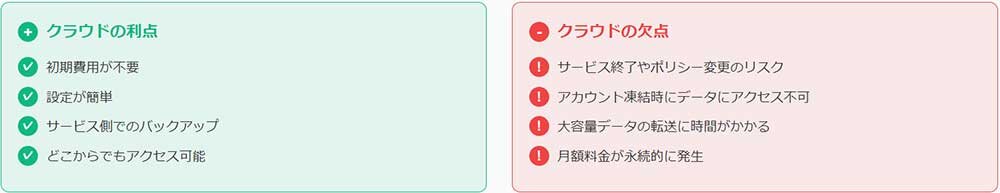

クラウドサービスの限界と自前ストレージの重要性

クラウドストレージは便利ですが、完璧ではありません。サービス提供企業のポリシー変更や予期せぬアカウントトラブルでデータにアクセスできなくなるリスクがあります。また、大容量データの転送には時間がかかり、月額料金も永続的に発生します。

私がクラウドだけに頼るリスクを痛感したのは、前述の失敗後でした。そこで注目したのが前職時代に会社で運用していたNAS(Network Attached Storage)です。NASは「自分で構築・運用できるコストパフォーマンスに優れたプライベートクラウド」と言えるでしょう。

NASとは何か?プライベートクラウドの実力

NAS(Network Attached Storage)は、ネットワークに接続して使用するストレージデバイスです。自宅やスタジオに置く「自前のデータセンター」と考えると分かりやすいかもしれません。

最大の特徴は、外部サービスに依存せず自分の管理下でデータを保管できる点です。クラウドサービスの終了やアカウント関連のトラブルとは無縁で、一度投資すれば月額料金も不要です。

また、複数のユーザーやデバイスから同時にアクセスできるため、チーム作業やリモートワークにも適しています。権限設定やデータ暗号化など、セキュリティ面でも柔軟な対応が可能です。

かつてNASといえば単なるデータ保存装置でしたが、現代のNASはクリエイターの複雑なニーズに応える多機能デバイスへと進化しています。最新のNASは、大量データへの対応はもちろん、複数デバイスからのシームレスな作業、チーム間でのリアルタイム共有など、クリエイティブワークフローを大きく効率化します。

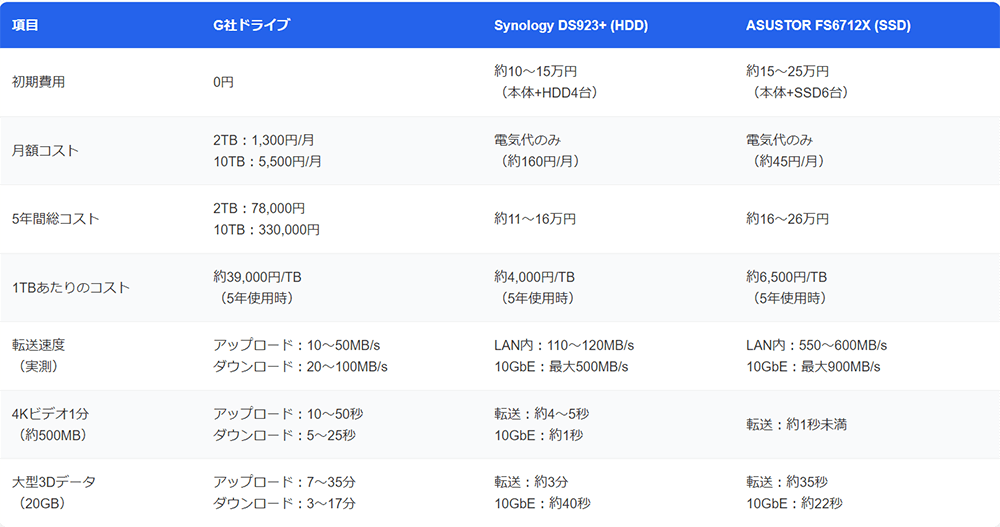

クラウドサービスとNASの比較

※Googleドライブの速度はインターネット回線速度に大きく依存します。

※NASの初期費用はドライブ容量により変動します。上記は4TB×4(HDD)または2TB×6(SSD)の場合。

衝撃的な結果が出ました。表からも明らかなように、NASは長期的に見て圧倒的なコスト効率を誇ります。

5年間の総コストでは、G社クラウド10TBプランの33万円に対し、HDD型NASは約16万円で済み、1TBあたりのコストは約10倍もの差があります。さらに、クラウドサービスはインターネット回線に依存する一方、NASはローカルネットワーク内で使用するため、特にSSDモデルでは驚異的な転送速度を実現できます。大容量データを扱うプロフェッショナルにとって、この速度差は作業効率に直結する重要な要素となります。

大切なデータを守るRAIDシステム

全てのストレージデバイスには寿命があります。HDDもSSDもいつかは必ず故障するもの。NASの強みのひとつが、RAIDという技術で複数のドライブを連携させ、一部が故障してもデータを守れる点にあります。

例えば、RAID 1では2台のドライブに同じデータを保存(ミラーリング)するため、1台が壊れてもデータは無事です。RAID 5やRAID 6ではさらに高度な冗長性を確保できます。

私の体験では、昨年使用していたHDDのひとつに不調の兆候が現れました。NASの警告通知を受けてすぐにドライブを交換したところ、システムが自動的にデータを再構築。一切のデータ損失なく作業を継続できたときは、RAIDの価値を実感しました。

セキュリティ対策も万全に

クリエイターの資産であるデータを守るため、最新のNASはセキュリティ機能も充実しています。ボリューム暗号化、二段階認証、アクセス権限の詳細設定など、多層的なセキュリティ対策が可能です。

定期的なファームウェアアップデートによりセキュリティホールを塞ぎ、常に安全な状態を維持できます。外部からのアクセス時もVPNを使った安全な接続方法がサポートされています。

どこからでもアクセス可能なプライベートクラウド

NASの魅力のひとつは、適切に設定すれば外出先からもアクセスできる点です。自分専用のクラウドストレージのような使い心地を実現できます。

Synologyは「QuickConnect」、ASUSTORは「EZ Connect」といったサービスを提供しており、比較的簡単に外部からの安全なアクセスを実現できます。クライアントとの打ち合わせ中にも必要なデータにアクセスできるようになり、業務の柔軟性が大きく向上しました。

外出先やリモートワーク時にNASにアクセスするには、DDNS(Dynamic DNS)設定が重要です。これにより、変動するIPアドレスでも固定のドメイン名でNASにアクセスできます。

HDDとSSD、NASの選び方

NASには大きく分けて従来型のHDDを使用するタイプと、近年普及しつつあるSSDタイプの2種類があります。それぞれに特徴があり、用途や予算に応じて選ぶことが大切です。

HDDタイプは実績ある記録媒体として、大容量かつコストパフォーマンスに優れています。一部のモデルではM.2 NVMe SSDスロットが搭載されており、高速キャッシュとして活用できます。

一方、SSDタイプは超高速アクセスと静音性が特徴です。HDDのような物理的な回転部分がないため、衝撃に強く消費電力も少ないのが利点です。

初期費用と維持費を考える

NAS選びでは初期投資だけでなく長期的な維持費も重要です。HDDタイプは導入コストが安価ですが、電気代がかさむ傾向があります。対してSSDタイプは初期投資は高めですが、長期的な電気代は抑えられます。

私が計算したところ、電気代の差は以下のようになりました:

・HDD NAS:7W × 24h × 365日 ÷ 1000 × 31円 ≒ 1,900円/年

・SSD NAS:2W × 24h × 365日 ÷ 1000 × 31円 ≒ 540円/年

省エネや静音性を重視する場合はSSDが有利、大容量とコストパフォーマンスを重視するならHDDが適しています。

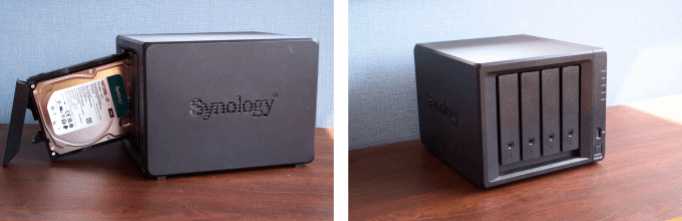

HDD NAS 1年間運用の長期レビュー

Synology提供のHDD NASレビュー:DS923+

世界的シェアを誇るSynologyは、直感的なUIと安定性で知られ、初心者から上級者まで幅広いユーザーに支持されています。DS923+は、拡張ボードで10GbE通信に対応し、最大9ドライブまで拡張可能な多機能モデルです。

DiskStation DS923+実際の使用感

DS923+は4つのHDDベイと2つのM.2 NVMe SSDスロットを搭載しており、拡張性に優れています。ドライブのホットスワップに対応しているため、システム稼働中でもドライブ交換が可能です。

初めてNASを導入する方でも、セットアップウィザードに従うだけで基本設定は完了します。管理ソフトウェア「DSM」の操作性は非常に高く、直感的に使えるのが魅力です。DSMには写真管理アプリ「Synology Photos」が含まれており、顔認識や被写体認識などのAI機能でGoogleフォトのような便利な体験を提供してくれます。また、「DS File」などのモバイルアプリを使えば、スマートフォンから簡単にファイルにアクセスできます。Windows PCからは通常のネットワークドライブとしてマウントでき、日常的なファイル操作もストレスなく行えます。

ただし、DS923+の場合は10GbE通信を活用するにはオプションボードの追加が必要です。※その他10GbE標準対応のNASもあります。

私のワークフローでの活用例

3DCGや映像制作を行う私にとって、DS923+は頼もしいパートナーとなっています。

このNASではRAID 5を構成しており、4台中1台のドライブが故障してもデータを失わずに済みます。以前、長時間のレンダリング中にドライブ不調の警告が表示されたことがありましたが、作業を中断することなくドライブ交換だけでまたバックアップがある安全な状態に戻せました。トラブルがあってもすぐにリカバリーできることは大きなメリットです。

4K動画編集においては、M.2 NVMe SSDキャッシュを追加後、特にタイムライン上のスクラブ操作がスムーズになり、編集作業のストレスが大幅に軽減されました。

また、教育機関での講師活動においても、DS923+の共有機能で学生の課題提出や教材配布を一元管理できるようになり、授業運営が効率化されました。

SSD NAS 1年間運用の長期レビュー

ASUSTOR提供のSSD NASレビュー:FS6712X

従来のHDD NASと比較して、SSD NASは読み書き速度、静音性、耐久性において大きなアドバンテージを持っています。発熱も少ないため冷却ファンの回転数を抑えられ、長時間作業にも最適です。

FLASHSTOR 12 Pro (FS6712X)ASUSTOR FS6712Xの特徴

ASUSTORが提供するFS6712Xは、M.2 NVMe SSDを最大12基搭載可能な先進的なモデルです。標準で10GbEポートを備え、現代クリエイターが求める高性能を実現しています。

実際の使用体験

ASUSTOR FS6712Xは追加オプションなしで10GbE接続が可能です。12基ものM.2 NVMe SSDスロットにより柔軟なRAID構成が可能で、私は6台のSSDでRAID 10を組んでいます。

コンパクトな筐体は作業デスク横にも置けるサイズで、低消費電力設計により長期運用コストも抑えられます。何より静音性が印象的で、音声ナレーション録音時にも気にならないレベルです。

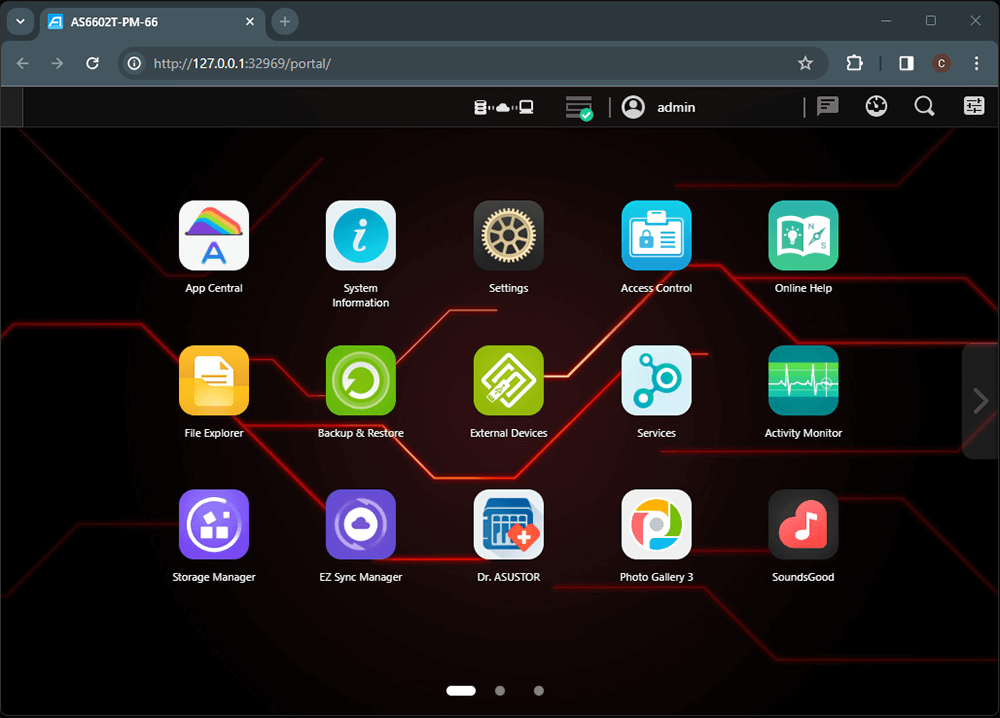

ASUSTORの「ADM」オペレーティングシステムは非常にモダンなインターフェースが特徴で、「AiFoto」アプリではAIを活用した写真の自動分類が可能です。モバイルアプリ「AiMaster」や「AiData」を使えば、スマートフォンからNASを管理したり、ファイルにアクセスしたりできます。PCからは「WebDAV」や「SMB」プロトコルでWindowsのネットワークドライブとして簡単にマウントでき、GoogleDriveと同じような使い勝手でファイル操作が可能です。

クリエイティブワークでの活用

FS6712XはCG制作や映像編集において真価を発揮します。4K以上の映像プロジェクトでの使用感は特に素晴らしく、HDDベースのNASと比較すると読み書き速度が格段に向上し、編集作業中のストレスがほとんど感じられません。

大量のテクスチャデータやモデルデータの処理も高速で、特に締切が迫ったプロジェクトでは時間短縮効果を実感します。10GbEポートの標準搭載により、数十GBのデータ移動も短時間で完了するため、作業効率が飛躍的に向上しました。

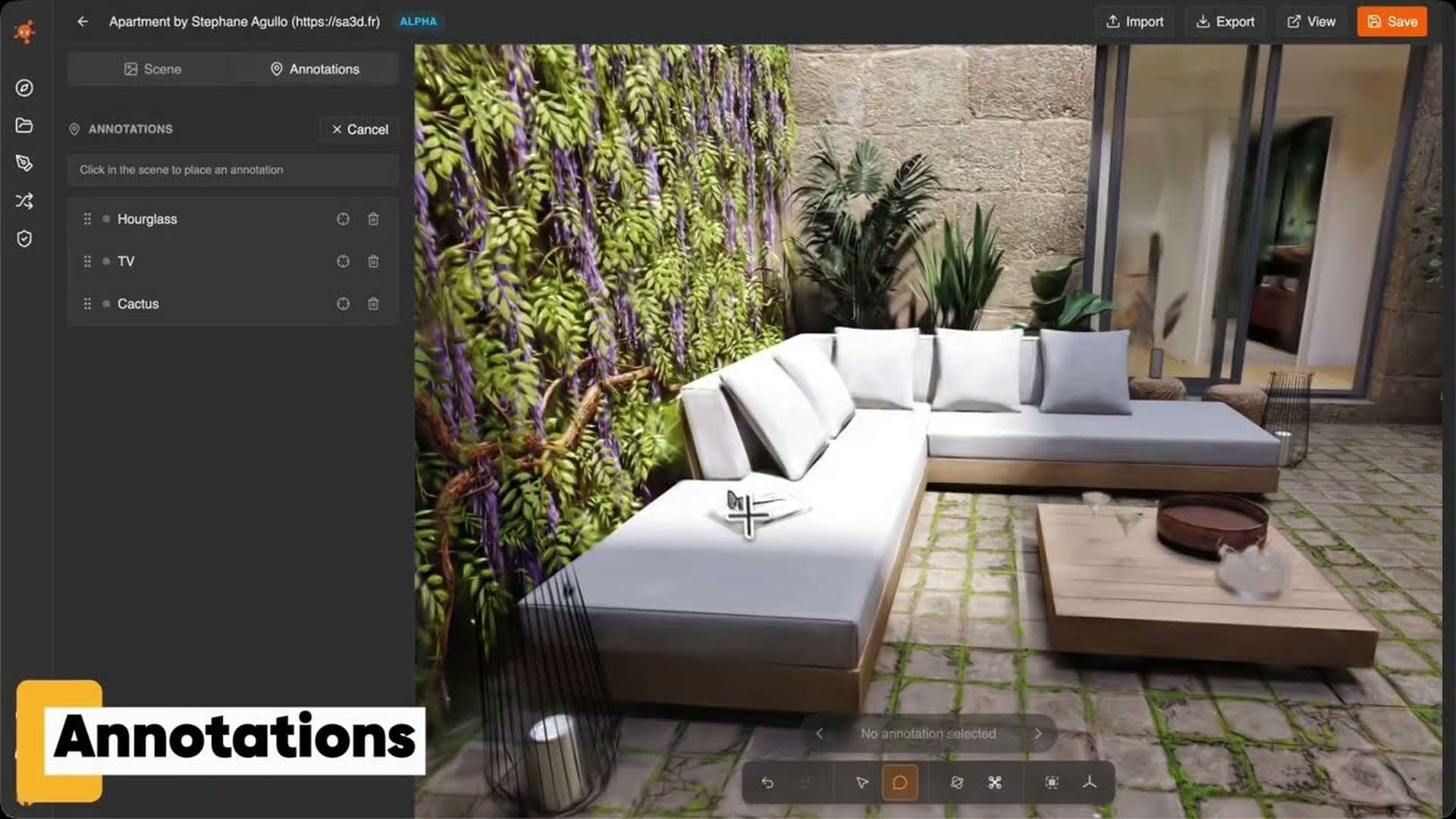

速度比較:実際のワークフローで体感した差

クラウドサービスとNASの最も顕著な違いは、実際の作業時における体感速度です。比較表には数値を記載しましたが、実際のワークフローではどのような違いがあるのでしょうか。

私の経験から、4K動画プロジェクトの編集において、Googleドライブでは素材の読み込みに2〜5分、保存に3〜7分かかり、タイムライン上のスクラブ操作にも明らかな遅延が生じることがあります。これに対しSynology DS923+では素材の読み込みが20〜30秒、保存も30〜40秒程度に短縮され、操作性も格段に向上しました。さらに驚いたのはASUSTOR FS6712Xの速さで、同じ素材の読み込みがわずか5〜10秒、保存も10秒程度で完了し、スクラブ操作がまるでローカルディスクのように滑らかです。

大規模3Dシーンでのテクスチャ処理においても同様の違いを実感しています。Googleドライブでは高解像度テクスチャの読み込みに数十秒から数分かかることがあり、作業の中断を強いられることが少なくありませんでした。Synology DS923+に移行後はテクスチャの読み込みが数秒程度に短縮され、作業の流れがスムーズになりました。ASUSTOR FS6712Xではさらに高速化され、ほぼ瞬時にテクスチャが読み込まれるため、創造的な作業に集中できるようになりました。

これらの速度差は日々の作業では大きな時間節約となり、特に複数のファイルをやり取りする作業では、その差が累積して生産性に大きな影響を与えます。クライアントからの急な修正依頼や締切直前の変更にも余裕を持って対応できるようになったのは、NASの高速性がもたらした大きな恩恵だと感じています。

NAS導入の際の注意点

実際にNASを導入する際は、いくつか注意点があります。私が経験した失敗から学んだポイントをご紹介します。

まず、ネットワーク環境の整備が重要です。高速なデータ転送には有線LANが必須で、できれば10Gbps以上の速度をサポートするルーターやスイッチを用意しましょう。

また、ドライブ選びも慎重に行うべきです。NAS専用に設計されたHDDやSSDを選ぶと、信頼性と寿命が向上します。私は当初、手持ちのドライブで構成したところ、互換性の問題で安定動作しないという問題に直面しました。

電源保護も忘れてはいけません。突然の停電はデータ破損の原因になるため、UPS(無停電電源装置)の導入も検討してみてください。

まとめ:理想的なデータ管理環境の構築へ

ここまで、NASを活用したデータ管理の重要性と実践方法を紹介してきました。Synologyの安定感とASUSTORの先進性、どちらも魅力的な選択肢です。

初めてNASを導入する方には、使いやすさに定評のあるSynologyのHDDモデルがおすすめです。セットアップが簡単で、管理ソフトウェアも直感的に操作できるため、特別な知識がなくても安心して使い始められます。手頃な価格で大容量のストレージを構築できるのも大きな魅力です。

すでにNASを使っていて、より高速なパフォーマンスを求める方には、ASUSTORのSSDモデルが適しているでしょう。特に大容量データを頻繁に扱うプロフェッショナルにとって、その速度差は作業効率に直結します。静音性も高く、録音作業を行うスタジオでも気にならないレベルです。

いずれにせよ、大切なのは「自分でデータを管理する」という意識です。クリエイターにとってデータは作品そのもの。その保護と活用の環境を整えることは、クリエイティブな活動を持続可能にするための重要な基盤となります。

今回紹介したNASソリューションが、皆さんのクリエイティブワークをより安全に、そして効率的にするための一助となれば幸いです。

おわりに

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。この記事が皆様のデータ管理の参考になれば幸いです。

なお、本記事でレビューした製品はSynology社とASUSTOR社より提供していただきました。当初予想していたよりもその速度はもとより、ユーティリティや連携アプリケーション、スマホアプリが充実しており、有料のクラウドサービスに負けないインフラが整っていることに驚かされました。

この場を借りて両者に深く感謝申し上げます。皆さんのクリエイティブワークが、安全で効率的なデータ管理に支えられ、今後さらに発展していくことを願っています。