東京・名古屋・福岡・札幌・神戸の全国5拠点で、社員180名を超える規模に成長したCGプロダクション「exsa(イクサ)」。

人材の流動性が高く、流行の移り変わりも激しいクリエイティブ業界において、安定した規模拡大を実現することは簡単なことではない。今回、同社の安定的なプロダクションの成長を支える経営の秘密を探るべく、同社の常務取締役の齋藤文仁氏と取締役/制作本部 本部長、ゲーム開発部 部長の海老澤広樹氏にインタビューを実施した。

彼らが目指してきたのは、日本的な規律と安定を重んじた「普通の企業」だという。社員が長く働ける環境を築き、堅実な組織づくりを続けるために、exsaが実践してきた経営の取り組みを紹介する。

▼「普通の企業」って何ですか?

――まずは目標とする「普通の企業」とは一体何を指すのか、教えてください。

齋藤文仁氏(以下、齋藤):シンプルに言うと「一般社会の常識から逸脱せず、しっかりとビジネス上のルールやマナーを守って仕事を行う会社」のことですね。

海老澤広樹氏(以下、海老澤):CGWORLD325号「クリエイターの学びの現場」でも取材いただきましたが、新人研修では、まずは一般的な社会人のマナーから新人には教えています。挨拶、報連相、敬語、電話対応、メールの書き方、名刺交換、身だしなみなど、いわゆる社会人の基礎にあたる部分を教え、クリエイターである前に、信頼される社会人であるべきだということを理解してもらいます。

――「クリエイターらしくのびのびと働けること」をPRする企業が多いなかで、あえて「きちんとしていること」を目標にするのは珍しいですよね。目指した背景について教えてください。

齋藤:それこそexsaが設立初期の頃、20年くらい前のクリエイティブ業界自体に適当な部分があったんですよ。「クリエイターはいい仕事さえしていれば、少しくらい納期を守らなくても、礼儀を守らなくても許される」というような空気感があって、会社に本来あるべきルールやマナーがないがしろになってしまっていました。

それだけが原因とは言いませんが、予算やスケジュール、リソースの管理もずさんになったり、スタッフの働き方も不規則に。朝起きて出社し、夜に帰宅して休むといった生活リズムが成り立たず、案件によっては何日も徹夜するのが当たり前になっていました。そうした環境では、夢や希望を抱いて業界に入ってきた若手もすぐに疲弊し、他業種へ転職してしまうケースが後を絶たなかったのです。

こうした当時の「業界の常識」を疑わないと、組織として成長も継続もできなくなるのではないかと社長に指摘されたんです。そこで注目したのが、個人の才能に頼るのではなく、集団としての力を安定的に伸ばしていくための日本的な経営スタイルでした。

20年間プロダクションを運営してきて気づいたのは、安定した成長のためには社員が安心して長く働ける環境をつくること、そして多様な企業から信頼されることが欠かせません。そのためには、個人の力だけでなく組織全体の機能性と信頼性を高める必要があり、だからこそルールづくりや組織づくりを重視する必要があると。

――なるほど。そういった背景があったんですね。では、ここからは、20年の試行錯誤の中でどういう施策が組織力の強化につながったのか伺っていきたいと思います。

▼組織づくり:仕組みで集団の力を発揮する

■組織の階層化

――まず、どのようにして現在の従業員数まで規模を拡大してきたのか教えてください。

齋藤:当社はゲーム、アニメ、遊技機、VTuber、VRなど幅広いジャンルのCG制作に対応しています。案件の幅が広がるのに合わせて、社員数も少しずつ増えていきました。

海老澤:2004年の設立から2016年頃までは遊技機案件が中心で、その時点で社員は100名前後でした。2016年以降はゲームやアニメの案件が増えていき、今ではゲームでは開発協力、アニメではプリプロから関わるCG元請け案件が増加しました。そこからは波はあるものの毎年10人前後のペースで人員が増え、じわじわと規模を拡大してきた、というイメージです。

――10年で社員数が2倍近くになったのは大きいですよね。ただ、社員を増やすことにリスクを感じなかったのでしょうか。あえて人数を抑える会社も多いと思いますが。

齋藤︰それこそ、100人くらいで留まって人数調整をかけようかという時期もあったんですよ。実際、遊技機の景気が悪い時期は、100人のラインを行き来していたんですが、あるタイミングで「これはもう増やさないと厳しくなるだろう」と判断して新卒を多めに採る動きに切り替えました。

――増やさないと厳しくなる、というのはどういった意味なのでしょう?

齋藤︰当たり前の話なのですが、結局みんな歳をとっていっちゃうんですよね。人を増やさないとピラミッド型の組織を維持できなくなり、会社の継続性が保たれなくなる。それが予想できてしまったので、組織の新陳代謝を図るためにも新卒を採ることにしました。

海老澤︰あと、中途は狙ったタイミングで採用出来ないんですよね。だから、会社としての未来を計画的に想定するには新卒を採っていくしかない。

――なるほど、新卒採用はまだ計画がしやすいということなんですね。ただ、若手を中心に採用していくとなると、育成コストも増大になるかと思います。人数規模を大きくしても、組織として安定させる秘訣はありますか?

海老澤:スタッフに組織管理を業務の1つとして担当してもらうことですね。役職は名ばかりのものではなく、組織の管理業務を担当する役割が設定されていますので、当社のスタッフは早い段階から組織の上下や、組織における管理業務を経験する事になります。

まだ役職に就いていないスタッフについても、2年目になれば、1年目の先輩として、後輩の指導に関わる事になります。

自分ひとりの実作業だけで評価するのではなく、組織上の役割も総合して評価をするという制度が、ピラミッド型の組織の構築に繋がっていると思います。それをする事で、ある特定の個人の力量に依存し過ぎない体制づくりを目指しています。

――なるほど、役職の定義に秘訣があるんですね。では具体的にどのような組織図となっているのか教えてください。

齋藤:組織自体は下記の図のようになってます。各部はさらに課単位に分かれています。

■exsaの組織図(2025年9月時点)

――まず、各部署はどのような経緯で立ち上がったのでしょうか?

齋藤:そうですね。元々は遊技機の仕事がメインで、その頃は企画部、制作部、管理部と言うシンプルな構成でした。そこから、遊技機以外の案件も推進していこうということになり、従来の遊技機系の制作をする第一制作部と、遊技機以外の制作を行う第二制作部に分かれました。

さらに人数が増えてモーションキャプチャと札幌スタジオと神戸スタジオをまとめた第三制作部が設立され、追って制作部門を横断してフォローする制作推進部、制作部の統括をする制作本部が設立……といった感じです。

コロナ禍で在宅用PCなど機材やライセンスに関わる仕事量が増えたことを受けて情報システム部が立ち上がり、その後、ゲームの開発に関わる仕事が増えてきた事と、対外的にも当社がゲーム開発業務に取り組んでいる事を分かり易くする意図で、ゲーム開発部が立ち上がり……とそのとき必要なものに合わせて組織としても変化を繰り返してきたかたちですね。

今年は採用に関わる現場の負担が増えてきた事もあり、新たに採用に関わる動きを専門的にやってもらう部門も立ち上がりました。

――案件や社内の状況に合わせて割とフレキシブルに部は構成しているんですね。部の人数規模はある程度決まっているんですか?

齋藤:今でも数年に一度、管理体制の見直しは行っているのですが、1つの部門の人数が大体人数が50人くらいになるとコントロールしきれなくなってくるので、それくらいの人数になると分割をした方が良いのかな、と思っています。

50人を超えると、誰が何をやってるかわからなくなりますし、面談をするにしてもなかなか大変な人数なんですよね。なので、部署ごとに学校の1クラス分、30人くらいになるようにするのが適正な気がしています。

■exsaの職位について

――次に、社員の職位についてはどのように決まっているのか教えてください。

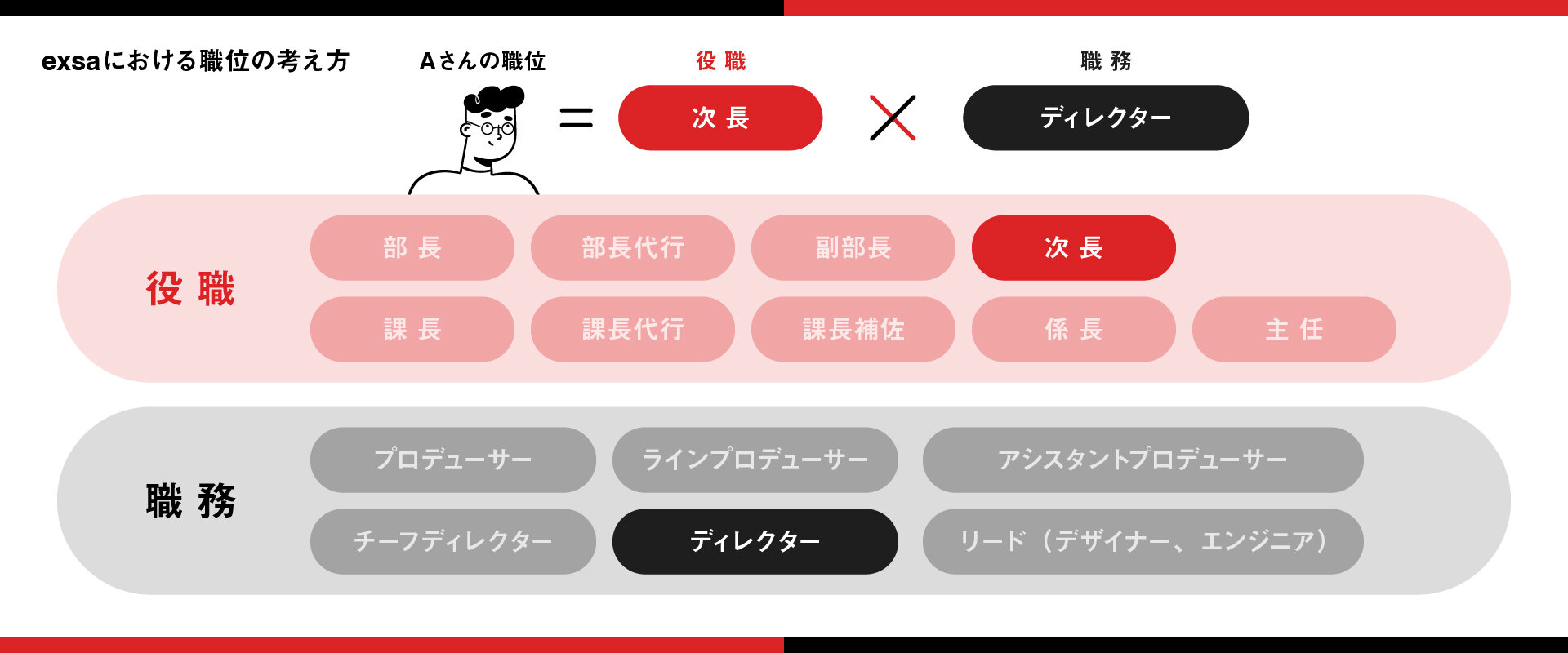

海老澤:職位は役職と職務の組合せです。例えば役職は「次長」、職務は「ディレクター」といった形で、一人ひとり会社における役割を明確化しています。

――社員の評価はどのように決めているのでしょうか?

齋藤:職務としての評価と、役職としての評価と、2つの軸から評価を行うようにしています。案件やプロジェクトでの活躍や動向があれば職務サイドの評価になり、組織での管理などで活躍した部分があれば役職サイドでの評価になります。

齋藤:プロジェクトごとにプロジェクトリーダーがスタッフの動向と評価をつけるので、それに基づいて給与が決まることになります。

例えば、部下に指導をしたり、クライアントや協力会社との窓口を担当したりすると評価され、段階的に重要なポジションを任されていき、またそこで実績を積む事で評価される、といったイメージでしょうか。もちろん、基本的には技術職なので技術が高ければ評価も上がりますが、その技術が共有や指導に用いられ、組織内での影響をより大きく及ぼす事で評価への影響も大きくなります。

――厳密ですね。いわゆる世間の大企業のように階層構造がかなり細かく分かれている印象ですが、これはexsa設立当初からでしょうか?

齋藤:いえ、最初はそんな仕組みはありませんでした。少なくとも海老澤さんが入った2010年頃まではなかったですね。

海老澤:今のかたちになったのって10年ちょっと前とかじゃないですか。それまでは今ほど制度がしっかり固まっていませんでした。なんとなく「仕事でディレクションをするからチームリーダーをやってくれそうだな」「プロデューサーだから管理業務をやってもらえそうだな」みたいな(笑)。

齋藤:人数や規模が増えてきたとき、縦の軸を通さないと管理が難しくなったんです。そこで役職を設け、組織のために動ける人を配置し、成果を出した人を上に引き上げる。その繰り返しで、自然に今のピラミッド型の階層ができあがりました。

――ただ、ピラミッド型だと組織が硬直化して、若手の抜擢機会が減り、世代交代が難しくなりませんか?

齋藤:それは“同じ役割を同じ人に延々と期待する”から起こるのだと思います。スキルを身につけ、経験を積んだ人には、その年齢や段階にふさわしい、育成や管理の仕事を任せればいい。正しく経験を与え、成長に応じた仕事を提供しないと、会社全体の力も頭打ちになってしまいます。

海老澤:だからこそ、理想的には終身雇用のような制度があった方がいいと思います。雇用が安定していなければ、働く側は常により良い条件を探し続けてしまう。そういう人に会社の重要なポストを任せるのは経営としてもリスクが大きいんです。雇用の安定が保障されていれば、社員も安心して会社に腰を据えられるし、会社も安心して責任ある仕事を任せられる。責任ある仕事を任される事で社員も成長できる。社員が成長する事で会社も成長する。

数年に一度管理体制を見直す事で、その時とその少し先の未来に応じて、組織を最適化する事も狙っています。体制が変わる事で大変な事もありますが、新しい事業に取り組むための組織を新設したり、最近メキメキと急成長してきた社員や中途で入社した人が更に活躍できるポジションを用意出来たり、と状況に応じて動きを変えていく柔軟性は、経営層にもスタッフにとっても、とても重要だと考えています。

――なるほど。安定的に会社を大きくしていこうと考えると、経営とスタッフ双方にメリットがあるわけですね。

■ 地方拠点の意義

――続いて、会社組織の話で言うと、支社の設立も積極的ですよね。そもそも、札幌・福岡・名古屋・神戸といった地理的にも隔たれた日本全国に地方拠点を置いた意義や狙いはなんだったのでしょうか?

齋藤:名古屋だけは営業拠点の延長で制作スタジオ化したという、少し特殊な成り立ちではありますが、それ以外の支社は基本的にはすべて採用を目的に立ち上げています。地方拠点で採用が進むにつれ、ゲームやアニメの経験を持つスタッフが集まった事が今日の当社のビジネスの幅を広がる原動力になった事は間違いありません。実は制作スタッフのうち60%が東京以外の拠点で占めています。

――60%! 地方スタジオの方が人が多くなってきているんですね。意外でした。海外への進出は考えているんですか?

海老澤:2013年1月の福岡支社立ち上げのタイミングでは、実はベトナムなどのアジアへの進出も検討していました。ただ、為替の影響を大きく受ける事と、結局国内のほうがコミュニケーションがとりやすいねということで、まずは福岡から立ち上げることにしたんです。ちょうど行政が企業誘致に力を入れるタイミングだったのもきっかけになりました。

齋藤︰2015年4月に立ち上げた札幌スタジオは、当時名古屋、福岡の次の拠点を見据えた時に日本の北の方にある都市である事と、ある程度の人口規模がある事が決め手になりました。ちょうど取引先の企業も札幌にありましたし。ただ、ある種の勝負勘というか、逆張りというか、「札幌は穴場なんじゃないか?」くらいの流れで立ち上げたような気もします。

神戸スタジオの立ち上げは、当社の事業の1つである白金珈琲の実店舗が神戸にあった事がきっかけです。その店舗のフロアの再編成のタイミングがあり、場所が出来たので制作拠点にしてみたらどうかと。

――戦略的というよりは巡り合わせで生まれた拠点も多いんですね。地方スタジオを構えることで、統率が難しくなることはないのでしょうか?

齋藤:もちろん距離の壁はありますが、拠点ごとに完結させるのではなく、各地が有機的につながり、1つの案件を分担して仕上げる体制を取っています。だから地方に拠点を増やしても、全体として崩れることなく機能しています。

拠点ごとにチームが存在するのではなく、部内に複数拠点のスタッフが所属しているイメージですね。担当プロジェクトについては、1人のスタッフが1つの作品につきっきりというわけではなく、状況やスケジュールに合わせてスタッフが各プロジェクトにアサインされていきます。

――今後、新たな地域への進出も検討しているのでしょうか?

齋藤︰地方拠点はまだまだ増やしたいと思っています。土地の高騰や物価高、スタッフの通勤負担など、東京は色々厳しくなってきたなという思いがあるので……。

今後もこれらの負担は高まってくると思いますし、地方から東京に上京した人のUターン先や、家庭や介護などでのライフステージ変化に向けた労働環境として地方拠点を増やすのは現実的にメリットがある選択肢なのではないかな、と思います。これも社員にできる限り長く働いてもらうための施策の1つと言えるかもしれないですね。

▼「普通の企業」に必要な採用と評価制度

■ 求める人物像

――では引き続き、「普通の企業」を目指すためには、どのような人材が必要なのか教えてください。

齋藤:一番重要なのは、やっぱりコミュニケーションですよね。技術やスキル以上に、まず採用基準になるのは思考や考え方、人となりだと思います。いくらスキルが高くても、個人主義的で協調性がなければウチには合わないな、と思います。他には、自責か他責かの傾向もよく見ますね。自分で自分の責任をちゃんと負えそうな人がやっぱり望ましいし、過去のエピソードを掘り下げたりしたときに他責感が話から見え隠れすると危なげに感じます。

海老澤:あとは、素直さですよね。特に新卒は素直であればあるほどいい。何でも従ってくれる人が良いという話では無くて、自分の考えに固執して指示を聞いてくれなかったり、言われたアドバイスを試してもみない人は、成長の速度も遅い傾向があるのかなと思います。

――そういえば、貴社は服装規定もありますよね。これもクリエイティブ系の会社では珍しい。茶髪も禁止されています。

齋藤:大前提として、クライアントやexsaに関わる人たちに不快な思いをさせてはいけないでしょう、というのがあります。

もちろん今の時代、髪が何色だろうと気にしない人たちがたくさんいるのは知っていますよ。ただ、気にする人も大勢いるわけですよ。そして、クライアント側の人たちがどんな文化で育ってきて、どこまでなら許容するのかはわからない。となると、自分たちの側で決定できるものではないと思っています。それこそ、ウチの社員が外でゴミをポイ捨てしたらどう思われるか、といった話と変わらないですよ。堅苦しい感じがある事は承知してますが、こういう細かな事が最終的に社員を守り、長期的なキャリアを築くことにつながると考えてます。

――他にも、会社の重要行事の際にはスーツを着用するという規則などもあるそうですが、これは何のためでしょうか?全くクリエイティブには関係ないんじゃないかと思ってしまいますが。

海老澤:これは「普通の企業」という話にも通じますが、業界内では気にならないことでも、一般的な常識から外れると場面によっては良く思われないことがあります。例えば、ある程度の年齢になって結婚式のようなフォーマルな場に黒いワイシャツで出席すると、自分の印象だけでなく、その場に招いてくれた新郎や新婦の印象が悪くなることもあるでしょう。だからこそ、時にはスーツを着て「普通の感覚」を確かめ直すのも大切だと思います。そうした経験があるからこそ、普段自由な服装で働けることの有難みも、より実感できるのではないでしょうか。

齋藤:結局、広く外からどう見られるかを意識しようね、という話かもしれません。

▼安定的な案件獲得を行うには?

――では最後に、貴社のように長い雇用を保障していくためには、安定的な売上も重要だと思います。案件の構成比率はどのようになっているのでしょうか?

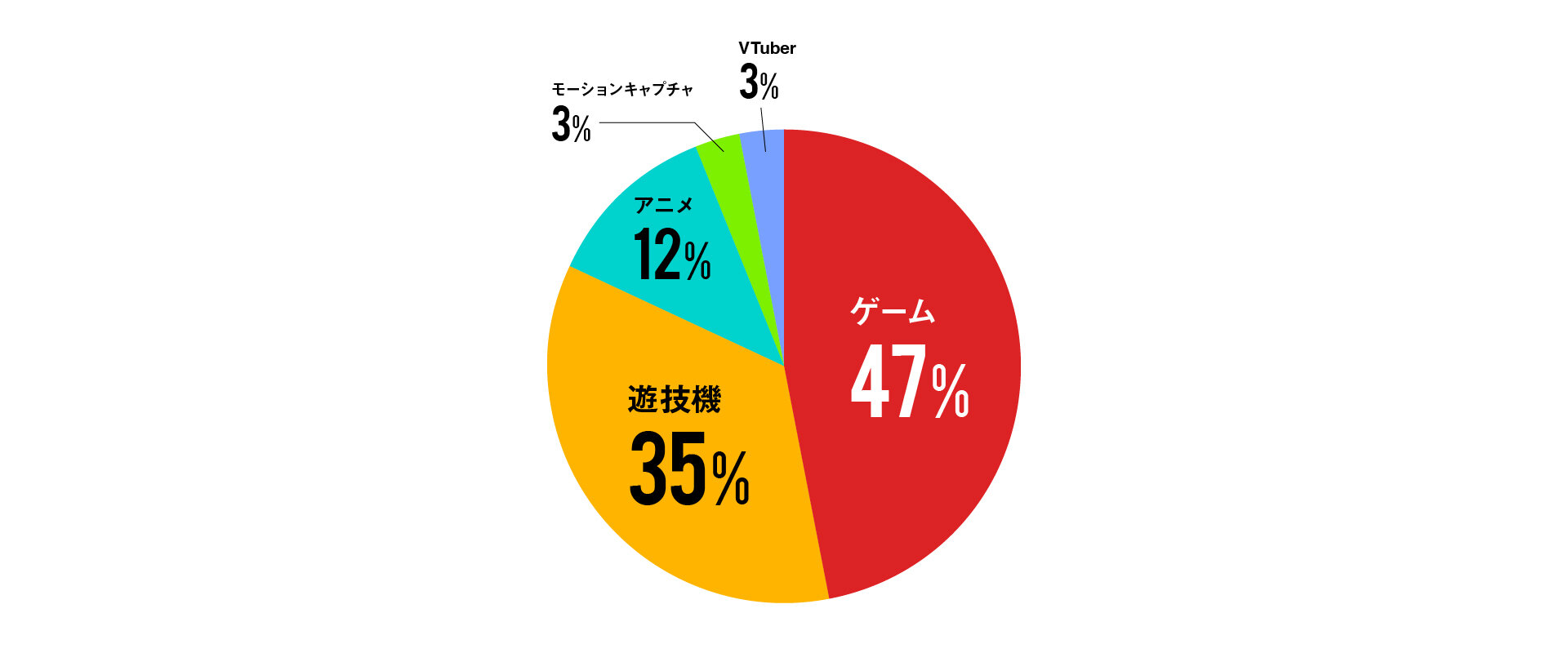

齋藤:今年はまだ途中なので、昨年の構成比率ですが、ゲーム47%、アニメ12%、遊技機35%、モーションキャプチャ3%、VTuber3%……といった構成になっていました。ただ、今年は遊技機がかなり伸びており、アニメもすでに昨年比で2倍になる見込みがあるので、今年の比率はまた変わるかと思います。

――10年くらい前は、遊技機の案件比率が高かった印象がありましたが、いつの間にか、アニメやゲームなどのジャンルの比率が高まりましたよね。

齋藤:2016年くらいだったと思うのですが、遊技機業界の雲行きが怪しくなってきた際に他分野の案件も増やしていこうという話が出たんですよ。もちろん、それまで遊技機がメインだったのでいきなりなんとかなるわけもなく、2、3年は厳しい時期が続いたんですが、そこからなんとか仕事が増えてきて。徐々に対応できるようになっていきました。

――遊技機業界の変化はそれほど切迫したものだったのでしょうか?

齋藤:ちょうど、仕事の質が変わっていくところだったんですよね。exsaの創業初期、昔の遊技機の映像は3DCGによるものが多かったのですが、ちょうど先ほど話した10年前くらいからアニメ版権の台が大多数を占めるようになったんです。その結果、遊技機案件のメインスタッフは2Dの作画になり、3DCGのモデリングとモーションのスタッフの仕事が減ってしまった。それが、ゲームやアニメの方に出ていく契機になったんです。

――遊技機からアニメやゲームに仕事の幅を広げるのは大変ではなかったですか?

齋藤:アニメに関しては、もともと私がアニメーション会社で働いていたこともあったので、ある程度、勝手がわかっていたこと、遊技機の映像でもセルシェ-ディングの3D映像をつくっていたので抵抗が少なかったですね。ある程度は従来の仕事の延長でやることができたと思います。

海老澤:ゲームについては、それまではリアルタイムCGの経験が豊富だったわけではありませんでした。そこで私をはじめとするプロデューサー陣が各ゲーム会社を一社ずつ訪問し、案件の獲得に動きました。最初は知り合いからの紹介でカットシーンやアセット制作など、当社が対応できる範囲から着手し、自社内ではゲームエンジンの活用方法を学習しながら、少しずつ対応できる領域を広げていったんです。エフェクト制作においては、遊技機のノウハウが活かせたのは新たな発見でした。

分野を広げる際には、単なる制作の一部分を請け負うだけでなく、開発の中核業務に関わることが大切だと考えています。そうすることで開発側の意図が掴み易くなり、部分的な業務においても痒い所に手が届く提案がし易くなるからです。何の為のCGなのか、ジャンルが違えば求められる内容も変わってきますので、各ジャンルごとの専門性を高め、社内に知見を蓄積する事はとても大切な事と捉えています。

その結果、どのジャンルにも波はあるものの、開発業務を担えるようになることで全体としては安定し、波を平準化しようとしています。

――受託ビジネスは基本的に需給の波があり、その波で打撃を受ける企業も珍しくないですが、順調に規模を拡大できた要因は何だと思いますか?

齋藤:やはり、その時々で需要のある仕事に積極的に取り組んで、幅広いジャンルの案件を受けられるようになったことが大きいと思います。遊技機ばかりを手掛けていた際は遊技機業界の波が直撃すると打撃を受けていたのですが、今はどこかの業界の調子が悪いときは他の業界からの仕事を増やすといったやり方で調整ができるので、かなり楽になりました。

――業界ジャンルごとに売上目標はあるのでしょうか?

齋藤:各ジャンルごとに売上の目標値はありますが、厳密なノルマは設けていません。というのも、数字を追うことに集中しすぎて、担当者が他ジャンルへの協力を後回しにしてしまうのを避けたいからです。あくまで全体としての売上目標を達成するために、その時々で各ジャンルの業界の状況に応じてベストを尽くすかたちとなっています。各自が自分の手柄をあげる事よりも、全体としての目標達成に重きを置いています。

そもそもトレンドは2〜3年で変わっていくものですから、特定ジャンルや1つの作品に依存するような経営は安定から遠ざかると考えています。

――ありがとうございます。それでは今後、exsaとして目指す目標や計画についての展望があれば教えてください。

齋藤:これまではBtoBの受託がメインで、一般的な観客には知る人ぞ知る企業だったと思います。ただ、今後はこれだけを続けても経営的には難しい局面に入っていくと予想しています。

プロダクションがつくり手として、アーティストと同じ様に、消費者側にファンを増やしていく事が必須となる時代が迫っていると考えています。会社の名前を認知してもらえるような活動を今後増やしていけたらと考えております。

海老澤:自分もそうですが一度はオリジナル作品で勝負してみたい人は社内にも少なくないと思うんですよ。なので、その勝負の土台になるようなブランド確立を今後5年ほどかけてやっていければ、と思います。

とは言え、やはり日々の仕事の中でクライアントから信頼を得てファンとなってもらう、パートナーとして認めてもらう為にも、しっかりと日々の仕事に向き合いながら、会社のレベルを上げていきたいですね。

齋藤:ちょうど、今年は求人の応募者数が1000名を超えてきたところでもあるので、引き続き良い若手を育てながら、会社も一緒に成長していきたいですね。

TEXT_稲庭 淳

PHOTO_弘田 充