技術革新が絶えないCG映像・ゲーム業界で、クリエイターはどう学び、成長していくのか。各社の教育・研修の取り組みに迫る新連載が始動。第1回では、マインドと専門性の両面から新人育成に注力する、exsaの取り組みを紹介しよう。前編では、exsaの研修方針や、社会人としての意識を育むためのマインドセット教育、全国拠点をまたいだ集合研修の工夫について解説する。

※本記事は月刊 『CGWORLD + digital video』vol.325(2025年9月号)掲載の「クリエイターの学びの現場 第1回 exsa」を再編集したものです。

exsa

2004年設立、22期目のCGプロダクション。スタッフは約180人。東京本社(約100人)、名古屋支社(約25人)、福岡支社(約25人)、札幌スタジオ(約15人)、神戸スタジオ(約15人)に加え、グループ会社内にモーションキャプチャスタジオもある。

Webサイト:www.exsa.jp

採用ページ:www.exsa.jp/recruit.html

学生から社会人へ。研修前半の4月はマインドを切り替えるタイミング

CGWORLD(以下、CGW):手始めに、exsa(イクサ)さんの事業内容を教えてください。

海老澤 広樹氏(以下、海老澤):当社は、ゲーム、アニメ、遊技機、VTuber、VRなど、様々なジャンルのCG制作に対応しています。中でもセルアニメ調のCG表現を得意としており、ゲームでは開発協力、アニメではCG元請けとしてプリプロから関わる案件も増えています。VTuber関連の仕事もここ数年で大きく伸びていて、モデル制作に留まらず、演出から映像制作まで担当するケースも多くなってきました。この領域は若手が活躍しやすいジャンルとして注力しています。また、3DCGデザイナーだけでなく、企画や2Dデザイナー、映像演出、エンジニアなど、社内に多様な専門職が在籍しているのも特徴です。そのおかげで、ジャンルを問わず一貫した制作対応ができるのが、当社の強みです。

▲取締役/制作本部 本部長/ゲーム開発部 部長・海老澤 広樹氏

CGW:exsaさんが新人育成に注力する背景や、研修方針もお聞かせください。

海老澤:新卒で社会に出る人は、最初に就職した会社で受けた教育や経験次第で、その後の価値観や働き方が大きく変わってくると考えています。だからこそ、長くこの業界で活躍していけるような、土台となる考え方をしっかり伝えることが、採用した側の責任だと思っているんです。また、OJTだけに頼ると、担当案件や先輩社員によって教え方にばらつきが出てしまうこともあります。「指導の質や環境に差があっていいのか?」という問題意識から、社内の管理職間で協議して、2022年頃から段階的に研修内容を整理・更新してきました。当社の研修では、クリエイターとしての技術や表現力だけでなく、社会人としてきちんと通用する振る舞いや考え方を身につけてもらうことを重視しています。その上で、「クリエイターとしての基礎」、「社会人としての基礎」、「exsaの一員として身につけてほしいマインドセット」の3本柱を習得目標に掲げ、研修を行なっています。

加藤淳一氏(以下、加藤):2021年以前は、ビジネスマナー研修と実務課題のみ用意して、後は各セクションでのOJTに委ねるという研修体制でした。ただ、コロナ禍をきっかけに状況が大きく変わったんです。新人が現場の空気に触れられない、OJTも上手く回らないという状況が見えてきて、これはちゃんとしくみをつくる必要があると痛感しました。

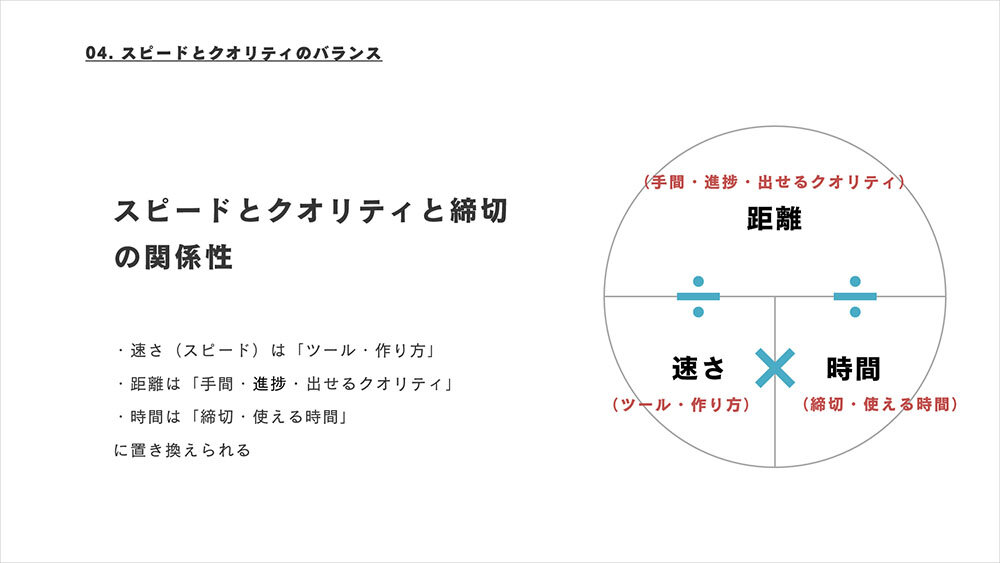

海老澤:当社はもともと複数拠点にまたがったチームで制作を進めてきたので、オンラインでのコミュニケーションには慣れていた方だと思います。リモート勤務が常態化したときも、早期に全社員にWebカメラを配布して、表情が見える状態を保ち、対話の質を維持するよう努めました。でも、新人育成にはそれだけでは不十分で、より踏み込んだ設計が求められると感じました。加えて、働き方改革のながれもあり、残業が前提だった時代のやり方が通用しなくなってきた。だからこそ、ホワイトな就業環境を保ちながらも、社外の即戦力に引けを取らないクオリティとスピードを出せる人材を育てる必要があると考えています。時間に限りがあるからこそ、研修も本番も「何を目的として、どう動くか」の意識がより大事になってきたと感じます。

CGW:2025年度の新人研修は、どのような内容だったのでしょうか?

加藤:今年度は、私が全体統括を担当しました。研修の全体スケジュールの設計、内容の土台策定、進行管理などを担っており、各セクションと連携しながら進めていきました。もともとセクション間の調整を行う立場だったので、横断的に設計・運用できるという点で適任と判断されたのかなと思います。研修参加者は新卒が15人、中途が5人ほどで、中途は必要なプログラムのみ参加してもらいました。研修前半で扱うマインドセットに関しては、海老澤が資料設計を行なっています。新人の大部分が所属する制作本部・ゲーム開発部の担当役員として、海老澤は現場全体を見ている立場なので、当社が求める育成方針と新人研修との間にズレがないか、常に確認しながら進めるようにしていました。

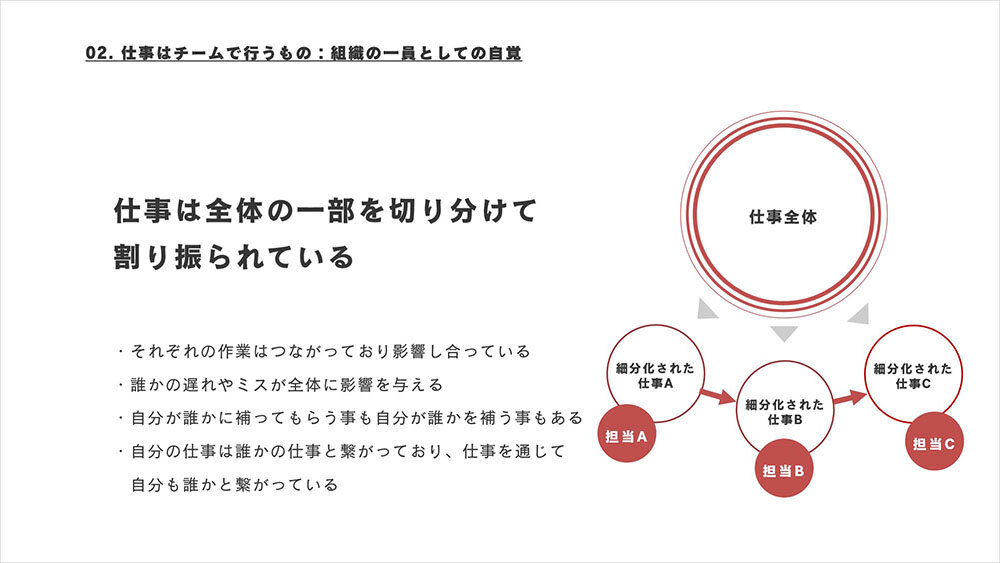

海老澤:新人の場合、まだ社会人経験がないので、学生の延長線のような意識でふるまってしまうことが少なくありません。ですから、研修前半の4月はそのマインドを切り替えてもらうタイミングだと位置づけています。社会人としてのスタートラインに立つには、自分が“組織の一員として社会の中にいる”という感覚をもつことが不可欠です。具体的には、「お金を払って教育を受ける立場から、お金をもらって教育を受ける立場になるときに、どんな気持ちの切り替えが必要か」、「自分の所属する会社が、社会の中でどういうポジションにあるのか」、「会社の一員である自分の行動が、社内外にどんな影響を与えるのか」といった視点を伝えるようにしています。最初は実感が湧かないことも多いですが、4月に丁寧に伝えておくと、5月、6月になって「そういうことか」と腹落ちする瞬間が出てきます。そのタイミングを逃さず、意識を育てていくことが大事だと考えています。社会の中での“自分のポジション”が理解できれば、プロジェクトの中での自分、チームの中での自分の立ち位置も自然と見えてきて、振る舞いや考え方も変わっていくんです。

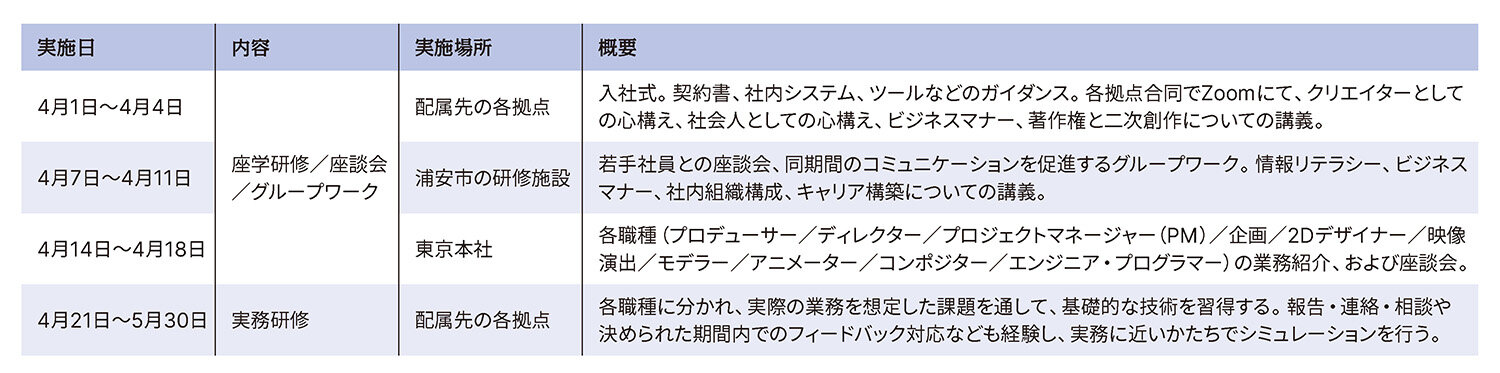

2025年度 新人研修の、全体スケジュールと概要

クリエイターである前に、信頼される社会人であることを徹底して教える

加藤:今年度の研修は、座学研修と実務研修の二部構成で実施しました。4月の1週目は配属先の各拠点で実施し、2週目は浦安市の研修施設、3週目は東京本社に全員を集めました。それ以降は再び各拠点に戻るというスケジュールで進行しています。

海老澤:拠点が全国5ヶ所に点在している関係で、直接顔を合わせる機会がない同期同士が交流できる場を意図的に設けたかたちです。地方拠点の場合は「新人が1人だけ」というケースもあり、先輩社員との年齢差やスキル差が大きすぎて自信をなくしてしまうこともあるんです。そうした孤立や、考え方の偏りを防ぐためにも、同期同士で相談しあえる関係性を育むことが重要だと考えています。また、一連の施策によって、拠点ごとの育成環境の差も解消されてきたと感じています。

加藤:2週目に使用した浦安市の研修施設は、宿泊機能付きの会議室がある場所で、今年初めて導入しました。一定のコストはかかりましたが、寝食を共にしながら集中的に研修を行なった結果、解散後も拠点をまたいで連絡をとり合う様子が見られるなど、横のつながりを育む成果があったと感じています。

海老澤:ビジネスマナー研修についても、今年度は特に力を入れて実施しました。若手のうちは社外対応の機会が少なく、実践する場面がないまま“知らない”で通過してしまうリスクがあるんです。ですが当社では「振る舞いの質=社会人としての信頼性」だと考えていて、クリエイターである前に、信頼される社会人であることを徹底して教えています。実際、失礼のない態度が仕事を円滑に進める上でのベースになりますからね。

加藤:内容としては、報連相、敬語、電話対応、メールの書き方、名刺交換、身だしなみなど、いわゆる社会人の基礎にあたる部分を3つのアプローチで学んでもらいました。まずは資料ベースの座学を入社1週目に実施。その後、研修施設では、社員が出演するオリジナル動画を使って、「どこがよくないのか」をディスカッション形式で考えてもらいました。この動画では、「良い見本」よりも「悪い見本」をあえて見せる構成にしています。「こうするとよい」という説明は学生時代にも聞いているはずですが、なぜダメなのか、どうすればよくなるのかを自分で考えるプロセスを踏むことで、理解と記憶の定着が高まると考えました。さらに残りの研修期間では、週1回のペースでビジネスマナーの動画視聴と小テストを行いました。この小テストは、間違えた問題がくり返し出題されるしくみにしました。

CGW:徹底していますね。1回の座学で定着するものではないから、研修期間中に何度もくり返し学ぶ機会を設けたわけですね。

加藤:施設滞在中には、入社2~4年目の若手社員との座談会も実施しました。少し先を行く先輩から、「現場でのつまずきを、どうやって乗り越えたか」、「将来どうなりたいか」といった実感のこもった話を聞けたことは、大きな刺激になったようです。形式張らない近い世代間のやりとりが好評だったので、来年度以降も継続したいと考えています。

海老澤:研修施設では、キャリアパスの全体像についても説明しました。当社では、ディレクターやプロデューサー、マネジメント職だけでなく、現場に軸足を置いたエキスパート職や、ジャンル横断的な配属転換など、多様なキャリアの選択肢を用意しています。例えば、アニメからゲーム、ゲームから遊技機といった転属も可能です。将来どういった立場を目指すのかを早い段階から具体的にイメージしてもらうことで、目標が立てやすくなり、時間軸の中での自分の現在地も捉えやすくなります。「マネジメントはやらず、現場で働き続けたい」という希望も尊重しますが、「子どもが生まれたので収入を増やしたい」といった事情でマネジメント職に転向するケースもあるんです。だからこそ、最初から多様な選択肢を提示することで、離職を防ぎ、長く働き続けてもらえるようにしています。

第1回 exsa 後編:マインドと専門性の両面を育てられる環境を維持するINFORMATION

月刊『CGWORLD +digitalvideo』vol.325(2025年9月号)

特集:セガの現在地

定価:1,540円(税込)

判型:A4ワイド

総ページ数:112

発売日:2025年8月8日

TEXT&EDIT_尾形美幸/Miyuki Ogata(CGWORLD)

文字起こし_大上陽一郎/Yoichiro Oue

PHOTO_弘田 充/Mitsuru Hirota