東京大学制作展 EXTRA 2023 「VOIDAGE」が、2023年7月7日から7月10日にかけて東京大学本郷キャンパスにおいて開催された。「不定型」を意味するvoidと「航海」を表すvoyageという二つの単語を組み合わせた造語であり、空間の充填率を意味する単語でもある「VOIDAGE」を冠したこの展示会では、東京大学大学院情報学環・学際情報学府の学生を中心に、テクノロジー×アートをテーマとした多様な作品が展示された。なお、この展示会は11月の本展示に向けたプレ展示でもある。

本記事では「VOIDAGE」において展示されていた作品の中から、映像表現の領域に近いものを特に抜粋して紹介するとともに、制作者へのインタビューを通じて、作品を通じて表現したかったことや、昨今のメディア・アート分野で学ぶ学生の興味志向、キャリアについての展望などを探っていく。また本展示会にはCyberAgentの久家隆宏氏をお招きし、各作品へのコメントや、展示全体への総評を担当していただいた。

東京大学制作展 EXTRA 2023 「VOIDAGE」

東京大学制作展 EXTRA 2023 「VOIDAGE」は、東京大学本郷キャンパスの赤門を入ってすぐ、情報学環オープンスタジオ(情報学環本館B1F)において開催された。

3Dプリンタを活用したもの、AIによる自動生成小説をテーマとしたもの、AR技術をテーマとしたものなど、一般にも広く注目を集めている最先端技術をテーマとした作品もあれば、水滴による彫刻表現や、空気をテーマとしたインスタレーションなど、前衛芸術のような表現手法を用いたものまで、展示作品の毛色はとても幅広かった。

また出展者のバックグラウンドと、それによる表現手法の選択方法も様々で、研究者、技術者としてのバックグラウンドを持った方が、学問の領域で培ってきた知見や技術を用いてアート表現をしているタイプの作品もあれば、美術家、表現者としてのバックグラウンドを持った方が、その表現したいことに合わせて必要な先端技術を選択したというタイプの作品もあった。

さらに、単に観客が鑑賞するだけでなく、触れたり、観たり、装置を操作したりといった関わりを持つことで展示物からのフィードバックが得られ、表現の内容が変化していくというようなインタラクティブ性を持つ作品が多かったことも、本展示の特徴と言えるだろう。

以下では、展示作品の中から特に四つを抜粋して紹介していく。

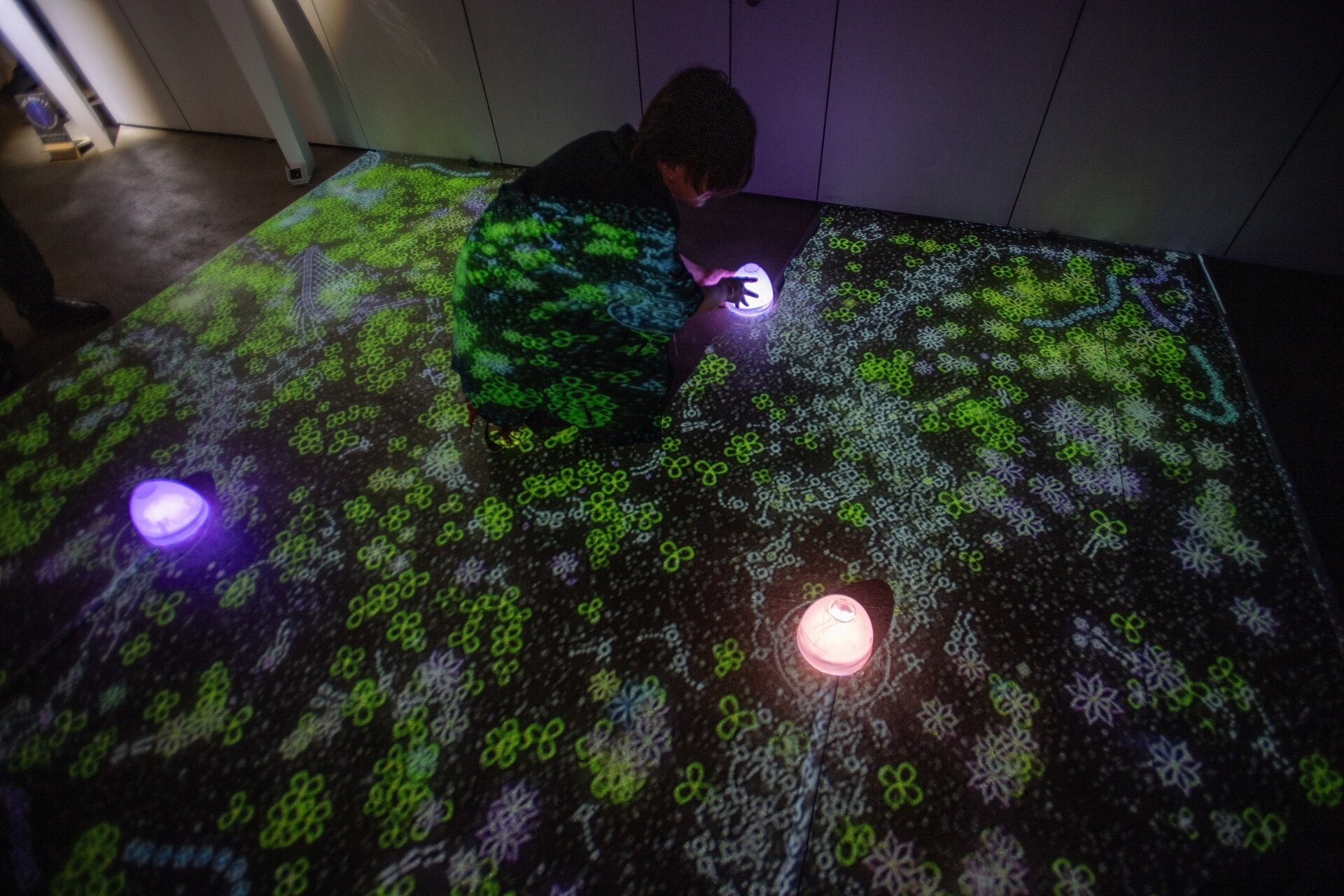

「たがいにかかわりあういのち」(作・平井 龍之介)

「本作品は、人工生命と実際の生命である我々とが、強制的に不可避な相互作用のなかに置かれる環境を提示することによって、両者が不可分にまじりあう未来について鑑賞者に想像させるインスタレーションである。」(作品紹介より引用)

床面に投影された四種類の人工生命が、ひとつの生態系を保ちつつうごめいている。さらに、その投影された像を足で踏んだりすることで、鑑賞者もまたその生態系に干渉していくことができる。

「以前、渋谷パルコでタッチディスプレイを用いた人工生命の展示をおこなったんですが、その時はディスプレイを隔てることで、人工生命との間に境界があることを強く感じたんです。そこで今回はプロジェクションマッピングを用いました」(平井氏)

床面に鑑賞者がよく通ったり立ち止まったりする場所があるせいで、人工生命たちの安全地帯が生み出されたという事態も起こっているという。

「表現と技術の間のギャップを埋めることが好きなので、将来もそういう場所にいたいです」と、平井氏は将来の展望について語ってくれた。

まなざしをまなざす(作・橘 卓見/沈 有方/李 キョウトウ)

本作品は、一見すると単なる映像作品である。それも、おろし金でショウガをすりおろすところ、火の灯された五つのローソク、室内でジェンガに興じる学生など、特にストーリー性のない映像が繋ぎ合わされているだけのように思える。

しかし本作品の特徴は、題名にもあるように「まなざし」、つまり鑑賞者の視線がどこを見ているかによって、映像の結末が変わるというインタラクティブ性にある。

定位置に据え付けられた椅子に座った鑑賞者の視線をトラッキングし、その視線が画面内の一定のところに向けられたことを感知すると、映像内のショウガおろしが失敗したり、ローソクの炎が消えたり、ジェンガが崩れてしまったりするという仕掛けだ。

この仕掛けにより、「本作品では、見るという行為を通じて、鑑賞者がいわば加害者となることにより、まなざしの持つ暴力性を浮かび上がらせる。」(作品紹介より引用)という制作意図が表現されている。

また、映像の切り替えが不自然にならないように、一定の区間がループする映像が差し挟まれ、違和感のないタイミングで分岐先の映像に切り替わるという工夫がなされている。

Triptych of Superposition(作・明石 穏紀)

題名にある「Triptych」とは、三面鏡のように繋がれた三枚続きの絵画のことであり、「Superposition」とは重ね合わせのことである。本展示は、中心に一本の枝が置かれており、その周辺を取り囲むように三枚の鏡が置かれているといったものだ。その鏡が反射した光が空中に像を結ぶのだが、鑑賞者が立ち位置を変えることで、枝に葉が付いたり花が咲いたりと、同じ位置に姿を変えて浮かび上がってくる。

「冬の枝(=現在)の姿に春の花,夏の青葉,秋の紅葉(=過去かもしれないし未来かもしれない)を描き出している」と、制作者である明石氏は表現の意図について語った。

「現在には、過去が畳み込まれており、未来が内包されている。本作品では、か細い枝の内にある、凝縮された過去と未来を、現在の姿に描き出す。体験者の歩みとともに顕在化する3つの枝のありようは、しかしすべてが同時に、同じ位置に重ね合わされており、見えずとも既に常にそこにある。」(作品紹介より引用)

本作品は「空中像」という、明石氏が取り組んできた研究テーマでもある技術を用いた表現だ。「空中像」という技術に惚れ込んで研究を始めた明石氏は、「ずっと空中像のことをやってみたいです」と、これからも研究を続けていく意志について語ってくれた。

愛したものの居場所(作・髙橋 宙照)

本作品は、横に五枚繋いだディスプレイに映し出される映像インスタレーションだ。海をモチーフに、浜辺に打ち上げられた魚に恋をした男が死の世界である海へ向かってゆく物語が、幻想的な映像とともに語られていく。

「死を愛した男が辿る物語。作者が、東京藝術大学 卒業・修了作品展で展示したものを、東京大学制作展用にリメイクして再展示する。」(作品紹介より引用)

制作者である髙橋氏は藝大出身であり、主に立体作品を手掛けていたという。

一般的に海は生の象徴として描かれることが多いが、本作品では死の象徴として描かれている。

「死と生は表裏一体のもので、円環をなすものでもあります。だから映像そのものもループ構造になっていて、死の世界へ行ってしまった男の物語が終わると、映像が最初に戻り、また別の男の物語が始まるという構成になっているんです。都市空間で死は排斥されるものであり、そのために我々は普段から死について考えなくなっています。だから改めて死を見つめなおすことで、生の価値を高めることができるかもしれない」と髙橋氏は表現意図について語ってくれた。

また将来の進路について、「具体的には決まっていませんが、楽しく生きていければいいと思います(笑)」と、楽天的な展望を語ってくれた。

CyberAgent 久家隆宏氏による総評

最後に、展示会に同行してくださったCyberAgentの久家隆宏氏から、改めて東京大学制作展 EXTRA 2023 「VOIDAGE」についての総評をしていただいた。

久家隆宏

早稲田大学大学院 物理学及応用物理学専攻 森島研究室卒業。

在学中はコンピュータグラフィックス分野のリアルタイムレンダリングの研究に着手。

卒業後は2021年よりCyberAgentのAICG部門にてAICGエンジニアとして従事し、AIを使った広告作成や制作におけるカラーマネジメントを担当している。

「この展示会で凄く面白いと思ったことは、まず表現がしたいことがあって、そこから表現に適した技術を選定して作品を作り上げた方と、普段から研究しているなど技術が先にあって、その技術を活かせる表現を選んで作品を作り上げた方と、その二通りがあったことです。また、どの作者の話をうかがっても、それぞれに深みがあって、全ての作品が明確なテーマのもとに作られたものだということがわかりました。

私の勤めている会社でのことも含めてですが、昨今注目されている技術というと、生成系AI、チャットGPTなどです。それら流行の技術を題材としたモダンな作品もいくつかありましたが、強く私の印象に残ったのは、光学現象やアルゴリズムなど、決して最先端の技術ではないものを題材にした作品でした。

アートの世界では必ずしもAIのような最先端技術が必要なわけではなく、旧来の技術でしか表現できないことが残っているのかもしれない、AIに取って代わられないものがまだ残っているのかもしれない、ということを、色んな方々の作品を観て思いました。AIも、旧来のアルゴリズムや物理現象も、アートの文脈においては、自分の思いや熱意を表現するためのひとつの手段でしかないのかもしれないということを再認識させられましたね。

また展示全般を通じて、思っていたよりも人間味、アナログ感のある作品が多かったですね。そういった手作り感のある技術で何かを表現しようとする展示が多かったことに安心しました。結局、人間がものづくりをするというところに帰着すると私は信じているので、それをこの東京のど真ん中の、東京大学のキャンパスで感じられたというのは、すごく良い経験だったと思います」

TEXT_オムライス駆

PHOTO_弘田 充

INTERVIEW_久家隆宏(CyberAgent)