一般社団法人 日本アニメーター・演出協会(JAniCA)による「アニメーション・クリエイティブ・テクノロジー・フォーラム(ACTF)2025 in TAAF」が、3月8日(土)・9日(日)の2日間行われた。

東京アニメアワードフェスティバル(TAAF)実行委員会主催の下、「ACTF2025 in TAAF」と銘打ち、8日(土)には各社事例紹介をTKP池袋カンファレンスセンターにて、9日(日)にはセミナーと展示などをとしま区民センターにて開催。あわせてオンライン配信も実施された。

本記事では9日(日)のセミナーから、CloverWorks、ソニー・ミュージックエンタテインメント、ソニーグループによる「アニメ制作ソフト“AnimeCanvas”開発進捗報告」の模様をレポートする。

関連記事

Unreal Engineを活用した東映アニメーションの3Dレイアウトツール「3DLayout UE」事例紹介 〜ACTF2025 in TAAF(1)

アニメ制作の全工程デジタル化を目指すstudio MOTHERによる制作事例を紹介〜ACTF2024 in TAAF(2)

イベント概要

「アニメーション・クリエイティブ・テクノロジー・フォーラム(ACTF)2025 in TAAF」

開催日:2025年3月8日(土)、9日(日)

場所:8日(土)TKP池袋カンファレンスセンター 5階 ホール5A、9日(日)としま区民センター 6階会議室(配信・聴講)、7階会議室(展示)

参加料:無料

主催:東京アニメアワードフェスティバル実行委員会

共催:一般社団法人日本アニメーター・演出協会(JAniCA)、ACTF事務局、株式会社ワコム、株式会社セルシス

www.janica.jp/course/digital/actf2025inTAAF.html

ソニーグループがアニメ制作ソフトを開発する意義

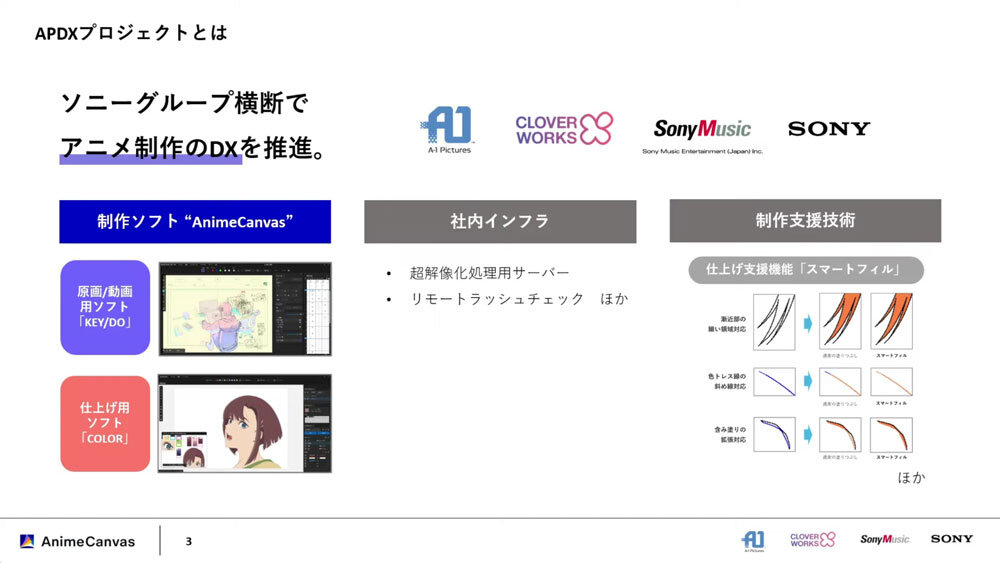

本セッションにはCloverWorksの倉澤太一氏、ソニー・ミュージックエンタテインメントの高橋 学氏、ソニーグループの荒木俊之氏が登壇。ソニーグループ横断で推進中のAPDXプロジェクト(アニメ制作DXプロジェクト)より、現在開発中のアニメ制作ソフト「AnimeCanvas」の進捗について報告がなされた。

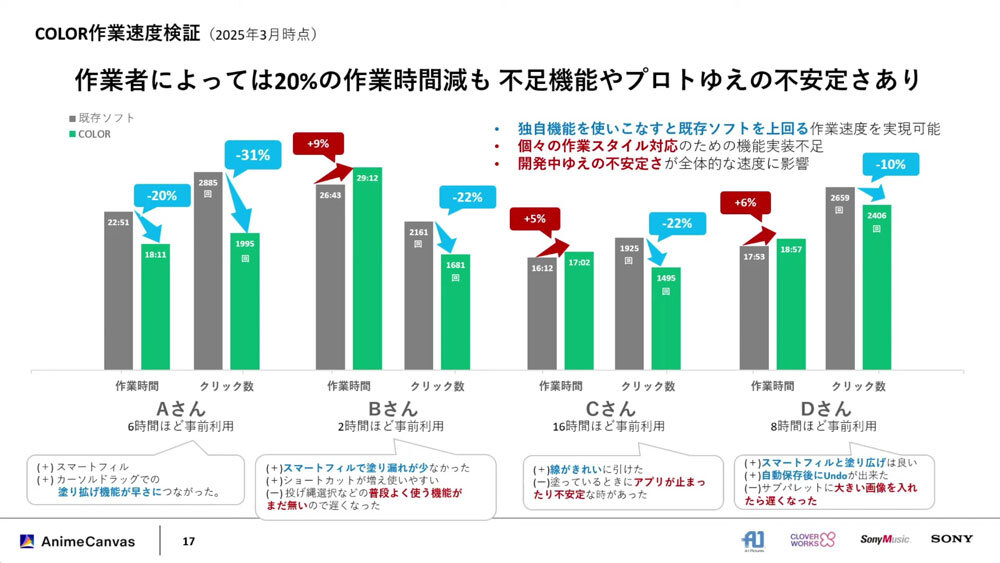

AnimeCanvasの開発は、原画・動画用ソフトの「KEY/DO」と、仕上げ(着色)用ソフトの「COLOR」の2つに分けて進められている。オリジナルソフト開発の背景について、倉澤氏は「既存のソフトウェアの限界」と「安心して使い続けられる環境の必要性」を挙げた。

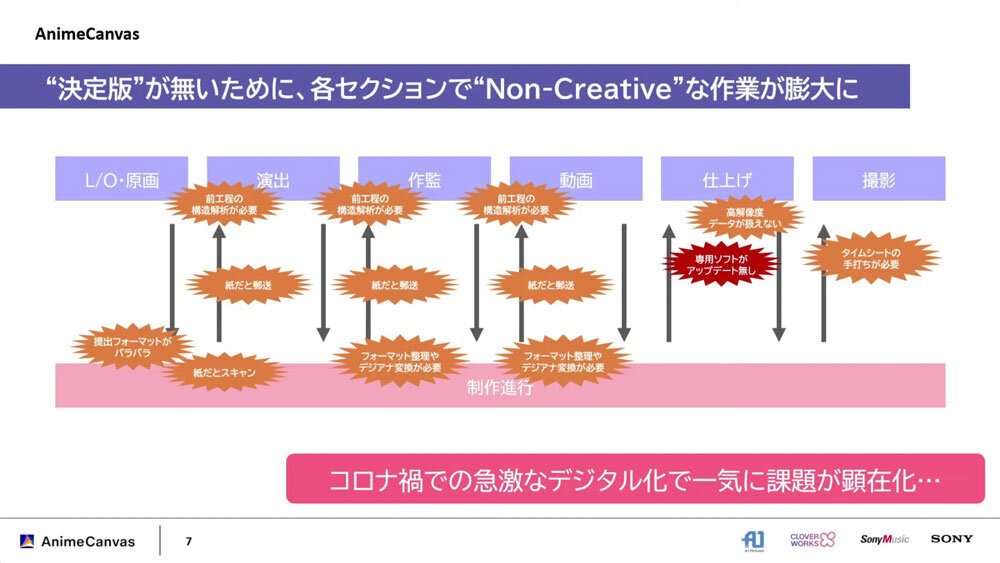

既存のソフトは、日本のアニメ制作の工程に特化したものではないものが多い。現場では紙と鉛筆が根強く残っており、「アナログの感覚を壊さずにデジタル化を進めなければ、真の意味での移行は難しいのではないか」と、倉澤氏は語る。

また、第三者のメーカーが開発を担う場合、ビジネス上の判断でサポートが打ち切られるリスクもある。そうした懸念を払拭するためにも、制作現場が開発を主導する意義があると強調した。

AnimeCanvasの理念として、まず「安心して使い続けられるソフトウェアの提供」を第一に掲げているという。メーカーの都合による突然の仕様変更に左右されることなく、クリエイターがハードウェアやOSの進歩を享受できる環境づくりを目指している。

さらに「作業の効率化」も重要な柱だ。ファイル形式を統一することで他のソフトとの互換性を保持することや、原画から撮影までタイムシートの一貫性を確保することも視野に入れている。その実現には、業界全体で同じ環境で作業をすることが重要で、AnimeCanvasがその共通言語となれればと、意気込みを伝えた。

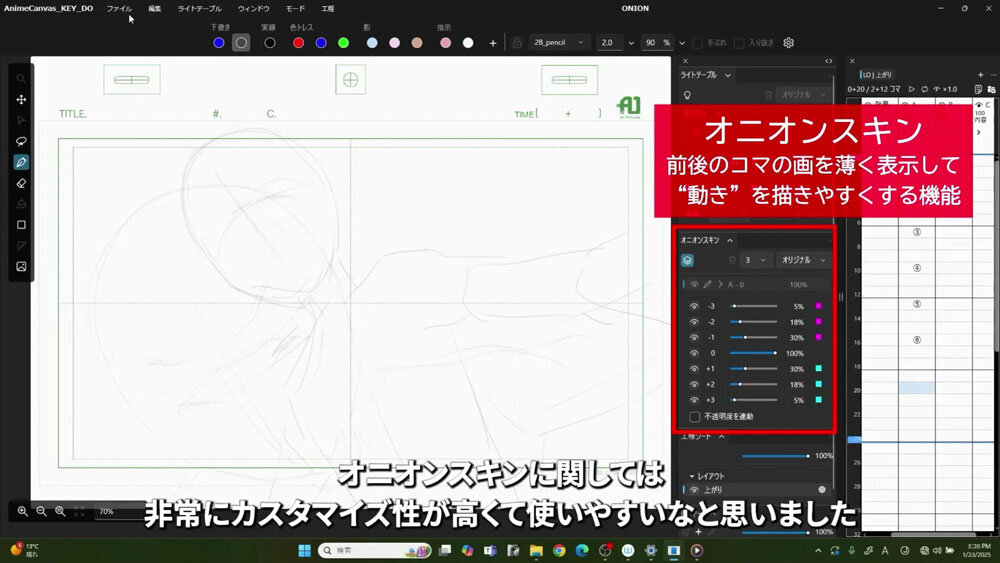

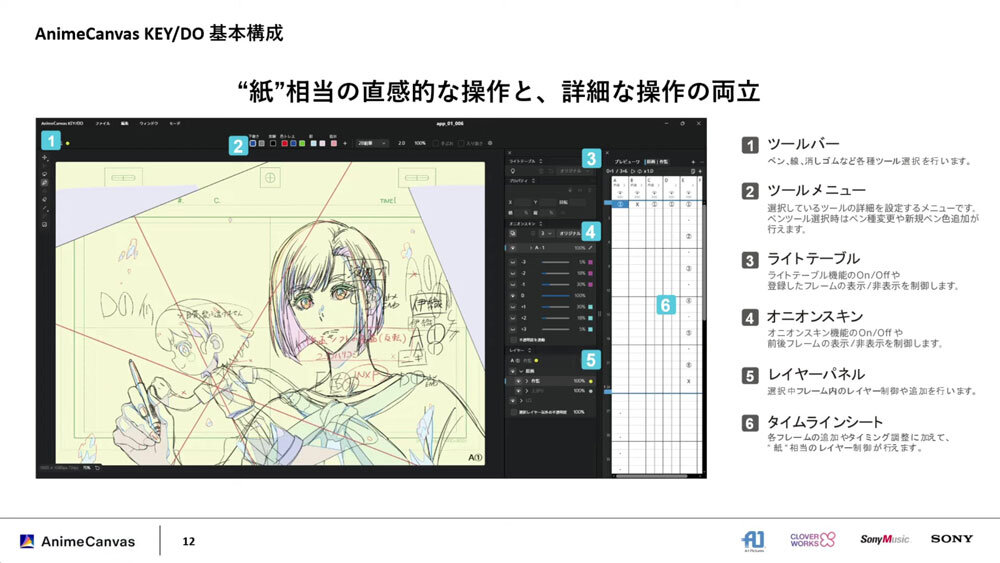

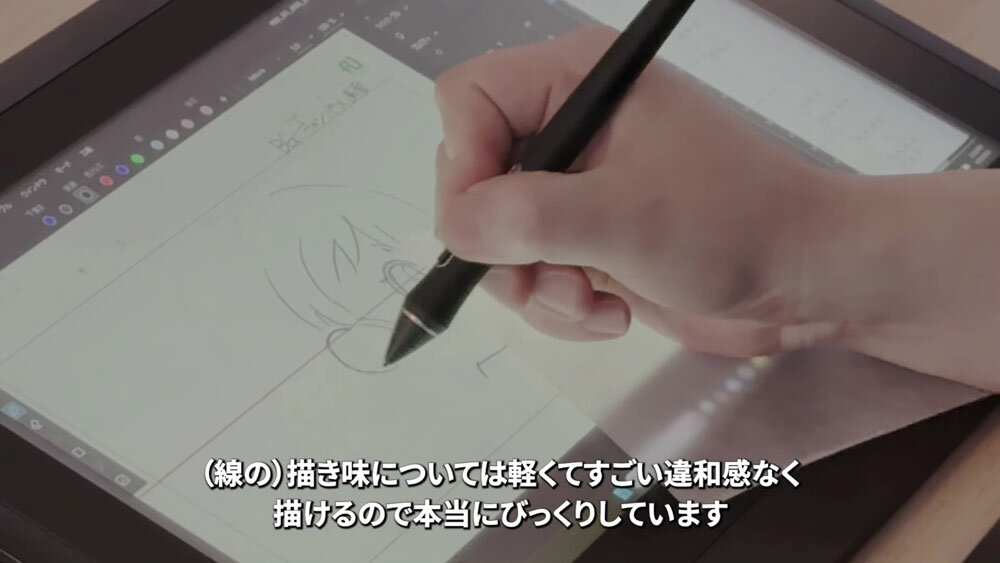

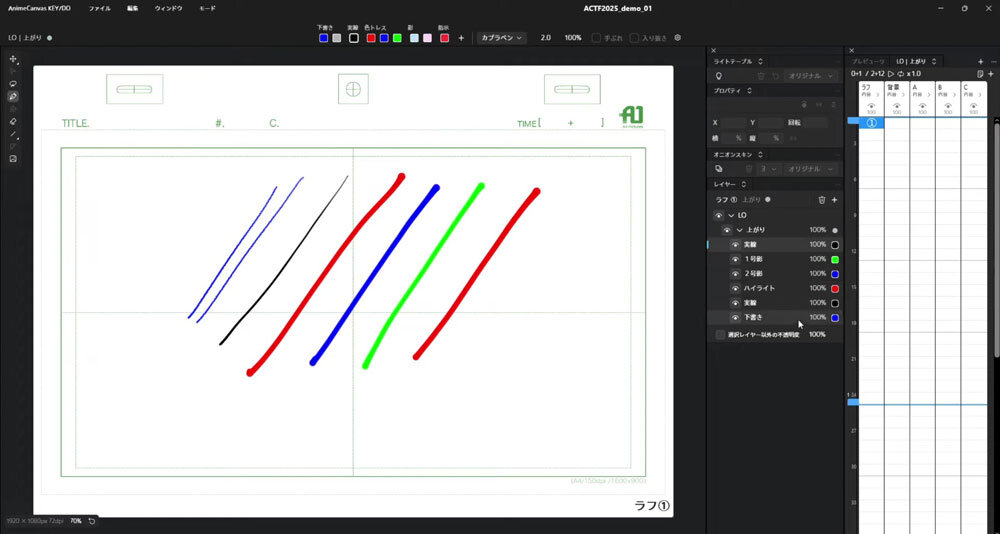

荒木氏は「KEY/DO」のプロトタイプ版を紹介。「KEY/DO」は紙のような直感的な操作感を再現しつつ、デジタル作画に慣れたアニメーターも満足できる操作体系の構築を目標としているという。初めに、A-1 Picturesのアニメーター・川上哲也氏によるレビュー動画が上映された。

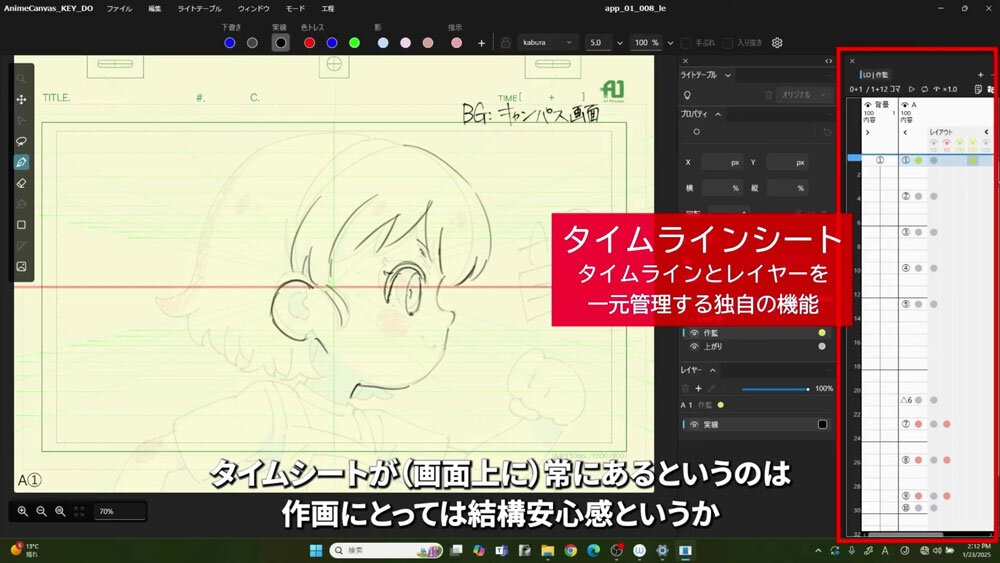

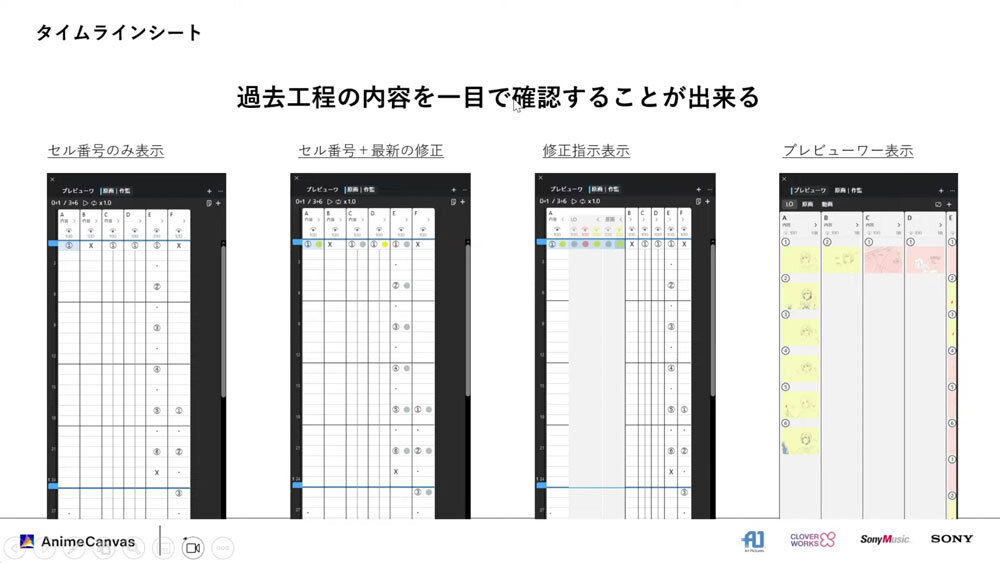

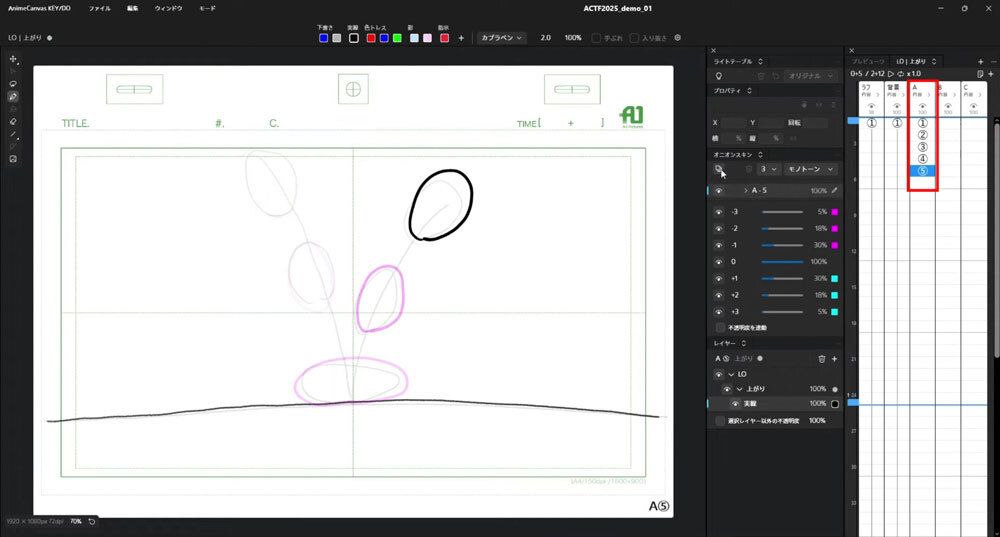

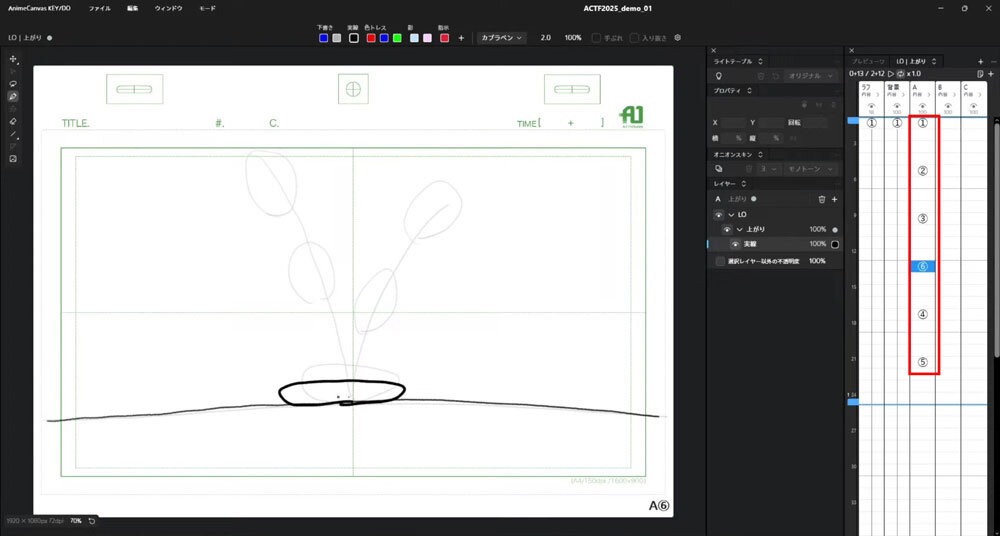

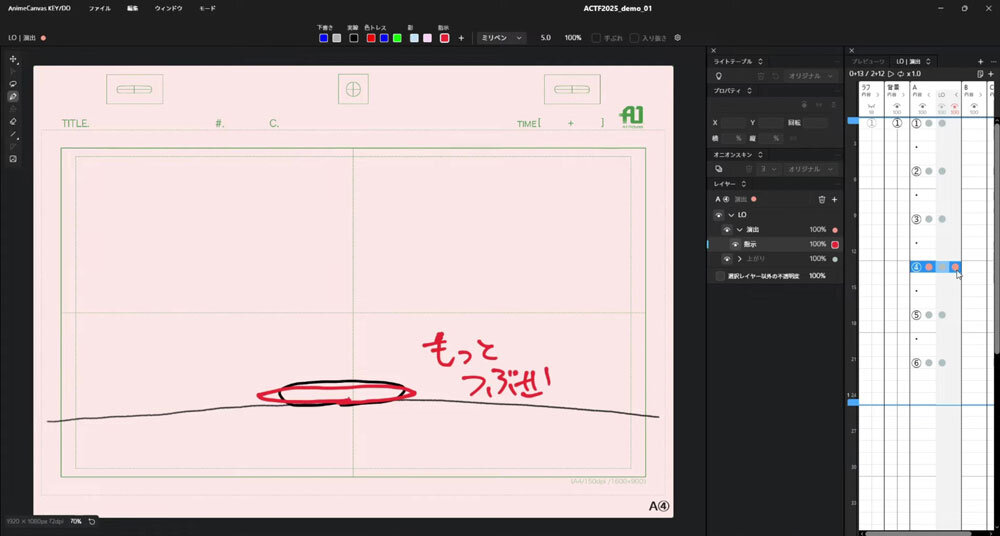

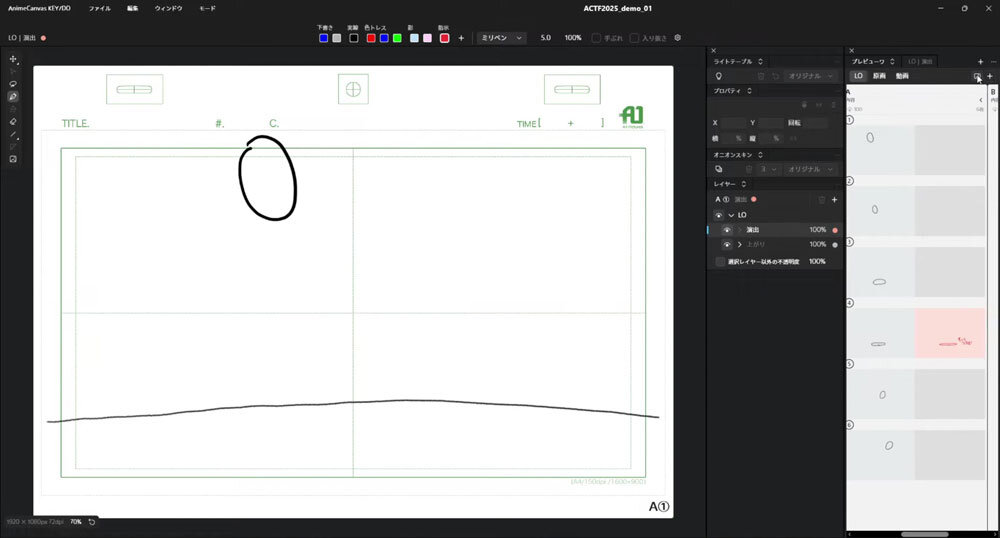

「KEY/DO」の最大の特徴は、画面右に表示されるタイムラインシートだ。修正作業の効率化を考慮し、シートの表示方法は複数の形式が用意された。

原画・動画用ソフト「KEY/DO」を実演

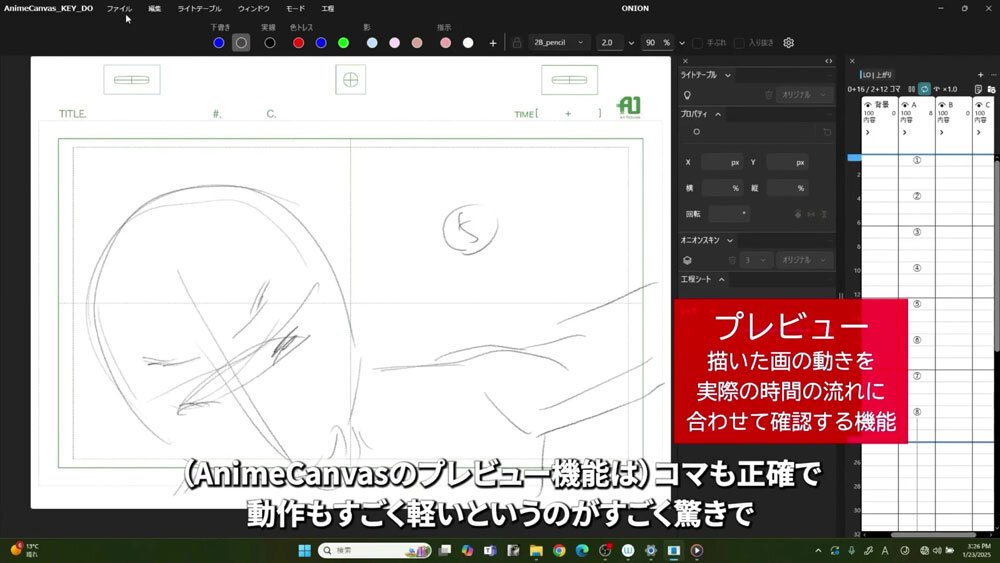

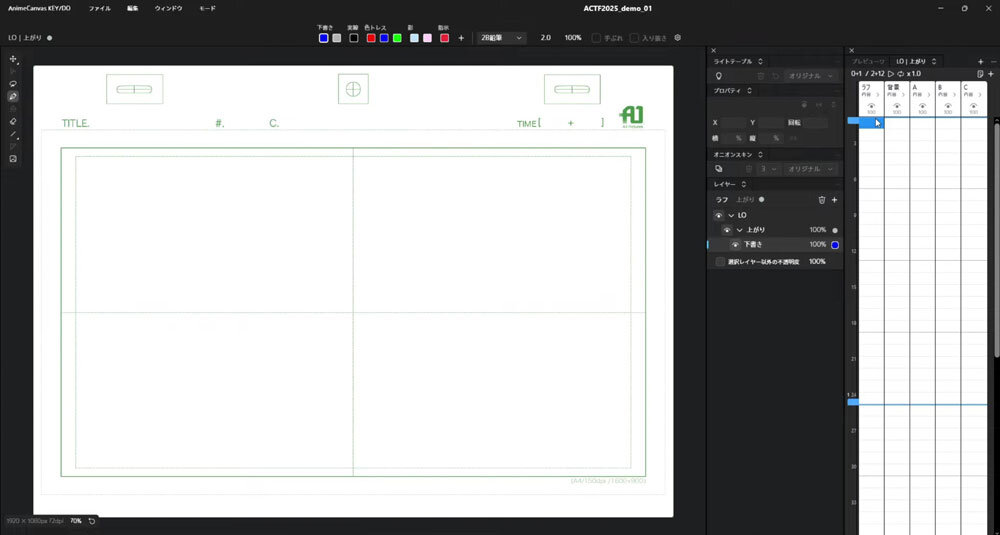

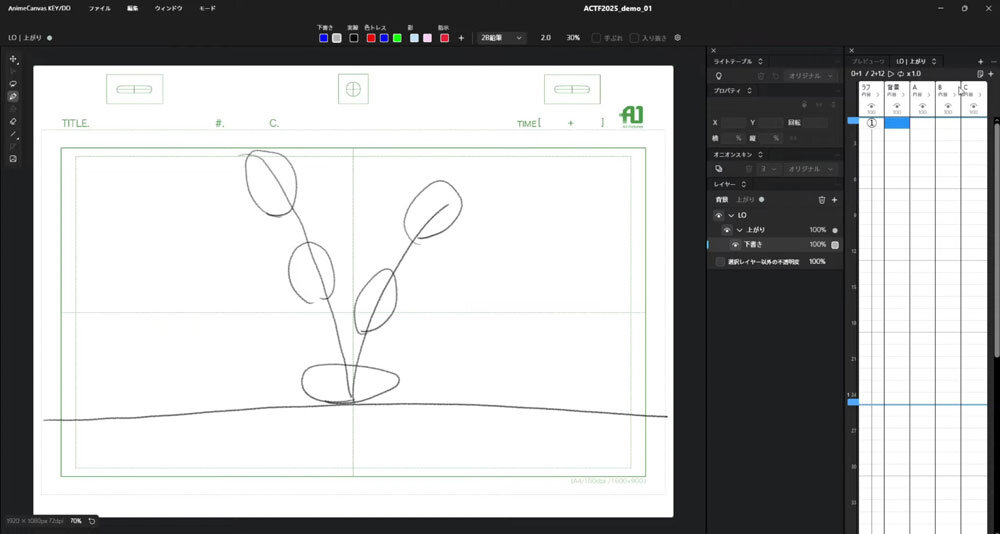

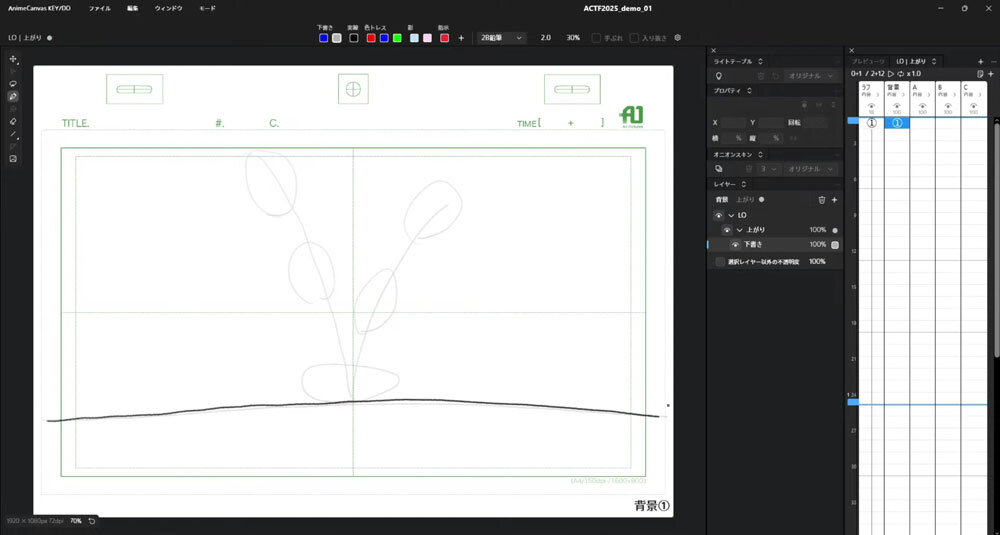

セミナーの後半は「KEY/DO」のデモンストレーションが行われた。

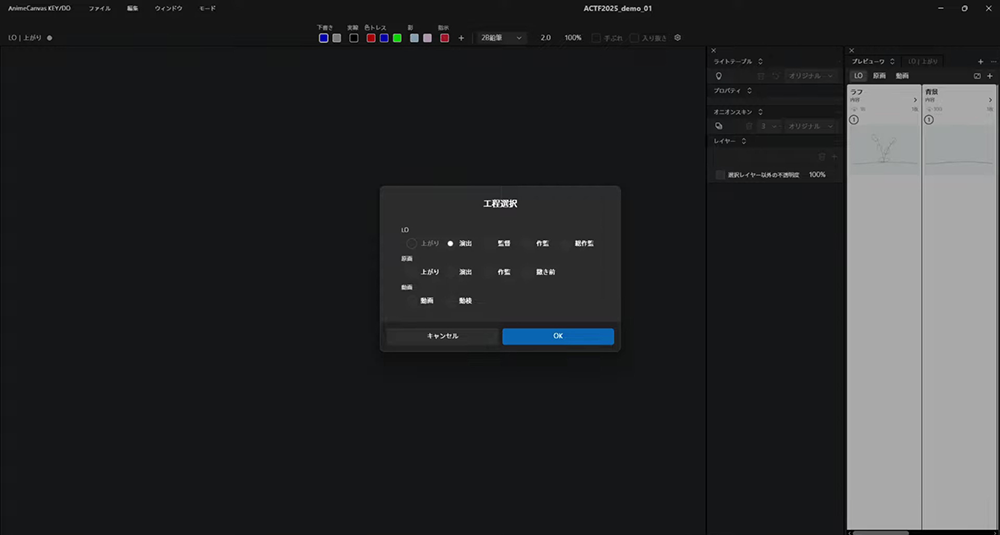

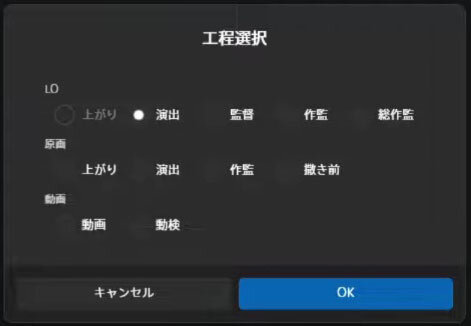

作業完了時には「保存」以外に「提出」という機能も備わっている。「提出」は次の工程にファイルを出力するための機能で、任意のフォルダ構成やファイル名などのルールが自動で反映されるしくみが採用された。

演出や作画監督が内容を確認した結果、修正の必要がないと判断した場合でも、きちんとチェックはしたことを示す手段としても活用できる。

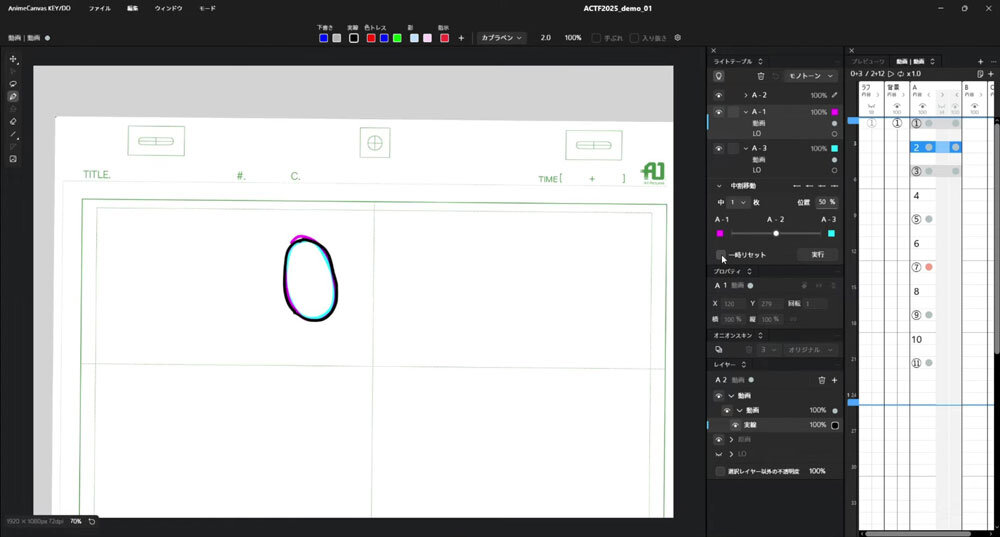

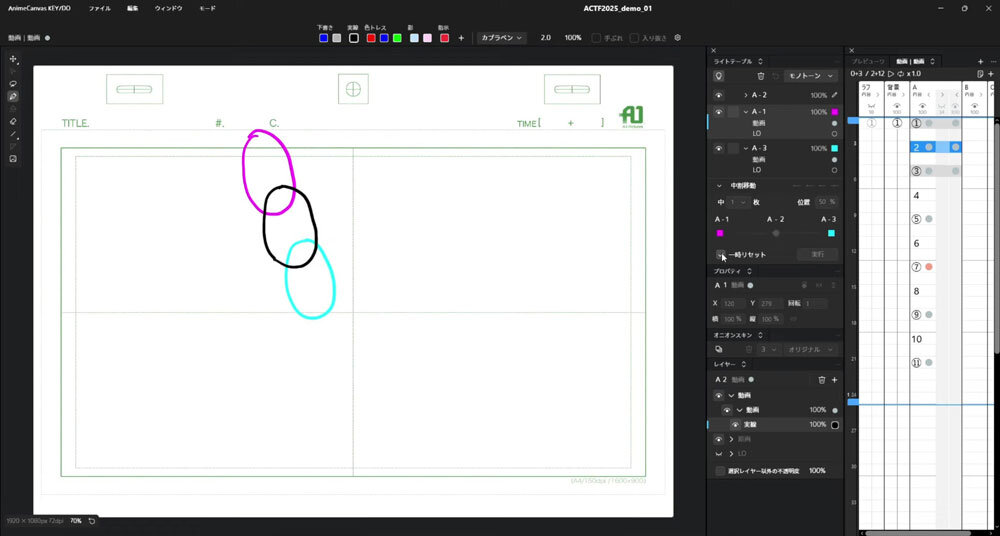

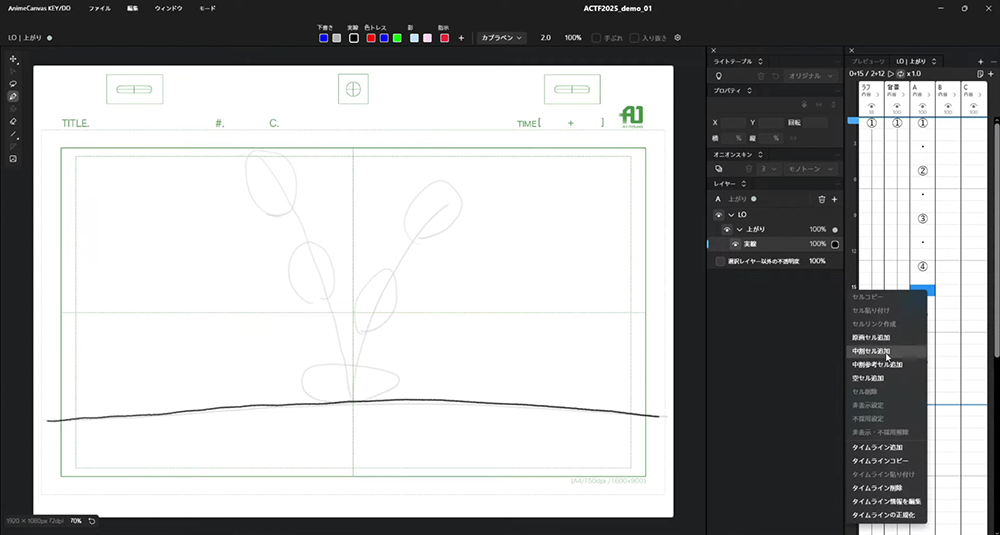

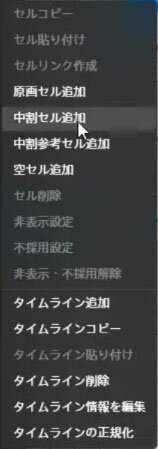

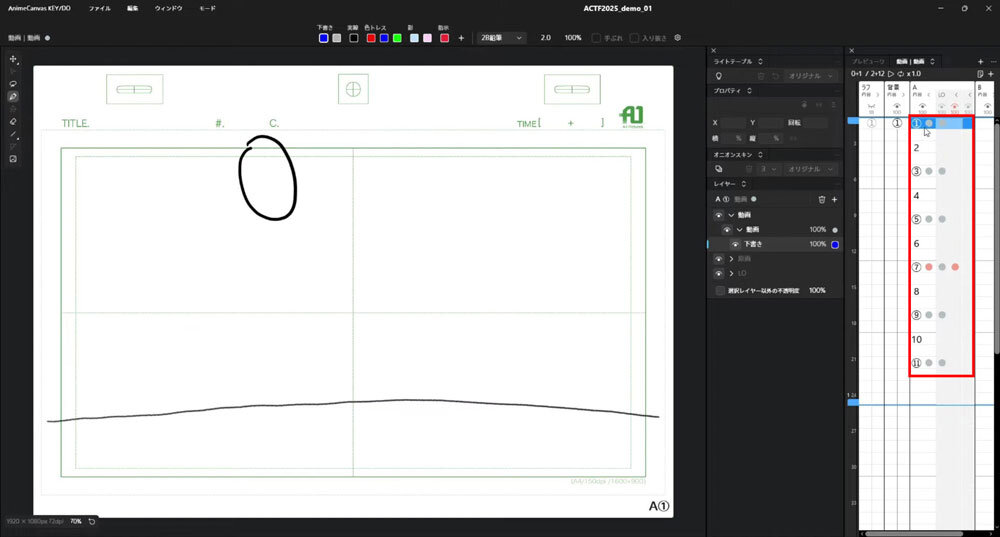

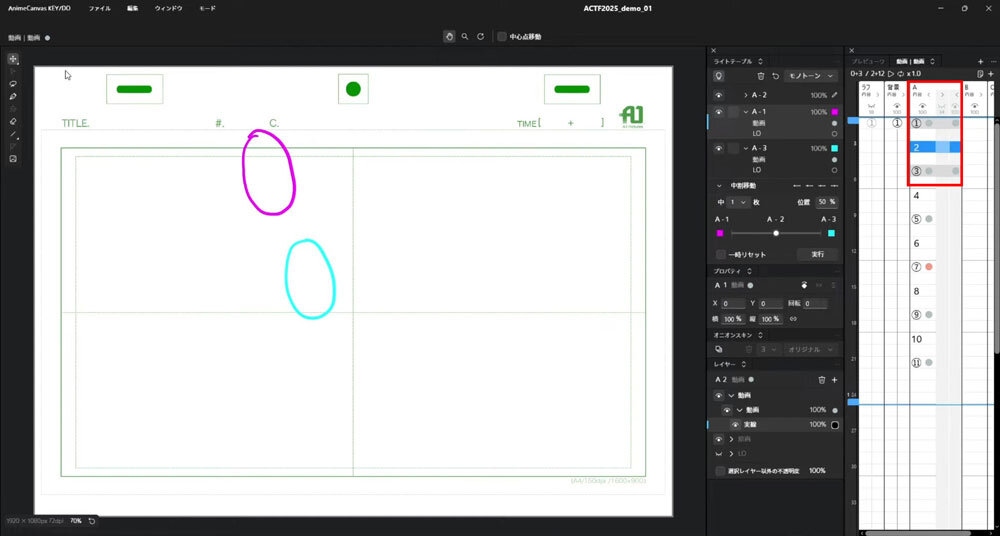

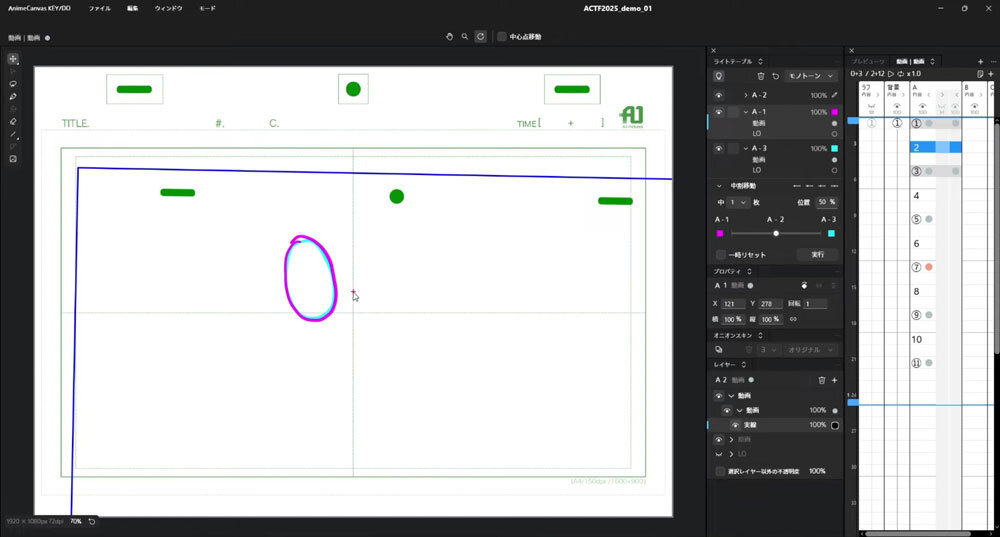

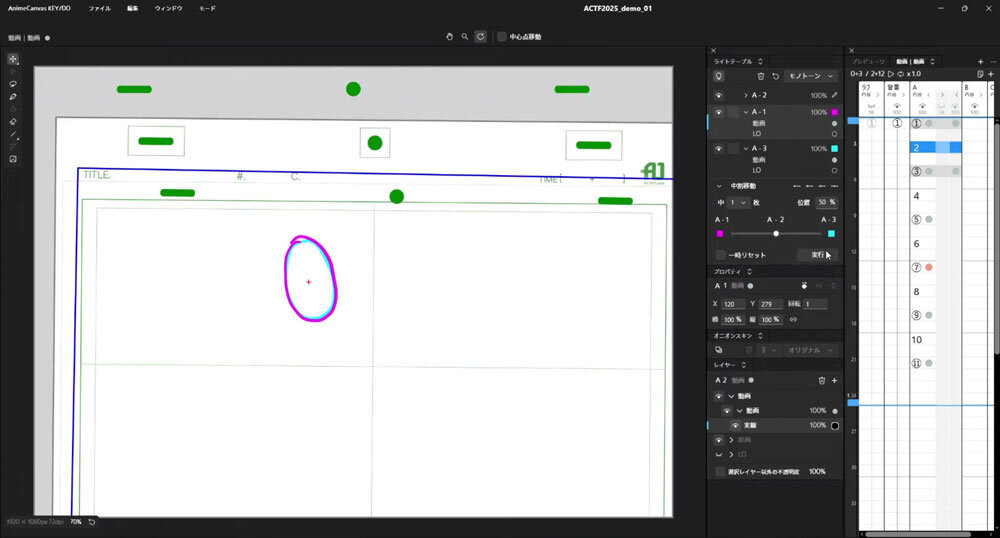

続いて、動画の工程では、ライトテーブル機能を使用し、絵の位置を調整しながら中割をする手法を実演した。

荒木氏はプロトタイプの現状について、UI構造が好評を得ており、基本的な設計はここから大きく変更されることはないとコメント。今後は、前述の川上氏が指摘したショートカットの実装をはじめ、カメラワークの設定や大判の作画への対応を検討し、ブラッシュアップを重ねた上で、β版の内部リリースに繋げたいと述べた。そして、ソフトを広く使用してもらうためにも、今後さまざまな場で皆さんの意見を伺いながら開発を進めていきたいと語った。

質疑応答のコーナーでは、ソフトウェア開発者の参加者から、継続して運用できるソフトを手がけるにあたって考慮していることについての質問が飛んだ。

荒木氏は、まずは使い勝手が良いものをつくらなければユーザーに使ってもらえないため、それが大前提だとコメント。その上で、マルチOS対応やAPI解放については要望がある一方、運用コストも関わってくるので慎重に判断する必要があるとした。

続いて、高橋氏もビジネス的な観点でも同様だと語る。ただ、AnimeCanvasは、ソフトウェア単体で利益を上げることを目的とはしておらず、各社の協力を得ながら継続的な運用を目指していきたいと述べた。

なお、AnimeCanvasは現在、公式X(https://x.com/animecanvasinfo)を運用中。最新情報は随時発表していくとのことだ。実用化に向けて、今後の更なるバージョンアップが楽しみだ。

TEXT_遠藤大礎 / Hiroki Endo

EDIT_海老原朱里 / Ebihara Akari(CGWORLD)、山田桃子 / Momoko Yamada