一般社団法人 日本アニメーター・演出協会(JAniCA)による「アニメーション・クリエイティブ・テクノロジー・フォーラム(ACTF)2025 in TAAF」が、3月8日(土)・9日(日)の2日間行われた。

東京アニメアワードフェスティバル(TAAF)実行委員会主催の下、「ACTF2025 in TAAF」と銘打ち、8日(土)には各社事例紹介をTKP池袋カンファレンスセンターにて、9日(日)にはセミナーと展示などをとしま区民センターにて開催。合わせてオンライン配信も実施された。

本稿では各社事例紹介から、studio MOTHERによる「studio MOTHER デジタル制作で描き上げる ~CSP・デジタルタイムシートフォーマット例と、制作管理ツールの紹介~」の模様をレポートする。

関連記事:Unreal Engineを活用した東映アニメーションの3Dレイアウトツール「3DLayout UE」事例紹介 〜ACTF2025 in TAAF(1)

イベント概要

「アニメーション・クリエイティブ・テクノロジー・フォーラム(ACTF)2025 in TAAF」

開催日:2025年3月8日(土)、9日(日)

場所:8日(土)TKP池袋カンファレンスセンター 5階 ホール5A、9日(日)としま区民センター 6階会議室(配信・聴講)、7階会議室(展示)

参加料:無料

主催:東京アニメアワードフェスティバル実行委員会

共催:一般社団法人日本アニメーター・演出協会(JAniCA)、ACTF事務局、株式会社ワコム、株式会社セルシス

www.janica.jp/course/digital/actf2025inTAAF.html

CLIP STUDIO PAINTと東映アニメーション デジタルタイムシートを併用した制作環境

本セッションにはstudio MOTHERより、アニメーションプロデューサーの石田麻菜美氏と演出の松島弘明氏が登壇。CLIP STUDIO PAINTと東映アニメーション デジタルタイムシート(以下、TDTS)を併用した制作環境の実例と、制作進行の業務を軽減する制作管理ツール「進行くん」を紹介した。

アニメーションプロデューサー・石田麻菜美氏(studio MOTHER)

演出・松島弘明氏(studio MOTHER)

studio MOTHERは2019年に設立されたアニメーション制作会社である。設立当初から制作の全工程をデジタル化することを目標に掲げ、効率的なアニメ制作の手法を模索してきた。その過程で独自の制作環境とツールをつくり上げ、これまでに『夫婦以上、恋人未満。』(2022)と『転生貴族、鑑定スキルで成り上がる』(2024)の2つのTVアニメシリーズを手がけてきた。

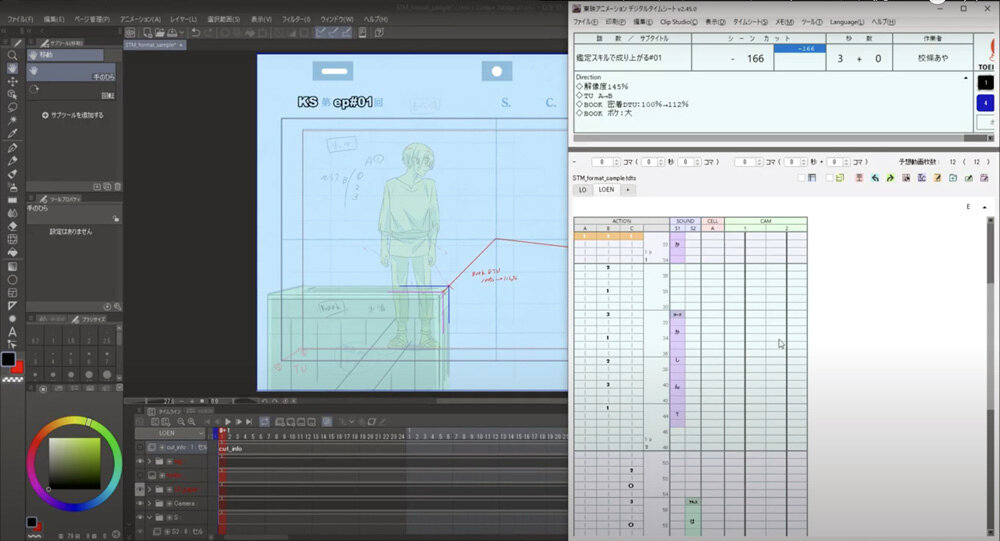

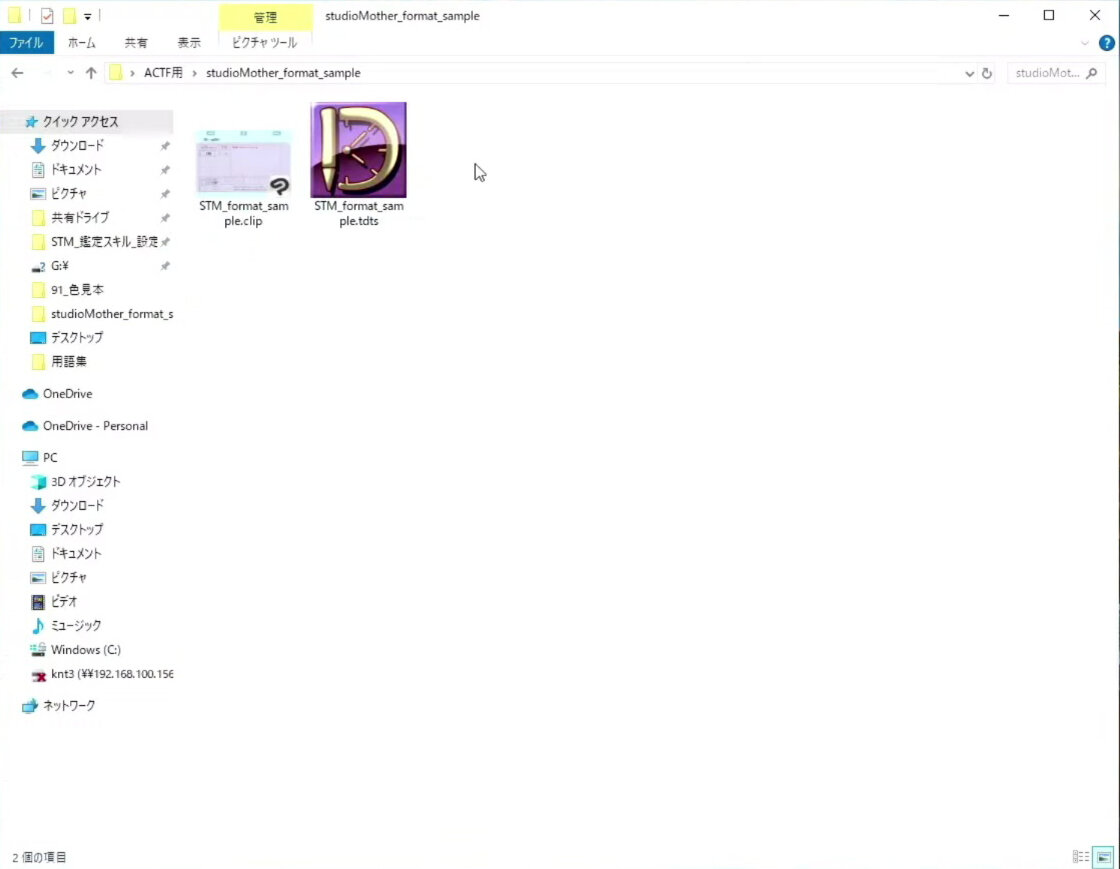

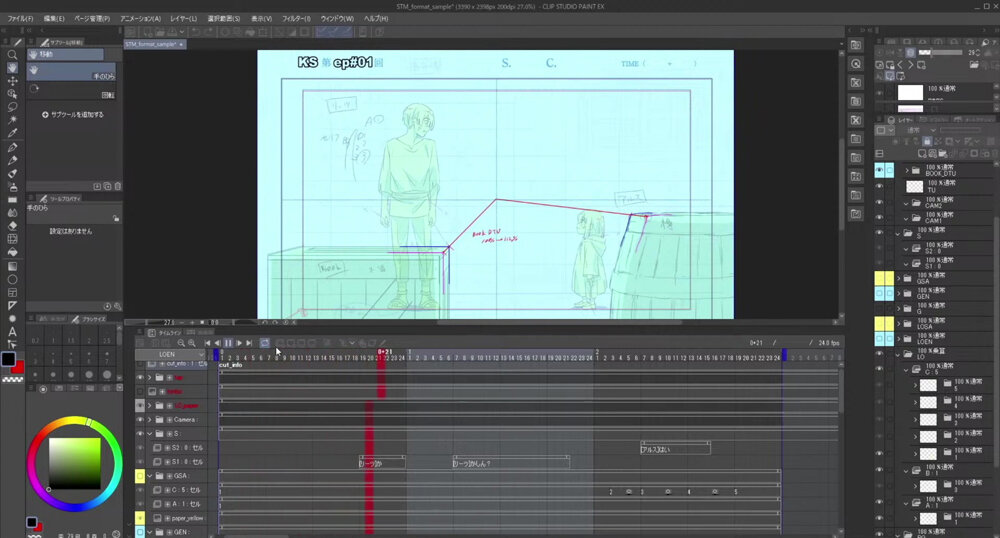

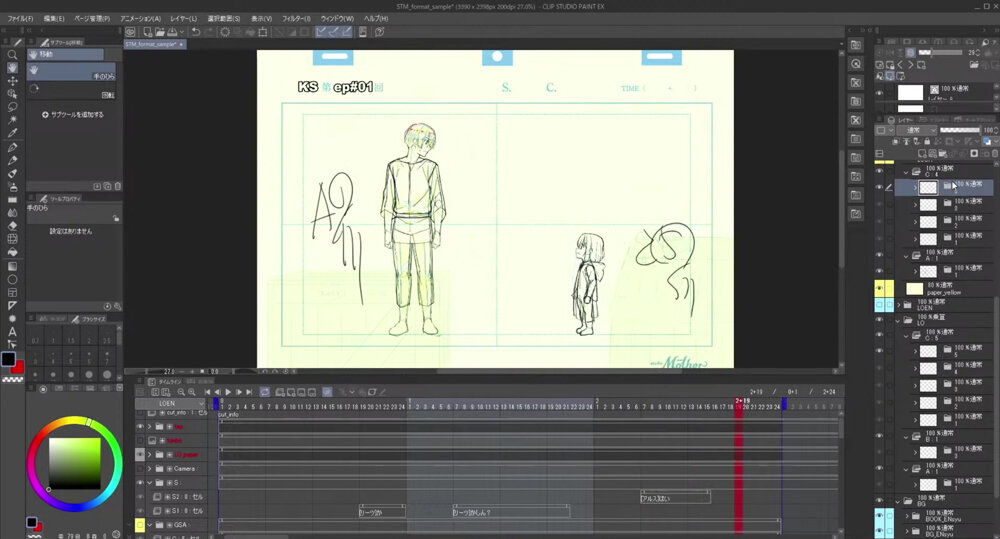

セッションの前半では、CLIP STUDIOとTDTSを併用したフォーマットについて、松島氏が解説した。studio MOTHERでは制作進行が1カットごとにカット袋の代わりとなるフォルダを作成。その中にCLIP STUDIOファイル(.clip)とTDTS(.tdts)の2つのファイルを格納し、これを基に各工程を進めていく。

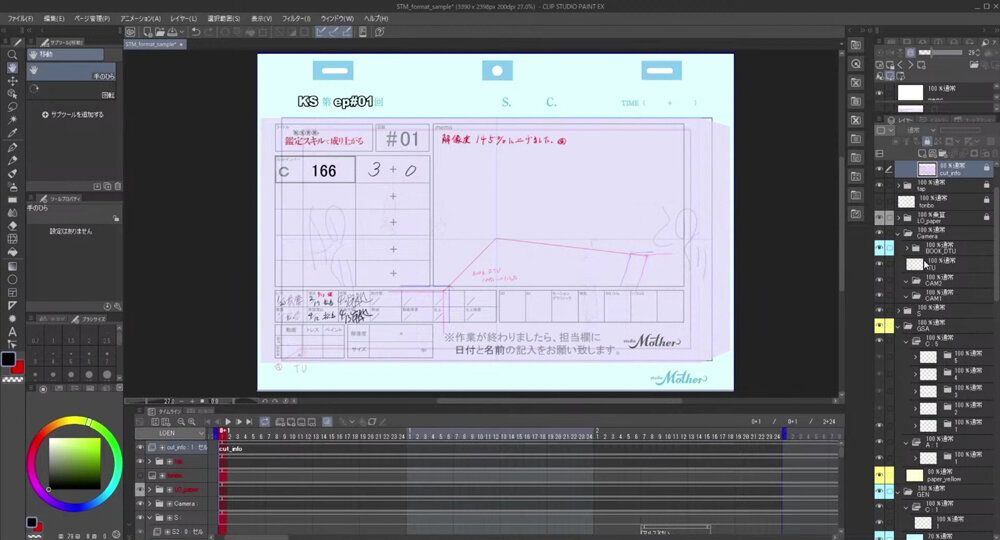

CLIP STUDIOのタイムラインは東映アニメーションのフォーマットをベースに、演出や作画監督も含めた社内スタッフと議論を重ねて、ミスを減らすためにシンプルな構成を目指した。

一番上のレイヤー「cut_info」には、カット袋の情報をそのまま取り込み、作業者がメモを書き込めるようにした。当初はフォルダ内のテキストファイルで情報を引き継いでいたが、文章では見落としが発生しやすいという問題があった。そこで、視認性を向上させるためにカット袋をレイヤー化し、紙で作業していた頃と同じ感覚で申し送りができる仕組みを取り入れたという。

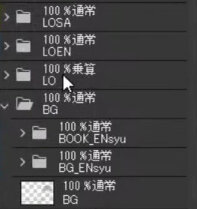

レイヤーフォルダは工程ごとに分類され、下からBG(背景美術)、LO(レイアウト)、LOEN(レイアウト演出チェック)、LOSA(レイアウト作画監督チェック)、G(原画)と、順に重ねていく方式が採用された。

このフォーマットの利点として、松島氏は「レイヤーの表示・非表示を切り替えるだけで、見たい画を即座に表示できる手軽さ」を挙げる。たとえば作画監督のレイアウト修正を表示したい場合は、「LOSA」のチェックボックスを押すだけで済む。

さらに、石田氏は「次の作業者のためにデータを書き出す必要がない点」が最大の特徴だとコメント。clipファイルとtdtsファイルを引き継ぐだけで済むため、ファイルの提出もスムーズに行うことができる。

セッション中、ACTF事務局の轟木保弘氏からは、社外スタッフがフォーマットに従っていなかった場合や、紙で作業するアニメーターが参加した場合の対応について質問があった。

これに対し石田氏は、studio MOTHERでは制作スタッフがフォーマットを整えた上で素材を渡していると回答。制作進行のパソコンにもCLIP STUDIOがインストールされており、必要に応じて書き出し対応を行なっていると説明した。しかし、作業には手間がかかるため、今後はフォーマットに合わせた自動書き出しツールを開発し、オープンソースで公開する予定だと語った。

Slack、Google Drive、スプレッドシートを連携させる「進行くん」

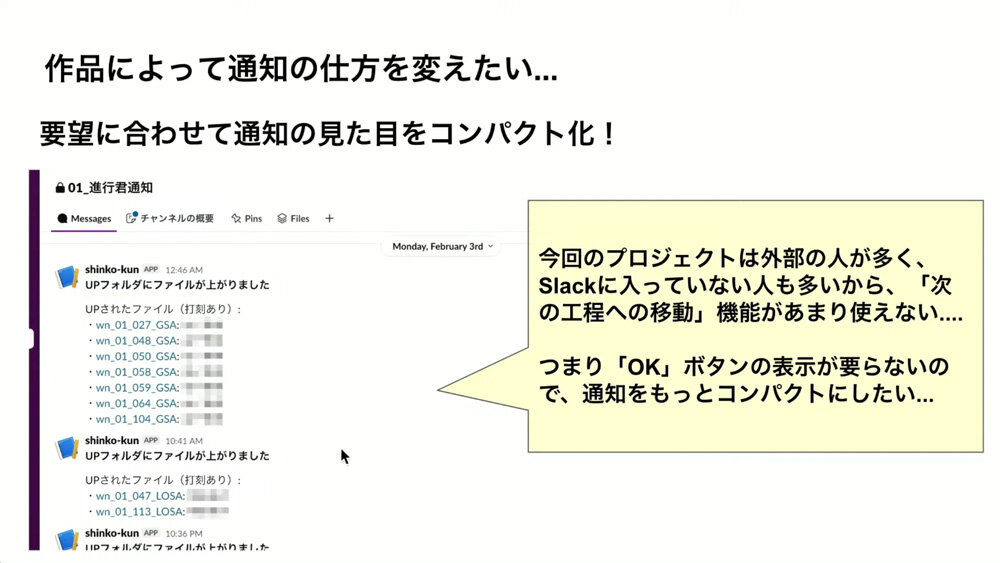

セッションの後半は、石田氏による制作管理ツール「進行くん」の紹介が行われた。「進行くん」はデジタル制作の進行業務を一部自動化するツールだ。もともとは他社がベースとなるものを開発していたが、現在は324.incが引き継ぎ、studio MOTHERと共に開発・運用を行なっている。

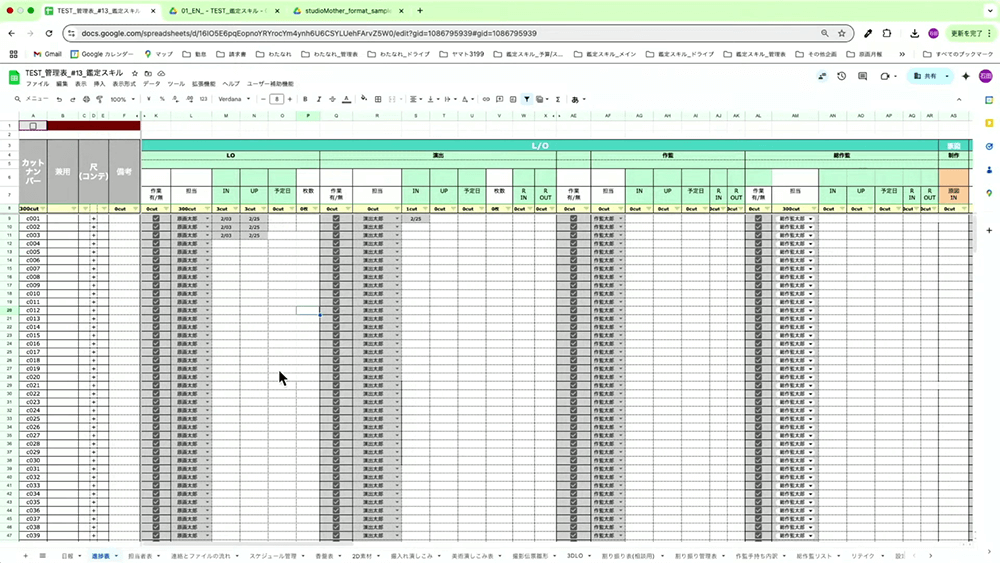

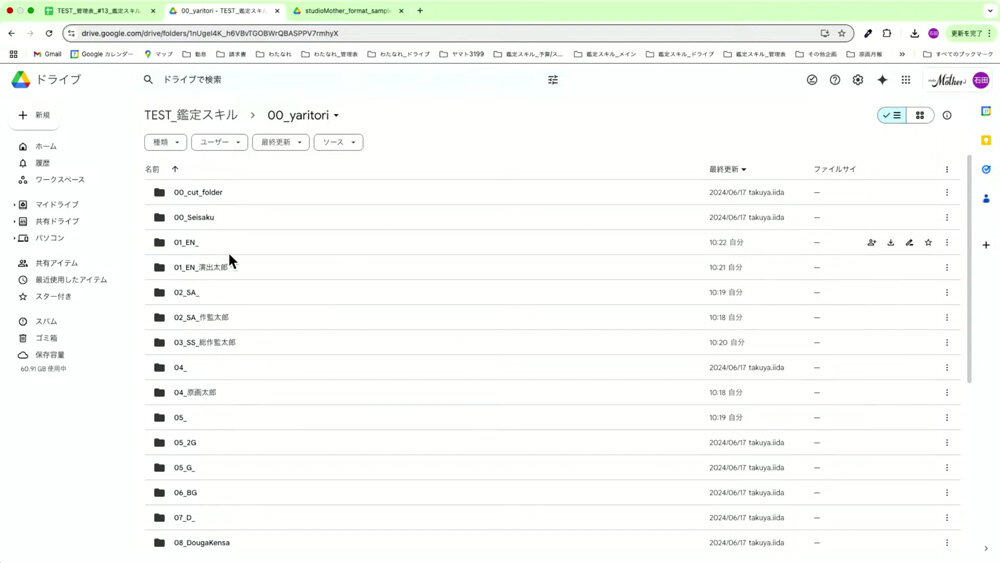

「進行くん」は、コミュニケーションツールのSlack、オンラインストレージサービスのGoogle Drive、オンライン表計算ソフトのGoogleスプレッドシートを連携して活用する。

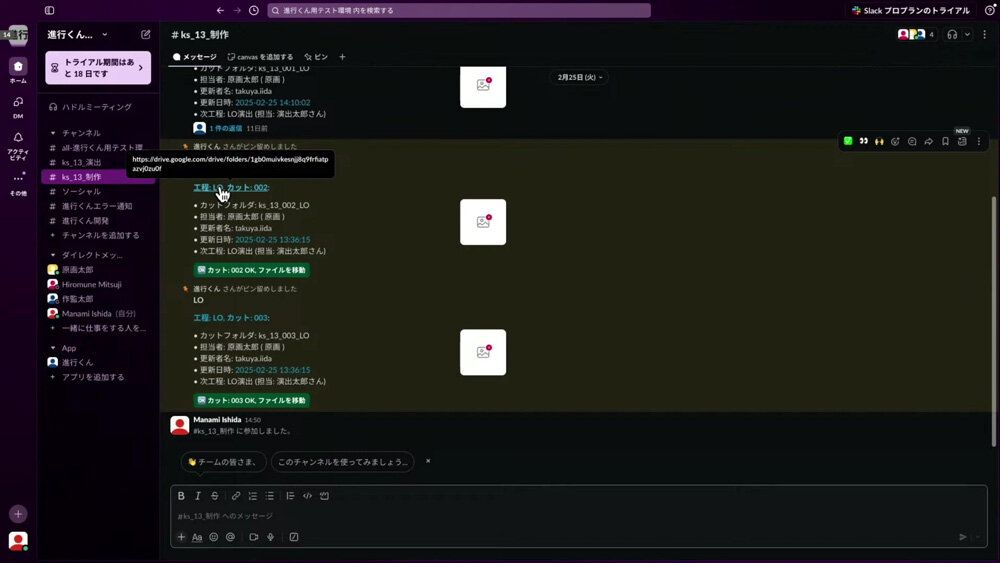

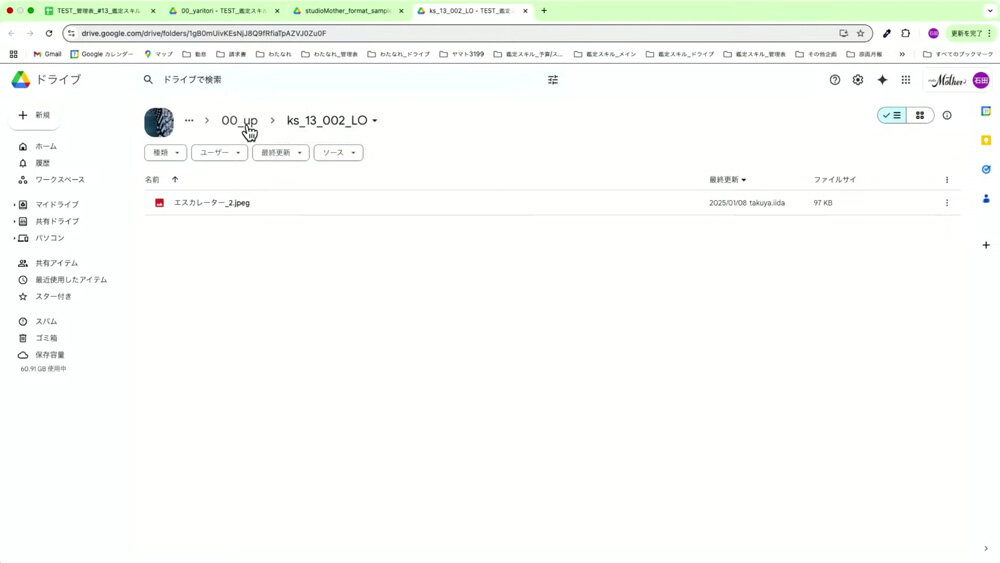

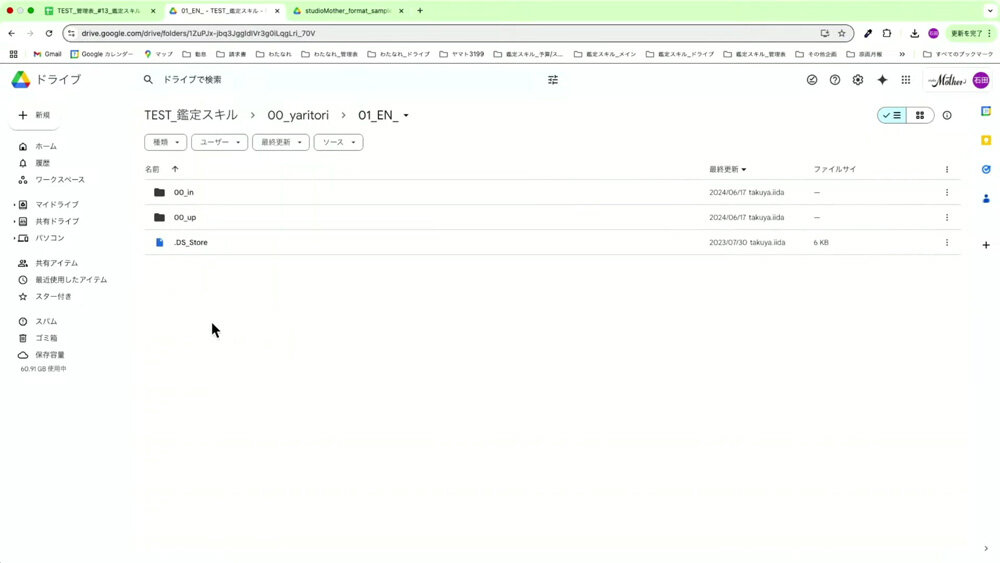

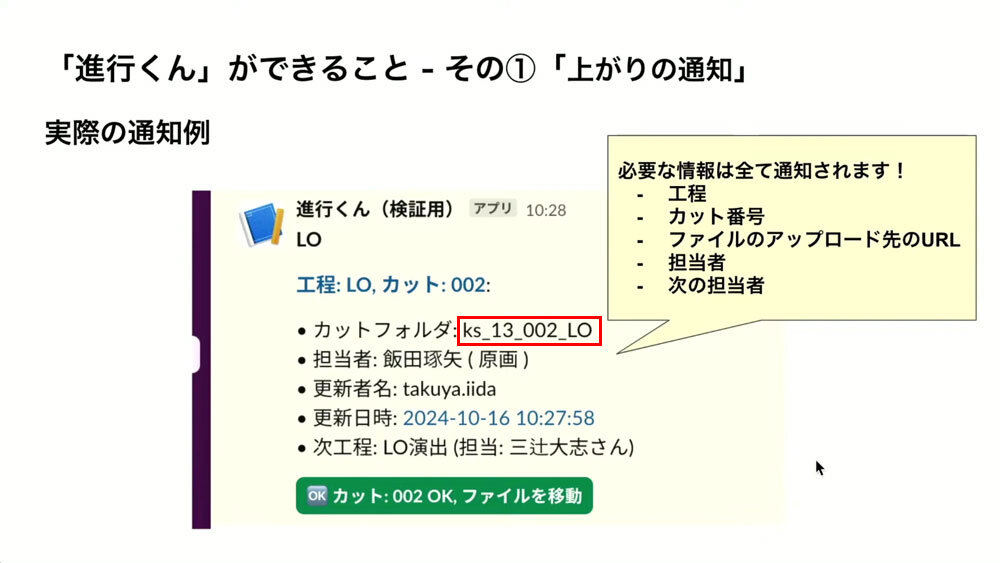

「進行くん」の主な機能は3つある。ひとつ目は「上がりの通知」。たとえばアニメーターがレイアウトを終えた際、Google Driveにアップロードすると、Slackへ自動で通知される。この通知により、制作進行はファイルのアップロード状況を個別に確認する手間がなくなり、チェック漏れを防ぐことができる。

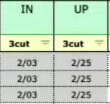

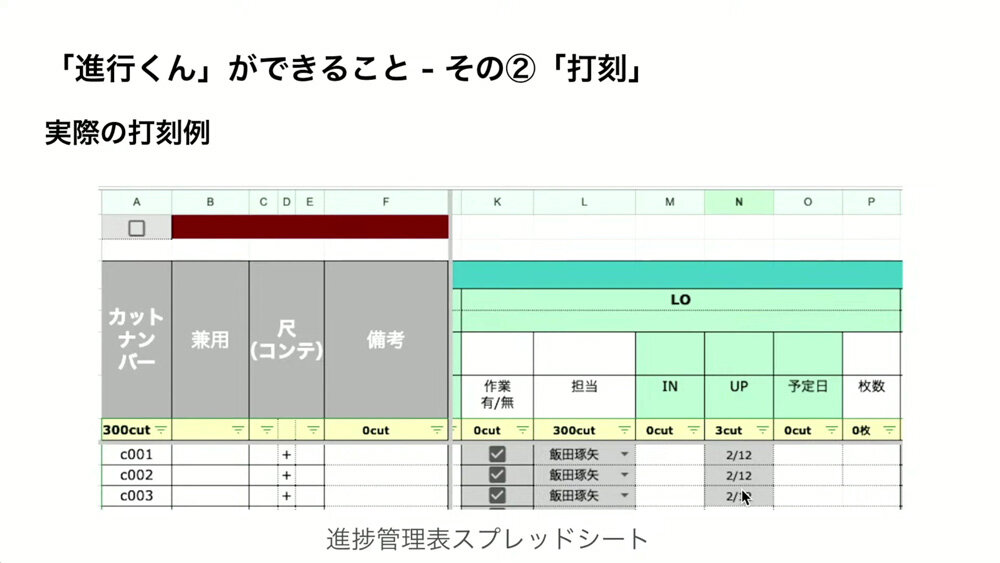

2つ目は「カット表への打刻」。Slackへの通知と同時に、Googleスプレッドシートに日付が自動で記録される。素材が上がるタイミングは制作進行の業務が多忙なため、手動で打刻を行うのは忘れやすい作業のひとつだった。この自動打刻機能により、打刻漏れの不安が解消されるだけでなく、上司であるデスクやプロデューサーが正確な進捗状況を把握しやすくなるという利点もある。

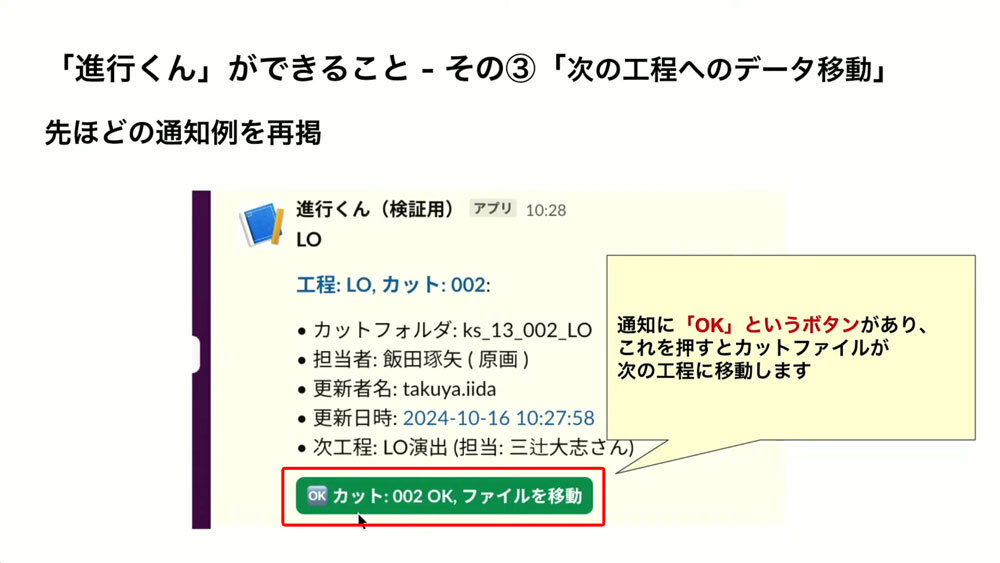

最後は「次の工程へのデータ移動」だ。Slackの通知にあるOKボタンをクリックすると、次の担当者の「in」フォルダにデータが自動で移動する。

石田氏は、デジタル化によって制作進行の業務が複雑化した点に触れつつも、デジタルの利点を活かすことで負担を軽減できることも多いと指摘。「進行くん」は、そうした課題解決に貢献するツールだと語った。

セッション終盤の質疑応答では「進行くん」についての質問が多く寄せられた。「次の工程にデータを移動する際に、素材の不備をチェックするしくみはあるのか?」という問いには、最終的に人間がチェックする必要があると回答。ただし、Slackの通知画面からGoogle Driveの該当ファイルに1クリックでアクセスできるため、探す手間が省ける点は大きなメリットだと話す。

「進行くん」の習得コストに関しては、既存のサービスを活用したツールであるため比較的低いと回答。制作進行は多少の学習が必要だが、アニメーターはファイルを受け取ってアップロードするという通常の作業フローと変わらないため、特別な学習は必要ない。

また統合型の制作管理ツールと比べると導入ハードルが低く、気軽に運用を開始できる点も強みである。

最後に轟木氏は「進行くん」について、カットの進捗を正確に把握できないスタジオもある中、その課題を解決できるツールだとコメント。また、作画中心のアニメ制作会社がツール開発にここまで取り組む事例は珍しく、ACTFにとっても貴重な講演になったとセッションを締めくくった。

TEXT_遠藤大礎 / Hiroki Endo

EDIT_海老原朱里 / Ebihara Akari(CGWORLD)、山田桃子 / Momoko Yamada