1999年生まれの若きアートディレクター八木幣二郎氏。ZBrush を駆使し三次元(空間)を二次元(平面)に畳み込むような質感、視覚表現を具現化する印刷技術を探求し、唯一無二のデザイン様式を創り上げてきた。そんな同氏の個展『NOHIN: The Innovative Printing Company 新しい印刷技術で超色域社会を支えるノーヒンです』が、2024年07月10日(水)までギンザ・グラフィック・ギャラリー(ggg)で開催中だ。

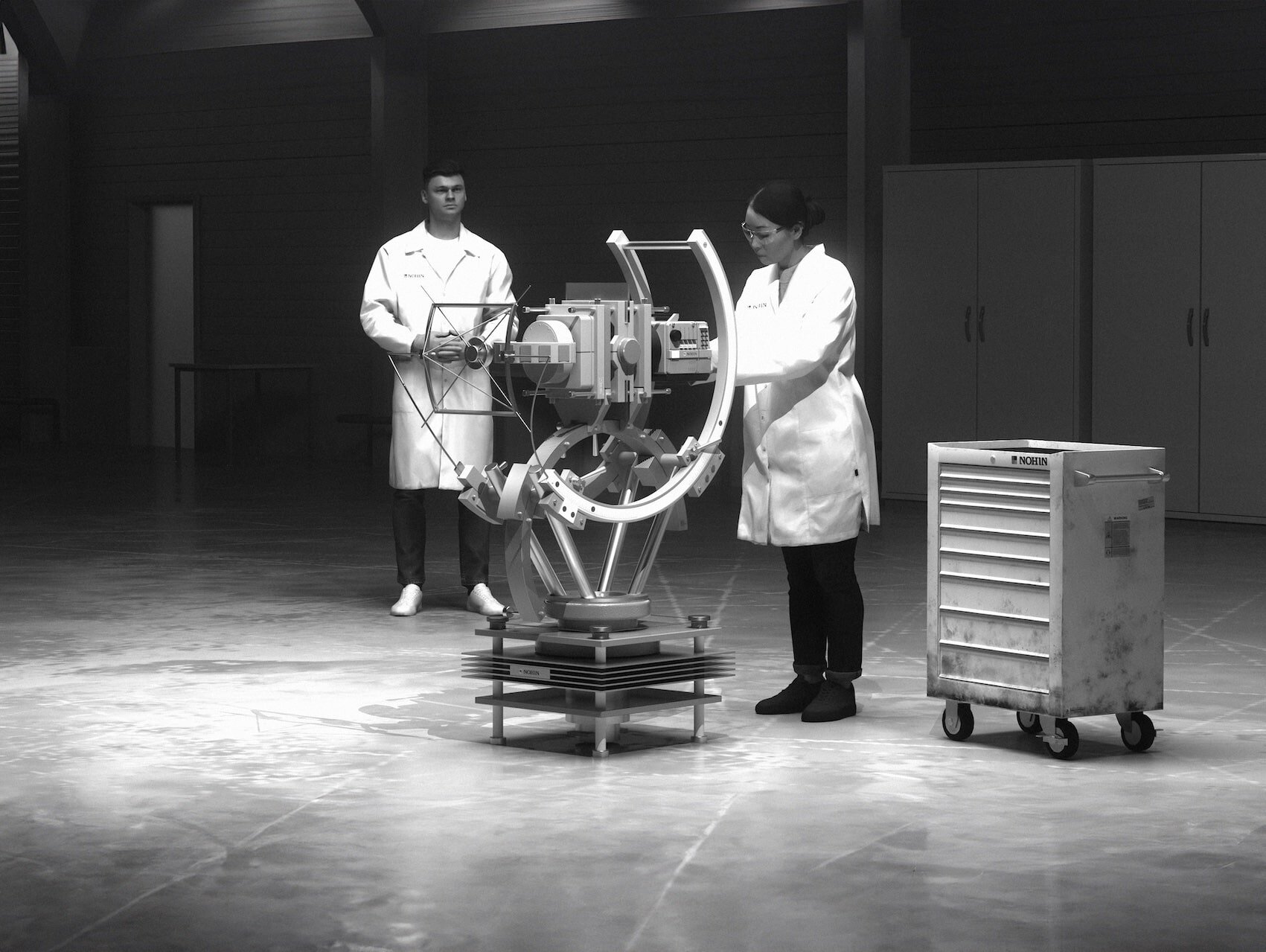

個展では、SF的な設定に基づく架空の印刷会社「NOHIN社」の CI(コーポレート・アイデンティティ)を、”並行世界”の価値観とルールに基づいて、様々なアイテムや資料に展開。また八木氏が尊敬してやまない、日本のグラフィックデザイン史を彩る巨星デザイナー10名の傑作ポスター約20点とともに、3DCGが存在する“並行世界”のオルタナティブな可能性として、それぞれのポスターを再解釈した八木幣二郎氏による新作が発表される。

今回はそんな八木氏にインタビューを敢行。独自の制作スタイル、デザイン群はどのようにして生まれたのか、またCG表現とグラフィックデザインの関係性について語ってもらった。

Instagram:www.instagram.com/heijiroyagi/

X:twitter.com/heijiroyagi

Portfolio:00m.in/xojNS

高校時にCGを学び、東京藝術大学へ。現代美術と出会いグラフィックデザインの道に

CGWORLD(以下、CGW):まずは八木さんのご経歴を教えてください。

八木:子供の頃にMCUシリーズやX-MENのような映画をよく見ていて、VFX業界への憧れがありました。いずれはそういった道に進みたいと思っていたので、高校は美術系のところに進学しました。

高校の頃に、デジタルハリウッドのスクールにも半年くらい通っていて、そこでMayaなどを学びました。高校に入ったタイミングでPCを買ってもらったので、その頃からCGはずっと触っていましたね。当時は車やクリーチャーをモデリングしていました。使用ツールとしてはMayaでモデリングして、Arnoldでレンダリングをしていました。

そこから紆余曲折があり、現代美術に出会いまして面白さを感じるようになりました。その後、美術大学で現代美術を専攻する学科の東京藝術大学の先端技術表現科に進学しました。当時は美術業界でもCG技術など最先端の技術を活用する動き(ポストインターネットなどの動向)が活発化しており、CGを美術にまつわる形で使用するようになりました。グラフィックデザイン自体は大学の成果発表展の時に広報物を作成する中で学び、グラフィックデザインに興味を持ちしました。その時はデザインにCGは使用してませんでした。

CGW:八木さんが影響を受けたアーティストは誰ですか?

八木:名前をあげたらキリがないんですが.....造形士の方ですと、日本人だと竹谷隆之さん、成田亨さん、田島光二さんですね。海外ですと、H・Rギーガーさん、シド・ミードさん、監督ですがギレルモ・デル・トロさんです。

CGW:大学でCGを使っている人は多かったですか?

八木:いえ、ほとんどいませんでした。やはり平面でのデザイン制作をしている人が大多数でした。Blenderが無料になる前だったのも関係してるかもしれませんが.....CGがたまたま身近だった自分はCGをデザインのツールとして使用するには抵抗がなかったのですが、CGは映像制作ソフトという印象が強かったんだと思います。ですが、当時はGUCCIMAZEさんのタイポグラフィーや、いわゆるクロムタイプやアシッドグラフィックスと呼ばれるデザインなどが出てきて、3D的なデザインの文脈が今後出てくるのかなとも想像していました。

CGW:とはいえグラフィックデザインの領域で3DCGを活用されている方は現在もまだまだ少ない印象です。

八木:確かにまだ少ないですね(笑)。最近CGを活用したデザインも以前に比べれば見かけるようになりましたが、まだまだ少数派というイメージですね。

CGW:グラフィックデザイナーとしてどんなことを考えてデザインにCGを組み込んでいるのでしょうか?

八木:自分がCGをグラフィックデザインに使用する上で意識しているのは、立体的なものをいかにして平面に落とし込むかのバランスですね。平面のデザインに馴染みやすくしようと、トゥーン調に寄せすぎてしまうとビジュアルイメージとしてはCGを使用している意義は薄くなってしまいます。逆にフォトリアルなビジュアルに寄せすぎてしまうと、それはもはや1枚の写真として成立してしまい、グラフィックデザインの一表現技法としての新しさは感じられないものになります。

でも、その中間値はあると思っているので、そこを探っていますね。Adobe Illustrator、Photoshop、InDesignなどはグラフィックデザイナーであれば誰もが学習し、使用するツールだと思います。CGは言ってしまえば、環境や現象をシミュレーションの範囲で全て作成することが可能なので、グラフィックデザインが可能なポテンシャルがあると思います。

「文字」へのこだわり、変数を取り入れるスタイルから生み出された実験的なデザイン群

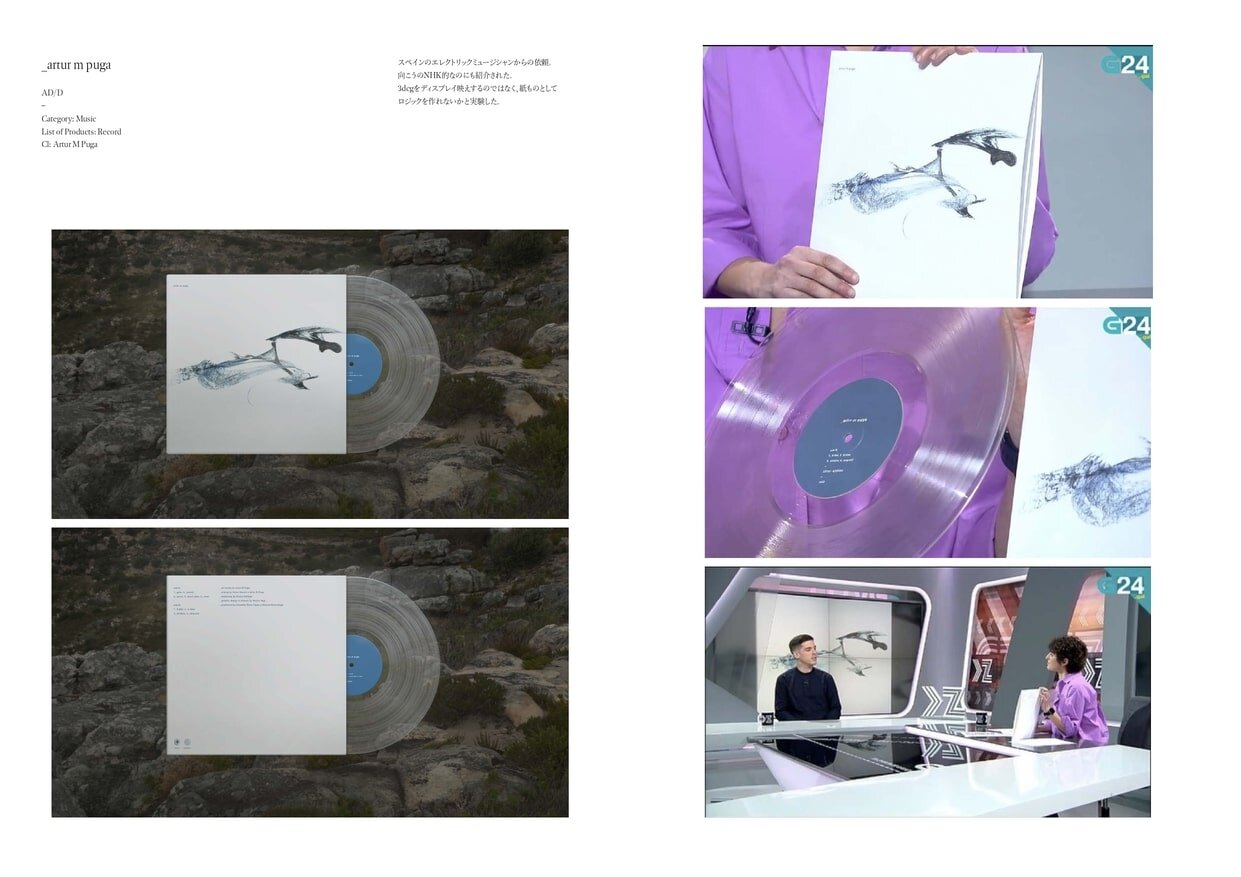

CGW:それでは、次にデザイン物の制作過程についてお聞かせください。このレコードジャケットの装丁はどのような経緯で制作されたんでしょう?

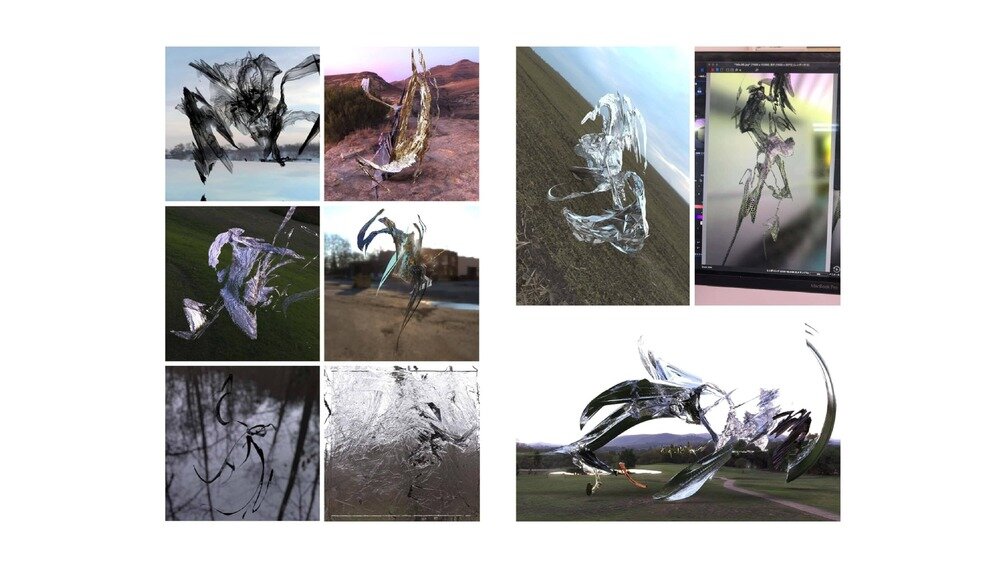

八木:3年ほど前に、Artur M Puga(以下、Artur)というスペインのエレクトロニックミュージシャンから、InstagramのDMが来たんです。「君のグラフィックは日本ぽさを感じるから、レコードのデザインを依頼したい」というような内容でした。そこから彼とDMでやりとりして、デザインの方向性を定めていきました。

CGW:具体的な作業としてはどのような制作工程だったんでしょうか。

八木:ジャケットで使用しているグラフィックは実はかなり奥行きがあるCGでして、書の「とめ、はね、はらい」などのストロークをサンプリングしながらZBrushで作っていきました。Arturからも、「日本の書のようなイメージで作って欲しい」と言われていたんです。彼に複数のCGモデルを提示し、「この感じは違う、もっと線的な感じにしてくれ、もっと日本っぽさが残るように」と言われたりしながら、デザインの方向性を固めていきました。

CGW:「日本」がキーワードだったんですね。

八木:ArturはYMOのような日本のアンビエントミュージシャンから影響を受けていて、そのイメージを目指していたようです。

CGW:デザインの大まかな方針が決まってからは、どういった作業になるのでしょうか。

八木:Arturが選んだCGモデルを、様々な角度でレンダリングし、その中からどの角度のものがいいかを選んでもらうといった感じですね。

CGW:デザインの彩色はどのように行なったのでしょうか。

八木:金属や水のマテリアルを与え、環境光を設定し、背景を真っ白にしてレンダリングしていきます。そうすると環境光がモデルに反射されるので、それを利用して色を付けていきました。

CGW:制作期間としてはどれくらいですか?

八木:このデザインに関しては、モデルはすぐに決まったんですが、特色の指定などのやり取りにかなり時間がかかったので、半年くらいかかっています。

CGW:書っぽい雰囲気を出してくれというオーダーに対して、どのように対応したのでしょうか。

八木:書について本などで勉強していて、石川九楊さんや井上有一さんなど影響を受けている書家が何人かいるので、そういった方たちがどういう書き方をしているかを参考にしながら制作を進めました。石川九楊さんの書は、あらゆる字や地形、音波、筆をおくスピードなどから複数の事象をモンタージュして書いてまして、ZBrushでクリーチャーを作る時やグラフィックを作る時の手つきの近さを感じてました。あとは何よりかっこいいなと(笑)。

CGW:書を勉強しようというきっかけは何だったのでしょうか。

八木:ZBrushでのモデリングはデジタルペンを使うため、文字を書く際に出てしまう手ぐせが、自然とZBrushを使用してスカルプトを行う際にも表出します。では良い手ぐせ、気持ちいい線はどうすれば書けるのか研究しようと考え、書を勉強し始めました。

また、グラフィックデザインを学び始めた頃にタイポグラフィの難しさを痛感した経験があり、それを契機として文字への興味をすでに持っていたことも影響していますね。

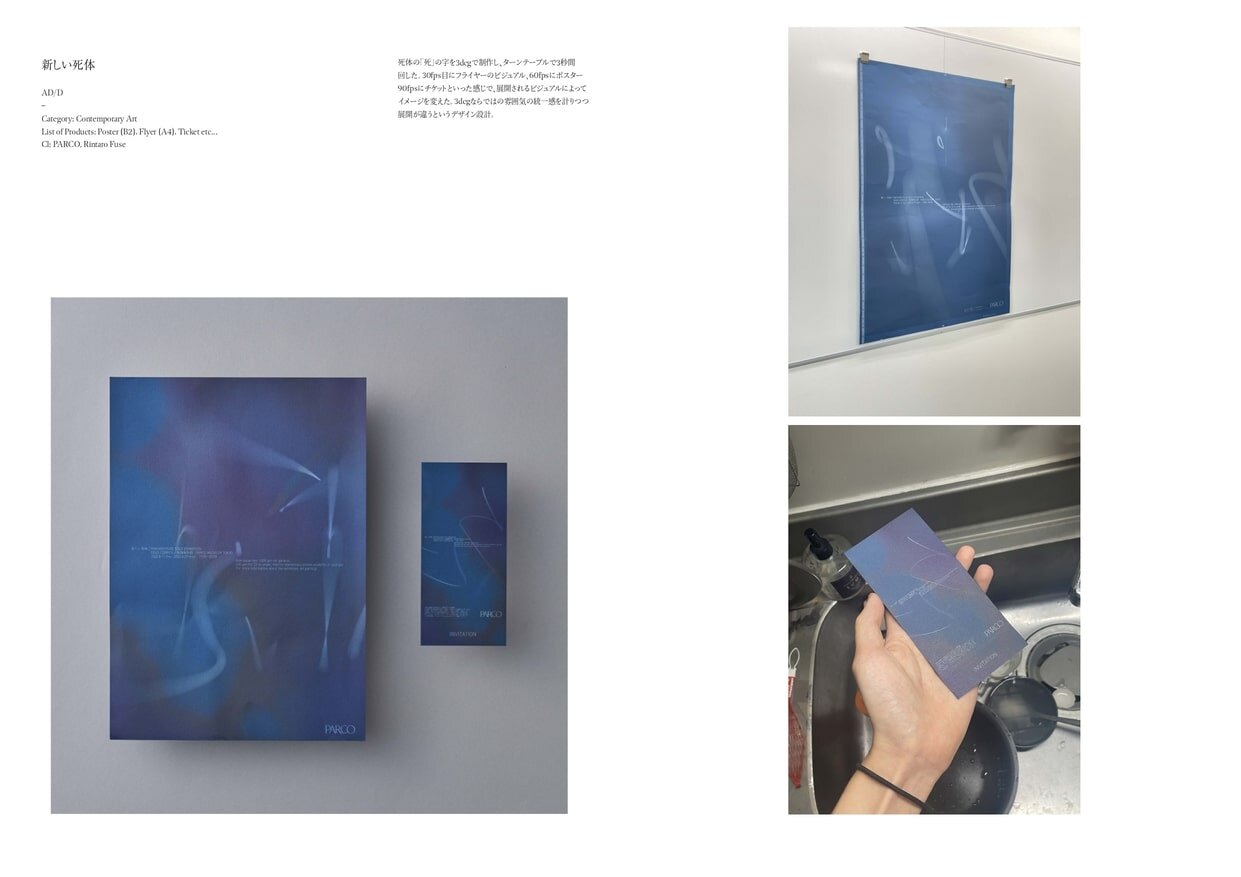

CGW:では続いて、「新しい死体」というデザイン物についてお聞かせください。このデザインはどういった経緯で制作したのですか?

八木:アーティスト・布施琳太郎さんが行った個展 「新しい死体」RINTARO FUSE SOLO EXHIBITION “DEAD CORPUS”のフライヤー、チケットのために制作したビジュアルです。

CGW:どのように制作されたのでしょうか?

八木:これは個展のテーマである死体の「死」という字をまずCGを用いてモビール状に作成しました。

「死」という字はざっくり分けると3つのパーツ(一とタとヒ)で出来ているので、それぞれのパーツを分解し、角度をねじらせたり、被写界深度で手前のパーツだけにピントが合うように、逆に他のパーツはぼかしたりするなどの加工を施しています。その上で環境光を置き、環境光の彩度を最大限上げ、ターンテーブルで一秒間ぐるっと回転させて……という手順で作りました。

CGW:なぜそのような作り方をしたのでしょうか?

八木:アイテム数が複数あったのが大きいですね。アイテム数が多いからといって、フライヤー、チケット、その他アイテム全てリサイズなどでビジュアルだとつまらないと考えていました。1つのモデルを角度を変えて出力することで、統一感は持たせつつもそれぞれ違うビジュアルにしようと思っててフライヤーは何フレーム目、チケットは何フレーム目.....といった感じでビジュアルを変えていったんです。

これは青い紙にCMYKとホワイトで刷っています。印刷は基本的に白い紙にする前提なので、光側が透過してしまうんです。なのでこのデザインでは光側の部分に青が出ています。だから少し油染みっぽいというか、いわゆる銅板が腐食現象を起こしたような色味っぽくになってます。「死」のモビール部分は、白で印刷しています。

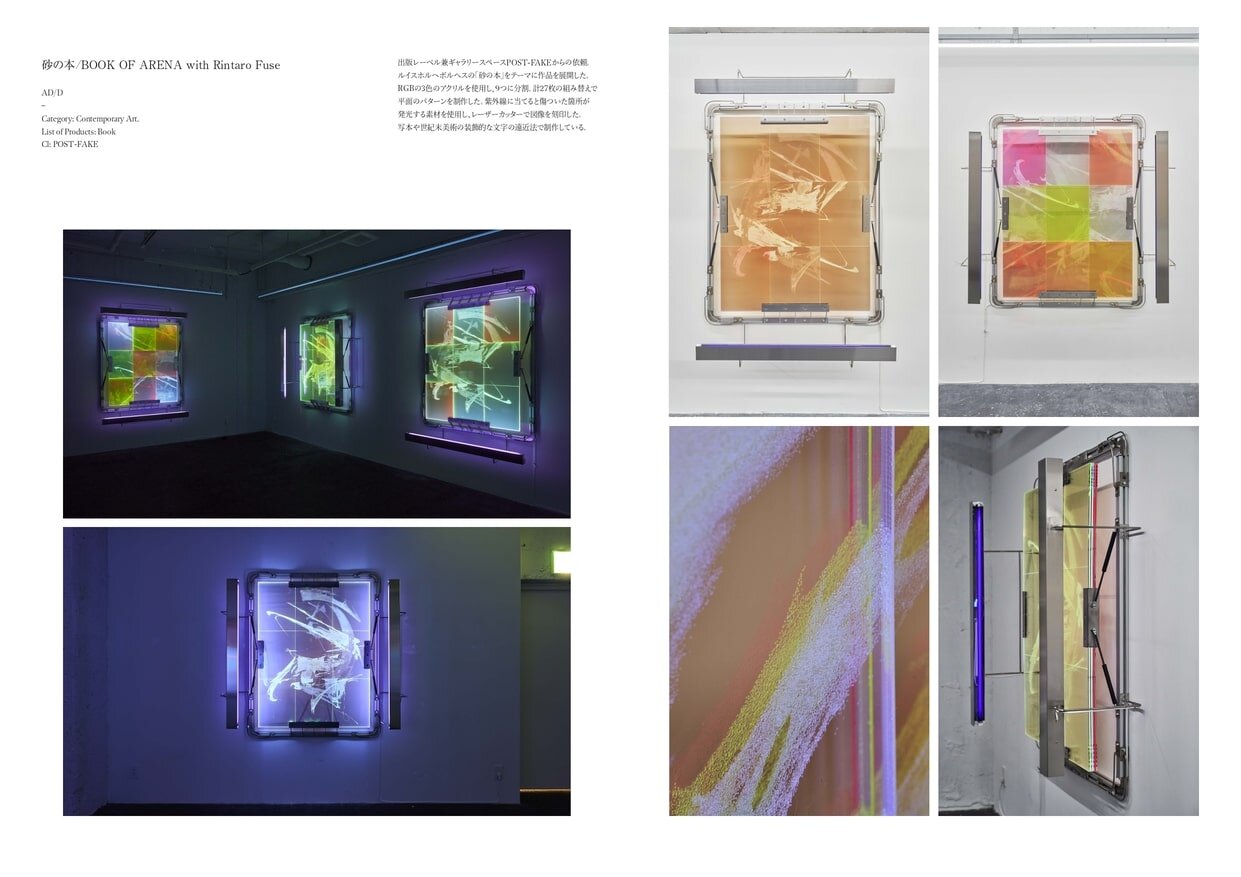

CGW:それでは、『砂の本/BOOK OF ARENA with Rintaro Fuse』の制作過程について教えてください。

八木:このプロジェクトは、POST-FAKEからの依頼で、ルイス・ホルヘ・ボルヘスの『砂の本』をテーマにして展開しました。中央の支持体は、紫外線に反応して傷ついた部分が発光する特性を持つアクリル材料を使用しました。まず、RGBの3色のアクリルを9つに分割して、合計27枚の平面のパターンを作り、その後レーザーカッターでCGモデルのビジュアルを刻印しています。

CGW:このアプローチはどのようにして思いついたのですか?

八木:通常のディスプレイ技術を使用せずに、物理的な材料の特性を利用してCGモデルをディスプレイすることに興味を持っていて、紙に印刷するのとは違う形でありつつリアリティを持って見ることはできないかと思ってました。僕が作るCGモデルはポリゴンがめちゃくちゃなので、3Dプリントすることが難しく、そう言った理由からもCGモデルに触れたいという願望からですね。

グラフィックデザイナーのCGの入り口はZBrushがおすすめ

CGW:続いて、八木さんの作風やグラフィックデザイナーとしてのスタンスなどについてお聞きします。八木さんのデザインは、抽象的な装飾のような流体のような物体が印象的です。コンセプトに沿ってという点は当然だと思いますが、どのようにこれらの物体を案件ごとに制作しているのでしょうか?

八木:ZBrushのクイックセーブの中やHDDに今まで作ったモデルを貯めていて、案件ごとにストックから合うものを探したり新しく作ったりして使っています。狙った形に作るということはないので、どの角度から見ても全部違う形に見えるように作っています。

CGW:抽象的なものを作るときに、意図した形を狙って作るのではなく、どこから見ても違う形にしようという作り方なんですね。

八木:はい、なのでエフェクト的なイメージの作り方に近いですね。

CGW:グラフィックデザイナーとしてCGの長所をどのように捉えていますか?

八木:CGのいいところは、作り手の予期せぬ質感が不意に出てくるところだと思います。僕が変な使い方してるからかもなんですが.....(笑)。

CGW:制作においてこだわっていることはありますか?

八木:先ほども少し触れましたが、「文字」についてはかなり長い期間興味を持って考えてきました。それから、いかにソフトウェア的なレイヤーを通すかということについても、意識してやっています。デザインからいかに作業を逆算されないかということについてのフェティッシュ.....こだわり、執着がありますね。完全に逆算できないようにしてやろう、めちゃくちゃ複雑にしてやろう!という(笑)。

CGW:どうやって作ったか、その過程が見えにくいものを作るということですね。

八木:いわゆる一般的にグラフィックデザインと言われ想起される平面的な図形や文字、写真で構成されたデザイン、またクロムタイプのような文字を立体化したデザイン、いずれの制作手法も一定ですが作業の模倣のしやすさがあると思っています。

こういったデザインは、ワークフローやデザインに用いられる論理が個々人によって大きく違うということは考えにくく、そうなると最終的にデザインのクオリティや独自性を決定するのはグラフィティー的なタイポグラフィの上手さ、手描きの上手さになってきます。自分の場合、この手描きだからこそ出る個性を活かしつつも、加えて、そもそも制作過程を完全に逆算できないように複雑にすることで奥行きを見せたいと思ってます。

CGW:なるほど、ですが八木さんのように手描きでやるということは、同時に変数が多くなり意図通りのデザインに制作することが難しいように思えますがこの点はどのように考えているのでしょうか。

八木:そうですね、自分のデザインづくりに変数はたくさん入れます。ZBrushで見たことのない質感を求めるということもそうですが、変数、ランダムさを求めているというところはあります。文字組みに関しては、いわゆるグリッドシステムの中でデザインを組むことが多く、遊んだ文字組みをすることは今の所は滅多にないです。逆に言えば、文字組みの方で固いアカデミックなレイアウトを組むことで、別の方向で変数を出すという風に考えています。

CGW:たしかに八木さんのデザインは、レイアウトや文字組みで全体の印象を整え、その上で抽象的なモデルを入れていることが多いようですね。しっかりしたデザインと文字組みの基礎があるから、そこに変数を入れる余白が生まれるということですね。

八木さんのお話をお聞きしているとやはりグラフィックデザイナーのCG活用はまだまだ広がる余地があると思います。CGを活用しているグラフィックデザイナーで八木さんが注目されている方はいらっしゃいますか?

八木:Johannes Schnatmannさん、Jonathan Castro Alejosさんは面白いと思って見てます。CGをどういう風にグラフィックデザインに持っていくか、絶妙な立体と平面のバランス感を探っているように感じていて近い感覚を持っているなと思ってます。

CGW:グラフィックデザイン業界にCGが普及しきれていない理由はなんだと思いますか?

八木:CGは学習コストが高いイメージがあって敬遠されているのかもしれません。最初から細かい技術面を覚えることから入らなくても、まずはとにかく触ってもらうのがいいかもしれないです。

CGW:最後に、八木さんの今後の目標についてお聞かせください。

八木:自分の中で夢があって、Unreal Engineで空間全部を作って、そこだけで全てのビジュアルを作れるようにしたいんです。バーチャル空間上でデザインを無限に作れるみたいな……。色んなクライアントワークのフライヤーポスターが、それぞれルックのイメージは全然違うけど、全部同じ空間でカメラの切り取り方や位置の違いから作られている、そんなことをやりたいなと考えています。

CGW:今回はありがとうございました。

個展詳細

会場で構成する本展の 1 階では、SF 的な設定に基づく架空の印刷会社「NOHIN 社」の CI(コーポレート・アイデンティティ)を、”並行世界”の価値観とルールに基づいて、様々なアイテムや資料に展開。地階では、八木氏が尊敬してやまない、日本のグラフィックデザイン史を彩る巨星デザイナー10 名の傑作ポスター約 20 点とともに、3DCG が存在する“並行世界”のオルタナティブな可能性として、それぞれのポスターを再解釈した八木幣二郎による新作を発表いたします。

■ 名 称

『ギンザ・グラフィック・ギャラリー第 402 回企画展八木幣二郎 NOHIN: The Innovative Printing Company新しい印刷技術で超色域社会を支えるノーヒンです』

■ 会 期

2024 年 5 月 24 日(金)- 7 月 10 日(水)

11:00am-7:00pm 休館:日曜・祝日

■ 会 場

ギンザ・グラフィック・ギャラリー(ggg)

〒104-0061 東京都中央区銀座 7-7-2 DNP 銀座ビル 1F/B1

Tel. 03.3571.5206 入場無料

https://www.dnpfcp.jp/gallery/ggg/

■ 出 版

『gggBooks-137 八木幣二郎』(序文:布施琳太郎)

■ イベント オープニングパーティ、ギャラリートーク等の開催につきましては、

ギャラリーHP にて最新情報をご確認ください。

*お問合せ:ギンザ・グラフィック・ギャラリー 髙木 Tel. 03.5568.8023 / takagi-m8@mail.dnp.co.jp

TEXT_オムライス 駆

INTERVIEWER・EDIT_中川裕介(CGWORLD)/Yusuke Nakagawa