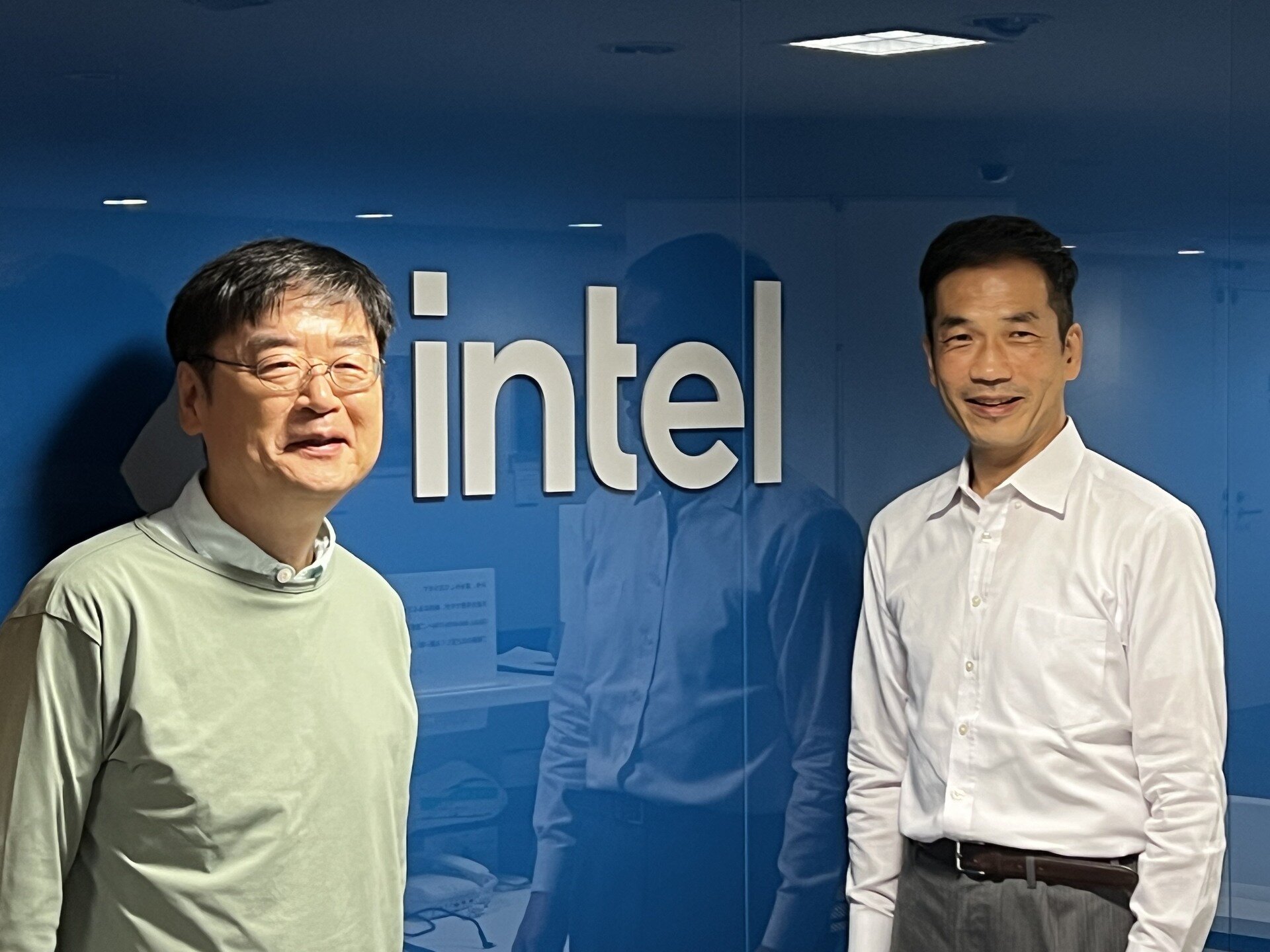

OLMデジタル (オー・エル・エム デジタル) 技術顧問の安生健一氏と、インテル技術本部の安生健一朗氏の特別対談。1994年のSIGGRAPHでのカール・シムズの人工生命の展示など、技術の進歩がどのように現代の表現に結びついているかについて、そして技術の進化にどのように向き合うべきなのか、語っていただいた。

ハードウェアの進化と表現の進化を振り返る

CGWORLD池田(以下、CGW):今回はOLMデジタル技術顧問の安生健一さんと、インテル技術本部部長の安生健一朗さんの両名をお招きして、「ハードウェアの進化と、これからの表現の可能性」というテーマで対談をしていただきます。

「よく似た名前のお二方だな」とお気づきの方も多いと思いますが、実は今回OLM安生さんにインテル安生さん宛のメールをお恥ずかしいことに誤送信してしまったんですね。そのお詫びをしていたところ、インテルの安生様が昔から研究者として大先輩のOLM安生様をご存知で「ぜひご紹介も兼ねて対談させてもらいたい」という提案がありまして、今回こういった対談が実現しました。

さて、まずはハードウェアの進化の歴史を振り返って、特にエポックだった進化、それら進化の影響で生まれた表現物について教えてください。

OLM安生:ハードウェアでいうと、たとえばGPUって、もともとCGのレンダリングから出てきたもので、CG業界からそれ以外の産業に出た一番インパクトのあるものですよね。基本的にCGは応用分野であって、CGから外の産業にアウトするものってそれまであまりなかったようです。今やGPUはAIの計算に不可欠なものにもなりましたしね。

CGW:現在のハードウェアの限界は何か、また、それが表現にどのような制約をもたらしているか、ということについてお聞かせください。

インテル安生:インテルはCPUの性能を毎年上げていくことを生業としているんですが、コンピュータの性能が上がったから出てくる表現や発想というのはあるのでしょうか?これから先、ハードの進化に伴った表現の進化の余地はあるのでしょうか。

OLM安生:これは昔の話なんですが、人工生命元年みたいな1994年のSIGGRAPHで、 Karl Sims(カール・シムズ)というアーティストがジェネリックアルゴリズムの展示をして、何世代も動物の動きの進化をシミュレーションしたんです。ポリゴン数個でできているような原始的な形をした人工生命に、歩くとか泳ぐとかいう動作を学習させて作られたアニメーションは衝撃的で、「コンピューターアニメーション」とはまさにこれのことじゃないかと思いました。

OLM安生:現実世界にあるものをアニメにしたのではなく、こういう形のものがあったらこういう動きをするんじゃないかというものを見せられたんで、これは凄いなと。当時の超並列マシンを使って、それでも数分の映像を作るのに何ヶ月もかかっていた。それが今ではIntelのPCで簡単にできてしまう。

そうなると、昔はカール・シムズという天才しかできなかったことでも、ツールが発達してフィードバックが早くなると、コンピュータで映像を作るということが一般の人にできるようになった。それはやっぱりコンピューティングパワーの進歩のおかげだと思います。ただ、進歩する方向なりサンプルなりを作るのはコンピュータではなく人間なので、やっぱり未来を描ける人材を応援したいですね。

インテル安生:そういう若者の発想を広げてあげることは、意味があることですよね。

OLM安生:技術とアートでいうと、SIGGRAPHは毎年夏に北米で開催されるのですが、経年で振り返るとやっぱり波みたいなものがあって、何年かに一度、技術のブレイクスルーがある年があるんです。そうすると、その後アーティストがその新しい技術を使い倒してくるみたいな時代があって、逆に新しい技術発展が滞ったような年もあったりして。

技術が進化すればそれがアーティストを刺激して、アーティストの表現や発想に刺激されて新しい技術が生まれるといったサイクルはあるように思います。

CGW:現在3DCGはゲーム、映画の分野でめざましい進歩を遂げていますが、他にこのような分野で技術的に発展していくというようなお考えはありますか?

OLM安生:私が関係しているのだと、ポイントクラウドのビジュアリゼーションなどですね。あとはエンタメ的にはライブなどでしょうか。一回のショーに対して必要なソフトウェアを作るということは当然今でもやってるんですが、それを繰り返していてもブレイクスルーは起こらないと思うので、たとえばどんな照明でもキャプチャできますといったような、技術として一段上に行くというのは一つ一つ積み重ねた先のことじゃないかなと思います。

いずれにしても、技術を作る立場からいうと、特定のコンテンツを作るときの技術を整理・拡張して、そのコンテンツ以外のものを作れるようになるといいなと思いますね。

アーティストは、テクノロジーの進化とどのように向き合うべきか

CGW:先ほどAIのお話が出ましたが、AIについてはどうお考えでしょうか?

OLM安生:色んなところで使えるだろうなとは思うんですが、まだ世界中で試行錯誤の途上という感じですね。アーティストがAIをうまく活用できて、クリエイティブな仕事を面白いと思えるようになればいいと思います。

ひとつうまくいきそうな例としては、OLMのR&D(研究開発部門)でやってるんですけど、アニメの彩色をAIで自動化しようとする試みです。これはクリエイティブな仕事というよりは、手間のかかる面倒な仕事なんです。今の段階だと正解率は6~7割なんですが、それでもある程度現場で使えるなという感じです。

あとは映画『スパイダーマン:スパイダーバース』のようにキャラを3Dで作るアニメだと、輪郭線をそんなにオートマチックには塗れないんですね。そこでAIのディープラーニングを使って、ある程度の最初のヒントとしてこんな感じにというのを出してもらって、それをアーティストが必要に応じて直すというような使い方をしているようです。完璧な解は出ないけど、手作業を足して効率が良ければという使い方ですね。

映像制作現場で働く優秀なアーティストやクリエイターたちがAIなどの新しい技術を使えるように知恵を絞るのもR&Dのひとつの役目です。いわゆる単純作業をAIが手伝ってくれるところはありがたいと思えるでしょう。一方で、コンテンツのストーリーや世界観を作るうえで、AIとどこまでどうやればクリエイターがその能力を発揮できるかということを、R&Dと現場のクリエイターとで共同で考えてゆく必要があると思っています。

CGW:テクノロジーが様々なメディアアートを進化させてきたわけですが、その行き着く先はどこにあるのでしょうか?

インテル安生:AIに限らず全てのツールは道具だと思うんですが、私の印象だと、最近の傾向として「Unreal EngineやUnityなどのツールを使えるということだけで満足してしまっている」傾向にある印象を受けます。だから(OLM)安生さんみたいな方が、若者の羅針盤になってくれるといいなと思いますね。

以前、インテルが出してるツールで「OpenVINO」という AIの推論を活用したアプリケーションを手軽に作れるツールキッ

「AIは誤認識もする、ほら人間が踊ってたら誤認識したでしょ」といった事象を面白おかしく表現にしたという、テクノロジーを手玉にとったような表現だったんです。そういうテクノロジーをどのように道具として活用してクリエイティブ作品に活かしていくのかを、クリエイターが考えるきっかけをたくさん作れるように頑張っていきたいです。

CGW:デジタルツールの進化の恩恵により簡単にCG制作ができる時代になったことをどうお考えでしょうか?

インテル安生:一億総クリエイター時代みたいなクリエイティブが大衆化した状態の中で、正直物足りなさも感じています。今の若い人にはBlenderもあるし、YouTubeにチュートリアルも全部載ってるしで、何でも作れちゃうんですけど、一方でありもので満足してしまうような状況があるのかなと。そういう人たちが作ったものって、まあ凄いんだけど、表現が似ていてありふれていると言いますか。そういったものを超えるために、発想とかチャレンジ精神とかが必要なのかなと。

CGW:理系の学問としてのコンピューターグラフィックスが、芸術系のグラフィックスアートに帰結することの面白さについてどうお考えでしょうか。

インテル安生:(OLM)安生さんの経歴を拝見すると、物理学や数学を学ばれていますよね。

OLM安生:私は学生のとき数学を専攻していましたが、もともと絵や漫画を描いたりすることは好きだったんです。CG自体は社会人になってから始めたんですが、その頃はCGというもの自体がほとんど世の中にない頃でした。当時は自分の専門がアートであるとか数学であるとかは関係なくいろんなタイプの人たちが集まって映像を作っていたんです。CGは当時新しい表現でしたので、さまざまなバックグラウンドをもつ人たちが集まって映像を作るという体験は大変楽しかったです。現在もその面白さは変わりません。

インテル安生:私はクリエイターが作品を作っていくなかで、クリエイター側から「既存のツールでは足りない」という声がもっと上がればいいと思っています。色んなクリエイターさんとお話するなかで、彼らは「こういうものが欲しい」ということを言語化できないだけで、フラストレーションはあるように感じます。

OLM安生:現実的にはなかなかそう言える人は少ないですね。テクニカルアーティストがもっと増えてくれるといいんですが。理系かどうかではなく、技術的な分野に踏み込もうとするアーティストが増えるといいですよね。

CGW:お二方ともクリエイターに対する支援活動に従事されていらっしゃいますね。

インテル安生:はい、ここ数年、弊社ではクリエイターの活動を深く理解し、クリエイターにとって意味のある製品作りを目指すため、クリエイターコミュニティとのやりとりを強化しているんですね。その一つとして、「インテル Blue Carpet Project」を始めました。これはクリエイターを支援することで、創作活動と最新テクノロジーの橋渡しをして、それによってクリエイティブシーン全体を底上げしようというプロジェクトです。

具体的にはPCの貸し出しなどやワークショップの開催などを通じて、最新テクノロジーがあればこんなものが作れるよね、ということをクリエイターに体感してもらうことから始めています。

インテルによる、クリエイター支援プログラム。クリエイションとテクノロジーの関係がますます密接になっていく中、インテルは創作活動と最新テクノロジーの橋渡しをすることで、クリエイティブの最前線で活躍するクリエイターが主役になれる機会を創出している。具体的には、インテル® Blue Carpet Club 参加クリエイターのワークショップやコンテストを通じた、最新のクリエイティブに対する知見の提供を行っている。

インテル安生:トップクリエイターさんと直接コンタクトを取って、機材協力をしたり、弊社がマーケティングをするときにそういう方々の作品を活用させていただいたりなどのコラボレーションをしていくのが「Blue Carpet Club」というものです。そして、いずれはそういうトップクリエイターを目指す若者を育成するしくみとして「Blue Carpet Studio」というものを設けています。

そういった最新製品をクリエイターさんたちに提供したり、プロモーションのお手伝いをする活動を通じて、彼らとのWIN-WINな関係を築きながら、少しずつコラボなど中長期で活動できればと思っています。

OLM安生:弊社はクリエイター支援という言い方はしていないんですが、自社で開発した技術をオープンツールとして、会社の枠を超えて色んな方に使っていただくというようなことをしています。その最初のひとつは「OLM Smoother」という、アニメ業界では必須になっている、アンチエイリアスの線を滑らかに色を分布させるというツールです。他にも様々なツールをOLM Open Toolsで無償配布しているのでぜひチェックしてみてください。

OLM安生:他にも3DCGのツールなども色々と、定期的に公開できるものを出しています。このような仕組みを弊社だけではなく、業界全体で続けていけるような形はないだろうかと考えています。業界各社で、コンテンツを作るためだけではなく、その先も見据えたR&Dが必要になってくるんじゃないかと思います。

TEXT_オムライス駆

INTERVIEW_池田大樹(CGWORLD)