6月29日(水)から7月1日(金)の3日間にわたり東京ビッグサイトで開催された「コンテンツ東京2016」では、様々な専門領域にわたって、30本以上のセミナーが開催された。30日に開催された特別講演「ピクサーの最新制作技術と、クリエイティブなカメラテクニック」もそのひとつだ。ピクサーこと、Pixar Animation Studiosでカメラオペレーターを務めるSandra Karpman/サンドラ・カープマン氏が登壇。『インサイド・ヘッド』(2015)、『モンスターズ・ユニバーシティ』(2013)、『カーズ2』(2011)などのメイキング映像をふんだんに引用しながら、カメラワークにおける修正作業について解説した。

TEXT & PHOTO_小野憲史

EDIT_沼倉有人 / Arihito Numakura(CGWORLD)

<1>自由度が増した反面、困難になったカメラワークの調整

フル3DCG映画はDCC(Digital Contents Creation)ツール上に作られた「背景セット」(3DCGソフト上に作成されたシーンファイル)上でカメラを設定し、大量の2Dイメージにレンダリングしていくことで創り出されている。そのため実写映画や手描きアニメーションと比べて、はるかに多彩なカメラワークが低コストで実現できる。これらをディレクションするカメラオペレーターは、いわば実写映画におけるカメラマンに相当する。各々のカメラワークには演出上の意図が含まれており、カメラオペレーターは監督の意図を的確に汲み取り、それを映像にしていくことが求められるという。

講演を行なったSandra Karpman/サンドラ・カープマン氏

Pixar Animation Studios Camera Operator

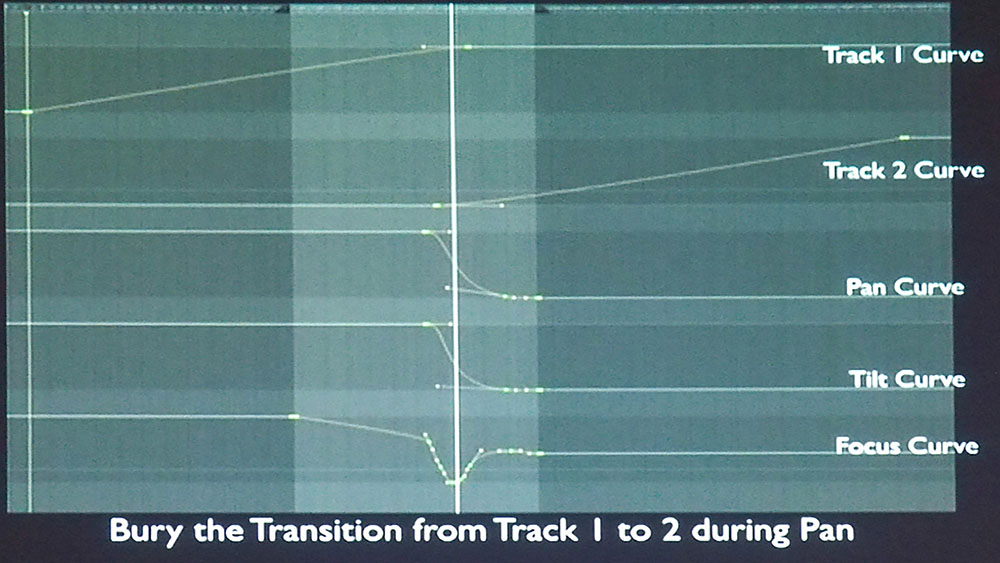

その一方で現代のCG映画におけるカメラワークは、DCCツールのモーションパスを利用して、NURBSカーブで設定されることが多い。そのため細かい動きが付けにくく、ともすれば不自然な動きになってしまう恐れもある。何度もショットを見ながら細かい動きまでチェックし、完成までに何度も修正を重ねていくのも、カメラオペレーターの重要な仕事のひとつだ。カープマン氏は「仕事の半分はショットの鳥瞰図を見ながら、カメラカーブを調整することに費やされています」とコメントした。

ピクサーでは各々のショットが様々な段階でラッシュ上映され、その都度多くの関係者によってチェックされる。大ざっぱに分けても、「登場するキャラクターが仮モデルで、モーションも入っていない段階」「モデルが確定し、アニメーションするようになった段階」「ライティングが行われ、レンダリングされたファイナルショット」の3段階がある。カープマン氏によると「初期段階では問題なくても、アニメーションや照明が入るとカメラワークの欠点が見えてくる」のだという。

映画『インサイド・ヘッド』の冒頭、サンフランシスコに引っ越してきた主人公一家のシーンのアニメーション工程のショットより。坂の下に設置されたカメラに向かって画面奥からクルマが近づいてきた後、中から主人公のライリーが飛び降りてくるというもの。まだ仮のキャラクターモデルでモーションも付いておらず、カメラワークも仮である。完成ショットではカメラがパンする速度が調整され「カメラがライリーを迎えにいかない」ように配慮された

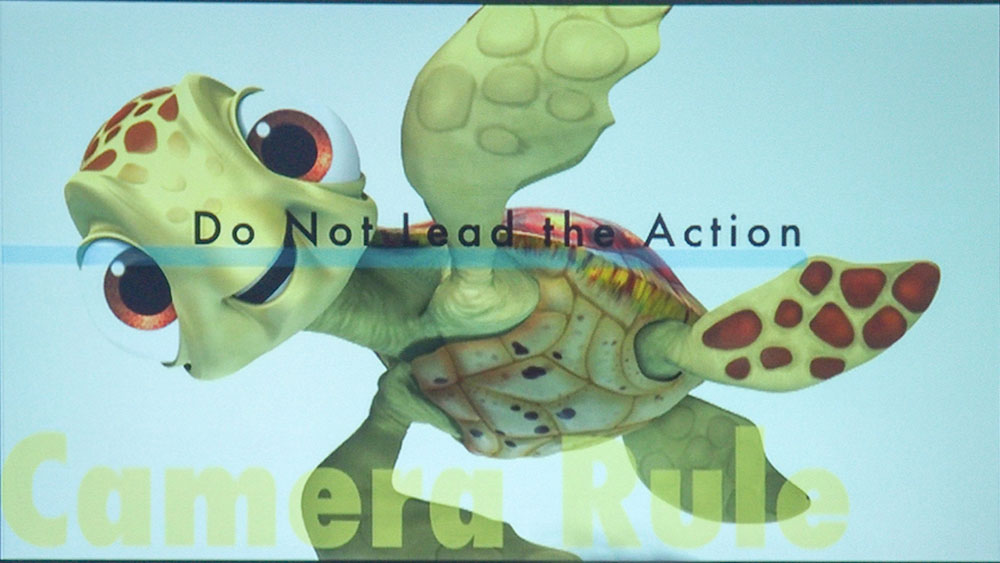

<2>カメラがキャラクターの先回りをしてはいけない

講演の冒頭でカープマン氏は「カメラがキャラクターの先回りをしてはいけない」という1つ目のルールを紹介した。キャラクターが扉を開けて部屋に入るシーンを例にとると、カメラがキャラクターの後ろから最初から最後まで追いかけていくのはOK。これに対して扉を開けた瞬間、カメラの位置が部屋の中に移動し、扉を開けて中に入っていくキャラクターの様子を迎えいれるように撮影する演出はNGとなる。観客はカメラの動きに対して、何らかの「意味」を無意識のうちに感じ取ってしまうからだ。

「映画はクイズではありません。観客が自然に映画に対して集中できるようにするためには、できるだけシンプルにまとめていく必要があります」(カープマン氏)

もっとも、先ほどの説明はシーン全体にかかわるような極端な例であり、純粋なカメラワークの話とはいかさか異なる。カープマン氏もモーションパス上の微妙な修正を中心に説明した。それだけに「こんな細かい部分まで修正が行われるのか」と驚かされるほど。NURBSカーブのちょっとした修正の積み重ねで、観客に余計なストレスを与えないカメラワークが追求されていく。ピクサーの数々の名作が、こうした気の遠くなるような修正を経て作られている様が改めて示された。

『インサイド・ヘッド』より。囚われたピンポンというキャラクターをヨロコビ(ライリーの感情たちのメインキャラ)が助け出すシーン。潜在意識の守衛の身体の上をヨロコビがよじ登っていく際、カメラワークに微妙なタメツメが施されている

次ページ:

<3>動くものはちゃんと動く、止まるものはちゃんと止まる

<3>動くものはちゃんと動く、止まるものはちゃんと止まる

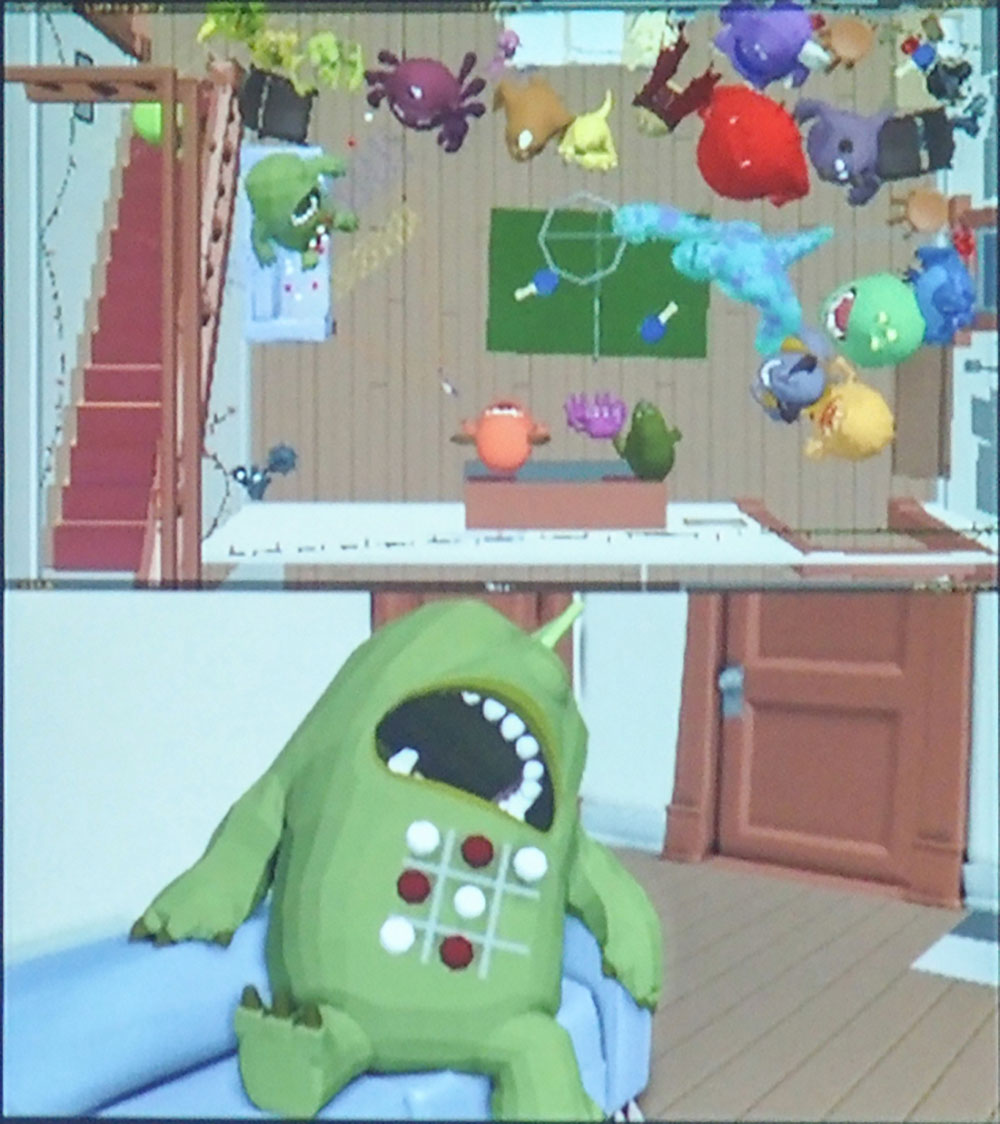

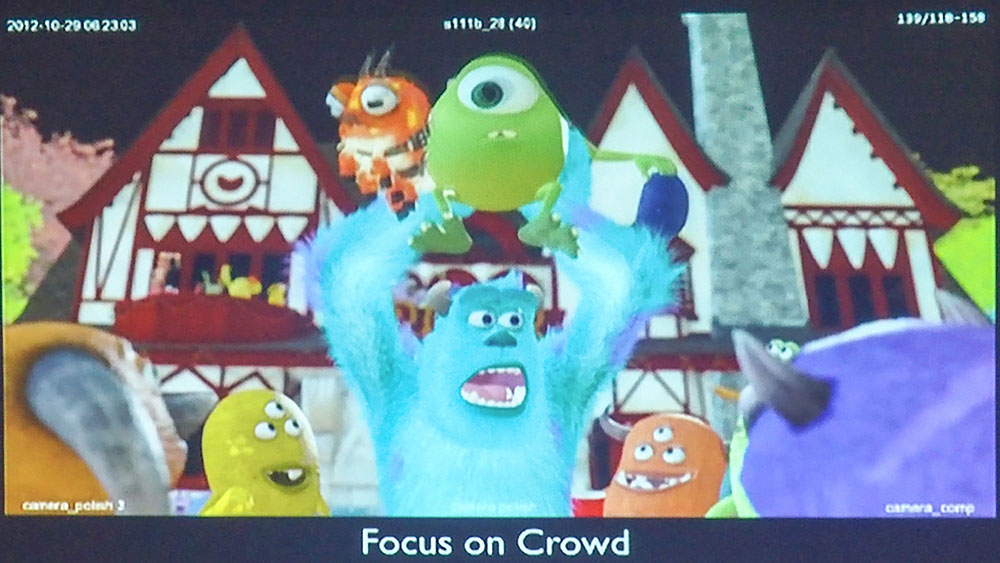

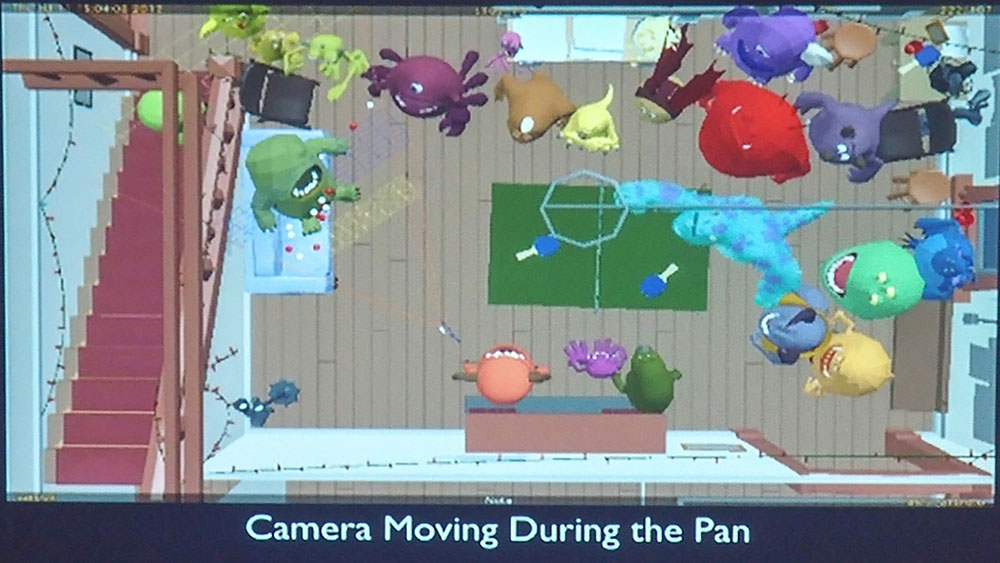

続いて第2のルールは、「動くものはちゃんと動く、止まるべきものはちゃんと止まる」というものだ。これにはタメやツメといった、心地の良い動きも含まれる。『モンスターズ・ユニバーシティ』では壁越しにカメラが移動しながら、モンスターたちのグループが次々に登場するシーンがある。ここでもカメラは移動とパンの動きが組み合わさり、緩急をつけながら複雑な動きが設定されている。一方で壁に打ち付けられたリベットの位置が微妙に動いて見えるような場面もあった。こうしたミスは必ず修正されるという。

『モンスターズ・ユニバーシティ』の学園祭シーン中のひとコマ。カメラワークを作成する際は、図のようにシーン全体を捉えた俯瞰ショット(上段)とカメラビュー(下段)を見比べながら、丁寧に動きが付けられていく

キャラクター自体の動きと同様にカメラワークも最終的には手作業で細かな修正が施される。ちょっとした動きのミスが演出意図を台無しにしかねないため、何度もアニメーションを確認しながらブラッシュアップされていく

<4>カメラワークを通して映像に意味を埋め込む

第3のルールは、「カメラワークを通して、映像に意味を埋め込む」だ。『インサイド・ヘッド』では終盤に母親がハンドバッグをテーブルに置きっ放しにするシーンがある。母親の移動後もカメラは動かないが、これは娘のライリーが中にある財布を盗んで家出するシーンの伏線にするため。また故郷のミネソタですごした親子三人による回想シーンは、最後にズームアウトしながらフェードアウトしていく。これも観客に対して「子供時代の楽しかった記憶が精算され、新しい世界が訪れる」ことを示す意味合いがある。

『インサイド・ヘッド』後半シーンより。母親がフレームアウトしてもカメラはテーブルを捉えたアングルを保つ。テーブルの上に置かれたハンドバッグの存在を観客にアピールすることで、ストーリー上の伏線へと視覚的につなげている。上段はアニメーション工程のショット、下段がファイナルイメージ

<5>被写界深度による意味づけ

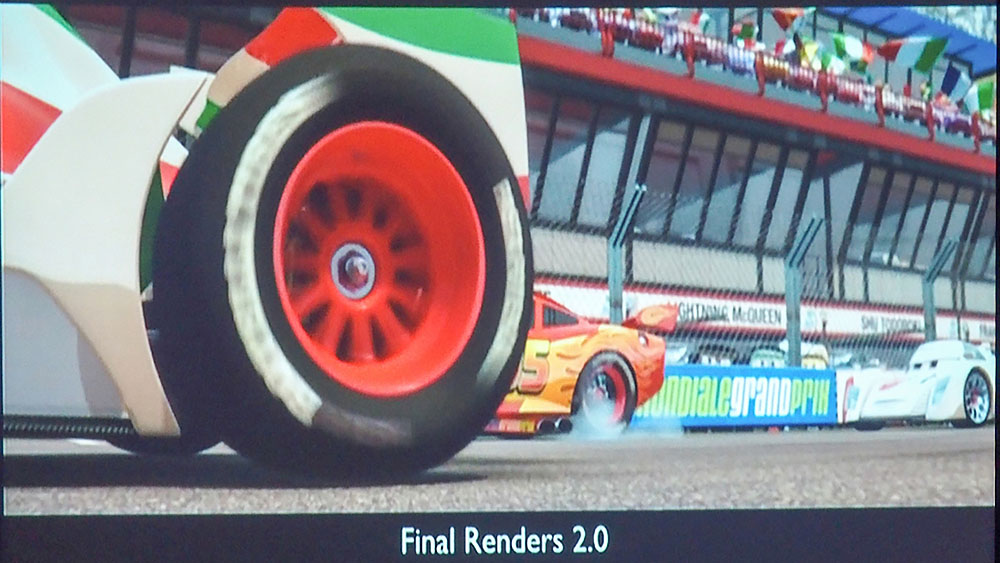

被写界深度に関するルールも紹介された。「ボケのコントールを通して、観客に対して画面のどこを見て欲しいか明確にする」というものだ。『カーズ2』のレースシーンでは当初、スターティンググリッドにいるライトニング・マックイーンにきちんとピントが合っていなかった。監督のジョン・ラセター氏から、ファイナルレンダリングの試写でこの点について指摘されたカープマン氏は、穴があったら入りたい思いをしたという。あわててレンダリングをしなおし、事なきを得たとのことだった。

映画『カーズ2』より。左図では画面中央・奥にいる主人公ライトニング・マックイーンがフォーカスアウトしているが、零号試写の際にそれを指摘され慌ててフォーカスを修正(右図)したそうだ

宝石のカッティングのように、カメラのコントロールは全てが完璧でなければならない・・・。背景にあるのがグローバル市場を当初からみすえたピクサーの作品づくりだ。同社の作品はしばしば、言語がわからなくても、画面をみればなんとなく意味がわかるようにつくられていると言われる。その背後にあるのが、このように徹底したカメラコントロールだ。普段当たり前のように見ている映像が、徹底した品質管理を経て世に送り出される。その意味をあらためて想起させられるセッションだった。

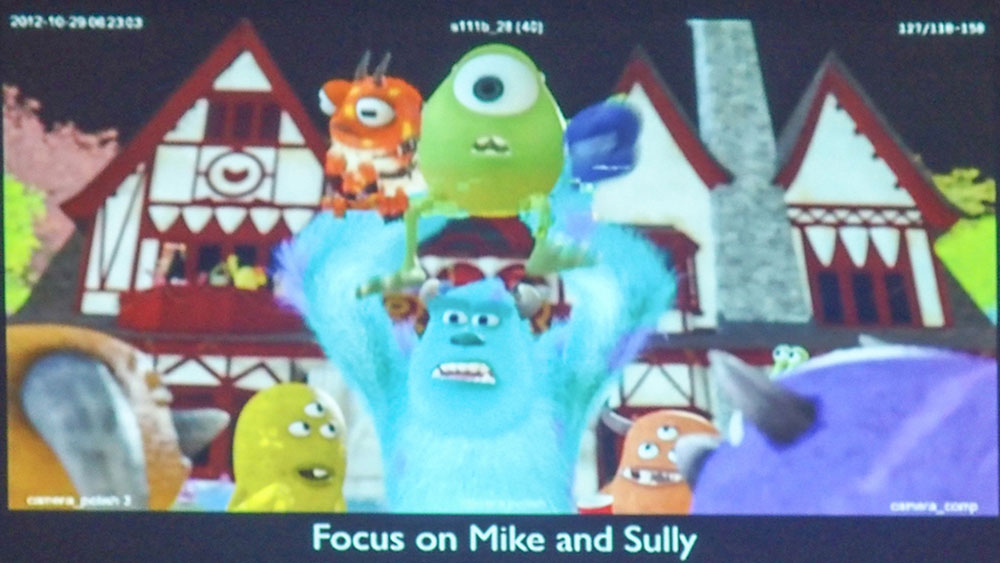

『モンスターズ・ユニバーシティ』より。観客に注目してほしいのは、主人公のマイクとサリーなのか、その対面にいる群衆なのか。当初は主人公たちにフォーカスを合わせていたが、このシーンに込められたメッセージから群衆にもピントを合わせるべきだという結論に達し、深い被写界深度へと修正された

『モンスターズ・ユニバーシティ』より。ロングショットで被写界深度を浅くすると、図のようにミニチュアのように見えてしまうため注意が必要だという