2016年9月25日(日)、秋葉原UDXにて「あにつく2016」(主催:Too)が開催された。本稿では、カラーの鬼塚大輔氏、鈴木貴志氏を招いて行なわれたセッション「スタジオカラーの10年とこれからのデジタルワーク 『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序』〜『シン・ゴジラ』を通して」の様子をレポートする。

TEXT & PHOTO_上野俊一(プレイス) / Syunichi Ueno(Playce)

EDIT_沼倉有人 / Arihito Numakura(CGWORLD)

<1>スタジオカラー10年の歩みを「CG」というキーワードでふり返る

「あにつく2016」は、今をときめくアニメーションスタジオやCG・VFXスタジオからトップクリエイターが集い講演を行なう、いわばアニメ制作技術に関する総合イベントである。

今や日本カルチャーの発信基地としても定着しつつあるUDX。本イベントはUDXギャラリーネクストとUDXギャラリー内の計3会場で13のセッションが実施され、多くのクリエイターが新たな技術と発想を広く共有した

庵野秀明率いる株式会社カラーおよび、その実制作をになうスタジオカラー(StudioKhara)は、2016年で創設10周年を迎えた。2007年公開のアニメーション映画『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序』に始まり、現在公開中の『シン・ゴジラ』へと至る同社の歩みは、そのまま日本映画における急激なCG表現の進化の歩みそのものでもある。

今回の講演では、スタジオカラーのデジタル部に在籍する鬼塚大輔氏と鈴木貴志氏が登壇。庵野作品/スタジオカラー作品においてデジタル部がどういった役割を果たしてきたのかを、貴重な映像資料と共にふり返った。

(左)鬼塚大輔氏(監督・CGI監督)/(右)鈴木貴志氏(CGI監督)。共にスタジオカラー

セッションはスタジオカラーの、ひいては庵野秀明作品の10年の歩みをふり返る形で行われ、最後に今後のデジタルワークの展望も語られた

<2>『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』シリーズにおける挑戦

『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』シリーズ1作目の『:序』(2007)は、1990年代は手描きによる"作画"のアニメだった「エヴァ」に本格的なCG表現を取り入れたことでも注目された。特撮作品に造詣が深い庵野総監督は、このとき3DCGを「セルアニメの特撮」という位置づけで取り入れていったという。中でも第6の使徒の戦闘シーンは、鬼塚氏が「ここは当時最も3DCGで注目を集めたシーン」とふり返るように、CGならではの複雑で美しい表現が語り草となった。

一方で、前作(90年代版)のスタッフが再集結する中、新たに加わる3DCGのスタッフとして、鬼塚氏らは「目立たず、異物感がないようにする」ことを目指していた。『:序』では、従来のいわゆる"作画"だと労力や時間がかかりすぎるものや、特に正確に描かなければならない建築物などを3DCGに置き換えていった。また、大きく変わったのは、モニターグラフィックス(劇中のモニタ/ディスプレイに表示される架空のGUI等)だ。前作では"リスフィルム"による透過光撮影により表現していたが、デジタル上で自由にデザインし、動きも加えられるなど、庵野総監督のこだわりのある表現が実現できるようになった。

『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序』(2007)

© カラー

とはいえ、これらは映像表現としては斬新でも、当時の制作スタイル自体は従来のアニメの文法に則ったもの。鬼塚氏いわく、「この頃はまだ、演出部からの"ラフ原"と言われる原画のアタリがあって、それを元にアニメーションをすることも多かった」という。CGが根本的にアニメ制作に変革をもたらす前の、過渡期の作品と言えるかもしれない。

2作目の『:破』(2009)で鬼塚氏が「一歩大きく踏み出すことになった」と語るのが、キャラクターアニメーションへの挑戦だ。背景ではなく、エヴァ各機というアニメの"主役"ポジションをCGが担当することになったのだ。特に作品冒頭、アバンタイトル部分の「エヴァ仮設5号機」による格闘シーンはTVシリーズにはない新たな表現であり、公開当時、大きなインパクトをもって迎えられた。

鬼塚氏は語る。「5号機はディティールも非常に細かく、手描きで作画するのは難しかったんです。アバンタイトルは、爆発や"背動"と呼ばれる背景の動きも3DCGで制作されていて、キャラクター以外はほぼフル3DCGです」。

『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破』(2009)

© カラー

それまであくまでも飛び道具的な扱いだった3DCGが主役に踊り出た瞬間だった。また、映画中盤のエヴァ各機が第3新東京市を疾走するシーンは、当初は作画の予定だったが、スケジュールとクオリティを検討した結果、急遽3DCGでチャレンジすることになったという。そのほか、『:破』の制作時のトピックとして、「特技セクション」が強化されたことにも触れられた。特技とは、光や煙のエフェクト、エヴァンゲリオンが使うA.T.フィールドなどの特殊エフェクトを作成するチームのこと。デジタル化以前も撮影技術によって様々な光学表現が確立されていた分野だが、その技術を継承し、デジタル表現に取り入れていった。制作終盤では他のアニメスタジオからも撮影監督経験者を集結させて特技チームを組み、CGでのアナログエフェクト表現をつくり上げていった。

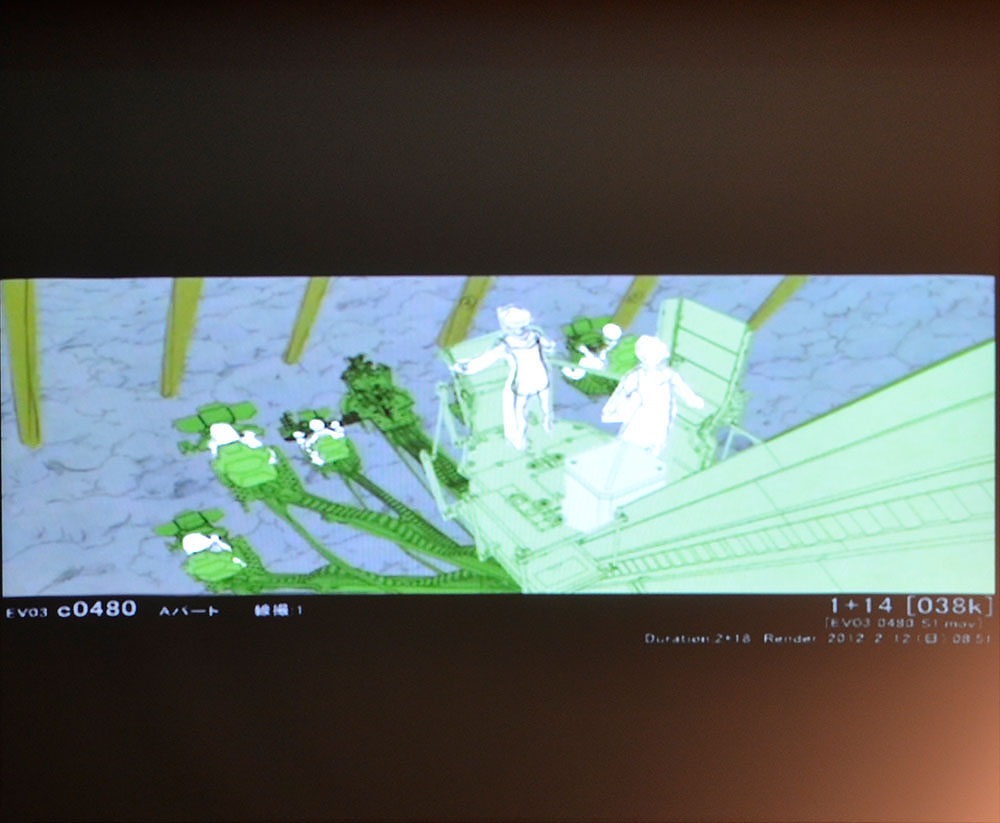

そして、『:Q』(2012)におけるトピックはプリビズ(Pre-Visualization)によるアイデアの模索」。これは演出面にも3DCGが参入していく契機にもなった。例として挙げられたのは、「ヴンダー」の発進&戦闘シーン。このシーンは庵野総監督のこだわりがあって様々な探求がされ、ついにヴァーチャルカメラを使ったアイデア出しが導入された。ラフなCGアニメーションを作り、そのCG空間内で様々なカメラワークを試すというやり方だ。様々なカットで、スタッフ全員による膨大な量のカメラアングルのアイデア出しが行われたという。

『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q』(2012)

© カラー

「庵野総監督は『コンテはあくまでも素材だ』と言われおり、画コンテに縛られずに良いアイデアを出していこうというながれがありました。この頃から庵野総監督がプリビズで映画をつくる方法に手応えを感じていました」と、両氏はふり返る。

次ページ:

<3>実写映画『シン・ゴジラ』のプリビズ制作など、広がりをみせるスタジオカラーの3DCG技法

<3>実写映画『シン・ゴジラ』のプリビズ制作など、広がりをみせるスタジオカラーの3DCG技法

スタジオカラーとドワンゴの主催による「日本アニメ(ーター)見本市」では、R&Dや人材育成を目的とし、様々なスタジオやクリエイターによるオムニバス短編アニメーション作品のWeb配信が行われた。デジタル部制作としても3作品を発表し、鈴木氏はその全てに関わった。

『HILL CLIMB GIRL』(2014)では、鈴木氏はリグ班(3Dキャラクターをどう動かすか準備するセクション)のリーダーとして参加。とにかく"動きのボキャブラリー"を増やそうとしたという。

「日本アニメ(ーター)見本市」第2話『HILL CLIMB GIRL』(2014)

© nihon animator mihonichi LLP.

鬼塚氏が監督を務めた『神速のRouge』(2015)ではコンテのないカットがあり、3Dアニメーターから様々なアイデア出しが行われた。「他の2本と比べてもコンテからカットが変わっている量が多い作品ですね」と、鈴木氏は述べる。さらに『カセットガール』(2015)では、3DCGによるセルアニメ調のエフェクトの模索を筆頭に、アクションアニメの追求がなされたことが語られた。

また、「日本アニメ(ーター)見本市」では多数の「オープニング」アニメが公開されたが、デジタル部で手がけた『オープニング スタジオカラーバージョンD』は、コンテのない状態で完全にプリビズから作成されたのだという。

「日本アニメ(ーター)見本市」『オープニング スタジオカラーバージョンD』

© nihon animator mihonichi LLP.

『:Q』で取り入れられ始めたプリビズの手法を全面的に活用した作品が『シン・ゴジラ』。本来アニメスタジオであるスタジオカラーが、実写映画のプリビズを担当することになった。

本セッションで紹介されたのは、多摩川を挟んでゴジラと自衛隊が対峙する緊張感と高揚感のあるシーンだ。鬼塚氏によれば、この「タバ作戦」のシーンでは人物の芝居の部分は画コンテがあったが、戦車やゴジラといったCGパートはほぼ画コンテに縛られずプリビズだけでカメラワークを含めた演出を作り上げたのだという。ヴァーチャルカメラを使って大量のカットを撮影し、それを編集の中で構成していくという作り方が確立された。

-

-

月刊「CGWORLD + digital video」vol.217 第1特集『シン・ゴジラ』内でも本作のプリビズワークを紹介している

© 2016 TOHO CO.,LTD.

庵野総監督は、出来上がったものが自分のイメージと違えばどれだけ作業が進んでいようとも作り直す、職人肌のクリエイター。その点、どんどんカメラワークを変えて試すことができ、"完成形"を具体的にイメージできてから各セクションの実作業に取りかかれるプリビズは、もってこいの手法だったと言えよう。

<4>スタジオカラーが考える「これからのデジタルワーク」

講演の終盤ではこれからのデジタルワークへの展望が語られた。カラーが掲げるキーワードは、やはりプリビズである。「庵野監督は『脚本からプリビズまでで、完成までの制作費とクオリティを把握したい』と考えています。プリビズの段階で、完成作品の質は見えてくる。何億円もの費用をかけて完成させて失敗するよりは、数千万円というコストでプリビズを作り込み、つまらないものしかできないようであればそこで(制作を)やめる勇気をもった方がいいということですね」(鬼塚氏)。

そして両氏から、スタジオカラーのある試みについても語られた。「従来はラフ原を作画マンが描いて、それを3DCGが仕上げるというながれでしたが、CGで一原(CGアニメでいうブロッキング)まで作り、二原以降を作画マンで仕上げていくという形を少しずつテストしています。『見本市』をやってわかったんですが、デジタル部の20〜30人でわれわれの求めるクオリティの作品をつくろうとすると、せいぜい5分の作品が限界。この先、長編をつくっていくために、われわれはプリビズで演出面を固めて、その先は制作力をもつ(より規模の大きな)スタジオと一緒に制作するというスタイルを模索中です。作品を面白くする部分を自分たちでコントロールしていきたいなということですね」。

最後は鬼塚氏が来場者に「庵野さんの実写作品とアニメ作品、双方に参加しているのは、カラーでも演出陣とデジタル部だけです。庵野作品に参加したい方はスタジオカラー デジタル部にご連絡いただければ採用を検討します!」と呼びかけ、セッションは幕を下ろした。

『機動警察パトレイバーREBOOT』 Blu-ray&DVD

なお、前述の「日本アニメ(ーター)見本市」の作品、『神速のRouge』『カセットガール』をはじめ、新作『機動警察パトレイバーREBOOT』を含む13作品の上映イベント『劇場上映 ゴーゴー日本アニメ(ーター)見本市』が予定されている(2016年10月15日(土)から1週間限定)。常に新しい映像表現を貪欲に模索するスタジオカラーの画づくりに今後も注目したい。