去る6月21日(木)、東京ビッグサイトにて開催された3D&バーチャルリアリティ展(以下、IVR展)の基調講演において、「日産の新しいデザインの方向性と、現場での3D・ VR技術の活用事例」と題して同社のXR分野を活用した新たな開発環境に関する講演が行われた。登壇したのは日産自動車のグローバルデザイン担当アルフォンソ・E・アルバイサ氏。限られた時間ということもあって具体的な活用設備の紹介は行われなかったものの、歴史ある日産自動車のモノづくりが新たなフェーズへ移行していること、その背景にある最先端の技術がいかに今後のクルマづくりに影響していくのか、期待の高まる内容となっていた。その模様をレポートする。

TEXT&PHOTO_神山大輝 / Daiki Kamiyama(NINE GATES STUDIO)

EDIT_小村仁美 / Hitomi Komura(CGWORLD)、山田桃子 / Momoko Yamada

クレイモデルとスケッチから、3DCGモデルとVR環境でクルマをデザインする時代へ

アルフォンソ・E・アルバイサ氏(日産自動車株式会社 専務執行役員 グローバルデザイン担当)

冒頭では日産自動車の歴史的背景についての説明が行われた。1911年に橋本増治郎氏が中心となって設立した快進社は、国内自動車産業の先駆けとして自動車の大量生産の起点となっていた。この快進社に出資した田 健次郎氏、青山禄郎氏、竹内明太郎氏の頭文字を取って名付けられたダット自動車(脱兎号)は、1914年に開催された大正博覧会に出品され、銅牌を得る結果となる。

そして、黎明期の自動車産業を語る上で外せない人物が米技師ウィリアム・R・ゴルハム氏。「当時は飛行機業界で働こうと思っていたそうです」(アルフォンソ氏)というコメント通り、もともとは航空機用エンジンの開発を行なっていたが、その後は自動車の技術開発に従事し、ゴルハム式三輪自動車を生み出した。当時と現在の自動車開発の大きなちがいは、「黎明期はエンジニアがデザインまで担当していたこと」と語るアルフォンソ氏。事実、1930年まではダット自動車製造にはデザイナーが存在せず、後にDATSUNの兎のマスコットを制作することになる富谷龍一氏が入社するまでは車体デザインはエンジニア自身が行なっていたという。

初期はクレイモデル制作と初歩的なスケッチが全てであり、こうした手作業による制作工程は1970年頃まで行われていた。これが変化したのは、アルフォンソ氏が入社した1980年台後半のことだった。入社当時、アルフォンソ氏は「誰も使っていないコンピュータがあるが、何かソフトウェアは使えるか?」と当時の社長に聞かれたという。そのソフトウェアとは、最初期のPhotoshop。撮影したクルマの画像のボディカラーをPhotoshopで変えてみるといった初歩的なデータの編集を皮切りとして、その後もIllustratorを使うといった工程が主流になっていった。

現在、アルフォンソ氏は厚木にある日産グローバルデザインセンターを拠点に業務の指揮を取っているという。2006年に完成した当センターのデザインスタジオは実に全長300m、中には30~40体のクレイモデルが置かれている。デザイナーは2階、フィジカルモデラーは1階で作業をしており、デジタルデータの活用は主にデザインとプレゼンテーションに用いられている。

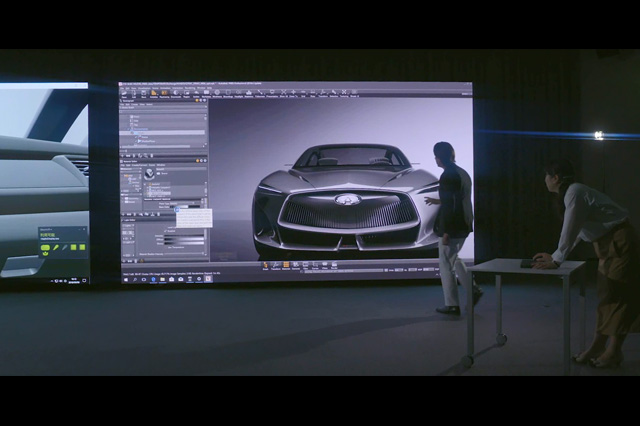

3DCGモデルでクルマを設計し、VR内でそれを確認するという工程はすでに主流になっており、「自分が厚木にいて、相手がカリフォルニアにいる。そんな状況でも同じ体験を共有できます」(アルフォンソ氏)という言葉通り、リアルスケールの3DCGモデルを前に、海外デザイナーとシームレスなコミュニケーションを取れることは制作プロセスの短縮化にも繋がっているという。プレゼンテーションにおいても、3DCGで制作したクルマのモデルを街の風景などの実写素材と合成することで、デザインされたクルマが実際に公道を走るとどう見えるのかを客観視しやすくなっている。

車体モデルを風景と合成して確認している様子

また、近未来感があるとして評価の高かった第45回 東京モーターショー 2017における日産ブースのデザインも、VR空間内で行われていた。「確認ではなく体験をしている」、チェック段階においてもフルスケールでその空間を体験できるメリットは非常に大きい。

東京モーターショーで好評を博した同社のブース(上)と、VR空間内でのデザインの様子(下)

「次のステップでは触覚が入ってきます。デジタル環境を触覚で感じるということ。例えばグローブからのフィードバックによってボタンを触ったりハンドルを触ったり、ハンドルの厚みを感じたり、シフトバーにどれだけ手が届きやすいかなどを体験することができるようになります」(アルフォンソ氏)。最先端のテクノロジーを活かした開発環境がもたらす日産の新たな制作スタイルに、おおいに期待が寄せられた講演となった。