AMDは8月6日(火)、民生向けおよびワークステーション向けのCPUとして第2世代Ryzen Threadripperシリーズを発表した。その最上位モデルの「Ryzen Threadripper 2990WX」は実コア数32、同時処理可能スレッド数64の32C64T構成のCPUであり、現状、競合のIntelが民生向けおよびワークステーション向けのCPUとしてリリースしている最上位モデルCore i9-7980XEの18C36T構成を大きく上回ることで注目を集めている。

TEXT&PHOTO_西川善司 / Zenji Nishikawa(トライゼット)

EDIT_小村仁美 / Hitomi Komura(CGWORLD)

2nd Gen AMD Ryzen™ Threadripper™ Processor - Create with Heavy Metal

第2世代Ryzen Threadripperの製品ラインナップ

第2世代Ryzen Threadripperのチップを掲げるJim Anderson氏(SVP and General Manager, Computing and Graphics Busniess Group/AMD)。左は製品状態、右はヒートスプレッダを外した状態だ

まずは基本情報から整理しよう。今回発表されたモデルは以下の4モデルになる。

おおむね競合Intelの同クラスCPUよりも100ドルから200ドルほど安価な設定で、しかも実効性能は+20%〜+50%ほど高く、コストパフォーマンスはかなり優秀だ。下位モデルから見ていくと、AMD的にはハイエンドゲーマーやPCエンスー向けと位置づけているのがXシリーズになる。

Xシリーズは12コア24スレッドの2920Xと16コア32スレッドの2950Xからなり、パッケージ内のプロセッサコアはいずれも既に発表済みの第2世代Zenコア、通称「Zen+」が採用される。「16コア32スレッド」となるスペック的に競合する第1世代Threadripperの1950Xと2950Xのちがいは、見かけ上は「第2世代Threadripper向け専用機能の有無」ということになるが、このあたりについては後述する。なお、今後しばらくは第1世代Threadripperは継続的に販売される見込みとのこと。

上位モデルとして発表されたWXシリーズは、AMD的にはクリエイターや先進技術開発者向けを想定している製品だという。なお、WXシリーズのWは「ワークステーション向け」の意味も込められているらしい。WXシリーズは24コア48スレッドの2970WXと32コア64スレッドの最大スペックモデル2990WXの2モデルからなる。こちらも、パッケージ内のプロセッサコアには「Zen+」が採用される。

マザーボード搭載イメージ

第2世代Ryzen Threadripperのコアアーキテクチャ概説

第2世代Threadripperは、12nm製造プロセスで製造されたZEN+コアのうち、上位5%の良品を選別して製造される。選別の理由は定格で安定した動作を果たすことは当然として、同じ電気的条件下、温度条件下でもより高クロックで動作することを期待するためだ。

第2世代ThreadripperはZEN+コアの最上位5%の良品を選別して構成されている

選別された実動ZEN+コアを2基搭載した第2世代Threadripperは2950X(16C32T)や2920X(12C24T)となり、4基搭載したものは2990WX(32C64T)や2970WX(24C48T)となる。一方の2950X(16C32T)や2920X(12C24T)は第1世代Threadripperと同様に、実動CPUコアは2基しかなく、残りの2基のコアは無効化されたダミーだ。

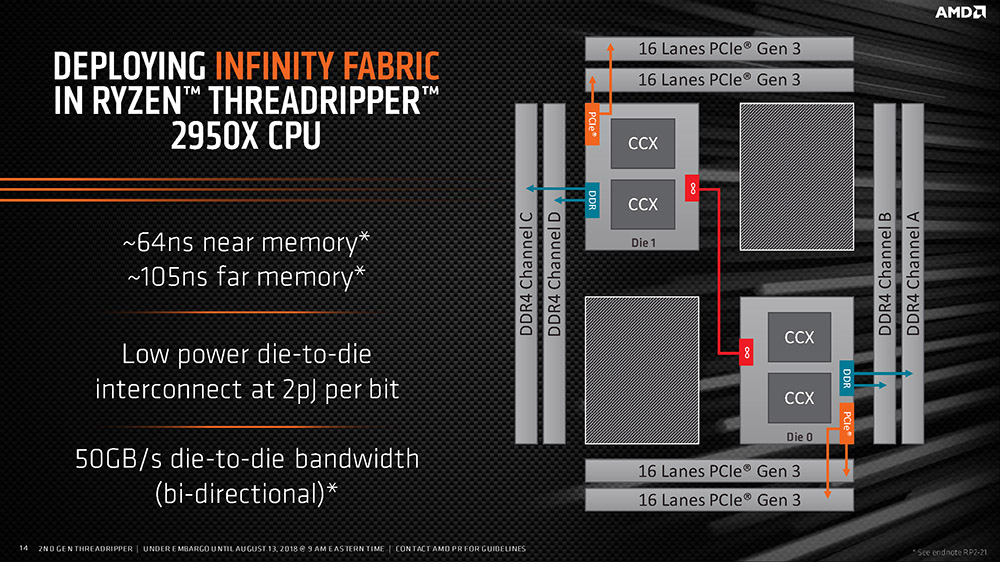

まずは、実稼働コアが「ZEN+コア✕2基」の2950Xのブロックダイアグラムを見てみよう。ちなみに2920Xも、パッケージ内の各ZEN+コアにおいて物理コアが2基ずつ無効化(6コアだけが有効化)されているだけでブロックダイアグラムとしての構成自体は2950Xと同じである。

実動ZEN+コアが2基構成の第2世代Threadripperのブロックダイアグラム(図中のダイ間伝送帯域50GB/secは誤記)

実稼働する2つのZEN+コア同士は、このブロックダイアグラム上で「∞」として表されるInfinity Fabricで接続される。このInfinity FabricはAMD製の様々なプロセッサや周辺I/Oを接続するデータ伝送アーキテクチャの総称で、ZENコア、そしてZEN+コアでは、このインターフェイスがInfinity Fabric On-Package(IFOP)という機能ブロックとして4基搭載されている。ブロックダイアグラム上では各ダイに赤い∞マスが1つずつしかないが、実際にはこのIFOPを2つ活用した2リンク構成でZEN+コア同士を接続している。1リンクあたりの帯域が50GB/secなので、2リンク接続の場合は100GB/secとなる。

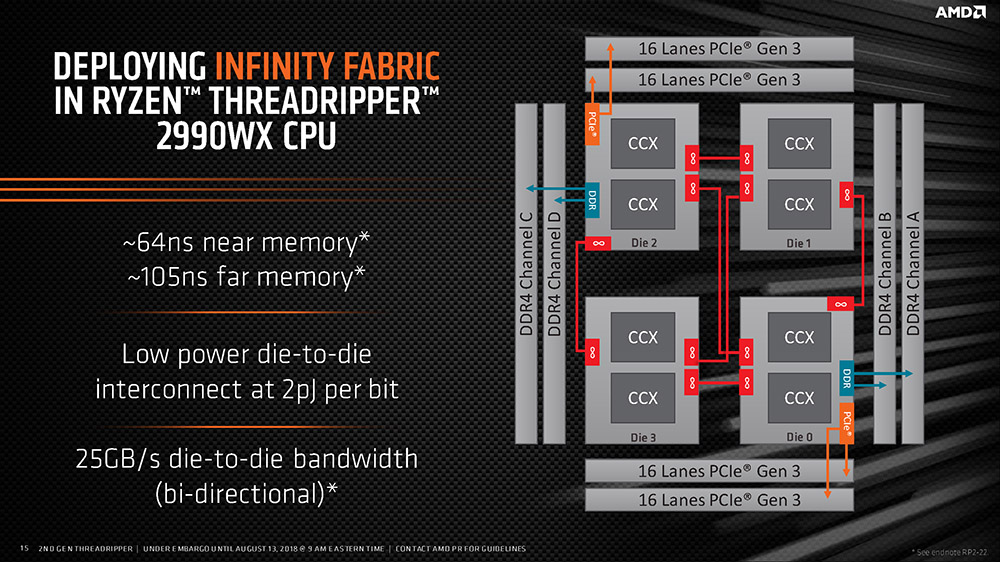

続いて実稼働コアが4基の2990WXのブロックダイアグラムを見てみよう。ちなみに2970WXも、パッケージ内の各ZEN+コアにおいて物理コアが2基ずつ無効化(6コアだけが有効化)されているだけでブロックダイアグラムとしての構成自体は2990WXと同じである。

実動ZEN+コアが4基構成の第2世代Threadripperのブロックダイアグラム(図中のダイ間伝送帯域25GB/secは誤記)

この実稼働4コア構成では、4つあるIFOPのうち(この図では3つしか描かれていないが)、3つを使って自分以外の3つのZEN+コアに対して接続されていることがわかる。この構成では各ZEN+コアとのInfinity Fabric接続は1リンクずつとなるので、その帯域は、前段の実動ZEN+コアが2基構成の第2世代Threadripperの半分、50GB/secとなる。

次ページ:

Threadripperを取り巻くプラットフォーム

Threadripperを取り巻くプラットフォーム

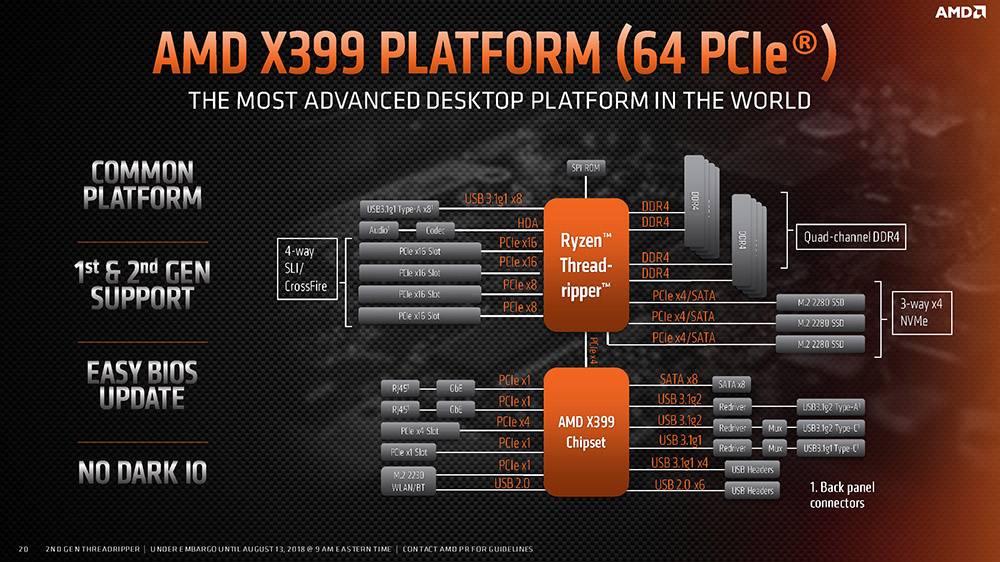

第2世代Threadripperを取り巻くプラットフォームについても言及しておこう。第2世代Threadripperは、先代Threadripperからチップセットやソケット形状の変更はなく、従来から存在する第1世代Threadripper用としてリリースされているチップセット「X399」ベース、「TR4」ソケットベースのマザーボードがそのまま利用できる。ただし、BIOS等のアップデートは必要だ。

第2世代Threadripperは基本的に既発売のX399チップセット搭載マザーボードがそのまま利用できる。写真はASUS製X399マザーボード「ROG ZENITH EXTREME」

第2世代Threadripperでも引き続きPCIe3.0が64レーン提供されるAMD X399プラットフォームを利用することとなる

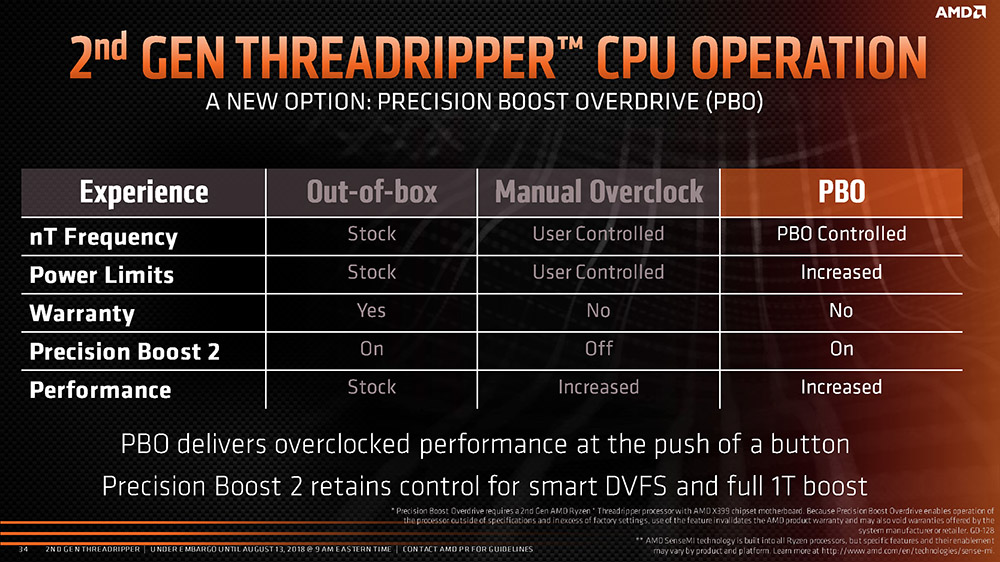

前段で「16C32Tの第1世代Threadripperの1950Xと第2世代Threadripperの2950Xのちがいは、第2世代Threadripper向け専用機能の有無にある」と述べたが、そのちがいとは、先行して発売されていたZEN+コアベースの2世代目Ryzen(Ryzen Desktop 2000シリーズ)向けに提供されている各種オーバークロック関連の機能にある。具体的には「Precision Boost 2」(PB2)、「Extended Frequency Range2」(XFR2)、「Precision Boost Overdrive」(PBO)などのオーバークロック支援機能のことを指している。

PB2は、各CPUコアの負荷の高低に応じて、現状の発熱状況に的確に配慮しながら25MHz単位で動作クロックを制御するものだ。XFR2は、その時点での各CPUコアの温度条件に応じてさらに積極的なオーバークロックを25MHz単位で行うもの。PB2とのちがいは、PBO2が定格運用範囲での動作クロック制御であるのに対し、XFR2はCPUコアが冷えていればいるほどオーバークロックマージンを積極的に使ってオーバークロックを実践するという点だ。いずれもAMDが開発段階、動作検証段階で取得したプロセッサコアの動作特性データを基にした制御で、いわばAMD謹製のオーバークロックメソッドと言うことになる。

PBOはXFR2よりもさらに限界オーバークロックに挑むことをAMDが容認するモードだ。ただし、このPBO利用時はAMD謹製の機能ではあるものの定格外の動作となるため、故障時は保証対象外となる。

PBOは動作保証対象外のオーバークロック機能となるが、少ない設定項目で比較的成功率の高いオーバークロックが楽しめる

レイトレーシングを高速に実践するデモが公開

AMDは第2世代Threadripperのうち、特にWXシリーズをCGクリエイター向けに訴求したいと考えていることもあり、発表時にはそうしたユースケースを意識した実動デモが公開されていた。1つは、Mayaにおいて光源の位置を変えたり、マテリアルの設定を変えたりした際に、ほぼ瞬時に全体的なイメージがわかる程度の映像を第2世代Threadripperのみでレイトレーシング描画するというものだ。これはMaya用のプレビュー画面を、AMDが誇るレイトレーシングエンジンRadeon ProRenderプラグインで描画したものになる。

左が制作画面、右がレンダリングプレビュー画面。ややノイジーだが、ほぼ瞬時に全体的なイメージがわかる程度の映像が出てくることは、アーティストの制作スピードを加速させるはず、というのがこのデモのコンセプト

もうひとつはGPUとCPUの両方を活用し同じくRadeon ProRenderでレイトレーシング描画を行なっているデモだ。こちらは基本的にはGPU主体で描画していく実装になっているが、再帰的で複雑なレイのキャストが行われる箇所についてはCPUが描画を担当するというCPU/GPUハイブリッドなユースケースを見せる内容となっていた。

GPUとCPUの両方を活用してRadeon ProRenderでレイトレーシング描画を行わせるデモ。四角で囲まれている箇所はCPUで描画進行中の領域を表している

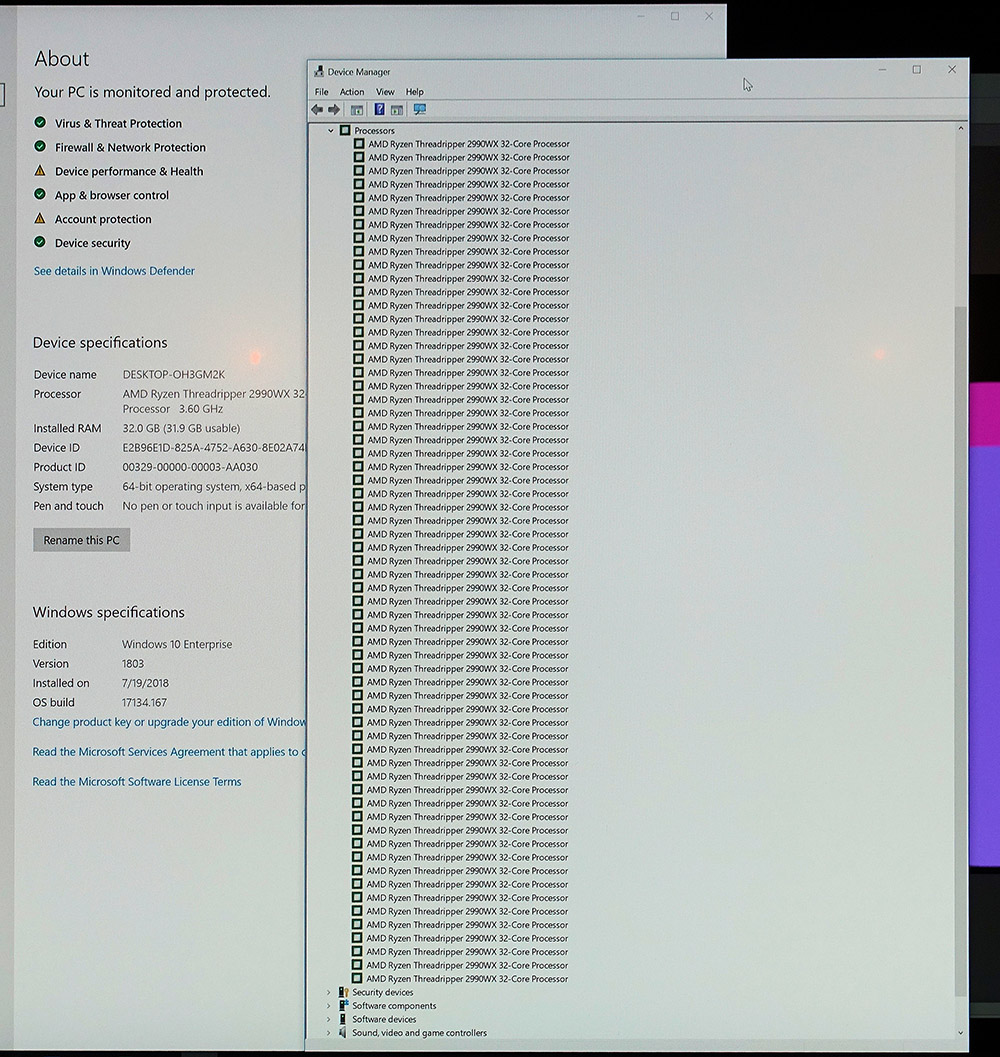

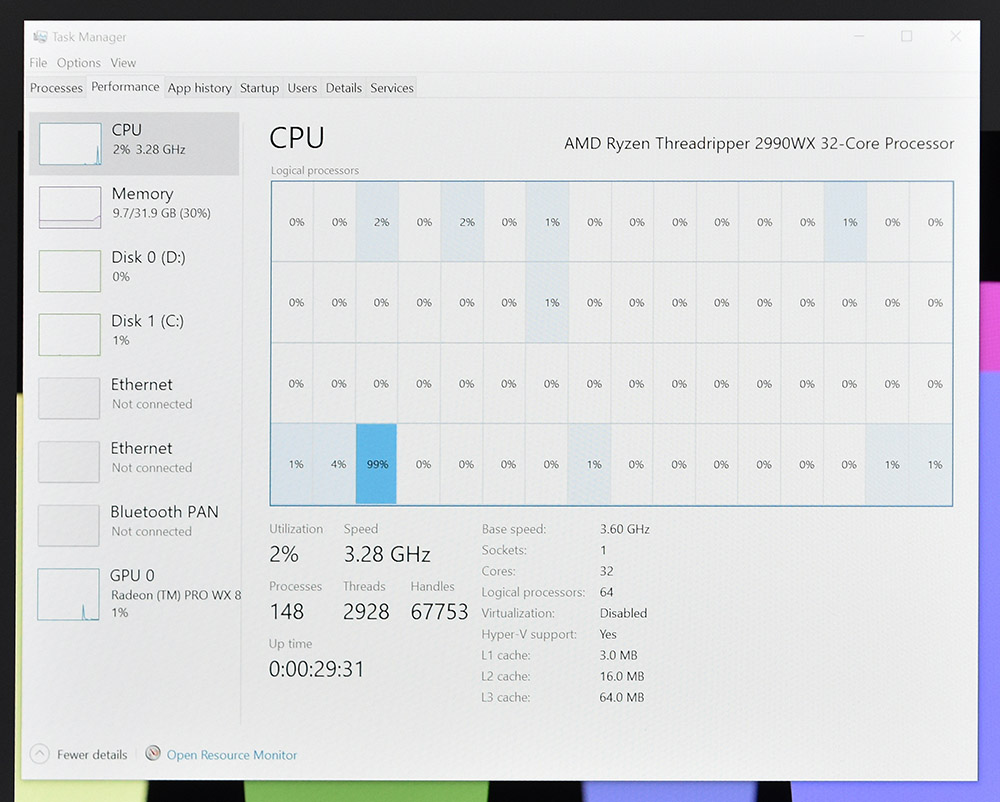

これらのデモPCのタスクマネージャやデバイスマネージャを撮影したものが下の画像になる。デバイスマネージャ上に64個の論理CPUが並ぶ様子はなかなか壮観だ。また、一般的な環境下のCPU負荷メータでは折れ線グラフが並ぶはずのデバイスマネージャは、64個もの論理CPU環境下ではパーセント数値表示となってしまうのが面白い。

デバイスマネージャの「Processors」項目を開くと、こんな感じに64個分の論理コアが並ぶ衝撃の画面が現れる

タスクマネージャのCPU負荷メータ。一般的なCPUでは折れ線グラフが立ち並んでいるこの表示も、論理コアにして64個も並ぶと数値表記になってしまうようだ

2019年も続くAMDの新CPU攻勢。競合Intelの動きにも要注目

AMDは昨年RyzenとThreadripperを発表してそのコストパフォーマンスの高さから人気を博し、その影響は競合IntelのCPUリリース方針に大きな影響を及ぼしたともいわれている。この好調ぶりをさらに加速させるかのごとく、わずか1年でそのリファイン版の第2世代Ryzen、そして今回発表された第2世代Threadripperを投入したことで、ハイエンドPC、ワークステーション向けのCPUとしていまやAMDブランドは台風の目となりつつある。

懸念事項があるとすれば、高い接続汎用性が求められるワークステーションにおいて、現状のX399プラットフォームがThunderbolt 3に対応していないことが挙げられる。とはいっても、これはThunderboltの特許をIntelとAppleが抑えていることが大きな原因となっている。しかし、これに関しても状況は好転しそうだ。というのもIntelはこのThunderbolt関連の特許をライセンスフリーとして開放するアナウンスを昨年5月に行なったのだ。AMDも次世代チップセット等でこの対応状況の改善に踏み出すかもしれない。

さて、今後もAMDのCPU戦略は攻勢が続きそうだ。2019年には7nm製造プロセスを用いた新世代マイクロアーキテクチャを採用した「ZEN2」プロセッサを投入予定だからだ。このZEN2コアベースのCPU製品は、最初はサーバ、データセンター向けのCPUブランド「EPYC」シリーズとして投入されることが予告されている。当然、この技術は民生向け、ワークステーション向けのCPU製品にも転用されるはずで、早ければ2019年に再び、新たなRyzen旋風、Threadripper旋風が巻き起こる可能性がある。

こうしたAMD攻勢に対して競合Intelも指をくわえてただ見ているわけもなく「反撃ののろし」ともとれる、次世代CORE Xシリーズの投入をほのめかす実動デモを6月に台湾で開催されたCOMPUTEX TAIPEI 2018で行なっている。2019年はIntelの反撃も考えられ、CPU戦局は今年以上に白熱しそうである。