一般社団法人日本アニメーター・演出協会による「アニメーション・クリエイティブ・テクノロジー・フォーラム」(ACTF)が3月13日(土)と14日(日)の2日間開催された。2021年は東京アニメアワードフェスティバル(TAAF)実行委員会の主催の下「ACTF2021 in TAAF」と銘打ち、13日はメインセッションとして制作プロダクションによる事例紹介や有識者によるシンポジウム、14日はソフトベンダー・企業による技術プレゼン、運用事例の紹介などが行われた。本記事では13日配信の各社事例紹介から株式会社カラーの「スタジオカラーのこれからのシステムづくり(仮)」、東映アニメーション株式会社の「コロナ禍における地方創生映像に挑んだ『URVAN』」の模様をレポートする。

TEXT_高橋克則 / Katsunori Takahashi

EDIT_小村仁美 / Hitomi Komura(CGWORLD)、山田桃子 / Momoko Yamada

Session 01:スタジオカラーのこれからのシステムづくり(仮)

追告 B『シン・エヴァンゲリオン劇場版』絶賛公開中

www.evangelion.co.jp

「ACTF2021 in TAAF」の最初のセッションでは、株式会社カラー 執行役員 技術管理統括の鈴木慎之介氏が登壇。『エヴァンゲリオン』シリーズを手がけるスタジオカラーが、映像制作システムとエンジニア体制をどのように強化したのかを解き明かした。

▲鈴木慎之介氏(カラー)

▲鈴木氏の経歴

鈴木氏がカラーに関わるようになったのは、2018年に取締役・デジタル部長の小林浩康氏から「システムが大変でして」と相談をもちかけられたことがきっかけだ。だが鈴木氏は動画配信サービス・ニコニコ動画の起ち上げに参加した経験はあったものの、映像制作のワークフローに携わるのは初めてだった。そのためスタッフへのヒアリングを丁寧に重ねながら、システムが上手く回らない原因はどこにあるのか探っていった。

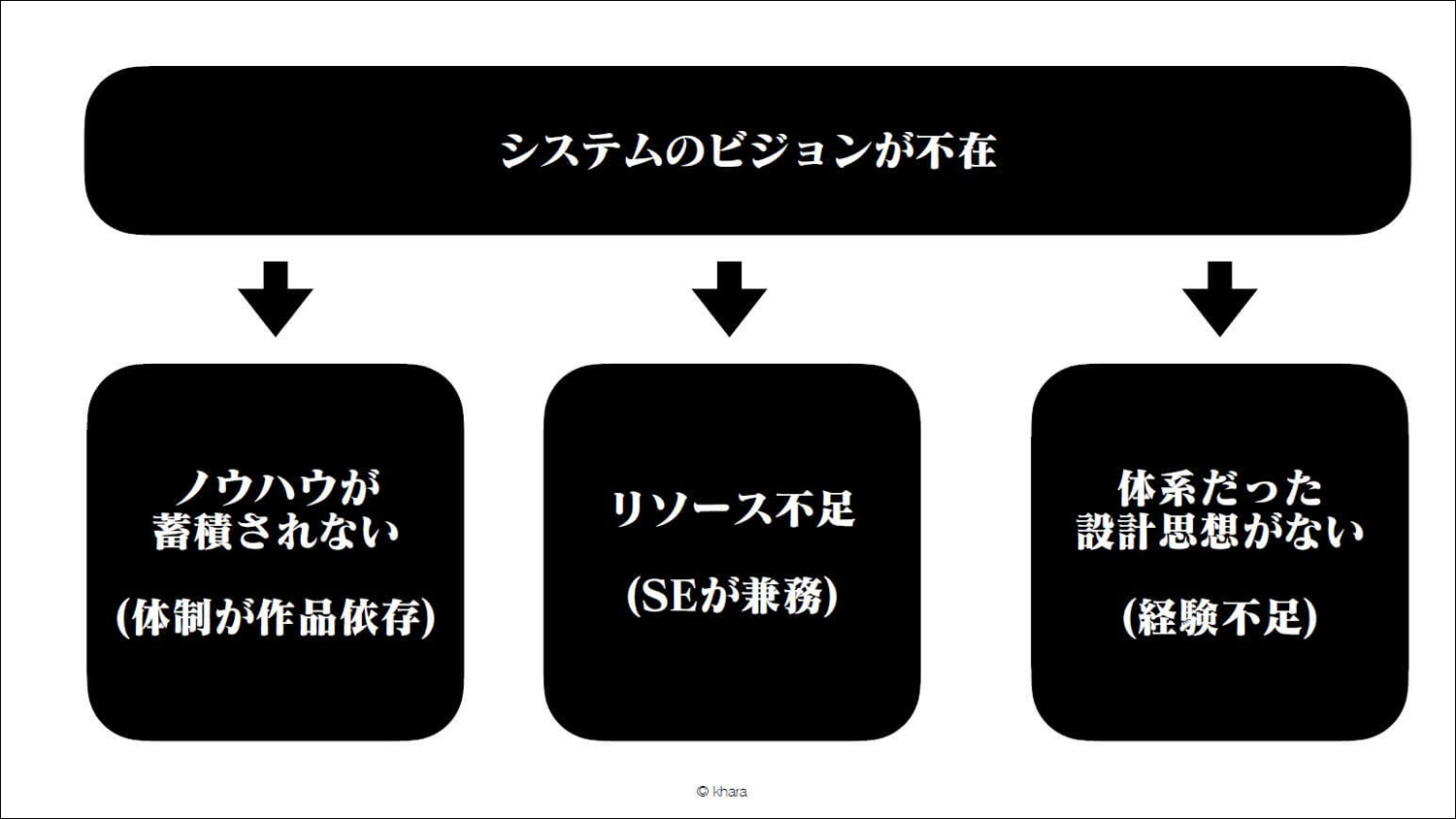

根本的な課題は「システムのビジョンが不在」であることだとわかった。作品の納品が第一のためノウハウが蓄積されない、システムエンジニアが業務を兼任しているためリソースが不足している、設計思想の骨子が定まっていない状態でシステムをつくったのでメンテナンスや引き継ぎが難しいなど、ビジョンがないために多くの問題が生じていたのだ。

そこで「作品の完成に貢献する」というビジョンを掲げ、「クリエイティブに専念できる環境」と「継続性あるシステムの計画と実行」を目標に定めた。

鈴木氏が大切にしたのは「アナログとデジタルの共存」である。近年はデジタルトランスフォーメーション(DX)という言葉が流行しているが、デジタル化を無理に推し進めた結果、導入したシステムが使いこなせなかったり拒否反応が起きて元の形に戻ったりするということが様々な業種業界で起こっていた。

とりわけクリエイティブに関しては「強いデジタル化は馴染まない」と考えたことから、バランスの良いデジタル化を心がけた。スタッフに寄り添いながらシステム構築を進める、いわば「なめらかなDX」を意識していたのだ。

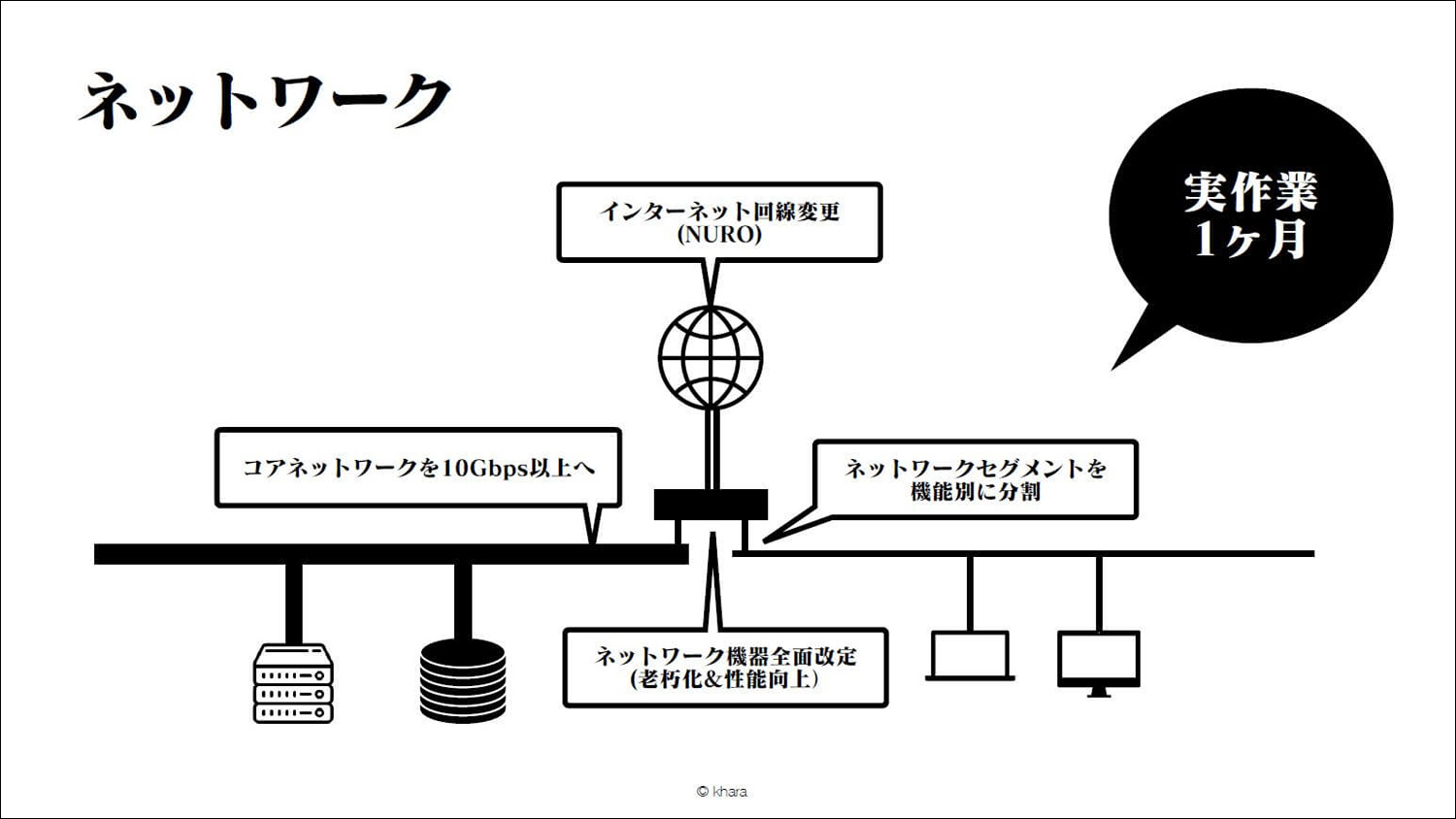

まずは効果の出やすいネットワーク、サーバ、アカウントの環境改善を図った。特にネットワークについては、制作途中のカットデータは非常にデータ量が多く負荷がかかるため全改定を敢行。すでに『シン・エヴァンゲリオン劇場版』(以下、シン・エヴァ)の制作が始まっていたこともあり、1ヵ月という短いスケジュールでの作業だった。

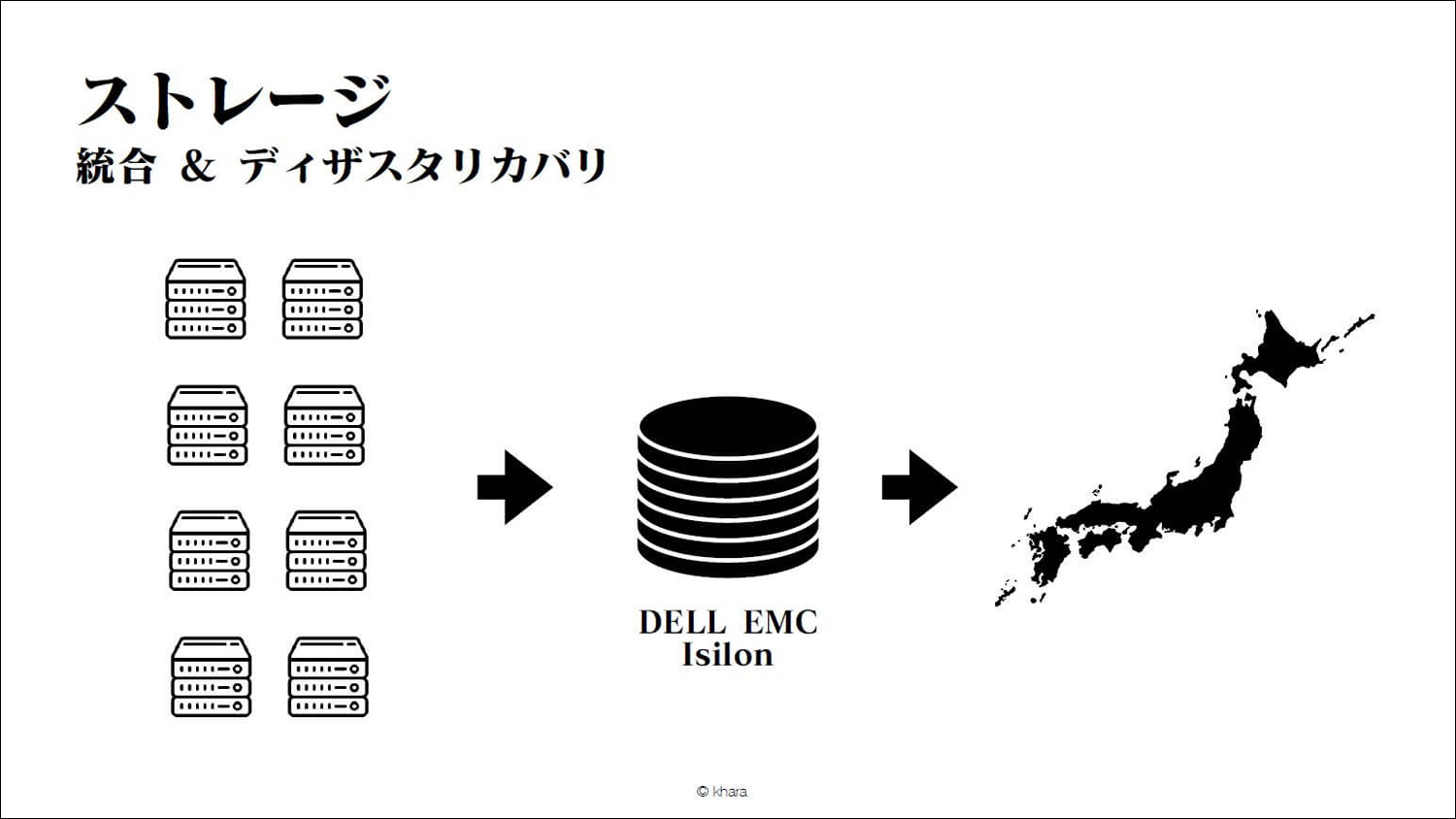

サーバは以前のカラーでは作品を手がけるたびにストレージを買い足していたため、障害の発生率やバックアップ運用のコストが跳ね上がっていた。そこでDell EMC IsilonスケールアウトNASを導入して分散したストレージを統合。Isilonの同期機能を用いて、遠隔地にバックアップ機能を備えたことで、災害が起こったとしてもデータが損失しない盤石な体制をつくることができた。

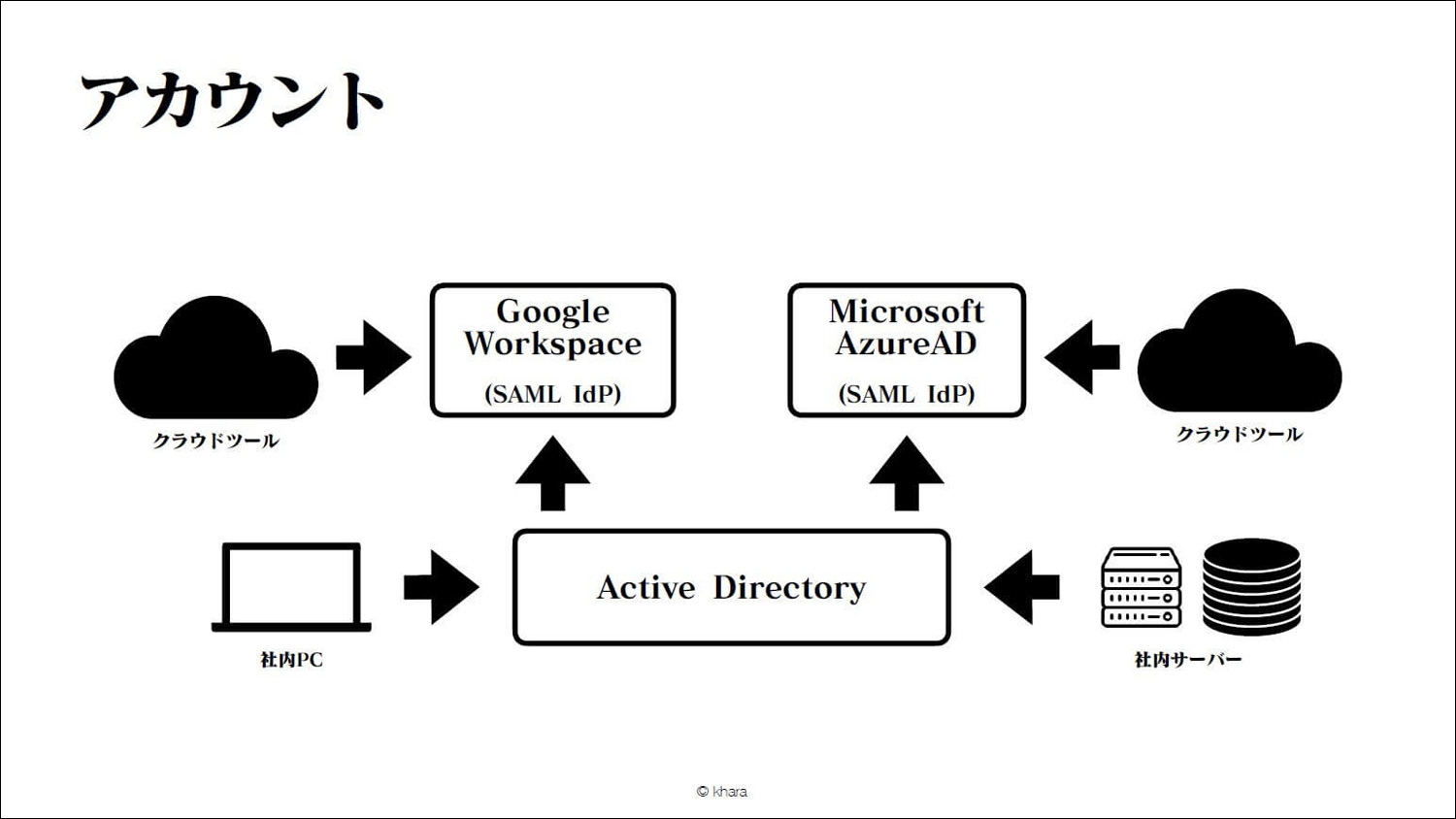

アカウントについても、システムとユーザーが増えるとコストが指数関数的に増大するため管理体系を統合。障害率、対応コスト、遅延を全て削減することに成功した。社内でも導入前に説明をしたためハレーションが起きることはなく、鈴木氏は「ここでようやくスタートラインに立てた」という実感を得たそうだ。以降はプラスの環境を整えるための作業に移った。

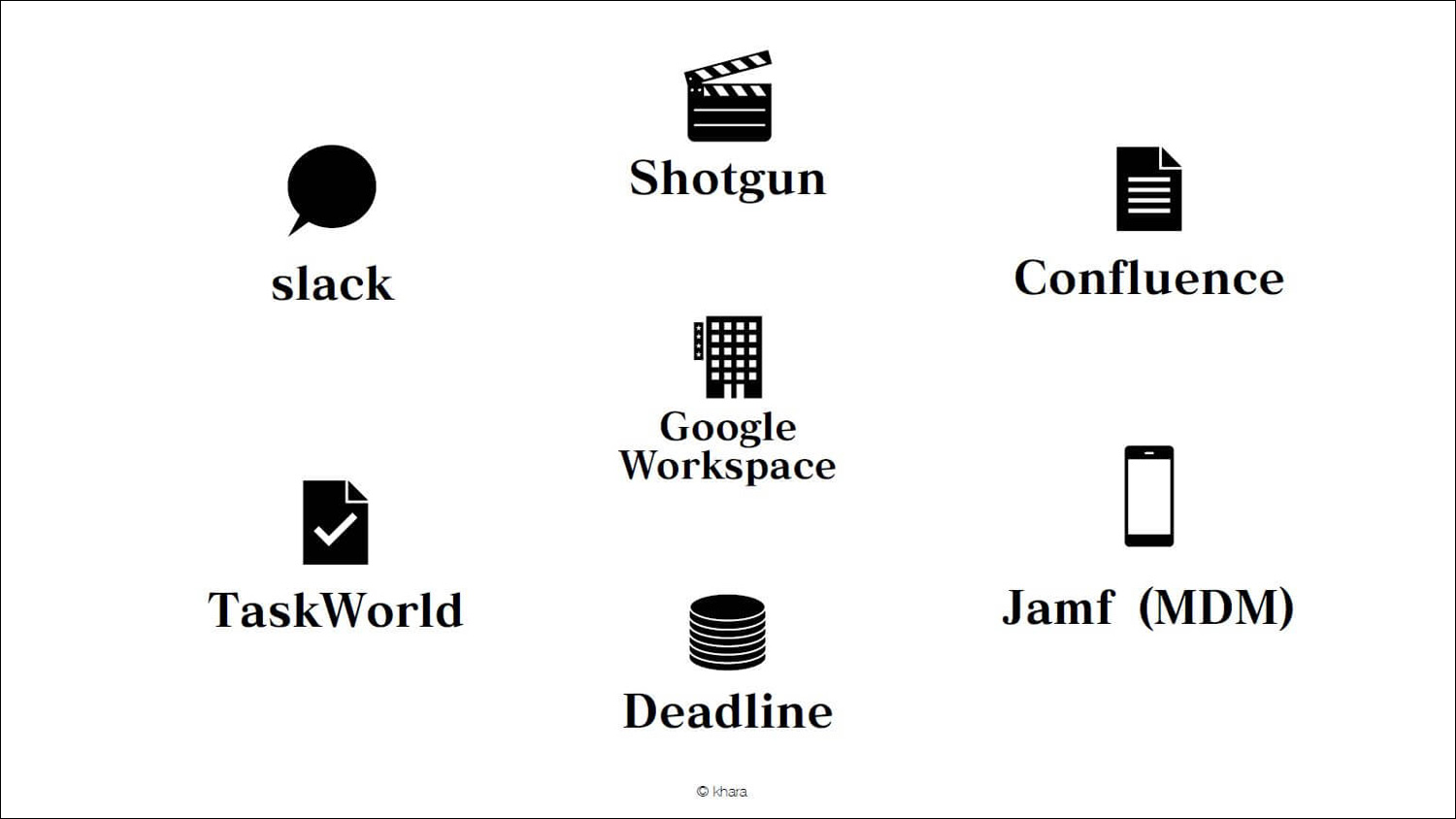

▲カラーで導入したツール。すでに導入済みだったものも含まれる

ツールは「最低限の効率化のためのツール」として、チャットワークを実現するSlackやプロジェクト管理のShotgunなどを導入。またリモートワークに関しては、2020年初頭からの新型コロナウイルスの流行によって重要な課題となった。制作が佳境を迎えていたカラーも出社率の削減を迫られたが、映像制作に特化したソリューションは未導入だったため、外部の力を借りることになった。

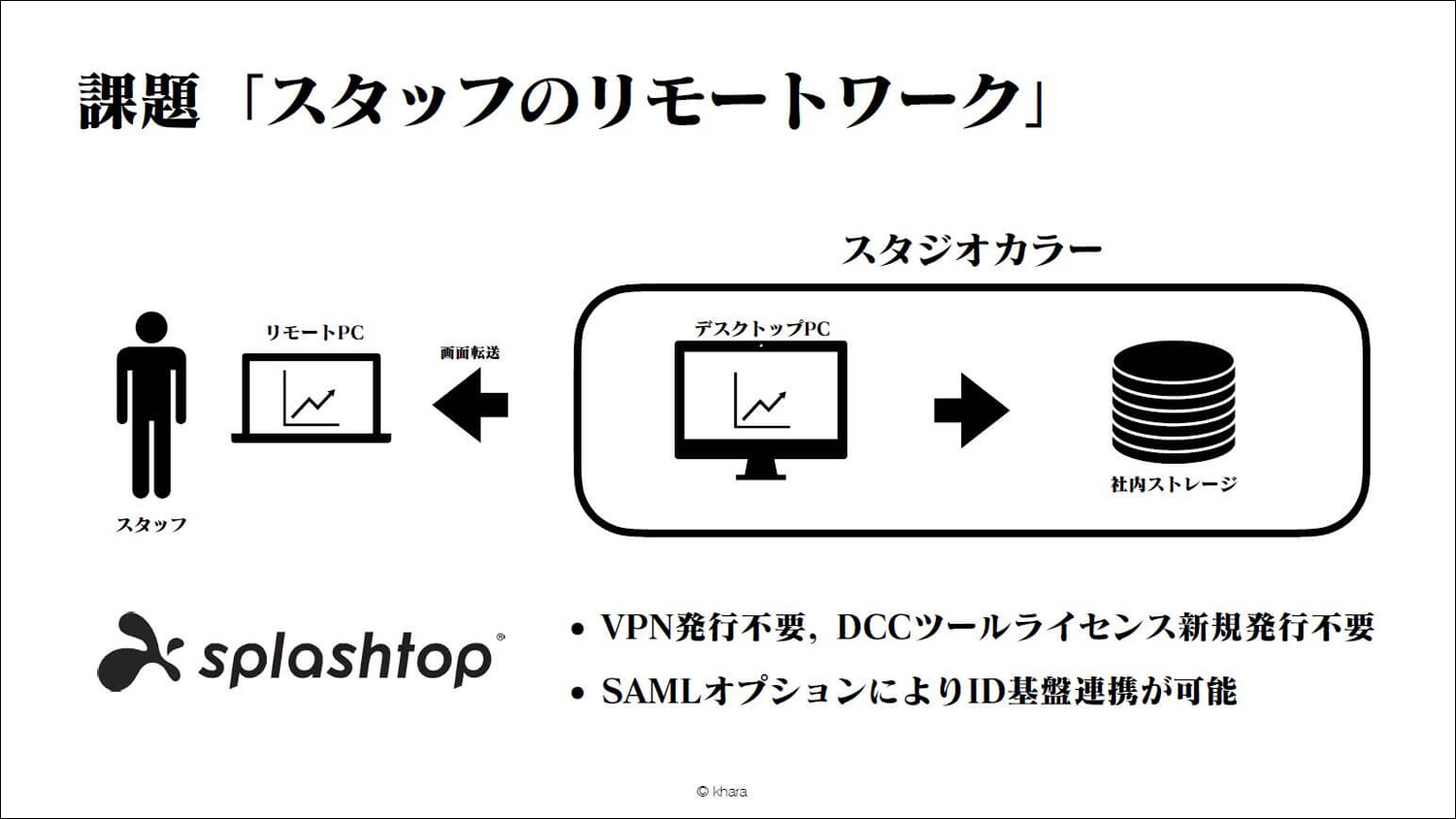

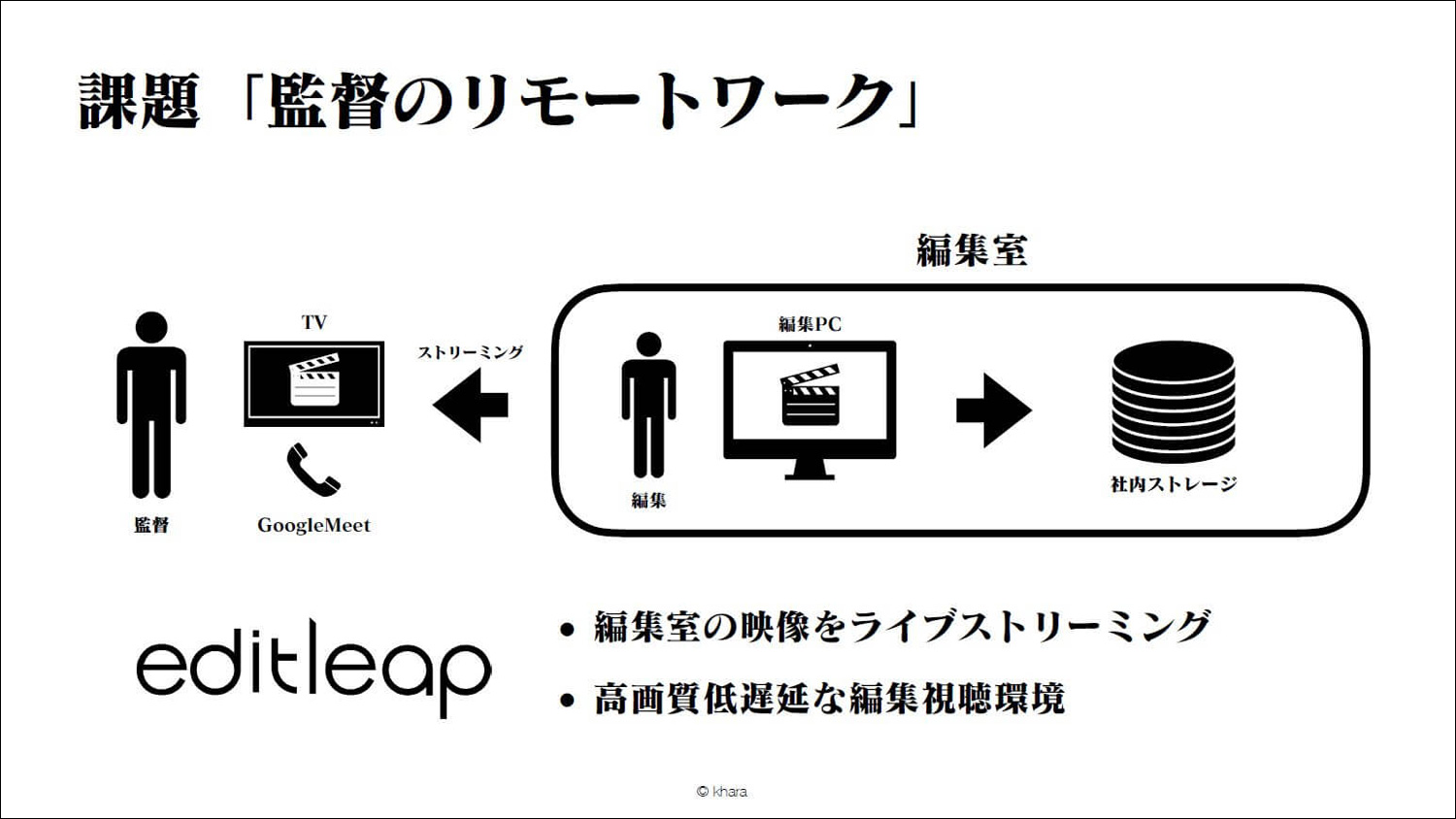

スタッフのリモートワークにはSplashtopを用いた。会社PCからリモートPCに画面転送するソリューションを選んだ理由は、秘匿性の高いデータを取り扱うため。なるべく会社のPC作業を完結させて、データをもち出さないという方針を採った。

庵野秀明総監督の編集作業ではeditleapを導入。ストリーミングで編集し、Google Meetで編集者に指示を出すことで、フレーム単位で完成映像をつくり上げることができた。

今後については、3つの新しいことにチャレンジすると宣言。「新しいつくり方」としてUnity+Blenderによるワークフローに可能性を感じていること、「新しい働き方」として『シン・エヴァ』で実現できた3DCGのリモートワークをデジタル作画にも取り入れていくことを語った。そして第5世代移動通信システム(5G)が映像業界でも大きな転換になるだろうと考えており、カラーでも注視していくことを述べた。

最後に鈴木氏はセッションのタイトルに(仮)が付いている理由について、かつてニコニコ動画がリリースされた際にバージョン名を付けていたことが由来であり、「カラーのシステムとしても、僕らが思い描く理想にはまだまだ道半ばなので、これからバージョンアップをすることを願って(仮)を付けさせてもらいました」と意図を明かした。

▲左:轟木保弘氏(ACTF事務局)、右:鈴木氏

セッションではACTF事務局の轟木保弘氏が「日本ではアニメや映画制作において、インフラのグランドデザインの考え方は定着していないところがある」と実感を述べた。それを受けて鈴木氏は「こういったイベントを通じてシステム投資の価値を発信していくことが大事だ」とコメント。

さらに轟木氏は映像制作において理工系の分野が求められるようになったことについて言及した。鈴木氏はその意見に同意しながらも「文系と理系の差がなくなってきている」と話す。現在では小学校からプログラミングの教育が始まっており、そういったことが学びやすい環境が生まれているという。「時間が解決する問題であって、今後はエンジニアがあふれてくるのではないか」と展望を述べてセッションは幕を閉じた。

次ページ:

Session 02:コロナ禍における地方創生映像に挑んだ『URVAN』

Session 02:コロナ禍における地方創生映像に挑んだ『URVAN』

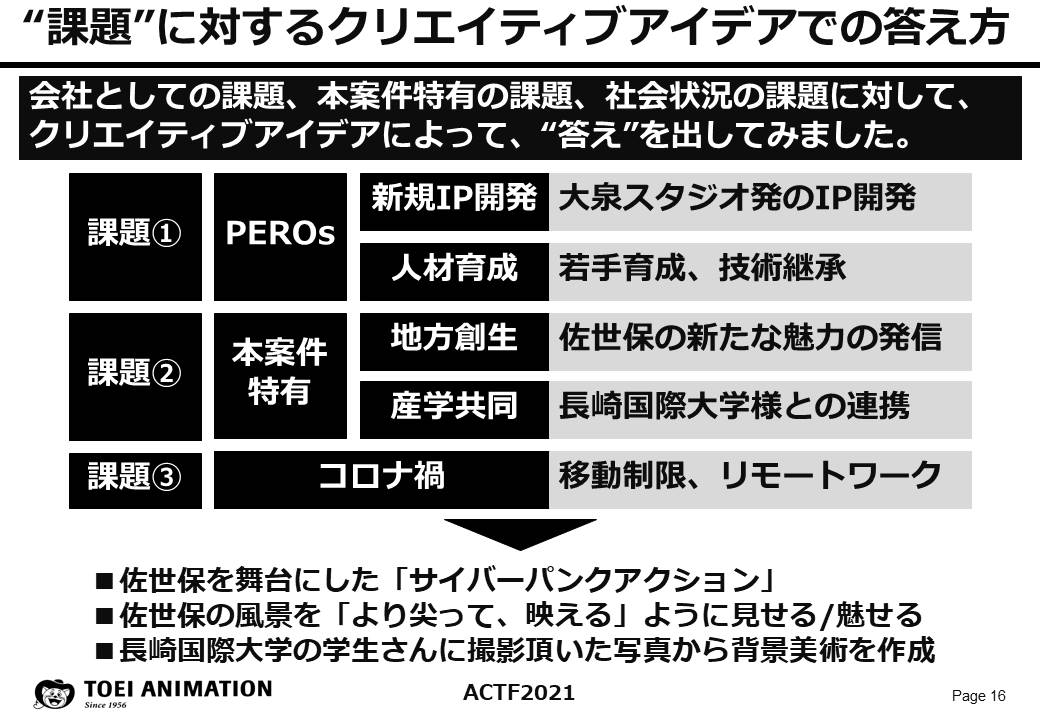

『URVAN(ウルヴァン)』は東映アニメーションの新規IP研究開発チーム・PEROs(Prototyping and Experimental Research in Oizumi Studio)が制作した約5分間の実験映像だ。セッションでは東映アニメーションから製作部 製作管理推進室の深瀬晋太郎氏と製作部 海外製作室 美術課の葛西茉耶氏が登壇。数多くのチャレンジを盛り込んだ本作の成果を伝えた。

アニメ【本編】実験映像『URVAN』(ウルヴァン)長崎・佐世保×サイバーパンク

『URVAN』は新規IP開発や人材育成など多くのミッションを掲げて制作されたショートアニメである。地方創生をテーマとしており、本編には舞台となった長崎県佐世保市の風景が多数登場。佐世保の街並みをアニメ調で描いただけでなく、近未来的なサイバーパンク調で表現した背景美術が大きな特徴となっている。

本作はコロナ禍によって現地でのロケハンが不可能だったため、まず協力元の長崎国際大学の学生に「自分が見せたい佐世保」というテーマでロケーションの撮影と写真の提供を依頼。その写真と地図を見比べながら、梅澤淳稔監督が絵コンテを手がけた。

▲『URVAN』のコンテ作業

通常は絵コンテを基にアニメーターがレイアウトを描くが、『URVAN』ではコンテに合わせて写真原図を作成。サイバーパンク調の色合いを統一するためにカラースクリプトも用意した。

▲カラースクリプトは梅澤監督のアイデアで、佐世保独楽の色彩の由来である陰陽五行説にちなんだ配色となっている

その写真原図とカラースクリプトを合わせて、作画、背景、CGのセクションに渡すことで、各工程の作業インが早くなり、レイアウト以降の工程を同時進行することが可能になった。葛西氏は後半にタスクが重なるという弊害があったものの、3Dレイアウトや写真原図を採り入れる際には効率的な手法だったと振り返る。

▲『URVAN』と通常作品の制作工程の比較

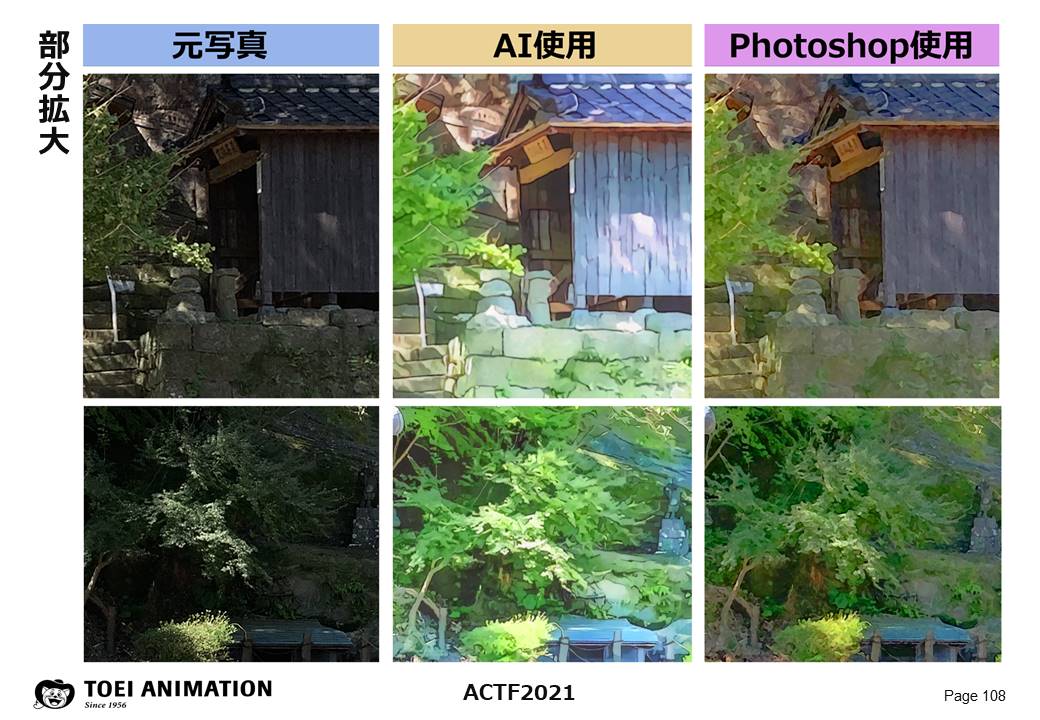

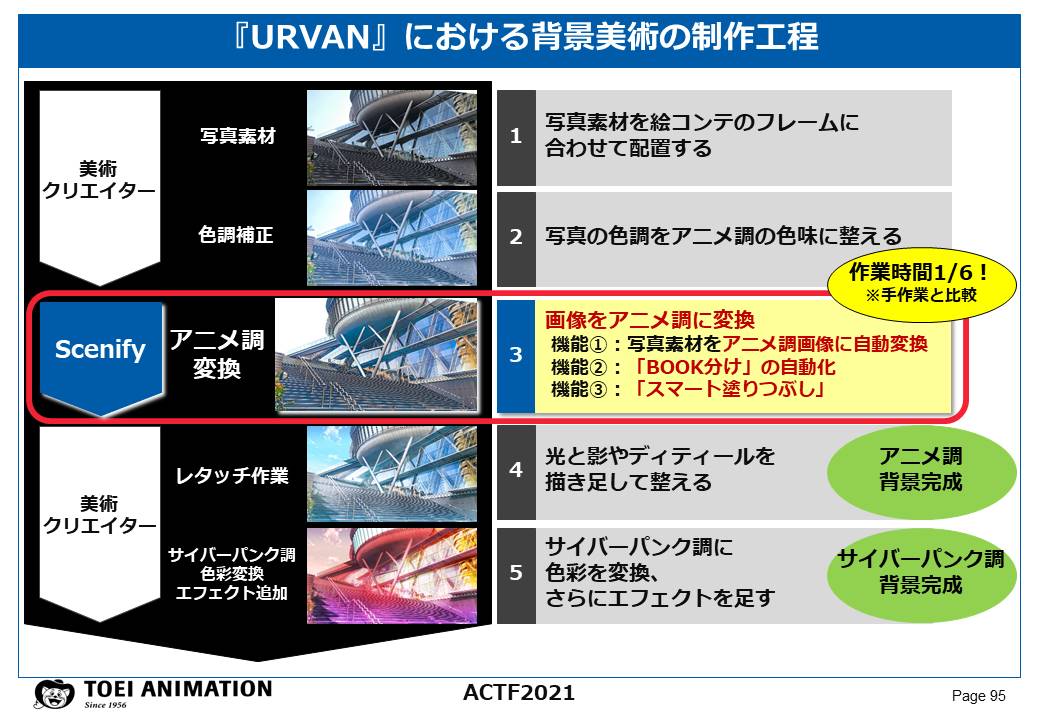

『URVAN』の最もユニークな試みのひとつは、AI技術を用いて背景美術の制作工程を効率化した点にある。背景制作には株式会社Preferred Networksが開発した背景美術制作支援ツール・Scenifyを使用。Scenifyは画像変換およびセグメンテーション技術を応用し、実写写真を素材として、様々な画風の背景素材を生成する機能をもつ。

制作工程では最初に美術クリエイターが写真素材の色味を整えてから、Scenifyがアニメ調に自動変換。素材から物体を切り出すBOOK分けの自動化や、完成素材に残してはいけないものを自動で塗り潰す機能も搭載されている。対象の写真や表現手法により効果は異なるが、本作では画像の前処理工程にかかる作業時間を1/6に短縮した。

▲Scenifyで変換された画像素材に美術クリエイターがレタッチ作業を加えて、アニメ調の背景美術が完成。そこから再び美術クリエイターがサイバーパンク調に仕上げる

その後、美術クリエイターがレタッチ作業を加えてアニメ調の背景美術が完成。そこから色彩の変換やエフェクトを加えてサイバーパンク調の背景ができ上がる。Scenifyによって作業負担を軽減したことで、クリエイティブの自由度や振れ幅の大きいサイバーパンク調の制作に、より多くの時間をあてることが可能となった。

セッションではScenifyを利用した場合と、手描きのみで作業した場合の比較動画を公開。Scenifyありの場合は約50分、手描きの場合は約4時間50分で、作業時間の圧縮及び品質の担保に貢献した。

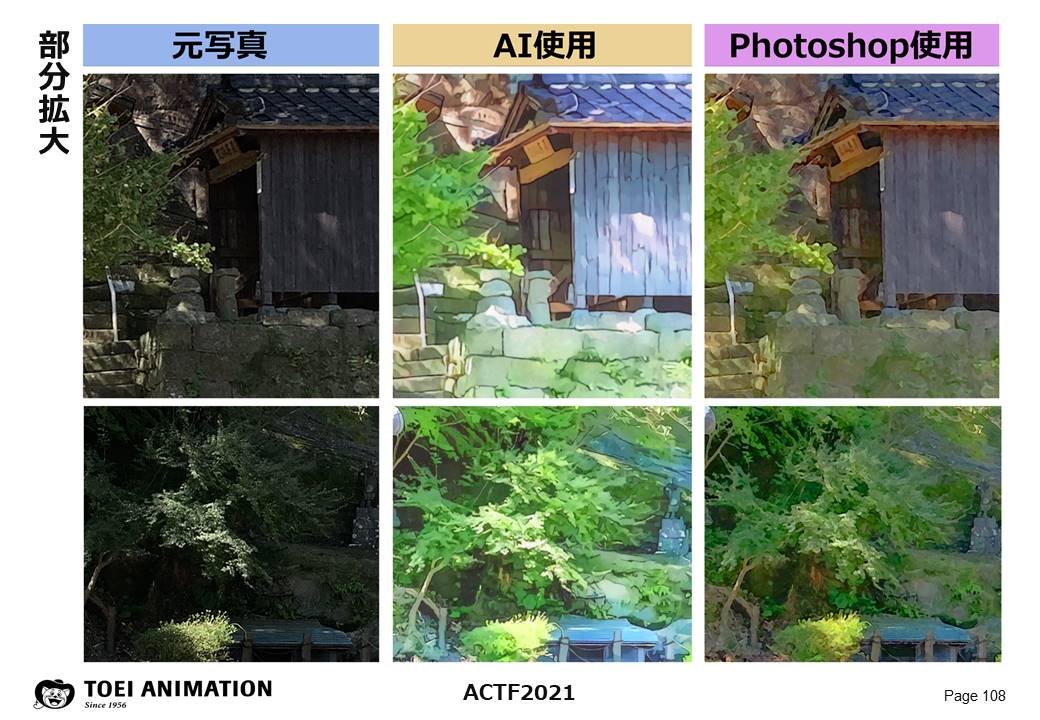

▲Photoshopを用いてフォトバッシュした背景美術との比較画像。Scenifyの場合はマットにアニメ調へと調整することができた

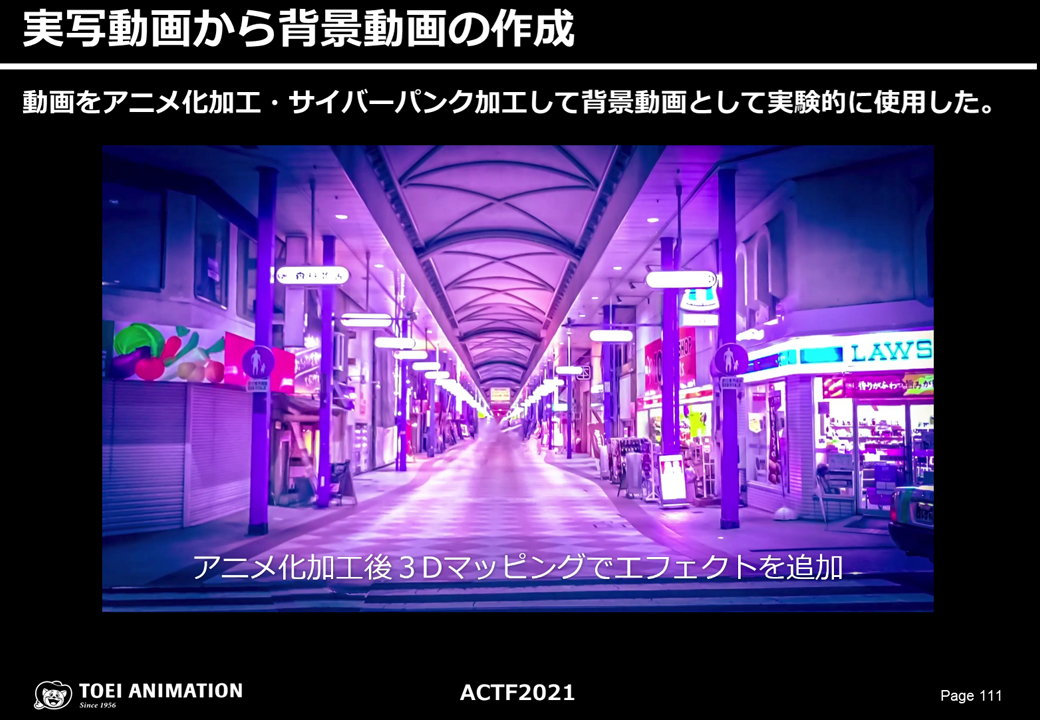

また、こちらはScenifyを活用した部分ではないが、一部シーンでは実写動画から背景動画の作成も行なっている。

セッション後の質疑応答では「今後もScenifyを活用できそうという実感は得られましたか?」という問いに、深瀬氏は「感触は掴んでいる」と回答。実戦投入も視野に入れているが、作品を選ぶツールのため、現代を舞台にしたタイトルでScenifyと相性の良い作品に使いたいと語った。

また「今後のコンテンツづくりにはITやテックに強い人材が必要になるのか?」という質問に、深瀬氏は同意する。ただ自身が文系出身ながらIT企業に務めていたことに触れて、カラーの鈴木氏が語ったように「現在は文系・理系の垣根がなくなってきている」とコメント。CGと作画が融合していく中でお互いの言葉を理解し、良いものをつくるというひとつの目標に向かってビジョンをもつことが重要だと見解を述べる。

さらに『URVAN』の梅澤監督は1981年に東映アニメーションに入社して40年の経験をもつことにも言及。そういったベテランたちが多く在籍していることも同社の強みである。そのノウハウや伝統が若手に引き継がれ、新たな技術が加わることによって、どんなアニメが生み出されるのか。まだ見ぬタイトルに期待が膨らむセッションとなった。