ピクサー出身の監督が、日本のスタッフとタッグを組んで制作した本作。従来の日本の作品とは大きく異なる制作スタイルや監督の哲学、意識のもち方には世界レベルの作品づくりへのヒントがたくさん隠されている。

※本記事は月刊「CGWORLD + digital video」vol. 214(2016年6月号)からの転載となります

TEXT_ 武田かおり

EDIT_藤井紀明 / Noriaki Fujii(CGWORLD)、山田桃子 / Momoko Yamada

PHOTO_弘田 充 / Mitsuru Hirota

映画『ムーム』

日本とアメリカ太平洋をまたいだ制作

『ムーム』の制作は太平洋を隔てて行われた。堤 大介氏とロバート・コンドウ氏の両監督はアメリカで、制作チームは日本。両監督の役割は基本的にまったく同じ。日本語を使えるということで、スタッフとのやりとりは堤氏が行なったが、クリエイティブな観点から見ればフィフティフィフティの関係だ。堤氏は制作時をこうふり返る。「僕らがアメリカにいながら、日本にいるスタッフと太平洋をまたいで制作したというのは、ものすごいチャレンジであったと同時に、"できる"という発見でもありました」(堤氏)。両監督は一度日本で制作チームと過ごし、その後はSkypeなどを通じでやり取りを行い、ときには堤氏が個人で日本に行って直接指示を出していた。コンドウ氏は「アメリカのピクサーでやっていた自分にとって、どのように共同作業を進めれば良いのか迷っていたのですが、やっていくうちにスタッフも気持ちが良いほど成長してきて、とてもエキサイティングでした」と話してくれた。

『ムーム』を制作することになった経緯としては、前作『ダム・キーパー』の制作を終えた頃、十年来の付き合いにあるプロデューサーの石井朋彦氏が、『ムーム』の原作者である川村元気氏と共にピクサーに遊びに来たことにはじまる。両氏は川村氏が描き終えたばかりの『ムーム』の絵本を、トンコハウスの映画としてつくることを望んでいた。しかしトンコハウスではオリジナルの映画を制作しようとしていたため、最初は断ったという。それに加え、作品と向き合ったときにパーソナルなコネクションがないのならばプロジェクトはやらないというトンコハウスとしてのルールもあった。「どんなに素晴らしいお話でも、つくる人が心の底から共感していないのならつくっていはいけない。『ムーム』についてもパーソナルな部分を見つけられなければ、お受けすることはできないと考えていました」と堤氏は語る。

そこで堤氏は、コンドウ氏と『ムーム』のテーマである「喪失」について話し合う。そしてコンドウ氏が4歳くらいのときに、曾祖母を事故で亡くしたときのことを思い出した。「まだ幼くて、本当の意味で喪失したものの意味を理解するのには時間がかかりました。けれど、そのときの喪失感が『ムーム』のテーマなのではないかと思ったのです」とコンドウ氏。それをきっかけに、2人は大切なものを失ったときの空虚さや悲壮感のある記憶が次々と呼び起こされた。「そこでようやく、『ムーム』を自分たちの作品としてつくれるのではないのかと思えたのです」(堤氏)。このように自分たちの解釈で『ムーム』をつくることを、川村氏も快く受け容れてくれたという。

ファンタジーなキャラクターとリアリティのある作品世界

堤氏とコンドウ氏にとって、他者が描いたものを自分たちの作品に取り入れるということは大きな挑戦だった。コンドウ氏が感じた原作の印象は、「非常に美しくもある悲しみが描かれていて、洗練されている」というもの。これを映像作品として仕上げるにあたって、その物語の前の状況、後の状況を考えながら制作していった。『ムーム』の世界は、人間が捨てた"もの"が湖から上がってくるという不思議な場所が舞台だ。"もの"にはスライム状の形を した"思い出"が宿っている。そして堤氏とコンドウ氏が解釈した『ムーム』の世界に人間はいない。"もの"に宿った"思い出"は、"もの"から解き放たれるとあちらの世界に行ってしまう。主人公のムームは、そこに留まっている"思い出"のキャラクターだ。

本作は世界の人に観てもらうことが前提だったことから、作品内で使われる言語も英語が選ばれている。表現手法としては前作の『ダム・キーパー』と同じように手描きでという案もあったそうだが、『ムーム』はファンタジー要素の強い内容であるため、監督たちに馴染み深い3DCGが採用された。堤氏はその理由について、「ファンタジーな"思い出"のキャラクターとコントラストをつけるためにも、風景や思い出が宿る"もの"には、リアリティをもたせ る必要があると思ったのです」と話す。リアリティがあってはじめて、魅力的なキャラクターが活きてくる。堤氏によれば、リアリティというのはそこに歴史が詰まっているかどうかで、例えば壊れたテレビや壊れたクルマなどに草や苔が生えていたり、どういうところが割れているかという細部に現れる。その意味では、本作はテクスチャやモデルの形状全てにストーリーが詰まっている。このような『ムーム』の世界を自分たちで示すために、両氏はまず2枚のコンセプトアートを描いた。

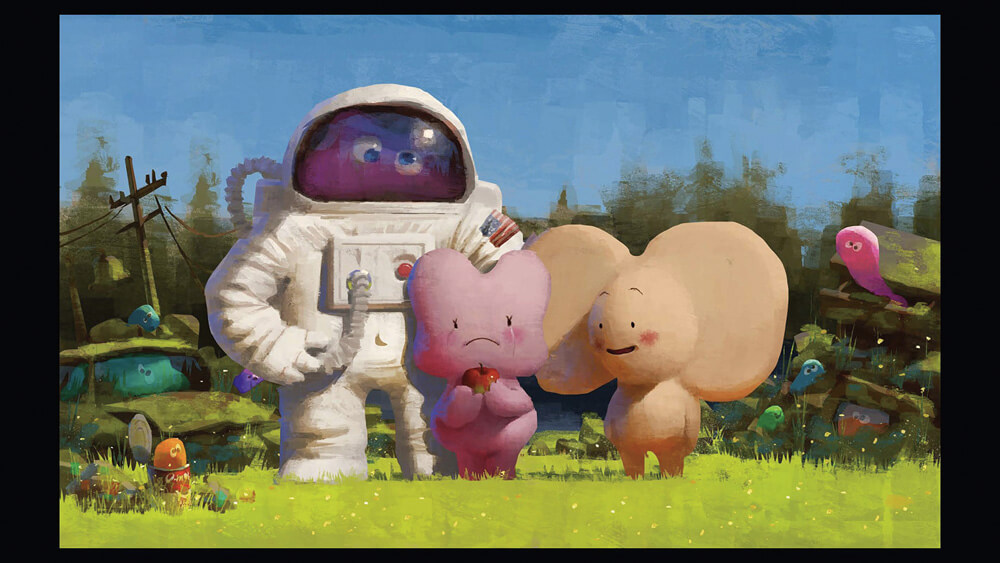

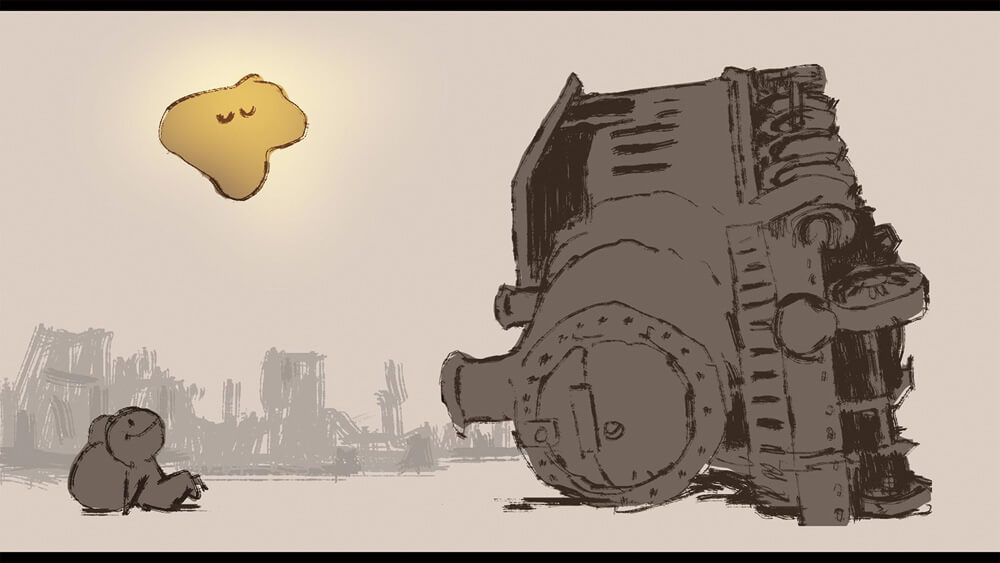

コンセプト・アート

両監督が最初に描いたコンセプトアートとしての役割を担うイメージボード。「この絵はスタッフに自分たちの思いを伝えるというよりは、もっと具体的に世界観や質感、全体的な雰囲気を理解してもらうために用意したものです」(コンドウ氏)。この2枚の絵はそのまま作品のビジョンとなり、制作が進められていった。なお『ダム・キーパー』から関わっていた本作のアートディレクター・長砂賀洋氏の成長を考え、2人は極力イメージボードには手を出さなかったという。そのため、2人がゼロから描いたのはこの2枚に限られている

ときに、自分の絵の良し悪しは自分ではわからなくなる。しかし、ピクサー時代を含めると10年以上一緒にやってきたコンドウ氏と堤氏は、片方が主観に偏ってしまったときでも、もう片方が客観的に見ているという。お互いに信頼し合っているからこそ、意見の相違は遠慮なく伝え合い、冷静にふり返り、フィードバックし合えるのだ。「クリエイティブな部分での衝突はしょっちゅうです。だからお互いに対して、反対意見の伝え方そのものが向上してきていますね」とコンドウ氏は笑う。それが2人で監督をやることの強みとも言えるだろう。制作スタッフに対しても監督が先頭に立って引っ張るのではなく、ひとりひとりに道しるべを示すことでそれぞれ力を発揮してもらいたいという想いがあったそうだ。

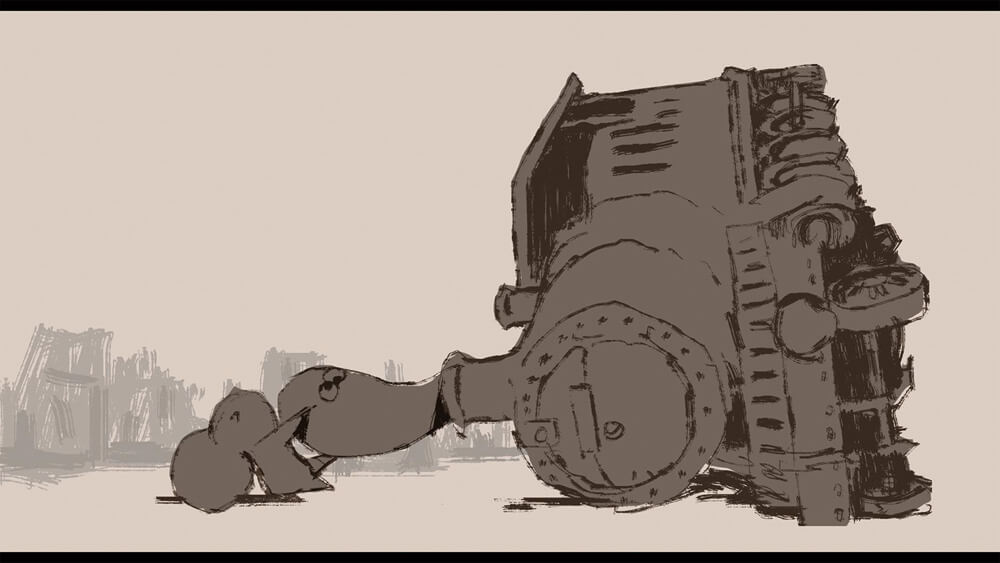

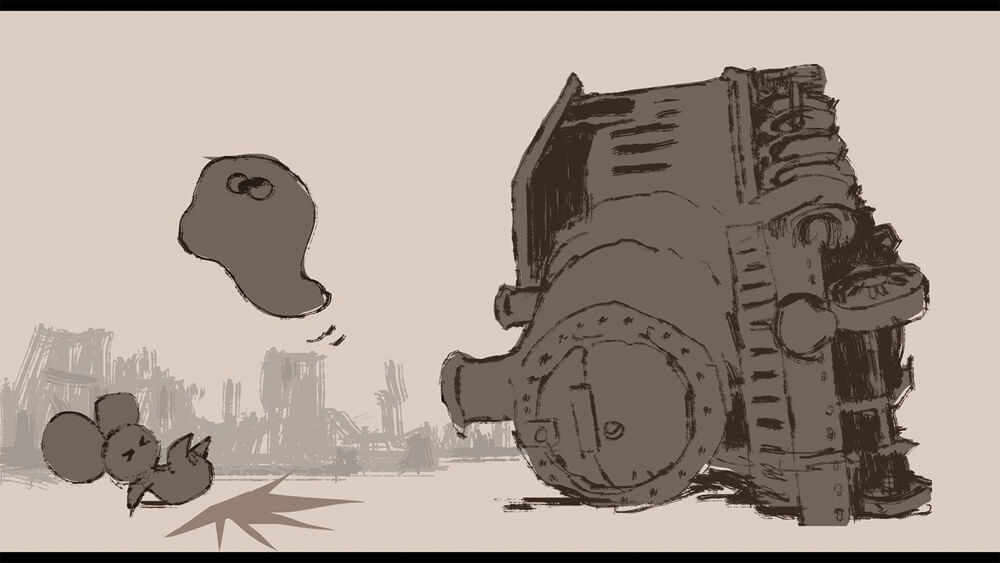

ストーリーリール

堤氏とコンドウ氏は完全なる共同作業によって、ビデオコンテに効果音、セリフ、音楽などまでを入れたストーリーリールを事前に作成している。このストーリーリールのデザインやレイアウトは全てテンポラリーで、後から日本人スタッフの想像力と技術力が加えられることをあらかじめ想定した上でつくられている

[[SplitPage]]映画づくりにおけるアプローチのちがい

いよいよ太平洋をまたいで日本の制作チームとの共同作業が開始されると、両監督はリーダーとしてチーム全体が効率的に作品を制作できるよう、アイデアを提供することに重点を置いていた。しかし日系とはいえアメリカ人のコンドウ氏にとって、文化的にも言語的にも日本のスタッフとコミュニケーションをとるには壁がある。「ピクサーでは、スタッフは立場に関係なく誰でも自分の思いをきちんと表現します。一方、日本では自分の考えをはっきり言わないところがあり、意思の疎通を図るのが難しかった面もありました」(コンドウ氏)。

さらに、日本もアメリカもアニメ大国であり、制作においては両者とも優れているが、アプローチの仕方が大きく異なっていた。「僕がピクサーで学んできたのは、みんなが映画人として参加してつくるという意識の部分が大きいです。日本のスタッフは、監督の言った通り、絵コンテの通り、というアプローチが多く、一緒になって映画をつくるという気持ちが最初は足りなかった。仕事でこなすだけ、技術でこなすだけというのは映画をつくる上ではダメです。膨大なエネルギーと時間をかけてはじめて生まれるわけですから。スタッフのひとりひとりが、自分の力がないとこの作品はつくれないと思わなきゃもったいないですよね」(堤氏)。

制作中には危機的な状況が何回かあったという。求めているクオリティと課されているスケジュールや物量とのギャップから、スタッフ間に「絶対無理だよ」という空気が蔓延していた。映画を完成させるには、全てのスタッフに「なぜ『ムーム』をやるのか」に対する答えがなければならない。そこで、最初に両監督が自身に対して行なったように、『ムーム』をやる理由をスタッフひとりひとりに問いかけた。すると全員に明確な理由があり、そこで全員の意識が「絶対無理」から「できる」に一変。スタッフの全員が両監督と一緒に、どうしたら良くなるかを同じ目線で考えるようになった。「例えば帽子ひとつとっても、この作品の中でなぜここにあるのか。全体像を捉えられるか否かで存在の意味合いが変わってきます。日本のスタッフは経験が豊富なので、僕たちが思い描いているものを汲みとってアウトプットしてくれるようになりました。より成長したいという願望があれば、可能性に限界はないんだと思います」(コンドウ氏)。時間に追われながら事務的に作業をするよりは、意識を変えて映画づくりに積極的かつ主体的に参加した方がきっと良い結果を生むということだろう。

リファレンス

本作の舞台となるガラクタ置き場のイメージを構築するにあたっては、ガラクタがたくさん置かれてあるジャンクヤードの写真を撮って参考にしたという

Photoshopを使ってガラクタ写真に"思い出"のキャラクターを描き込むことで、作品イメージを固めていった。少しわかりにくいが、上の画像の右下に見えるのが完成したガラクタ置き場。ちなみにムームの動きのリファレンスには、「当時3歳だった息子のビデオを撮影してスタッフに見てもらい、子どもならではの動き方や仕草、表情などを共有しました」(堤氏)とのこと

世界から見た日本、改良の余地は伸びしろ

本作はスケジュールが非常にタイトだったため、上がった画に対して何度もトライできる時間はない。世界で通用するようなライティングに慣れているスタッフが少なかったこともあり、修正に関しては両監督はかぎりなく明確にディレクションしなければならなかった。一方でアメリカと日本、リモートで共同作業したことの利点もある。日本のスタッフが夜に仕上げた画が、アメリカにいる両監督の下に届くのは時差の関係でちょうど朝。1日かけて修正を加え、日本のスタッフはその修正を朝に受け取れる。このサイクルのおかげで時間のロスはほとんどなかったという。このように両監督は全てのカットに対してリテイクを入れ、日本人スタッフはそれに応えていった。

堤氏が印象に残っているシーンとして挙げてくれたのは、ムームとルミンが別れるシーンだ。「ライティングにしても動きにしてもとても難しいシーンでしたが、スタッフが気合いを入れて最初から良い画を上げてくれました。スタッフの気持ちの入れ方と僕らの気持ちの入れ方が重なった結果です」と堤氏。そしてコンドウ氏が挙げてくれたのはジャズのシーン。「動きや光をつくるのが難しかったですが、美しく仕上げることができました。作中でそのシーンが占める意味合いも大きいので非常に満足しています。作品の奥にある美しい悲しみを上手く伝えられていたらとても嬉しいです」とのこと。

結果的に、『ムーム』は世界で通用する作品に仕上がった。日本のCGアニメーションが世界レベルに追いつき追い越すための、着実な一歩になったのではないだろうか。「これからも日本のアニメーション文化や日本人がもっているセンスを世界に見せるチャンスはあると思います。もちろん課題もたくさんありますが、それは楽しみながらクリアできることですから」と堤氏はエールを贈る。コンドウ氏は制作をふり返って、「日本のチームと一緒に仕事ができて、得るものはたくさんありました。スタッフの細部に対するこだわりと、それを表現するテクニックは本当に素晴らしかったです」と語ってくれた。

『ムーム』の見どころは、ファンタジーなキャラクターとリアリティにあふれた表現、奥行きのあるストーリーだが、一番のポイントは世界レベルのハイクオリティな映画を日本人スタッフが中心となってタイトなスケジュールで完成させたところだろう。本作での経験を活かし、世界で高い評価を受ける日本発の映画が誕生する日もそう遠くはないかもしれない。

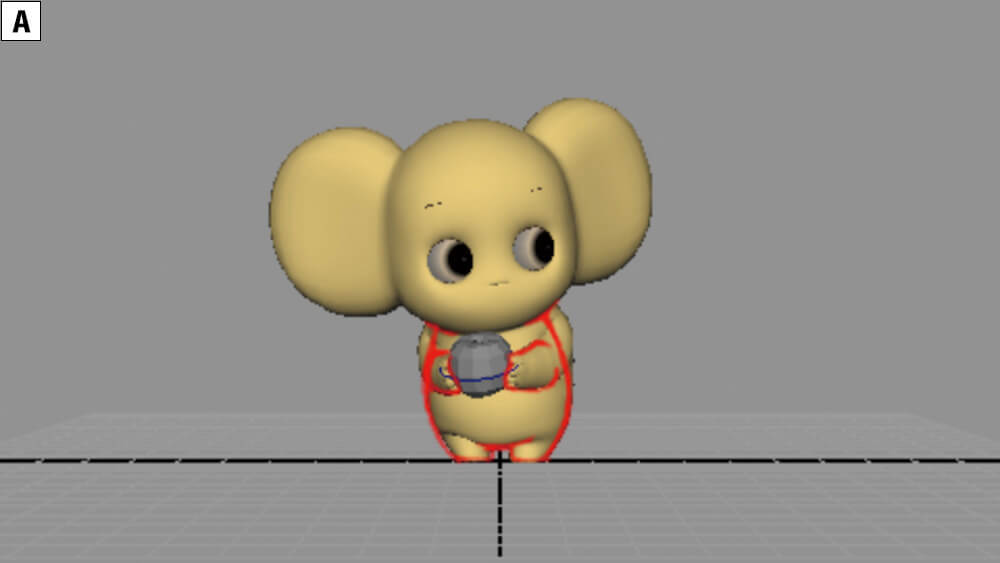

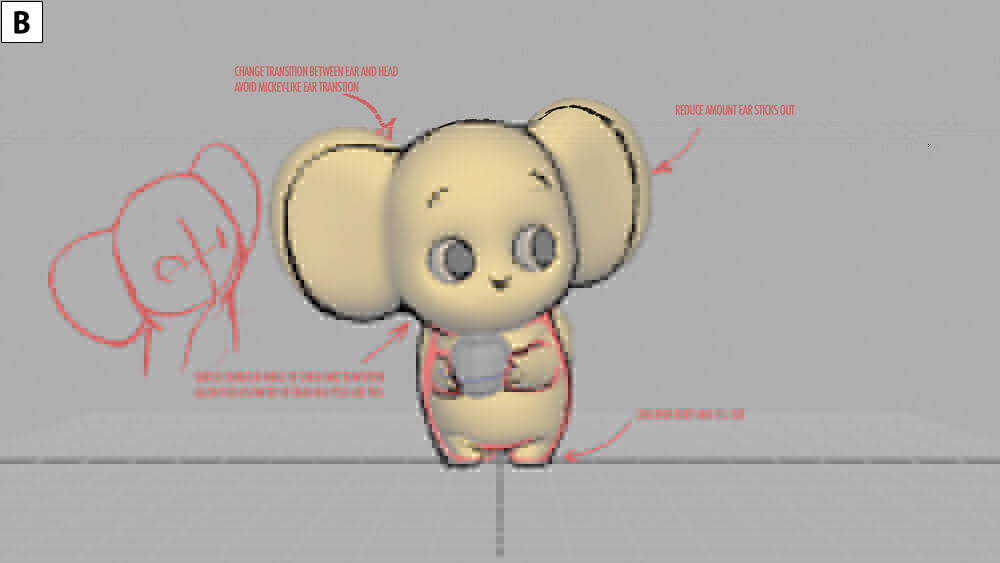

ペイントオーバー

監督からの修正は、上がってきた画像に対して直接指示を描き込むペイントオーバーによって行われた。図はムームの3Dモデルにおけるペイントオーバーの例で、[A]がチェック用の元画像、[B]が監督のペイントオーバー。モデルのシルエットや細かな形状について、詳細な指示が描き込まれていることがわかる。もちろんこのペイントオーバーはモデルに対してだけでなく、アニメーションやライティングなどあらゆる部分に対して行われた