全世界累計3000万部超という桁外れの人気コミック『東京喰種 トーキョーグール』は、日本国内はもちろん、海外のファンも数多く、北米市場においては『NARUTO』や『進撃の巨人』に並ぶヒット作と言われている。同タイトルのアニメ化や舞台化を経て、今回の実写映画化に対する期待感とプレッシャーは、まさにワールドワイドなものとして並大抵ではなかったはずだ。

そこで興味深いのが、初の長編監督作となる萩原健太郎氏の大抜擢だ。CMディレクターを生業とし、数々のPV、MV、ショートムービーを演出してきた俊英は、同じ映像表現でありながら、テレビドラマやアニメ、さらには従来の映画ともちがうテイストをもたらし、本作に新しい風を吹き込む。そして、原作の世界観をリアルなものとして実現したのが、同じくCM業界を主戦場とするVFXスーパーバイザーの桑原雅志氏(ビジュアルマントウキョー)の仕事だ。今回のプロジェクトがいかに革新的だったのかを両者に聞いた。

INTERVIEW_桑島龍一(さかさうま工房) / Ryuichi Kuwajima (Sakasauma Inc.)

EDIT_沼倉有人 / Arihito Numakura(CGWORLD)

PHOTO_弘田 充 / Mitsuru Hirota

Special thanks to 永江智大(松竹) / Tomohiro Nagae(Shochiku)

映画『東京喰種 トーキョーグール』特別予告

<1>観たことのない映画をつくるという挑戦

ーー萩原監督の下に企画が舞い込んできたとき、どこまで進んでいたのでしょうか?

萩原健太郎監督(以下、萩原):脚本の初稿がほぼ仕上がってという段階でした。ラインプロデューサーが決まったところでしたね、僕に話が来たときは。2016年2月の終わりぐらいかな。4ヶ月ぐらいしか準備期間がなかったです。

ーー初めての長編でこれほどの大役を任されて、どんな気持ちでしたか。

萩原:映画はずっとやりたくて、オリジナルの企画を何年も進めてたんです。でも何回も頓挫して、どうしたら映画にたどり着けるんだろうと思っていたときにいただいた話だったので、正直ビックリしました。けど、単純にうれしかったですよね。

-

-

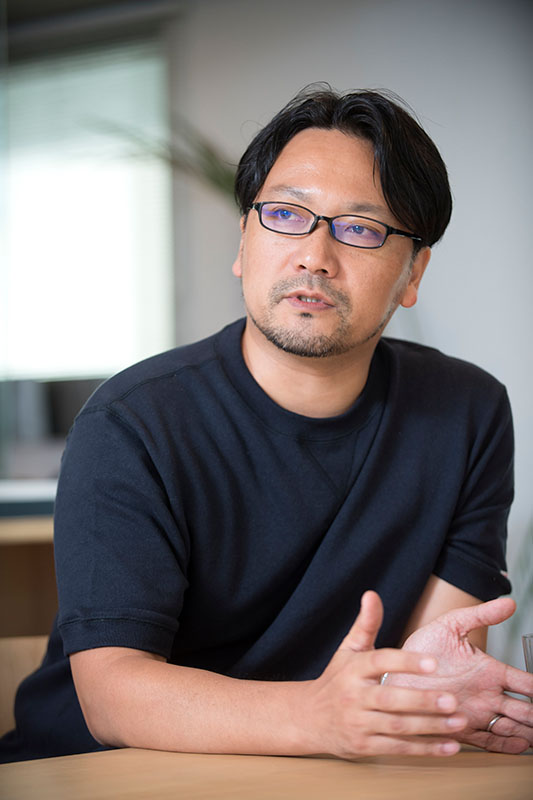

萩原健太郎/Kentaro Hagiwara

1980年生まれ、東京都出身。Art Center College of Design映画学部卒業。帰国後、2008年よりTHE DIRECTORES GUILDに参加し、ソフトバンク、TOYOTA、コカコーラをはじめとする多数のTVCM、MV、ショートフィルムの演出を手がける。2013年に初長編脚本『Spectacled Tiger』が、日本人で初めてサンダンス映画祭にてサンダンス・インスティテュート/NHK賞を受賞。2017年3月にNHK BSにてプレミアムよるドラマ『嘘なんてひとつもないの』(全4回)がオンエア。本作が長編映画初監督作となる。

www.d-guild.com/director/kentaro-hagiwara

ーーまず最初に脚本を読まれた感じですか。

萩原:脚本を読む前に、こういう話があるんだけどって制作会社のプロデューサーさんからお話をいただいて。原作を読んでみたらものすごく面白いし、とても有名だというのもそのときに知って。普段全然マンガとか読まないんですけど、これはぜひやりたいなと。

ーーVFXを駆使するタイプの作品ですが、どこから手をつけようと考えましたか?

萩原:最初に考えたのはテーマですね。もちろん原作で描かれることはいろいろありますけど、どんどん変わってくるじゃないですか。その中で、映画的にどういうものを中心にして描いたらいいのかを1ヶ月ぐらいずっと考えました。

ーーその中でつかんだものとはなんですか?

萩原:「見る」ということをテーマに描こうと。見るって知ることだと思うんです。でも、目で見ているものの本質を捉えられているかどうかって難しい問題で、それに気づかずにいることの方が多いですよね。僕、アメリカに7年ぐらいいましたけど、例えば、黒人が前から歩いて来たら避けてしまう。そういうものがアメリカだと問題意識としてあるんですけど、日本人って人種差別的なものに疎いし、偏見みたいなものをあまり意識していない。

© 2017「東京喰種」製作委員会 © 石田スイ/集英社

ーーいわば現実との向き合い方を抽出したと。

萩原:カネキ(金木 研:窪田正孝)くんをそういう一般的な、東京に住んでる若い日本人の大学生として捉えて、「見る」っていうことを描いていきたい。だから(映画は)目から始めてるんですよね。トップカットの目って、実はハイライトとか全部消して何にも映り込んでないんです。

桑原雅志VFXスーパーバイザー(以下、桑原):監督から映り込みを消してって言われたんですが、ハイライトを消すと目っぽくならないので、いいのかなあと。それでなぜ消すんですかって聞いたら、「カネキは喰種(グール)になる前はやる気がないっていうか、あえて生気のない目にしたかった」という説明を受けて、改めて監督の目のクローズアップに対する表現への考えに納得できました。

-

-

桑原雅志/Masashi Kuwahara

1975年生まれ、新潟県出身。株式会社ビジュアルマントウキョー代表取締役。TOYOTA PRIUSやTOYOTOWN、SoftBank、FRISK、かんぽ生命保険など、CMを中心とした様々なVFX作品を手がけている。主な映画作品は、『HINOKIO』(2005)、『鴨川ホルモー』(2009)など。

visualman.tokyo

萩原:要は本質が見えてない。本の世界だけで生きてきた子なんで、友だちもひとりしかいないし、どこかおかしい。

ーー最初はものすごく弱い存在じゃないですか。これで主人公なのかってところから始まる。

萩原:カネキくんって自分から行動しないんですよ。あるところまでずっと受け身で。客観的に物事を見ているというか、人と関わっているようで関わってない。そこからヒーローとして立ち上がる話にしたいとは思ってました。

© 2017「東京喰種」製作委員会 © 石田スイ/集英社

ーーところで、VFXチームはどのタイミングから制作に参加していたのですか?

桑原:けっこう初期ですね。わりと監督と同時か、ちょっと後ぐらいです。

萩原:撮影前に雛形というか、特殊造形で赫子(カグネ)(※1)やクインケ(※2)を全部つくってもらったんですけど、それを元にして――。

※1 赫子:喰種の捕食器官。体内より放出された「Rc細胞」を自在に動かすことで、捕食だけでなく攻撃にも使用される

※2 クインケ:喰種に対抗するために、CCG(Commission of Counter Ghoul)が開発した武器。捕獲した喰種から摘出した赫包を加工したものであり、普段はCCG捜査官のアタッシュケースに収納されている

桑原:赫子ってどうしようかみたいな、美術打ち合わせ的なところからがスタートでした。基本は赫子とクインケ、赫眼(カクガン)(※3)ですね。

※3 赫眼:喰種は、人間を捕食する際やCCG捜査官との戦闘時に目が赤く変化する。ちなみにカネキは人間から半喰種となったため、片目だけが赤くなり、その衝動をコントロールすることができないため日常生活では眼帯を着用している

ーー具体的にどのように進められたんですか。

萩原:まずはデザインですよね。

桑原:一連のVFX表現について、今回はコンセプトアートを描くといったデザインから担当させていただきました。マンガとかアニメを観て全体的な形状は把握できたのですが、質感などの詳細まではわからない。今回VFXの役割として赫子をリアルにするのが一番のテーマでしたので最初は悩みましたね。例えば僕に赫子を付けたところを想像してもどう見てもCGにしか見えない。それをどうリアルに落とし込んでいくのか(実在感をもたせるのか)と。まずは僕なりのVFXの基本としての考え方で自然界にある物をリファレンスにし一度は見たことあるような質感を取り入れていくことにしたんです。見たことない質感にしてしまったらそこでCGってなっちゃいますからね。

ーーなるほど。

桑原:カネキの赫子の場合は、トカゲの皮膚のような質感を。一方、トーカ(霧嶋薫香:清水富美加)は瘡蓋(かさぶた)的なニュアンスを込めるといった具合に、まずは各喰種たちの赫子の特性をくみとり、徐々にデザインへと落とし込んでいきました。それを踏まえてテストモデリングを進める中で、具体的なビジュアルとして監督に提案していきました。撮影前にはデザインを固めることができたので、そこからキーとなるバトルシーンのプリビズを作成し、動きとデザインのバランスの検証を行いました。それらのデータは撮影時にスタッフや役者さんとのイメージ共有ツールとしてとても役立ちましたね。だって赫子の大きさや喰種のアクロバティックなアクションは、文字や言葉だけではとうてい想像できませんからね(笑)。

© 2017「東京喰種」製作委員会 © 石田スイ/集英社

ーー監督の方からVFXチームに作品の方向性などは、どのように伝えていからたのですか?

萩原:観た人の印象として、「気持ち悪さ7:美しさ3」みたいな、それぐらいの割合で感じるものにしたいということを話しました。

桑原:それがデザインをするにあたって一番の軸のテーマとしてありました。

ーー実際に作品を拝見して、それは映画全体にも通じるものだと思いました。

萩原:そうですね。カネキくんが偏見の的として見ていた喰種を、最初は気持ち悪く見せたい。けれどもカネキくんが喰種のことを知っていく過程で、赫子も美しくみえるようにしたいっていう考えがありました。虫って気持ち悪い存在だけど、ハエの目にすごく寄ってみたら綺麗みたいな。それもさっき言った「見る」ということとつながるところなんですが、そんな話を最初にしましたね。

© 2017「東京喰種」製作委員会 © 石田スイ/集英社

▶次ページ:

<2>あえて具体的なビジュアルの指針は定めず、相手に合わせた"言葉"で根気よく伝えていく

<2>あえて具体的なビジュアルの指針は定めず、相手に合わせた"言葉"で根気よく伝えていく

ーー萩原監督は普段のCM制作でもVFXをよく使われるのですか?

萩原:いいえ。ここまで多用した作品はやったことがありませんね。僕がやるCMって、ドラマ的なものが多いので。

ーー今回の経験はいかがでしたか?

萩原:面白かったですよ。大の大人が集まって「赫子はこうじゃない」とか、小学生の男子が夢中で話すみたいな(笑)。そういう作業がすごく幸せだなと。

桑原:デザインからショットワークまで。各工程で必ず萩原監督も意見を出してくれたんです。アニメーションチェックも毎週のようにここ(ビジュアルマントウキョー)に通ってくれて、みんなで意見を出し合ってつくっていった。やっぱり監督がCGを吸収して良くしようとする姿勢がね、画面として結果に出てると思うんですよ。

© 2017「東京喰種」製作委員会 © 石田スイ/集英社

ーーわからなくて無邪気に現場をかき乱すこともあるわけですが、そこは上手く対処できてると。

桑原:そうですね。監督チェックはいつも楽しかったですよ。

萩原:最初に言った「気持ち悪さ7:美しさ3」みたいなものが自分の中であったから、どうしたらそこに近づいていくのか。その軸があったから、全然そこに向かって進んでいけたんだと思います。

桑原:そこについては萩原監督の中で決してブレないものがあって、気持ち悪すぎでもダメ、気持ち悪さが足りな過ぎてもダメ。美しさも入れなければならないので、試行錯誤を重ねましたね。その中で僕なりのテーマもあって、赫子って自分の身を削って出しているイメージがあったので、苦しみながら出しているような痛々しさも織り込みました。肉が裂けて大きくなったりとか、裂けている箇所も肉々しくしたりとか。何となく、途中から「気持ち悪さ6:美しさ2:痛々しさ2のバランス」でやっていましたね。

ーー失礼ながら、CMディレクターの撮る映画は往々にしてスタイリッシュになりすぎるという印象があるのですが、この作品にはそうしたものがないんですよね。

萩原:自分もそういう映画を観て面白くないなと思ってたので、その辺は考えましたね。

一同:(笑)。

萩原:ただ、原作が人気の理由のひとつとして、やっぱり絵が美しいというのがある。表紙だけ水彩画っぽかったりとか、そういうトーンみたいなものは映像でも全体として表現したいなと。だからそれを最低限踏襲しつつ、スタイリッシュになりすぎないというのは意識しました。

ーー映画を撮るにあたって、リファレンスになった作品などは何かありますか。

萩原:それはけっこう言われたんですよ、プロデューサーから「こういう映画みたいにしたい」といった指針を示した方が良いんじゃないかって。だけど、頑なにやらなかった。それをやってしまうと、模倣になっちゃうじゃないですか。もちろん好きな映画はたくさんあるし、ティム・バートンの作品は大好きだったりもするのですが、具体的な作品に引っ張られすぎると、新しいものにはならないと思ったので、ゼロからどんなアプローチをしたらいいのかを、ずっと考えてましたね。

ーーシナリオだったり、そのシーンが求めているものをスタッフがどう捉えるか、ですよね。

萩原:だから、ビジュアルではなく、言葉で伝えようとしました。例えば美術的なことで言えば、カネキが喰種になる前と後で世界観を変えたい。喰種になる前は色を失くしたいって言ったんですよ。本質が見えてないからすごくクリーンな世界にして、喰種になって街にと出てからは世界が色づいてくる。美しさと毒々しさが色づく感じにしたくて。だからあんていくのセットは、喫茶店なので木目っぽくて暖色になりがちなところを、あえて色を落としてもらって白っぽいルックに仕上げています。

主人公カネキ役の窪田正孝に、演技指導をする萩原監督

ーーたしかに前半はグレーというか、低彩度の色合いで描かれますね。

萩原:喫茶店「あんていく」の中も、実はカネキが喰種の悲しみを知る前と後で色味がちがって、喰種のことを知ってからのシーンは温かみを感じるライティングにしてるんです。カネキの視点でビジュアルはつくっていきました。でも自分の中で最初からこういう色にしたいとか、こういう世界にしたいというビジュアルが思い浮かんでいたわけではなく、その軸としてカネキが喰種のことを偏見の的として見ているときは、あんていくも怖い印象にしたい。その中でどういうビジュアルがベストなのかをグレーディング工程で探っていった感じですね。

ーー色味に関しては撮影や照明ではなく、グレーディングで調整していくかたちだったのですか?

萩原:けっこうやりました。実はグレーディングは日本人ではなく、オーストラリア人のカラリストにお願いしました。海外アーティストのセンスが反映されることで、当初からのコンセプトであった「観たことのない映画」に近づけらないかと。

ーー音楽や音響についても、ハリウッドでも活躍する一流スタッフを起用していますね。こちらも監督の発案ですか?

萩原:そうです。CM業界だと当たり前というか、海外のスタッフにも日常的に参加してもらっているんです。音楽の場合、僕はいつもドイツでつくってもらったりとか、効果音をカナダでやってもらったりとか、キャメラマンを海外から呼ぶ場合もあります。僕がアメリカのアートカレッジで映画製作を学んでいたこともあって、海外のアーティストと制作することをごく自然に行なっています。

ーー映画のようなエンタメの現場であっても、(日本人は)海外スタッフと組むと変に身がまえてしまいがちなので興味深いです。

萩原:日本人が撮る東京って、カッコいい画にならない印象がずっとあって。海外の人が東京を撮ると良いじゃないですか、『ロスト・イン・トランスレーション』(2003)とか。カネキが喰種になって、世界が変わって見えるということをなんとしても映像で表現したかった。僕らが思い描く東京にしたくなかったんです。

© 2017「東京喰種」製作委員会 © 石田スイ/集英社

桑原:VFX制作でも同様の試みをしています。赫子のキーとなるアニメーションについては、TOYBOXというニュージーランドのVFXスタジオにリギングと合わせてお願いしました。以前にCM案件でコラボレーションしたことがあったスタジオですが、日本人にはない感覚を込めてもらう事で想像していなかったアニメーションも出てきて、その後の作業でもとても役立ちました。

© 2017「東京喰種」製作委員会 © 石田スイ/集英社

ーー今日はありがとうございました。作品そのものはもちろん、制作スタイル自体も既成概念にとらわれない様々な試みが実践されたことがよくわかりました。多くの人に劇場で観てもらえることを願っています!

© 2017「東京喰種」製作委員会 © 石田スイ/集英社

作品情報

-

-

映画『東京喰種 トーキョーグール』

7月29日(土)世界公開

原作:石田スイ「東京喰種 トーキョーグール」(集英社「週刊ヤングジャンプ」連載)

監督:萩原健太郎

脚本:楠野一郎

音楽:ドン・デイヴィス

主題歌:illion「BANKA」(WARNER MUSIC JAPAN)

撮影:唐沢 悟

照明:木村匡博

美術:原田恭明

装飾:三浦伸一

アクション監督:横山 誠

VFXスーパーバイザー:桑原雅志(ビジュアルマントウキョー)

特殊造型・デザイン:百武 朋

コスチュームデザイン:森川マサノリ(CHRISTIAN DADA)

サウンドデザイン:浅梨なおこ

特殊音響効果:ニコラス・ベッカー

録音:渡辺寛志

制作プロダクション:ギークサイト

企画・配給:松竹

出演:窪田正孝/清水富美加/鈴木伸之/桜田ひより/蒼井 優/大泉 洋

© 2017「東京喰種」製作委員会 © 石田スイ/集英社

tokyoghoul.jp