『パシフィック・リム』(2013)、『マン・オブ・スティール』(2013)、『パイレーツ・オブ・カリビアン/生命の泉』(2011)など、ハリウッド大作映画の特殊メイクアップ、キャラクターデザインを担当してきた片桐裕司氏の初監督作品『ゲヘナ∼死の生ける場所∼』(以下、『ゲヘナ』)がユーロライブ(渋谷)にて7月30日(月)∼8月5日(日)の期間上映される。上映後には片桐監督とゲストによるトークライブも開催され、『アベンジャーズ』(2012)、『アバター』(2009)、『スター・ウォーズ』シリーズなど、名だたるハリウッド映画のマットペインティングを担当してきた上杉裕世氏もゲストのひとりとして招かれる(上杉氏とのトークライブは8月1日(水)開催)。本記事では、それに先立って行われた片桐監督と上杉氏の対談の模様をお伝えする。

TEXT_神山大輝 / Daiki Kamiyama(NINE GATES STUDIO)

EDIT_尾形美幸 / Miyuki Ogata(CGWORLD)

PHOTO_弘田 充 / Mitsuru Hirota

▲『ゲヘナ∼死の生ける場所∼』予告編

© Copyright 2018 HK STUDIO All Rights Reserved.

約30年前、スクリーミング・マッド・ジョージ氏の工房で出会う

CGWORLD(以下、C):本日はよろしくお願いいたします。『ゲヘナ』上映後のトークライブには上杉さんも登壇なさるそうですね。もともとお二人はどういったご関係なのでしょうか?

片桐裕司監督(以下、片桐):最初にお会いしたのは30年近く前だと思います。私は1991年の終わりから約10ヶ月の間、スクリーミング・マッド・ジョージさんというロサンゼルスに工房をもつSFXアーティストの下でインターンをしていました。そのときに偶然上杉さんが工房を訪ねてくださり、紹介されてすぐに「上杉さんだ!」とわかったのです。私が渡米する前、既にアメリカでマットアーティストとして活動していた上杉さんを紹介するTV番組を観ていたので、お会いできて嬉しかったですね。

上杉裕世氏(以下、上杉):そのとき、私はIndustrial Light & Magic(以下、ILM)を2週間だけレイオフされていました。時間があったのでサンフランシスコからロサンゼルスまで車を運転し、ジョージさんの工房を見学したり、35mmフィルムの撮影機材を買い集めたりしていましたね。そのレイオフは「期間限定で解雇します。2週間経ったら仕事に復帰してください」というもので今のレイオフとは意味合いがちがいましたが、「この立場は永遠に約束されたものではない」と感じたので、日本に帰国して営業活動をしたりもしました。結局それ以降はレイオフされることなく、2017年までILMでの仕事を続けることになりました(笑)。

片桐:その後はあまり接点がなかったものの、『ゲヘナ』のトークライブでご一緒できる方を検討したときに上杉さんのお名前が挙がったのです。絵の具で描いていたアナログ時代から3Dを駆使するデジタル時代まで、一貫して最前線に身を置いてきた上杉さんであれば今回のゲストに最適だと思いました。

C:片桐さんの活動拠点はアメリカだと伺っていますが、最近はどのくらいの頻度で日本に帰国されているのでしょうか。

片桐:彫刻セミナーの開催などに合わせ、2、3ヶ月に一度は帰国しています。『ゲヘナ』制作中はほかの映画の仕事を引き受ける余裕がなかったので、彫刻セミナーが主な収入源になっていました。

C:上杉さんは現在どういった活動をされていますか?

上杉:オムニバス・ジャパンのVFXスーパーバイザーとして映像制作に携わっています。ILM時代には自分で手を動かしてEnvironment制作をやっていましたが、今は制作全体を俯瞰的に見て、クオリティ面の可否を判断することが主な役割になっています。

様々な挑戦を繰り返した『ゲヘナ』完成までの7年間

C:『ゲヘナ』の構想は撮影開始の7年前から温めてきたそうですね。具体的にはどのような過程を経て制作されたのでしょうか?

片桐:構想と言うと大げさなのですが、脚本を書き始めたのは2008年頃でした。長編映画監督デビューという夢のために、まずはコストのかからない脚本からスタートしたわけです。脚本とアートワークをプロデューサーなどに渡したり、ピッチをしたりしては返事を待つということを繰り返していました。それと併行して3本の短編映画を企画し、その監督をしたりもしました。

C:脚本やピッチの反応はいかがでしたか?

片桐:あまりいい返事はいただけず、悶々とした日々が続きました。「映画の舞台を日本に移し、日本映画として企画してはどうだろう?」と思って脚本を全て書き換えてみたりもしましたが、日本国内でもいい返事はいただけませんでした。私はそれまで脚本の書き方を勉強したことがなかったのですが、『映画を書くためにあなたがしなくてはならないこと シド・フィールドの脚本術』(フィルムアート社)という本に出会い、自分の脚本のいたらなさに愕然としました。これではいかんと思い、今まで書いた全ての脚本をスクラップして、1からビルドし直したのです。それが2013年頃だったと思います。

上杉:映画の舞台を日本に移したとき、時代設定は現代だったのでしょうか? ホラー映画は「ちょっと昔が怖い」というイメージがあるのですが。

片桐:当初から「映画を撮るなら現代だ」という考えがありました。「長編映画をつくりきるには何をすればいいか」という観点で物事を決めていった結果、「昔が舞台ならその時代のセットをつくる必要がある。だが、そんな予算はない」という結論にいたったわけです。

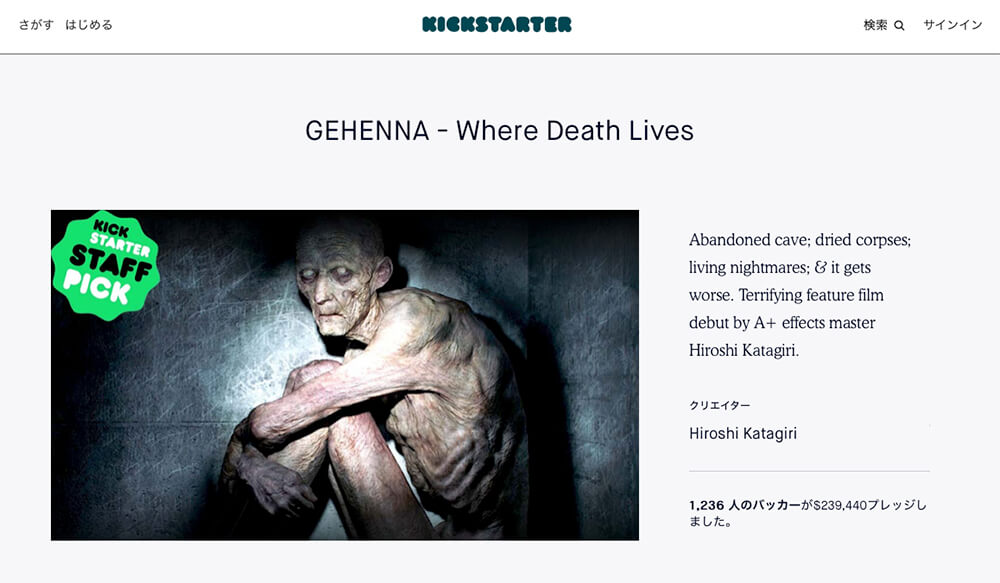

C:現実的な話になりますが、限られた予算の中で長編映画をつくることはかなり困難だったと思います。最終的にはクラウドファンディングのKickstarterで制作資金を調達なさったそうですね。

片桐:Kickstarterには合計2回挑戦し、最初のKickstarterのプロジェクトは2013年の夏に開始しました。クリーチャーアクターのダグ・ジョーンズさんに出演を依頼して、映画のオープニングシーンを制作したのです。実際には彼に打診する前から「映画のキーキャラクターとなる不気味な老人は、ダグに演じてもらおう」と考えており、彼の出演を前提に老人のパペット制作を始めました(笑)。さらにホームセンターで材料を買ってオープニングシーンの舞台セットをつくったり、アイコンとなるアートワークを田島光二さんに依頼したり、Kickstarter用のプレゼンテーションビデオをつくったりもして......その多くが初めての試みでした。そうやって1年がかりで準備したにも関わらず、目標金額の25万ドル(約2,800万円)に対して約5万3,000ドル(約600万円)しか集まらず、最初のKickstarterは失敗に終わりました。でも多くの反響をいただけたので、ネガティブな気持ちにはなりませんでした。むしろ「これはいける」と確信をもつことができました。

▲【左】知人の工房の一角を借り、木と発砲スチロールを使って自作したオープニングシーンのための舞台セット/【右】田島光二氏が制作した不気味な老人のアートワーク

上杉:そのときの撮影スタッフはどうやって集めたのですか?

片桐:特殊メイクアップ以外は、知り合いのつてを頼って探しました。例えば撮影監督の立石洋平さんは、ロサンゼルスを拠点としてコマーシャルを中心に撮ってきた方でした。「コマーシャルだけでなく、映画も撮りたがっている」という話を聞き、ご依頼したところ快諾いただけました。すごく綺麗な画づくりをする方で、『ゲヘナ』のようなテイストの映像を撮るのは初めてだったそうですが、いい仕事をしてくださいました。

C:その後、2回目のKickstarterに挑戦したわけでしょうか?

片桐:はい。半年後に再挑戦しました。1回目のKickstarterのときに様々な方から連絡をいただき、その中のひとりにロサンゼルス在住のマーケターの方がいました。彼は「君のプロジェクトは成功する要素が全てそろっている。しかし君は売り方をまちがっている」と言い、『ゲヘナ』のキャンペーンへの協力を申し出てくれたのです。彼の意見はとても説得力があったので、彼と共に2回目のKickstarterに踏み切ることにしました。その結果、目標金額の22万ドルに対して約24万ドル(約2,700万円)を集めることができ、ようやく撮影をスタートする手はずが整ったのです。

▲成功した2回目のKickstarterのWebページ

[[SplitPage]]全体を見る片桐氏、細部を見る上杉氏

上杉:長編映画をきちんと監督できるなんて、本当にすごいと思います。私も高校、大学時代には映像をつくっていましたが、起承転結のあるストーリー作品は皆無でした。「こういう画をつくりたい」というショット単位の構想は実現できても、1本のストーリーにまとめあげることはできませんでした。昔も今も細部を緻密につくり上げていくことは得意ですが、全体をディレクションすることには向いていないのです。だから映像をコンテストに出すときには、予告編形式にしてショットごとの格好良さを追求していました。

片桐:私はまったく逆で、細かいこだわりがなさすぎるというか......、細部の1個1個に対する執着はないのです。私は「映画が好き。映画に関わる仕事がやりたい!」という思いからこの業界に入ったので、細部をつくることよりも、1本の映画をつくることの方を重視します。

C:普段あんなに細かいものをつくっているのに、そんな自己分析をなさっているのは意外ですね。

片桐:上杉さんとは正反対の、全体を見るタイプというのかな。脚本や構成づくりが好きですし、全体のディレクション......、仕切り屋のような役割の方が得意なのです。ストーリーのながれに対するこだわりはありますが、ひとつひとつのショットにはそれほどこだわりません。「こだわりがない」ということはマイナスではなくて、例えば「こういうものをつくってくれ」とクライアントから依頼されたときに、要望に忠実なものを出せるし、リテイクもまったく痛くないというプラスに働く考え方だと思っています。いち技術者でいるときは、クライアントにとって「使いやすい駒」に徹するよう意識しています。まあとてつもない優秀な駒だという自覚はありますが(笑)。自分がつくりたいものは、自分の映画を監督するときにつくれますから。

C:上杉さんは、いつ頃、どんな思いで映画制作の道を志したのでしょうか?

上杉:私の場合は高校1年生のとき、他校の学園祭で自主制作映画を観たことがきっかけでした。クオリティはともかく、楽しそうにワイワイ上映している様子が羨ましくて、自分も映画をつくってみたいと思ったのです。2年生に進級した後、仲のいい友達と「映画をつくろう!」という話で意気投合し、富士フイルムまでアポなしで行き......多分新品だったと思うのですが、8mmフィルムのカメラを貸していただきました。当時は3分のフィルムを買って現像するだけで2,000円かかる時代で、学生の自分たちには払えなかったので、近くの商店街でスポンサーを募ったりもしました。

片桐:すごいですね。クラウドファンディングのない時代に、映画制作のスポンサーを募ったわけですね(笑)。

上杉:「商店街のCMを撮りますから!」と言って資金援助を頼みましたね。でも自分の場合は物語が内側から出てくるわけではなかったので、最初に「NGシーンから撮ろう!」と言い出すくらいストーリーは適当でした(笑)。ただ、もともと手先が器用で、各ショットの画づくりには凝っていましたね。中学時代には工作机から超ミニチュアの竹とんぼを削り出し、飛ばして遊んでいたこともあるくらいだったので、映画では「かまぼこ板から主人公を削り出し、パラシュートで降下させる」という特撮まがいのことをやったりしていました。ストーリー自体はしょうもない内容だったんですけれど。

片桐:(笑)。

上杉:高校3年生になる頃には周りの友達は映画制作に飽きてしまい、同世代の人とのぶつかり合いを求めて武蔵野美術大学に入りました。当時は「美大に行けば、熱い心をもったアーティストがいる!」と思っていたのです(笑)。そこで映画づくりの相棒に出会い、徐々に「アメリカに渡ってマットアーティストになる」という自分の方向性が定まっていきました。当時は「マットアーティストのロッコ・ジョフレさんに認めてもらい、彼の下で働く」という目標を勝手に定めており、彼に見せるための作品制作に励んでいました。SFXに必要なモーション・コントロール・カメラやオプチカル・プリンターを自作することから始めたので、親ですら「いったい何をやっているんだ?」といぶかしんでいましたね。片桐さんは高校時代に自分の道を見定めていたわけですから、素直にすごいなと思います。

片桐:私は高校2年生の終わりに決心しましたね。でも上杉さんは同じ年の頃に映画をつくり始めていたわけですから、私よりよっぽどすごいと思います。

上杉:どうでしょう?(笑)私は未来への投資をたくさんしておくことが大切だと当時から思っていました。つくった作品がロッコ・ジョフレさんに届かず、目標がかなわなかったとしても、やったことはムダにならないと思っていましたね。途中でハシゴを外されたからといって、一番下までは落ちないんです。感覚的な話ではありますが......。

C:「チャレンジしたことはムダにならない」という話は、『ゲヘナ』のKickstarterにも通じる話のように思います。1回目の失敗が、2回目の成功の土台となったわけですから。

片桐:そうですね。1回目のKickstarterが失敗したときも「ムダだった」とは思いませんでした。

上杉:私の場合はロッコ・ジョフレさんに作品が認められ、アメリカに行くことができました。親には心配をかけましたが、大学での4年間はとてもいい時間でしたね。

CGは万能ではない。まずは撮影段階で完璧を目指す

C:『ゲヘナ』では、どのくらいCGを使ったのでしょうか?

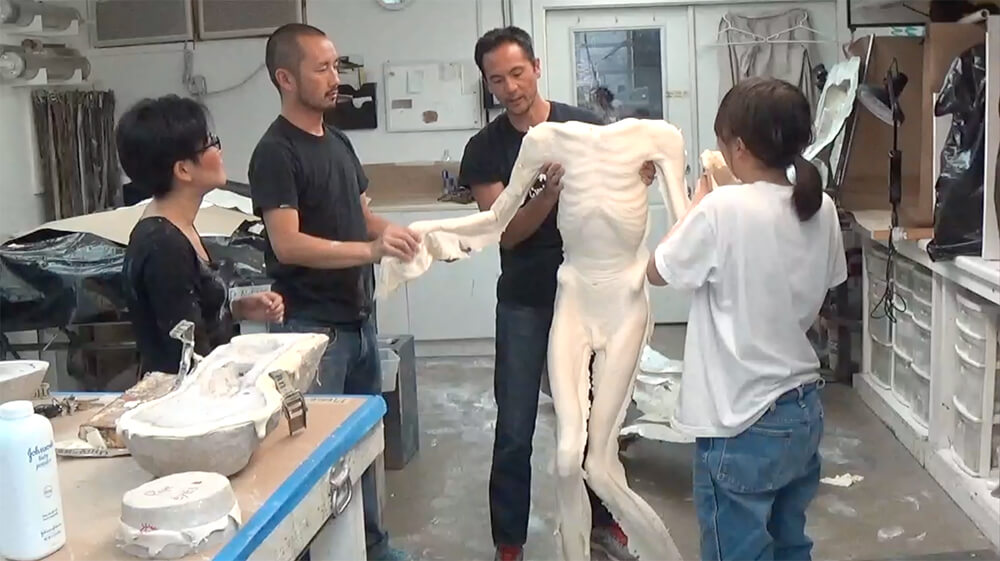

片桐:CGの使用は必要最小限に留めました。ダグ・ジョーンズさんが演じた不気味な老人に関しては、目を白くする処理にだけCGを使っています。コンタクトレンズも試しましたが、完全な白目にはならなかったので、ポストプロダクション段階で白くしたわけです。それ以外は特殊メイクアップを施したダグ・ジョーンズさんと、彼の身体の型からつくったパペットを使って撮影しています。

▲ダグ・ジョーンズ氏の全身の型をさらに細く削り、生きた人間ではあり得ないガリガリにやせ細った老人のパペットを制作した。このパペットと、頭部に特殊メイクアップを施したダグ・ジョーンズ氏本人を臨機応変に使い分け、各ショットを撮影している

▲頭部は特殊メイクアップを施したダグ・ジョーンズ氏本人で、頭部から下はパペットとなっている。パペットの後方に、黒色の服を着たダグ・ジョーンズ氏本人の身体が確認できる

▲このショットでは壁に穴を開け、ダグ・ジョーンズ氏が頭部だけを出して演技している。同氏の頭部から下はパペットとなっている

C:どのショットも、かなり工夫して撮影なさったわけですね。

片桐:事前にストーリーボードを描きながら、撮影方法を綿密に設計しました。ほかには、ショーン・スプロウリングさん演じる「ぺぺ」がシャベルで殴られて頭部と腕を負傷するショットでもCGを使っています。徐々に頭部が崩れる過程を3段階のパペットで表現し、そのパペットを撮影した映像と、ショーン・スプロウリングさんが演じた映像を合成しました。

▲徐々に頭部が崩れる過程を表現したパペット

▲パペットの撮影風景

上杉:VFX技術が発達した結果、最近はポストプロダックション段階への「先送り」と、そこでの「やり直し」に頼る傾向が日米問わず加速しているように思います。各工程の担当者が問題を先送りにすると、ポストプロダクションに全部のしわ寄せが来るわけですが、CGは万能ではありません(苦笑)。一方で片桐さんは、撮影段階でなるべく完璧な画を撮ろうとしているように見えますね。

片桐:「あとで直せばいい」という考え方には私も首を傾げたくなります。まずは撮影段階で完璧を目指すべきであって「後からCGで直しましょう」は、撮影現場で気軽に言っていい言葉ではありません。

上杉:日本の制作現場では、最近カラーグレーディングに力を入れているように思います。アメリカでも、例えばマイケル・ベイ監督の作品はILMが納品した映像と、完成映像とでは色味が大きく変わっていて、驚いたことがありました。『ゲヘナ』のカラーグレーディングは片桐さんがしっかり見られたのでしょうか?

片桐:はい。撮影監督の立石さんと一緒に、詰めの調整をしました。

C:お2人のトークライブでは、どういったお話をされる予定ですか?

片桐:映画制作がアナログからデジタルへ転換する中で、デジタルをどう利用してきたのか? 今後、どう利用していくのか? というテーマで語ろうと思っています。私たちには「CGのない時代に、この世に存在しないものをつくってきた」という共通点があります。やがてCGが登場し、制作現場にどう浸透していったのか、歴史をふり返りつつ、今後の話もできたら面白いのではないかと思っています。便利なツールが登場すると「それありき」で物事を考えがちですが、「何を伝えたいのか」という映像制作の本質を忘れることなく、それを成し遂げるためにツールを使うべきだと思うのです。

上杉:人間の目と脳は、ものすごい情報量を短時間で処理できます。例えば20m先で、知らない人がこっちを見ているかどうか、人間はすぐに判断できます。私たちの仕事は、そういった研ぎ澄まされた人間の感覚を「騙さなければいけない仕事」です。映像を見て「何だかおかしい」と感じたとき、その違和感の原因がどこあるのか、どうすれば違和感を取り除けるのか、それを判断できる能力がこの仕事においては不可欠です。モデラーであれ、アニメーターであれ、コンポジターであれ、それぞれの工程で、その能力を発揮できることが重要だと思っています。そういった映像制作にまつわる話をしたいですね。

C:前人未到の分野を進んできたお2人の、過去、現在、そして今後の映像制作に対する考えを聞ける機会はとても貴重ですね。

片桐:ご来場をお待ちしています。そして、ぜひこの機会に『ゲヘナ』をスクリーンでご覧ください。

C:お話いただき、ありがとうございました。

『ゲヘナ∼死の生ける場所∼』東京上映の開催概要

上映期間:7月30日(月)∼8月5日(日)

会場:ユーロライブ(渋谷)

主催:片桐裕司・株式会社ファイブツールデザイン

公式サイト:gehennafilm.jp