近年、ゲーム開発のシーンを一変させたUnityだが、デジタルサイネージやタッチパネルなど、広告や展示の分野においてもインタラクティブでリッチなコンテンツを次々と生み出している。では、それをつくるにはどのようにすれば良いか。その開発手法を伝える連載「Unityでつくるインタラクティブコンテンツ」(第1回/第2回)がCGWORLD20周年を記念した企画として、CGWORLD.jpで先月スタートした。執筆を手がけるのは、長年インタラクティブコンテンツの制作に従事し、様々な有名作品とのコラボレーションにも携わってきた株式会社Codelight代表の高田稔則氏だ。これまで高田氏が手がけたインタラクティブコンテンツの事例や現在の業界の状況、連載に向けた意気込みを聞いた。

INTERVIEW_日詰明嘉 / Akiyoshi Hizume

EDIT_小村仁美 / Hitomi Komura(CGWORLD)、山田桃子 / Momoko Yamada

PHOTO_弘田 充 / Mitsuru Hirota

<1>CG業界におけるUnityの流行とその理由とは?

――高田さんはこのたび、CGWORLD.jpで「Unityでつくるインタラクティブコンテンツ」という連載をスタートされましたが、ご自身が代表を務められているCodelightではいつ頃からUnityを導入されましたか?

高田稔則氏(以下、高田):本格的に導入したのは5~6年前になります。UnityがCG業界で流行りだしたのがここ4年くらいですので、その少し前くらいからですね。それまではFlashやDirectXを使っていたのですが、速度や安定性の点で困っており、Unityを使ってみたところとても楽にできたのでこちらに乗り換えたというかたちです。

-

-

高田稔則/Toshinori Takata(Codelight)

Codelight株式会社 代表取締役・インタラクションエンジニア

フリーランス、株式会社TBSテレビなどで映画CG制作、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント(現 ソニー・インタラクティブエンタテインメント)でPS4のOSD開発などを経て2006年にCodelight株式会社を設立。インタラクティブコンテンツの制作を中核として、製造業向けのプロトタイプ開発なども行う

www.codelight.co.jp

――Unityのメリットはどんな点に感じられますか?

高田:一番の良さは速さ、ですね。以前はリアルタイムで動くCGキャラクターをつくるときに、DirectXのサンプルを改造してゴリゴリ書いていく手法を採っていたのですが、それがかたちになるまでは数ヶ月かかりました。でもUnityだと、極端に言えばその日のうちに大まかなかたちがつくれてしまうほどでした。

――それは桁ちがいのスピードですね。

高田:ええ。プロトタイプをつくるまでがすごく速いんです。そして、そこからつくり込んでいけるので、最終的なクオリティも高くできます。それに、最新の技術をUnity側でカバーしてくれるのも助かります。例えば、ボタンひとつでモデルに影を落とすことができますし、バージョンアップしていけばその影のクオリティも自動的に上がっていきます。アセットストアで機能を買えば、その組み合わせで納品レベルのものをつくることさえできます。

それに、最近はユーザーが日増しに増えてきているので、最新の情報も入手しやすくなっています。以前は別のエンジンを使っていたのですが、ネットにも情報が少なくサポートの人に相談して、それでも解決しなかったということもありました。Unityはユーザーが多くて情報も多いので勉強しやすいですし、新人が入ってきても指導がしやすいです。データのやりとりが容易になっているという点もメリットのひとつとして挙げられますね。

――新卒入社の方はUnityについてはどこで、どのように学んで来られるのでしょうか?

高田:現状は独学の方が多いと思います。先日、専門学校の先生に話を聞いたところ、一部の学校のゲーム学科にはUnityを教えているところもある、という程度の数だそうです。ただ、今ソーシャルゲームを開発している会社さんはどこもUnityでつくるようになりUnityの技術者が足りていないので、今後はUnityを教える学校も増えていくと思います。今回せっかくこうした連載の機会をいただけたので、少しでもUnityの情報をまとめていけたらと思っています。

<2>デジタル広告・展示業界において、様々なかたちで活用されるUnity

――高田さんは最初に業界に入られたときはプログラマーとして?

高田:最初はデジタル・メディア・ラボの前身であるアクセスという会社に入り、そこでプログラムをしながらCMのCGをつくっていました。その後、レンダラを開発する会社に移り、1999年にTBSテレビに入り映画のCG制作や部内システムの開発など行い、OXYBOTの設立にも参加させていただきました。またPS4のローンチのときにソニー・コンピュータエンタテインメントで、フォトビューアなどもつくっていました。基本フリーランスだったのでいろいろやってきました。そうして2006年にCodelightを設立して現在にいたるというながれですね。

――貴社で手がけられた具体的な作品をいくつか教えていただけますか?

高田:最近では、今夏にお台場のTHE GUNDAM BASE TOKYOにて期間限定で開催された『ガンプラバトルラボラトリー』があります。これはバンダイスピリッツさんの案件で、ガンダムのプラモデルをその場で実際に3Dスキャンし、すぐにゲームで遊べる、誰もが一度は憧れたプラモバトルを体験できるイベントです。

THE GUNDAM BASE TOKYO・ガンプラバトルラボラトリー(※現在は稼働していません)

また、博物館などに置かれる、タッチパネルを使った解説系のコンテンツも多いです。長野・信州小布施 北斎館の葛飾北斎の肉筆画や祭屋台の天井画を一覧できるコンテンツや、東京・品川 ニコンミュージアムのカメラのしくみを学べるものなどです。

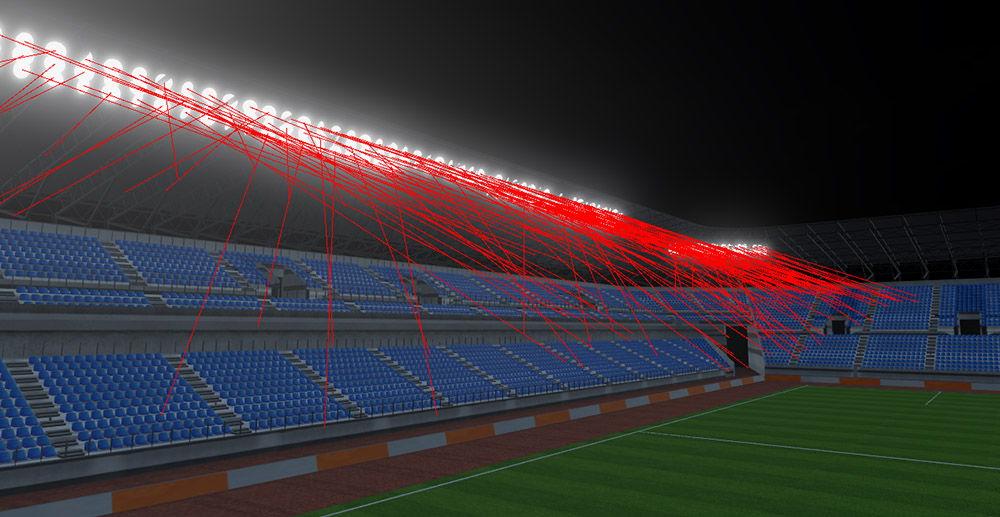

高田:もっとシステム寄りなものでいうと、照明機器メーカーの岩崎電気さんのお仕事で、仮想照明体験システム「iVR-Dive」の開発に協力しました。照明を実際に設置する前に、設計データからVR空間に起こしたCGモデル上でライトを配置して、輝きを確認するというものです。これは3ds Max Interactiveで開発しています。

岩崎電気・仮想照明体験システム「iVR-Dive」

さらに、弊社が設立して間もないころに手がけたシステムで、電動カートで床に映し出された映像のコースの上を走るという子ども向けのアトラクションもあります。測域センサが6個置いてあり、クルマの動きをトレースしつつ、別のクルマが近づいてきたらブレーキをかけ、コースを外れると減点するというシステムです。6~7年前に開発したものですが、現在も稼働しています。他にもモーションキャプチャで有名なスパイスさんとVTuberがらみのシステム開発なども行なっています。Codelightとしては現在デジタルサイネージやインタラクティブコンテンツのシステム開発、製造系からの相談をいくつか受けており、今後もこちら方面の案件を増やしたい考えです。

――こうしたデジタルサイネージや、 インタラクティブコンテンツを手がけられている会社さんは現在多いのでしょうか?

高田:大手だとチームラボさん、ライゾマティクスさん、WOWさんなどが積極的に展開されていますので、その影響で増えている実感はあります。プロトタイプさんや、メディアタージさんなど代理店が同じだったり展示会で知り合ったりした会社さんとは、ひとつの案件で協業することもあります。最近はみんなUnityを使うので、サイネージ制作をやっている会社とは話が繋がりやすくなっていますね。

<3>インタラクティブコンテンツの現場経験則に基づいた連載に

――展示や広告にインタラクティブ性が求められるようになったのはいつ頃から、と高田さんは実感していますか?

高田:10年くらい前にインタラクティブといえばFlashでした。中村勇吾さん(現・tha ltd. 代表)の作品を見て衝撃を受けたものです。その頃から広告はインタラクティブ性をより強く意識し出したのではないでしょうか。Flashでは外部デバイスの連携が面倒でしたが、Unityではとても簡単に複雑な演出を行うことができるようになりました。

一方で、Unityの流行によって、プランナーさんがUnityでつくることを前提とした発注をしてくることが多くなりました。その意味ではUnityの流行とインタラクティブな展示・広告の流行は連動していると思います。それにデバイスが小さくなったことや、メイカームーブメントも関係していると思います。こうした土壌が広がることで、一般の人が目にするきっかけが増え、そうした展示や広告をつくりたくなる方がまた出てくる。このながれはしばらく続いていくでしょう。ハードウェアに関しては、興味はあるけれどもどうやってつくっていったら良いかわからない方もまだ多くいると思います。この連載を通じて基本的なシステムのつくりかたがわかるようになれば良いですね。

――高田さんが実際の仕事で得た知見を教えてくれる連載になるわけですね。

高田:そうなれば良いなと思っています。プログラムのことを細かくやり出すとキリがないんですよね。でも、ものの考え方だったら汎用性がある。例えば、あるソフトとカメラを併せて使うことで顔認識ができるようになる。そのシステムにはどんな情報があるのか、どんな情報を取得できているのかといった考え方は様々な場面で応用が利きます。

また、システムを組んでも実際に設置してみるとまた勝手がちがうということがあります。それはカメラとの距離感やインターフェイスに問題があったりします。先ほどの照明やセンサの話にしても、実際には様々な物理的な制約の中で成り立たせているんです。そのあたりを含め、インタラクティブなコンテンツをつくる上で注意すべきことなどを伝えていけたらと思います。

――どのような読者を想定して執筆をされていますか?

高田:リアルタイム系をやりたいと思っていらっしゃる方や、チームラボさんの作品などを見て興味をもった方、つくりたいと思っているプランナーさんやプロダクションさん、学生さんを想定しています。特に学生さんはプログラムと聞くとゲーム開発を連想してそちらに行くことが多いので、まずは「Unityでつくるインタラクティブコンテンツ」というものがあるのだと、この連載を通じて認知してもらいたい。技術的に難しい話はなるべくしないように、わかりやすく伝えていきたいですね。