芸術系の最高学府として知られる東京藝術大学。その大学院映像研究科に2019年4月、ゲームコースが新設された。ゲームを芸術の一分野として捉え、研究や作品制作を通してその可能性や映像表現のフィールド拡張への貢献を目指すという。ゲーム教育で全米1位の実績をもつ南カリフォルニア大学や、スクウェア・エニックスとの産学連携で進む同コースの現状とビジョンについて聞いた。

INTERVIEW&PHOTO_小野憲史 / Kenji Ono

EDIT_小村仁美 / Hitomi Komura(CGWORLD)、山田桃子 / Momoko Yamada

アニメーションベースのゲーム教育を推進

CGWORLD(以下、CGW):初めて馬車道校舎にうかがいましたが、立派な建物で驚きました。

桐山孝司氏(以下、桐山):もともと安田銀行横浜支店(後に富士銀行横浜支店)があった建物で、「横浜市認定歴史的建造物」の指定を受けています。金庫室もあり、今は機材庫として使われていますね。

CGW:こちらに来られて何年くらいになるんですか?

桐山:2005年に入居したので、そんなに古い話じゃないですね。

CGW:歴史の重みを感じますね。それでは、お二方のバックグラウンドも含めて、簡単に自己紹介をお願いします。

-

-

桐山孝司/Takashi Kiriyama

東京藝術大学 大学院映像研究科

メディア映像専攻 映像研究科長 教授

東京大学大学院工学系研究科精密機械工学専攻博士課程修了、工学博士。東京大学人工物工学研究センター、スタンフォード大学設計研究センター、科学技術振興機構、東京大学大学院情報学環を経て現職。佐藤雅彦教授とのユニットであるユークリッドとして「計算の庭」(2007)、「指紋の池」、「属性のゲート」(2010)、「統治の丘」(2015)を発表している

桐山:はい。その前に、はじめに簡単にコースの説明をさせてください。東京藝術大学の大学院映像研究科には、メディア映像、アニメーション、映画の3専攻があります。このうちゲームコースはメディア映像とアニメーション専攻の入学者が選択するコースになっています。

メディア映像専攻はインタラクティブな作品や、モバイル端末向けの映像など、従来のスクリーンにこだわらない映像制作を専門分野としています。そうした特性もあり、自然とゲームに関心がある教員が集まるようになりました。また大学の方でも、もともとそうした範囲にも領域を広げたいという思いがありました。

これに対してアニメーション専攻では、アニメーションの出口が世の中で広がってきていて、そのひとつとしてのゲームに対して、やはり興味があると。それで一緒にやりましょうとなりました。そこで、それぞれの専攻から教員が集まって、ゲームコースが作られました。

自己紹介としてはメディア映像専攻の教員で、研究のバックグラウンドとしては精密機械工学です。大学院でも展示物を一緒につくったり、プログラミングを学生に教えたりしています。

CGW:エンジニアリング系なんですね。興味深いですね。

-

-

牧 奈歩美/Nahomi Maki

東京藝術大学 大学院映像研究科

アニメーション専攻 講師

2000年代からアニメーション作品を制作。2017年に博士(映像)取得。米国映像制作スタジオや教育研究を経て現職。平面や3DCGアニメーションを制作し、近年はフルドーム映像やVR制作研究にも活動を広げている。これまでの上映・展示に、第12回文化庁メディア芸術祭、アヌシ―国際アニメーション映画祭(2009)、第11回フルドーム映画祭(ドイツ)、SIGGRAPH Asia 2018 VR Showcaseなど

牧 奈歩美氏(以下、牧):私はアニメーション専攻の教員で、もともと映像や写真から出発し、次第に映画としてのアニメーションに興味が移っていきました。そこから技術的なことにも興味が加わり、コンピューターグラフィックスであったり、ドーム映像や立体視といった、技術的なものが加味された、視覚的に新しい広がりについて興味をもち始めました。大学院では手描きのアニメーションでVRの作品をつくって、360度の視野で表現するワークショップなどの授業をやっています。

CGW:牧さんはアート系なんですね。ゲームの構成要素をエンジニアリングとアートに分けると、それぞれで専門の方が担当されているわけで、面白いですね。

桐山:他にゲームコースには岡本美津子教授と、松本祐一特任助教を合わせ、全員で4人の指導教員がいます。岡本はプロデュース、松本はサウンドやアニメーション、展示が担当です。まだゲームコースは専攻になっていないので、全員兼任でやっています。

CGW:はじめに確認しておきたいのですが、こちらのゲームコースでは「ゲーム教育」を実践されているという理解で良いでしょうか? つまり「ゲーム開発者の育成を主目的に掲げ、そのための教育を実践するかたわら、教材や教授法などについても研究されている」という意味合いで良いでしょうか?

桐山:はい、その通りです。

CGW:ありがとうございます。その上で、いくつか基本的なところをお聞きしていきたいと思います。はじめに、釈迦に説法かと思われますが、まだまだ日本ではゲーム研究やゲーム教育に対する風当たりが強いところがあります。「専門学校と何がちがうんですか」という疑問が典型例です。また、既存の学問領域との整合性も問われます。一方で美大としては、メディアアートとのちがいについても議論があるでしょう。ゲームコース設立に際して、こうした問いはありませんでしたでしょうか?

桐山:まさに今でも議論を続けているところです。コース設立にあたり、いくつか背景がありました。スクウェア・エニックス(以下、スクエニ)さんとのお付き合いはそのひとつです。5年くらい前から、『ファイナルファンタジー』シリーズの美術部門の方が、大学の作品発表会などに見学に来られるようになったんです。CG-ARTS協会が接点となり、当時の第2ビジネスディビジョン、今はその一部がLuminous Productionsとなっていますが、そちらの方々に、良くお越しいただきました。

その際、スクエニさんとしてもアート系の人材を必要としていること。中でも最初からデジタルではなく、ものづくり全般や、しっかりと対象を観察されている人に来てほしいという考えがあったと伺いました。そこで学生の展示物について、特にジャンルを限定せずにいろいろな作品を見ていただきました、実際、アニメーションについてはCGではなく、手描きの作品が多いくらいですから。もしかしたら、先方としても珍しかったかもしれませんね。

CGW:なるほど。

桐山:そこから2年の準備期間を経てコース設立にいたりました。また、その過程でスクエニのクリエイターの方々に特別授業を行なっていただいたり、作品制作でメンターに入っていただいたりしました。2017年8月に開催した「東京藝術大学ゲーム学科(仮)展」、2018年11月に開催した「第0年次」展は、そうした成果のひとつです。こうした取り組みを通して、アニメーションからゲームへの拡張という軸が固まっていきました。そういう意味でいうと、我々のゲームコースはアニメーションがベースなんですよ。

東京藝術大学ゲーム学科(仮)展

CGW:具体的にはどういったことでしょうか?

桐山:そうですね......そもそも、単にアニメーションをインタラクティブにしたらゲームになるかというと、そんな単純な話ではありませんよね。むしろ学生が創作活動を行う過程で、アニメーションでは表現し得なかったことを再発掘し、インタラクティブメディアの特性を活かして、ゲームにするという方法論が産まれてきました。そして、これによって、これまでにない作品表現ができることがわかってきました。

一例を挙げると、2017年の(仮)展で展示された『鞍馬の火祭』(ディレクター:谷 耀介氏)があります。この作品では、まず京都の伝統行事である「鞍馬の火祭」を題材に、アニメーション作品が制作されました。夜空に炎が舞い上がる、文字通りの映像作品でしたね。

ただ、そこで作者が表現したかったテーマは、世界にスピリチュアルな存在があり、人間が妖怪のようなものと共生している世界観へのリスペクトでした。サンさんを始めスクエニの方にメンターに入っていただき、ディスカッションしながら掘り下げていくことで、そうした作者の隠れたテーマが浮かび上がってきたんです。

そこから妖怪をゲームの軸に据えるアイデアが生まれ、妖怪と出会いながら鞍馬の火祭の夜を過ごすVRゲームに結実しました。

CGW:何となくイメージが伝わってきました。ただ、各論に進む前に、もう少し前提条件について確認させてください。それはゲームの捉え方についてです。ご存じの通り、遊びやゲームについての定義は、アカデミズムでも揺れ動いています。いろいろな考え方があってしかるべきだと思いますが、この場合の「ゲーム」とは、何を意味するのでしょうか?

桐山:そうですね。これも「大学でゲーム教育を行うこと」と同じ悩みになります。そもそも、ゲームといってもコンピュータゲームが全てではありませんしね。

CGW:そのとおりですね。

桐山:これも例になってしまうのですが、同じく(仮)展では『Z』(ディレクター:瀬尾 宙氏)という作品が展示されました。テーマは「二次元の世界からの脱出」で、こちらも元はアニメーション作品でした。ある住人が部屋から出ようと模索する様子を描いたもので、ラストでは実際に出て行くことができました。

『Z』瀬尾 宙氏(ディレクター/東京藝術大学大学院映像研究科修了)、木村健太郎氏(メンター/スクウェア・エニックス)、藤田至一氏・室山順子氏(エンジニア)

ただ、この作品もそれをそっくりゲームにするのではなく、2Dが3Dになるというテーマを軸にメカニクスを考案するところから再出発しました。その結果、キャラクターが壁にプロジェクションされていて、正しく積木を積み上げると、キャラクターが階段を上がっていくパズルゲームになりました。また、こんな風に手で直接オブジェクトに触れたり、現実の物理法則が存在したりと、ゲームを発展的に捉えることは、もともと作家のやりたいことでもありました。

実際に体験してみても、けっこう面白かったですね。こんな風に2Dのアニメーション作品から始まったものが、ゲームを通してフィジカルなものになるということも、十分にあるなと思いました。

CGW:ここでは「手で触れない映像」と、「コントローラを介して、画面上のオブジェクトに対して擬似的に触れるコンピュータゲーム」というメディア特性のちがいに加えて、「コントローラで擬似的に触る」体験と「積木に実際に触る」体験という、2つの触覚体験が重層的に重なっていますね。まさにゲームの可能性を広げるとともに、その定義の難しさを良く示している作品だと思いました。

ただ、この作品から、ゲームとメディアアートとのちがいについても議論ができそうです。仮にメディアアートを接線としたとき、ゲームをどのように捉えることができるでしょうか?

桐山:メディアアートにはメディアアート自身に目的が内包されています。メディアの新しい側面を取り出して提示したり、メディアに接することで、以前とはちがった認識が生まれてきたりするなどです。そういった体験をさせることが、メディアアートの目的だと思います。

そのため、ある作品に対して予備知識なく体験された方が、体験する前よりも、ちょっとちがった気持ちになってもらえれば、その作品は成功なんですね。そのため、必ずしも個々の体験にゴールはありませんし、表現の指針みたいなものも定義しにくいんですよ。作品に接することで、まったく思ってもみなかったような世界や認識があるんだな、といったことを感じてもらえれば良いという。それが方針といえば、方針みたいなものなんですが。

こんな風にメディアアートは、作家との対話を通して新しい発見をしてもらうことが目的だと思います。

CGW:なるほど。その議論を発展させると、ゲームはどのように捉えられるのでしょうか?

桐山:ゲームもメディアアートと重なるところがありますが、もう少し熱中して体験してしまうところが、ちがいとして大きいかなと思います。

CGW:参加性の度合いがちがうということでしょうか?

桐山:そうですね。遊んでもらう......例えばメディアアートにはインタラクションという概念はあっても、PLAYという概念は明示的にはありません。PLAYには一度始まると、自分でどんどん先に進めていく、そうした自発性がありますよね。そこが少しちがうなという感じがしています。

牧:ゲームにはある種の制限があったり、明確なルールがあったり、その中でプレイヤーが面白さを見つけて、何かに向かっていくという......明確な制限があるところが、メディアアートと線引きができる点かなと思います。

また、先ほど作家との対話という話が出ましたが、メディアアートには鑑賞者が自分自身をもって作家と対話するところがあります。これに対してゲームは、ゲームの中の登場人物やキャラクターになって体験するものが多いように思います。こんな風に、半分は自分で半分は自分ではない誰かになって、その世界に関わるという点も、ちがいとして挙げられそうです。もっとも、全部が全部そうしたゲームばかりではありませんが。

CGW:なるほど。今おっしゃられたような話は、まさに過去20年近く、海外の人文系のゲーム研究で議論されてきた内容ですね。そうした学問的蓄積の上にゲームコースが存在していることが伝わってきました。

その上で、日本のゲーム研究者に対する批判的言説として、「遊びやPLAYは、学問の対象になり得るのか」という点があります。これに対して、どのようにお感じですか? 遊びを研究することは学問なのでしょうか?

桐山:これに答えるには、学問の定義が必要になりますね。学問の定義は「蓄積できること」です。遊びに対する経験値が、他者が引き継げるかたちで蓄積されていけば、立派な学問だと思いますね。

この分野では、産業界で行われていることが先行しています。産業界には新しいゲームをつくり続けるために、人から人へと蓄積されているものがあります。いわゆるノウハウや、暗黙知と言われているようなものです。これらに対して客観的な分析を行なったり、形式知に固定化していけば、しっかりとした蓄積ができて、より大きな広がりがもてるようになります。学問の役割はそこにあります。

このように学問だから「できないことができる」ようになるのではありません。むしろ、学問が努力しなければいけないことは、これまで明示的にされていなかった引き継ぎや蓄積を、明示的にしていくことだと思っています。

PLAYについて、すでにたくさんの言説や定義がなされているということは、まさにPLAYについて研究することが学問であるということでしょう。もっといえば、キャラクターの魅力的なつくり方みたいなものについて、様々な考え方が産業界であるとしたら、それらを何らかの形で固定化して、引き継げる形にしていくための努力が学問だと言えます。

必ずしも方程式にしたり、定義を定めたりといったことだけが学問なのではありません。そうした語りを収集するだけでも、十分に引き継げる資産になると思っていますし、固定化できると思います。そのため、そうした努力を続けることが学問の範疇に入っていると思います。

CGW:PLAYに対する暗黙知を形式知に固定化していく行為自体が、学問なんだということですね。

桐山:そうですね。美術とのアナロジーで説明すると、よりわかりやすいかもしれません。美術の「見る」という行為には、解剖学的な「見る」行為だけでなくて、見てどういうふうに理解するかという意味も含まれています。実際、どのように作品を「見る」かが、中心的な課題になっていますよね。また、同じ「見る」という行為についても、時代ごとに新しいメディアが出てくることで、対象の表現の幅が広がっていきます。

同じように、昔からある「PLAY」という概念についても、コンピュータを使ったPLAYはどうなんだとか。平面のディスプレイだけでなくて、VRのPLAYってどうなんだとか。そういった課題に答えていくことが学問だと思います。

CGW:なるほど。ありがとうございます。美術の話が良い接線になり、自分自身の理解も深まりました。ここからはその上であとひとつだけ。アートとデザインの関係について質問させてください。

これも釈迦に説法ですが、アートには「作品」という言葉が示すとおり、作者の自発的な創作活動という側面があります。「私はこう思っています。その思いを原動力に、こんな作品をつくりました。あたなはこの作品について、どう思いますか?」などです。先ほどおっしゃられた、メディアアートにおける作者と鑑賞者の対話というのは好例です。だからこそ、アートは記名主義を取っています。

これに対してゲームにはゲームデザインという言葉が示すとおり、「デザインされる」という側面があります。デザインには課題の解決をベースとした創作活動と言えます。「あなたのためを思ってつくりました。いかがでしょうか?」という考え方ですね。そのため、記名は「責任の所在を明らかにする」という意味合いが強くなります。また、デザイナーの名前が世に出ないことも少なくありません。

こんな風に考えると、アートとデザインの間には溝がある気がするのです。この溝について、ゲームコースではどのように考えられているのでしょうか?

桐山:その二面性は確かにあって、それを融合するための方法論を模索しているところです。本コースの個人制作では、スクエニのクリエイターさんにメンターに入っていただいています。スクエニ側に重視いただいているのは、「ゲームとして成立するか否か」と「完成に向かって何をしていけばよいか」です。必要に応じてユーザーテストなどのご協力もいただいています。こんな風にデザイン的な観点からメンタリングいただいているんですよ。これらは、ともすればアーティストに欠けている視点です。

しかし、それが作品制作の障害になっているかというと、ちょっとちがっていて。実際にゲームを制作する上では助けになっていますね。しかも、そうしたメンタリングで作家性がなくなるかというと、それもちがうと思っていて。それは我々のコースがアニメーション制作から出発しているからです。実際に作品にもアニメーションの色が大きく出ている場合が多いですし。元になるアニメーションが存在せず、直接ゲームが作られる場合でも、個人の経験から来る「想い」のようなものが反映されているため、個人色がとても濃いですね。

CGW:いま仰られた「個人色」というのが、デザインではなくアート的な文脈で作られている部分だと感じました。本コースでも重視されている点でしょうか?

桐山:そうですね。個人制作が基本形なので、メンターの方に入っていただいたり、必要に応じて企業の方や、卒業生にエンジニアをつけていただく場合でも、学生がディレクターである点ははっきりさせています。

次ページ:

ゆるく、ひろく、ゲーム業界とつながれる人材を育む

ゆるく、ひろく、ゲーム業界とつながれる人材を育む

CGW:ここからはゲームコースの詳細について、より深くお聞きしていきたいと思います。概要については公式サイトに記されていますが、育成したい学生像であったり、そのための具体的なカリキュラムであったりについて、教えていただけますか?

桐山:そうですね。では、入試説明会で配布している資料に基づいて説明していきましょう。こちらがゲームコースが育成したい学生像になります。

引用元:入試説明会資料より

桐山:続いてゲームコースに参加を希望する学生は、アニメーション専攻またはメディア映像専攻の入学試験を受けていただきます。試験に合格すると、それぞれの専攻で授業や演習を受けながら、ゲームコースの授業を受けていただきます。具体的には一年次の7月に本人の希望に基づいて、ゲームコースの参加者が決定されます。

CGW:7月からなんですね。

桐山:そうですね。修士1年次の4月から6月までは、各専攻ごとの特別演習が行われます。7月に所属が決定し、そこからゲームコースの講義と実習が始まります。主な科目として1年次に「ゲーム制作論」、「ゲーム研究ゼミ1」があり、2年次に「ゲーム研究ゼミ2」があります。もっとも、まだ1年目が終わったところで進展中であり、2020年度には「ゲーム制作論」を4科目に増やす予定です。

- ゲーム制作論

- 「ゲーム」の定義を幅広く捉え直し、表現者・研究者としてゲームに多様性と可能性をもたらすことを目指す。VRやARなどの先端的インタラクティブ技術などを含め、メディアの横断的な自由さを大切にし、新たな表現を展開することを目的とする。また、グローバル展開や産業との連携を重視し、南カリフォルニア大学(USC)とのコラボレーションによる演習や外部企業による講義なども行う

- ゲーム研究ゼミI

- 個々に独自の発想や物語をメディア横断的に展開し、ゲームという形式による表現を追求する。アニメーション制作、CG制作、ゲームシステム構築、XR技術、プログラミングなど、各自の制作に関連する一連のプロセスを経て、独自の表現への追求とそれを実現するための技術を習得する。USCの学生とのコラボレーション制作も行い、国際的な共同制作を通して幅広い視野をもったゲームの再考を図る

- ゲーム研究ゼミII

- これまでに習得してきた知見や技術を土台として独自のゲーム創作を行い、個々のゲーム表現を確立し終了制作として完成させる。それと同時に制作における考えを言語化し、修士論文を執筆する。毎週の終了制作の進捗状況報告や制作実験の共有と、それに対するディスカッションと方向性の再認識をゼミナール形式で行う。制作した作品はUSCにおけるGAME EXPOでも展示する。また、修了制作を本学ゲーム展で展示する

CGW:専門コースということで、かなり授業内容が絞られていますね。

牧:そうですね。1年次は座学と個人制作に加えて、11月から3月にかけて、USCの学生との共同制作も行います。11月にUSCを学生が訪問し、そこで向こうの学生とワークショップを行って、企画を固めていきます。その後はインターネットを介して共同制作となりますね。11月に学生がUSCを訪問し、企画会議を行ったうえで、今まさにインターネットを介して共同制作を進めているところです。ここで制作された作品は、2020年3月20日に開催される「ゲームコース展01」で展示される予定です。

これに対して2年次は修了制作をひとつつくり上げます。また、2年間を通して小規模のワークショップがいくつか行われます。もっとも、2年次の授業はこれからなんですが。

CGW:学生は何名で、どのようなバックグラウンドをもっていますか?

牧:ゲームコースの学生数は4人で、そのうち3人がアニメーション専攻、1人がメディア映像専攻に所属しています。藝大の先端芸術学科から1人で、他の3人は他大学からの進学です。中国からの留学生もいますね。

CGW:各専攻での授業と、ゲームコースの授業の関連性などはありますか?

牧:1年次は、各専攻での必修科目を履修した上で、ゲームコースの授業を受けることになります。例えばアニメーション専攻であれば、ストップモーションや手描きのアニメーション制作、アニメーションの作品研究を行なったり、といった感じです。これはメディア映像専攻でも同様で、最初の10週間で様々な課題に取り組む「特別演習」を受けます。このように学生の専攻によって、土台となる学びが変わってきます。そのため、個々の作品もそれぞれの学生が考える「ゲーム」観が反映されています。

CGW:コースが始まって1年経って、簡単なふり返りをお願いします。

牧:ゲームコースでは開設前から「(仮)展」、「第0次展」に合わせてゲームの試作を進めてきました。1年次の授業もこれを踏まえて行いましたので、「まったく想定外の事態が起きた」わけではありません。一方でUSCとのコラボは2019年度に初めて行なったことです。そのため前述の「ゲームコース展01」では、これまでとちがった作品をお見せできるかもしれません。

一方でゲームコースができたことで、学生自身の意識がより高まっているところはあります。実際に、単純に自分の表現だけを突き詰めるというよりも、よりデザインの側面にも気が配られたり、技術的な制約を考えなければならなかったりといった部分が、これまでよりも大きくなってきました。また、これまではAnimation to Gameという取り組みのもとゲームの試作を行ってきており、元になるアニメーションを出発点としてゲーム作品へと展開していました。それに対し、本コースが設立してからは、学生それぞれの意識が最初からゲームに向いていることは、これまでとは大きく異なる点といえます。

CGW:USCはゲーム教育では全米トップ校として知られていますが、両校のコラボレーションはどのように始まったのですか?

桐山:これもやはり5年くらい前に、USCで日本映画を研究されている、リピット水田 堯教授がキーマンとなり、USCとのコラボレーションが進んでいきました。ちょうど藝大の方も国際化を進めるというミッションがあり、本学の卓越教員として、毎年夏に「映画学」の講義をしていただいています。その過程で、USCにあって藝大にないものがゲームということもあり、すごく参考にさせていただいてきました。

USCでもゲームコースができて10年くらいになります。こちらのコースも映像がベースになっていて、物語や映像的な完成度を重視しているところがあり、我々の思いとも合致していました。アニメーションをベースにゲームをつくるという我々の考え方についても、USC側で興味をもっていただいています。お互いに何ができるかについて、意見を出し合っています。

CGW:自分が運営に携わっているIGDA日本では、毎年CEDECと東京ゲームショウでスカラーシップを受け入れています。2019年度はUSCのゲームコースから2名の学生が参加しました。そこで東京ゲームショウのインディコーナーで、作成中のゲームの試遊展示をしてもらったんです。実際に遊んでみると完成度が高く、引き込まれました。その背景にあるのが、USCにおけるゲーム教育の成果です。一方で、先ほどご紹介いただいた4名の先生方の中に、ゲームデザインのご専門の方がいらっしゃらないのが気になりました。この点ではどのような授業を行われているのでしょうか?

桐山:ゲームデザイン面については、産業界に頼っているところがあります。そもそも、我々のような専任教員がカバーできる分野は、ほんの少しだという自覚があります。ゲームデザインもそうだし、ある種の美術的なところもそうだし、プロダクションに関するスキルやノウハウもそうです。USCは我々より、もう少し人数が多いので、制作のノウハウを専門にされている教員がいらっしゃいますね。その方から具体的なツールや運用方法についてもご教授いただいています。レベルデザインについても、専任の先生は存在せず、制作中の作品を見ながらメンターの方に指導していただいています。

CGW:ちなみにUSCでは自分たちでゲームをパブリッシュしています。今後、藝大ブランドのゲーム展開はあり得ますか?

桐山:実はアニメーションでは、大学が学生と権利を共有して、GEIDAI ANIMATIONとしてレーベル化しているんです。YouTubeに藝大チャンネルを設立して、そこに無料で公開しています。

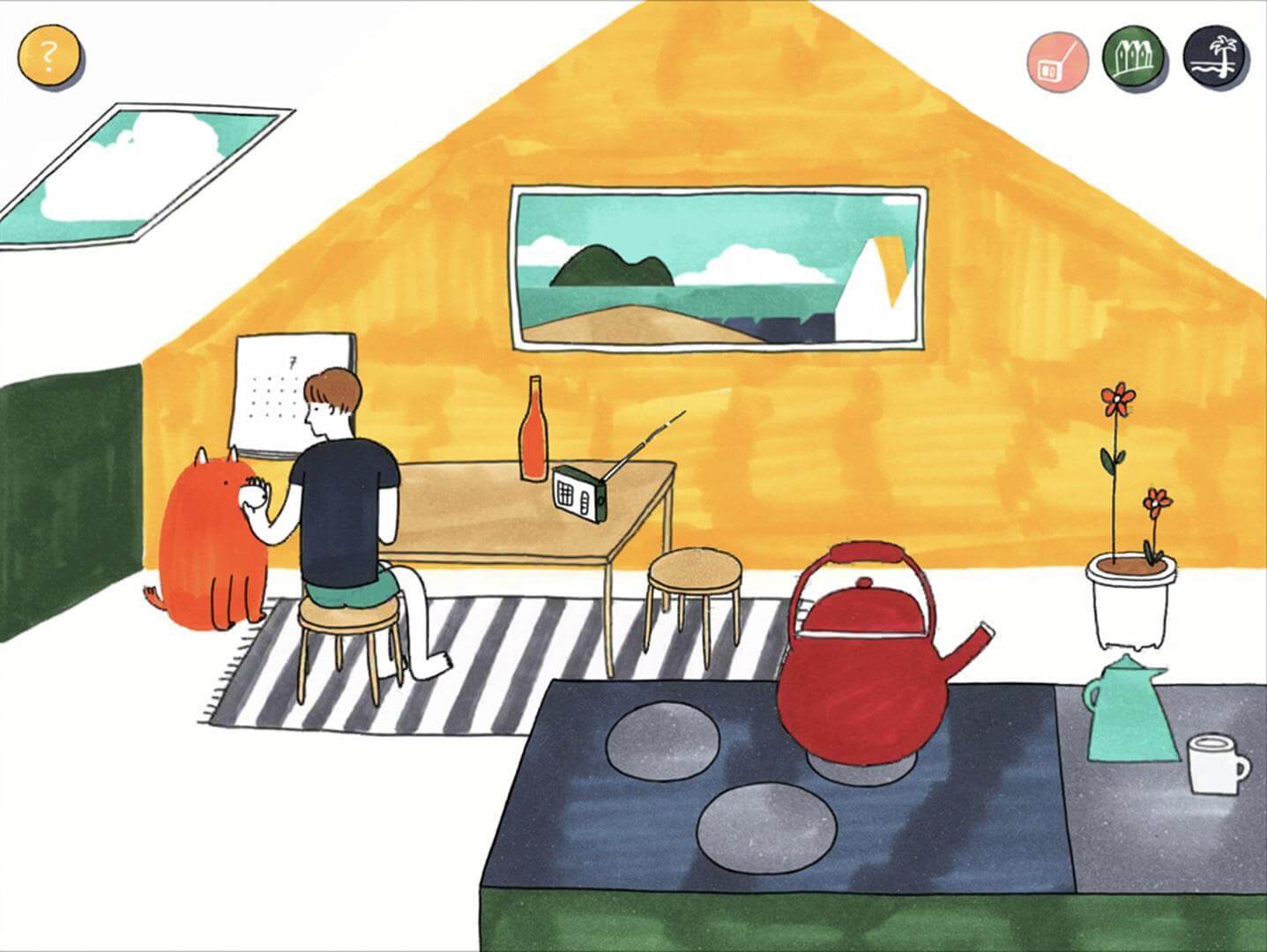

牧:ゲームについても、App Storeで無料配信されているものがありますね。「第0年次」展で出展された『here AND there』(小光氏/ディレクター)がそうです。展示に合わせてダウンロード公開することを目的としていました。

『here AND there』小光氏(ディレクター/東京藝術大学大学院映像研究科修了)、長岡愛子氏(メンター/Luminous Productions)、木村優作氏(テクニカルディレクター・エンジニア/CANOPUS)

App Storeで配信中。PC版がSteamでも配信予定

CGW:気がつかないところで、どんどんゲームコースの作品が社会に広がっているんですね。それでは、本コースが輩出したいと考えられている学生像は、どのようになりますか?

桐山:ゲーム制作を仕事にする人が出てきてほしい、とは思います。もっとも、我々の卒業生が活躍しているフィールドには、ゲーム的な要素もある仕事を受けるし他の仕事も受けるという形態で仕事をされている方や、グループがいくつもあります。分野でいうなら広告が多いかもしれません。案件に応じて広告もつくるし、映像もつくるし、ゲームもつくるという。そんなふうにハイブリッドなスタイルで活躍される方が増えてくると良いかなと思います。

CGW:ゲームコースで学んだことを活かしてということですね。そこも面白いところです。というのも、ゲーム制作者の中には、ゲームの可能性を信じて、ゲームがどんどん拡張していく未来。ゲームの役割がどんどん広がっていって、ゲームのテクノロジーがいろんなところに応用されていく未来を考えている人がいます。実際にシリアスゲームやゲーミフィケーション、そこから転じてビデオゲーム・イン・アートのような動きも出てきています。

その一方で、美術系の大学が改めてゲーム業界でも活躍できる学生を輩出することに、関心をもたれている点が面白いなと思いました。この相互関連性について、もう少し補足をいただけますか?

桐山:実際、本学を卒業後、ゲーム業界にそのまま進まれている方は少数派です。ただ、インタラクティブな体験をつくる能力を活かしてゲーム会社と仕事をしている人はすごく多くて。こんな風に個人や少人数でユニークな仕事を受注するスタイルは、これからも続いていくと思います。我々の「ゲーム業界で仕事をしてほしい」という考えは、ゲームコース設立のひとつのねらいではあります。ただし、それに限らず、ゆるくゲームと係わったり、ゲームと共通の技術を使って、広告や展示といった分野で自分の仕事をしていくクリエイターが増えていくだろうなと思っています。

CGW:実際に、優秀なクリエイターほど大手広告代理店を独立して、ご自身のデザイン会社をつくって、いろいろなクライアントを協業をして仕事を進めるというやり方が一般的になっています。また、その中でインタラクティブな表現が占める割合も、確実に増えています。

桐山:VRやARといった技術もそのひとつですよね。我々の授業でも扱いたいし、卒業生にとっても可能性が広がる分野だと思います。

CGW:一般的に高等教育機関であれば、学生のキャリアデザインを考える上で「就職」が避けては通れないところだと思います。ゲームコースにおいても、一般的なゲーム業界に関する就職はやぶさかではないが、それに限定しているわけではない、ということですね。

桐山:そうですね。藝大を卒業してゲーム会社に就職している人もいて、企業訪問をすると油画や日本画出身の方にお会いすることもあります。そういった方々がひとつのロールモデルになると思います。もっとも、それはすでにゲームコースができる前からある話です。もう少し、新しいメディアを自分たちで開拓して、少人数で興味ある分野に機動力を活かして切り込んでいくという方を、より開拓していきたいですね。

CGW:先ほどの『here AND there』ではありませんが、まさにインディゲームということですね。

桐山:そうですね。おそらく、ここで作られたゲームも、何かイベントなどに出展するとしたら、インディゲームのカンファレンスなどになるかと思います。

産学連携の中でゲームコースに求められること

CGW:これまでお話をお伺いしてきて、アートとデザインの関係性について、旧スクウェアにまつわるエピソードを思い出しました。2000年の映画『ファイナルファンタジー』制作時のことです。

ゲーム『ファイナルファンタジー』シリーズの生みの親で、監督を務めた坂口博信氏は当時、「スクウェアは映画的なゲーム制作で高い評価を受けているが、実際の映画表現とは乖離がある。一方でゲーム機のスペックはどんどん進化している。今後もスクウェアの根幹がゲーム制作にあることは変わりないが、一度フルCG映画を制作して、そのノウハウを吸収しなければ、ゲームをこれ以上進化させられない」といった旨の発言をされていました。これまでゲームコースの話を伺っていて、そのミッションとも相通じるところがあるような気がしました。

桐山:そうですね。今年スクエニさんからも、特別講義を8回実施いただきました。その中の1人で、ヴィジュアルワークス部を統括されている生守一行さんが、まさにそういったことを仰られていました。我々としても、高みを目指してこそ、その先が見えるところがあります。例えばVRコンテンツでいえば、まだコストの面で一般コンシューマー向けではないかもしれないけれど、そうしたデバイスが家庭に普及したら、どうなるか。そういった発想で創作を促しているところはありますね。

一方でゲーム開発の現場でも、映像作品のノウハウについて関心が高まっていると、お聞きしました。クリエイターの方々から「実写映像におけるライティングのノウハウについて知りたい」などと聞かれたことがあります。

CGW:実際、コンピュータグラフィックスが物理ベースレンダリングを経て、リアルタイムレイトレーシング時代を迎えようとする中、実写の映像制作に関する知見のニーズが高まっています。そのため、お互いが補完関係にあるということですね。

この話を進めると、ゲームの文脈という話に広がっていきます。アートでは文脈に基づいた創作が重視されます。西洋美術でロマン派から印象派が産まれたり、古典芸術から現代芸術が産まれたりしたように、それまでの文脈を踏まえた上で、それを破壊したり、拡張したりといった創作活動が求められるということですね。それはゲーム業界でも同じですが、市場で売上を立てるという命題を突きつけられると、なかなか難しいところがあります。そうした原動力になることが、大学に求められていることなのかもしれません。

ただ、そこで重要なのが「ゲームにおける文脈の理解」です。この点については、ゲーム業界自身が道半ばというところだと思います。アーカイブに関する取り組みも、議論が始まったばかりです。ゲームコースでは、この点についてどのようにお考えでしょうか?

桐山:文脈の理解については経験値が産業界にあると思っています。我々がメンターを通して、こういうゲームもあるよ、こういうジャンルがあるよ、といったことをその場で教えてもらっているところが大いにありますね。そうした体系化はやりたいことでもありますが、永久に続いていく作業だとも思います。何しろ、新しいゲームが次から次へと登場していきますからね。

先ほどアーカイブの話もありましたが、この点では過去にこうした作品があった、こうしたながれがあったという、参照点をたくさんもっていることが重要です。そのため、常時産業界の方と議論を進めながら、そのための引き出しを増やしていくしかないと思います。

これは美術における講評会と似ているところがあります。ある講評会があり、そこに作品を出展すると、その作品の意味について、参加者間で様々な議論が広がっていき、全体の中での位置づけが与えられる......。そうした場を提供するのが講評会の意義です。

ゲーム教育についても同じで、メンターや外部の産業界の方などを通して引き出しが増えていく......そういったことを続けていきたいと思っています。その一方で産業界の側でも、アートの文脈が気になる......そういった話を伺うこともあります。

CGW:大手企業の中には、業界の生き字引のような方が、まだまだ現役のアートディレクターとして活躍されています。そうした方々は、いきなりドット絵から入っているので、デッサンの経験やスキルに乏しかったりするんですね。一方でそうした会社が、美大から新人を採用していたりするわけです。だからこそ、アートの文脈に興味があるのかもしれません。

桐山:なるほど、その対称性は面白いですね。

CGW:そんな風に引き出しを増やしていく上で、外部のイベントやカンファレンスへの出展について、考えられていますか? 先ほどもインディイベントへの出展について、少し話がありましたね。東京ゲームショウのインディコーナーへの出展や、センスオブワンダーナイトへの応募などが考えられます。

桐山:重要だと思っています。昨年は間に合いませんでしたが、アメリカのインディゲーム向けイベントなどには、USCを通して、これから積極的に出展していこうと思っています。国内のカンファレンスについても、これまでにCEDEC 2018に公募し、「Animation to Games 〜東京藝術大学仮想ゲーム学科展での取り組み〜」というセッションで発表させていただきました。

牧:他にSIGGRAPH2018でも同様の発表「Animation to Games, Virtual Department of Games in TokyoUniversity of the Arts」をしています。

CGW:なるほど、すでにそういった取り組みを進められいるのですね。個人的にはGlobalGameJamが藝大で開催できると良いかなと思いました。自分も秋葉原で会場運営をしていますが、藝大でも地域の企業や教育機関を巻き込んで実施されれば、地域の活性化に繋がりますし、藝大がより身近な感じになります。

桐山:それは良い話ですね。検討したいと思います。そんな風に、我々にはまだまだ、できることがたくさんあります。それはUSCを見てもよくわかります。我々とUSCのちがいとして、大学院における研究部門の層の厚みがあります。USCのMedia Arts + Practiceはそのひとつで、美術からゲームまで分野横断的な研究活動をされています。私も見学させていただきましたが、たいへん刺激になりました。そうした地層があるからこそ、ユニークなゲームが学生から出てくるのだと思います。我々も今後、ぜひ博士課程を充実させて、ゲーム研究をする人を育てていきたいですね。

CGW:すばらしいですね。それは今日伺った中で一番良い話です。

桐山:実際にゲームを通して社会を見ている人が増えています。美術的な分野でも、シミュレーションなどを前提に世の中を見ている人が増えていて、映像研究科でこれからの美術を研究したいという人が集まり始めています。ゲームの批評や分析といった、ゲームを巡る言説についても、広く発信していく予定です。

CGW:美学や倫理といった人文系の学問ではなく、実際の作品制作を通して、もっといえばゲームデザインで博士号を取った人はまだ日本には存在しません(2020年2月10日現在)。藝大でそうした研究が盛んになって、ゲームデザインで博士号を取る研究者が増えていくと、非常に良いですね。

桐山:作品をつくって初めて見えてくることもありますからね。そうした知見を積み重ねて、少しでもそうした理想に近づければと思います。

CGW:今後本コースが博士課程の拡充を踏まえて成長していくとなると、より様々なコラボレーションが求められていくかと思います。今はスクエニと良い関係が築けているようですが、今後はどうなっていきますか?

桐山:はい、すでに他社からも、いろいろなお申し出をいただいています。実際に試験的な取り組みも進めています。

CGW:なるほど、これからの展開が楽しみです。ありがとうございました。

-

-

東京藝術大学大学院映像研究科ゲームコース展01

日時:2020年3月20日(金・祝)11:00~18:00 入場無料

会場:東京藝術大学上野キャンパス美術学部総合工房棟B練2F 多目的ラウンジ

(東京都台東区上野公園12-8)

ゲームコース第1期生の学生が南カリフォルニア大学インタラクティブメディア&ゲームズ学生と制作した共同プロジェクトや、産業界と共同制作で作られたゲームなどが展示される。

games.geidai.ac.jp