作画アニメ特有のギャグ表現をフォトリアルな3DCGを駆使することで忠実に実写化させた意欲作に迫る。

※本記事は月刊「CGWORLD + digital video」vol. 222(2017年2月号)からの転載となります

TEXT_福井隆弘

EDIT_沼倉有人 / Arihito Numakura(CGWORLD)、山田桃子 / Momoko Yamada

©LEVEL-5/映画『妖怪ウォッチ』プロジェクト 2016

全国東宝系にて公開中

『映画 妖怪ウォッチ 空飛ぶクジラとダブル世界の大冒険だニャン!』

製作総指揮・原案:日野晃博/原作:レベルファイブ/監督:ウシロシンジ/実写パート監督:横井健司/脚本:日野晃博、加藤陽一/制作プロダクション:オー・エル・エム/制作協力:楽映舎/製作:映画「妖怪ウォッチ」プロジェクト 2016/配給:東宝

www.eiga-yokai.jp

アニメキャラとしての魅力と実在感を両立させる

レベルファイブが得意とするクロスメディアプロジェクトとして社会現象を巻き起こした『妖怪ウォッチ』。その3作目の長編映画となる本作では、メインキャラクターたちが現実世界に登場するというシリーズ初の実写化に挑んだ。きっかけは、2015年に行われた実写合成テストであった。本作のVFXワークをリードしたオー・エル・エ ム・デジタル(以下、OLMデジタル)により、ジバニャンとコマさんのCGアニメーションを実写合成した約3分の映像が試作されたのだが、その仕上がりに手応えを感じた日野晃博氏(レベルファイブ代表取締役社長/CEO、本作の製作総指揮/原案/脚本を担当)の鶴の一声によりプロジェクトがスタートしたそうだ。OLMデジタル内で全面的に携わったアーティストは約20名、小俣隆文VFXディレクターをはじめ主に実写VFXを手がけたメンバーである。

〈前列〉左から、品川美紀、田原秀祐、細川貴史、川出 海、小俣隆文、徳重 実/〈中列〉左から、松岡翔吾、奥泉暢之、中里好太郎、水谷和磨、永井 有、水嶋亜里香、近藤未来/〈後列〉左から、中野悟郎、諸橋伸司、太田聖史、濱口幸祐、木邨恒也、伊藤裕佑、高橋 護。

以上、オー・エル・エム・デジタル(敬称略)

「撮影班もVFX制作に理解のある方々が中心だったので、足元が映らないアングルを考えてもらったり、カメラワークも大半をFIXで撮ってくれたりと、VFXに配慮してくださったので助かりました」(小俣氏)。

本作VFXにおける最大のチャレンジは、アニメキャラである妖怪たちの魅力を保ちながら、いかにして実写の中で成り立たせるかであった。「"ちゃんとその場にいる"というのを、きちんと環境からつくり込めました。3Dで2Dのかわいさを出すのが難しい中みんなよくがんばってくれたと思います」(小俣氏)。まずは2Dアニメの妖怪たちを3DCGモデル化。そしてジバニャンとウィスパーについては美術部の方で3DCGモデルデータをベースにしたモックアップを実写撮影時のガイドとして作成(その他の妖怪たちについては汎用のガイドとしてよりシンプルな形状の造形物で対応)。そして撮影後は、実写プレート上のモックアップと3Dモデルを合わせるかたちで各シーンごとに実写素材に対して最大限正確(忠実)な3Dレイアウトを作成した上でアニメーション以降のショットワークを行なったという。「今までアニメを観てきた子供たちにスムーズに受け容れてもらえるように、アニメから実写の世界に入り込むという構成ですが、最終的に90分の総尺のうち約60分が実写パートになりました」とは、徳重 実VFXプロデューサー。それだけVFXの出来が良かったという現れだろう。

01 プリプロダクション&アセット制作

アニメの設定には記されていない"行間"を補足・拡張させる

2016年4月にクランクイン。それと並行して、まずは妖怪たちのアセット制作が進められた。クランクアップ後は、5月下旬から9月までアニメーション作業が行われ、10、11月の約2ヶ月間がエフェクト、レンダリング、コンポジット作業に費やされた。上述のとおり、約60分/590ショットものフォトリアルなCGアニメーションという物量を、限られた期間で仕上げるにあたり、一部のアセット制作やアニメーション制作には外部パートナーの協力を得たという。その中心となったのが5社、さらにその下で数社がヘルプにはいるという大プロジェクトになった。「OLMデジタル側では、全体のクオリティ管理とアセット制作に加え、レンダリング、エフェクト、コンポジット作業に注力しました。また、外部パートナーさんにはお願いする作業に応じてインハウスツールを提供したりもしました」(小俣氏)。

本作にはジバニャンやウィスパーをはじめ10数体の妖怪が登場する。その中には、コマ母ちゃんのように数カットにしか登場しない妖怪もいるが、いずれも実在感のあるCGアニメーションに仕上げられている。そんな妖怪たちのアセット制作では、最初に着手したのが質感の検証であった。「ジバニャンのモデルを使って、生き物としての毛並みを伝える手段を考えることからはじめました。求められるクオリティと物量との兼ね合いからFurやHairシミュレーションの利用は極力避けたい。そこで起毛感を出すために、マテリアル設定でベルベット的な質感を表現するための手法を模索したり、また別のルックを検証したりしていました」(小俣氏)。形状については、アニメの設定を基にモデリングが進められたが、ディテールが不明瞭なことが多々あったので、それらについてはOLMデジタル側から提案するかたちで詰めていったという。「体に少し色ムラを加えたり、目にガラスの反射の質感を施す、尻尾や角の発光に対する照り返しはどうするかなど、2Dアニメとの印象が異なり過ぎないように配慮しながら、実写の世界に存在するCGキャラクターとしてのルックを模索していきました」とは、アセット制作をリードした近藤未来氏。OLMデジタルが内製したキャラクターは、ウィスパー、オロチ、キュウビ、USAピョン、じんめん犬の5体。残りの約10体は外部パートナーの協力を求めたとのこと。ボディリグはオリジナルのシステムを使い、フェイシャルはブレンドシェイプをベースに、2Dアニメ的な表情にも対応するための微調整用のボーンを必要に応じて加えたそうだ。「アニメの設定を基に作成していきましたが、目が顔の輪郭に当たるのはNGだったり、キャラによっては目の形自体が変わってしまうため、そうした対応にも苦労しましたね。オブジェクトを置き換えてしまうと、ブラー処理を施した際に不自然な見え方になってしまうので、同じオブジェクトのまま変形させたりしています」(近藤氏)。

2015年夏に制作されたパイロット映像。いくつかのロケーションにてジバニャンとコマさんに演技をさせ、現実世界との馴染みに関する検証が行われた

コマさんの完成モデル(角部分の発光エフェクト処理前)

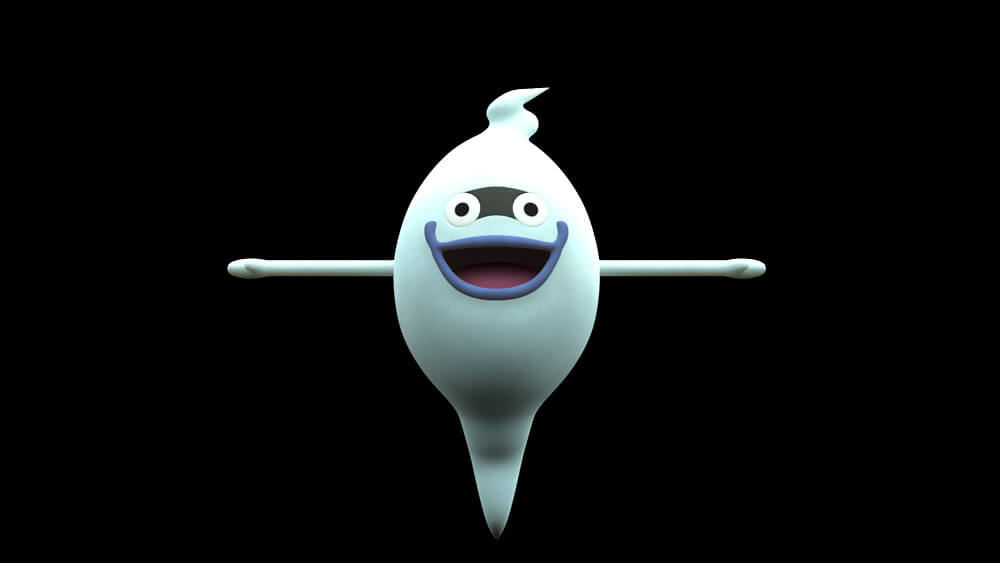

ウィスパーの完成モデル

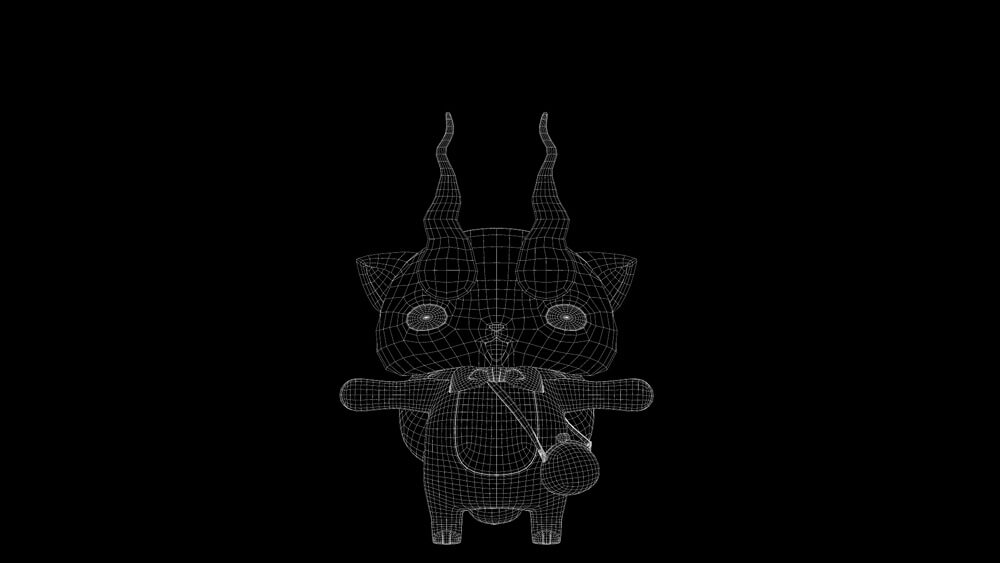

コマさんのボディリグ

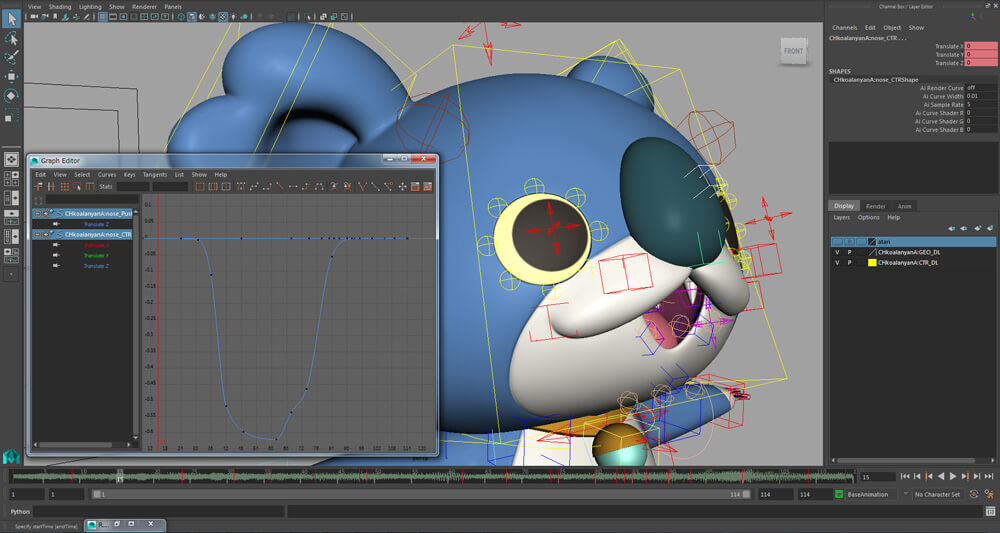

コマさんのフェイシャルリグ

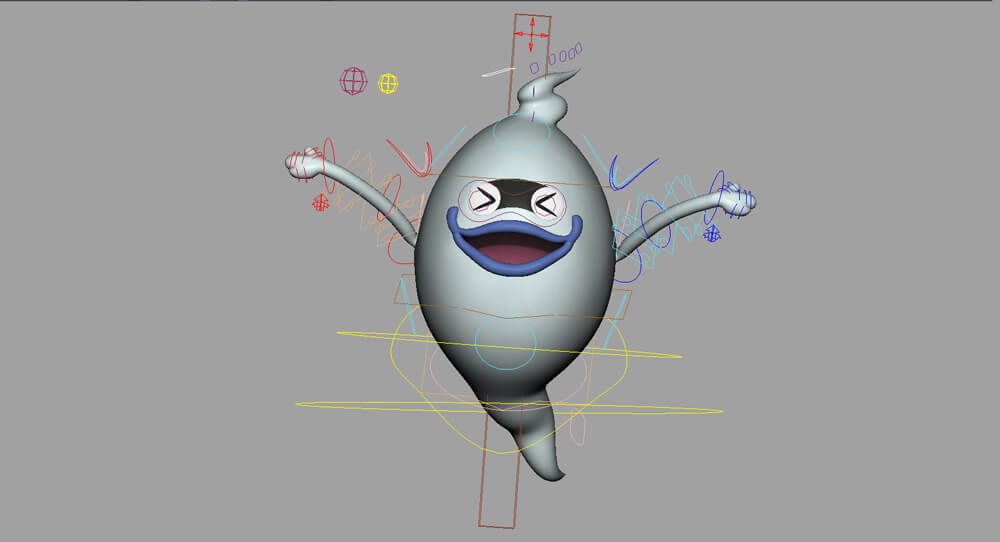

ウィスパーのボディリグ。尻尾は常に動いているため、簡単に動かせるリグが仕込まれた。「ウィスパーは腕が曲線状になったり、身体が伸びたりするので、その表現を行うためのリグが入っているのが特徴ですね」(近藤氏)

ウィスパーのフェイシャルリグ

-

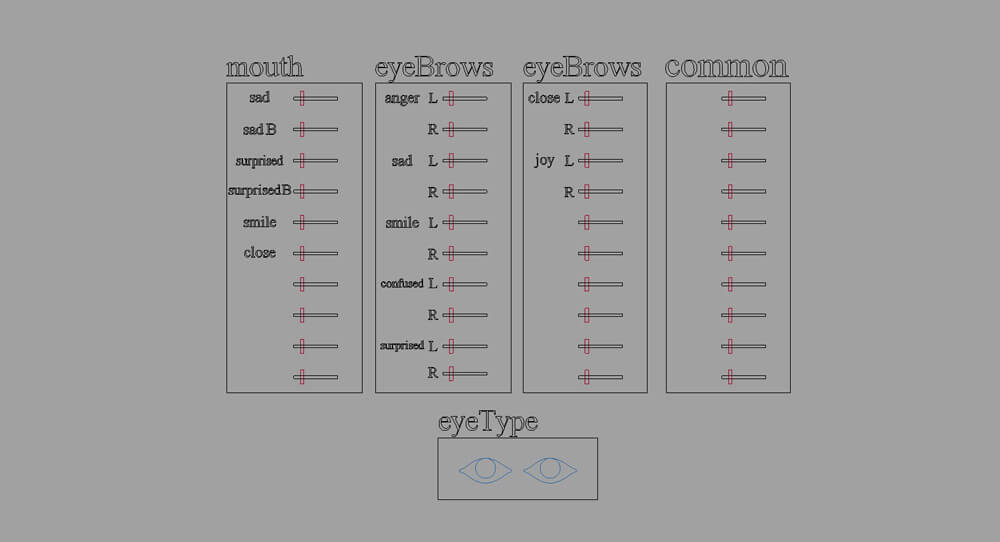

ブレンドシェイプベースであり、基本的なものは左上の赤い球状のコントローラに登録されている

-

歯が必要な場合や目や口の微調整を行うために加えられたコントローラ。「目や口の周りは少し入れすぎたかもしれませんね(苦笑)。実は、片目ずつ位置を変えられるリグなど、表示されていないリグも仕込みました」(近藤氏)

ジバニャンのルックデヴ。起毛(ベルベット感)のあるもの(画像左)と、シリコンフィギュアのような質感(画像右)の2案にまでしぼられた結果、(画像左)が採用された

[[SplitPage]]02 キャラクターアニメーション

急がば回れの発想で3Dベースによる作業を徹底

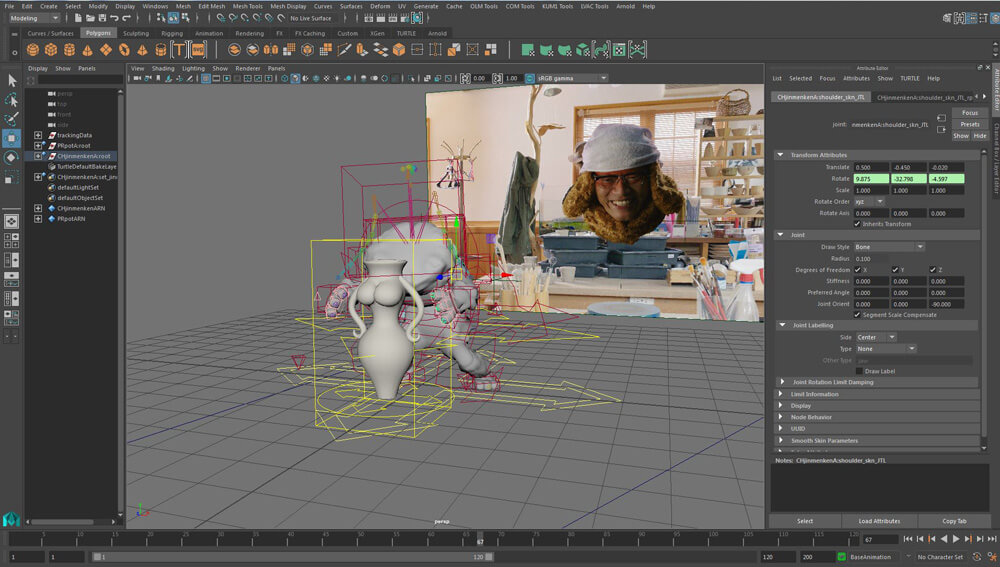

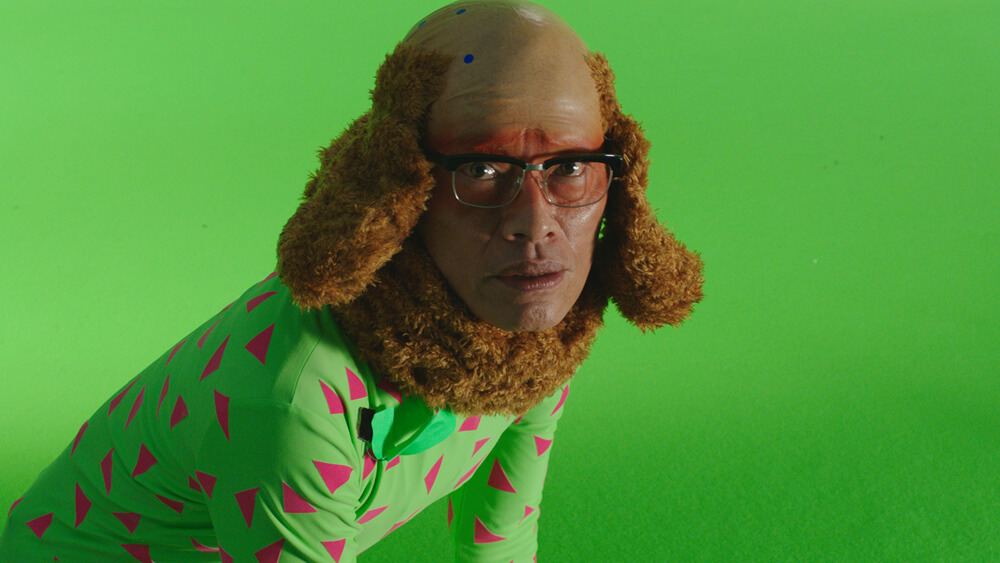

先述のとおり、実写撮影の際はジバニャンとウィスパーのモックアップのほか、妖怪たちのガイドとなるシンプルな立体物が用いられた。また、抱きかかえられたり、鼻を押されるコアラニャンなど、役者たちとのインタラクションが求められる芝居についてはクッションのような柔らかな材質のグリーン色の小道具を用いて撮影し、その動きに合わせてCGアニメーションが施された。また、本作には比較的リアルな頭身の妖怪も登場するが、モーションキャプチャは用いずに全て手付けでアニメーションが施されているとのこと。

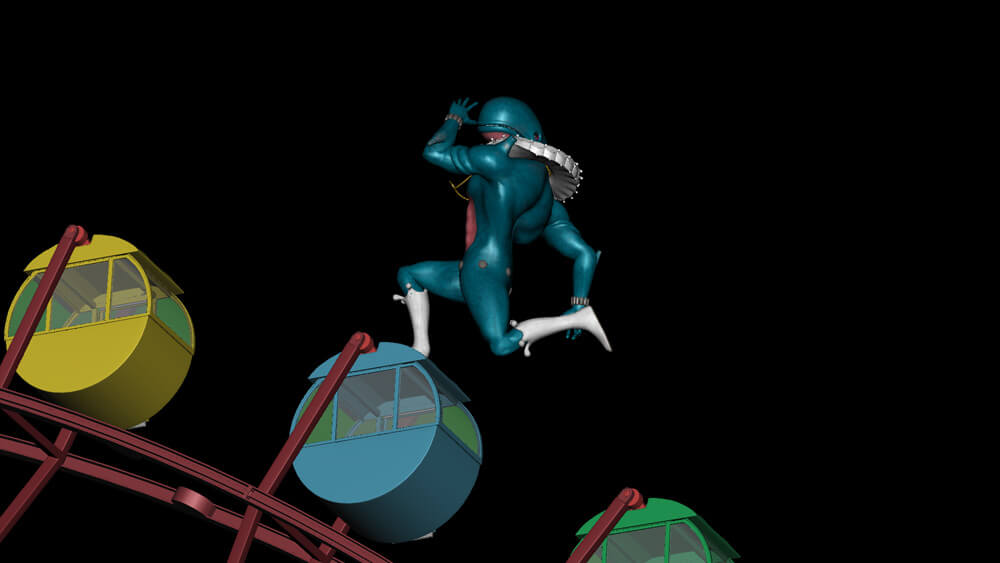

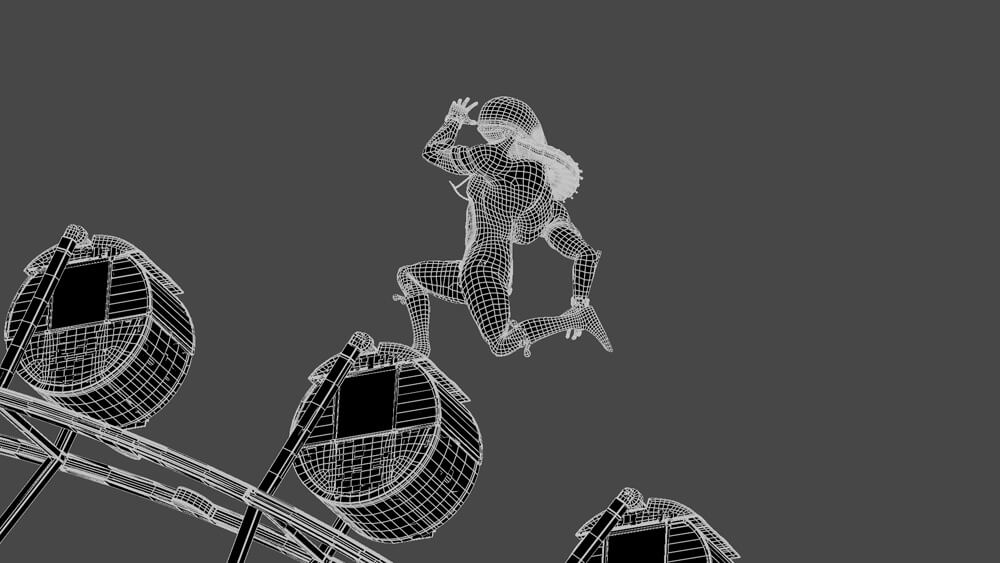

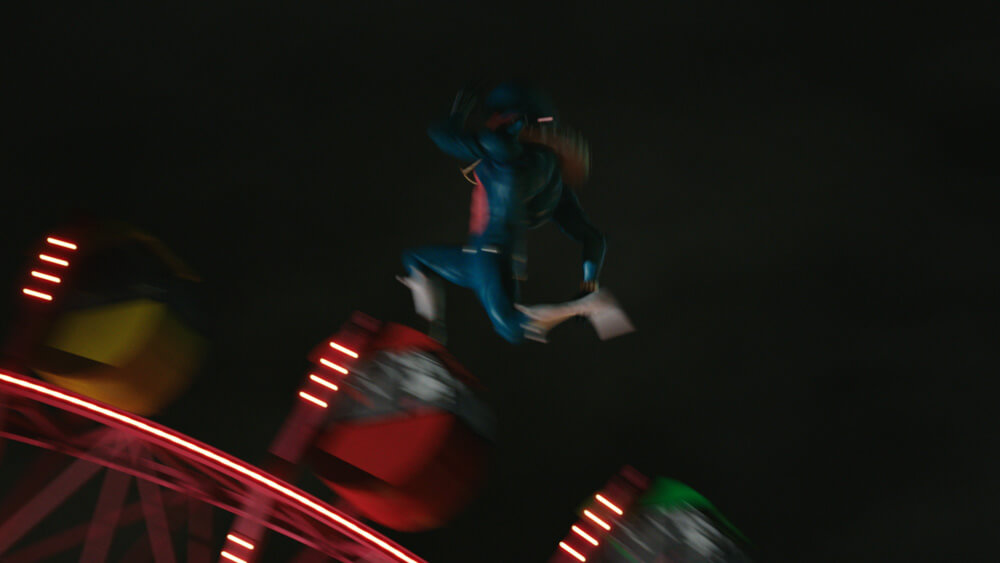

アセット制作と同様に、アニメーション作業においてもオリジナルアニメの表現を忠実に写実的なCGアニメーションへと昇華させるという方針が採られた。その好例だと感じたのが、ジバニャンの「ひゃくれつ肉球」だ。「実際に高速で連打する動きを付けています。モーションブラーについても、基本的にはベクターブラーを使用していますが、アングルによっては綺麗にかからないので3Dのブラー処理も併用しています」(小俣氏)。クライマックスでは、複数体の妖怪たちがアクロバティックに飛び回るため、レンダリングコストが跳ね上がったと思うが、クオリティ優先で3Dブラーを多用したという。もちろん、そうした方針を支えるべく、本プロジェクトでは最大200台で構成されたレンダーサーバ(1台あたり20~24コア/40~48スレッド)を用意したそうだ。また、実写と2Dアニメのマッチカット(同ポジでの切り替わり)についても先に実写(3D)側で、切り替わりのディゾルブの尺数も加味してレイアウトを固め、アニメーションを付けた上で作画作業に入ってもらうようにされた。「これにより、自然なかたちでアニメと実写の世界が切り替われるようになりました。撮影終了後からレイアウト出しまでの期間は非常にタイトになりましたが、着実にクオリティを高められたと思います」(小俣氏)。

実写との馴染みを高めるべく、このプロジェクトでもHDRIによるIBLが用いられた。そのHDR素材は、Canon 5DSによるRAW撮影(9ステップ×4方向)が行われた。デイシーンについてはある程度共通のHDRIで対応できたというが、後半の商店街や遊園地のナイトシーンは、ほぼカットごとに撮っているとのこと。「30メートルぐらい上空に飛び上がる妖怪も登場するので、同じショットでも高度ちがいのバリエーションを作成する必要もありました。また、クランクアップ後に自分たちだけでもう一度ロケ現場に足を運び、3Dレイアウト用の計測を追加で行なったりもしています」(小俣氏)。撮影の段階で、こうした下地づくりをしっかりと行なったからこそ、実在感のあるVFXを創り出せたわけだ。

撮影現場で収集した、露出9段階 x 4方向で撮影されたHDRI素材の例

dcrawで現像、PTGuiでマージし、NUKEで色調整した本番用HDRIの例

ひとつ上の画像によるIBLを用いた完成カットの例

生身の役者とフルCGキャラとのインタラクションの例。図はコアラニャンの鼻を押すという芝居のカットより

TVシリーズのエピソードを忠実に再現することが目指されたカットの例(エピローグより)

ショットワークでは、まず最初に3Dレイアウトが作成された

このショットのブレイクダウン。まずは、CGキャラのガイドとなるモックアップ込みの状態で撮影したテイク(基本的なロトスコープ処理後)。この後にガイドなしで同じアングル、芝居で撮影する

[[SplitPage]]

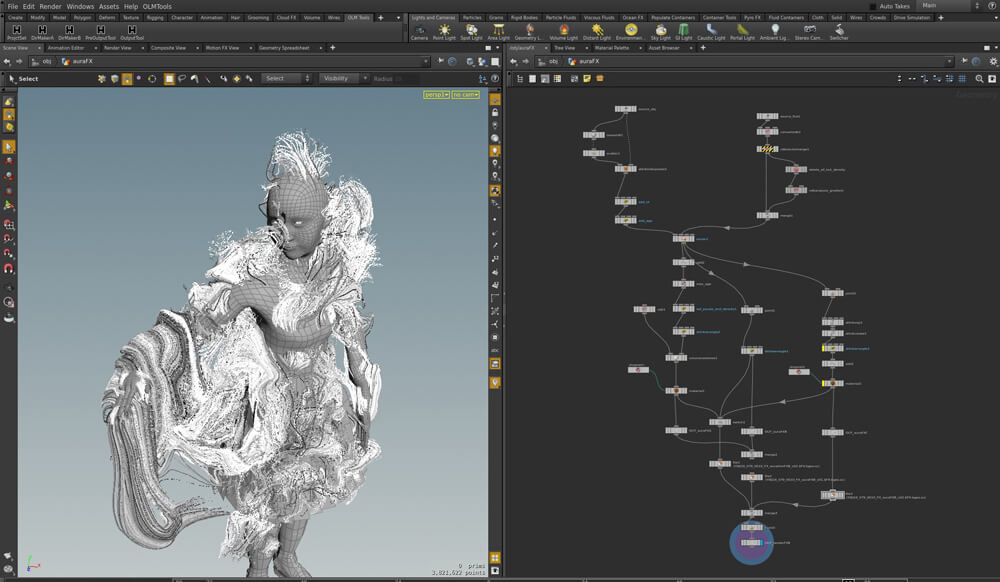

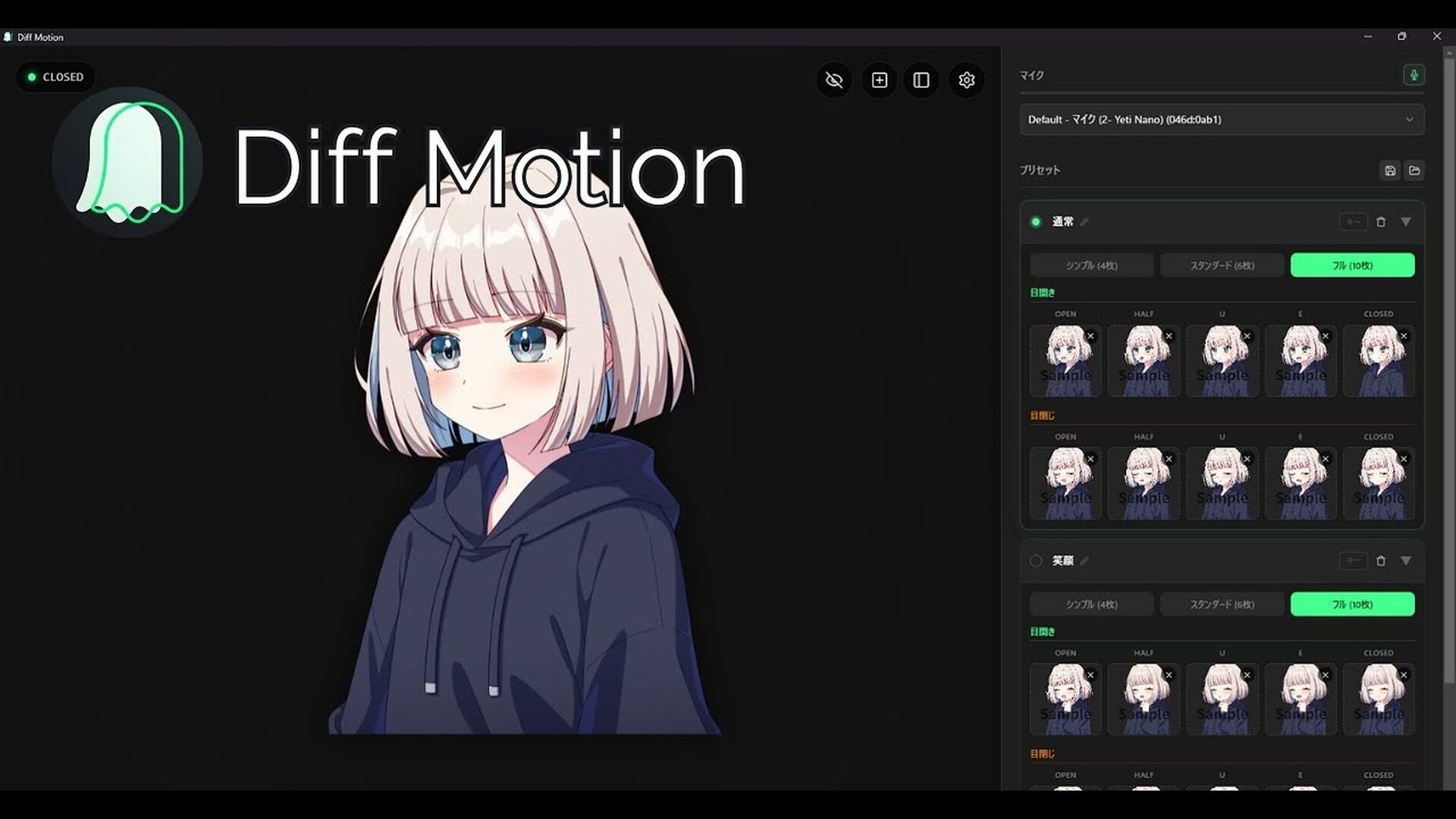

03 エフェクト&コンポジット

プロシージャルなワークフローで後からの修正にも対応する実写VFXとしてのリアリティの追求はエフェクトも同様である。本作のエフェクトショットは約80。それらを太田聖史エフェクトリードをはじめとする4名でつくりきったという。「ノードベースでプロシージャルに作成できるということで、以前から注目していたHoudiniを今回初めて導入しました。Maya版FumeFXやnParticleも併用していますが、結果的にHoudiniベースとMayaベースのエフェクトでほぼ半々になりましたね」と、太田氏はふり返る。Houdiniベースのエフェクト表現の好例として、南海カナミ(浜辺美波)の身体から漂うオーラのような妖気が挙げられた。「大量のパーティクル表現ということで、Kraktoaという案もあったのですが、アセットしてもノウハウとしても着実に蓄積できるだろうという判断からHoudiniを採用しました。役者さんの動きに合わせたガイド用のキャラクターアニメーションをアニメーターに作成してもらい、それを発生源としてエフェクトを作成しています」(太田氏)。

レンダリングについて。Houdiniによるエフェクト作業には一部Mantraも利用したそうだが、全体としてはmental rayを使用。ショットワークを協力してもらった外部パートナーにはmental ray用のシェーダに加え、レンダーレイヤーのセッティングの提供も行なったという。ただし、じんめん犬については、頭部は生身の役者(遠藤憲一)が演じた実写素材を合成することに加え、今回登場する妖怪で唯一Fur表現が求められたことから、別チームの方でノウハウを有していたArnoldとXGen(Mayaのジオメトリ インスタンサ)を組み合わせたワークフローでレンダリングされた。仕上げのコンポジット作業は、細川貴史コンポジットスーパーバイザーを中心とする9名が担当。「OLMデジタル内のコンポジット作業はNUKEとFlameで行いました。ケータがコアラニャンをだっこする、鼻を押すといった、実写素材とのインタラクションが求められるショットについては、コンポジット作業時に実写とCGの馴染みにこだわりました。そのほかには、デイシーンを夕景にしたりも。最後に戦うことになるクジラマンの表現では、制作終盤に巨大化すると体表に血管が浮き上がるという表現を追加してほしいという修正リクエストが発生したのですが、すでにアニメーション工程を終えて、レンダリング設定も済ませたタイミングだったので、追加でノーマルマップなどを出してもらいつつ、コンポジット側で対応しました。下流工程はテイルヘビーになってしまう宿命にありますが(苦笑)、今回もなんとかやりきれました」(細川氏)。

予告編にも登場するじんめん犬のカットの合成作業例

ブレイクダウン

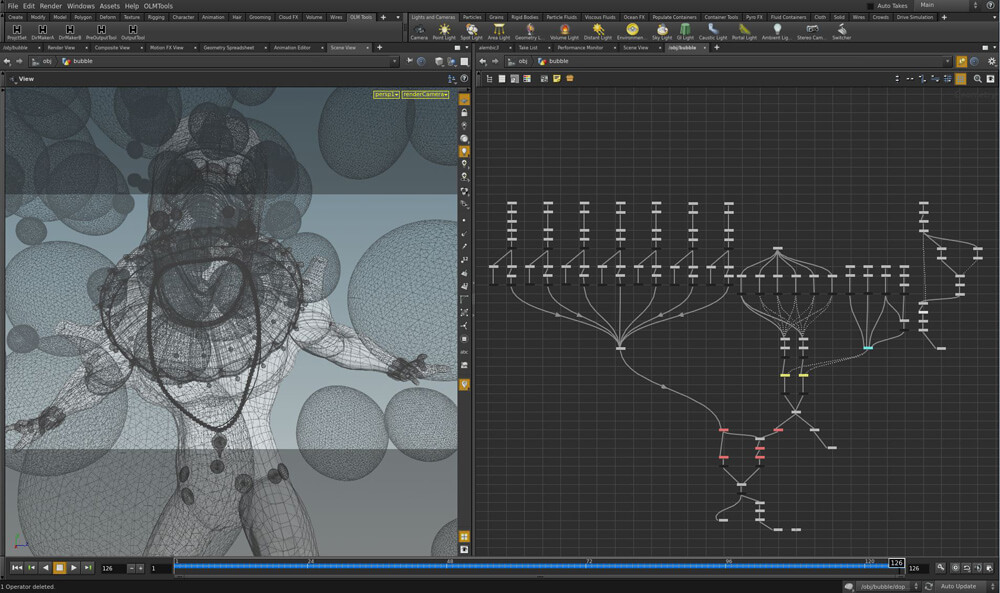

プロップを含めて3DCGベースで作成されたショットのコンポジット例。図はクライマックスに登場するクジラマン(敵キャラ)が観覧車を回転させながら駆け上がるというショットのNUKEによるコンポジット作業。このように表現に応じて、実写中の背景要素の3DCG化も適宜行われた

ブレイクダウン

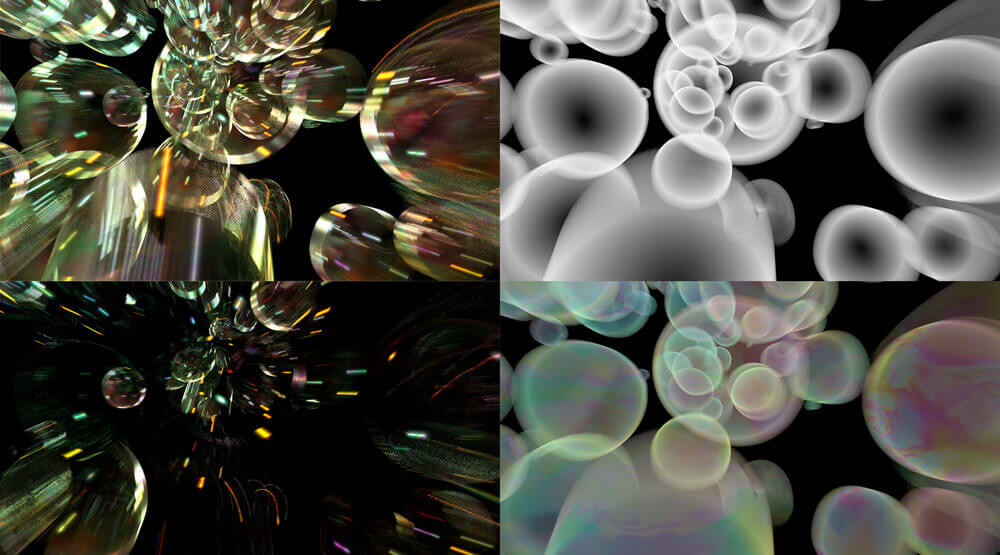

Houdiniベースのエフェクト例。クジラマンのシャボン玉エフェクトは、アニメーターが作成した仮のアニメーションデータをAlembic形式で読み込み、その動きのタイミングに合わせてエフェクト作業が進められた。「シャボン玉は2種類あり、飛行のみのシャボン玉と、合体し大きくなるシャボン玉で別々に作成しVDBを使用し出力しています。飛行のみのシャボン玉は、POPを使用しキャラクターの指定したポイントから生成させ、それをインスタンスしました」(太田氏)。大きくなるシャボン玉については、手付けアニメーションした球体データを基に、Houdini内でmountainやbend、Cloth等を用いて球体とのPointの差分を取り、それをblendすることで空気抵抗による変形モーションが施された

ブレイクダウン

mental rayでレンダリングしたエフェクト素材

Mantraで出力した4種類の合成用オーラ素材。「同様のオーラ的な表現を過去プロジェクトではMayaで作成したのですが、実写クオリティの素材を作成するために、シミュレーションには1フレーム約30分、レンダリングには1フレーム約3時間を要し、サーバでシミュレーション&レンダリングを回すと1ショットに3~4日かかっていました。それが今回のHoudiniにベースのアプローチでは、シミュレーションは1フレーム約10秒、レンダリングは1フレーム約1分で済んだので、サーバでシミュレーション&レンダリングを回す際も1ショット約2時間で全ての素材を出すことができたので、計算コストを大幅に抑えることができました」(太田氏)

クジラマンに攻撃を命令する南海カナミ(浜辺美波)の身体から放たれる妖気の表現は、太田氏渾身のエフェクトだという。「役者さんの動きに合わせたキャラクターアニメーションをアニメーターに作成してもらい、そのデータをAlembic形式でHoudini内に読み込んでオブジェクトからパーティクルを発生させています。ベースのパーティクルの動きはPyroで作成し、VDB Advect Pointsを使用して細かなパーティクルの制御はAttribute WrangleやAttribute VOPを使ってSOP上で行いました」(太田氏)。パーティクルの制御をPOPを使用してシミュレーションするよりも、SOPで独自にパーティクルシステムを構築することによって処理速度が格段に向上したという