作品制作を進行する上で必要不可欠なプロダクションマネージャー。プロダクションマネージャーは、どのように仕事を進め、どのような影響を作品に与えているのか、またどんなキャリアの展開が望めるのかなど、プロダクションマネージャーの実態を明らかにしていく本企画。

各企業に1.基本情報(ツールやチーム構成)、2.仕事内容(ワークフローやスキル)、3.文化(スタッフの一日の過ごし方や学び方、キャリアなど)、の3項目について共通でインタビューを実施。業界、企業ごとに具体的にどんな違いがあるのかを含めその実情を解明していく。

今回は、経験豊かなプロデュースチームと高い技術力を備えるジェネラリストのCGディレクターが率いるクリエイター集団で構成されたCGプロダクション MARKを訪問。長年にわたりプロデューサーとして現場を率いる成田大輔氏と、若手プロダクションマネージャー 横山美羽氏に話を聞いた。

<1.基本情報> MARKのプロダクションマネージャーとは?

求人情報

MARKは現在、プロダクションマネージャーを積極採用中だ。即戦力となる経験者はもちろん、異業種からの未経験者も歓迎している。

詳細はこちら手がけた案件

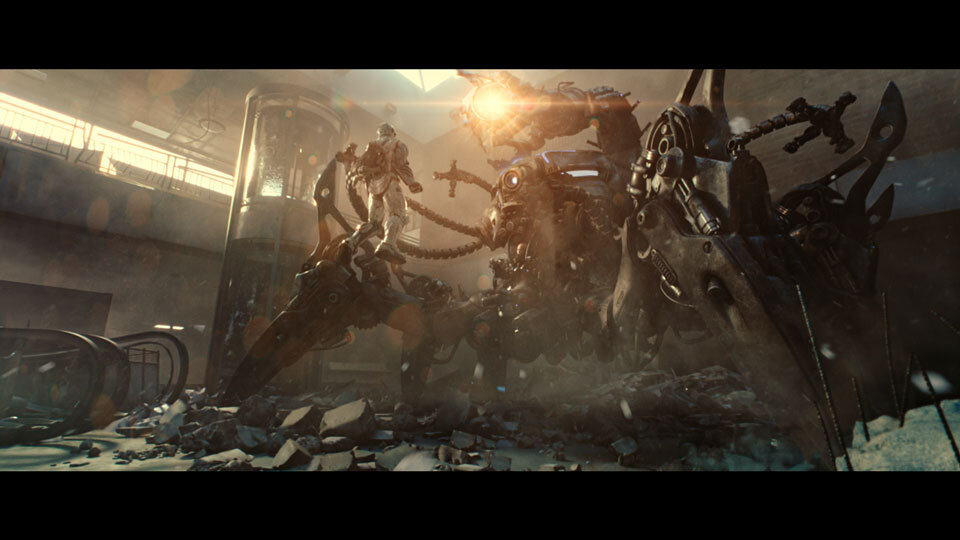

MARKの主なフィールドはテレビCMやMVだ。一方で、企業VPやイベント映像など、プロモーション系の案件も数多く扱う。2週間程度で完結する短納期の案件もあれば、数ヶ月規模の案件もあり、平均的には1ヶ月〜1ヶ月半程度の案件が多いという。

チーム構成

従業員数32名のうち、プロダクションマネージャーは4名。1つの案件に対して、CGディレクターやアニメーターなどのクリエイターがアサインされるが、平均的には2〜3名で担当することが多く、大規模案件では社内外合わせて15名ほどでチームを構成することもある。アニメーションやVFXを手がける場合には、CGディレクターやモデラー、アニメーターを外部からアサインするケースも多い。

4名のプロダクションマネージャーは、それぞれ社内の2名のプロデューサー(兼取締役)に2名ずつ付くかたちで案件を担当している。数日間のロケから数ヶ月にわたるポストプロダクションまで、プロジェクトごとに最適な布陣を整え、円滑に回すことが求められる。

使用ツール

進行管理の基本はExcel。スケジュール表や進捗管理シートを作成し、全スタッフが共有できる形で運用している。案件によってはShotGridなどのプロジェクト管理ツールを導入することもある。Slackなどのコミュニケーションツールも併用し、社外スタッフとの情報共有に活用している。

<2.仕事内容> ワークフローや求められるスキル

インタビュイー紹介

仕事内容・ワークフロー

MARKのプロダクションマネージャーに求められるのは、単なる「指示待ち」の進行管理ではない。自分がディレクターだと思い、自ら作業を進めていくことが重要となる。業務はスケジュール管理に留まらず、クライアントの要望を整理し、社内外のスタッフに的確に伝え、各工程が滞りなく進むよう支える役割を担う。

「プロデューサーが作品の方向性や最終的な責任を負う立場だとすれば、PMはそのプロセスを具体的に形にする司令塔です。制作現場は毎日変化するし、思わぬトラブルも起きる。そこで情報を整理し、最適解を探して現場を前に進めるのがPMの仕事です。担当する作品がどうやったら良くなるか、面白くなるかを考えながら仕事を進めることも大切です。」(成田氏)

「入社してすぐにCMなど複数の案件を担当しました。CM制作ではクライアント含め想像以上の人数がかかわっていて、その中でCGのプロとして接することはCGも未経験の私には不安が多かったです。社内に入ってくる案件が多かったこともあり、現場での経験が増えて自分の意見も重要になってくるようになり、不安から責任感に変わりました」(横山氏)

スタジオの特徴

MARKの制作現場の特徴は、外部スタッフを含めた柔軟なチームづくりにある。案件ごとに最適な布陣を組むことで、幅広いジャンル・規模に対応できる。

「僕らはできません、と言わないスタンスを大事にしています。もちろん制約はたくさんありますが、そこを一緒に解決していくのが僕らの仕事。だから全国にいる信頼できるフリーランスや協力会社の方との関係性はとても重要です。PMは、その信頼を日々積み重ねるポジションでもあります。」(成田氏)

「打ち合わせのときに、相手が話しやすいなと思ってくれるよう意識しています。相手のことを事前に調べたり、挨拶は自分からするなど当たり前のことを大事にしています。」(横山氏)

求められるスキル

MARKがプロダクションマネージャーに求めるのは、CG業界の知識や経験、映像技術などよりも、人との関わり方だ。人間性や気配り、相手の気持ちがわかるかといった部分を採用時に重視するという。

「ファイル名の付け方ひとつでも、次に受け取る人が見てわかりやすいかどうかを考えるのが大切です。Excelや進行表の整理、Slackでの連絡も、相手がどう受け取るかを常に意識することが、良いPMの条件だと思います。」(成田氏)

採用にあたっては、会話が自然に続くかどうかも重視するという。

「こちらが質問して、一問一答で終わる人は向いていません。雑談のようにキャッチボールできる人は現場でも強い。相手の懐に自然に入れる人は、経験に関係なく伸びていきます。」(成田氏)

「最初は会議の議事録ひとつ書くのも苦労しましたが、今では“この方は何を気にしているか”を意識しながらメモを取れるようになってきました。小さな成長を積み重ねていけるのが、この仕事の面白さだと思います。」(横山氏)

また、40歳、50歳になった時にどうなっていたいかといった、将来のビジョンを明確に描けているかという点も重要視するという。

キャリア

プロダクションマネージャーのキャリアパスはプロデューサーへと進むのが一般的だ。MARKではクライアントから認められて初めてプロデューサーと名乗ることができる。

「クライアントから、この人にお願いしたいと指名されて初めてプロデューサーになれるんです。だからPM時代にどれだけ信頼を積み重ねられるかが重要になります。」(成田氏)

MARKでは経験の浅い若手でも大きな案件を担当できる。この点は同社の特徴的なカルチャーのひとつだといえる。失敗してもフォローできる環境があるからこそ、早い段階から挑戦できる。

<3.企業文化> スタッフたちの働き方や価値観

スタッフの働き方

MARKのプロダクションマネージャーには、日々のスケジュールを自分で組み立てる裁量権が与えられている。出社は10時半で、その日のタスクを確認し、優先順位を付けながら業務を進めていく。退社時間はほとんどのスタッフが20時頃で、働きやすさが評価されているという。

横山氏の1日は、メールやSlackでの連絡確認から始まり、午前中はクライアントとの打ち合わせ、午後は進行表の整理や外部スタッフとの調整に充てられる。

カルチャー

MARKは“人”を中心にした会社だ。スタッフやクライアントの信頼を得ることが全てで、採用時も人柄を最重視し、現場でも雑談を大切にする。

「ちょっとした世間話ができるだけで現場の空気が柔らかくなりますから、そこは大事です。」(横山氏)

また、スタッフ同士が助け合う文化も根付いている。短納期の案件の際は突発的に深夜作業になることもあるが、誰か1人に負担をかけることはせず、皆で乗り越える姿勢が浸透している。

業務遂行においては効率性を非常に重視しており、「だらだらやらない」が共通の認識となっている。無駄な会議や電話を避け、要点を明確に伝えることを心がけているという。これは、プロデューサーたちがかつて短期間で多くの案件をこなしてきた経験に基づいている。

チームとしての密な連携は、ランチや休憩スペースでの会話など、部門を問わず気軽にコミュニケーションが取れる環境だからこそ実現している。オフィスはカッチリした空間ではなく、カフェのようなリラックスした雰囲気を帯びており、その中で自然と会話が生まれるそうだ。また、大変だった案件を乗り越えた後の打ち上げなど、それが社内の風通しの良さを生んでいるという。

インプット方法

最大のインプット素材は、社内サーバに蓄積されている過去の案件データ。スタッフは自由に閲覧することができ、データから直接クリエイティブなノウハウを吸収できる。また、担当したスタッフに直接ヒアリングをしてさらに詳細な知識を得ることも。

「現場でわからないことがあればすぐにチームメンバーに質問して、実際にやってみることで知識を吸収するようにしています。」(横山氏)

また、スタッフが気軽にあらゆるコンテンツに触れられるように、映画館や美術館の費用を補助する制度もある。

「映画やMV、美術館を通じて刺激を受けています。会社でも映画館や美術館の費用を補助する制度を設けていて、スタッフのインプットを推奨しています。また、メイキング映像を観て“なぜこう撮るのか”を考えるのも好きです。最近では『ファンタスティック4:ファースト・ステップ』が面白かったですね。気になるカットがあったので、ブレイクダウンの資料がないか調べてみようかなと思っています。そういう積み重ねが、現場での判断に活きてきます。」(成田氏)

TEXT__kagaya(ハリんち)

EDIT_中川裕介(CGWORLD)