初めまして。プロ向けのデッサンスクール、トライトーン・アートラボ代表取締役の成冨ミヲリです。私たちのスクールではたくさんのクリエイターさんがデッサンを勉強しています。私自身も普段はデザインやアニメーション関連の仕事をしていますので、たくさんのクリエイターさんたちと仕事の話も交えながらデッサンを一緒に勉強しています。その経験を元に、この連載ではデッサンと聞いただけで逃げたくなる、できれば避けて通りたいと思う方が、もう少しデッサンと仲良くなれるようなお話をしたいと思っています。

成冨ミヲリ

アートディレクター・プランナー

ゲーム会社、コンテンツ制作会社を経て、有限会社トライトーンを設立。富士急ハイランドや商業施設の企画デザイン、集英社のCMやドキュメンタリーTV番組におけるCG制作、アニメDVDの監督など幅広く活動。そのほか、デッサン技法書の執筆、音楽・小説などの制作もしている。著書に『絵はすぐに上手くならない:デッサン・トレーニングの思考法』(2015/彩流社)がある。

写真模写とデッサンは何がちがうのか?

本題に入る前に、デッサンについての誤解を解くため、3つの問題に答えていただきたいと思います。デッサンというものがどんなものか、よくわからないままに「デッサンをするべき」「デッサンなんて必要ない」という議論がされていることがありますので、経験者もまだやったことがない方も、ちょっとデッサンの世界を覗いてみましょう。

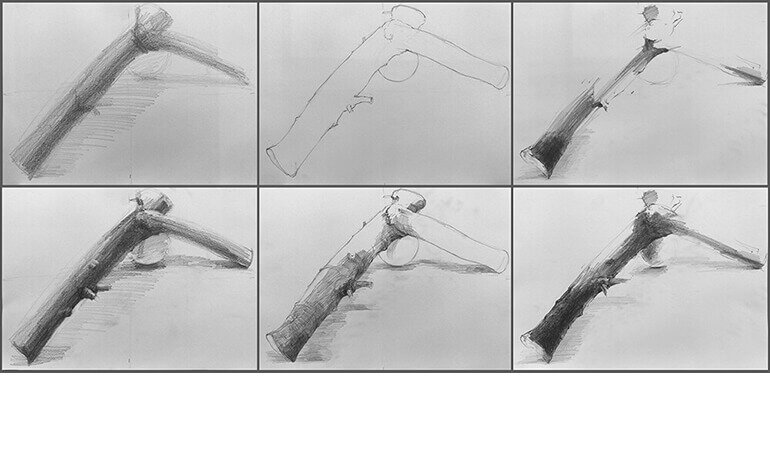

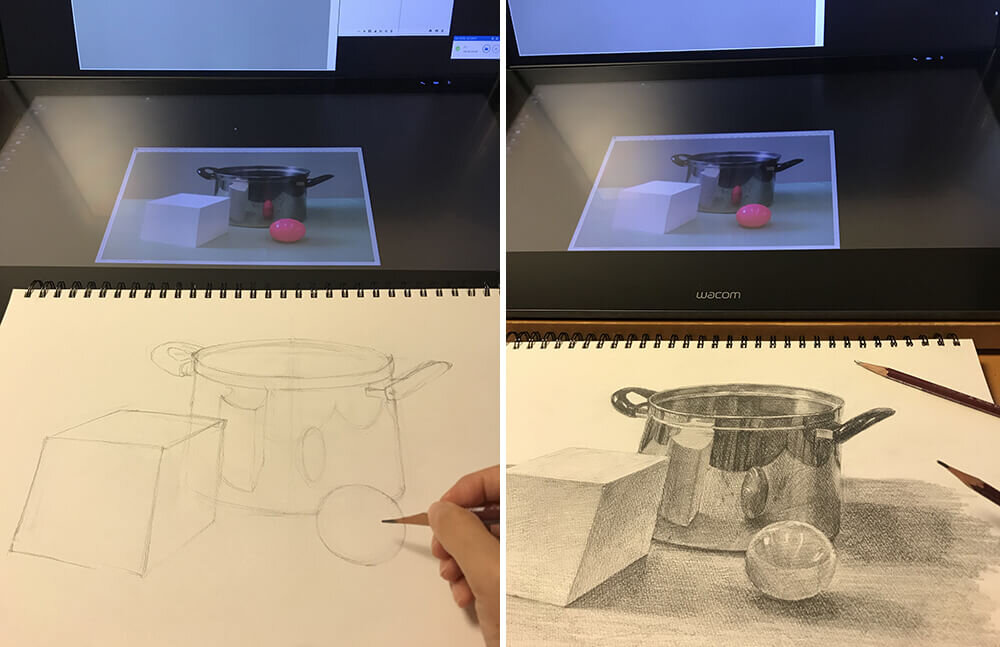

最初の問題です。下に2枚の絵があります。鉛筆で描かれた絵ですね。では、この2枚の絵のちがいが何かわかりますか?

1枚は写真模写で、平面の写真から平面の絵に描き起こしたものです。もう1枚はデッサンで、目で立体を見て描いたものです。この2枚は似ているようでまったくちがうものです。

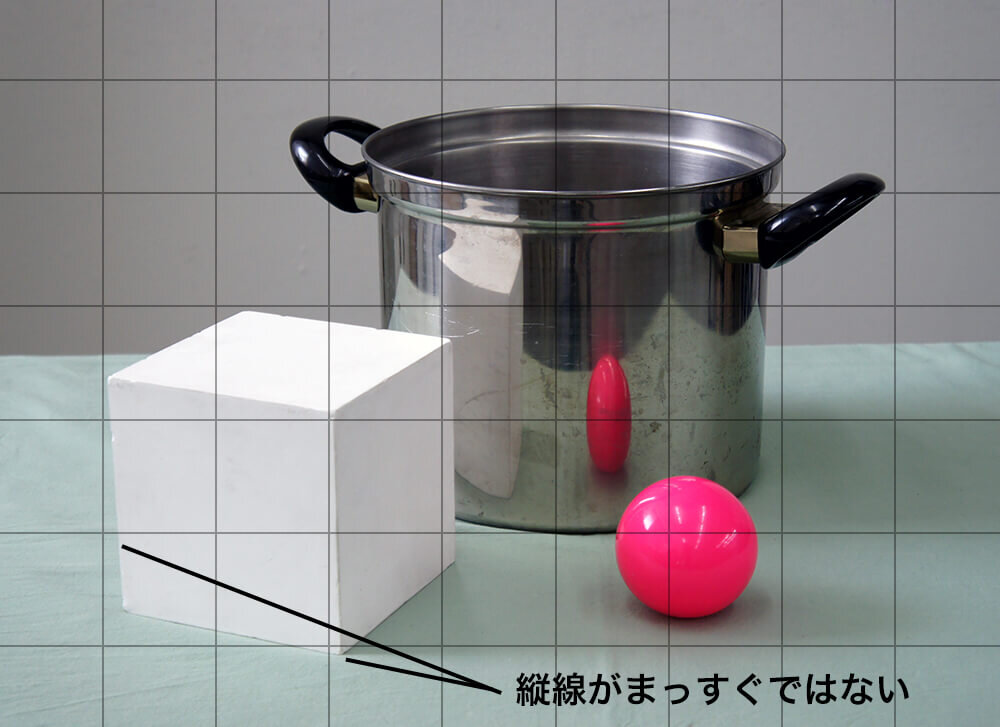

正解は、【上】が写真模写、【下】がデッサンです。合っていましたか? 【上】の写真模写は、下の写真を元に描いています。【下】のデッサンを描いた場所からカメラで撮った写真ですが、よく見ると立方体の縦線が少し傾いていますね。

▲グリッドの線と比べると、立方体の縦線がまっすぐではないとわかります

写真は三点透視図法になっていて、目で見たものは二点透視図法で描かれています。そう、望遠レンズ(※)でない限り、レンズで写したものは三点透視になり、人間の目で見たものは二点透視になるのです。

これに関してはパース(※)について学ぶとすぐわかるのですが、「写真は目で見たものとまったく同じではない」ということを知らずに、「写真は目で見たものと完璧に同じ」だと思い込んでしまっていることは制作の上で大きな問題となります。

※ レンズについてはCGWORLD.jp「レンズと画角のちがいを知り、表現に活かす」という記事で解説しています。https://cgworld.jp/interview/201604-camera.html 同様にパース(透視図法)については、連載「ゼロから特訓!ビジュアルデベロップメント」の第5回、第6回、第7回で解説しています。https://cgworld.jp/regular/visdev/index.html

また「平面から平面」という写真模写と「立体から平面」というデッサンは明らかに目的がちがいます。私たちは立体のものを2つの眼で見て、それが脳に送られて像をつくり、そこから情報を整頓して何を描くか描かないかを判断します。そして手に指令を出して平面の絵を描きます。デッサンはこの「情報の整頓」がかなりのウエイトを占めます。

ところが写真模写の場合は「立体のものを平面化し、情報を整頓する」という部分までをカメラが処理してくれます。その結果を描いているので、多大な情報をスッキリまとめるという練習ができません。その代わり、この部分を飛ばすのでテクニックを練習するには向いていると言えます。

「正しい構図」とは何か?

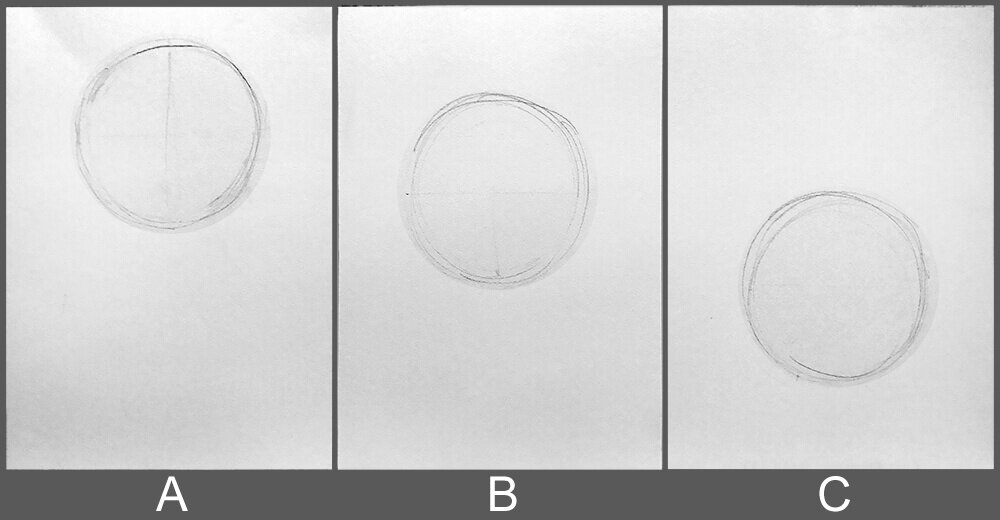

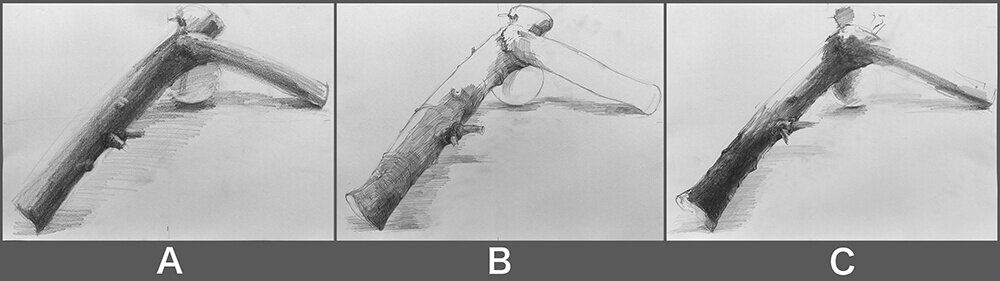

では、次の問題です。下の3枚の中から、正しいと思う構図を選んでください。

こんな問題を出しておいて少しずるいのですが、「正しい構図」というものはありません。そして、この線画だけではどれが最適な構図かわかりません。構図というのはテーマやコンセプトと密接に関係があるのです。

ここでもう少し描き進めたものを提示しましょう。

▲先の線画から描き進めてみました

Aは逆光だったために、手前の床に落とされた影の面白さをとらえた絵だとわかります。Bは真ん中にバランスよく配置した安定した構図として最適ですね。Cは背景や周りの様子を描こうとしていることがわかります。ですから、すべて構図としては正解です。ただし、自分が描こうとしている世界観やコンセプトと合っていなければ、適していない構図となります。

「正しい描き方」とは何か?

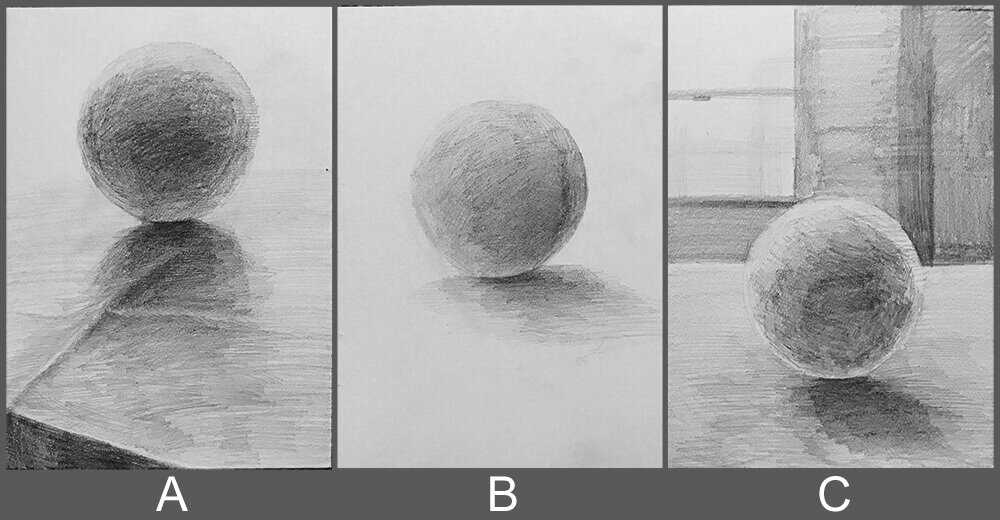

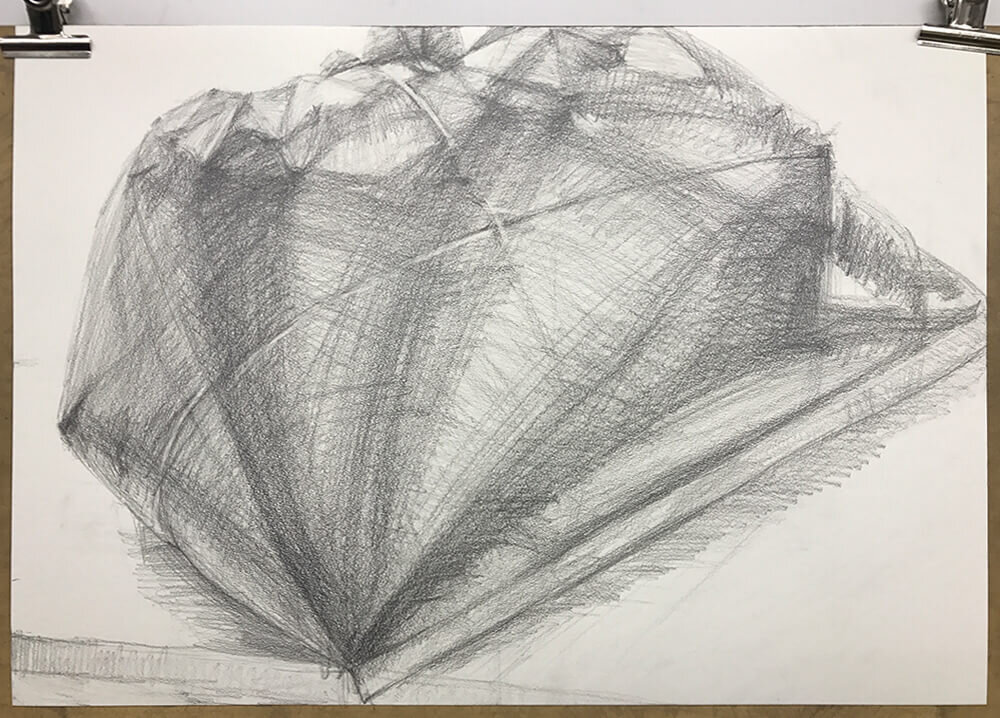

最後の問題です。どの描き方が正しいデッサンの描き方でしょうか。

デッサンの教本などを読むと、Aの描き方で説明されていることがあります。ある程度のスキルがある方であればこの描き方が王道と言えます。これが正解と思った方が多いのではないでしょうか。

初心者の方は、みんなBの描き方になりますね。まず輪郭線で形をとって、中を塗っていく方法です。デッサンの描き方としてはあまり推奨されていませんが、この方法でも素晴らしい絵を描く方がたくさんいますので、決して間違いではありません。

Cはさすがにナシでしょうか? 実は私自身の描き方はCです。初心者の方には勧めませんが、一部だけ仕上げることでその部分を基準に、全体の仕上がりや色の計画が見えてくるのでとても速い描き方となります。

下は、それぞれの絵を少し描き進めたものです。

これらを見ると、「正しい描き方」というものはないのがよくわかります。デッサンはセオリー通りに描くものだと思っている方が多いのですが、受験デッサンなどとちがって、自分のスキルアップのために描く場合はもっと自由に描いていいと言えます。

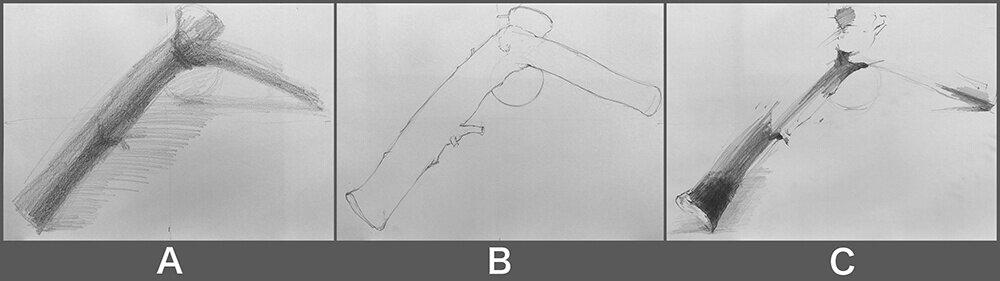

ここで黒いビニール袋を描いた描きかけのデッサンを2枚紹介します。どちらも開始から3∼40分程度です。AとCの描き方で描かれているのがわかりますね。

この通り、デッサンといえども絵ですから、好きに描けばいいのです。ただ、その描き方が目的に合っているか、自分に合っているかを判断し、チューニングをしていくことがデッサンの役割のひとつなのです。

ものづくりの基礎が、デッサンには詰まっている

どうでしょうか。デッサンは絵の勉強に見えますか? 絵の勉強以外の要素もたくさん詰まっているように感じられるのではないでしょうか。

デッサンをちゃんとやっていると、上記のようなことはすべてクリアになっていきます。形が合っているか、陰影が描けているかも大事ですが、何を見せたいのか、そのための構図はこれでいいのか、どういう風に画面を支配していくのか......といったものづくりの基礎が、デッサンには詰まっていると言えます。

講師や憧れのクリエイター、持ち込み先や面接の担当者から「デッサンやったら?」と言われたことがある方もいるでしょう。このような場合「形がちゃんととれていないのかな?」などと思いがちですが、実はちがいます。形がちがう場合は「ここの形が合ってないよ」と指摘してくるはずです。

ようは、コンセプト、構図、形、陰影、量感、質感、全体感、テクニックなど、全体的にスキルが低く、どれができていないと指摘できないので、ひっくるめて「デッサンやったら?」というアドバイスになっているのだと思います。

もし今、デッサンができる環境があるならば、いいチャンスです。私たちのスクールにはプロのクリエイターさんが多くやってきますが、彼らの声(下記)を聞くとその理由がよくわかります。

●「学生時代にデッサンをサボってしまって、後悔している。いまからでも間に合うなら学び直しがしたい」

●「基礎を避けてきてしまって、プロになってからずっとコンプレックスだった。このまま自分に言い訳し続けるのは嫌だからちゃんと学びたい」

●「今になって昔ちょっとやったデッサンが大事だったと気が付いた。もっとステップアップしたいので、ここでもう一度学んでおきたい」

デッサンを学ぶのではなく、ものづくりの基礎を学ぶ場としてデッサンを利用し、いろいろと試してみてください。基礎はデッサンでなくても、写真や立体彫塑など、ほかの手段でも勉強できますが、紙と鉛筆だけでスタートできるデッサンは手軽な練習のひとつです。

かけた時間だけ自分を裏切らないのがデッサンのいいところ。あまり嫌わずに上手に利用して、制作に役立ててほしいと思います。

今回は以上です。第2回では、実際のデッサンの手順を見ながら、より詳しいトレーニング方法を学びます。

TEXT&ARTWORK_成冨ミヲリ

EDIT_尾形美幸(CGWORLD)