2024年4月、TOPPANは伊藤若冲の幻の作品『釈迦十六羅漢図屏風』のデジタル推定復元を完成させた。現存するわずか1枚の白黒図版から、学術的調査と推論を経てデジタル彩色を施し、複数の印刷技術を組み合わせることで、若冲独特の絵画技法"枡目描き"をその立体感まで再現している。

本稿では、失われた文化財や美術品のデジタル復元を数多く手がけてきたTOPPANの木下 悠氏と、その指揮するチームに参加して名匠の12万もの枡目からなる作品に、他のレタッチャーとともに挑んだ職人集団こびとのくつのメンバーに、本プロジェクトの全貌を聞いた。

さらにインタビューに加わるのは、150年ぶりとなる賀茂御祖神社(下鴨神社)獅子狛像を手がけた気鋭の仏師・宮本我休氏。仏教美術の伝統と革新、アートにおけるデジタル技術の可能性まで、じっくりと語り合ってもらった。

聞き手:宮本我休氏

仏師。京都・西山に工房を構えて「宮本工藝」を設立し、仏像・仏具、 その他木彫刻全般の研究と制作に励む。学生時代に学んだ服飾技術を活かしたリアリティのある衣文表現を得意としている。

gakyu.jp

INTERVIEWEE

伊藤若冲のために集った強力なレタッチ集団

——まずは皆さんの自己紹介をお願いします。

木下 悠氏(以下、木下):TOPPANの木下です。文化財や美術品を対象としたデジタル復元のプロデュース、ディレクション、調査や実際の制作の一部も担当しています。

工藤美樹氏(以下、工藤):レタッチ職人集団こびとのくつ代表の工藤です。今回は当社から4名がレタッチャーとしてデジタル彩色を担当しました。

鹿出俊恵氏(以下、鹿出):レタッチャーとして参加しました、こびとのくつの鹿出です。

佐々木菜津子氏(以下、佐々木):同じく、こびとのくつの佐々木です。

宮本我休氏(以下、我休):僕は仏像の制作だけでなく修復も行なっていますので、同じ仏教美術の修復として、今回のデジタル修復にはとても注目しています。

——本プロジェクトが始まったきっかけは何ですか?

木下:TOPPANでは文化財をデジタル化して後世に残していく「デジタルアーカイブ」に取り組んでいます。戦争や自然災害などで素晴らしい文化財や美術作品が失われることは実は珍しくありません。高精細な記録を残しておくことには重要な意味があります。実物が失われてしまうと、どんな傑作でもやがて忘れ去られてしまうのです。

特に私は若冲が以前から好きで、彼の個性的な“枡目描き”手法に関心をもっていました。そこで『釈迦十六羅漢図屏風』を次の復元テーマに選んだのです。

——『釈迦十六羅漢図屏風』はまさに実物が行方不明で、焼失した可能性も高いと考えられる幻の作品ですよね。何を基に復元されたのでしょうか?

木下:明治時代のひとたちも既に、美術作品の写真を撮影することが、バックアップのように機能することを理解していました。もちろん絵画などが撮影された理由はそれに限りませんが、それでも写真に収められていたおかげで、実物は失われたけども、白黒写真だけは伝わっている、という例はたくさんあります。私はそういった写真資料をもとに、作品の色などまでをも復元する試みを続けてきたんです。本プロジェクトは、『臨幸記念名家秘蔵品展覧会図録 』(昭和8年)に掲載されていた白黒写真を基にして始まりました。

美術史家の山下裕二先生(明治学院大学 教授)に、『釈迦十六羅漢図屏風』を復元したい」と相談すると、「やってみよう」と賛同してくださったんです。絵画技法などの監修としては、山下先生がご紹介してくださった荒井経先生(東京藝術大学 教授)が協力してくださることになり、本格的に復元プロジェクトが始動しました。

——復元プロジェクトはどういうながれで進行しましたか?

木下:復元作業は主に調査、デジタル彩色、印刷の3工程で行われています。復元の基となった白黒図版は288×88mmしかなく、2022年12月に枡目描きのデジタル再現のための研究と試作に着手しました。その後、2023年の6月頃から本番制作に着手し、約8ヶ月で印刷までこぎ着けた、というところです。

——研究といった調査もかなり時間をかけて行われたんですね。

木下:そうですね、作品について調べることは、本番制作の間も完成ギリギリまでずっと続けていました。当初は、いつも私が一緒に復元に取り組むレタッチャーのメンバーと作業をしていたのですが、試作制作を通して「これは膨大すぎるし、作業難易度が高くていつものメンバーだけでは終わらない」とわかったんです。そこで強力なレタッチ職人集団である、こびとのくつさんにも加わっていただくことになりました。

工藤:TOPPANさんとは、文化財デジタル修復で何度かご一緒していました。以前のお仕事でも、緻密な学術研究に基づきビジュアライゼーションをされていたので、今回も即答でお引き受けしました。実は私も若冲ファンで「山下裕二先生にお会いできるかも」と浮かれていました(笑)

——本プロジェクトに参加されたレタッチャーは何名ですか?

工藤:当社からは私と鹿出、佐々木、そして取材には同席していませんが山下(直人氏)の4名です。われわれの他にも4名のレタッチャーがいて、全部で8名で担当しました。

木下:昔でいうところの工房制に近いやり方で、僕を旗振り役に、お互いの作業状況を共有しながら進行してもらいました。

工藤:木下さんはデジタル画像データの取り扱いに精通されていて、ノイズやぼかしの数値1つから話ができるんです。レタッチャーのデータにはそれぞれ個性があるので、それらを全て一気通貫してまとめ上げるディレクション能力と、作品自体を深く知ろうとする探求心を併せもつ木下さんの存在は、とても重要でした。

工程① 調査に基づく色の推定

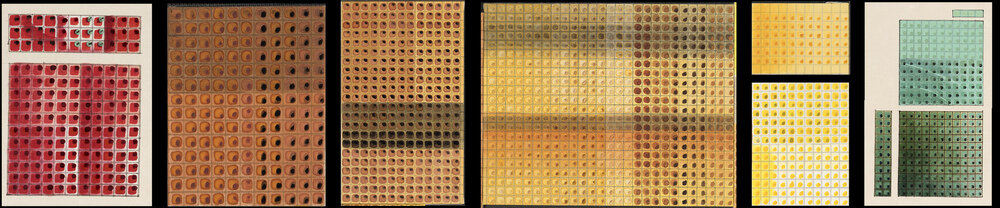

木下: もっとも重要なのは、復元の指針を定めることです。枡目描きによる作品として『釈迦十六羅漢図屏風』のほかにも、『樹花鳥獣図屏風』(静岡県立美術館所蔵)、『鳥獣花木図屏風』(出光美術館所蔵)、『白象群獣図』(個人所蔵)の3点がしられています。これらは現存している作品です。

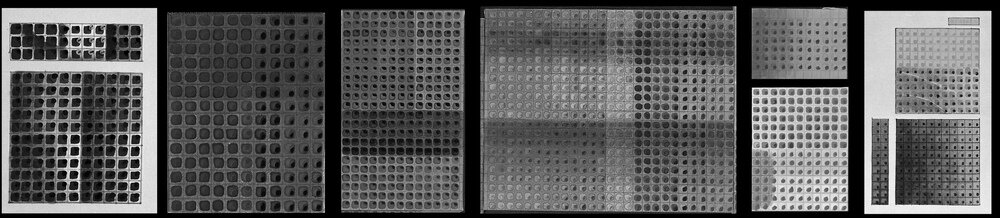

枡目描き作品は、それぞれの枡のなかに方形が描かれていて、そのなかにさらにひとまわり小さな方形が重ねられています。『釈迦十六羅漢図屏風』の白黒写真を拡大すると、この小方形が、方形の左下に置かれていることがわかります。『樹花鳥獣図屏風』でも小方形は左下にみられます。実はこれは他の二つの作品とは異なる特徴です。他にもいくつかの類似が指摘できるので、この作品が最も近い表現だっただろうと判断しました。この類似から逆算するようにかつての姿を探っていく、というのを基本的な復元方針としました。

——最初に取りかかった作業は何ですか?

木下: まずは絵具の特定です。非破壊の科学調査を通して『樹花鳥獣図屏風』に使用されている絵具を調べました。調査は東京藝大のチームに実施していただきました。

そこから特定した絵具を用いた彩色サンプルを藝大にて作成してもらい、それを白黒化することで彩色を推定する手掛かりのひとつとしました。

工程② デジタル彩色による描画の再現

——色を特定した後の、デジタル彩色のワークフローも紹介してください。

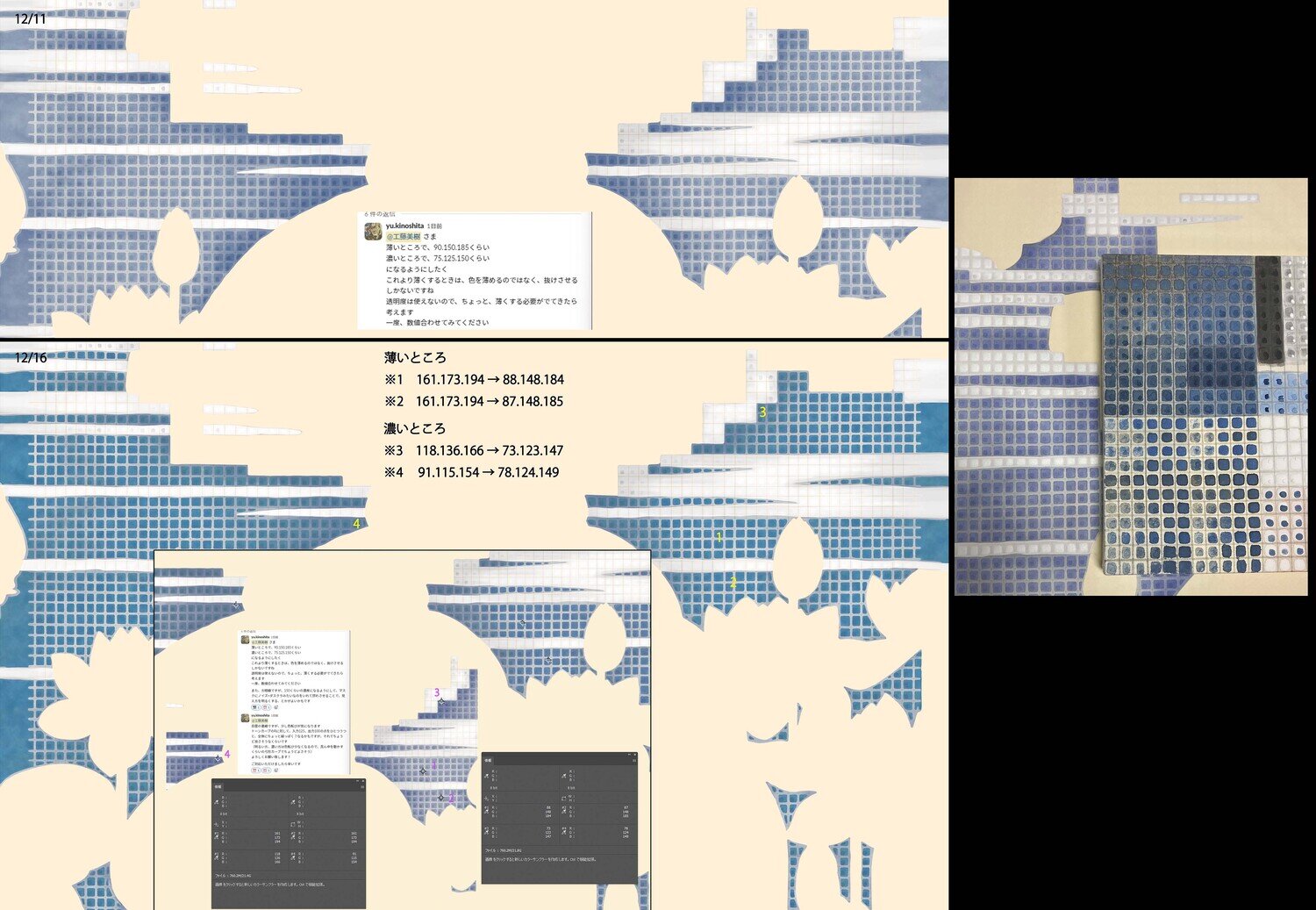

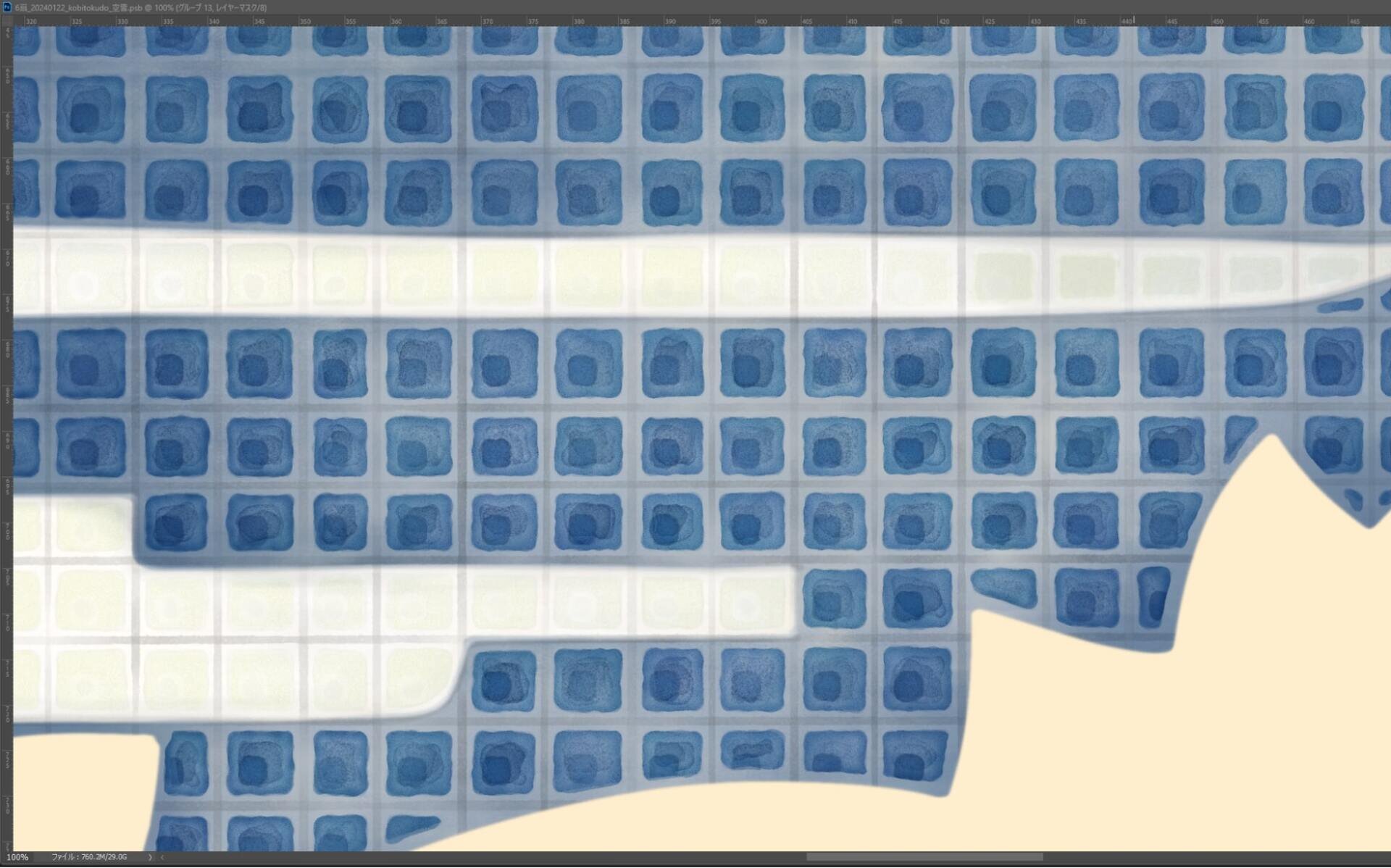

木下:デジタル彩色では、まずは方眼線を描いて、写真からひとつずつ図像の輪郭を探してなぞっていきます。その後、まずは淡い色でモチーフを塗り分け、その中に方形(四角形)を描きます。左下にさらに小さい方形を描き込み、最後に暈しによる量感表現を加えるという、実際の枡目描きの描き方と同じような手順で彩色をしました。レイヤー構造もそれを再現しています。

——枡目は12万個あるということで、データ量も膨大だったのではないですか?

工藤:『釈迦十六羅漢図屏風』は8扇から成っていて、まずは1扇ごとにデータが分かれていました。そこからさらに木下さんが肉身や装束、霊獣、花、空といった要素ごとにデータを分割して、担当するレタッチャーに振り分けてくださったんです。

レタッチャーが作業する分割した1ファイルあたり、30〜50GBはありましたね。私は空と雲を担当していたのですが、作業したデータは1扇で30個はあったと思います。レイヤー数も500ずつはあったので、分割したデータを全て合わせると、1扇あたりのレイヤー数だけでもものすごい数でした。

鹿出:レタッチャーは8人いるので、全員のデータを集約したら、さらに膨大なデータ量になります。

工藤:木下さんは毎週その膨大なデータでレイヤーを全部チェックして、それぞれにフィードバックをされていました。木下さんに送信するときは負荷を抑えるために若干統合したデータを送っていたので、われわれがもっているオリジナルデータは、もっと大きかったですね。

工藤氏が『釈迦十六羅漢図屏風』の復元作業に使用したPC

「TSUKUMO ワークステーションモデル WX7J-R231/XB」

- CPU

インテル® Xeon® W9-3495X プロセッサー

- GPU

NVIDIA RTX A5000

- メモリ

256GB

- ストレージ

4TB SSD

——凄まじいボリュームですね。効率化のために行なったことはありますか?

工藤:データやレイヤーの構造は統一していました。例えば後の印刷工程から逆算した大きなレイヤー構造を木下さんが設計し、そのなかでデータを入れる場所と順番をルール化して、木下さんの下に集まったときに統合しやすい構造にしました。

佐々木:透過系のオーバーレイを使わない、といった描画モードのルールもありましたね。細かい決まりごとを全員で共有しながら進めました。

限界までロジカルに絵を解析

工藤:レタッチャーは調査で推定された色に基づいて作業を進めていきますが、本当にこの色で正しいのかどうか、迷う場面も多くありました。例えば「サンゴ」は、今でも謎です。

佐々木:最終的にサンゴと呼んでいるのですが、「サンゴじゃなくて岩のオブジェだ」とか、「煙だ」といった推測が飛び交って、最後には「やかん」説まで出ていました(笑)

木下:何が描かれているのかわからないものも、できるだけ何か根拠を探しつつ考えていきます。ここは、白黒写真の写りから、赤か黒の枡だと判断したんです。それで、このような不定形なもので、羅漢が大事そうに持っていそうなものとしては、最終的にサンゴくらいしか見いだせなかった、というのが実際です。全く違うものである可能性もあります。僕には見当がつきませんが......。

我休:サンゴという解釈はすごく面白いですね。実は仏教美術において、十六羅漢の持物は後世の創作によるところが大きく、元来「この人はこれを持たないといけない」というルールはないんです。しかも若冲は『紙本墨画果蔬涅槃図』にて涅槃図を野菜にするぐらいの人ですから、持物に創作が含まれていてもおかしくありません。サンゴを持つ羅漢やお釈迦さんは僕も見たことがないので、これは若冲が入れた“遊び”ではないでしょうか。

僕は最初に見たときに「煙」かなと思いました。ですがお釈迦さんの隣に煙を持っている羅漢がいるので、ちがうとわかります。ちなみにこの煙は、現代にも残る「お焼香」です。昔はお風呂になかなか入れなかったので、お釈迦さんの前に行くときだけは、匂いで自分を薫じて失礼のないようにしていました。この作品でもお釈迦さんの一番近くで煙を薫らせているので、理にかなっていますね。

——お焼香で身を清めるとは、そういう意味だったんですね!

木下:作業が進むにつれ、レタッチャーからポツポツと「ここに何かみえます」という相談が入るようになったんです(笑)。複雑に入り組んだ線を見て、それぞれが何かそこに無いものまでを見出し始める現象が発生しました。細部に捉われすぎると、ただのノイズに形がみえてくる。それを俯瞰して、錯覚だと諫めるのも僕の役割ですが、そのなかにときどき本当に新しい線が発見されたりもします。いつも油断できないです。

鹿出:1本1本の線を手作業で引くという写経みたいな作業だったので、プロファイリングのように描いた人の気持ちを読むようになったりもしましたね。すごい上手い人が描いたサッとながれる線があったり、はみ出ていて「ここは疲れてたのかな」と思う塗りがあったり(笑)。そういうたくさんの仕事の跡を見ながら作業していると、不思議な感覚で描いた人のことを想像するようになりました。

——絶対的な答えがない中で、作業時に気を付けたことはありますか?

木下:可能な限りロジカルに解釈を進めていきました。根拠にもとづく推定を敷衍していく作業と、恣意的な、想像による表現とは分別をし、後者はすぐに修正します。

工藤:そういうときは「表現しないでください」というフィードバックをもらいました。描画のプロセスや描き方も様々な方法を試しましたが、やりすぎるとレタッチャー個人の解釈が入ってしまい、復元ではなく新たな創作になってしまう恐れがあります。木下さんがそのバランスを徹底的に保ってくださったので、ギリギリの境界線を意識しながら組み立てていきましたね。

木下:なんらかの根拠に基づいた検討が限界に達した最後の最後になって、やっと"納得感"のあるところに着地させるための、審美的な判断を介在させます。でもそれは、最後の仕上げの微調整、という範囲です。

我休:論理的に理詰めをして描く、というのがすごいですね。

Photoshopで“絵の具らしさ”を再現

木下:近世までの絵の具は基本的に天然由来で、岩や土、貝殻などその素材によって見え方がまったく異なります。色と質感の両方でその“絵の具らしさ”が構成されるので、色だけでなくその質感をデジタル画像でどう再現するかは、最後までかなり苦労しました。

工藤:「当時の絵の具の質感を、再現したい」と聞いて驚きましたね。絵具は滲んだり溜まったりして独特な質感が出てくるんです。その質感をどうやってPhotoshopで再現するか、木下さんとやりとりしながら研究していきました。

彩色作業のポイントは、絵具の表現を劣化させずにデジタルの特性を活かして再現することでした。終えてみると、肝は「アナログとデジタルが融合する場所を見極める」ことだったと思います。実際に若冲の絵を見て、描かれたプロセスや絵の具の特性を理解してからでないと、デジタルの技法には落とし込めません。そこが一番の難所で、レタッチャーの試行錯誤が求められた部分でした。

——実際のレタッチ作業で工夫した点があれば教えてください。

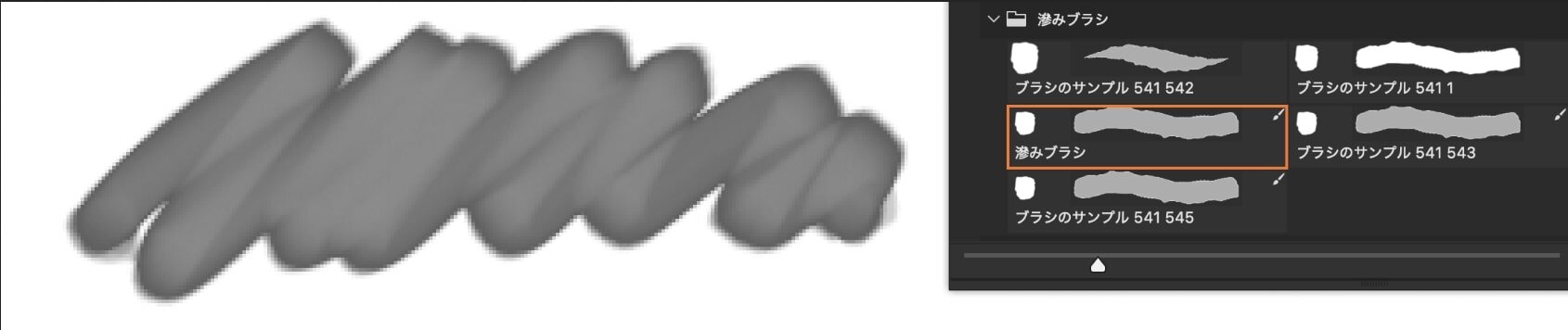

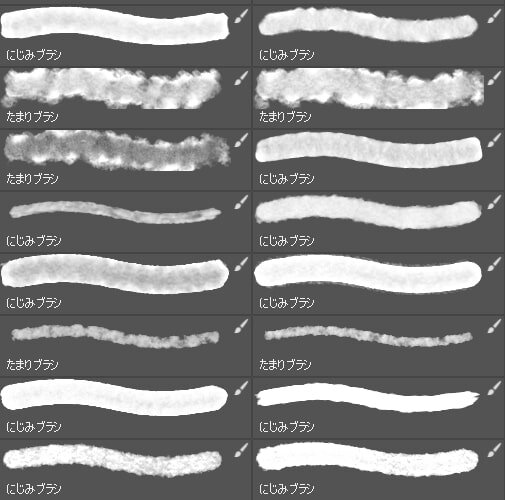

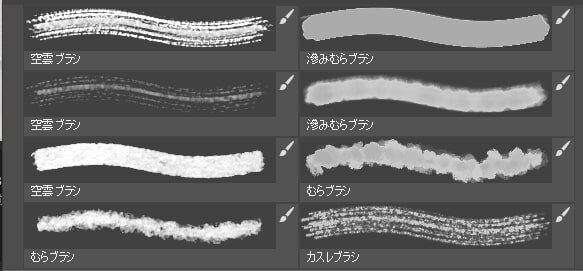

工藤:筆のタッチを再現するために、専用のブラシをつくりました。基本のブラシでテストして『樹花鳥獣図屏風』と照合してみたら、枡目の表現が似ても似つかなかったんです。そこでノイズやエッジなどのパラメータを調整し、照合する過程をくり返して、「枡目専用ブラシ」が出来上がりました。

実作業を進めながら研究と作成を続けていたので、本プロジェクトのためだけに作成した「枡目専用ブラシ」や「枡目専用パレット」が結構な数あります。

装束の塗り込みをカスタムしたブラシ。縁が滲んで濃くたまり、重なったストロークの濃度が変化するように設定されている

水彩風ブラシの濃度を都度調節しつつ塗り重ね、その後ぼかして絵の具の溜りや滲みを表現している

主には②と同様に使用。ポイントによって使い分ける

空雲部分に使用。絵の具の滲みやカスレを表現

——細かい部分までデジタル上でつくり上げていったのですね。

工藤:そうです。本プロジェクトは印刷の工程があるので、デジタルで再現したものが印刷に上手く反映されるかも、考慮すべき問題でした。描き上げたデータを木下さんが各印刷層に分けて製版し、われわれが描きたかったものが出ているかどうかフィードバックが入りましたね。ブラシ、枡目描き、にじみの表現を何パターンか校正刷りして、適切な表現のラインを確かめてから、それをデータに反映するというPDCAをひたすら回しました。

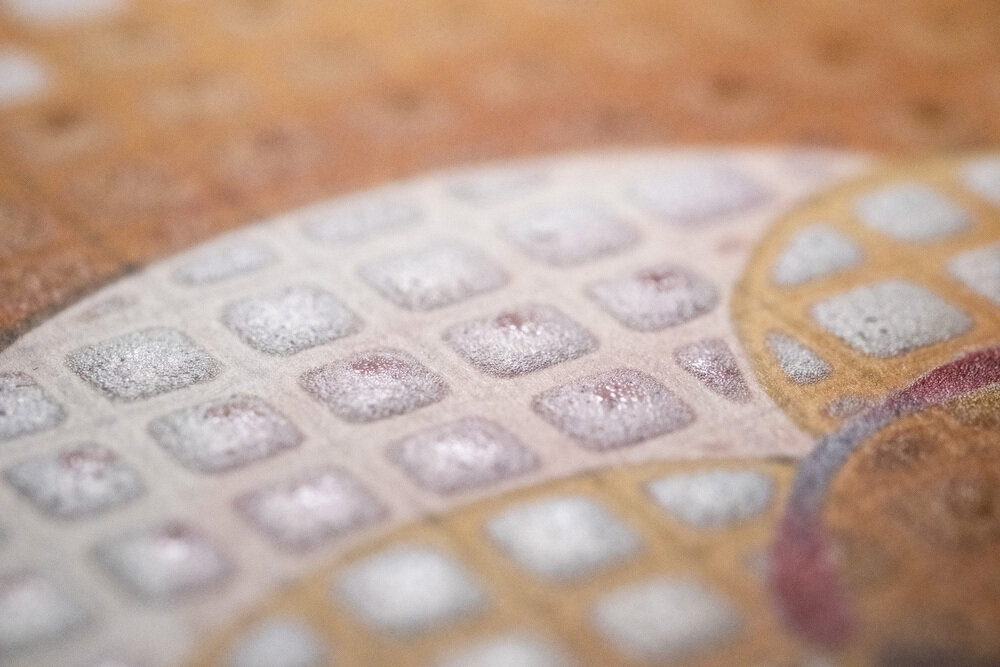

工程③ 描き方を再現した3層の印刷

——印刷用にデータを調整するプリンティングディレクターはいらっしゃったのですか?

木下:プリンティングディレクターはいますが、最適な環境と設定を用意したうえで固定してもらい、データの調整等の作業はしないようにお願いしました。データが動く工程が複数あると、表現の変化の因果関係がわからなくなるので、動かすのは僕が用意するデータまで、としたのです。

枡目描きのもたらす効果を現代の印刷で再現するため、複数の印刷技術を組み合わせる必要がありました。詳細はお伝えできませんが、これが印刷なのか?と驚いてもらえるような立体的な表現にできたのではないかと思います。

——デジタルと印刷で仕上がりの差が大きかったのはどの辺りですか?

鹿出:描き込みのニュアンスは、強めにしないと印刷に出てきませんでしたね。滑らかなグラデーションもそうです。

工藤:3層で印刷するため、データもウエハースのように重なった状態でつくっているのですが、下の層のデータを変えたら上の表現も変わってしまうので、その都度全体に補正をかけ直す必要があり大変でした。

木下:データ上は良い感じでも、異なる印刷手法を通すことで、また発色が変わりますからね。その差をむしろ上手く活かせるようにチューニングをしました。

——調査からデジタル彩色、印刷まで、大変な作業だったと思います。完了したときはどんなお気持ちでしたか?

工藤:ずっと枡目の作業をしていたので、しばらくは銭湯のタイルを見たくないですね(笑)。本プロジェクトを担当してから、美術館に行っても、「どこまでを水性層として、そこからUV層でどう重ねていくかな」「若冲ならどう描くだろう」というふうに、絵画の制作プロセスを、分解・再構築して考えるようになってしまいました。

佐々木:私は街のビルが方眼に見えるようになっています(笑)

なぜ若冲は“枡目描き”を生み出したのか

我休:そもそも、若冲はなぜ枡目描きを生み出したのでしょうか?

木下:実は正確なことはわかっていません。西洋のモザイク画などとの類似を感じるかもしれませんが、当時若冲がそうしたものを見る機会はなかったと考えられます。

工藤:私も、もしかしたら当時ポンペイのモザイク画を見て、興味をもったんじゃないかなと考えていました。モザイクに使うような石の材は西洋でしか手に入らないから、日本にある岩絵の具で、それに近いものをつくろうとしたのではないかなと空想していましたね。

木下:より説得力のある説として西陣織の下絵である「正絵」との関連が指摘されています。正絵にも方眼線が用いられるのです。ただ、それだけでは説明がつかない表現もたくさん含まれているように思われます。

我休:実は僕も西陣織なのかなと思っています。交流がある西陣織の職人さんに図案を見せてもらったら、まさに枡目描きのようなモザイク柄でした。

若冲は京都・錦市場の青物問屋「桝屋」の倅です。隠居して絵ばかり描いている一般的なイメージとはちがって、市場内の権力闘争にかり出されて、仲裁役を買って出たりしていました。実は頼まれたら断れない性格だったのではないでしょうか。西陣織の図案を頼まれてやってみたら「これは面白い」と、似た技法で枡目描きを始めた可能性もあるのでは、と考えています。

——枡目描きの始まりに対しても、様々な考察があるのが面白いですね。

我休:12万個の枡目の上に、1個ずつ盛り上がりをつくったのはなぜでしょうか?

木下:ただの平面とは明らかにちがう物質感、絵画という枠組みに収まらない視覚効果が生まれていますよね。

『釈迦十六羅漢図屏風』の復元プロジェクトでも、当初は絵柄としての復元だけで、立体的な印刷までは考えていませんでした。ですが、静岡県立美術館で、『樹花鳥獣図屏風を』目の当たりにした際に、平面で表現しては作品の印象が全然ちがうものになってしまうことに気付いて、2.5次元のような立体感を必須表現として進めたんです。

我休:若冲は『鸚鵡図』でオウムの目に漆を塗っていますよね。ここで絵画に物質的な立体感を付けることで、視覚効果として面白い表現ができることに気付いたのではないかと、僕は勝手に推測しています。

仏像でも置上技法というものがあります。ケーキのデコレーションに近いですが、胡粉を体にコーティングして、その上に胡粉、膠、辰、水銀などを入れて練った赤い顔料を出し、柄を足したところに定着させて彩色するんです。そうすると、柄を出したところが立体になって浮かび上がります。これは江戸時代の仏像でよく見られる技法です。若冲はそれを見ていて、立体に立体の柄を入れると、よりドラマチックな実在性が出てくるという視覚効果を確認していたと思います。若冲はこれを絵画に活かしたのではないでしょうか。

木下:絵画でも、実は同じような表現が用いられます。絵画の立体的表現自体をすごく面白がって用いているようにみえます。ただ、枡目描き作品では、そのために費やした作業量が尋常じゃなさすぎますね(笑)

我休氏が語る仏教美術の“伝統”と“革新”

工藤:我休さんの作品はとても個性的ですよね。私が特に綺麗だなと思うのは、衣服の表現です。仏師になる前はファッションの勉強をされていたんですよね?

我休:はい。学生の頃からファッションに傾倒していました。服は人体を美しくする装置だと考えていたので、人体の構造を研究した上で、布の挙動を研究していましたね。その素地が今でも活きていると思います。

工藤:作品を見ると納得です。我休さんの仏像はひと目見たらわかるので。

我休:ありがたいことに展覧会に僕の仏像を出品した際にも、「離れたところからでも我休の作品だとわかる」と言われたことがあります。

——我休さんは“伝統”よりは、新たな試みと共に“革新”に近い作品を生み出されている印象です。我休さんは伝統と革新の関係について、どうお考えですか?

我休:実は革新というものは、200年、300年と時間が経つことで伝統になります。僕は鎌倉時代の仏師・快慶を研究していますが、今でこそ古典の見本のように語られる彼もまた、当時は完全な異端児で、革新的な作品をつくっていました。作品が時代に受け入れられることで伝統、古典になるんです。

絵画であれ仏像であれ、突出した異端者が歴史をつくっていくのだと思います。もちろん僕がそうだと言っているわけではありません。でも昔と同じであることに縛られていると、前進はないんです。作品をつくるときには、いつもそこに気をつけています。

——今年の賀茂御祖神社(下鴨神社)獅子狛像の奉納でも、前進を意識されたのでしょうか?

我休:はい。今回の獅子狛像の奉納は、2000年以上にわたる下鴨神社の歴史の中で、およそ150年ぶりとなりました。下鴨神社に現存する白鳳時代に造られたとされる木造の獅子狛像を参考に新たに新調するというところからプロジェクトがスタートしています。

基本的には筋肉の表現、お顔のバランス、振り向き方など、下鴨神社の特有のルールに則って復元するのですが、先ほどお話ししたように、完全なコピーをつくっても前進はありません。宮司さんや神社側と協議を重ねて、「令和の、“今の美意識”でつくらせてください」とプレゼンして、ご承諾いただきました。今回の獅子狛像が後世にどう評価されるかはわかりませんが、伝統を継いでいくというのは、そういうことだと思っています。

木下:そうした伝統と革新の差は、具体的にどのように表現しているのですか?

我休:仏像はつまるところ人体のデフォルメで、簡略化または誇張したものと言えます。少し話が逸れますが、広隆寺の弥勒菩薩半跏思惟像は不朽の名作ですよね。でも、あの像と同じ姿勢を取ろうと思ったら、骨格を歪めないとできません。手足も異常に長くなっていますが、仏像として違和感はありませんし、何より美しいです。

おそらくあの形は過去に何体も造られたと思われますが、そのほとんどは上手く成立させられなかった可能性があります。広隆寺に現存するあの像は、ブラッシュアップを経て突然変異的に生まれた、違和感のない美しい造形だと思います。

獅子狛像も同じで、白鳳時代の木造の獅子狛像は、骨格や肉付きに少し違和感がありました。そこで僕はまず実在の動物に即して写実的に戻していく工程を取りました。

写実性に偏りすぎるとただのライオンになってしまいまうので、神性を出すためには、それを超越した誇張表現や仏師ならではのセンスが問われます。そこで、改めて骨格を少しズラしていくんです。骨格の基本は正しい状態で、「こんなところに筋肉の盛り上がりはないだろう」というところに筋肉を付けたりして、「実在しそうだけど、何か神がかっている」という神々しさを表現しています。

工藤:私は「我休さんが彫るから神々しさが出る」と考えています。写真でも「あのフォトグラファーが撮るとなぜか上品な写真になる」みたいなことがあると思うんです。クリエイターの内部に染み付いた感性が、作品ににじみ出るのではないでしょうか。

我休:確かににじみ出るもので、意識して制御できるものではないですね。僕の場合、若冲もそうですが、神仏を主体としてできた街・京都で生まれ育ったことによるアドバンテージがあるのかもしれません。やっぱり京都は少し特殊な場所ですから。

とはいえ、僕は決して清心ではなく、どす黒い感情や欠損している部分もまた多くもっていることを自覚していますね。

工藤:「清濁併せ呑む」じゃないと奥深い作品はつくれないと思います。強い光があるからこそ暗い影ができる、ジョルジョ・デ・キリコの絵画のように両面を併せもつからこそ、人の心を動かす仏を彫ることができるのではないでしょうか。それこそ、神ではない人間がいたれる神聖さだと考えています。

我休:若冲の言葉で「千載具眼の徒を竢つ」という言葉があります。「俺の作品は1000年後に理解される」という、すごく格好良い言葉です。その通りかなり先をいっていますね。でも当時、相国寺や石峰寺といった力のあるお寺さんがそれを受容していたわけですから、江戸の仏教界は面白い。そういう意味では、若冲は時代が生んだ天才とも言えるでしょうね。

デジタルがもたらす新たなアートの可能性

我休:今回のデジタル復元を見て、デジタルの可能性を改めて実感しました。僕の仕事では、ノミと木槌で彫っていくアナログ工程は不変なので、デジタルは効率化のために補助的に使っている状況です。例えば図面を描く際に、デジタルなら半日、アナログなら1日かかるので、図面はデジタルで描いて、浮いた半日をアナログの彫刻作業に充てる、という活用方法ですね。

しかし『釈迦十六羅漢図屏風』復元プロジェクトでは、デジタル自体が作品になっています。いずれデジタルデータそのものが国の文化財になっていく可能性もあるわけなので、すごい時代になったと思います。

——立体造形の世界では今、3Dスキャンや3Dプリンタがかなり普及してきていますよね。

我休:実は私も3Dスキャンと3Dプリントを利用しています。僕の作品は受注制作なので、作品が完成すると手元には残らないんです。そこで3Dスキャンしたデータを3Dプリントして、自分の資料として保存しています。今後このフローを手ごろな作品の量産に活かせないかと考えているところです。

工藤:それは良いアイデアですね!一点もので高価値のオリジナル作品とは別に、リトグラフのような廉価な縮小版があれば、より多くのファンが我休作品を手に入れられます。近くにあって、いつでも祈ることができるというのが仏像の目的として重要だと思っているので、実現すると嬉しいですね。

我休:僕も同じ意見です。デジタルツールを活用して多くの人に仏像を届けられるよう、模索していきます。

工藤:本プロジェクトでも、それを感じました。これまで何度も図版や画像で見てきたはずなのに、完成した屏風を見たときにすごく感動したんです。屏風になったときの物質感や、そこから受けるインパクトは、デジタルデータだけでは味わえないものだと思います。

デジタルでつくったものを物質としてアウトプットすることが高度な印刷技術によって可能になり、出来上がった作品を直接見て感動する。すごく面白い体験だなと思います。

木下:確かに、デジタルがなければ実現しないものもありますし、それを使ってまた新たな表現を追求していくことが可能ですね。テクノロジーの進化によって、アートの可能性がさらに広がっています。伝統的な手法とデジタルの融合が、素晴らしい作品を生み出しているんです。

——これからのアートの可能性を感じる、濃密で素晴らしいお話でしたね。皆さん、ありがとうございました。

INFORMATION

デジタル推定復元された『釈迦十六羅漢図屏風』は、東京都文京区の「デジタル文化財ミュージアム KOISHIKAWA XROSS(コイシカワ クロス)」で一般公開中。ぜひその目で幻の若冲作品の素晴らしさに触れてほしい。

【開催概要】

開館日:2024年10月5日(土)より、土曜日、日曜日、および土日に続く祝日

時間:1日3回 13:30~/15:00~/16:30~ ※所要時間 約50分 (予定) 各回入れ替え制

定員:各回12名

鑑賞料金:500円

※「印刷博物館」の入場料が別途必要。(企画展開催時は入場料が変わります)

※「デジタル文化財ミュージアム KOISHIKAWA XROSS®」のみの見学はできません。

見学申込み方法:オンラインによる事前予約制。「印刷博物館」Webサイトの予約フォームより申し込み

【作品クレジット】

伊藤若冲「釈迦十六羅漢図屏風」デジタル推定復元

制作:TOPPAN株式会社

監修:山下裕二(明治学院大学教授)/荒井経(東京藝術大学教授)

TOPPAN株式会社所蔵

インテル® Blue Carpet Projectとは

『インテル® Blue Carpet Project』

インテルによる、クリエイター支援プログラム。クリエイションとテクノロジーの関係がますます密接になっていく中、インテルは創作活動と最新テクノロジーの橋渡しをすることで、クリエイティブの最前線で活躍するクリエイターが主役になれる機会を創出している。具体的には、インテル® Blue Carpet Club 参加クリエイターのワークショップやコンテストを通じた、最新のクリエイティブに対する知見の提供を行っている。

TEXT_kagaya(ハリんち)

PHOTO_大沼洋平/Yohei Onuma

INTERVIEW_池田大樹/Hiroki Ikeda(CGWORLD)

EDIT_李 承眞/Seungjin Lee(CGWORLD)、中川裕介/Yusuke Nakagawa(CGWORLD)