Blender×AIツールのMV制作術を『昭和124年』高橋悠が解説!ブラウザで使えるStable Diffusion「PICSOROBAN」の検証も

急速に進化を遂げる生成AIだが、制作環境の構築や操作の煩雑さといった“導入の壁”を感じることも珍しくないだろう。画像生成AI Stable Diffusionも高機能である一方、ローカル環境での運用には一定の知識やマシンスペックが求められる。

こうした中で登場したのが、ハイレゾが提供する「PICSOROBAN」(ピクソロ)だ。ブラウザ上で動作し、インストール不要・プログラミング不要・GPU不要、日本語UIも整備されており、誰でも手軽にStable Diffusionを使えるのが最大の特長だ。

今回そんなPICSOROBANをCG作品『昭和124年』で知られる高橋悠氏が検証。高橋氏は、いち早くCG制作にAIを導入。最新作ではStable Diffusion、iClone、Tripo AIといった複数のAIツールと、Blenderを組み合わせた独自のワークフローを構築。本記事では、そんな高橋氏の最新CG×AIワークフロー、「PICSOROBAN」の実用性について詳しく紹介する。

PICSOROBANとは?

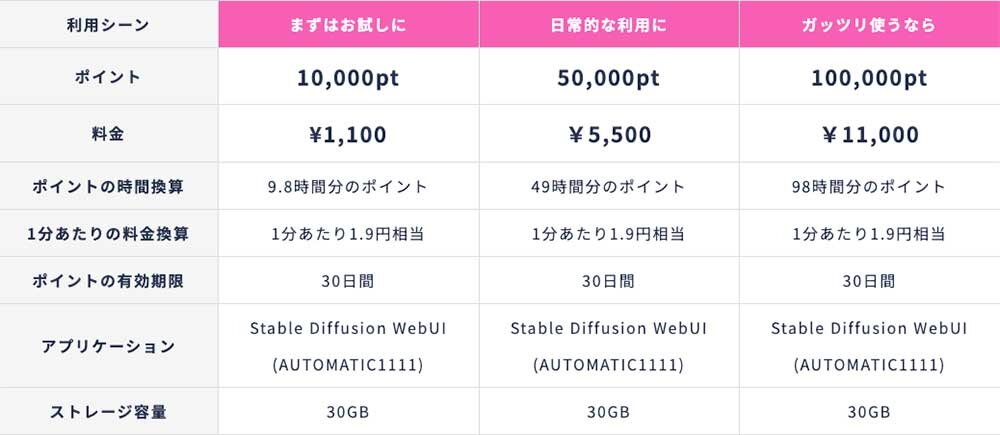

PICSOROBANは、ブラウザ上でStable Diffusionによる画像生成を可能にするクラウドサービス。インストールやプログラミングの知識は不要で、インターネット環境さえあれば、PCの性能に関係なく手軽に利用できる。プロンプトを入力するだけで、リアル風やアニメ風の画像を大量に生成可能。Civitaiから取得したモデルやLoRAもドラッグ&ドロップで簡単に設定でき、多様なスタイルに対応する。さらにControlNetを活用すれば、線画の変換やポーズの調整も自在。拡張機能による操作効率の向上も魅力の一つだ。料金は用途に応じた3プラン制で、初回登録時には無料ポイントも付与される。PICSOROBANは、高度なAI画像生成をより身近なものにするサービスとして、クリエイターの創作活動を支える。

PICSOROBAN

ラフなイメージはMidjourney、細かな調整はStable Diffusionで──AIツールを使い分けた制作スタイル

――自己紹介をお願いします。

高橋 悠氏(以下、高橋):映像ディレクターの高橋悠と申します。もともとは実写映像を手がけていたのですが、コロナ禍で撮影が難しくなった時期にBlenderを触り始めました。そこから少しずつCG制作へとシフトし、現在はCGをメインに活動しています。

X:@nonbit

高橋:自主制作の『昭和124年』というCG作品がSNSで100万回以上再生されたのがきっかけでCGのお仕事をいただくようになりまして、最近では、映画『アイスクリームフィーバー』のCGや、エイベックスさんのバーチャルシンガー『十五少女』のMV、紅白歌合戦でのBE:FIRSTさんの背景映像など、色々とやらせていただいています。

――AIを導入して制作をされた作品を教えてください。

高橋:しっかりと制作に導入した作品ということだと、ミュージシャンの百円音盤さんのMV『Menthol』になります。

とはいえ、以前から自作品のコンセプトアートの案だしやレンダリングした映像を2Kや4Kにアップコンバートする際に部分的に使っていました。画像生成に関しては、ラフなものはMidjourneyで、細かい指定や調整はStable Diffusionで行うという使い分けをしていました。

――AIを導入するきっかけは何だったのでしょう?

高橋:実は、映像ディレクターに転職する前にウェブディレクターとしての経験があり、その際にPythonの開発環境を用意する位の知識は身につけていました。その経験があったおかげで、Stable Diffusionの環境構築にそこまでハードルを感じることはありませんでした。最初はチュートリアルを見ながら色々と試行錯誤していましたが、既にCG制作のためのハイスペックなPCを所有していたこともあり、そのままローカルでStable Diffusionを使い始めたという流れです。

ChatGPTでプロンプトを、PICSOROBANで画像を、Character Creatorで3D化

――今回、百円音盤さんのMV『Menthol』について、どのようにAIを使用されたのか教えていただけますか?

高橋:MVの内容は、電車の車両の中で女性の形をした石像が歌っているというものです。

まず、この石像の顔をAIでデザインしました。Character Creator 4 には、画像から3Dモデルの顔をつくるHeadshot 2というAI強化プラグインがあるのですが、その元画像にはAIで生成されたものを使っています。また、首から下の身体や、MV中のちょっとした小物もTripo AIというプロンプトから3Dモデルを生成するAIでつくっています。

――もう少し詳しく、顔の制作プロセスについて伺ってもいいですか?

高橋:まず最初に、顔の元になる画像を生成するためのプロンプトをChatGPTに作ってもらいました。今回は「女性の石像」がMVのメインになるということで、白い肌、髪型、年齢、顔立ちなど、思いつく限りの要素を箇条書きにしてChatGPTに投げ、プロンプトを作成してもらいました。そのプロンプトをMidjourneyに投げ、画像を生成するというフローです。

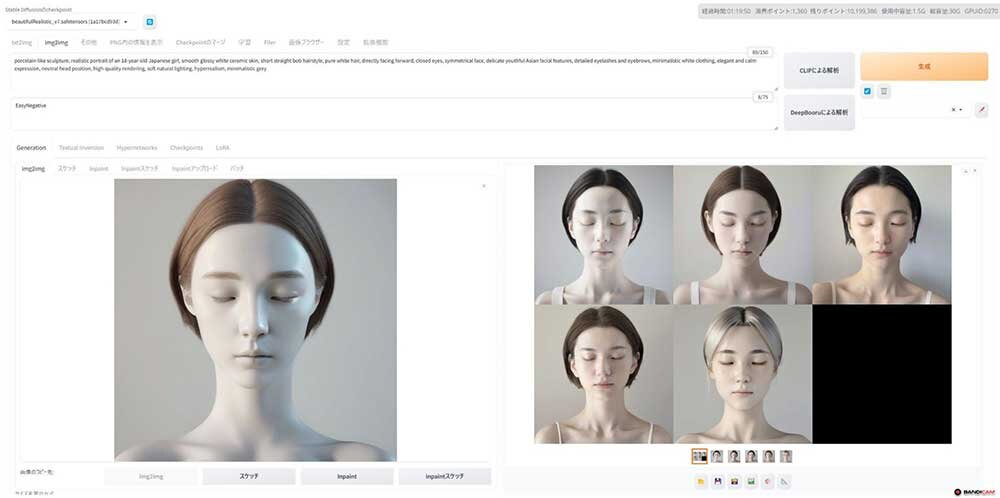

今回は、検証としてこの画像生成の工程をPICSOROBANでやってみました。Stable Diffusionで複数の顔を生成。気になるものが出てきたら、それをベースにImage-to-Imageでさらに微調整をかけていくという流れです。

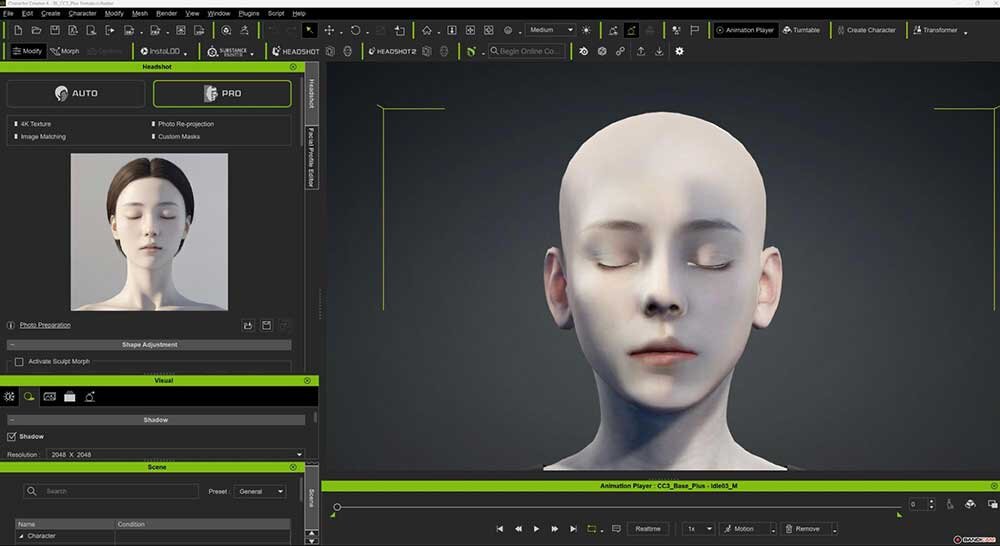

高橋:そうして出来た画像を、前述した画像から3Dモデルの顔をつくるHeadshot 2に読み込みます。画像をドラッグ&ドロップするだけで大まかなフェイシャルは動かせるようになるので非常に便利です。もちろん、画像としては良く見えても、3D化すると破綻してしまったり、横顔など推論で生成された部分がアンバランスになっていることもあるので、画像から3Dにするのも試行回数を重ねる必要はあります。

――このあとはBlenderに移しての作業ですか?

高橋:その前にリップシンクの調整があります。歌に合わせて口を動かさないといけないので、スマホでフェイスキャプチャーをしながら、発音や発声に応じた口の開き具合や形などのパラメーターを調整していきます。

高橋:この作業は、Character Creator 4もリリースしているReallusionが提供しているiCloneを使って調整しています。それが終わったら、Blenderですね。

――身体の方はどうでしょう?

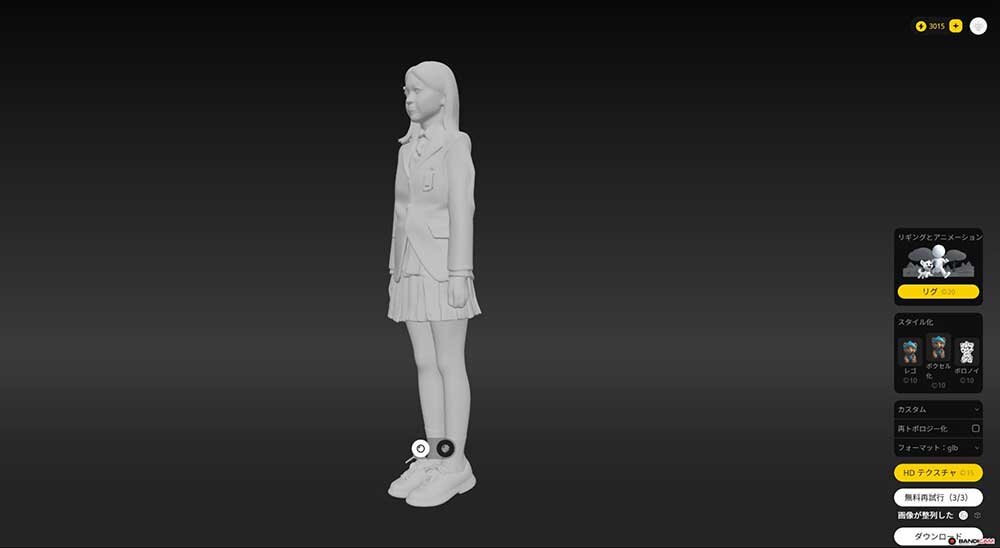

高橋:身体の3Dは、先ほどお話した通りTripo AIでつくっています。今回は石像というコンセプトで、首から下は動かない前提だったため、細かな調整は通常のモデル制作時よりは必要なさそうだと判断し、Tripo AIを導入してみました。

高橋:細やかな調整を行うにはまだまだ限界があるので、今回のように、そういった調整が必要のないモデルの制作には適したツールだと感じています。

AIの発展をきっかけに新たな表現が生まれる

――今回、ブラウザで使えるStable Diffusion「PICSOROBAN」を使ってみていかがでしたか?

高橋:ブラウザからそのまま使える点や、日本語対応している点、基本的な拡張機能が最初から備わっている点など、非常に導入しやすいと感じました。

僕のローカル環境は13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900KとNVIDIA GeForce RTX 4090で構築しているのですが、生成速度に大きな差はなく、パフォーマンス面でも十分です。

やはり環境構築が難しい人でも気軽に始められるのが大きな魅力ですね。ネット環境さえあれば外出先のノートPCでも使えるので、場所を選ばず作業できるのも便利です。

――使ってみて感じた改善点や、ご要望があれば教えてください。

高橋:スマートフォンでも使えるようになると嬉しいですね。ノートPCでも使えるというのは魅力のひとつですが、さらに場所を選ばずに使えるようになると、利便性が一段と上がります。たとえば、撮影現場や外出先で、ふと浮かんだアイデアをすぐに形にできる。そういった場面で生成AIが使えたら、とても便利だなと感じています。

――高橋さんから見て、PICSOROBANはどのような方にオススメだと思われますか?

高橋:まずは「とりあえずStable Diffusionを触ってみたい」という方にとっては、非常に良い選択肢だと思います。特に、ハイスペックなPC環境を持っていない方や、ノートPCをメインに使っている方にはぴったりです。生成AIは実際に触ってみないと分からない部分が多いので、PICSOROBANのように導入コストを大きく下げてくれるツールは、最初の一歩として非常にありがたいですね。

また、PICSOROBANでは、ポイントの消費が「生成枚数」ではなく「利用時間」に基づいているのも大きな特徴だと思います。これによって、枚数を気にせず量を出して試行錯誤でき、初心者にとっても上級者にとっても魅力だと感じました。

――最後に、AIの出現によって、これからのクリエイターに求められることがどう変わっていくと感じていますか?

高橋:正直、いまは本当に過渡期なので、自分でもどう変化していくか完全には読めていません。ただひとつ感じているのは、AIを「素材」や「ツール」として使いこなす力が、今後より一層求められるようになるのではないかということです。

歴史を振り返ると、カメラが登場したことで、リアルを描く必要がなくなり、印象派のような感性を重視した表現が生まれましたよね。そうした表現の転換点がこれまでも何度もあったように、AIの登場も新しい表現の誕生につながる可能性がある。だからこそ、僕自身もAIを恐れるのではなく、積極的に使いながら、新しい表現に挑戦していきたいと思っています。

TEXT_稲庭淳

INTERVIEW&EDIT_中川裕介(CGWORLD)