【GIGABYTE×大阪芸術大学】造形作家Yoshi.氏が学生に伝えたい「キャラクターデザインで大切なこと」

PCメーカーのGIGABYTEは2025年6月24日(火)、大阪芸術大学の学生を対象に造形作家のYoshi.氏による「商業デザインとオリジナル作品でのキャラクターデザインの考え方」と題した講演イベントを開催した。イベントの中では、NVIDIAの澤井理紀氏による「制作を革新するAIとGeForce RTX 50シリーズ」という講演や、GIGABYTE製のPCを使ったYoshi.氏のゲーム体験会も行われた。

商業デザインとオリジナル作品の二刀流

Yoshi.氏は大阪芸術大学出身。美術学科彫刻コース在学中に特殊メイク研究会を起ち上げ、卒業式も特殊メイクで出席して周囲を驚かせたというユニークな存在だった。在学中にロサンゼルスに渡り、そこで特殊メイクはほぼCGでつくられていることを実感し、このまま特殊メイクの勉強だけを進めることに危機感を持って、帰国してゲームスタジオのプラチナゲームズにモデラーとして入社した。そこでCGを学びながら『NieR:Automata』、『ASTRAL CHAIN』、『ベヨネッタ3』などに携わった後、2021年に独立。

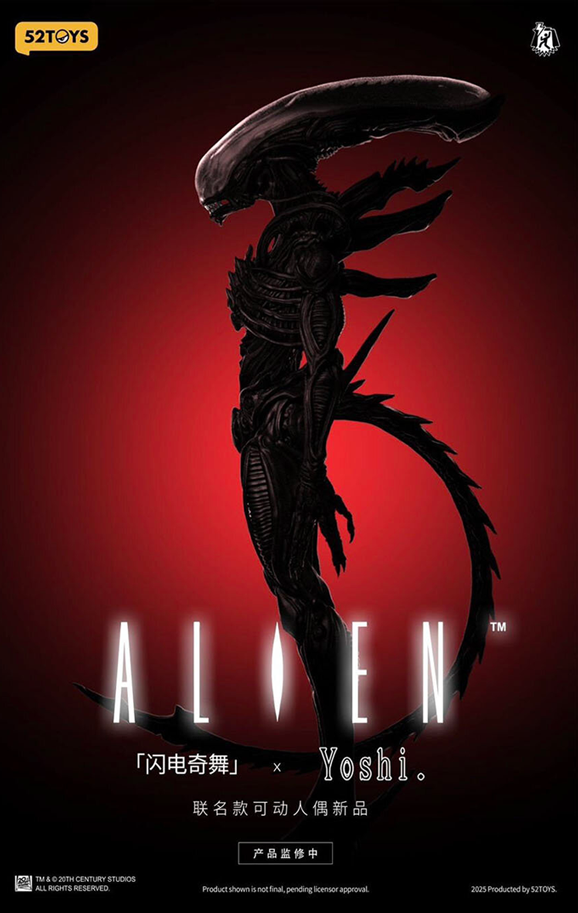

現在はフリーランスとして、スクウェア・エニックスのスマホゲーム『トワツガイ』の災禍の魔女などのデザインやCCPJAPANとのコラボレーションによるエヴァンゲリオンのアレンジデザインなど、クライアントから依頼を受ける一方、カプセルトイの造形デザインをはじめとするオリジナルコンテンツ制作の両方で活動している。

受注した仕事のデザインをする上で意識していること

クライアントから受注した仕事と、作家としてオリジナルデザインを行う上で意識すべきことは異なる。クライアントから仕事を依頼されたら、なぜ自分に仕事を依頼してくれたのかを考え、依頼されたデザインの媒体に合わせてコンセプトを組み立てる。例えばフィギュアであれば、量産できるかどうか。ゲームであれば、どこを狙ってどういう弱点があるのか、ということをクリアにする。

クライアントが求めている印象をヒアリングして提案することも大事だ。クライアントはデザインのプロではないことが多いので、要望をそのまま鵜呑みにするのではなく、その要望をなぜ出しているのかを考えて、様々な選択肢を提案することで良いデザインを目指す。

さらに、見た人へ与える印象を意識することも重要だ。ゲームのキャラクターデザインでは、「ここが弱点かもしれない」など、直感的に分からないと、デザインとしては成立しない。ただし、あまり記号的すぎるデザインはチープになりがちなので、そのバランスをとるのがデザイナーの腕の見せどころだ。

そして、オリジナル作品の制作と大きく異なるのは、チームプレーだということ。フィギュアでもゲームでも、自分ひとりで完結することはない。納品後に他の人がそれを引き継いで作業することを考え、作業しやすいように事前にすり合わせる。チームプレーにおいてコミュニケーションと締め切りは、デザイナーとして一番大事にしなければならない。

そして、クライアントワークとしてデザインする時にYoshi.氏が勧める、3つのポイントを紹介した。

1つ目は、最初から完成デザインをクライアントに見せるのではなく、コンセプトを組み立ててプレゼンしながらラフを見せること。詰め切ってから出しても、印象が違うと何回もやり直しになってしまうので、ラフで出す勇気を持つこと。

2つ目は、ラフを見せてから修正するサイクルを早くすること。このサイクルが遅いと、クライアントも時間が経つにつれて意見が変わることがある。そのため、できるだけ早めに印象のOKを取ってから詰める作業に入る方が良いという。

3つ目は、修正依頼があった際、ただ言われたところを修正する前に、別案で解消できることがあるならば提案してみること。例えば、「首をもっと長く」と言われても、バランスが崩れてしまう場合は、首を伸ばすのではなく肩を下げることで首を長く見せることができる。クライアントが「なぜ修正したいのか」ということを考えて、最善の方法を考える。ただし、ダイレクトに「首を直して欲しい」という要望ならば素直に修正するべきだ。そのバランス感覚は大事なので、柔軟に対応することも大切だと語った。

オリジナルキャラクターのデザインで意識していること

一方、作家としてオリジナルキャラクターを制作する際、Yoshi.氏が意識しているポイントとして、まずはキャラクターの設定とバックボーンを考えることが挙げられた。どういうキャラクターでどのような過去があるのか、どんな性格なのかなど、外見の設定ではなく人格や物語を最初に組み立てる。

キャラクター設計ができたら、それを体現するようなシルエットにする。顔がコンプレックスのキャラクターならば、前髪で顔を隠しているなど、説得力が出るように記号となる要素を入れ込むことが大事。奇をてらって逆のことをやる方法もあるが、まずは設定を体現するシルエットができた上でやった方がいい。

さらに考えるべきは、オリジナルキャラクターは高い確率で立体化することになるので、立体映えする面構成にすること。立体では正面と横で印象が変わるため、複雑に入れ込んで形を形成するなど、ユーザーが手に取った時に発見した時の楽しさを入れることを意識する。

そして、見る人が持つ印象をしっかり誘導することも大事だ。強そう、怖そう、かわいいなど、見た人が持つ第一印象をコントロールする。自分がユーザーに感じて欲しい印象をユーザーに伝わるようにして、そこからの性格開示でギャップを出すなどして愛されるキャラを目指す。

オリジナルでデザインする場合、自分のフェチを入れつつオタク心の目線を忘れないことも重要とのこと。「自分のフェチを入れることは少量に収めろ」と言われがちだが、つくり手自身がユーザー目線を忘れないようにする。「こういうのが好きじゃない?」というユーザーへの問いかけが共感をどんどん増やしていくとYoshi.氏は語った。

制作アプローチとプロモーション

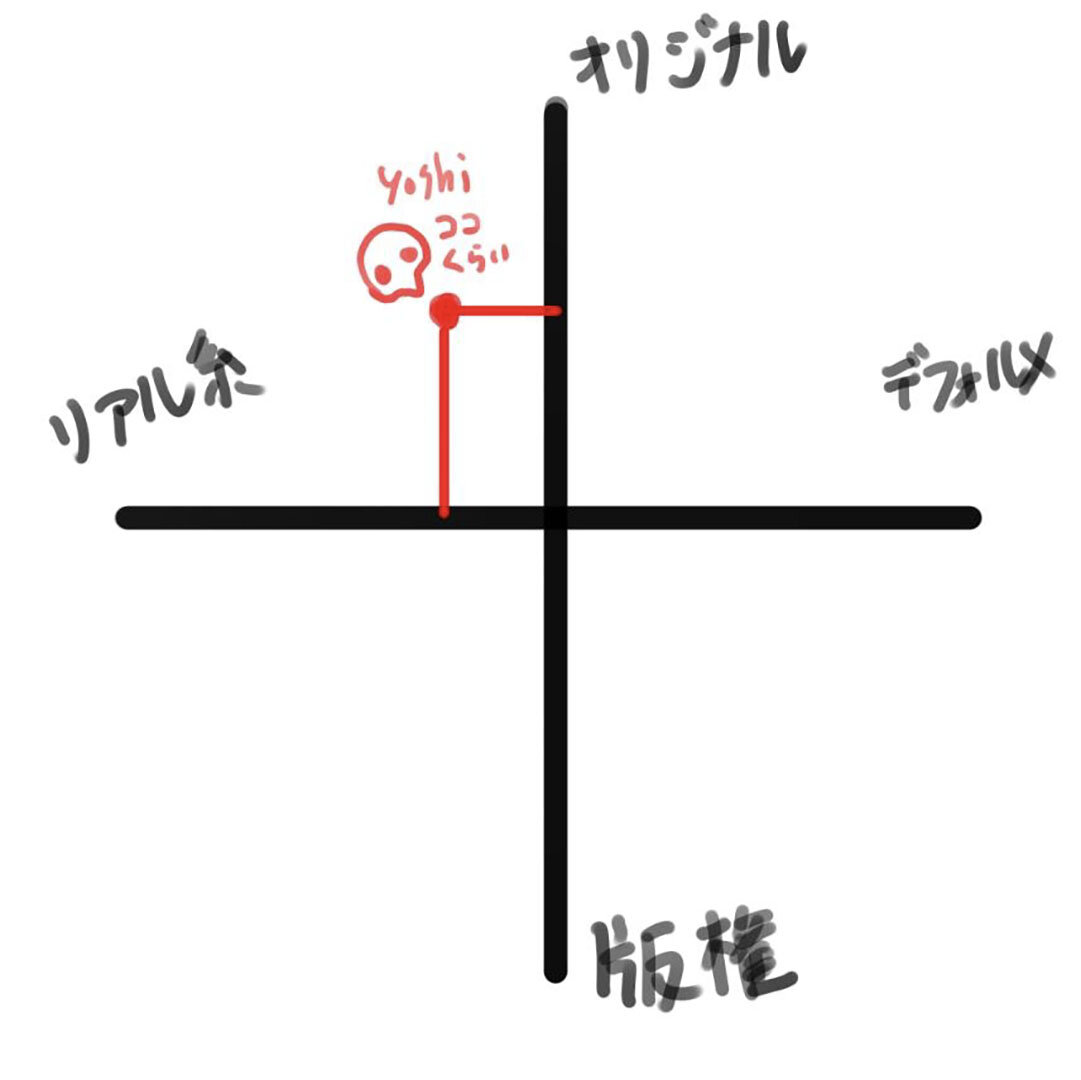

デザイン業務をやっていく上での、つくるものへのアプローチの仕方と、プロモーションに対する考え方も述べられた。まずは、自分がデザインしたいものがどこに位置するのかを把握すること。リアル系とデフォルメ系、オリジナルと版権、どちらが楽しいのか、得意なのかを改めて考えてみる。自分を客観視して立ち位置が分かったら、その上で作品を見た人にどう思われたいかを考える。

クリエイターを目指す学生に対して、「技術=センスではないし、上手い=面白いではない」という言葉が贈られた。技術もセンスも、上手いも面白いも全部大切。ただ、オリジナルでは、ゲームでも絵でも一番に求められるのは独創性と目新しさ。そこを伸ばそうと考えると技術の方に目が行きがちだが、センスはすぐには育つものではないので、意識的に並行して模索すべきとのこと。

その上で自分と人とを比較せず、評価の視野は外に向けることも必要。学生時代はどうしても同世代の上手い人や先輩の影響を受けがちになるが、そのジャンルを得意とする人に寄せても到底勝ち目がないので、自分の付加価値を育てた方が絶対にいい。

そして、作品づくりと同じくらい大切なのはプロモーション。いかに多く人の目に留まるかが大事なので、オリジナルをメインでやりつつ、流行っている中で自分が好きなものがあれば、ファンアートをつくって多くの人に見てもらうこともひとつの手。別の層を取り込みつつ、自分を支持してくれる既存の層が求めるものも出し続ける。この2つの層をミルフィーユのように重ねていくと、自分の視野も広がっていく。

また、「あなたの強みは何?」と聞かれた時に、このテイストが好きで強みだという「自分のフックポイント」を答えられるように言語化して把握しておく。好きでもない流行り物に乗っかってもファンには見抜かれ、それが本当に好きなガチ勢には勝てない。やはり、自分の好きなものをつくるというのが当たり前に強い。

最後に自身の後輩でもある在校生に対し、「センスや技術を育てるための時間はみんな同じなので、その中で自分が何をしたくて、どうなりたいのかをしっかり理解して、何より楽しんで創作活動をし続けるのが一番賢明です。大学生の時間は今しかないので、遊べる時にはめちゃくちゃ遊ぶのも大事です。今はとにかくいろいろやって、自分は何が好きなのか、という選択を間違えないようにするのが一番いいかなと思います」というYoshi.氏の言葉で講演は締めくくられた。

最新のGPUでAIをより快適に操る

イベントでは、Yoshi.氏の講演に先立って、NVIDIAシニアテクニカルマーケティング マネージャーの澤井理紀氏による「制作を革新するAIとGeForce RTX 50シリーズ」と題された講演も行われた。

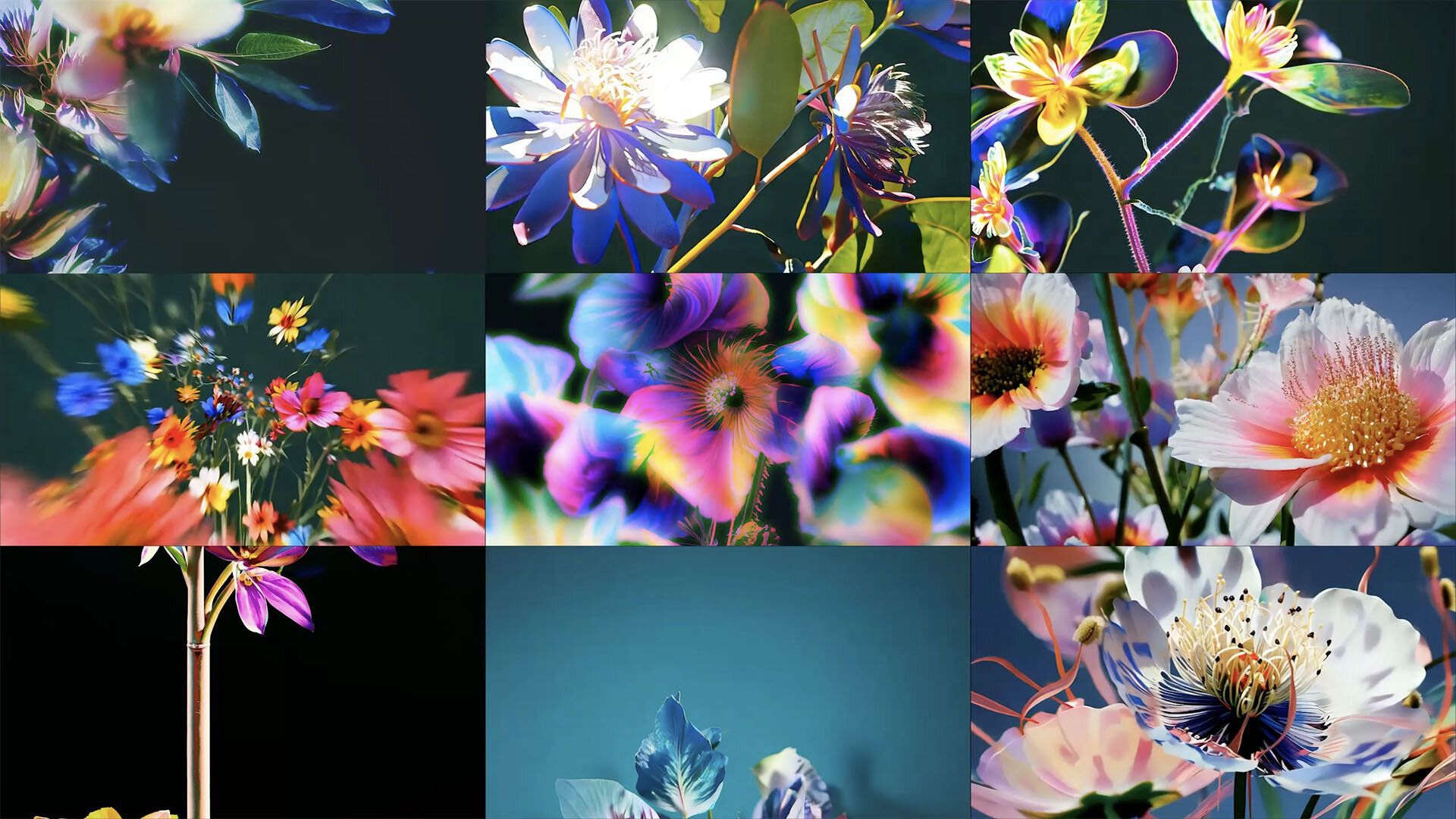

最初に澤井氏から2025年6月にフランスで行われた「NVIDIA GTC Paris Gallery」というイベントで、AIを使って制作されたアートワークが紹介された。

AIはクラウドの膨大な計算リソースを使い、最新かつ最大規模のAIモデルによって品質の高いコンテンツを生成できるのは周知のとおりだ。では、AIをクラウドではなく、手元にあるPCで動かせばどうだろうか。PC上でAIを動かす上で最も価値があることは、コントロールできるところだ。自分でAIモデルを選定して、チューニングを行い、ワークフローを組むことで、他にはない自分だけのAIシステムが構築できる。そして、各クラウドサービスでは実行回数の上限や、従量課金という縛りがあるが、手元のPCでAIを動かせば、気が済むまで実行することができる。

ただし、PC上でAIを動かすにはPCのスペック、特にGPUのスペックによって、動かせるAIモデルの規模が決まる。そこで勧めたいのが、NVIDIA GeForce RTX シリーズを搭載したPCだ。最新のGPUのアーキテクチャも備わっており、これまでよりも大きなAIモデル、より高度なAIモデルでも高速に処理できるようになっている。例えば、特定のスタイルに特化した画像生成AIといった、オリジナルなAIシステムをPC上で構築することも可能だ。

「今ではAIは単なるツールではなくて、創造的なパートナーとなっています。AIが予期せぬ発見を促して、アーティストの視点を映し出す鏡ともなっています。ぜひ皆さんもAIと共に、内なるビジョンを大胆に解き放っていただきたいと思っています。皆さんの芸術がどのようにAIによって進化するのを楽しみにしています」と、澤井氏は学生たちに語った。

GIGABYTEのGeForce RTX 50シリーズ搭載PCでのゲーム体験会

今回、このイベントを主催したGIGABYTEからもGeForce RTX 50シリーズを搭載したクリエイターモデルの「AERO」やゲーミングハイエンドモデルの「AORUS MASTER」といったノートPCが販売されている。16インチ、18インチ、そしてハイパフォーマンスモデルから非常に薄くて軽いモデルなど、制作のスタイルや要件に合わせて最適なノートPCを選択できる。イベントではGeForce RTX 50シリーズ搭載のGIGABYTEノートPCによって、Yoshi.氏のゲーム『IZON.』の体験会も行われた。学生たちはストレスなくスムーズにゲームを動かすことができ、その快適さに驚きの声が上がった。普段は触れる機会が限られる最新PCの実力を体感できたようだ。

講演後の質疑応答の時間では、制作についての質問だけでなく、「フリーランスになるときに不安はなかったか」など今後のキャリアの参考になる質問もあり、そのひとつひとつにYoshi.氏が丁寧に答えた。最後にはYoshi.氏を囲んで記念撮影を行い、大盛況のうちにイベントは終了となった。

このイベントを通じて、第一線で活躍を続けるYoshi.氏と、日々創作活動に励む学生が、世代を超えた大阪芸術大学の先輩と後輩として同じ時間を共有し、深い交流が生まれたのは、両者にとって貴重な機会だったといえるだろう。

TEXT & EDIT_園田省吾 / Shogo Sonoda(AIRE Design)

PHOTO_中村昭一 / Shoichi Nakamura(レブフォトワークス)