AI×CG制作の現在地とインディーアニメ制作最前線まで〜Intel Boot Up 2025レポート〜

「Intel Boot Up~Creative Sparks Begin Here!~」が2025年8月28日(月)に開催された。本イベントは、CGWORLD×Intel 主催による、異業種の交差とひらめきをテーマにデジタルクリエイターたちが講演を行うオンラインイベント。

本記事では、イベント内で開催された4セッションの模様をお届けする。

SESSION#01_CG×AI最前線 現場目線で探る活用の現在地

本セッションのスピーカーを務めたのは、MILLENNIUM PARADE『GOLDENWEEK』『M4D LUV』『KIZAO』などハイクオリティなCG制作で知られるkhakiにてCGディレクター/アートディレクターを務める横原大和氏。最前線のCGクリエイターでありながら生成AIツールの黎明期から継続的にR&Dに取り組んできた氏の視点から、AIツールの現状・可能性・活用手法が語られた。

まず、講演は従来の映像制作ワークフローを図示し、「1.プリプロダクション」「2.モデリング&アセット」「3.アニメーション」「4.シミュレーション&エフェクト」「5.ライティング&レンダリング」「6.コンポジット&編集」と工程を大別。

その上で、2022年頃のMidjourneyやDALL·Eを皮切りに現在まで発展を続けてきた生成AI技術の変遷を振り返り、現場のクリエイターが感じてきた不安と期待の変化について、氏自身の制作例を交えながら紹介した。

横原氏いわく、生成AI技術の初期、2022年頃にDALL·EやMidjourney、Stable Diffusionといった静止画生成技術が一般に知られるようになったが、連番合成における揺れや一貫性欠如など問題が多かったという。ただ、そこにControlNet技術が登場したことにより制御が徐々に可能になった。

また、言語モデルの性能向上と共に、操作は自然言語による対話的なものへと変化し、「隣に座っているPhotoshopアーティストに指示をするような感覚で」映像を処理できるようになりつつある。そうした2025年時点の到達点のデモとして、横原氏はGemini 2.5による画像生成デモを披露。与えられた画像に対し、服の上にロゴを合成することや、ポーズや髪型の変更などを短時間で反映するフローを示した。

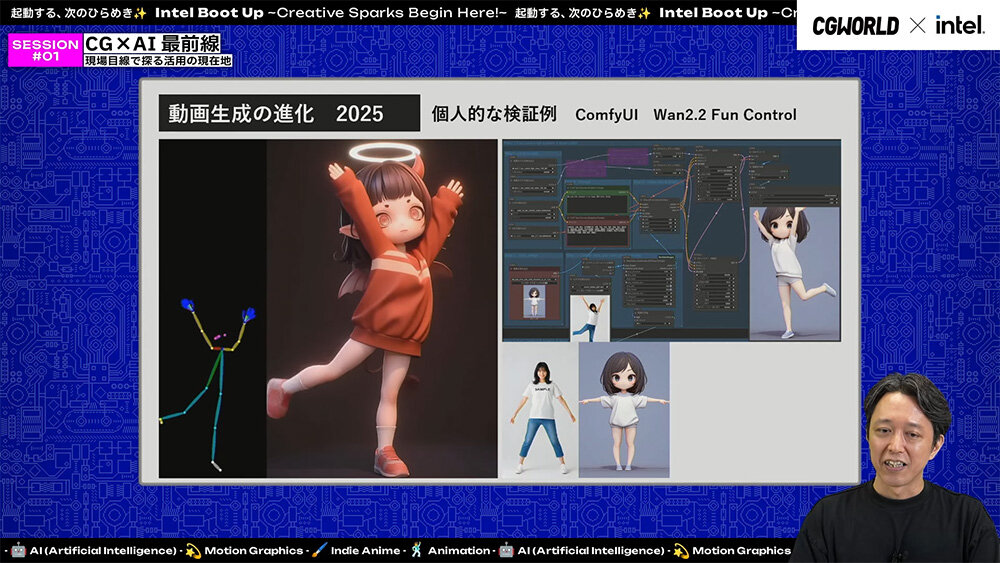

一方、動画生成もAnimateDiffやRunway Gen-2をはじめとするサービスにより、映像としての「それっぽさ」が手軽に出る段階となった。Google Veo 3によるCM風の映像やKiling AI 2.1やComfy UI Wan2.2 Fun Controlなどのデモなど次々と映像を切り替えつつ、実用に足る段階も近いことを示唆した。

これらに加えて、3D生成技術も急伸。Tripo 3DやHunyuan3D、RODAN Gen2などの生成精度と速度を示しつつ、もはや検討用の粗モデル程度には使える段階が訪れている。ただ、あくまでこれらはプロトタイピングや内部検討、プロップ案出しの速度を劇的に上げるためのものであり、最終的に使用する3Dモデルには未だ人の手による作業が必要だという。

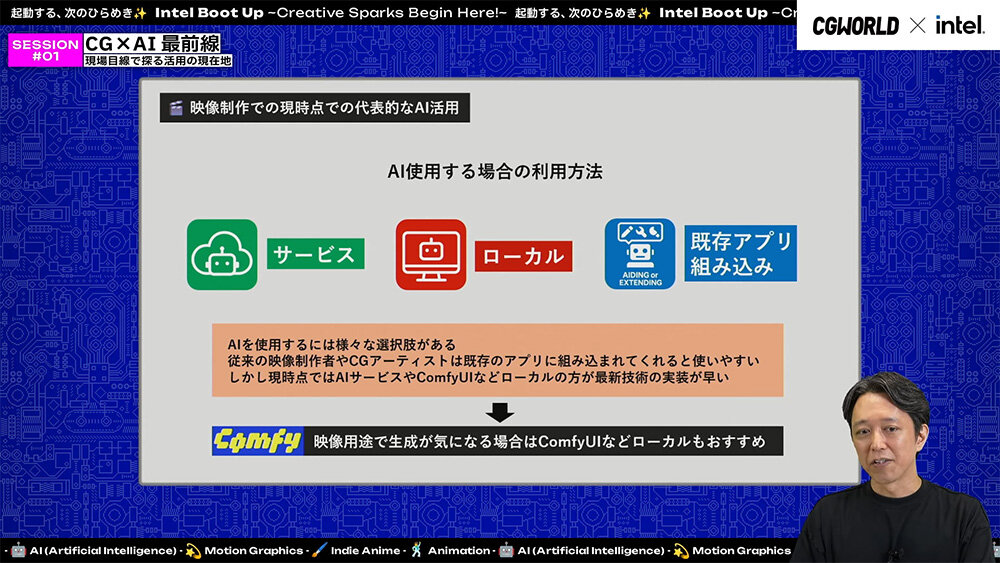

以上から横原氏は(1)プリプロ段階での企画・ボード・コンセプトの生成、(2)LLMによるDCCツールのスクリプト支援、(3)社内プレゼン向けの動画・静止画といった速度と量が効く領域での生成AIの現場導入を提案。

ツール選択としては、クラウドサービスとComfyUI等ローカル生成を併用するのが実践的ではないかとした。総じて、静止画は実用段階、動画・3Dはラフ〜検討中心。作家性や厳密な演出が要る本番は既存手法と併走しつつ、進歩速度を睨んで使い所を見極める、というのが講演の結びだ。

アーカイブはこちらSESSION#02_高密度モーションと色彩設計 デザイン制作プロセス大解剖

続く第2セッションのスピーカーを務めたのはモーショングラフィックデザイナーのヨシダタカユキ氏と、METEORA st.所属の映像イラストレーター・ケイゴイノウエ氏。ビジュアルとモーションの密度にこだわった作品作りをしてきた2人の視点から、色彩設計や構図の考え方、動きの設計思想などデザイン制作の裏側からこだわりまでを話した。

講演では、まずイノウエ氏が2020年頃の自身の作品を紹介。夜の秋葉原を自作イラストとモーショングラフィックスで埋め尽くした作品が拡散されたのを通じて、ビビッドな色彩で街を埋め尽くすという作風が確立されたという。

制作の際は、画面の1ヶ所だけが光ったり動いたりすることに「寂しい画面で我慢ならない」と話し、いかに画面全体に動きをつけるかから構成を考えていくと話した。文字や光のモーショングラフィックスについては、配置や始点終点ともに散りばめ、常に飽きさせないような画面作りを心掛けているという設計思想が語られた。

また、自身の作家性の根幹にあるものを「UIを派手にしたい」「色に対するモヤモヤした感情」にあると話したり、サイバーパンクな街並みを飾るキャラクターの肌が白いのは映画『ブレードランナー』冒頭で街を飾る舞妓の影響であることなど、クリエイターとしてのスタンスや意外な源流に言及する一節も見られた。

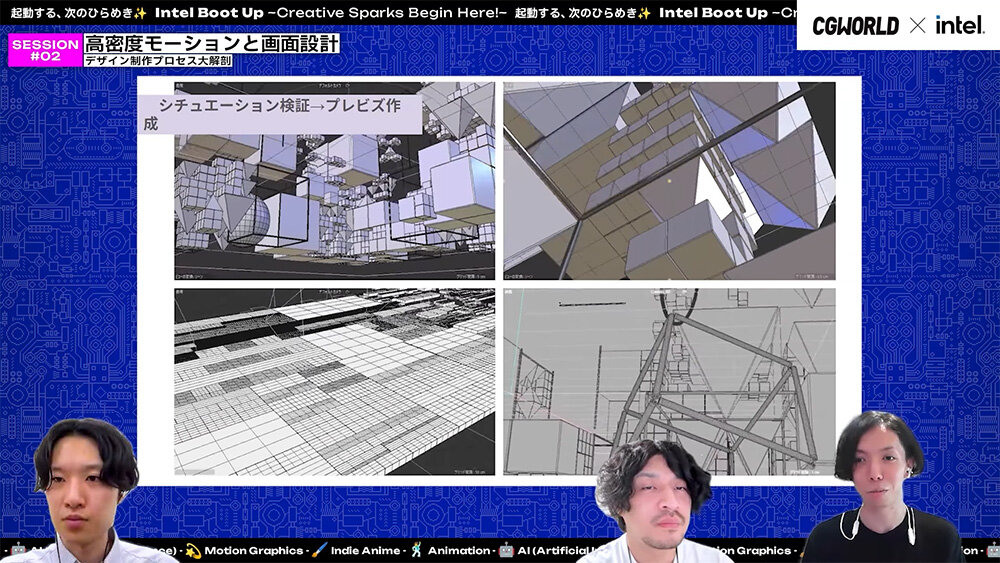

続くヨシダ氏は、過去の作品「CGWORLD StationID」を紹介し、これを端緒として自身のコンセプトメイキングの様子を紹介。ヨシダ氏はまずノートにワードを奔放に書き殴り、そこから連想を膨らませていくことで次第にコンセプトの輪郭を掴んでいくそうだ。そこから、プリプロダクションとしてCinema4Dでプリビズを作成。

本当にコンセプトから思いついた世界観がおもしろいのか、実感としての手応えがあるのかを探っていく。これはそのままプレゼンにも使用され、イメージボードやムードボードがなくともプレゼンできるようになったのはRedshiftのような技術の進歩の恩恵だという。併せて、こうしたプリビズを制作する際には、演出の抑揚や緩急を意識していることも語られた。

創作活動では、使用するマシンやソフトが表現に直結する。イラストからアニメーションへと活動を広げるイノウエ氏は、複数のソフトを組み合わせた制作フローを試みている。その快適さは、PCの性能に大きく依存するそうだ。一方ヨシダ氏は、「動画制作は尺が決まっているため、レンダリングや確認だけで数日かかる場合もあるが、高性能PCなら1日で完了することもある」と語った。クライアントワークでは限られた時間内で試行錯誤を重ねることが質を高める鍵であり、最初に高スペックな環境へ投資しておくことの重要性を強調。高性能PCは、効率化の道具にとどまらず、表現を深めるための“余地を広げる投資”と位置づけられた。

終盤の対談では双方の視線が交錯。高密度なモーションと色彩を手掛けるクリエイター同士で、作家性を巡る議論や、クリエイティブを続けていくために必要な体験や経験など、分野越境的な知見や視点が交わった。

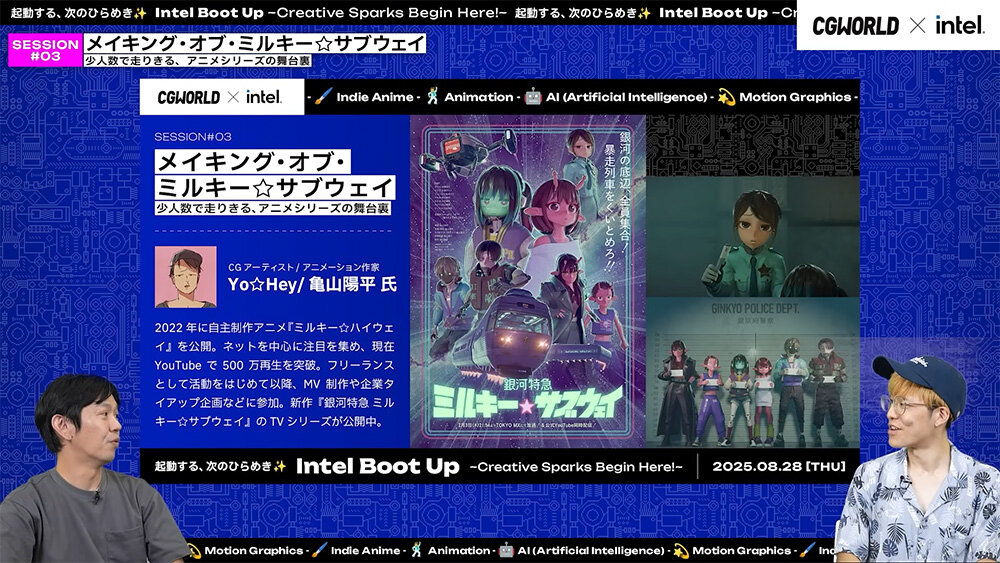

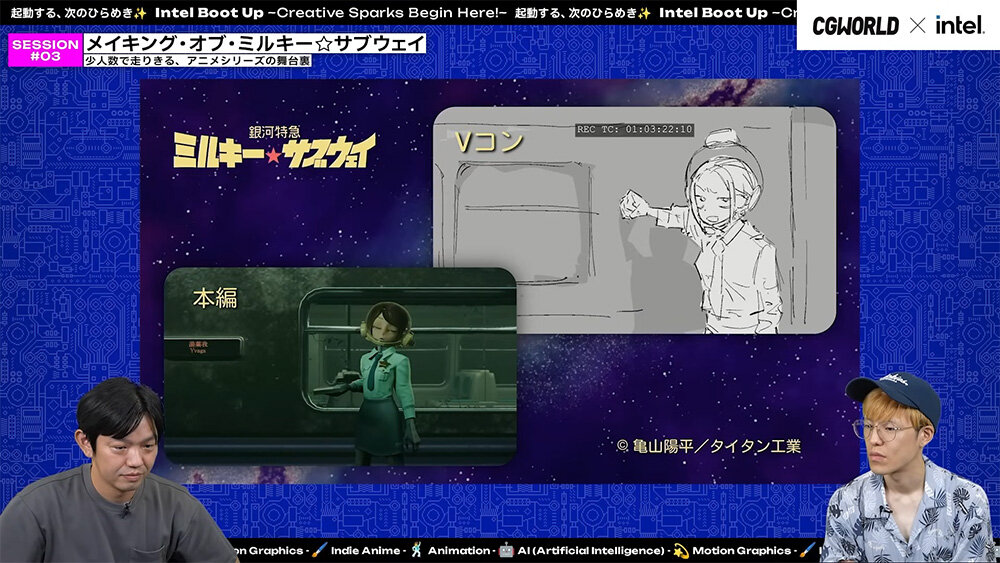

SESSION#03 _メイキング・オブ・ミルキー☆サブウェイ 少人数で走りきる、アニメシリーズの舞台裏

第3セッションのスピーカーはCGアーティスト/アニメーション作家のYo☆Heyこと亀山陽平氏。現在放送・配信中の短編CGアニメシリーズ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』の監督だ。アニメファンの間でも高く評価されている本作だが、なんと亀山氏とアシスタント3名の小規模体制で行われている。短編であるとはいえ、全12話にもなる映像をいかに制作しているのかその舞台裏が語られた。

まず、亀山氏は『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』という作品がどのようにして生まれたのかを紹介。いまではTVシリーズとなっている本作だが、最初はあくまで専門学校の卒業制作であり、難解な雰囲気の作品が作られがちな周囲に反発してシンプルな娯楽作をつくろうとしただけだったという。

しかし、結果的に本作は卒業制作作品としては異例と呼べる規模でネットで拡散。とうとう、アニメ『ドラえもん』や『クレヨンしんちゃん』を手掛けるシンエイ動画からオファーが訪れ、TVシリーズとして制作することになったのだという。1話あたり3分半という映像尺はテレビ編成の要請とリソースとの折衷の結果だというが、企画当初のスタッフは亀山氏1人しかいなかったこともあり、非常に不安なプリプロダクションからのスタートだったそうだ。

当初は全12話の制作を1人でやるつもりだったという亀山氏だが、早々に実現不可能であるという事実に直面しスタッフを集めることになる。集まったのは、亀山氏を含めて計4人。インディーアニメクリエイターとしての知人や専門学校の同級生から集った経験者たちだが、この4人で1日4カットを上げ続けるというのは「2年間全力疾走を続ける長距離走」だったという。

ただでさえリソースが少ない上に、卒業制作のときのようにアフレコ収録を何度も行うような進行も許されない。プリプロ段階で脚本と演出を先にしっかりと固め、アニメーションの動きからセリフの実尺や当たりを徹底検証、仮声も亀山氏が自ら吹き込むことでテンポを詰めてからオーディション、収録へと繋げていったそうだ。

3Dの制作に関してもBlenderに一本化。Substanceのようなツールも使用せず、カット演出の構成もLibrary Overrideを利用して同時進行的に進めていく。レンダリング用のPCも書き出し専用のものを1台用意され、映像の書き出しを始めた端から次の作業に移れたという。これには細かな工程表を組まなくともメンバーが制作を進められ、とにかく待ちの時間を減らすということが目的にあったそうだ。

監督自らが制作と企画進行を兼務するインディー寄りな体制は、自由度の高さや柔軟な意思決定を可能にし、尖ったクリエイティブを実現させてくれるものの、制作プロデューサー不在ゆえの負荷も大きかったようで「優秀なプロデューサーさんの応募を待ってます」との言葉で講演を締めくくった。

アーカイブはこちらSESSION#04 _ P.A.WORKSのアニメーション制作術『駒田蒸留所へようこそ』に見る作画×CGの融合

本イベントの最後のセッションとなる第4セッションのスピーカーは、『SHIROBAKO』や『スキップとローファー』『さよならの朝に約束の花をかざろう』など多くのアニメ-ション作品を代表作に持つP.A.WORKSで3DCG部部長を務める市川元成氏。美麗な作画に定評のある同スタジオがどのようにして3DCGを制作に導入し、バランスの模索と実現を図っているのかが、劇場アニメ『駒田蒸留所へようこそ』を例に語られた。

まず、美麗な作画に定評のある同社において、3DCG部がどういったシーンで役割を果たしているかが市川氏から説明された。市川氏によると、普段の3DCG部は車や電車などの乗り物、モブの群衆や宙を舞う葉や花弁、水などの流体や、風のエフェクトなど、作画で描くことが難しい部分について担当しているという。『駒田蒸留所へようこそ』においては、タクシーの車体やウイスキーを製造するための樽などがこれにあたる。

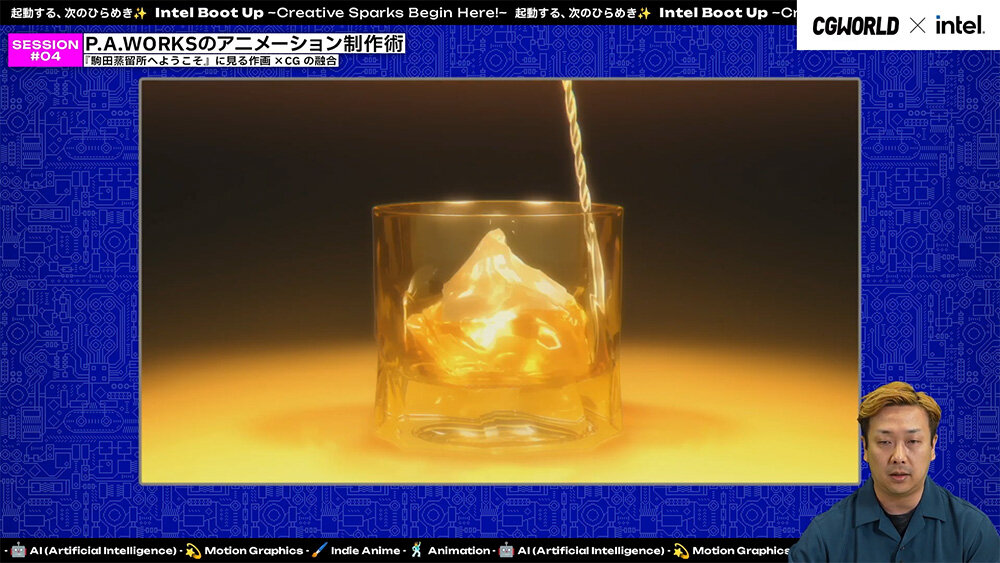

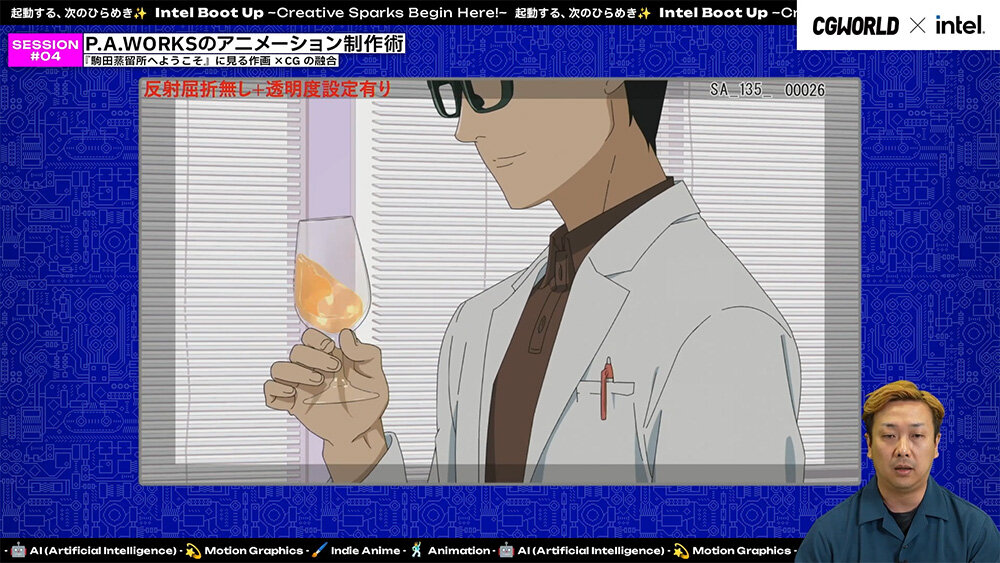

そんな3DCG制作の中でも、本作でとりわけ力を入れて制作されたのがウイスキーとグラスだ。ウイスキー蒸留所を題材に据えた本作においてキーアイテムとなるこれらを3DCGで描く決断に至った理由について、市川氏は監督からの要望があったという。ガラスとそれを満たす液体による光を立体的に描くためにはどうしても限界があり、それを説得力ある動きで描くために3Dの情報量を活かすことになったそうだ。これは煮詰まりつつあるセルルックCG表現に悩んでいた市川氏としても、ひとつの挑戦だったという。そして、実在の蒸留所からも全面協力を受け、試行錯誤が始まった。

グラスのハイライトと光の屈折のためにモデル形状を何度も改良し、液体は3ds Max内のMAX Liquidでのシミュレーションで粘度や衝突設定をカットごとに最適化した。ルックについても、ガラス・液体・氷それぞれで最大値をまず取得。その後After EffectsのCartoon系エフェクトで情報量を絞って作画シーンに馴染ませる。他にも、リミテッドアニメーションの2コマ打ち、3コマ打ちに馴染ませる作業など、多くの工程が語られた。

映像制作に欠かせないシミュレーションは膨大な処理時間を要するため、PC性能が効率を大きく左右する。市川氏によれば、CPU性能が10%異なるだけで1回の処理に1.2分の差が生じ、1週間で144分もの作業時間が短縮できるそう。つまりその分だけ試行錯誤を重ね、作品を磨き上げる機会が増えるのだ。納期がある以上、限られた時間の中でどれだけ多くブラッシュアップできるかが作品の質を決める。高性能なPCを使うことは、単なる時短にとどまらない。表現の幅を広げ、クリエイター自身の成長を後押しする有効な選択肢になるといえるだろう。

市川氏は最後に、P.A.WORKSを作画が主役の会社であると認めつつも、3Dがそれを立てる脇役として地味に留まってはならず、より良いフィルムをつくるために切磋琢磨し合うライバルであると強調。より良い画をつくるためには、既成のワークフローの外にある正解をも模索する必要があるという、新しいアニメ制作の姿勢を示した。

アーカイブはこちら以上4講演を以て「Intel Boot Up~Creative Sparks Begin Here!~」は終了。好評のうちに幕を閉じた。

インテル® Core™ Ultra プロセッサーとクリエイティブにおける有用性

インテル® Core™ Ultra プロセッサーがクリエイターにお勧めな理由はこちら!

最後に、3DCGや生成AIを活用した、多彩なクリエイティブを支えるハードウェアにもぜひ注目してもらいたい。

インテル® Core™ Ultra デスクトップ・プロセッサー200S シリーズは、マルチタスク・マルチスレッド処理やコンテンツ制作アプリに加え、AI処理においても高い性能を発揮する。

CGゼネラリストであれば、Blenderを立ち上げながら、Substance PainterやNukeやAfter Effectsなど複数の高負荷アプリを同時に開きながら作業を並行して行うことも珍しくないが、こういった同時並行の処理に高いパフォーマンスを発揮する。

図左はPremiere Proのパフォーマンス比較、図右はLightroomのパフォーマンス比較。

※本検証は、Puget Systems社が開発した業界標準のベンチマークツール「PugetBench for Adobe Premiere Pro」および「PugetBench for Adobe Lightroom Classic」を用いた、最新世代のプロセッサーの性能検証を実施。

また、インテル® Core™ Ultra デスクトップ・プロセッサー200S シリーズはその高い拡張性も特徴のひとつ。CPU直結のI/Oは低レイテンシでデータ転送が可能で、Thunderbolt、SSD、PCIeといった接続性が他社CPUに比べても充実している(※マザーボードによる)。特にインテルが開発したThunderboltは、大容量・高速データ転送を可能にし、クリエイティブ活動に最適だ。Core UltraではCPU直結のThunderbolt™ 4を最大2ポート備えるが、競合他社にはCPU直結のThunderboltポートは存在しない。

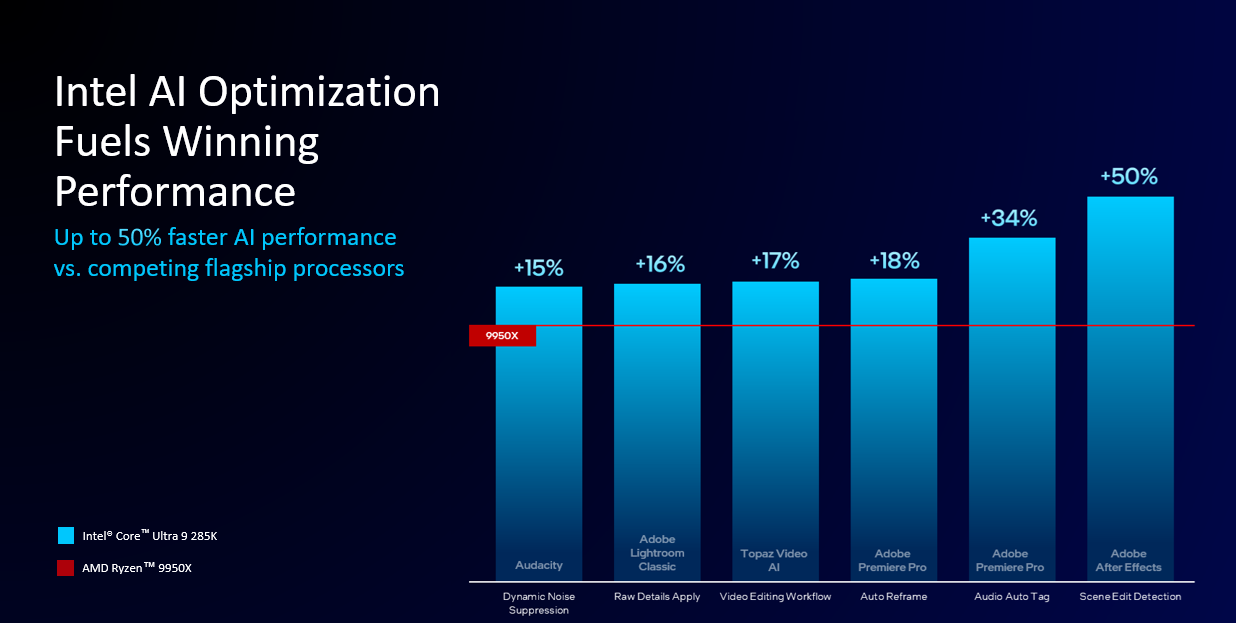

さらに、AI機能を活用した制作ワークフローにおいて、インテルはAMDを一貫して上回る結果を示した。Lightroom ClassicではRAW画像の強化処理がよりスムーズに進み、Premiere Proでは映像の自動リフレームやオーディオ解析が効率的に行える。さらにAfter Effectsのシーン検出では処理が大幅に短縮され、映像編集の試行回数を増やすことが可能となった。これらはいずれも現場で繰り返し行われる作業であり、わずかな処理時間の短縮が積み重なることで大きな生産性の向上につながる。インテル環境は、Adobeを中心に制作するクリエイターにとって、時間を有効に活かしながら表現の幅を広げるための確かな基盤となっている。

※本検証は、NVIDIA RTX 4090を搭載した最新環境にて、Adobe公式ワークロードを用いて2024年10月31日時点で実施。

そのうえインテルは、世界中で幅広くビジネス利用されている責務のもと、さまざまな周辺機器メーカーとのテスト・デバッグやソフトウェア会社との連携による最適化を実施。こうした取り組みが、クリエイティブソフトや外部機器との安定した連携=「当たり前の快適動作」につながっている。

TEXT_稲庭淳

EDIT_中川裕介(CGWORLD)