トンコハウス制作のNetflixシリーズ『ONI ~ 神々山のおなり』(全4話/154分)の配信が10月21日(金)にスタートし、全世界190の国と地域に、字幕と吹替を合わせると31の言語で届けられている。初監督した短編アニメーション『ダム・キーパー』(2014)が2015年米国アカデミー賞短編アニメーション部門にノミネートされてから7年、監督として初めての長編アニメーションを完成させた堤 大介氏に、企画の経緯や本作に込めた思いを語ってもらった。なお、このインタビューは本作の配信開始直前にオンラインで行なっている。

おなり(白石涼子)、かっぱ(新井里美)、なりどん(クレイグ・ロビンソン)、校長(沢田敏子)、アマテン(上田麗奈)、風太郎(間宮康弘)、カルビン(マリナ・アイコルツ)、たぬきんた(釘宮理恵)、なま&はげ(中務貴幸)、アン・ブレラ(戸松遥)、だるまちゃん(久野美咲)、おなりの母親(沢城みゆき)、天狗(井上和彦)、にんじん(植竹香菜)

関連記事

『ONI ~ 神々山のおなり』インタビュー No.3/中村俊博氏「アニメーションスーパーバイザーとして心がけたことは、相手をリスペクトする姿勢です」

アメリカナイズしなくてもビジネスとして成り立つ時代になった

CGWORLD(以下、CGW):9月の関係者上映会で、ひと足先に『ONI』の前半2話を拝見しました。月並みな表現になってしまいますが、素晴らしかったです。「よくぞ、やってくださった」と思いました。それと同時に『ONI ~ 神々山のおなり』(以下、『ONI』)の作り手の皆さんが、何を考え、どうやって本作をつくり上げたのか、記録しておきたいとも思いました。

堤 大介監督(以下、堤監督):ありがとうございます。ぜひ僕以外のスタッフにもインタビューして、記録を残してください。僕自身、楽しみにしています。

東京都出身。スクール・オブ・ビジュアル・アーツ卒業。ルーカス・ラーニング、ブルー・スカイ・スタジオなどで『アイス・エイジ』(2002)や『ロボッツ』(2005)のコンセプトアートを担当。2007年ピクサー・アニメーション・スタジオに招聘されアートディレクターとして『トイ・ストーリー3』(2010)や『モンスターズ・ユニバーシティ』(2013)などを手がける。2014年7月ピクサー・アニメーション・スタジオを去り、トンコハウスを設立。初監督作品『ダム・キーパー』(2014)は2015年米国アカデミー賞短編アニメーション部門ノミネート。2021年には日本人として初めて米国アニー賞のジューン・フォレイ賞を受賞。1冊のスケッチブックに71人の有名アーティストが1枚ずつ絵を描き、手渡しで世界中を巡ったプロジェクト『スケッチトラベル』の発案者でもある

CGW:まずは企画の経緯を教えていただけますか?

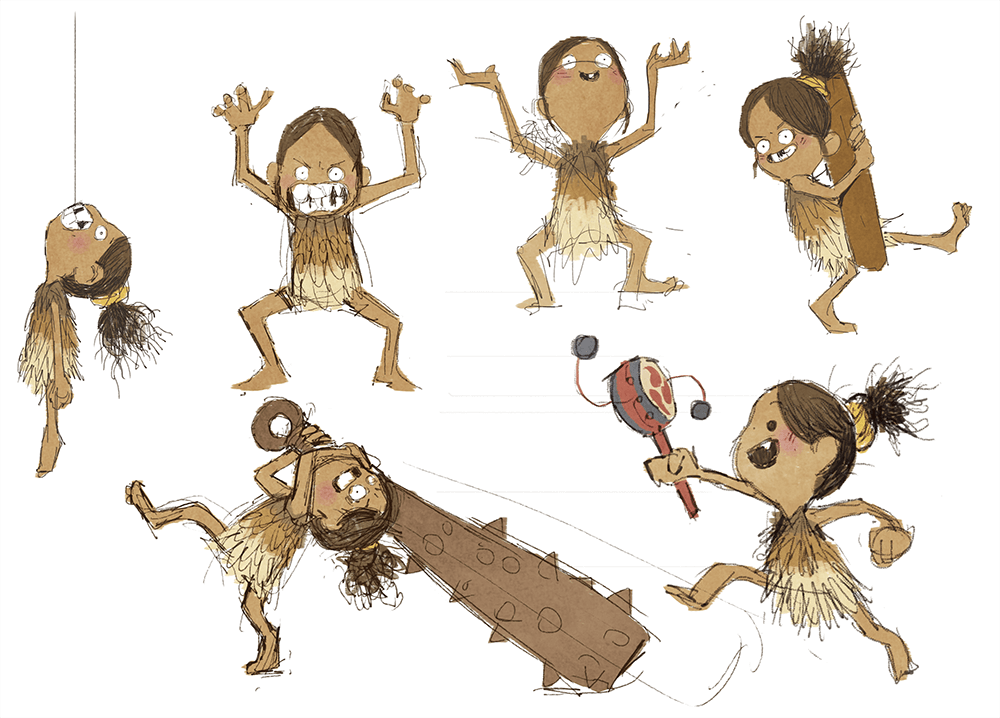

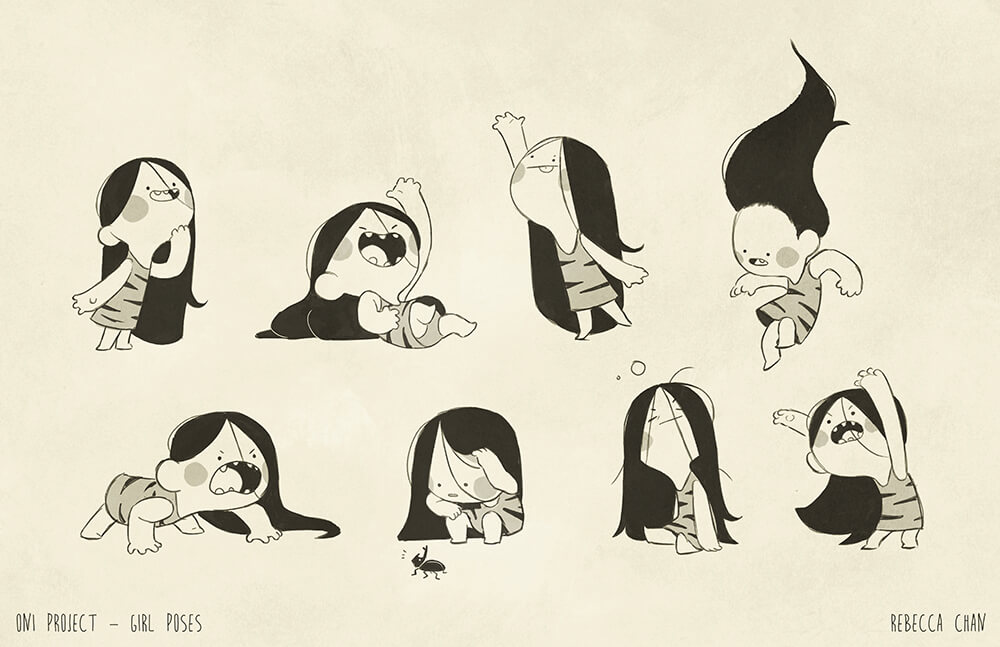

堤監督:トンコハウスは過去に4回の展覧会をやっているんです。その2回目にあたる石ノ森萬画館(宮城県石巻市)で実施した2017年の企画展(第65回特別企画展 トンコハウス展「ダム・キーパー」の旅)用に描いた1枚の絵から『ONI』の企画がスタートしました。僕らの展覧会では「Future of TONKO HOUSE」と名付けたコーナーを毎回設けていて、これから立ち上げようとしている企画や、実現したいと思っている夢を飾るんです。その企画展の準備をしていたときにロバート(・コンドウ氏)から「もし好きな物語をつくって良いと言われたら、ダイス(堤監督の愛称)は何をやりたい?」と聞かれて描いたのが「なりどん」の髪の毛の中から「おなり」が顔を出している絵でした。

CGW:デザインのスタイルはちょっとちがいますが、今の「なりどん」と「おなり」に近いですね。

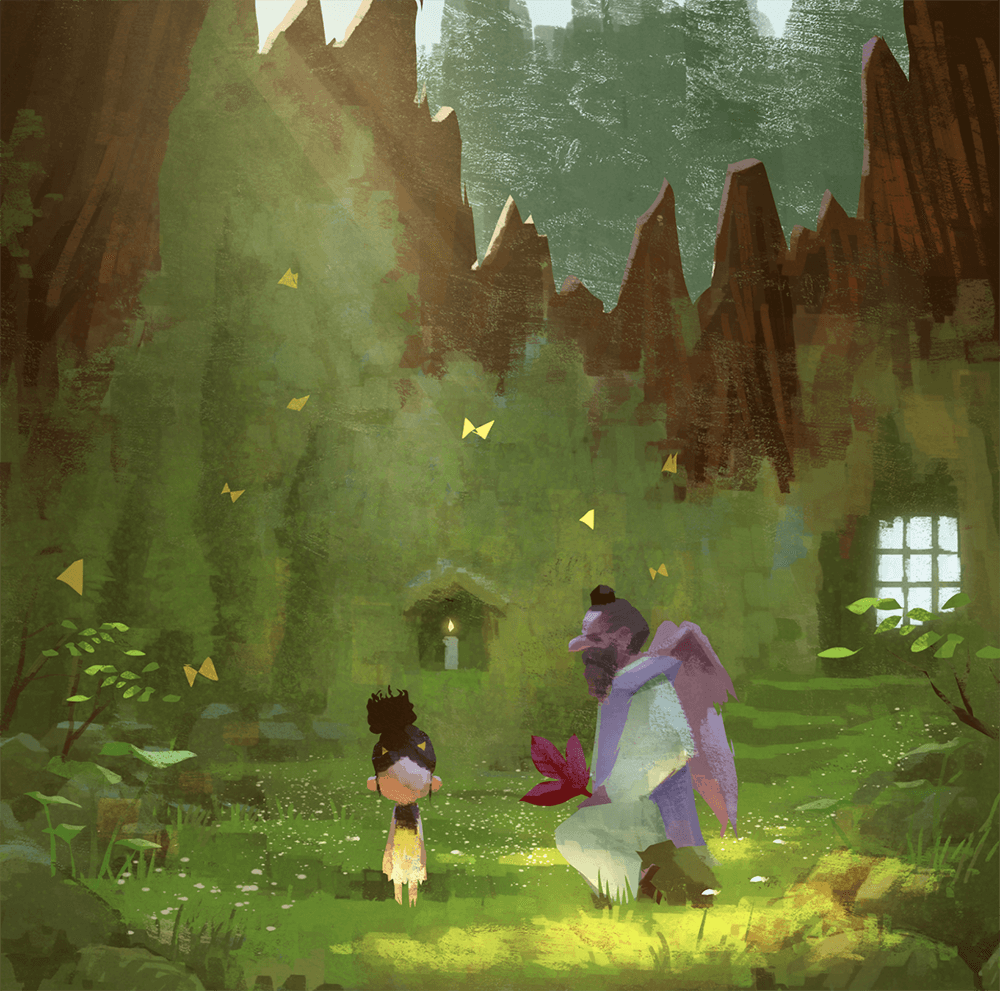

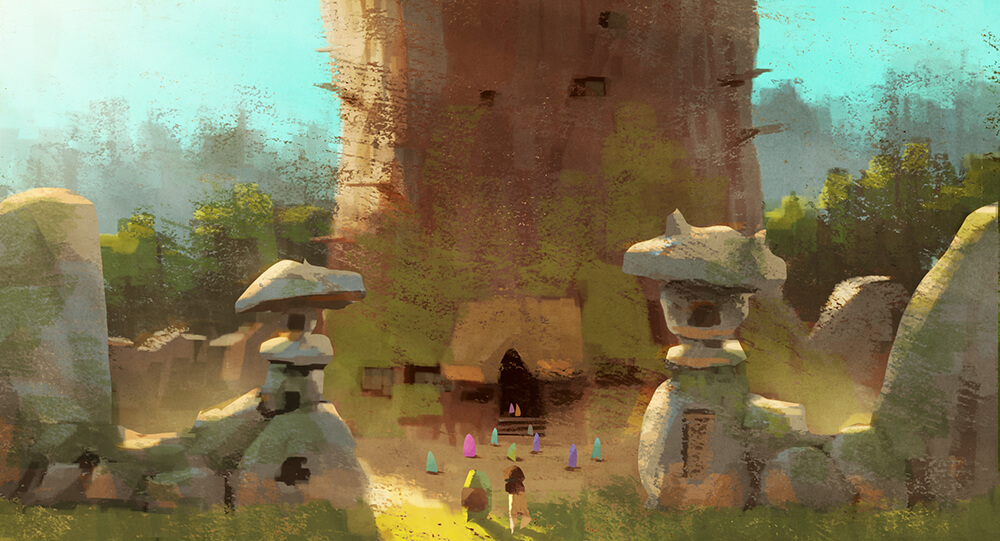

堤監督:「日本を舞台にした物語をつくってみたい」という気持ちが僕の中にあったんです。それから雷神、風神、河童、天狗といった魅力的で面白いキャラクターがいっぱい登場する日本の民話の世界観を、日本の人はもちろん、それ以外の国と地域の人たちにも知ってもらいたいという気持ちもありました。当時は『ダム・キーパー』の長編アニメーション映画を20世紀フォックス・アニメーションと共同制作する企画を進めていたのですが、ディズニーによるフォックス買収の話が浮上したりして、フォックスで進行中だったプロジェクトがどんどんキャンセルになっていったんです。『ダム・キーパー』も例外ではなくて、上手くいかないもどかしさが僕らの中にありました。

CGW:その渦中での問いかけに対して、日本を舞台にした鬼の物語をつくってみたいという答えを返したわけですか。

堤監督:そうです。その絵を描いた時点では、まったくストーリーを考えていなかったんですけどね。『ダム・キーパー』の企画が頓挫した後、何個か立ち上げた企画の中に『ONI』も入ってはいましたが、僕ひとりで温める期間が1年ほど続きました。日本の民話のリサーチをする中で「鬼というコンセプトはすごく面白い」と思うようになり、「そもそも鬼とは何だろう?」「現代を舞台にした鬼の物語をつくれないだろうか?」というように構想が膨らみ、物語の大筋や伝えたいことが決まっていきました。ただ、そんな中でNetflixが別の企画に興味をもってくれて「ぜひやりましょう」という話になったんです。トンコハウスがあるバークレー(カリフォルニア州)までNetflixの重役さんが来てくださり、僕がピッチをすることになりました。そのときには僕はそちらの企画の方で勝負をかけていて、「ほかに、こんな企画もありますよ」という感じでさらっと『ONI』のスケッチやアニマティクスをお見せしたんです。僕らの余裕を示して、トンコハウスを実際よりも大きく見せる演出のようなつもりでした(笑)。そうしたら「すごく良い! これがやりたかったんだ」とNetflixに言われ、突然方針が変わってしまったんです。本当にびっくりしました。

CGW:そんなことってあるんですか(笑)。日本の民話の世界観をベースにした作品がつくられたことに、私は驚くと同時に納得もしました。きっと堤さんたちがプッシュしたんだろうと勝手に想像していたので、その展開はものすごく意外です。堤さんが勝負をかけた企画の方はキャンセルになったのでしょうか?

堤監督:はい。スケッチやストーリーボード、アニマティクスなどをたっぷり用意したのに、止まってしまいました(笑)。その企画は「トンコハウスがプロジェクトを立ち上げられるよう、早く売り込まなければ」という気持ちでつくっていたんです。『ONI』の方は僕のパッションから生まれた企画で、資料は少なかったのにNetflixは興味をもってくれました。僕自身は、日本でつくるならまだしも、アメリカで日本人の僕が日本の物語をつくる企画は受け入れられないだろうと思っていたんです。例えば映画『ゴースト・イン・ザ・シェル』(2017)では日本人のキャラクターの多くがアメリカナイズされ、日本人以外の役者が演じていました。たった5年前の話ですが当時はそれが当たり前だったんです。にもかかわらずNetflixは「日本の物語を、日本人である堤 大介の目線でつくってほしい」と言ってくださったんです。「そんな会社があるのか?」と信じられなかったですね。

CGW:先ほど「鬼というコンセプトはすごく面白い」と語っていましたね。Netflixもそこに共感してくれたのでしょうか?

堤監督:そうだと思います。鬼の正体は日本に昔住んでいた外国人ではないかという説は、昔からよく言われています。毛むくじゃらだったり、肌の色がちがったり、体が大きかったり......、見た目がちがう人たちを怖がって鬼と呼んだのではないかという説です。実際、たたら製鉄の技術を伝えた渡来人が住んでいた地域には鬼伝説が数多く残っていたりするんです。自分たちが知らない文化や、見た目がちがう人たちを怖がって、敵や悪いものだと思うようになるということが、今の時代にも起こっているのではないかと僕は思います。そこから『ONI』の物語をつくり始めたんです。Netflixさんにピッチをしたときにも「まだ大筋しか決まっていませんが、現代にとても必要な物語だと思います」と訴えました。そこに感銘を受けてくれたのだと思います。

CGW:余談になりますが、ピクサー・アニメーション・スタジオ(以下、ピクサー)の『私ときどきレッサーパンダ』(2022)を観たとき「よくこの企画が通ったな」と驚いたんですよ。中国系カナダ人のドミー・シー監督が、同じ中国系カナダ人の女の子の物語を描いていました。正直そこに羨ましさや寂しさも感じていたので、『ONI』を拝見したときに「よくぞ、やってくださった」と思ったんです。それと同時にハリウッドの価値観の変化を強く感じました。

堤監督:ありがとうございます。価値観の変化は僕も感じていて、Netflixをはじめとするストリーミングサービスというプラットフォームが大きく影響しているように思います。どこの国や地域に住んでいても、映画館に行くことなく自分の家庭で作品を視聴できる環境がここ10年であっという間に整いました。それ以前の時代には、アメリカで作品をつくるなら、人口の多いアメリカ内陸部の人たちが理解できるものをつくらなければいけないという事情が現実問題としてありました。でも今なら、アメリカ人に理解されなくてもビジネスとしてちゃんと成り立つんです。人々の偏見が少しずつなくなり、ダイバーシティを理解できる時代になってきたことが価値観の変化を促したと僕自身も思いたいのですが、一番の要因は、アメリカナイズしなくてもビジネスとして成り立つ時代になったことだと思います。

CGW:ビジネスとして成立しているからこそ、持続可能であり、今後も同様の環境が維持できるだろうとも考えられますね。

堤監督:そう考えて良いと思います。

『ONI』はよそ者たちの物語

CGW:『ONI』の企画が通った後、どうやってチームをつくっていったのでしょうか?

堤監督:まずはデベロップメントのための小さなチームをつくることから始めました。最初に決めなければと思ったポジションはプロデューサーと脚本の2つです。プロデューサーはサラ・K・サンプソンに依頼しました。サラはピクサーでキャリアをスタートしており、彼女のことは以前からよく知っていたんです。当時はGlen Keane Productionsで『TRASH TRUCK』(2020〜2021/NetflixシリーズのCGアニメーション作品)などを手がけていましたが、『ONI』のことを話したら「ぜひ一緒につくろう」と言ってくれて、2020年の2月からトンコハウスに参加しました。脚本は岡田麿里さんに「ぜひ書いてください」と猛烈アタックしたんです。最初はすごく小さなチームで少しずつ脚本を固めていき、2020年の秋頃から本格的なプリプロダクションをスタートしました。

CGW:サンプソンさんと岡田さんになぜ参加してほしいと思ったのか、決め手になったことを教えていただけますか?

堤監督:サラはまだ若いのですが、CGアニメーション作品のプロダクションを回すプロデューサーの仕事に慣れていて、その実力はわかっていました。大学時代に日本に留学した経験もあって、日本に対する興味がある人なんです。加えて僕が『ONI』をつくりたいと思う理由に共感してくれたことが決め手になりました。先ほど言ったように、鬼は自分たちが知らない文化や、見た目がちがう人たちを怖がる気持ちが生み出した存在です。それは僕が30年近く外国人としてアメリカで暮らす中で感じてきた気持ちに通じるものがあるんです。マイノリティとして生きていく者の目線は僕ならではの要素なので、いつか形にしたいと思っていました。さらに話を広げると、僕には10歳の息子がいて、ジャパニーズアメリカンとしてアメリカで育っています。日本人なのか、アメリカ人なのか、そのどちらでもないのか......。そんな息子が『ONI』の物語をどう受け取るのか、つくりながらすごく考えていました。『ONI』はよそ者たちの物語です。そこにどこまで共感できるか考えてほしいと話したところ、サラは「ぜひやりたい」と言ってくれました。

CGW:岡田さんの決め手は何でしたか?

堤監督:岡田さんはキャラクターの心の中の闇を書ける人で、僕はそれが特に好きだったんです。上手い脚本を書ける人は多いですが、キャラクターの闇を書ける人はなかなかいません。実は当初の方針だと『ONI』の脚本は最初から英語でつくることになっていて、何人かのハリウッドの脚本家でテストもさせてもらいました。でもどこかが上手く噛み合わず、日本の物語は日本人に書いてもらいたいという気持ちが僕の中で高まっていったんです。トンコハウスのメンバーの多くは日本語が理解できないので「日本語で書かれても困るよ」という意見もありました。Netflixからも「どうやってチェックすれば良いんですか?」と言われました(笑)。それでも最終的には「僕が英語に翻訳して、英語の脚本にしますから、基になる脚本は日本語でやらせてください」という僕の希望を通させてもらったんです。

CGW:岡田さんの脚本は、不条理を不条理としてきちんと残しておくところが私は好きですね。言語化しづらい気色の悪さがどこかに残っていて、初めてその作品に触れたときには戸惑いましたが、こういうスタイルの人なんだと理解できた後はじわじわと味わいが増していきました。

堤監督:おっしゃる通りです。岡田さん自身、複雑な人なんです。複雑というのは面倒くさいということではなく、すごく正直な人なんです。僕自身、温度調節が下手で正直すぎる性格なので、岡田さんの作品の正直さに惹かれていました。『ダム・キーパー』の時代から、僕の作品では闇と光がテーマになっています。闇と光は人の外側にあるのではなく、内側にあるんです。それを岡田さんと一緒に表現できたら最高だろうなと思ったのですが、まさか請けてくださるとは思っていなかったんですよ。岡田さんが手がけてきた作品はティーンエイジャー向けが多くて、子ども向けは少ないです。すごくお忙しい人だということも理解していましたが、岡田さんも「おなり」に共感できると言ってくださったので、「お互いを知るための合宿期間を設けましょう」ということでバークレーに10日間滞在していただきました。

CGW:あの忙しそうな人が10日間も合宿したんですか?!

堤監督:はい。申し訳ない気持ちはありましたが、毎日朝から晩まで自分たちの生い立ちなどを話し込みました。それから一緒にご飯を食べたり、山登りに行ったり......。すごく濃いやり取りをしていく中で、お互いの信頼関係を築くことができましたね。岡田さんとのコラボレーションはそこからスタートしました。

CGW:本気の入れ方が普通じゃないですね。

堤監督:それはよく言われます。岡田さんも僕と同様にすっごく本気でやる人なので、温度感が合いました。僕は一歩まちがえると、すごく煙たがられるというか、ウザがられるんです。熱すぎてね(笑)

CGW:お噂はかねがね伺っております(笑)

堤監督:岡田さんが僕の温度感に対して「Too Muchだ! 耐えられない!!」と感じたら続けられないだろうと思ったので、実際に脚本を書き始める前にお互いを知るための合宿期間を設けることを提案したんです。「合わないね」と思ったら、「どちらからでもNOと言えるようにしましょう」ということも事前に取り決めていました。合宿が終わった後は、日本とアメリカの時差がある中で何度も電話でやり取りを重ね、脚本を仕上げていきました。岡田さんは僕が彼女の脚本を英語にすることを完全に任せてくださったんです。この点はすごいと思いました。最終チェックができませんから、相当の信頼がなければ成立しないつくり方だったんです。すごくやりづらかったと思います。

CGW:岡田さんにとっては、自分の脚本の英訳を堤さんに任せられるかを判断するための合宿でもあったんですね。

堤監督:そうです。 そういうやり方を可能にしてくれたトンコハウスの首脳陣や、応えてくれた岡田さんに感謝しています。

進むべき方向を自分で決められるようにならないと、絶対にクオリティが上がらない

CGW:脚本の完成後、2020年の秋からプリプロダクションがスタートし、徐々にチームが大きくなっていったというながれでしょうか?

堤監督:はい。まずはストーリーボードの制作から始めました。併行してMEGALIS VFXによるCG制作のテストも始まりました。MEGALIS VFXはエフェクト制作を中心に手がけてきたスタジオなので、リギングはアニマ、アニメーションは同じくアニマとマーザ・アニメーションプラネットに担当していただきました。アニマとは『ダム・キーパー』の長編アニメーション映画のパイロット制作で、マーザ・アニメーションプラネットとは短編アニメーションの『ムーム』(2016)の制作でご一緒してきたので、『ONI』の制作にも参加していただきました。

CGW:『ONI』には栗田 唯さんをはじめ7人のストーリーアーティストが参加していますが、その中でも堤さんがTwitterで「天才」と絶賛していた鳥海ひかりさんが気になっています。1話と4話のストーリーボードに加え、2話のエピソディック・ディレクター、3話のストーリーリードも担当していますね。どんな方ですか?

▲堤監督による鳥海ひかり氏の紹介ツイート『ONI~神々山のおなり』は、鳥海ひかりと言う天才が僕の右腕(エピソディック・ディレクター)として、ストーリーチームを引っ張ってくれなかったら絶対できなかった作品。

— Dice Tsutsumi - ONI Thunder God's Tale on Netflix! (@tonkohouse) October 17, 2022

鳥海ひかりはきっと日本の未来を引っ張っていく若手作家の一人。彼女が大暴れした #ONI は今週金曜日 #netflix で配信開始! https://t.co/RBiZg6H2dC

堤監督:まだ本当に若いのですが、日本の未来を担う1人になってくれるのではと期待しています。鳥海さんとは彼女が2017年にピクサーでアニメーションのインターンをしている時代に知り合いました。ピクサーから採用のオファーがあったらしいのですが監督志望だったのでアニメーターとしての就職は断り、Glen Keane Productionsでストーリーアーティストとして活躍していました。『ONI』にはどうしても彼女の力が必要だったので、8ヶ月だけトンコハウスに参加して、エピソディック・ディレクターという助監督のような役割を担ってもらったんです。『ONI』は日本の物語なので、ストーリーアーティストの半数くらいは日本人に依頼したいというこだわりが僕の中にありました。

CGW:今はウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオに所属しているようですね。

堤監督:はい。ストーリーアーティストとして入社して、あっという間にストーリーボードのスーパーバイザー(以下、SV)になりました。

CGW:それはすごい。ぜひ今後も日本のスタジオやアーティストとコラボレーションしてほしいですね。

堤監督:絶対にしてほしいです。彼女のようにこっちでがんばっている人たちは「自分は日本人だ」いう気持ちを強くもっている人が多いんです。若杉 遼さん(CGWORLD編集長、兼ソニー・ピクチャーズ・イメージワークスのCGアニメーター&レイアウトアーティスト)も同じだろうと思っています。『ONI』は大きな予算があった作品ではありませんが、アメリカやカナダの大規模スタジオがつくる作品に負けないものになったと確信しています。そういう作品をつくるためには、日本でがんばっている人たちと、こっちでがんばっている人たちが交流し、コラボレーションすることがすごく大事だと思っています。交流を継続していくことで、ピクサーやディズニーに行かなくても、彼らと勝負できる作品をつくれる環境が日本でも整ってくると思います。

CGW:2016年に「先生に聞く。」という連載記事のインタビューを受けてくださったとき、堤さんは「『就職するため』に講義を受けている人と、『一生の仕事にするため』に受けている人とでは、5年先、10年先、20年先で大きな差がついてしまいます」と語っていました。あのとき「堤さんは20年先を見据えて人と組織を育てているのか......」と驚いたんです。『ONI』の上映会や今回のインタビューを通して、当時からまったくぶれていないんだなと感じました。『ONI』をつくりながら、20年先を見据えていたのではないですか?

堤監督:当時のインタビューで僕が何を言ったのかまったく覚えていないのですが、そうおっしゃっていただけたことはすごく嬉しいです。僕も含めて、人は目の前の結果に左右されてしまうものです。正直に言えば『ONI』の配信開始を数日後に控えた僕は「誰も見てくれないんじゃないか」という恐怖の中にいます。でもその恐怖に対して僕ができることは何もありません。一方で、5年先、10年先、20年先を考える上で、『ONI』をつくった経験はすごく貴重なもので、必ず活かすことができるんです。すでにものすごく大きな財産を得ているので、作品が世の中にどう受けとめられるかは、おまけとして考えるしかないと思っています。だから制作に参加してくれたスタッフにも「作品のためにやるのではなく、この作品を、自分の夢に近づくための踏み台にしてほしい」とよく話していました。日本のスタッフの中には「海外のアニメーションスタジオで働きたい」という人が何人かいました。『ONI』のレビューは英語で行なったので、貴重な経験になったと思います。

CGW:アニマやマーザ・アニメーションプラネットの日本人アーティストに対しても英語でレビューしたのでしょうか?

堤監督:基本は英語でしたが、アーティストとの会話を大事にしたかったので、日本語を話すアーティストと直接やり取りするときには僕も日本語で喋りました。ミーティングには日本語を英語に、英語を日本語に同時通訳してくれるスタッフが必ず同席しており、片方の言葉しかわからない人にも全てのやり取りが把握できる体制をつくっていました。このつくり方はとても良かったと思います。当事者だけでなく、ほかのアーティストにもレビューの内容を聞いてもらうことで、作品全体がどこへ向かっているのかを多くの人に理解してもらえました。その結果、各々が自分のやるべきことを考えられるようになったんです。時間をかけられないプロダクションでは、ひとりひとりが進むべき方向を自分で決められるようにならないと、絶対にクオリティが上がらないんです。

CGW:各セクションのディレクターやSVに言われたことだけをやるのではなく、プロダクションの全体状況を把握し、自走できるアーティストになってもらう必要があったわけですね。

堤監督:そうです。たとえ自分に関係のないショットであっても、どういったねらいで、何が行われているのかを理解していれば、必ず作品全体のクオリティアップにつながります。『ONI』のプロダクションでは日本語と英語が飛び交っていましたが、全員に状況を理解してもらえるように、すごく気を遣いました。結果として、どこに行っても通用するクオリティの作品をつくることができたので、特に若い人には良い経験になったと思います。

CGW:取材を通して耳にするアメリカやカナダの大規模スタジオでは、各アーティストにそこまでの情報を与えていないし、考えることも求めていないように感じています。縦割りの分業化が進んでいる印象があるのですが、如何ですか?

堤監督:世界各国のアニメーション制作のトレンドは、ご指摘の方向に進んでいます。でも僕は、それは絶対に良くないと思っているんです。僕がかつて所属していたピクサーにも「そっちの方が効率が良い」と言って、自分だけがミーティングに参加して、監督から聞いた情報だけをアーティストに伝えるディレクターやSVがいました。それが僕はものすごく嫌いだったので、自分がアートディレクターのときは絶対にアーティスト全員をミーティングに連れていくようにしていたんです。アーティストたちには「ここで得られた情報があれば、必ず効率的な時間の使い方ができるから」と話していました。僕がそういうつくり方を望んだことで、ミーティングの参加人数も、翻訳する情報も増えたので、ラインプロデューサーたちはすごく苦労したと思います。でもひとりひとりが貢献した範囲とレベルは確実に増大し、作品のクオリティが勝手に上がっていったんです。そんな中での僕の仕事は、上がっていくクオリティの方向をブレさせないことでした。アニメーション、ライティング、エフェクトなどのアーティストひとりひとりがアイデアを出してくれたので、終盤は本当に楽しかったです。序盤はスケジュール通りにいかなくて、ラインプロデューサーたちは頭を抱えて大変だったんですけどね(笑)。ただ徐々に各々が考えられるようになったので、どんどんスピードが上がっていきました。

CGW:かつて短編アニメーションの『ダム・キーパー』のプロダクションでなさったことを、『ONI』ではさらに大きなスケールで実行したのでしょうか?

堤監督:理想はそこでしたね。作品を良くするための術を各々が考えることで、皆がクリエイティブになるんです。「一番大事な部分さえ外さなければ、ストーリーボードの通りにしなくても良い」と常に言っていました。人によっては、そのやり方が合わなかったり、「ちゃんと言ってほしい」という気持ちがあったりしたとは思います。でも、ほとんどの人が僕の期待に応えてくれて、予想を超える演技やアニメーションがいっぱいつくられました。「それはちょっとちがうよね」という判断をして、責任を負うために監督がいるので、アーティストは怖がらずにいろいろなアイデアを出してくれた方が絶対に良いものができるし、そちらの方が楽しいと僕は思っています。

CGW:そういうやり方を推奨すると、生意気になったり、扱いづらくなったりする若い人もいたんじゃないですか? それも含めて許容し、着地させたんだろうなと想像しました(笑)

堤監督:若い人たちが自信を付けたときのエネルギーは本当にすごいじゃないですか。それを押さえつけてはいけなくて、そのエネルギーを使わない手はありません。『ONI』に参加してくれたベテランのアーティストは、そういう若い人のメンターとなり、彼らを上手く導いてくれたように思います。それからラインプロデューサーたちも、彼らの高い熱量が暴走しないように上手く調節してくれました。僕が隅々まで見ていたわけではないので、当事者にインタビューしたら「いやいや全然ちがうよ。堤!」という声が上がってくるかもしれませんけどね(笑)。僕自身はスタッフに助けられたという気持ちがすごく強いです。本当に皆ががんばってくれました。この世界に入ってから今日までの間にいろいろな制作に関わってきましたが、あれだけの熱量を最後まで持続できたケースはほかにありませんでした。そういう人たちが集まってくれたことは本当にラッキーだったと思います。

CGW:いろいろな視点から見た『ONI』の制作の物語を聞いていきたいですね。

堤監督:ぜひいろいろな人に話を聞いてください。全てがスムーズにいったわけではなくて、最後の最後までスケジュールの厳しさには泣きましたし、ものすごく大変だったんです。僕の知らない苦労も、たくさんあったと思います。だからといって、工場のベルトコンベアに乗せて、ながれてきたものを粛々と整えて、「はい、どうぞ」と次の工程に渡すようなつくり方はしたくありませんでした。『ONI』のスタッフたちは、物語をクリエイトして、世の中に伝えたいという気持ちがあったから、この世界に入って来たんだと思います。大変かもしれないけれど、ちゃんと皆で考えて、一緒につくる経験を重ねてほしいと僕は思っています。

Information

Netflixシリーズ『ONI ~ 神々山のおなり』

全4話(154分)

Netflixにて10月21日(金)より世界配信スタート

原案・監督:堤 大介/脚本:岡田麿里/エグゼクティブ・プロデューサー:ロバート・コンドウ、ケーン・リー、堤 大介/プロデュース:サラ・K・サンプソン

アニメーション制作:トンコハウス

©2022 Netflix

www.netflix.com/title/81028343

トンコハウス・堤大介の「ONI展」

会期:2023年1月21日(土)〜2023年4月2日(日)

場所:PLAY! MUSEUM 〒190-0014 東京都立川市緑町3-1 GREEN SPRINGS W3棟 2F

展覧会ページ:play2020.jp/article/oni/

トンコハウスとしては約4年ぶりとなる展覧会。トンコハウス史上過去最大規模で開催予定。アニメーション作品の『ONI ~ 神々山のおなり』を空間演出で味わう新しいエンターテインメント体験を目指しています。トンコハウスが得意とする闇と光の映像の美しさ、ときを超える骨太の物語を、映像と言葉、音や光、古美術作品を融合させたスペクタクルな展示空間で表す予定です。そのほか、トンコハウスの技術や哲学を盛り込んだ、最新3DCGアニメーションの制作過程を紹介します。

ONI展にあつまれ!トンコハウス夢プロジェクト

〜『ONI』を通して、アニメ―ション制作の概念を変えるきっかけをつくりたい!〜

実施期間:2022年12月28日(水)〜2023年3月25日(土)

▼Makuakeプロジェクトページはこちら

bit.ly/tonko_makuake

INTERVIEW&TEXT_尾形美幸 / Miyuki Ogata(CGWORLD)

文字起こし_遠藤大礎 / Hiroki Endo