トンコハウス制作のNetflixシリーズ『ONI ~ 神々山のおなり』(全4話/154分。以下、『ONI』)の配信が2022年10月21日(金)にスタートし、全世界190の国と地域に、字幕と吹替を合わせると31の言語で届けられている。本記事のインタビュイーである鳥海ひかり氏は、2018年にCalifornia Institute of the Arts(以下、CalArts)を卒業したばかりの若さで『ONI』のエピソディック・ディレクターの1人に抜擢された。そこにいたるまでの経緯や、『ONI』の制作を通して得られた経験について鳥海氏に語ってもらった。なお、このインタビューは11月末にオンラインで行なっている。

おなり(白石涼子)、かっぱ(新井里美)、なりどん(クレイグ・ロビンソン)、校長(沢田敏子)、アマテン(上田麗奈)、風太郎(間宮康弘)、カルビン(マリナ・アイコルツ)、たぬきんた(釘宮理恵)、なま&はげ(中務貴幸)、アン・ブレラ(戸松遥)、だるまちゃん(久野美咲)、おなりの母親(沢城みゆき)、天狗(井上和彦)、にんじん(植竹香菜)

関連記事

『ONI ~ 神々山のおなり』インタビュー No.3/中村俊博氏「アニメーションスーパーバイザーとして心がけたことは、相手をリスペクトする姿勢です」

ハリウッド式の映画制作をカリフォルニアで学んだ方が良いと思って、CalArtsへの留学を決めた

CGWORLD(以下、CGW):このインタビューに先だって、堤監督にも『ONI』の企画の経緯や本作に込めた思いを語っていただきました。その際に鳥海さんの活躍にも話がおよんで、ぜひご本人にもインタビューしたいと思ったんです。お時間をいただき、ありがとうございます。

鳥海ひかり氏(以下、鳥海):よろしくお願いいたします。月刊『CGWORLD』は渡米前の高校時代にけっこう読ませていただいてました。今はストーリーボードを専門にしていますが、当時は最先端の3DCGアニメーションの記事を楽しんでいました。

CGW:ありがとうございます(笑)

鳥海ひかり氏

高校卒業後に渡米し、CalArtsへ入学。在学中にアニメーションのインターンとしてPixar Animation Studiosに入り、2nd Unit アニメーターとして『リメンバー・ミー』(2017)に参加。2018年にCalArtsを卒業した後、Glen Keane Productionsのストーリーボードアーティストなどを経て、2020年10月からの8ヶ月間、エピソディック・ディレクターとして『ONI』に参加。現在はWalt Disney Animation Studiosにてストーリーボード・スーパーバイザーを務めている。

CGW:『ONI』の話を伺う前に、CalArtsに進学した経緯を教えていただけますか? アメリカ屈指のアニメーションの教育機関として有名ですが、そこで学んだ日本人にお話を伺うのは初めてなので興味があります。

鳥海:私は東京生まれの東京育ちで、18歳までは東京の高校に通い、CalArtsに留学しました。もともと絵を描くことが大好きで、留学したいという思いもあったので、まずは選択肢を海外の美術大学に絞ったんです。当初はファインアートも視野に入れていましたが、自分のポートフォリオをつくる中で、私が一番やりたいのはタイムライン上でのストーリーテリングだと気づきました。1枚の絵画や、1個のインスタレーション作品にメッセージを込めるといった手法ではなく、キャラクターとストーリーを通した表現の方に魅力を感じました。アメリカでアニメーションをつくっていると「日本人なのに、なぜ日本でやらなかったの?」と周囲の人からよく聞かれるのですが、私が進路を考えていた当時はアニメーションの長編映画の制作理論を詳しく学べて、アニメーション制作の訓練も受けられる教育機関が日本にはなかったんです。だったら、ハリウッド式の映画制作をカリフォルニアで学んだ方が良いと思って、CalArtsへの留学を決めました。実際に行ってみたら言語の壁が想像以上に高くて、在学中の4年間はずっと汗と涙の日々でした(笑)

CGW:親元を離れて、言葉も文化もちがう環境で学ぶとなると、いろんな苦労があったでしょうね。

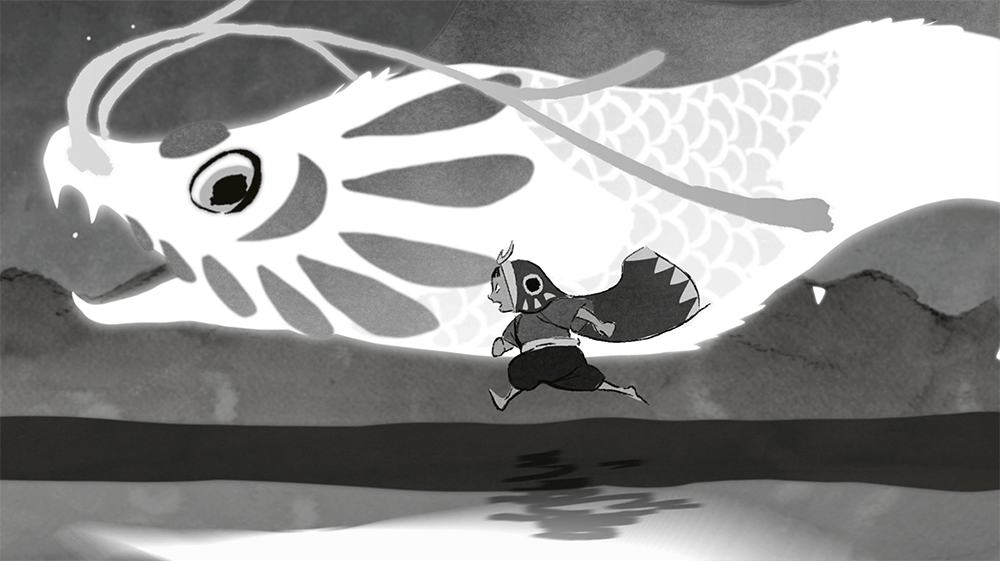

鳥海:CalArtsは授業も課題も大変なことで有名なんです。特に1年次はものすごい量の課題が出されて、当たり前に絵が描ける学生ばかりが入学してくるので競争もすごいです。1年に1本のショートフィルムをつくる必要もあって、1年次は90秒以内のモノクロにするという制約があります。秋学期の後半から構想を練りはじめて、翌年の春学期の3〜4ヶ月間をプロダクションにあてます。私は『KOISHI』という作品をつくってプロデューサー賞という学内の賞をいただきましたが、完成するまでは本当に大変でした。

CGW:すでにけっこうな完成度ですね。

鳥海:ありがとうございます。制作当時は、私の中にかなりのジレンマがありました。自分が深く親しんできた、一番描きやすいものを描いた結果、『KOISHI』は日本らしい世界観の作品になりました。わざわざアメリカに留学しているのに、自分がよく知っている日本由来の物語しかつくれないとなると、レパートリーが狭すぎるんじゃないかってすごく苦しかったんです。だから大学の2年次以降はできるだけ『KOISHI』のような作風から離れてみようと思って、反抗期みたいな感じで、無理矢理にちがう作風をプッシュしていた時期がありました。自分の限界を押し広げようとがんばっていたのだと思います。でも4年次が終わる頃には「どんなにもがいても、私が日本人であることは変わらない。18年間、日本で育ち、日本のアニメを観てきたんだから、それに感化されるのは当たり前じゃないか」って思えるようになったんです。「付け焼き刃のアメリカの作風で勝負するよりも、自分が一番得意とする作風で、自分が一番語りやすいストーリーで勝負していくべきなんじゃないかな」って、一周回って原点に戻ってくることになりました。

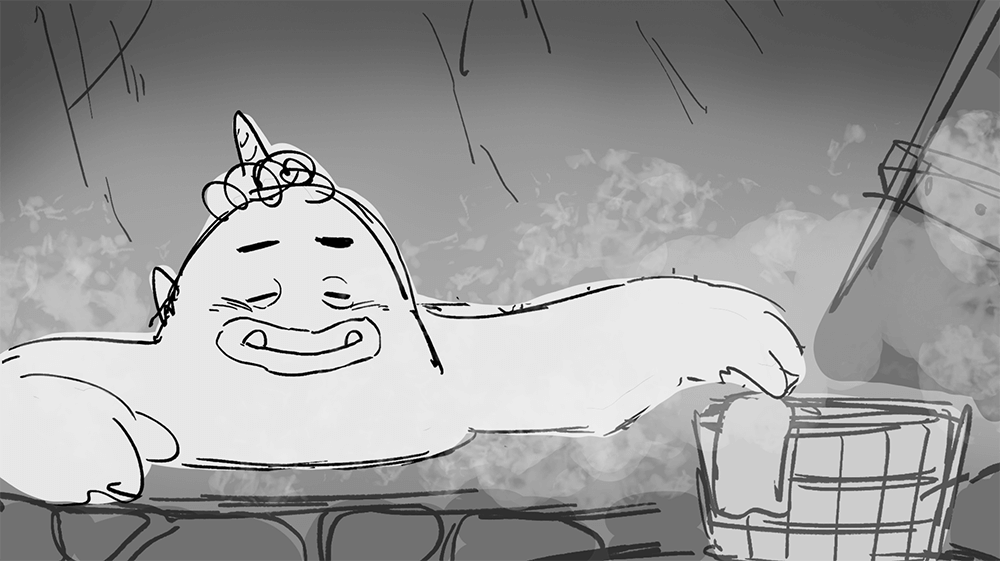

CGW:濃密な4年間を過ごしたのですね。『Polaris』は日本らしい世界観というわけでもないですが、どういう心境でつくったのですか?

鳥海:『Polaris』の構想は3年次から練り始めて、3年の1年間では終わらず4年次の卒業制作として完成させたので、原点回帰の途中で生まれた作品でした。『KOISHI』と同様にプロデューサー賞に選ばれて、周囲からけっこう評価していただきました。奇をてらった表現や新しい作風に挑戦するのではなく、純粋に母に宛てて書く手紙のようなつもりでつくったのです。私は18歳で親元を離れて、いきなりアメリカで1人暮らしを始めたので、苦労したことも多々ありました。その経験をふまえて、なかなか言えない親への感謝の気もちを表現してみました......みたいなコンセプトだったんです。作品の根幹にあるテーマは、家族に対する自分の思いのような、パーソナルな感情や経験にした方が良い。それが多くの人の共感を集め、逆にユニバーサルな作品になると、堤さんもよく言っていますよね。『Polaris』を通して、私自身それを強く実感できたんです。この作品は特に同世代の級友に共感してもらえました。ほとんどの人が私と同じように入学と同時に1人暮らしを始めていたので「『Polaris』を観て、久しぶりにお母さんに電話したよ」と言ってくれた人もいました。

CGW:ちなみに、これらのアニメーションは1フレームずつ手で描いているのですか?

鳥海:はい。TVPaint Animationで描きました。CalArtsでは、企画から始まって、デザイン、ストーリーボード、キャラクターのアニメーション、背景、コンポジットまで、ワークフローの全工程を経験できるんです。音楽だけは流石に自作しませんが、同じ学内に音楽科もあるので、そちらの学生に作曲を依頼することもできます。そのやり取りも含めて勉強になりました。何回かのショートフィルム制作を通して映画の全工程の作業を経験できたことは、ストーリーボードの仕事をやる上で役に立っていると思います。

CGW:在学中に経験なさったPixar Animation Studios(以下、Pixar)のインターンでは、ガッツリと3DCGアニメーションをつくっていましたね。

鳥海:2016年と2017年の夏に、それぞれ3ヶ月間、3Dアニメーターのインターンとしてお世話になりました。2017年のときには『リメンバー・ミー』のバックグラウンド(モブキャラクター)のアニメーションをちょっとだけやらせてもらえました。堤さんとも、このときに知り合ったんです。ピクサーのインターンに初めて応募したときの私のデモリールは2Dアニメーションがメインで、3DCGは「初心者コースでやりました」というのが丸見えのものが1個入っているだけでした。3DCGアニメーションのスキルはゼロに等しかったのですが「全然大丈夫。教えてあげますよ」と言われて、ものすごく勉強させてもらいました。しっかりとカリキュラムが組まれていて、3DCGアニメーションのノウハウは全てインターンの期間中に学びました。ただ、同期のインターンの中には3DCGアニメーションだけを4年間学んできた人たちもいて、3DCGアニメーションでは絶対に彼らに敵わないと思ったんです。

CGW:だから、そのままピクサーに就職するのではなく、ストーリーボードアーティストの道を選んだのですか?

鳥海:そうです。加えて、昔から絵を描くことがすごく好きだったので、やっぱり絵を描いて表現する仕事をしたいという思いがありました。4年次の途中までは3DCGアニメーションを続けるか、ストリーボードアーティストを目指すかで悩んでいたのですが、最終的には後者を選びました。でも、3Dアニメーターとして学んだことはストーリーボードの仕事にも活かせているので、自分の強みの1つになっていると思います。

「私の成長を信じて堤さんが投資してくれるんだったら、やってやろう」と思った

CGW:で、そこから何がどうなって『ONI』に参加することになったのですか?

鳥海:堤さんと知り合って以降、お互いの近況報告をする機会が何回かあって『ピッグ - 丘の上のダム・キーパー』(2017)の制作時にも誘っていただいたんです。でも当時はまだ在学中で、ビザの問題もあって、参加できませんでした。その後、CalArtsを卒業してGlen Keane Productionsでストーリーボードアーティストをしていたときに『ONI』の企画のアウトラインを聞かせてもらう機会があり「うわ、やられた!」と思いました。

CGW:わかります(笑)。私も似たような思いを抱きましたね。

鳥海:思いました?(笑)堤さんのパーソナルな経験とか、バックボーンとか、得意とされている世界観とかが、バッチリはまる企画ですよね。どうにかタイミングを合わせて参加したいと思いました。2020年に入った後、『ONI』のプリプロダクションが始動する少し前にSara K. Sampson(プロデューサー)さんから「エピソディック・ディレクターをやってみませんか?」という連絡をいただき、本当にたまげちゃいました(笑)。CalArtsを卒業してから2年しか経っていないのに、大先輩のErick Ohさんと同レベルの仕事をしてくださいって言われたわけですから。

CGW:ようは助監督扱いですし、豪快な無茶振りですね。

鳥海:『ONI』には絶対参加したいと思っていましたが、私にエピソディック・ディレクターが務まるのかという不安が大きかったので、「良いんですか、私で?」と堤さんに直接確認したんです。そしたら「アーティストは少し背伸びをしているくらいのときが一番良いパフォーマンスを発揮するんです。期待しています」とおっしゃったので、「私の成長を信じて堤さんが投資してくれるんだったら、やってやろう」と思いました。

CGW:どちらも腹の据わり具合がすごい(笑)。『ONI』のスタッフクレジットでは、1話と4話のストーリーボード、2話のエピソディック・ディレクター、3話のストーリーリードとして鳥海さんのお名前が入っていますね。

鳥海:もともとは2話と3話のエピソディック・ディレクターとして参加したのですが、スケジュールが変わったり、ビザの問題があったりで、泣く泣く途中離脱することになりました。メインの仕事はエピソディック・ディレクターでしたが、ストーリーボードアーティストとして自分で手も動かしていたので、シリーズ全体を通していろいろなシークエンスに関わっています。

CGW:エピソディック・ディレクターとストーリーボードアーティストの仕事は、具体的には何がちがうのですか?

鳥海:Erickさんも私も、ほかのストーリーボードアーティストに負けず劣らずストーリーボードを描いていました。それに加えて、エピソディック・ディレクターとして参加したエピソードでは全体のまとめ役も担いました。最終的な決断は堤さんがなさいましたが、アイデアをとりまとめたり、ほかのアーティストが描いたストーリーボードで私が直せる細部には手を入れたりしました。

CGW:堤さんがTwitterで鳥海さんについて言及したときに「大暴れした」と書いていて、堤さんならではの「盛り」が入っていそうだなとは思ったのですが、心当たりはありますか?

鳥海:盛ってますね(笑)。大暴れはしてないです。ちゃんと慎ましく仕事していました。でも先ほど言ったように堤さんから「期待しています」と気合いを入れてもらったので、発言すべきところでは、しっかり意見を言おうと心がけていました。私はけっこう引っ込み思案な性格なので、気を抜いていると「ふんふん」と黙って人の意見を聞くだけに留まってしまうんです。でも『ONI』のミーティングでは「エピソディック・ディレクターとして、自分は何を提供できるだろう」と常に考えていました。若いからとか、Erickさんと比べて全然経験が浅いからといったことを言い訳にして引っ込んでいたら駄目だと思ったので、積極的にアイデアを出すようにしていました。それが堤さんから見たら「大暴れ」だったのかもしれません。それからストーリーボードを任せてもらったシークエンスでは「私をこのプロジェクトに入れて良かった」と思ってもらえるように、滅茶苦茶がんばって全力を尽くしました。でも誰もが全力を尽くしていたと思うので、これは私に限ったことではないですね。

CGW:特に難しかったことは何ですか?

鳥海:エピソディック・ディレクターやストーリーボードの仕事は、脚本をそのまんま映像化して「はい、終わり」というような単純なものではありません。画に起こすことで初めて見えてくるキャラクターの感情の移り変わりや、アークのつながり、動きのタイミングがあるのです。それらの微妙な調整が難しかったです。大手スタジオの長編映画とはちがって、何回もスクリーニングを重ねて調整するようなスケジュールの余裕はなかったので、早く正確に決断する必要がありました。そこが一番苦労しましたね。例えば1つのシークエンスに手を入れると、そこは良くなっても、その後のシークエンスとの辻褄が合わなくなったりするんです。それを期間内に直しつつ、エピソード全体のクオリティを上げていくのが難しくて、ディレクションって大変だなと思いました。

CGW:ストーリーボードをつないでアニマティクスのスクリーニングをする前に、堤さんのチェックはあったのですか?

鳥海:ありました。ストーリーボードを描き上げたら堤さんにピッチをして、OKが出たら音声の入ったアニマティクスがつくられるんです。それを見ながらさらに調整を重ねて、OKが出たらレイアウトチームに渡すというのが基本的なフローでした。各エピソードは単体で観ても面白くなくちゃいけないし、2話の場合は1話から引き継いできた物語を3話につなげる役割もあったので、考えることが多かったです。でも堤さんはすごく決断が早かったので、仕事を進めやすかったです。例えば金曜のスクリーニングでいろいろな人からアイデアが出て、ひと通りのディスカッションをしたら、堤さんが「ちょっと週末に考えます」と言ってもち帰り、月曜には「考えてきました」って次のプランを提示してくださったんです。パッパと決断してくれる監督のプロジェクトは本当に働きやすいので、堤さんは素晴らしかったです。

CGW:どのアイデアを採用するのか、最終的な決断は堤さんがなさっていたわけですね。

鳥海:そうです。全部のアイデアが採用されたわけではないですが、堤さんは誰のアイデアであっても真摯に聞いてくれたので、「自発的にアイデアを提案しよう」という気持ちになれました。スタッフのモチベーションの維持がすごく上手くて、勉強になりました。

CGW:一方で、エピソディック・ディレクターとして鳥海さんが決断しなければいけない局面もあったんじゃないですか?

鳥海:大きな決断は堤さんの指示を仰いでいましたが、自分がリーダーシップを発揮する必要があるときは、堤さんのやり方を参考にしました。『ONI』に参加する以前はリーダーシップが求められるような役割とは無縁だったので、最初の頃は堤さん流のコミュニケーションのとり方を常に見ていました。堤さんはすごい実績をもつアーティストですが、私たちと話すときは飄々としていて親しみやすいんです。「この人と一緒に面白いものをつくりたい」と思わせてくれるオーラがある人なので、「どうやったら、こういう在り方が身につくんだろう」と考えながら観察していました。

「もっとアイデアを提供したい」と思える環境をつくることが、ディレクターやSVの大事な役割

CGW:特に印象に残っているシークエンスはありますか?

鳥海:自分がディレクションさせてもらった2話は、特に全てが印象に残っています。シークエンスではなくキャラクターになってしまいますが、「風太郎」は私の激推しです(笑)。普段映画を観るときでも私は悪役に目がなくて、悪役の方に感情移入しちゃうんです。「風太郎」は悪役というわけではないですが、すごく人間くさい弱さがありますよね。一見するとお調子者で自信満々に振る舞っていますが、自分の理想と現実のちがいに苦しんで、雷神の「なりどん」を羨ましく思った過去があるところは多くの人が共感できるんじゃないでしょうか。それから「風太郎」の恐怖や怒りは、自分の家族と離ればなれになってしまった悲しみに由来しています。彼の中にはすごく心細くて繊細な部分があって、それを守るために、ああいう振る舞いをしたんだなということが脚本を読んだ時点からずっと心に刺さっていました。そんな「風太郎」というキャラクターをいかに魅力的に見せるかという点には、すごく注意を払いました。うざいキャラクターに見えたり、悪役に見えたりしないように、ギリギリのバランスを探ったつもりです。上手く表現できていると良いんですけどね。たぶん堤さんも、ものすごく苦労なさったんじゃないかなと思います。

CGW:確かに「風太郎」は感情移入しやすいキャラクターで、悪役という気はしませんでした。一方で「なりどん」は最後まで何を考えているのかわからなくて、じらされましたね。

鳥海:そうなんです。「なりどん」は一番難しいキャラクターだったかもしれません。「風太郎」は描くべきことが明確だったので、どのように描けば良いかを考えることに集中できました。「なりどん」は作り手から見てもミステリアスなキャラクターで、台詞も「な」しかなかったので、「このシーンの『なりどん』は、何を考えているんですか?」と何回も堤さんに聞きましたね。ストーリーボードの段階でも、「なりどん」の表情はけっこう堤さんからのリテイクがあったのです。完成した作品を見て、ようやく「なりどん」の真意が垣間見えたような気がしました。

CGW:『ONI』での経験をふり返ってみて、一番勉強になったことは何ですか?

鳥海:ストーリーボードアーティストとしてもすごく成長できたと思いますが、一番勉強になったことはリーダーシップの力です。堤さんの在り方を参考にしながら、ストーリーチームのメンバーのモチベーションをいかに保つか、けっこう考えました。私自身も手を動かしていましたが、皆が「もっとアイデアを提供したい」と思える環境をつくることが、ディレクターやスーパーバイザー(以下、SV)の大事な役割だと思うんです。私1人ではやれることに限界がありますから。ただ『ONI』のストーリーの仕事は全てリモートで進行したので、コーヒーを差し入れがてら雑談しにいくといったやり方はできなかったんです。その代わりに、目に見えない空気感だったり、コミュニケーションの取り方に気を配りました。例えば、ストーリーボードを描いている最中に横から「どうですか?」と聞かれるのがわずらわしい人もいますよね。その人にとって一番仕事がしやすい距離感や環境を大事にしました。そこの配慮もやっぱり堤さんが一番上手かったので、とにかく真似しました(笑)。チーム全員が参加できる催し物が開催されたりもしたので、オフィスで一緒に働いているような一体感を保てたと思います。

CGW:堤さんの当初の予言通り、ものすごく成長したんでしょうね。2022年3月にストーリーボードアーティストとしてWalt Disney Animation Studios(以下、Disney)に入って、7月からはストーリーボードのSVになったんですよね?

鳥海:運が良かったです。タイミングや監督との相性に恵まれました。

CGW:最後に、今後の抱負を聞かせてください。

鳥海:ディズニーの環境も自分にとってはすごく刺激的で、まだまだ吸収できることがあると思うので、さらに成長したいです。それから1個人のアーティストとして、堤さんのプロジェクトにまた参加したいとも思います。ストーリーボードの仕事は本当に自分に合っていて、とにかく画を描くことが楽しいので、これからもいっぱい描いていきたいです。

Information

Netflixシリーズ『ONI ~ 神々山のおなり』

全4話(154分)

Netflixにて10月21日(金)より世界配信スタート

原案・監督:堤 大介/脚本:岡田麿里/エグゼクティブ・プロデューサー:ロバート・コンドウ、ケーン・リー、堤 大介/プロデュース:サラ・K・サンプソン

アニメーション制作:トンコハウス

©2022 Netflix

www.netflix.com/title/81028343

トンコハウス・堤大介の「ONI展」

会期:2023年1月21日(土)〜2023年4月2日(日)

場所:PLAY! MUSEUM 〒190-0014 東京都立川市緑町3-1 GREEN SPRINGS W3棟 2F

展覧会ページ:play2020.jp/article/oni/

トンコハウスとしては約4年ぶりとなる展覧会。トンコハウス史上過去最大規模で開催予定。アニメーション作品の『ONI ~ 神々山のおなり』を空間演出で味わう新しいエンターテインメント体験を目指しています。トンコハウスが得意とする闇と光の映像の美しさ、ときを超える骨太の物語を、映像と言葉、音や光、古美術作品を融合させたスペクタクルな展示空間で表す予定です。そのほか、トンコハウスの技術や哲学を盛り込んだ、最新3DCGアニメーションの制作過程を紹介します。

ONI展にあつまれ!トンコハウス夢プロジェクト

〜『ONI』を通して、アニメ―ション制作の概念を変えるきっかけをつくりたい!〜

実施期間:2022年12月28日(水)〜2023年3月25日(土)

▼Makuakeプロジェクトページはこちら

bit.ly/tonko_makuake

INTERVIEW&TEXT_尾形美幸 / Miyuki Ogata(CGWORLD)