2022年12月9日、CGWORLDは、建築・土木・都市開発における3DCGの活用法を探るオンラインフォーラム「3D VISUALIZER FORUM」を初開催した。

住宅などの建築はもちろん、近年では、国土交通省による都市CGモデルのプロジェクトにも使われている3DCGの技術。約6時間にわたるフォーラムでは、3DCGの最新活用事例を、業界を牽引する企業陣をゲストに招き、4つのセッションにわけて紹介した。

本記事では、Symmetry Dimensions Inc. CEOの沼倉正吾氏による「デジタルツイン/メタバース開発の裏側」をレポートする。

関連記事

WANIMATIONとAutodeskに聞く、「Revit×Twinmotion」による新たな建築ビジュアライゼーションとは?〜CGWORLD 3D Visualizer Forum

NVIDIA Omniverseで実現する、次世代の建築ビジュアライゼーションとは。最新活用事例を紹介〜CGWORLD 3D VISUALIZER FORUM

二次利用可能な3D都市モデル「PLATEAU」とは?

米国に本社があるSymmetry Dimensions(シンメトリー・ディメンションズ)は、現実世界をデジタルツイン化する「地理空間情報企業」だ。都市のデジタルツイン構築プラットフォーム「SYMMETRY Digital Twin Cloud」の開発を始め、自治体や民間企業のデジタルツイン・メタバース事業をあらゆる角度から支援する。

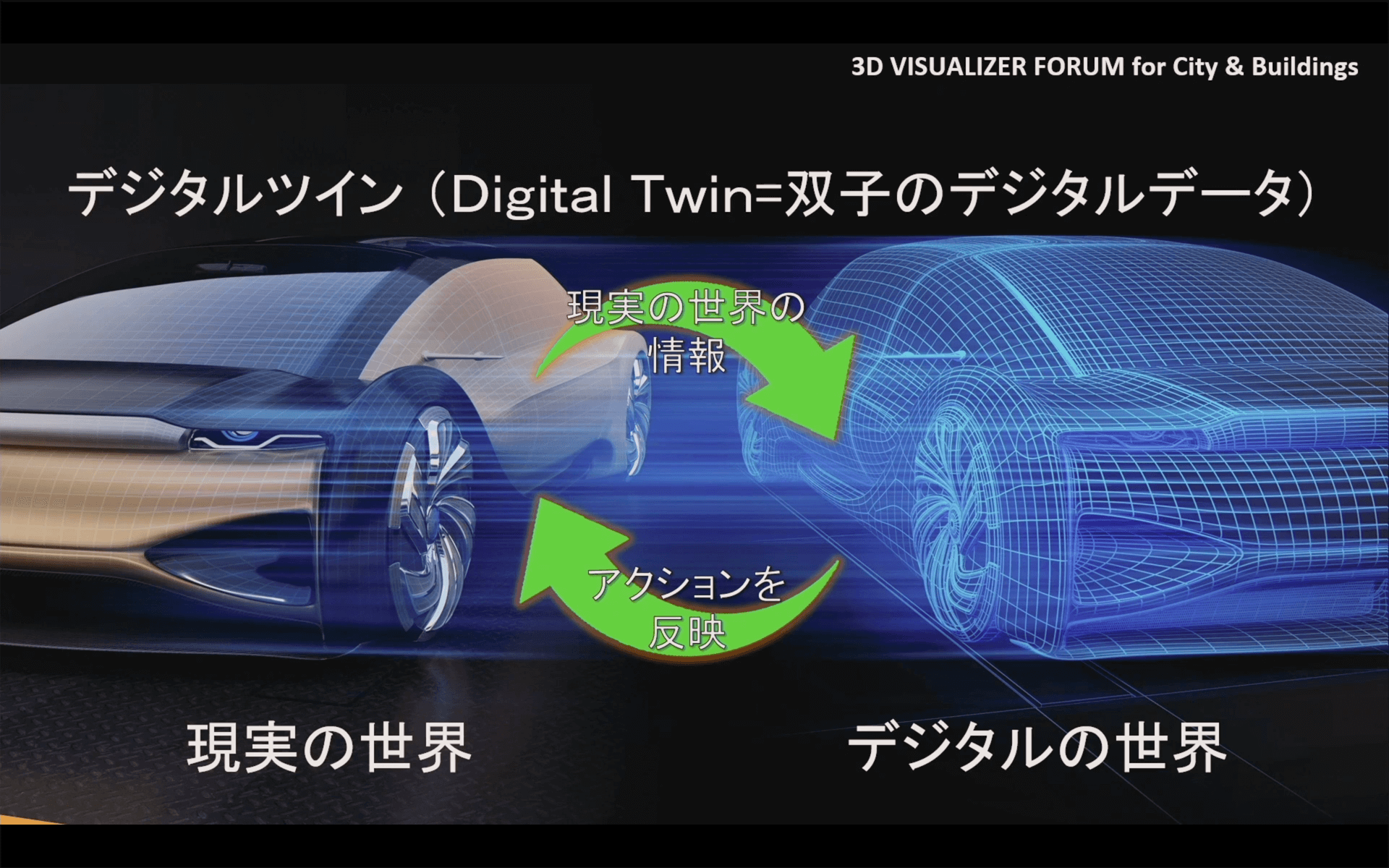

冒頭では沼倉氏が、“そもそもデジタルツインとは何なのか?” についてわかりやすく説明した。

「デジタルツインは英語で『双子のデジタルデータ』という意味を指し、もともとは製造業で、試作品をつくる工程で用いられる考え方でした。それが、パーソナルコンピュータや3DCGが普及したことで、製造前だけではなく製造後の改良や、次期モデル開発への課題点を探るためにも、デジタルデータが用いられるようになりました」(沼倉氏)。

デジタルツインが「都市」に利用されるようになったのは、2016年に内閣府が提唱した「Society 5.0」がきっかけだという。Society 5.0の目的は、“サイバー空間とフィジカル空間を融合させたシステムで、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の世界をつくろう”という考えのもと、デジタルツインを使って人々の生活を豊かにすること。

2018年には5Gの技術が登場し、2020年には参議院で「スーパーシティ法案」と呼ばれる、“2030年に実現される未来社会”を目指す構想が可決された。

そうしたなかで始まったのが、2021年3月の、国土交通省によるプロジェクト「PLATEAU(プラトー)」だ。

PLATEAUは、3D都市モデルを二次利用可能な「オープンデータ」として公開したもので、沼倉氏率いるSymmetry Dimensionsもユースケース開発に参画している。

誰もが無償で利用でき、商用利用も可能とあり、オープンデータ公開時には、クリエイターや建築関係者が映像作品などのコンテンツにPLATEAUを用いたことで話題になった。

2021年7月には、都が、PLATEAUを使った東京都全域の3D都市モデル「デジタルツイン実現プロジェクト」を展開した。

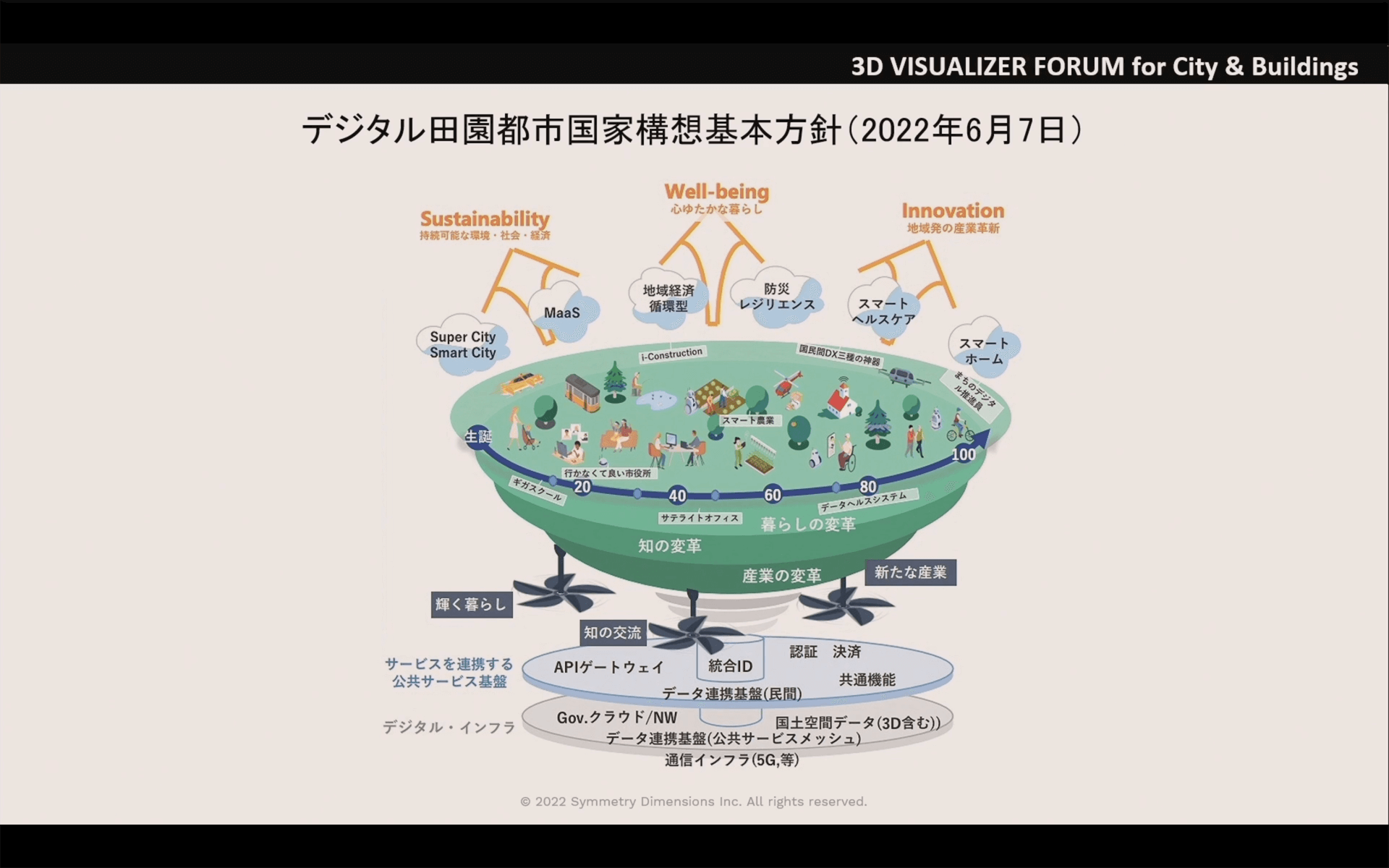

2022年6月に、PLATEAUの全国展開を目指して「デジタル田園都市国家構想基本方針」が制定され、「都市部だけではなく地方でも、デジタルツインによるデータ連携を活用した街づくりをしよう」という動きが広がった。この政策には2022年だけで、5.7兆円の予算が国から投入されている。

国際標準規格「CityGML」の活用事例

次に、海外のデジタルツイン活用事例が紹介された。

PLATEAUには「CityGML」という、風景や建物を3Dモデル化するための国際標準規格のフォーマットが採用されている。

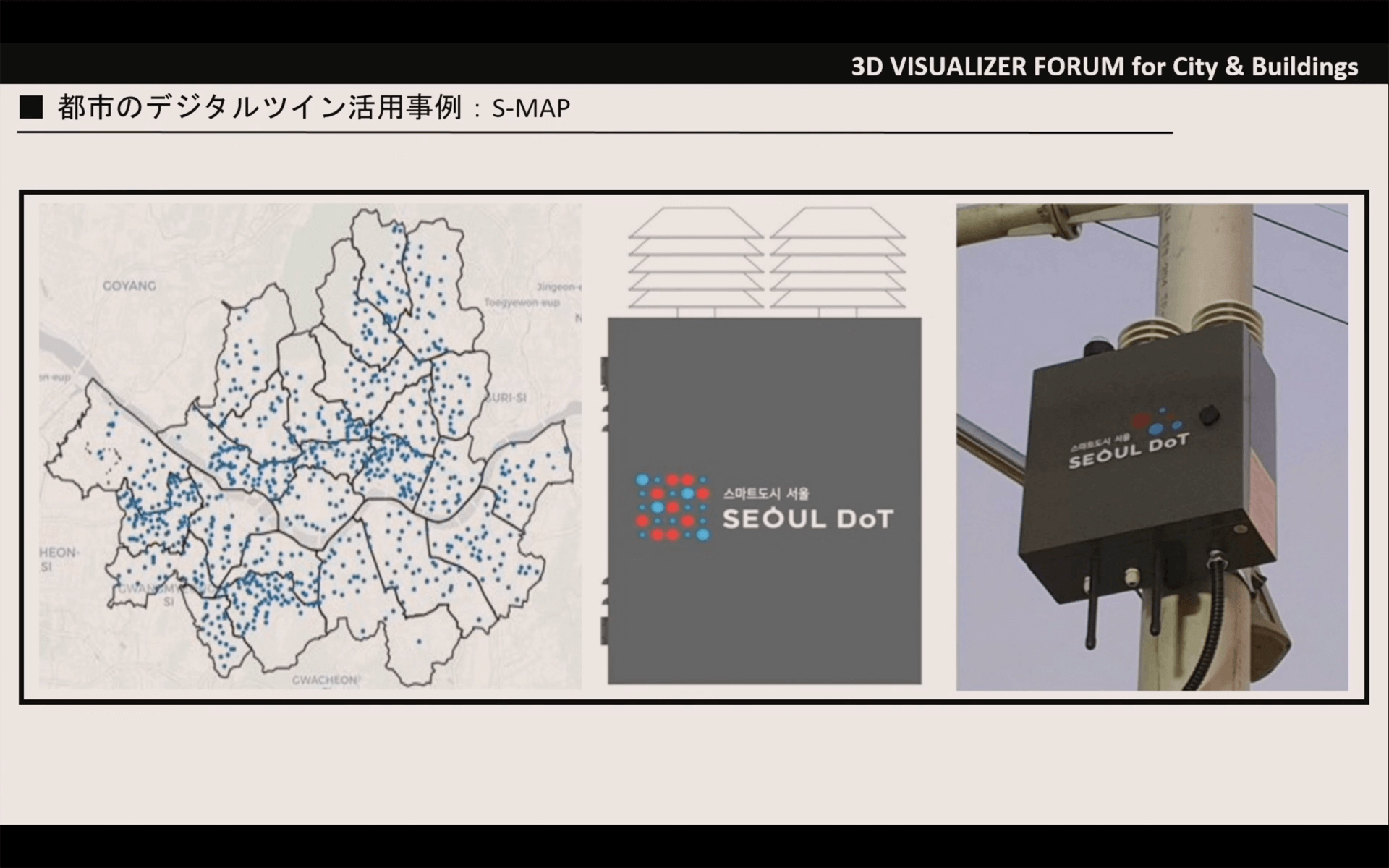

このCityGMLを使い、韓国ソウルでは、「S-MAP」というバーチャルシティをブラウザ上で公開している。沼倉氏いわく、3Dの都市データなどは従来、専用アプリケーションで公開するのが一般的だった。しかし近年は、ブラウザ上で素早くアクセスできるようにする流れがトレンドだという。

S-MAPは、ソウル市内の1,100箇所に「SEOUL DoT」というIoTセンサーを取り付け、2分間隔で照度や湿度・ノイズやスモッグの原因になりうる超微粒子といった、17種類のデータを取得するものだ。

フィンランドのヘルシンキでは、街づくりの“ストーリーテリング”にデジタルツインを活用している。ストーリーテリングとは、物事のコンセプトや目的を、伝えたい相手にわかりやすい形で届けることだ。

オランダでは「スマートシティモニター」という、ブラウザ上で、街の状況をリアルタイムで観られるシステムの開発が進んでいる。

「2026年までには、世界の主要500都市以上で、日常的にデジタルツインが活用されるでしょう。現に、数年前まで『2026年に約482億ドルに成長する』と言われていた世界のデジタルツイン市場は、昨年一気に変動し、2027年までに米国だけで約1兆4,000ドルが投資されることになりました。日本でも、今年度、PLATEAUを用いたプロジェクトが50以上立ち上がっています」(沼倉氏)。

オープンデータにすることで、新たな価値が生まれる

PLATEAUのオープンデータはスマートシティのほかにも、防災・都市計画・モビリティエネルギー・ウェルネス・教育など、さまざまな分野で活用されている。

災害のデータ分析に役立った例もある。たとえば、2021年7月に28人の死者・行方不明者を出した、静岡県熱海市の土砂災害だ。

沼倉氏によると静岡県は、全国の自治体のなかでも、いち早く3DCGによる土木現場のDX化に取り組んできたという。県が2016年から進めていた「VIRTUAL SHIZUOKA」は、県全域の点群データをオープンデータ化する取り組みで、2020年にはSymmetry Dimensionsも、この点群データを使って実証実験を行ってきた。

「従来であれば、災害が起きたら調査チームが現場へ行き、写真を撮り報告書を上げて……と、データを取るのにも1カ月や2カ月かかっていました。しかしこのときは、VIRTUAL SHIZUOKAの中に災害現場が含まれていたため、ブラウザで3D都市モデルを表示しながらオンライン上で打ち合わせをしたんです。その結果、第一報は災害発生から数時間後に報じられた。3次元データやデジタルツインが災害時のデータ分析にも有効であることがわかり、非常にインパクトを持って迎えられた事例でした」(沼倉氏)。

「災害大国日本で、災害自体の規模も年々大きくなるなか、少子高齢化で人口も減っていく。一刻の猶予もないなかで、災害時にどう対応する? という焦りが、デジタルツインを普及する我々の原動力にもなっています」(沼倉氏)。

自治体だけではなく、民間企業のデジタルツイン活用事例も増えている。2022年8月には、森ビルが中心となって虎ノ門ヒルズエリアをデジタルツイン・メタバース化する「クリエイティブエコシステム構築に向けた共同プロジェクト」が発表された。

沼倉氏によると、「都市のデジタルツインというのは、3DCAD、3Dモデル、IoTのセンサーやリアルタイムに取得するダイナミックなデータ、企業が所持するデータなどを連携して、はじめて実現するもの」。そのため今後は、これまで社内で保管するのが一般的だった3DCADデータを、オープンデータ化する動きが高まっていく。そうすることで、新たなサービスが生まれたり、もともとのデータの価値が向上したりするのだという。

「従来のように“(自社のデータを)どこにも出さないよ”という方針では、建築分野のDX化の波に乗り遅れてしまう可能性があります。ぜひ、皆さんにもご検討いただければと思います」(沼倉氏)。

3D都市モデルが世界中で活用されるデジタルツインだが、一方で課題もあった。増築や取り壊しなどでリアルタイムで変わっていく都市や建物のデータを、いかに低コストで更新していくか? だという。

「ここで必要になるのが、『リアリティキャプチャ』です」と沼倉氏。リアリティキャプチャとは、物理的な物体や、空間の状態を収集する技術や装置・プロセスのことだ。

「空間のデジタル化には、20年ほど前まで『レーザースキャン』という大型装置が使われ、コストがかかるうえに高度な技術も必要でした。それが今は、最新のiPhoneにも空間キャプチャ機能が搭載されている。昔は1,000万円かけて購入していた機器がどんどん低価格になり、民主化してきています」(沼倉氏)。

2025年に向けては、総務省が、24時間365日、世界の主要都市のほぼリアルタイムの情報を取得できる「衛生コンステレーション」の構想を進めている。沼倉氏によると、宇宙で取得したデータを地上に送信するための技術を提供するスタートアップ企業も増えているという。

現実世界とデジタル上の活動はイコールに

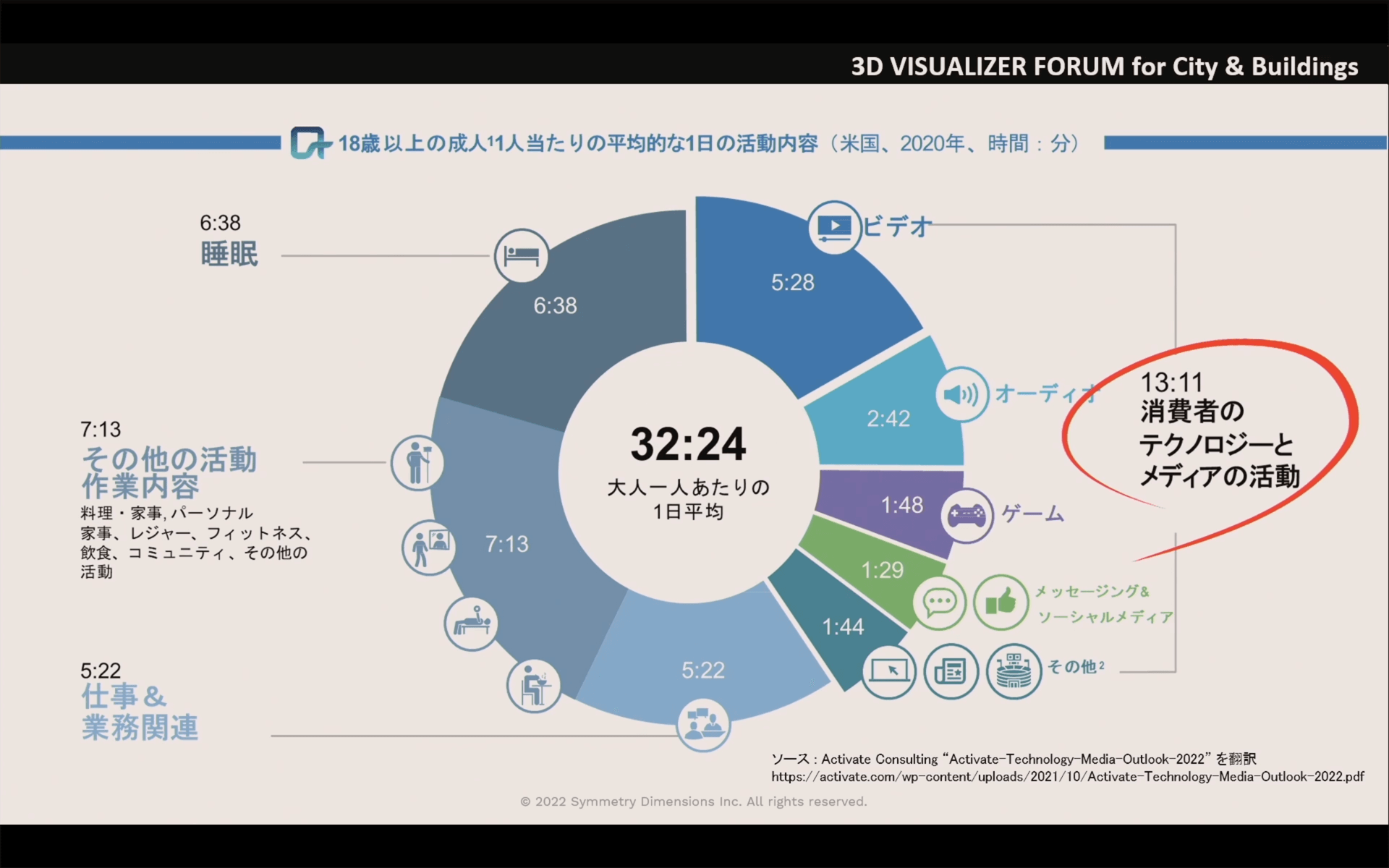

終盤では沼倉氏が、デジタルツインとセットで語られることの多い「メタバース」について解説した。

メタバースという言葉が広まったのは、2021年10月、Facebookが社名を「Meta」に変えたのが始まりだと沼倉氏は言う。

「メタバースというと、3次元の空間でアバターが動いているイメージを持つ人が多いと思いますが、これはメタバースのごく一部。2022年2月に(米国のIT企業の)Gartner Inc. が、メタバースを『仮想的に拡張された物理的現実とデジタル化された現実の融合によって創り出される集合的な仮想共有空間』と定義しています」(沼倉氏)。

「デジタルツインとメタバースの違いは何かというと、デジタルツインは物理的な空間のさまざまなものをデジタル化して、課題を見つけやすくするもの。メタバースは、社会活動のデジタル化です。皆さんが普段ネットショップで買い物をするのも、メタバースの一種だと思ってもらっていいと思います。

将来的には、メタバース上で仕事をする際に、物理的に距離の離れた場所にデジタルツインを使って指示を出す……というような使い方が中心になる可能性も大きいです。デジタルツインとメタバースは、基本的にイコールの考え方で、デジタルツインで取得している現実空間のデータを、メタバースでも使っていくようになるでしょう」(沼倉氏)。

もともとあった地理空間情報に加えて、ARやIoTセンサー・5Gや6G・リアリティキャプチャなどの技術が発達し、さらに企業や個人のもつデータの民主化が起きる——。これによってデジタルツインが実現していくと、沼倉氏は締めくくった。

TEXT_原由希奈

EDIT_西原紀雅(CGWORLD) / Norimasa Nishihara、山田桃子 / Momoko Yamada