東京アニメアワードフェスティバル(TAAF)実行委員会、一般社団法人 日本アニメーター・演出協会(JAniCA)による「アニメーション・クリエイティブ・テクノロジー・フォーラム(ACTF)2024 in TAAF」が、3月9日(土)・10日(日)の2日間にわたって開催された。

9日は制作プロダクションなどによる各社事例紹介の配信・聴講、10日はソフトベンダーなどによるセミナー配信や、としま区民センターでのリアル出展を実施した。

本記事では各社事例紹介から、スタジオジブリとスタジオポノックによる「OpenToonzとIwaWarperの事例紹介:『君たちはどう生きるか』」の模様をレポートする。

関連記事

・ CLIP STUDIO PAINTでストーリーボードを描こう! マーザ・アニメーションプラネットの絵コンテ術 〜ACTF2024 in TAAF(1)

イベント概要

「アニメーション・クリエイティブ・テクノロジー・フォーラム(ACTF)2024 in TAAF」

開催日:2024年3月9日(土)、10日(日)

場所:としま区民センター

参加料:無料

主催:東京アニメアワードフェスティバル実行委員会

共催:一般社団法人日本アニメーター・演出協会(JAniCA) 、ACTF事務局、株式会社ワコム、株式会社セルシス

www.janica.jp/course/digital/actf2024inTAAF.html

『君たちはどう生きるか』

原作・脚本・監督:宮﨑 駿

プロデューサー:鈴木敏夫

制作:スタジオジブリ ⋅ 星野康二 ⋅ 宮崎吾朗 ⋅ 中島清文

音楽:久石 譲

主題歌:米津玄師

上映時間:約124分

配給:東宝

公開日:2023年7月14日(金)

www.ghibli.jp/works/kimitachi

© 2023 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli

ジブリ長編で初めてHDRを導入

本セッションにはスタジオジブリの奥井 敦氏、スタジオポノックの岩澤 駿氏、OpenToonzエヴァンジェリストの泉津井陽一氏が登壇。

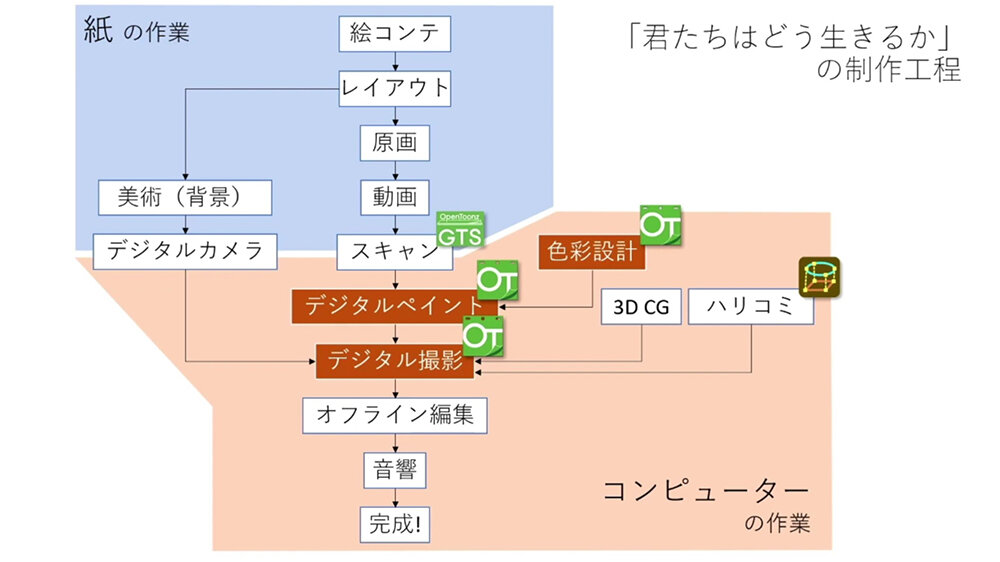

2Dアニメーション制作ソフトウェアのOpenToonzと、貼り込み専用ソフトウェアのIwaWarperを、2023年公開の『君たちはどう生きるか』でどのように活用したのかを解説した。

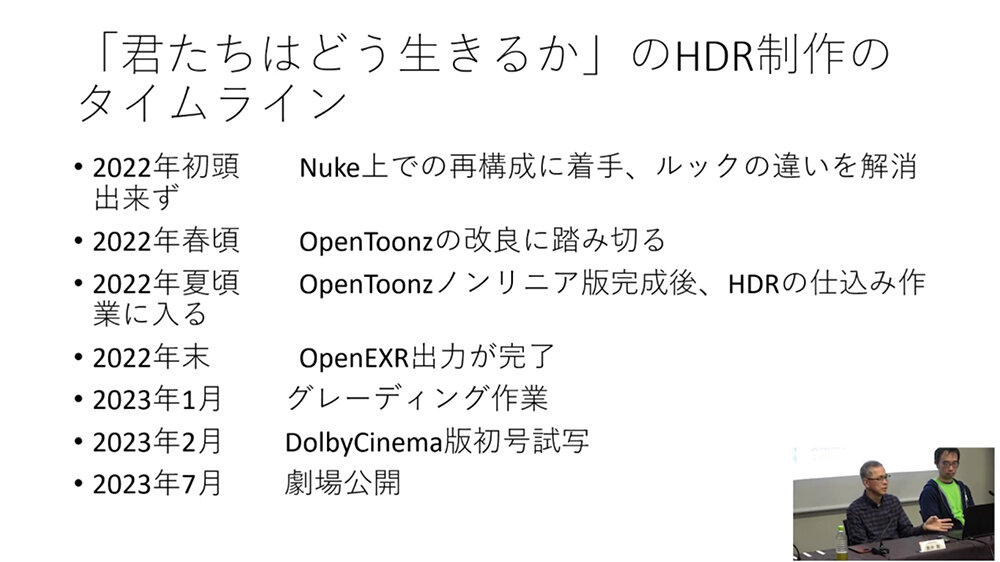

まずは奥井氏がHDR制作に向けた取り組みについて紹介した。『君たちはどう生きるか』がスタジオジブリで初めてHDRを採用した長編作品だが、奥井氏は2010年頃からSDRでの映像制作に限界を感じていたことを明かす。

大きな転機となったのは、2015年に北米でDolby Cinemaのシアター展開がスタートしたことだ。現地の設備を視察した奥井氏は、Dolby Cinemaの黒の表現や色の階調、ハイライトの眩しさに衝撃を受け、HDRの有用性を体感したという。

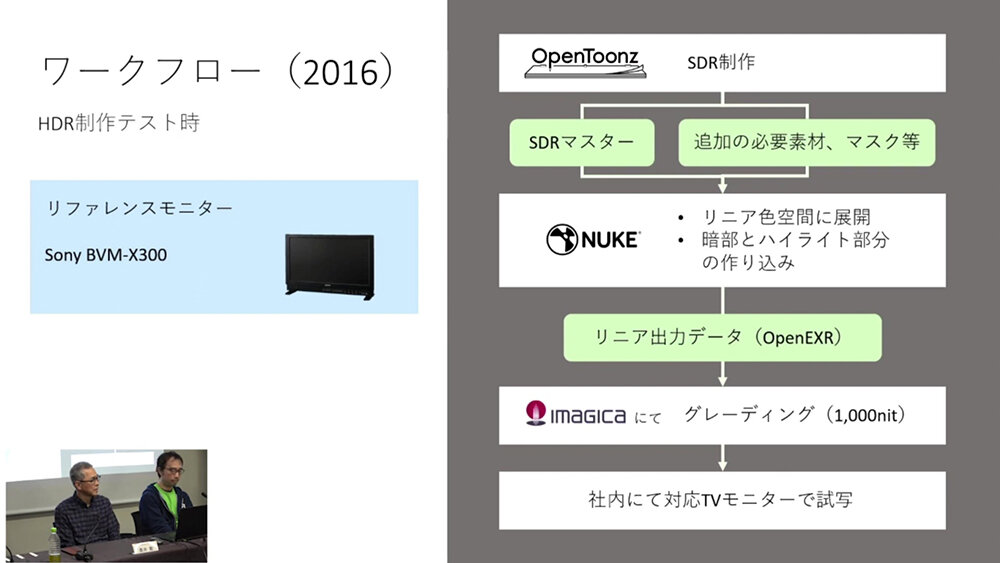

そこで2016年に『風立ちぬ』(2013)と『思い出のマーニー』(2014)のデータを使用し、HDR制作のテストを行なった。

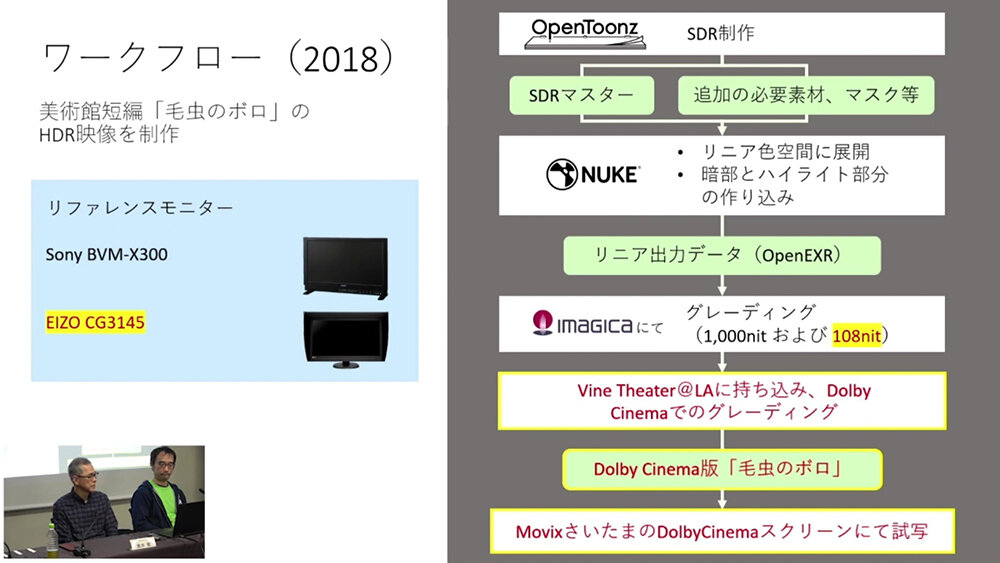

テストの結果がスタッフから好評を得て、今後の作品にHDRを導入することが決定した。最初に取りかかったのは、三鷹の森ジブリ美術館で上映される短編『毛虫のボロ』(2018)のDolby Cinema版だった。

『毛虫のボロ』のHDR制作を経験したことで、暗部についてはグレーディングで充分にコントロールできることがわかった。一方でハイライトはSDRマスターをベースにする以上、一度白飛びしてしまった部分に関しては階調の復元はできないという結論にいたったという。

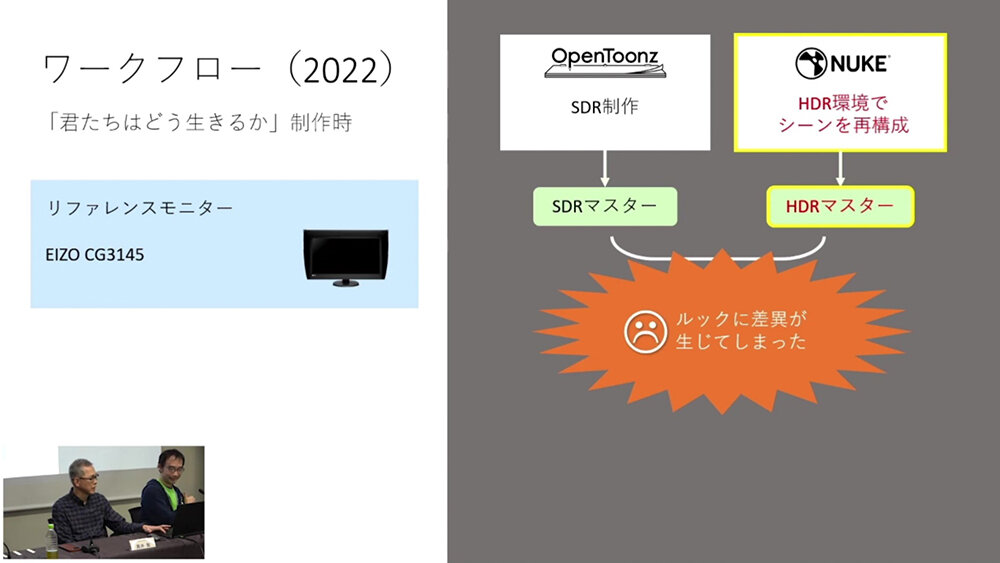

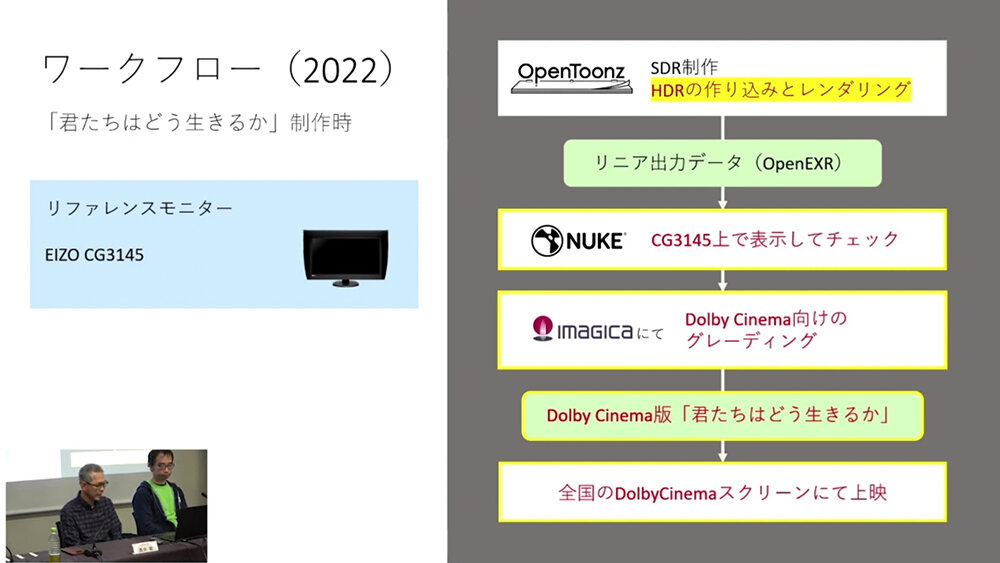

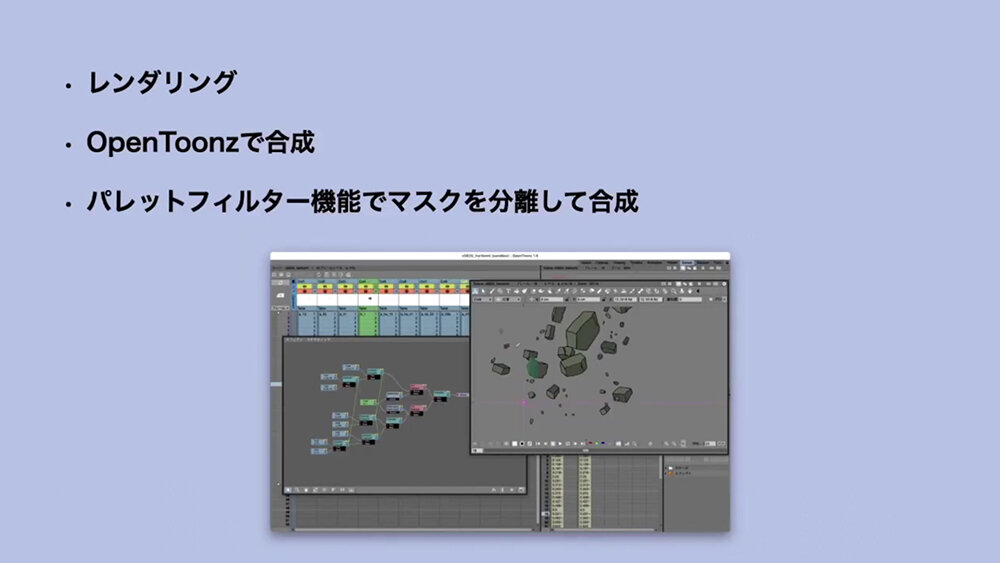

そこで『君たちはどう生きるか』では、OpenToonzでSDRマスターを仕上げ、その素材をバラバラにしてNukeにもち込み直し、再構成してHDRマスターを制作するという方法を採った。

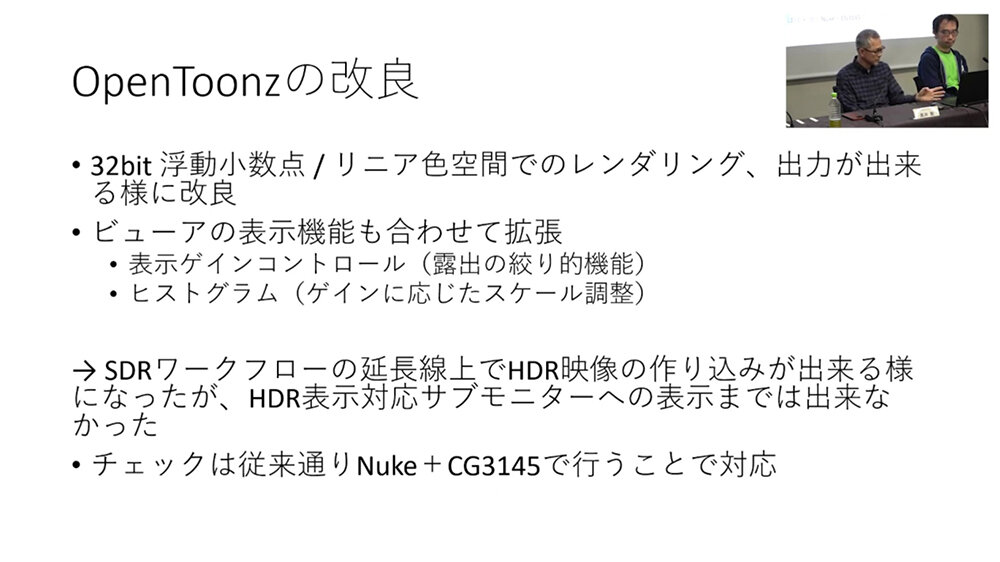

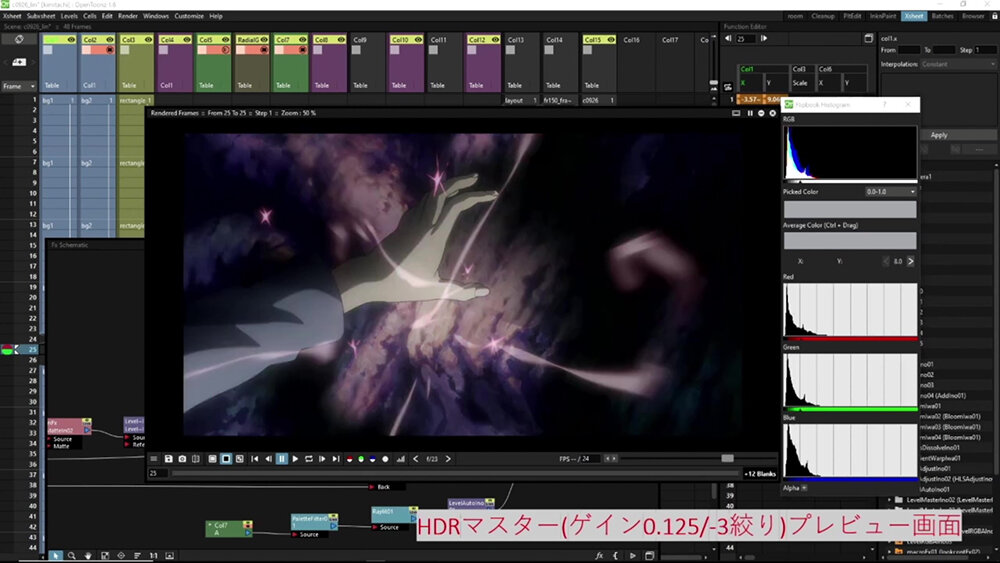

しかし実際に作業をしてみると、OpenToonzとNukeではソフトのちがいから、最終的なルックに差異が生じてしまったという。その解決策としてOpenToonzを改良し、SDRワークフローの延長線上でHDRのつくり込みができる環境を構築した。

HDRを活かしたスパーク

HDRが活かされた『君たちはどう生きるか』のカットを紹介しよう。主人公の眞人が産屋に行く途中、地下の通路の石に触れるとスパークが走るカット926だ。

奥井氏はHDR制作において32bitフロート処理やリニア出力が必須であり、2Dアニメーションに本格的に導入されるのはこれからになるだろうとコメントした。本来はHDRマスターを制作した上でSDRの映像をつくるのが理想だが、制作環境のハードルはまだまだ高い、と実感を伝える。

今回は撮影時にHDR制作を進めたが、上流工程の美術や仕上げまで対応するためには、HDRのワークフローへの理解も必要だという。今後HDR制作が少しずつ広がっていくことに期待したい。

柔軟な貼り込みを実現するIwaWarper

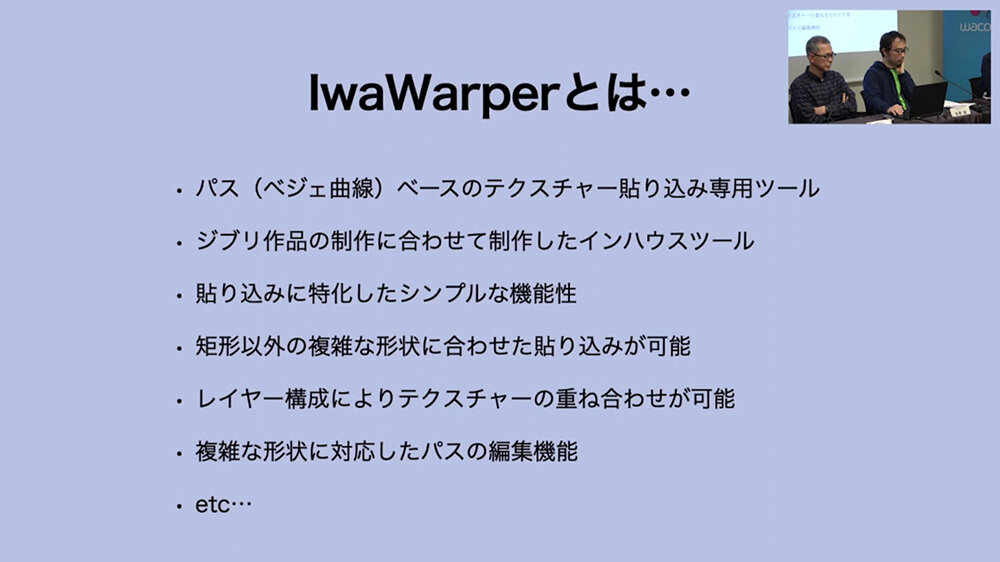

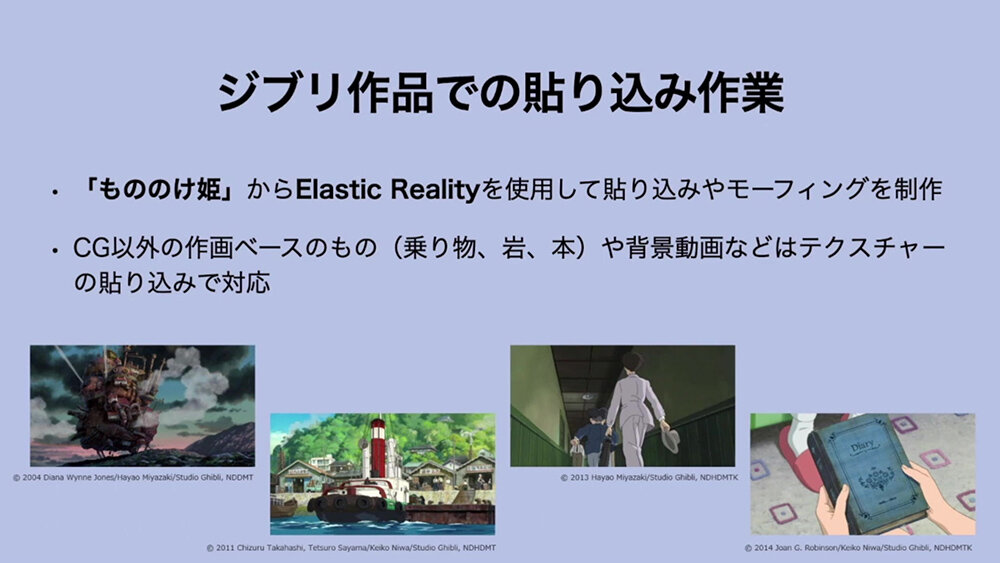

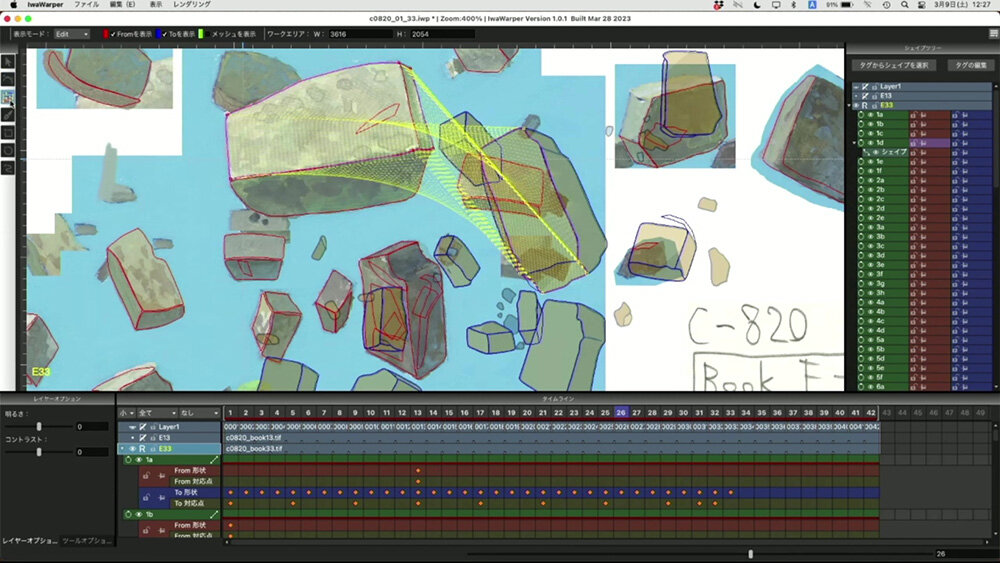

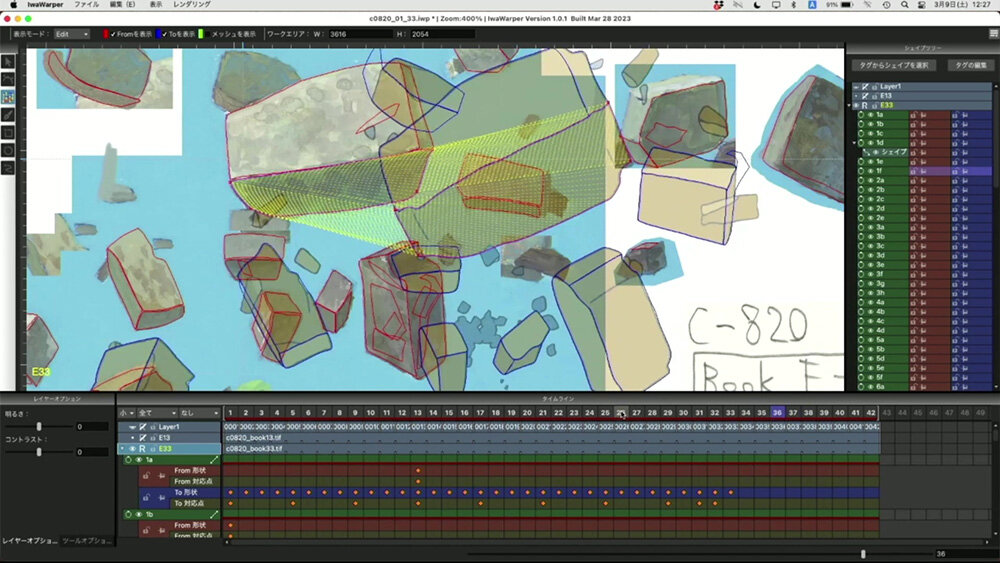

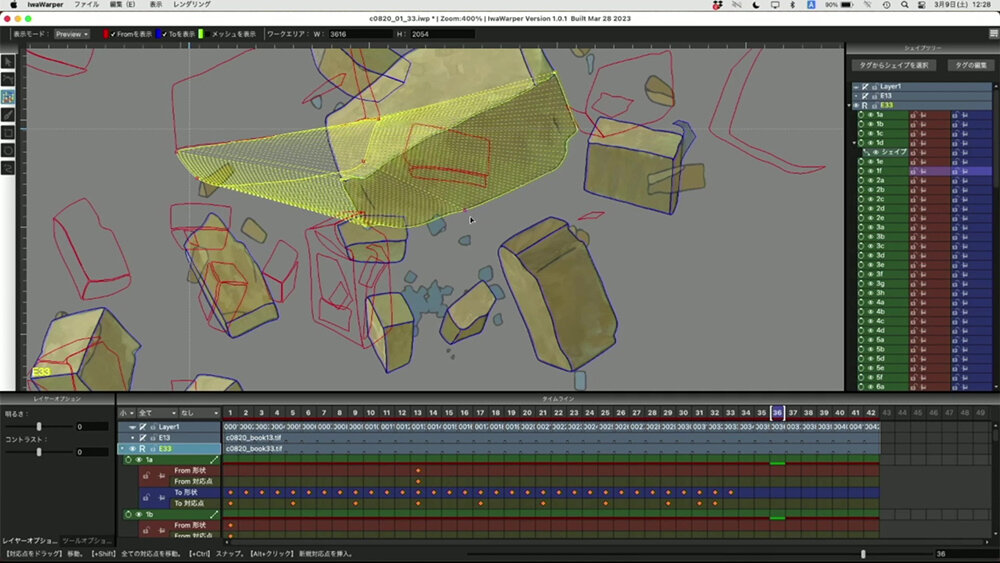

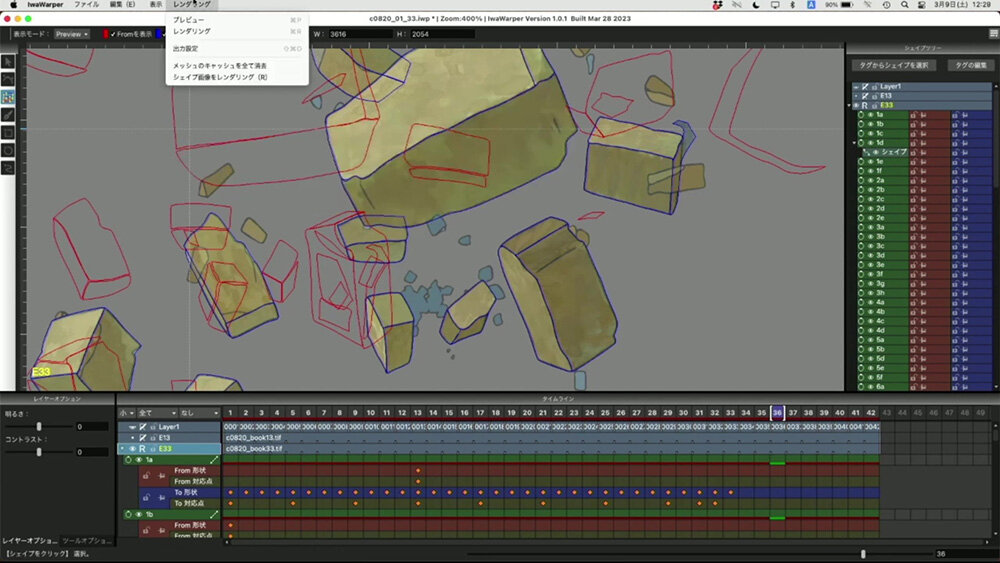

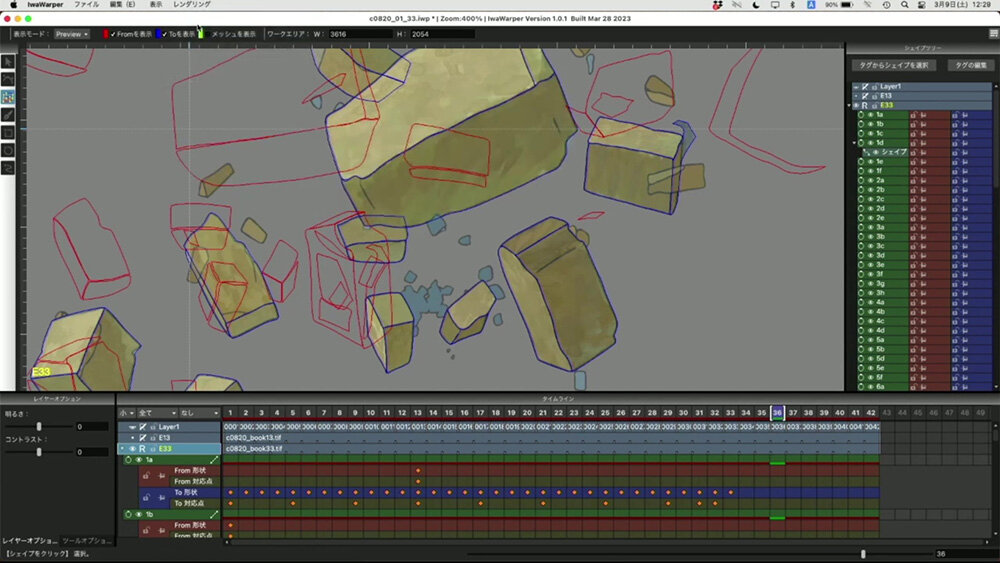

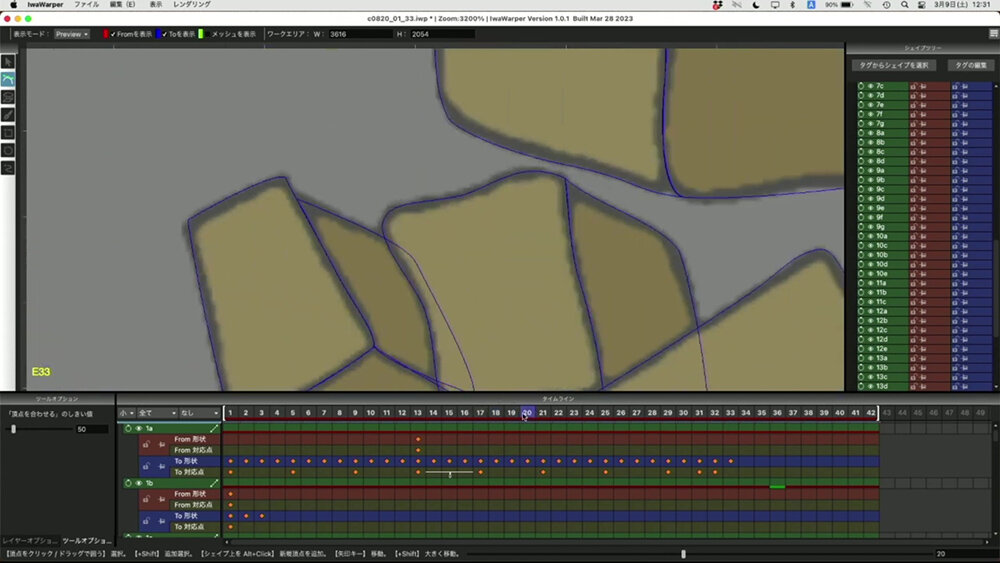

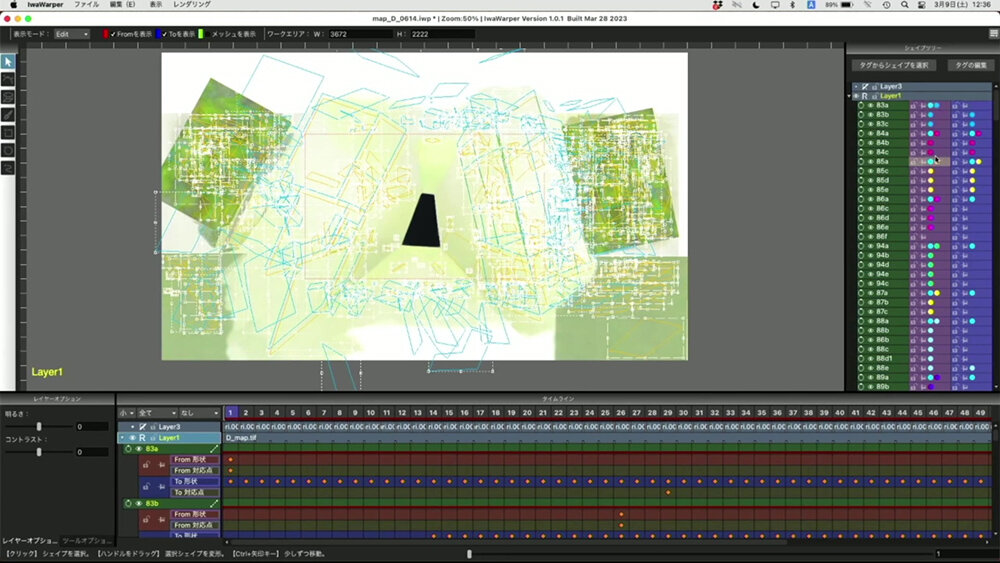

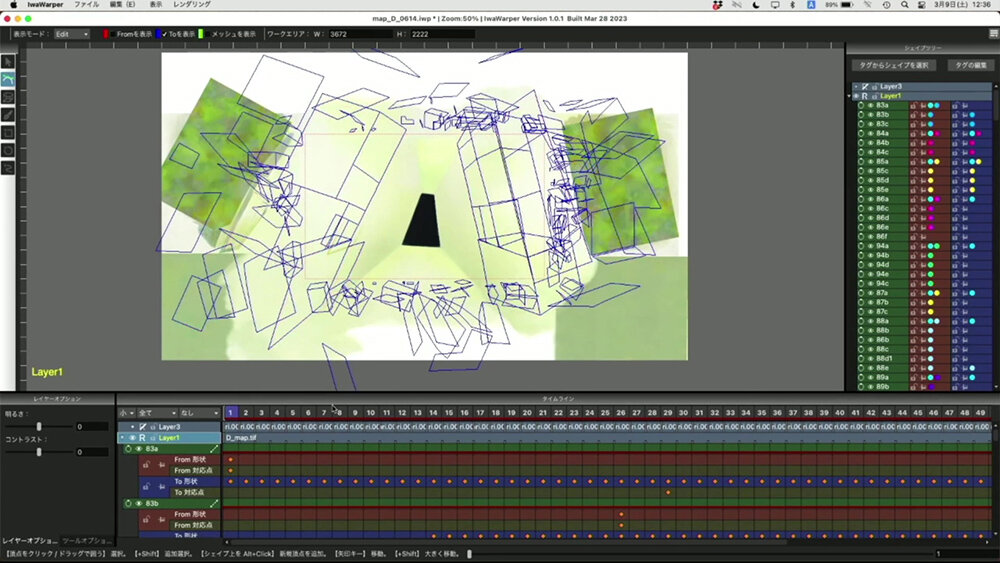

泉津井氏はIwaWarperを使った貼り込み作業について紹介した。IwaWarperは岩澤氏が手がけたインハウスツールで、パス(ペジェ曲線)ベースのテクスチャ貼り込みに特化した機能を備えている。

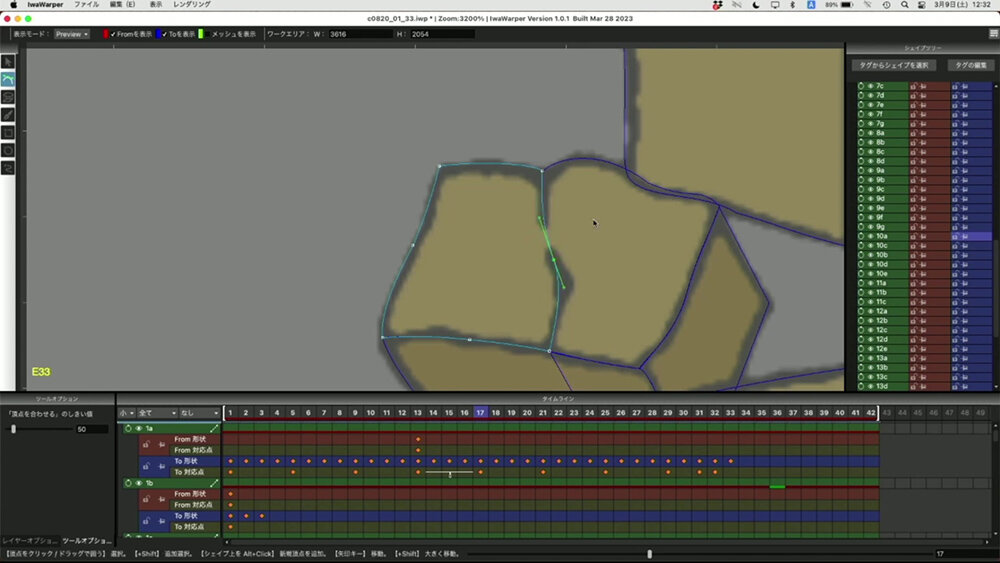

パスを自由にコントロールして円形や多角形など複雑な形状に合わせて貼り込むことができ、レイヤー構成をもつためテクスチャを重ね合わせることも可能で、様々な表現をツール単体で実現できる。

テクスチャは通常のアニメ制作では1枚で済ませることが多い。しかしスタジオジブリでは、角度が変わったときに明るさの変化を出したり、奥に移動したときに密度が上がらないようにしたりするため、テクスチャを複数用意している。それらを変形させた後にオーバーラップをかけるという、手間のかかる工程を踏む。

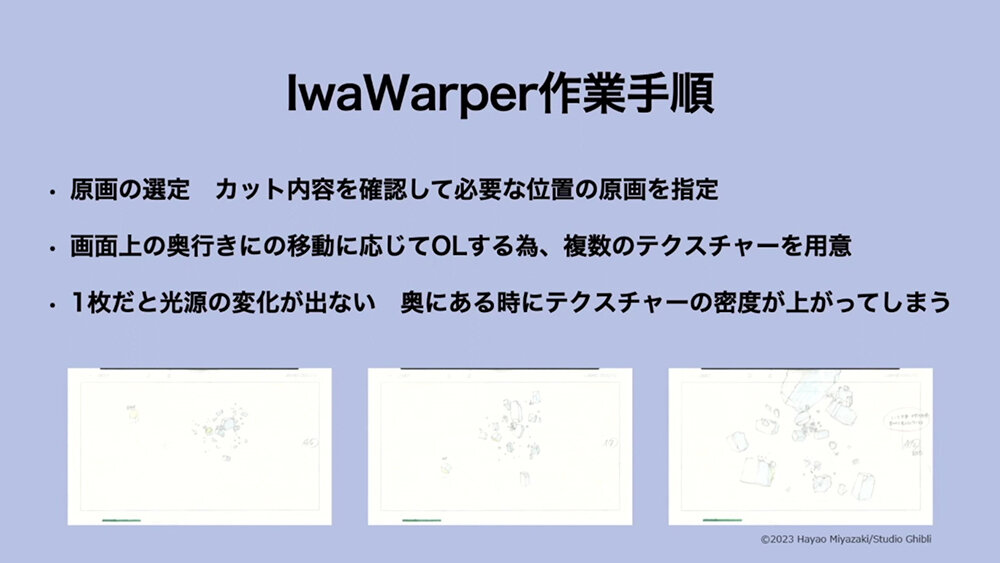

IwaWarperの作業手順

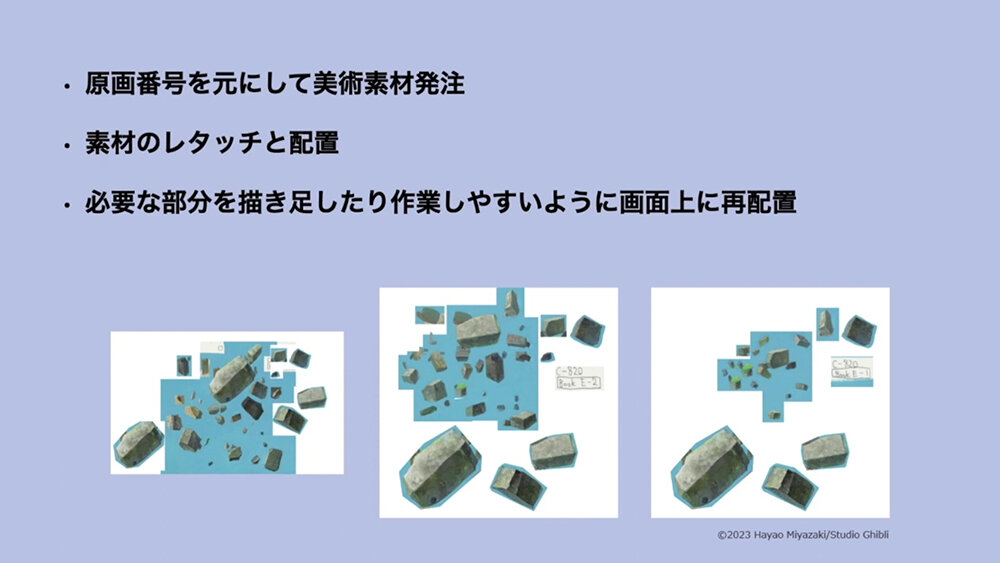

最初にカットの中から必要な原画を数枚(3~7枚程度)選定する。それを基に美術にテクスチャ素材を発注し、レタッチしたり配置を変えたりして、貼り込み用素材を作成する。

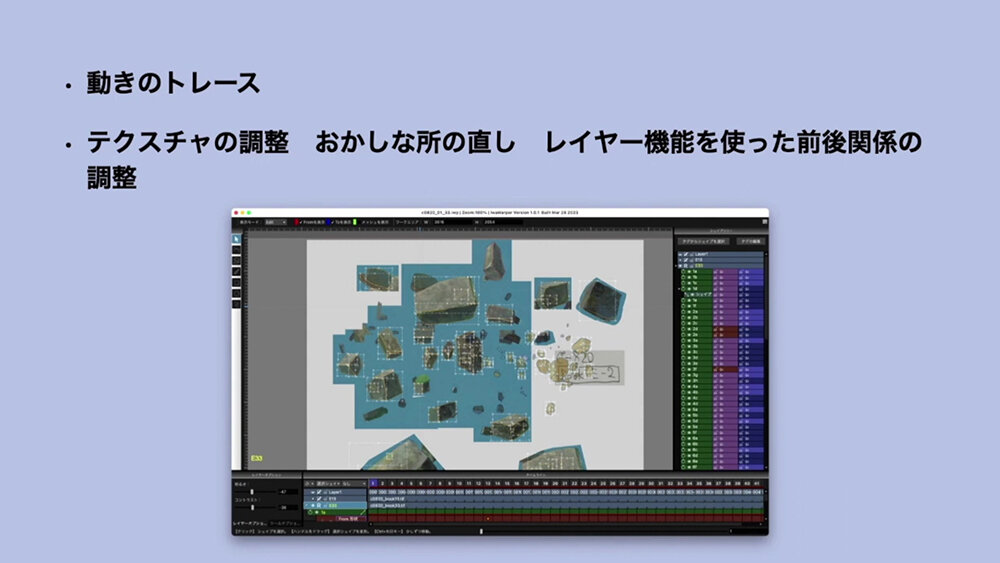

その後はIwaWarperに読み込み、動きを1コマずつトレースし、プレビュー機能を使って不自然な部分を直していく。最後はOpenToonzにもち込み、パレットフィルタ機能でセルの色ごとにマスクを分離して合成する。

IwaWarperで貼り込んだ崖から落ちる岩

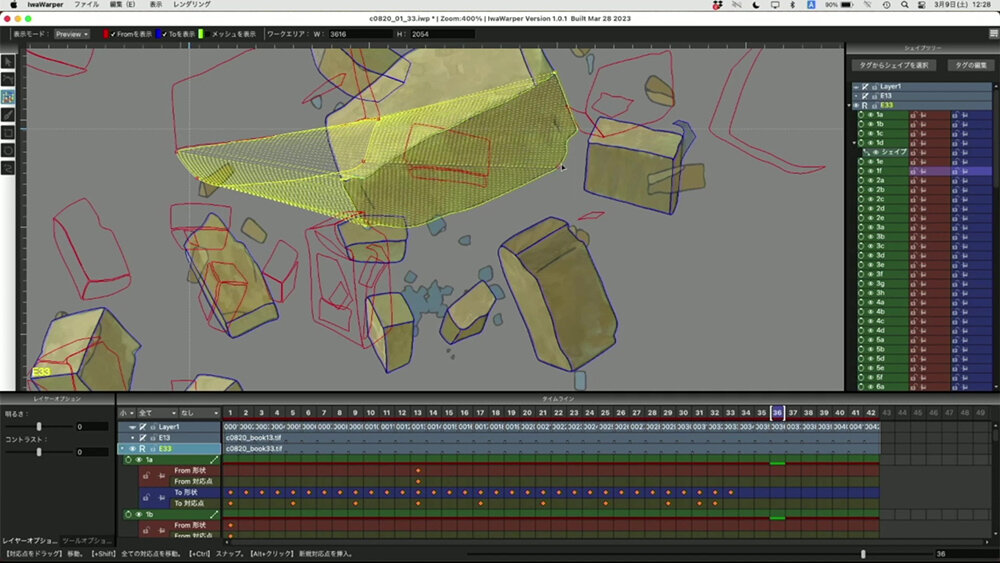

IwaWarperの最大の特徴は、形状とピクセルの対応点を別々に設定できることだ。そのため対応点を移動させれば、形状を変えずに絵だけを歪ませることができる。この機能のおかげで、パースや形状の変化に柔軟に対応し、自然な画づくりが可能になった。

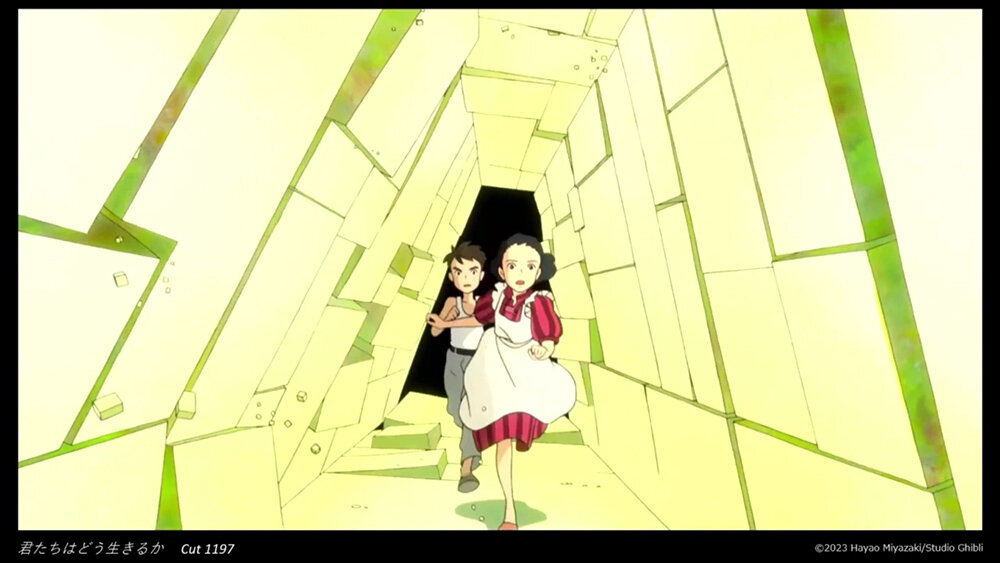

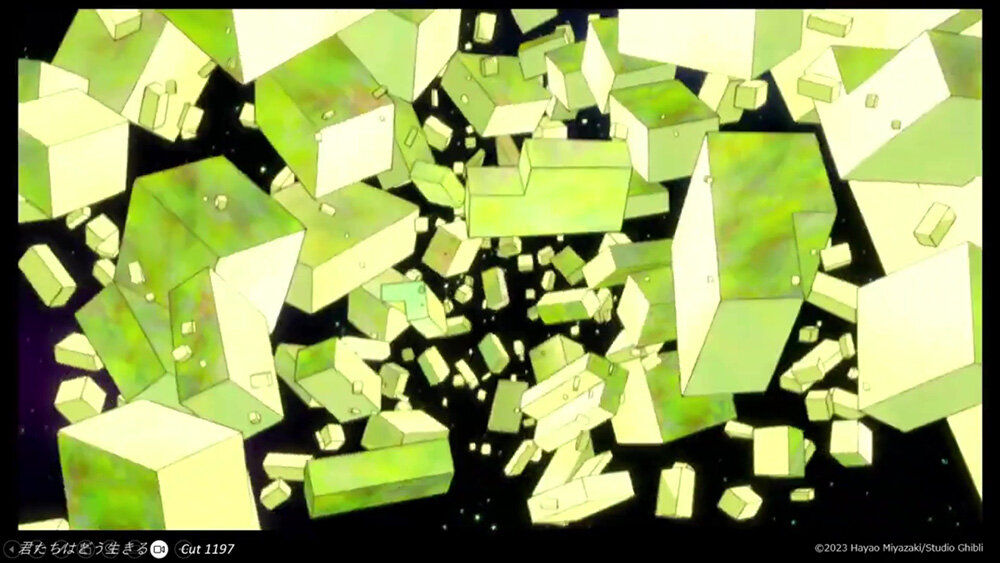

キューブ状に崩れる回廊の貼り込み

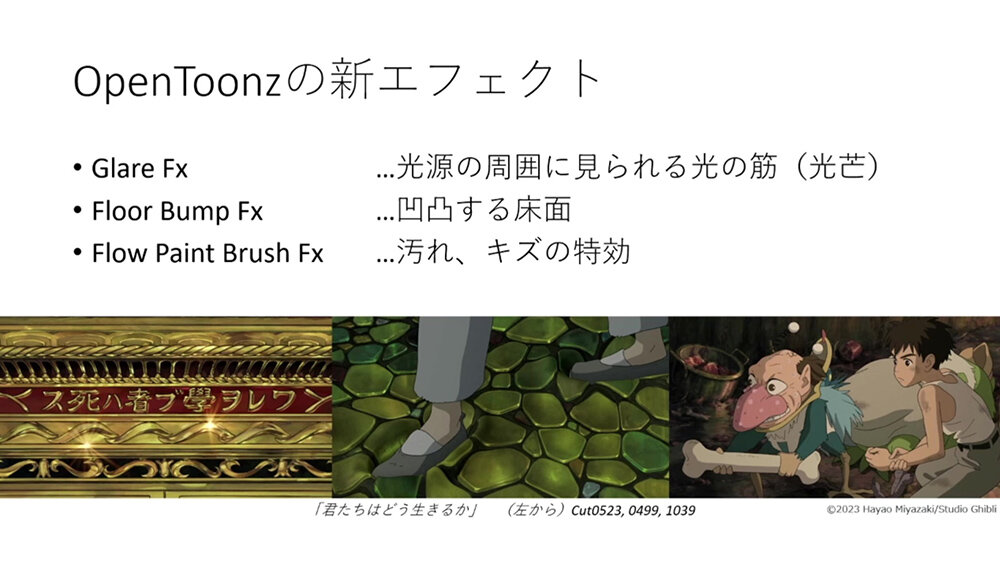

OpenToonzの新エフェクトを紹介

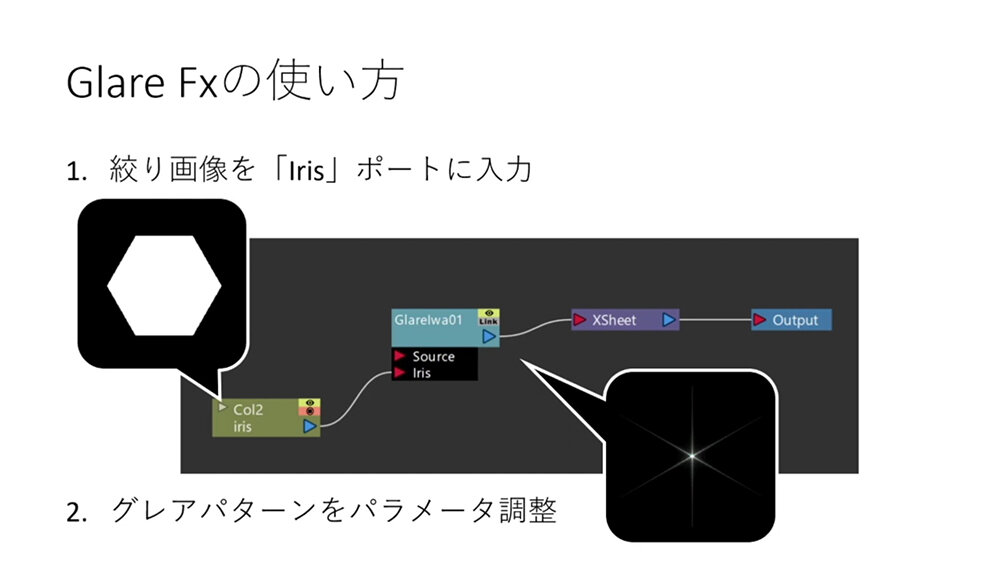

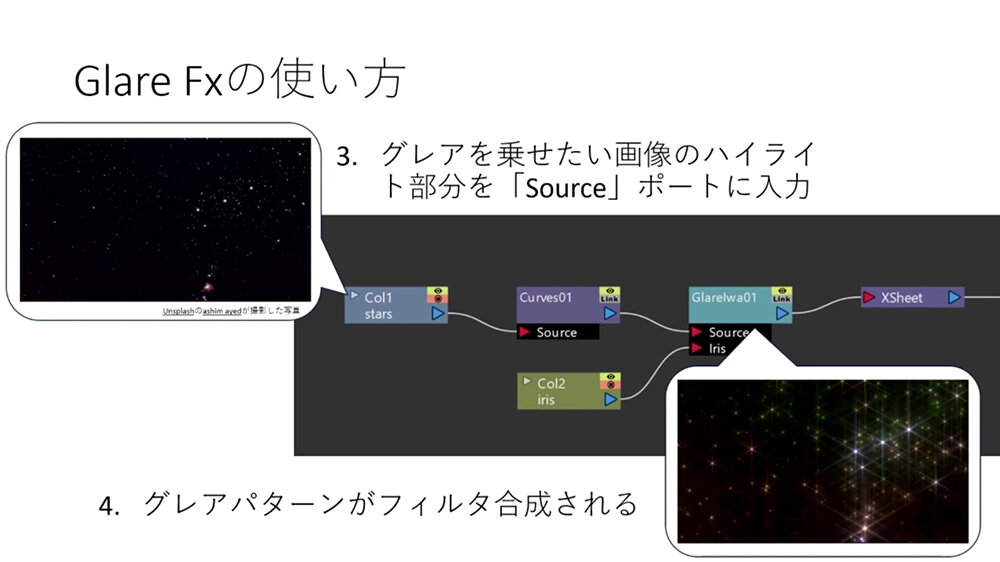

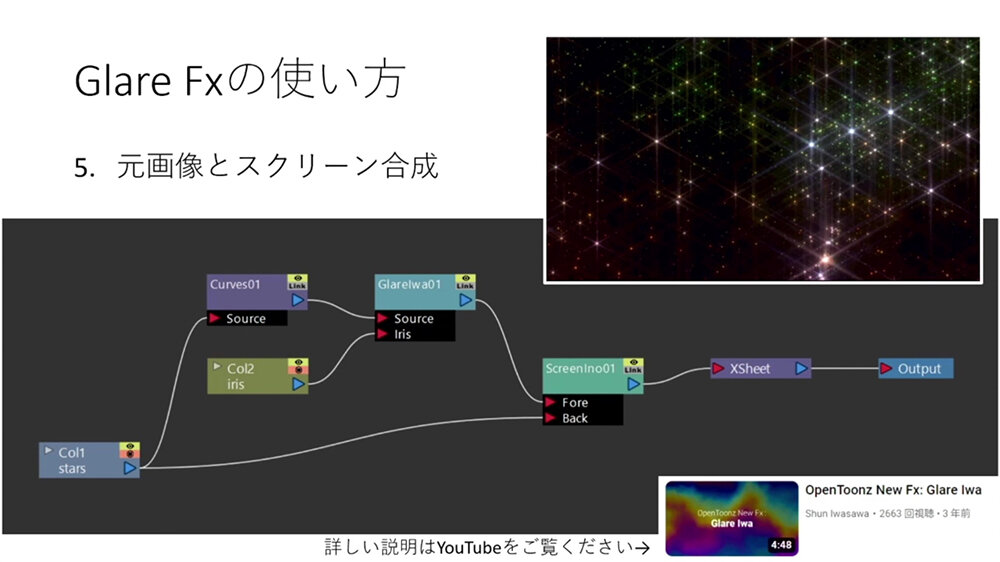

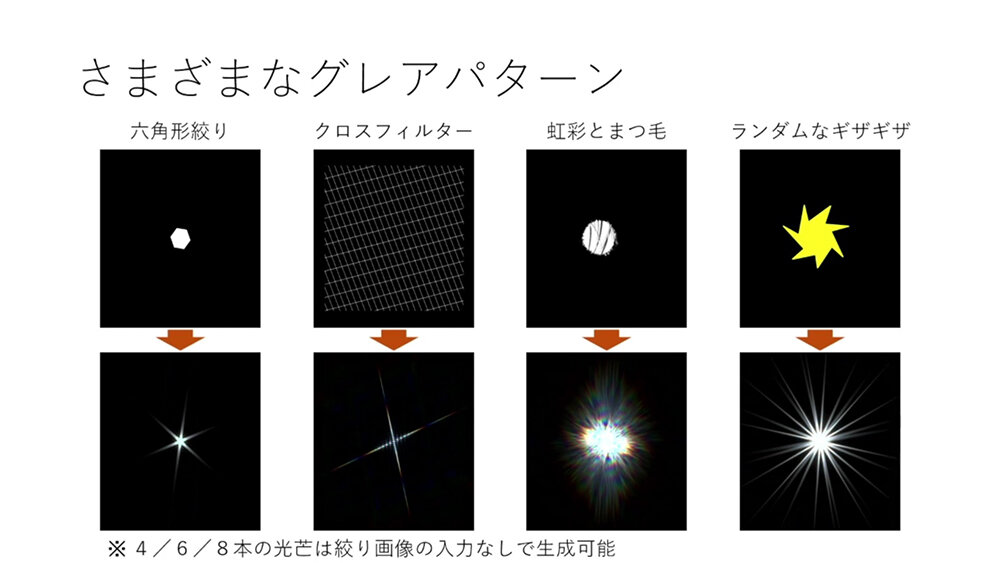

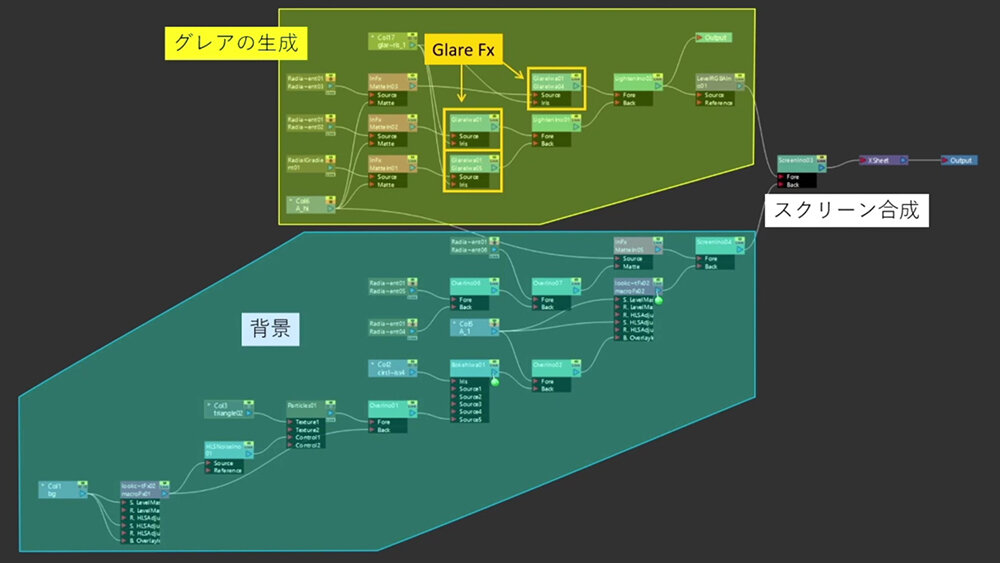

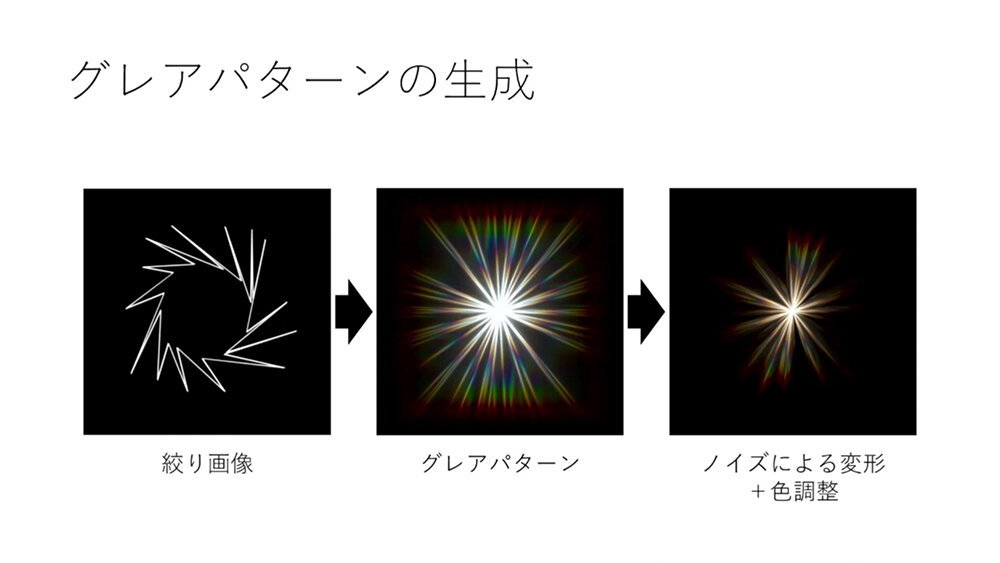

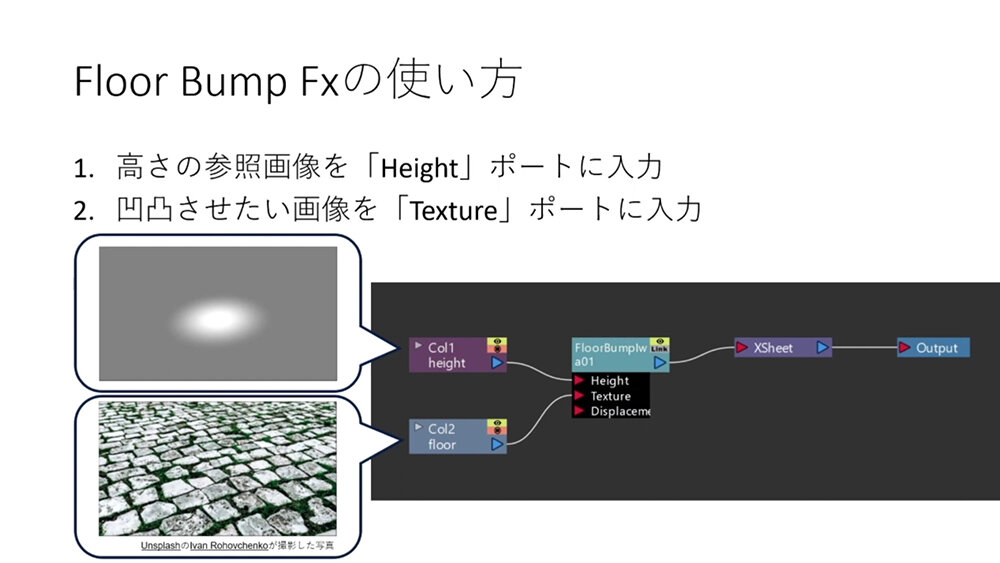

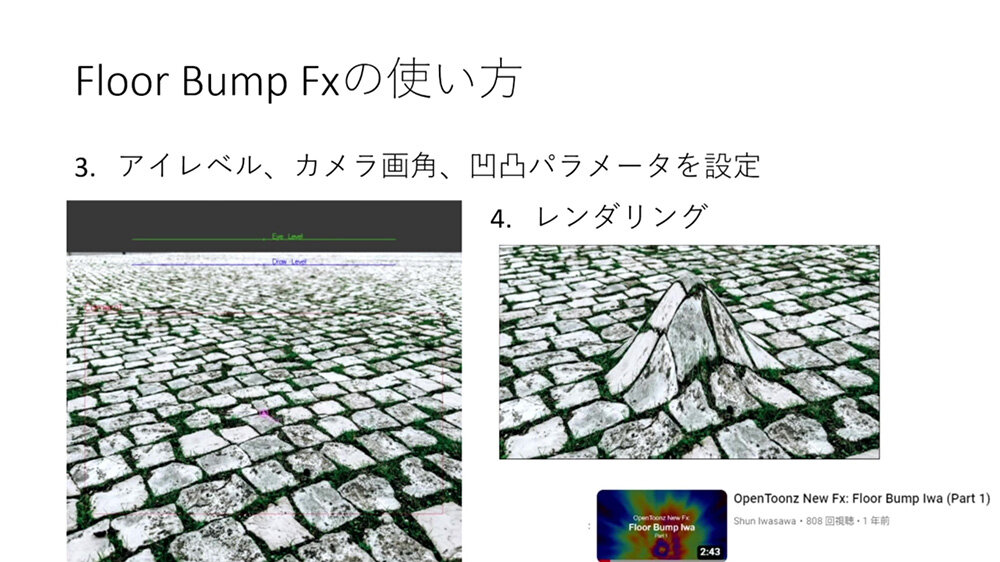

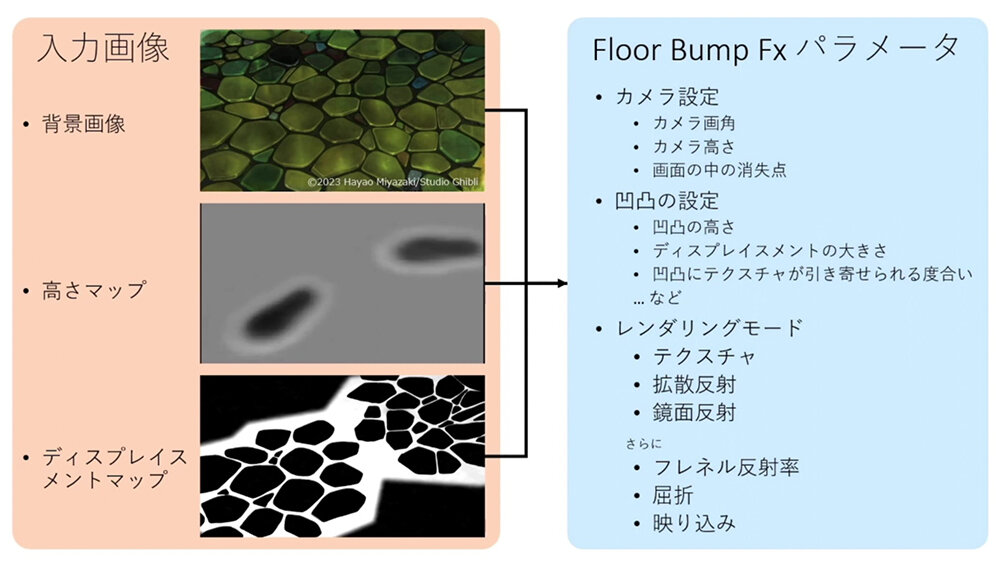

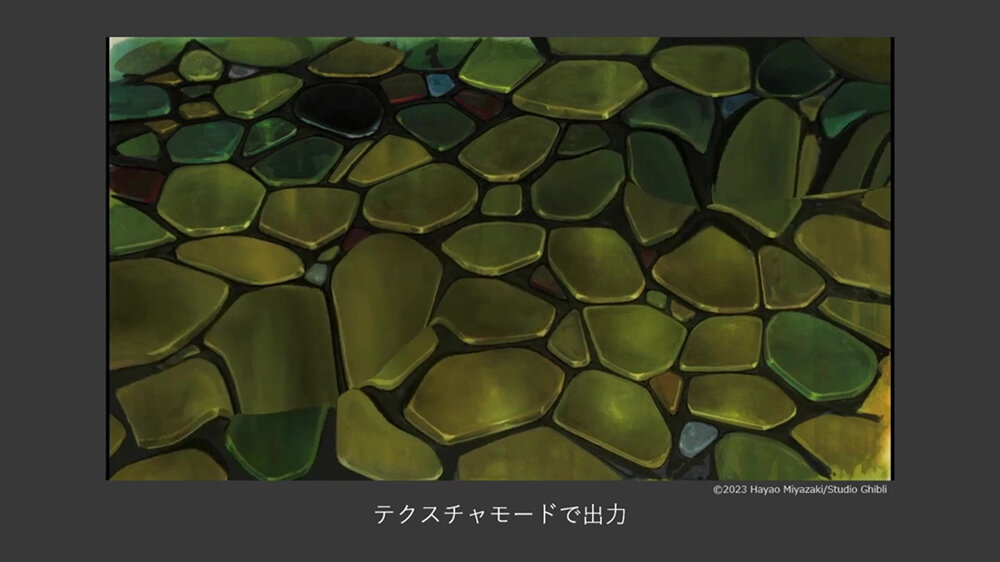

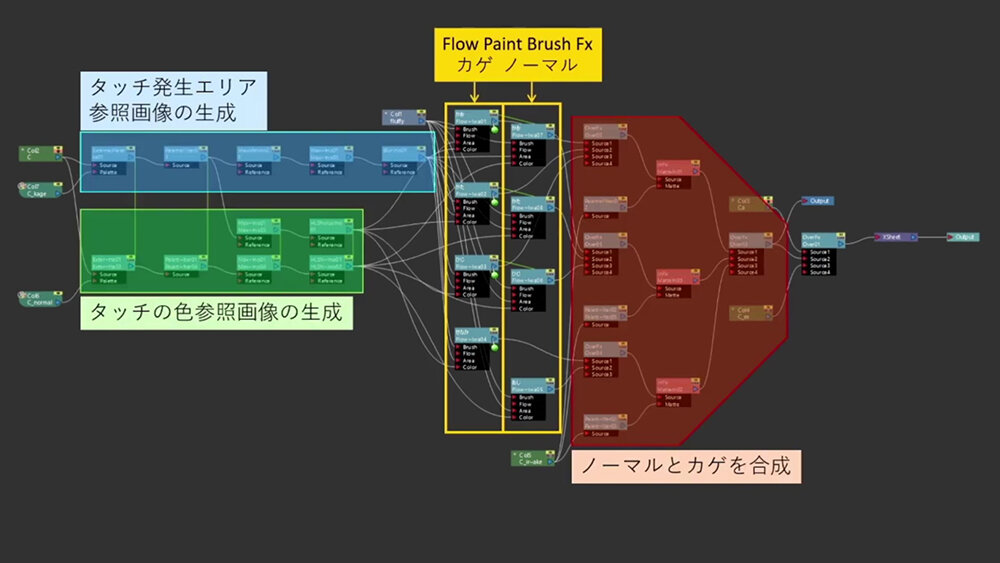

最後はOpenToonzのビジュアルエフェクトの中から、「Glare Iwa Fx」、「Floor Bump Iwa Fx」、「Flow Paint Brush Iwa Fx」を岩澤氏が解説した。

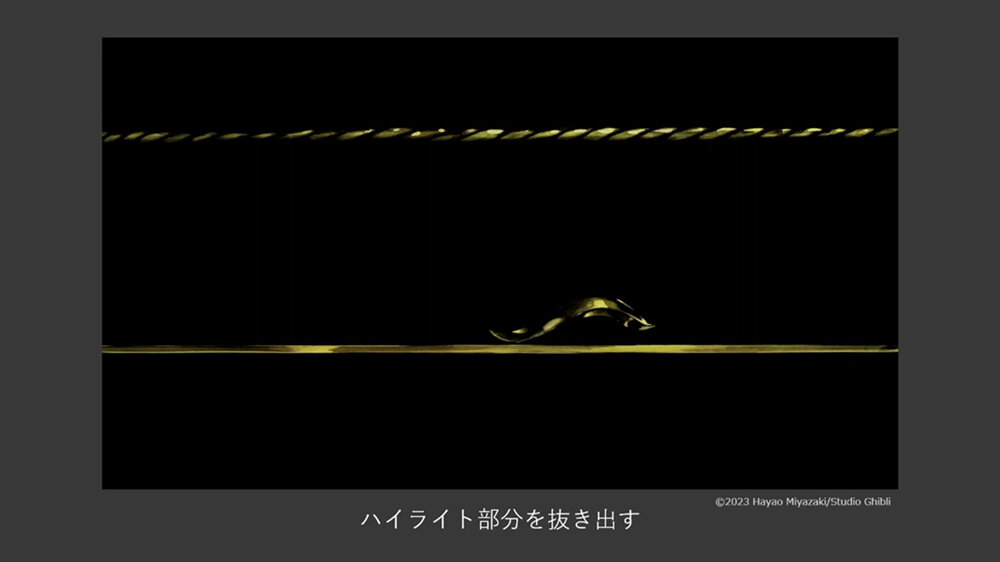

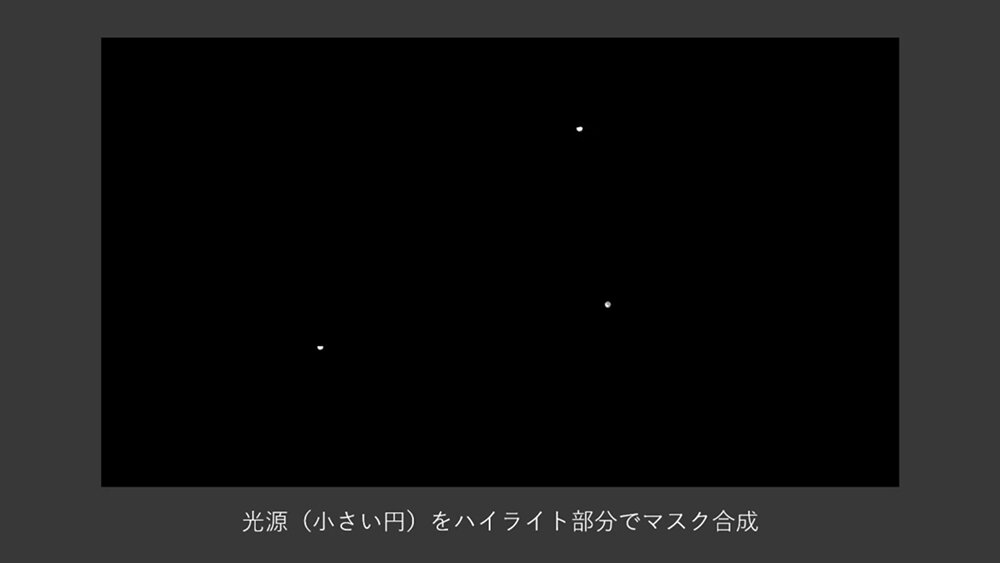

Glare Iwa Fxで生成した黄金の門のグレア

Glare Iwa Fxは光源の周囲に発生するグレア(光の筋)を表現するエフェクトだ。グレアは、光が遮蔽物を通過するときに拡がる回折という現象によって発生する。Glare Iwa Fxでは現象そのものをシミュレーションしてグレアを再現した。

▲カット523の作業工程。3つのグレアはそれぞれゆっくりと横移動している

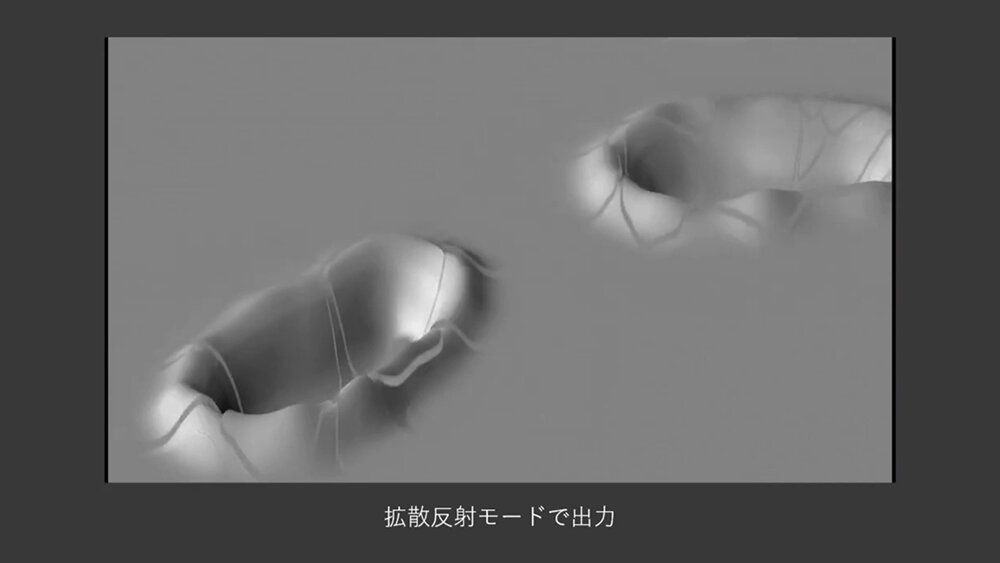

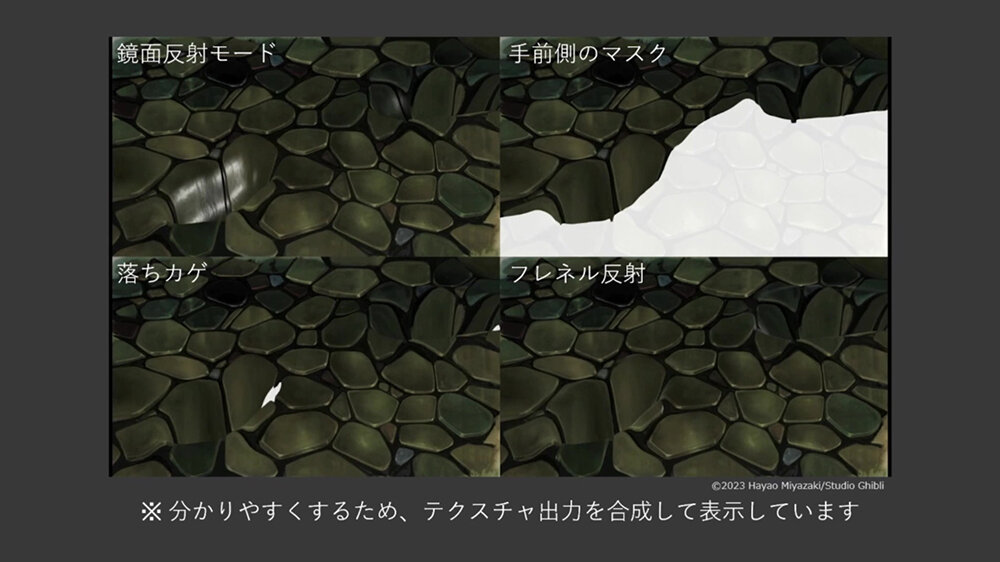

Floor Bump Iwa Fxで表現した石畳

Floor Bump Iwa Fxは床面を凹凸に変形させるエフェクトで、眞人たちが柔らかくなった石畳に飲み込まれていくシーンに使用している。

通常であれば3Dソフトで表現する効果だが、専用エフェクトを開発することによって、ツール間で行き来する手間を減らして簡便に処理できるようにしたいという狙いがあった。

Flow Paint Brush Iwa Fxで汚れを作成

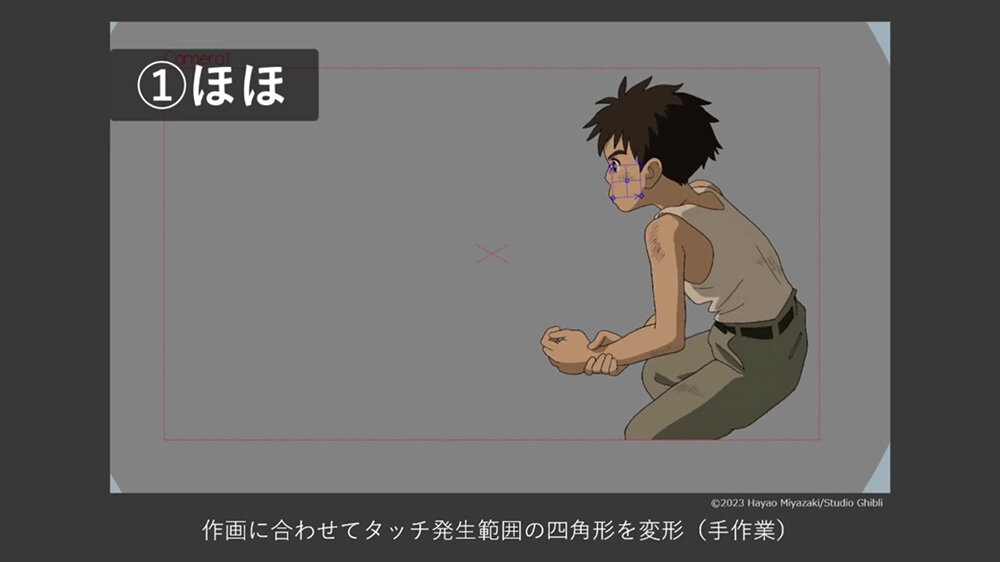

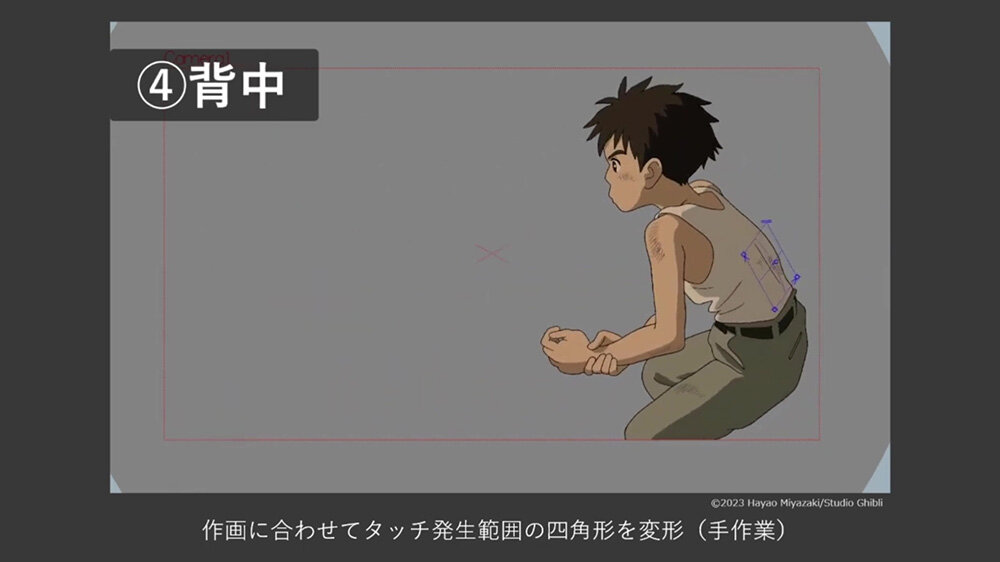

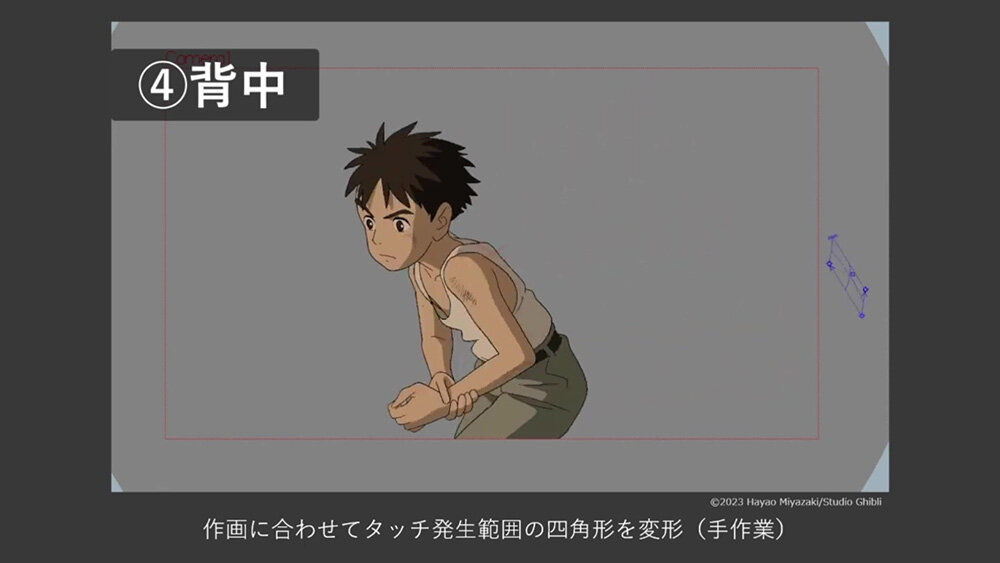

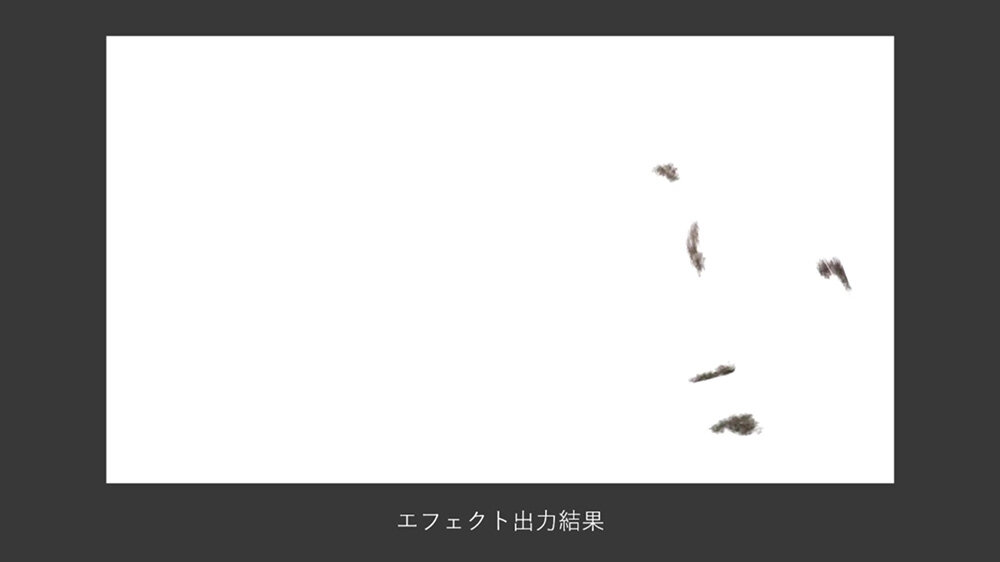

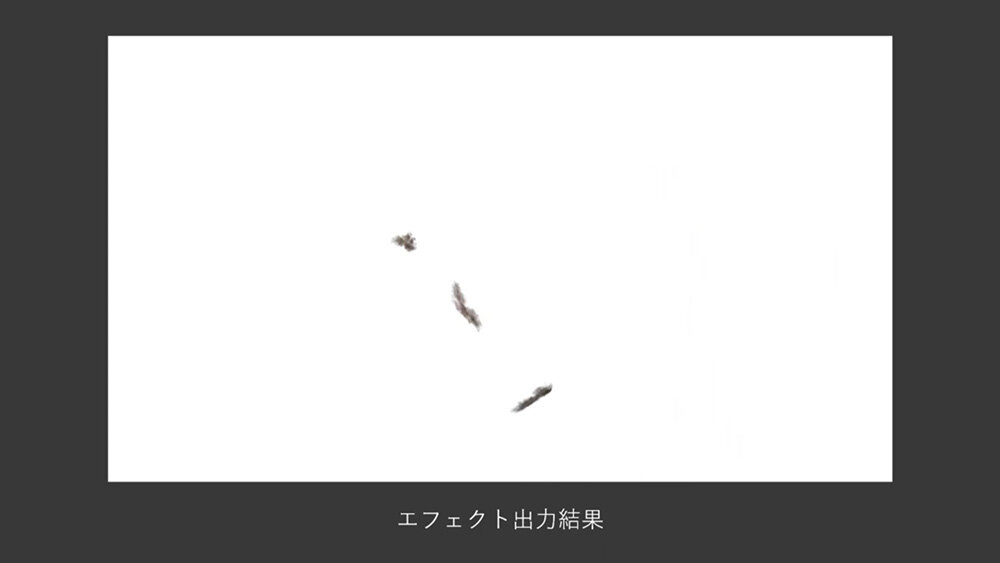

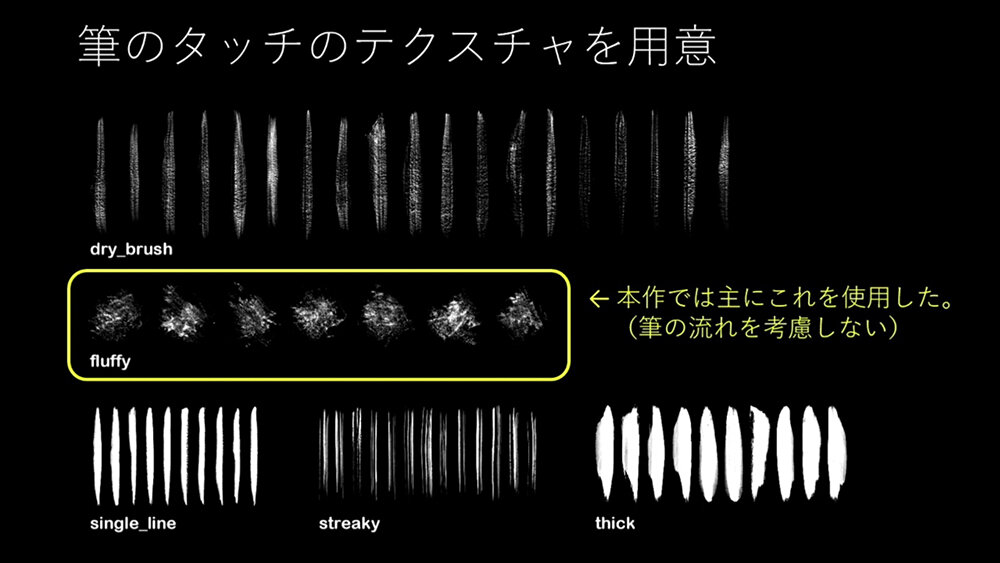

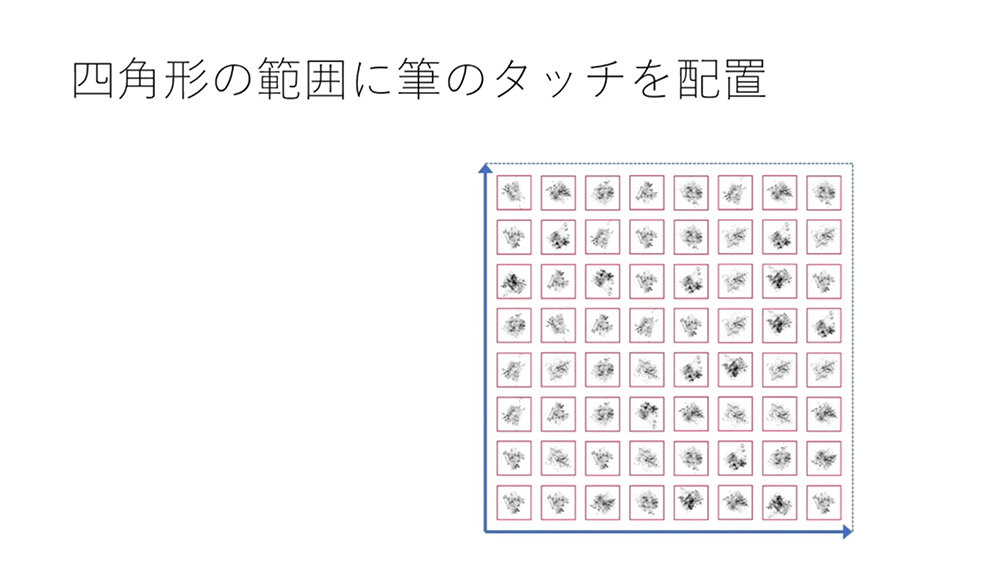

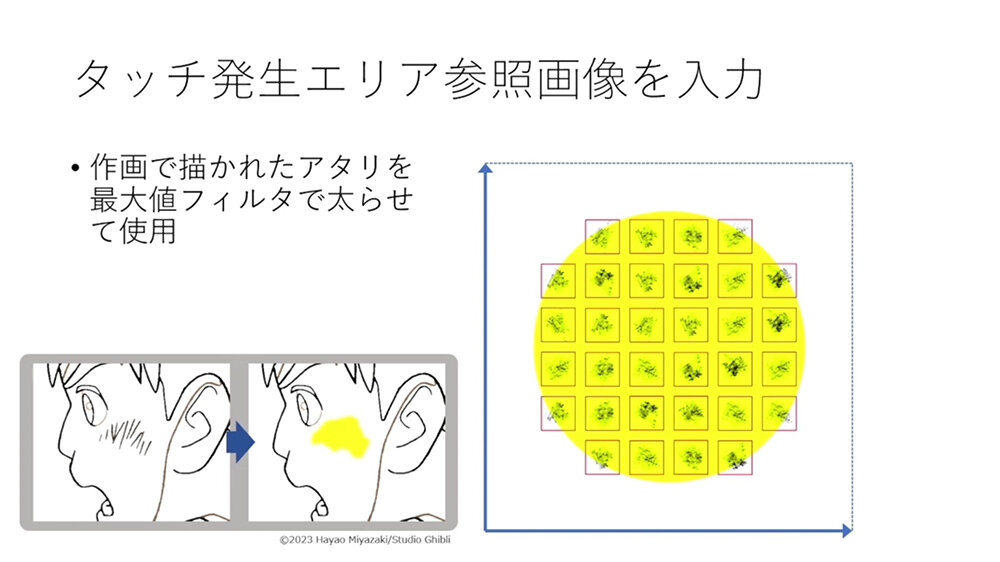

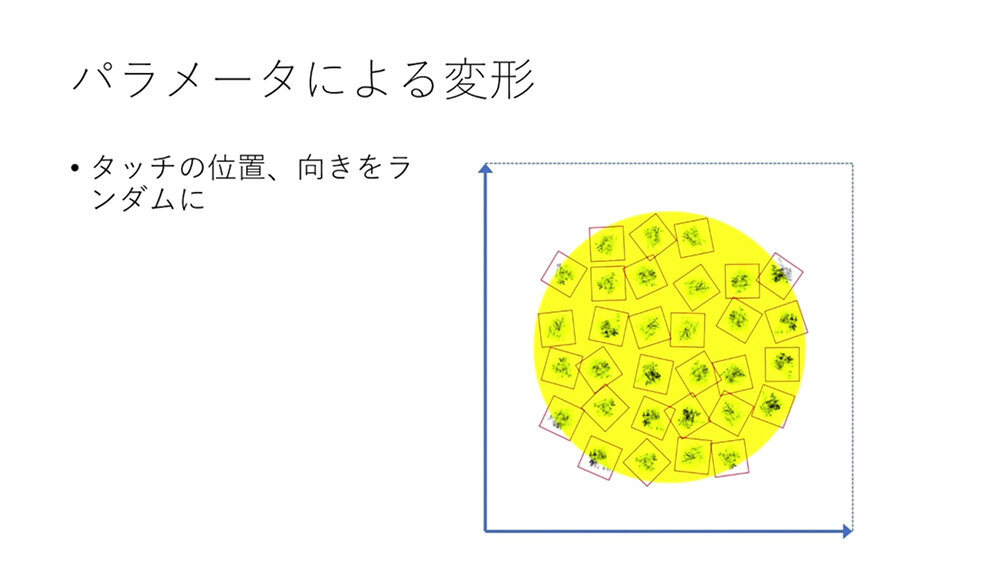

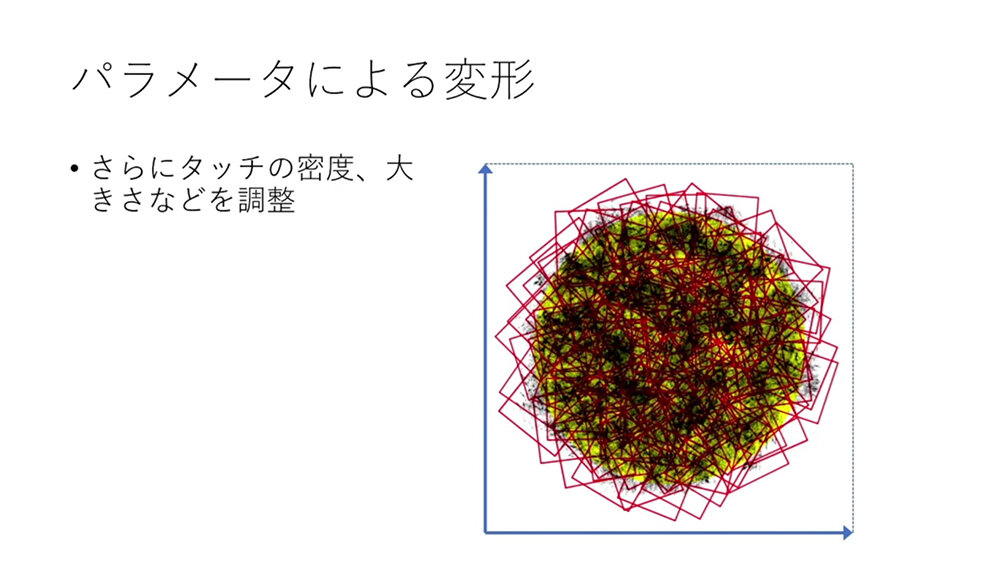

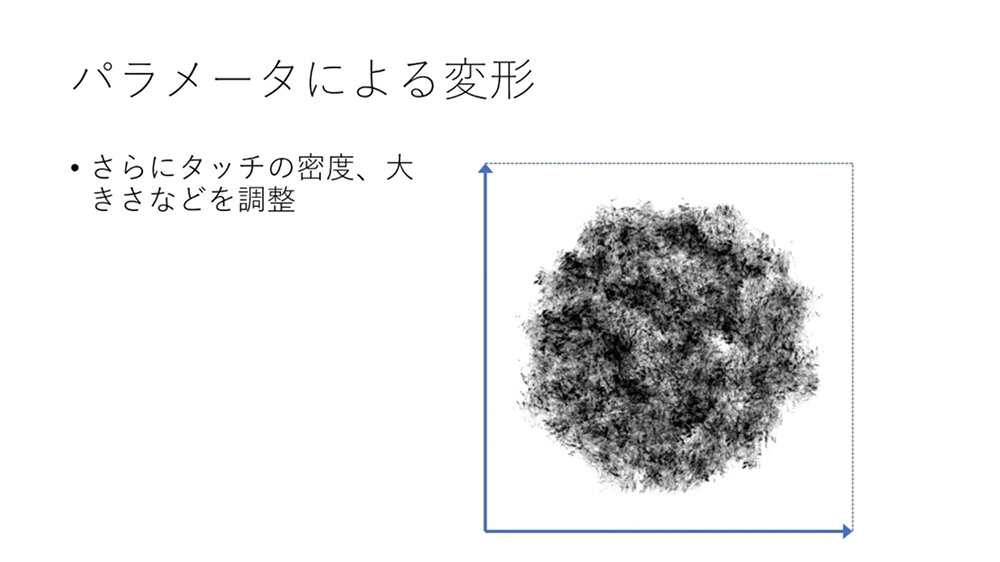

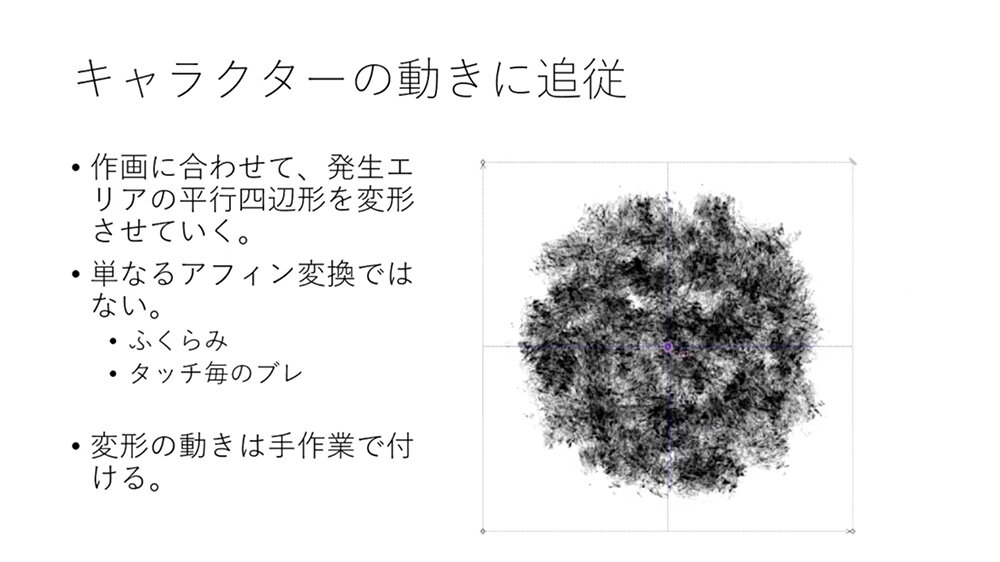

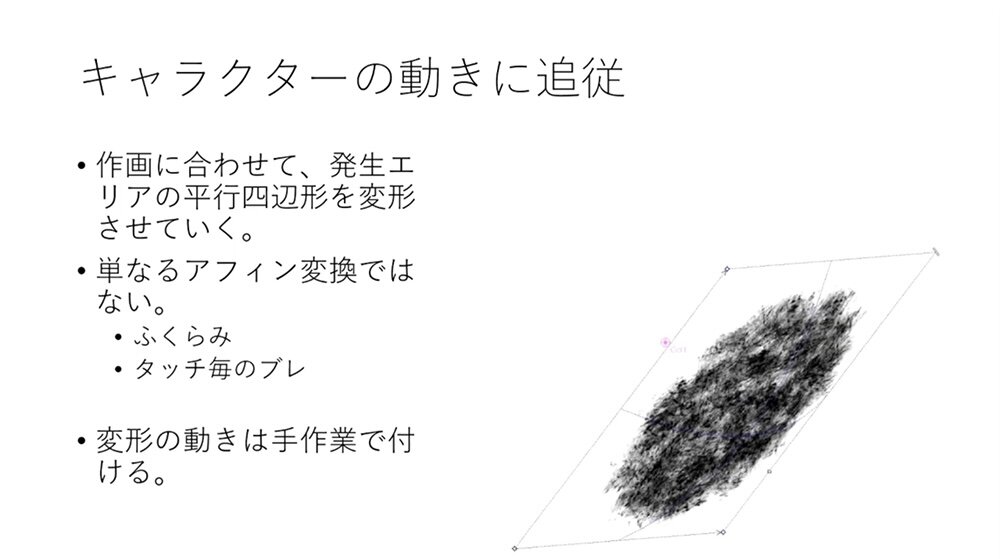

最後のFlow Paint Brush Iwa Fxは、汚れや傷の特効用のエフェクトである。本作には特効専門のスタッフがいなかったため、ビジュアルエフェクトで代用することを目指して開発した。指定した領域内に筆のタッチを配置することで、汚れのパターンを作成している。

特効の場合はセルに合わせて1枚1枚を描く必要があるが、今回はパラメータを変えることで望む効果が出ることを目標として、約20カットほどで使用した。

▲エフェクトの発生範囲の四角形を、作画の動きに合わせて変形させていく。ほほ、肩、ひじ、背中、足の5箇所を全て手作業で行なった。背中と足の発生範囲は途中で見えなくなるため画面外に消える

▲作画の動きに追従してエフェクトが発生している

セッションの最後にACTF事務局の轟木氏は、アニメ制作の撮影で広く使われており、レイヤーベースのAfter Effectsと、ノードベースのOpenToonzやIwaWarperのちがいについて質問した。

泉津井氏は、どちらも一長一短はあるとしながらも、特にテレビシリーズの場合は一度つくったエフェクトを再利用することが多いため、ノードベースは非常に有効だとコメント。ノードであればプリセットをつくったり、コピー&ペーストをしたりする必要がなく、効率的に作業ができる部分があるという。

またAfter EffectsとOpenToonzでは、合成の考え方自体が異なっており、そのちがいを知ることで新しい表現が見えてくることもあると語る。OpenToonzにまだ触れたことがない人もぜひ使ってみてほしいと、メッセージを送った。

© 2023 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli

TEXT_高橋克則/Katsunori Takahashi

EDIT_李 承眞/Seungjin Lee(CGWORLD)、小村仁美/Hitomi Komura(CGWORLD)