2024年5月25日(土)、Webメディア・ゲームメーカーズ(株式会社ヒストリア)主催のイベント「ゲームメーカーズ スクランブル2024」がTOC有明Convention Hall EASTホールにて開催された。

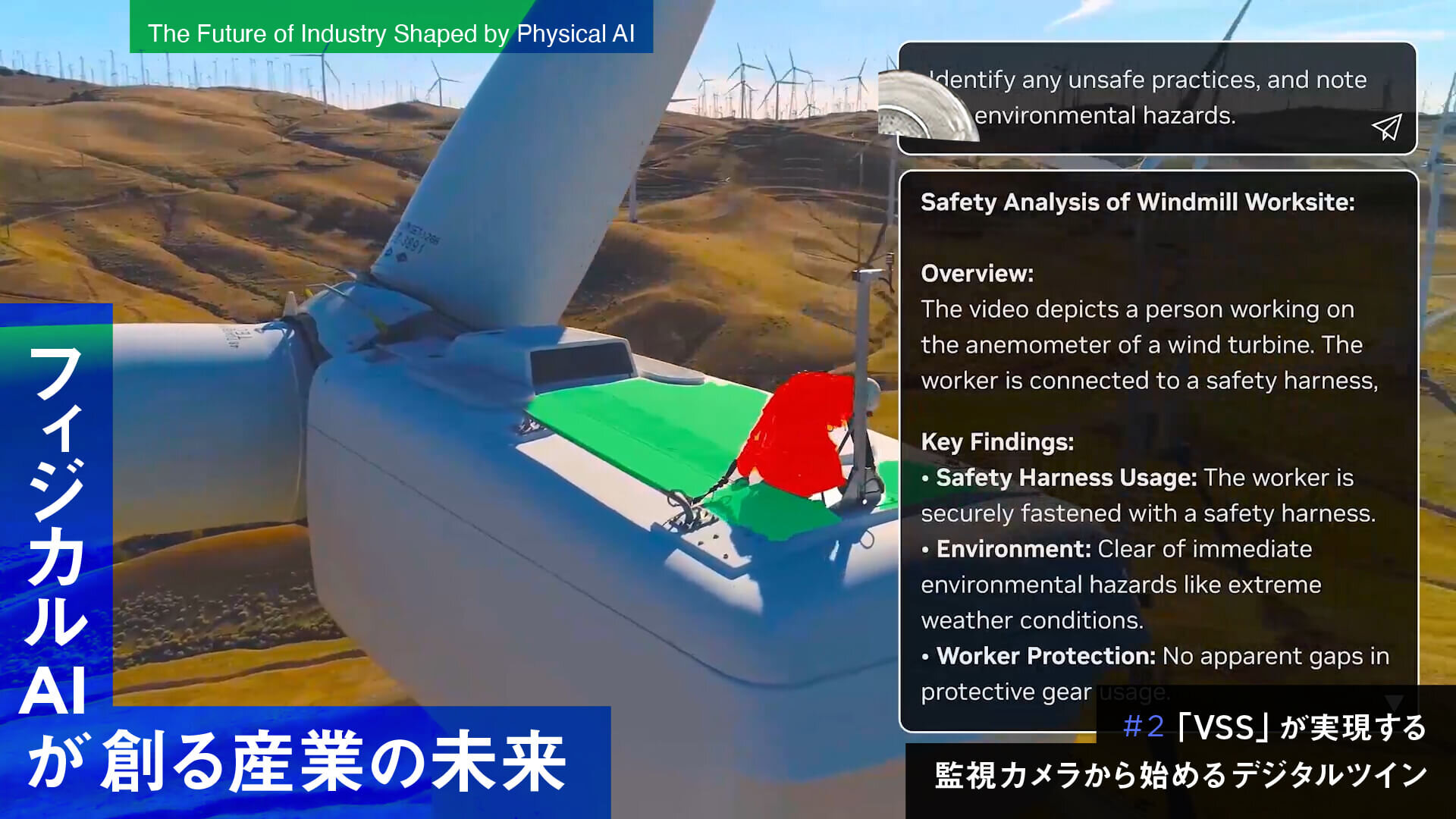

本記事では全10講演のセッションの中から「インディーでゲームを作るってどういうこと? インディー開発者の生活」の模様をレポートする。

関連記事

「3DCGは手を動かすほど上手くなる!」ゲームメーカーズ主催イベントの模様とBlenderセッションの内容を紹介〜ゲームメーカーズ スクランブル2024(1)

個性豊かな開発者たちに、インディーゲーム制作の舞台裏を聞く

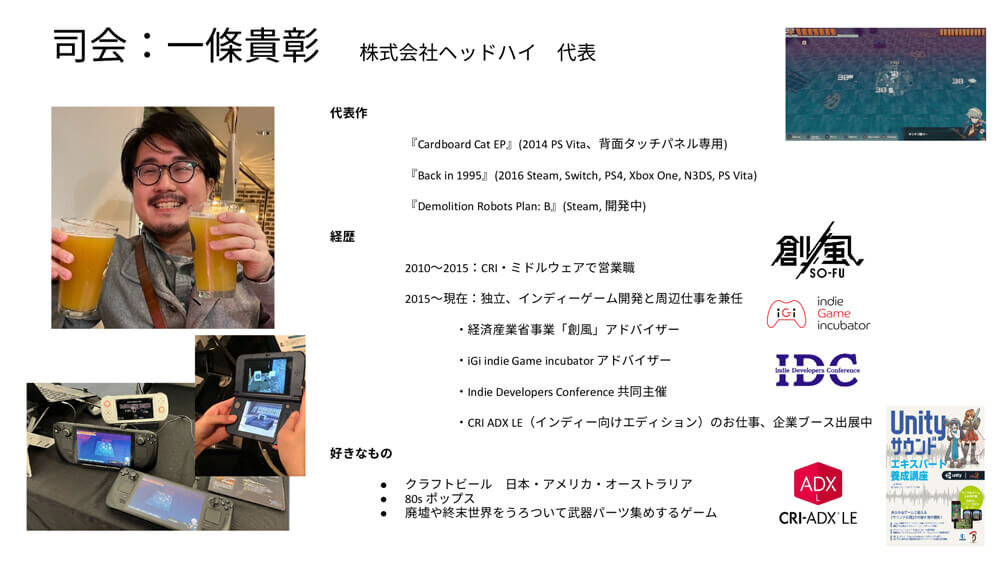

「インディーでゲームを作るってどういうこと? インディー開発者の生活」には、カラッパゲームス合同会社のぬっそ(大貫真史)氏、株式会社ワンダーランドカザキリの誉田 潔氏、ゲーム開発スタジオ・超OKのクルステ氏が登壇。ファシリテーターは株式会社ヘッドハイの一條貴彰氏が務め、インディーゲーム開発者の実態に迫った。

『Ace of Seafood』や『カニノケンカ -Fight Crab-』など、海産物をモチーフをしたアクションゲームを手がけている。現在は『カニノケンカ・二』がアーリーアクセス中

登壇者たちは、年代も経歴もそれぞれ異なっている。ぬっそ氏は学生時代からインディー開発者として活動し、大手ゲーム会社のプログラマーとして勤務した後に独立。誉田氏は映像系のCGデザイナーやWebデザイナーなどの異業種から転職した経歴の持ち主である。

ダンジョンRPGメーカー『BQM - BlockQuest Maker-』やローグライクRPG『ダンジョンに捧ぐ墓標』を制作。最新作『カセットボーイ』を開発中

クルステ氏は大学在学中にNintendo Switchのソフトをリリースし、その後ゲーム会社に勤務してから独立した。登壇者の中では最年少の27歳であり、若手代表としてセッションに臨んだ。

Nintendo Switchから発売された対戦型ゲーム『フレーズファイト』をはじめ、アドベンチャーゲーム『ツキササリーナ』やノベルゲーム『限界OL海へ行く』をリリース。作品ごとに異なるジャンルを手がけている

司会を務めた一條氏もインディーゲーム開発者で、ゲーム開発ツール会社勤務後に独立した。インディーゲーム開発者向けカンファレンス「Indie Developers Conference」の主催を務めるなど、関連業務にも多数携わっている

まず「一週間の時間の使い方は?」との質問に、ぬっそ氏はほぼ全時間を開発に使っていると回答した。自宅が作業場でいつでも仕事ができる環境のため、どうしても長くなりがちだという。ただし、自分のやりたい仕事を気ままにできるおかげで苦労はそこまで感じておらず、昼は日の光を浴びて、夜はきちんと寝るといった生活リズムの維持も心がけているそうだ。

休暇を取って一週間ほど沖縄を旅行したこともあるそうだが、「石垣島にはヤシガニとか本州にはいないカニがたくさんいるんですよ」と、実はゲームの取材を兼ねていたことがわかると、客席からは笑いが起きた。仕事とプライベートの境界線が曖昧なのは、自営業者の特徴とも言える。

一方の誉田氏は自宅とは別に事務所を構えており、朝に自宅を出て事務所へ向かい夕方に帰宅する規則正しいサイクルで仕事に励んでいる。普通の会社員と似ているように思えるが、個人制作なので時間を自由に使うことができ、ノートPCがメインのため場所も選ばないなど、インディー開発者のメリットは享受しているとコメントした。小学生の子どもがいることもあり、事務所は集中して作業できる逃げ場所のようなものだ、と語った。

それに対しクルステ氏は昼夜逆転生活を送っているものの、それは昼から夕方にかけて集中できない体質のせいだと言う。その時間帯を睡眠に当てて作業効率を上げ、「選択的昼夜逆転生活なんです」と解説した。このように時間の使い方は三者三様で、自分に合わせたリズムで仕事できる点が利点となっている。

開発者が語る、インディーゲームならではの魅力

セッションの中盤には「過去の経歴はゲーム開発に活かせたか?」と気になる質問が飛びだした。ぬっそ氏は専門学校などでゲームを学んだことがなかったため、ゲーム会社でプログラマーとして働いた経験が大いに役立っており、「仕事の進め方は全て会社で覚えました」と語るほど。学生時代はバージョン管理すらしていなかったが、独立する頃にはどのバグを優先して直したら良いのかも直感的にわかるレベルにまで到達できたという。

playism.com/game/fight-crab-2/

誉田氏はWebデザイナーの仕事がゲームのUI/UXデザインに貢献していると明かす。特にECサイトのデザインは「どうやったら商品をカートに入れてもらえるのか」を考慮しなければならず、そこで得たスムーズな動線をつくるノウハウはゲーム開発においても力を発揮している。

またFlashを利用したWebサイトが流行った時期に働いていたため、当時、サイト内にゲームをつくって置いていたそうだ。そのような経験から「ゲームはコンピュータ技術の集大成だと思っています」と持論を述べた。

cb.blk-quest.com

その発言にクルステ氏も「ゲーム開発に役立たないことはありません」と同意する。美術大学の受験のために学んだ色彩理論、学校で教わった創作に対する姿勢、さらに友人との思い出や街でふと目にした光景でさえ、作品の糧になる場合があると言う。プログラム、イラスト、3DCG、音楽、個人的な経験まで、自分のもてる全てを取り込んで作品にする喜びは、多くの作業をほぼ1人で担うインディー開発者だからこそ味わえるものだ。

store.steampowered.com/app/2635530/OL

続いて「インディー開発で一番嬉しかったこと」との問いには、誉田氏がゲーム開発そのものも楽しいが、ユーザーからのリアクションが一番の喜びだと答える。インディーだからこそ評価はダイレクトに届き、当然厳しい声はあるものの、それ以上にゲームをつくって良かったと思える反応をもらってきたとふり返る。

特に、ブラジルのユーザーから届いた「あなたのゲームがきっかけで友だちができて人生が変わった」という感謝のメールは今も忘れられないと目を細める。「どうしてもパッケージ版がほしいのだが、どうやって買えば良いのか」と質問も添えられていたため、現地では発売されていないパッケージ版を送ったことを話すと、会場は温かな笑い声に包まれた。

ぬっそ氏は、自分のゲームで予想していなかったプレイをするユーザーが出てきたことが嬉しかったとコメント。大手企業のゲームでは開発側が想定していない仕様はバグとして修正されてしまうが、インディーゲームではシステムを逆手に取った遊び方が新たな面白さに繋がる場合も多い。

『Minecraft』や『Goat Simulator』がそうであったように、ユーザーが洗練されたルールに従って遊ぶのではなく、ゲームの様々な要素を弄って自ら遊び方を見つけることがインディーゲームの独創性に繋がっており、ぬっそ氏は「自分がつくったゲームなのに、世に出して他人が関わるとまったく別の側面が見えてくる。その瞬間が嬉しいですね」と笑顔を見せた。

クルステ氏は「Nintendo Switchで自分のゲームが初めて動いたとき」を嬉しかったことの1つに挙げた。ゲームの表示先がPCのモニタからSwitchの画面に変わっただけではあるが、それまでの苦労を思うと込み上げるものがあったと言う。この答えには一條氏も頷きながら、普段遊んでいるゲーム機で自分の作品が動く感動は格別だと自らの経験も交えながら語った。

「情報発信のコツは?」ほか、質疑応答

質疑応答のコーナーでは、インディーゲームを開発中の参加者からユーザーへの情報発信のコツについての質問が飛んだ。ぬっそ氏と誉田氏はイベントへの参加をイチオシ。ユーザーが作品を見たり遊んだりしてくれるだけでなく、メディアで取り上げられたり、パブリッシャーとの関係ができたりと、新たな広がりを得ることができる場になっているためだ。

それを踏まえた上でクルステ氏は、インディーゲームの宣伝機会は限られており、少ないチャンスを最大限に活かさなければならないと釘を刺す。それを打開する必殺技は「内容がわかりやすいゲーム名をつくることです」と断言。

メディアではゲームの内容までは取り上げられなくても、タイトルだけは紹介してくれるため、「そこにゲームの全てをぶち込んでください。そうすると広がり方がちがいます」とエールを送る。実際にセッションに登壇した三者も内容に即したわかりやすいゲーム名を付けており、シンプルながらも説得力のある答えに客席からは嘆声が漏れた。

ゲームをつくり続けるガソリンは「愛」

最後にインディーゲーム開発を目指す人たちに向けて、三者は自分がつくりたいゲームをつくり続ける重要性を説いた。クルステ氏は「インディーゲームをつくることは特別なことではなく、普通のことになっています。始めたいと思う方はぜひ始めていただきたい」と呼びかける。

「ゲームをつくり続けるためのガソリンになるのは、やはり愛だと思います。皆さんも愛するものをつくって、愛するものを表現しましょう」と力強く語り、セッションを締めくくった。

TEXT_高橋克則 / Katsunori Takahashi

EDIT_小村仁美 / Hitomi Komura(CGWORLD)、山田桃子 / Momoko Yamada