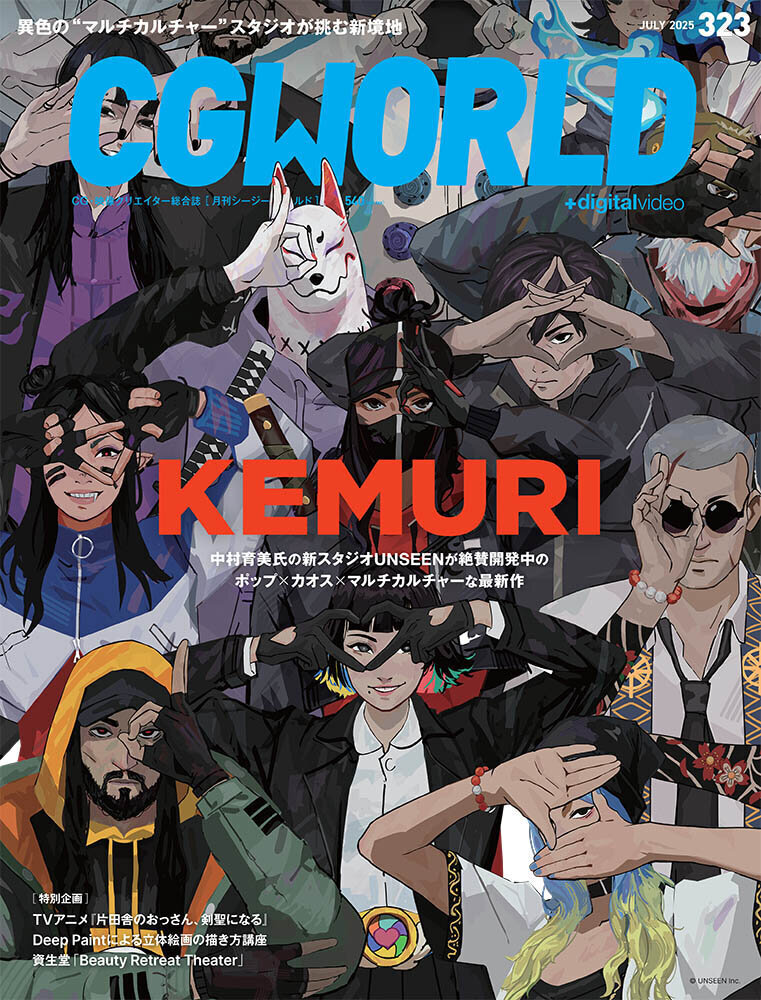

『大神』や『ベヨネッタ』の開発で知られるゲームクリエイター中村育美氏が2022年に設立し、日本にありながら、住む場所も働く時間帯も言語も様々なメンバーが集う異色の"マルチカルチャー"スタジオ、UNSEEN。

そんなUNSEENが手がける第一作『KEMURI』は、The Game Awards 2023でのトレイラー公開をきっかけに、独創的なビジュアルと世界観で大きな注目を集めた。現在も鋭意開発が続く本作について、本稿ではクリエイティブディレクター・中村育美氏の言葉を通して、その全体像と見どころを紐解いていく。

※本記事は月刊「CGWORLD + digital video」vol. 323(2025年7月号)」を再構成した転載記事となります。

KEMURI

Interviewee

中村育美/Ikumi Nakamura

CEO & CREATIVE DIRECTOR- UNSEEN

カプコンに入社後、クローバースタジオやプラチナゲームズにて『大神』『ベヨネッタ』などのタイトルに携わる。三上真司氏が率いるTango Gameworksに初期メンバーとして加わり、『サイコブレイク』シリーズではアートディレクターなどを担当。その後、『Ghostwire: Tokyo』ではプロジェクトの起ち上げから関わり、約4年間にわたりクリエイティブディレクターとして作品を牽引。2019年にTangoを退社し、数年間の構想・準備期間を経て、2022年3月にUNSEENを設立。現在はCEO兼クリエイティブディレクターとして、独自の世界観とビジョンでKEMURIプロジェクトを指揮している

待鳥まい/Mai Mattori

CONCEPT ARTIST & WORLD DESIGNER – UNSEEN

Tango Gameworksにて『サイコブレイク』シリーズの環境アーティストとしてキャリアをスタート。その後、UNSEENに創設メンバーとして参加し、コンセプトアーティスト兼ワールドデザイナーとして才能を開花。現在は『KEMURI』において、世界観の構築や環境・小物設計、さらにはストーリーの構造設計にも深く関わっている。プレイヤーの感情に触れる空間と関係性の表現を得意とし、チーム内では物語の翻訳者的存在としても信頼を集めている

妖怪ハンターが垂直都市を舞うアクションアドベンチャー『KEMURI』

Q.『KEMURI』はどんなゲームですか?

中村育美氏(以下、中村):煙に包まれた街で、君は“何者” になるのか。『KEMURI』は、現実と幻想がごちゃ混ぜになったアジアレトロ都市を舞台に、エモすぎる妖怪と、ちょっと頭のネジが外れたハンターたちが暴れ回るアクションアドベンチャーです。

舞台は“煙”に飲み込まれた都市——KEMURI CITY。アジアの下町や団地文化をベースに、派手でぶっ飛んだ色彩が渦巻くこの街には、理不尽な感情を抱えた妖怪たちと、説明不能な超常現象があふれています。どこか懐かしく、美しくて、ちょっと怖い“何か” が、今も息づいているんです。

プレイヤーは“狐の窓” を通じて世界の裏側——「妖怪の世界」へとアクセスし、妖怪の力を借りて成長しながら、自分が何者かを見つけていきます。バトルは煙のようにしなやかで、縦横無尽に都市を駆け回る爽快感と、一撃一撃が演劇のようにドラマチック。見た目も中身も完全に“どうかしてる” 戦いです。

変で、美しくて、ぶっ飛んでる。でも、その奥には——死と生、感情と記憶の物語がながれています。それが『KEMURI』というゲームです。

Q. 「狐の窓」とは何ですか?

中村:「狐の窓(FOX WINDOW)」は、“見えないものを見る覚悟があるか?”とプレイヤーに問いかける装置です。一度それを覗いてしまえば、もう「知らないふり」はできなくなる。それは単なるスキルでもアイテムでもなく、プレイヤー自身の行動として、異界と接点を結ぶ行為なんです。

プレイヤーが印を結び、“窓” を開くことで、妖怪の痕跡や異界の存在、封じられた記憶や現象が浮かび上がる——。

それは、現実と地続きでありながら、ざらついていて異質なもうひとつのレイヤー。言うなれば、感情の裏側に触れるような体験です。この窓を通して何かを見ることは、その存在を“受け入れる”ことでもある。「あなたは、見えないものを受け入れる準備ができていますか?」。

それが、狐の窓の本質です。

Q. 「妖怪憑依アパレル」のコンセプトは?

中村:“スタンド × ファッション × 感情装備”。

『KEMURI』に登場する「妖怪憑依アパレル(Yokai Possession Apparel)」は、単なる装備ではありません。これは、妖怪に“取り憑かれる”体験を、外見と挙動の両面でプレイヤーに感じさせる装備システムです。

各アパレルには、妖怪の感情や記憶、未練が封じ込められており、それを“着る” ことで外見や能力が大きく変化します。例えば、イッタンモメンを宿せばふわりと滑空するような挙動になり、ガシャドクロのような妖怪であれば地響きを立てながら敵をなぎ倒すようなアクションに変化します。怒り・哀しみ・執着・諦め——その妖怪がもつ感情が、そのままプレイフィールに落とし込まれているんです。

だからこそ、「誰の力を借りるか」は、「どんな感情と共に戦うか」とも言える。プレイヤーはただ強くなるために装備をするのではなく、“妖怪と共に在る” ことを選ぶ。その選択が、バトルスタイルだけでなく、プレイヤーの精神的な変化にも影響していきます。

時間が経つにつれて、最初は“着るもの”だったアパレルが、いつの間にか“脱げなくなる” 存在に変わっていく。そのプロセス自体が、『KEMURI』が描こうとしているテーマ——“人ならざるものとの共生”を象徴しているんです。

物語の“呼吸”を漫画で共有する

Q. 『KEMURI』はどんなストーリーですか?

中村:『KEMURI』の物語は、現代の都市「KEMURI CITY」を舞台に、人間と妖怪、そして“死”や“記憶”といった曖昧な境界線をめぐる物語です。プレイヤーは“ハンター”として、妖怪と出会い、ときに戦い、ときに心を通わせながら、この不思議な都市を旅します。

でもこれは、ただの「妖怪退治」の話ではありません。ホラーでもファンタジーでもない、“UNSEENだからこそ成立するストーリーテリング”を目指しました。物語はプレイヤーに語られるのではなく、“拾い集めて感じとっていく”構造です。説明を削ることで、“余白” が生まれ、そこにプレイヤーの感情や想像力が入り込む。そのとき初めて、知的好奇心が本能レベルで動き出すんです。

『KEMURI』は、美しくて、狂っていて、どうしようもなく人間くさい物語です。私たちはその呼吸を、ゲームというかたちで届けようとしています。

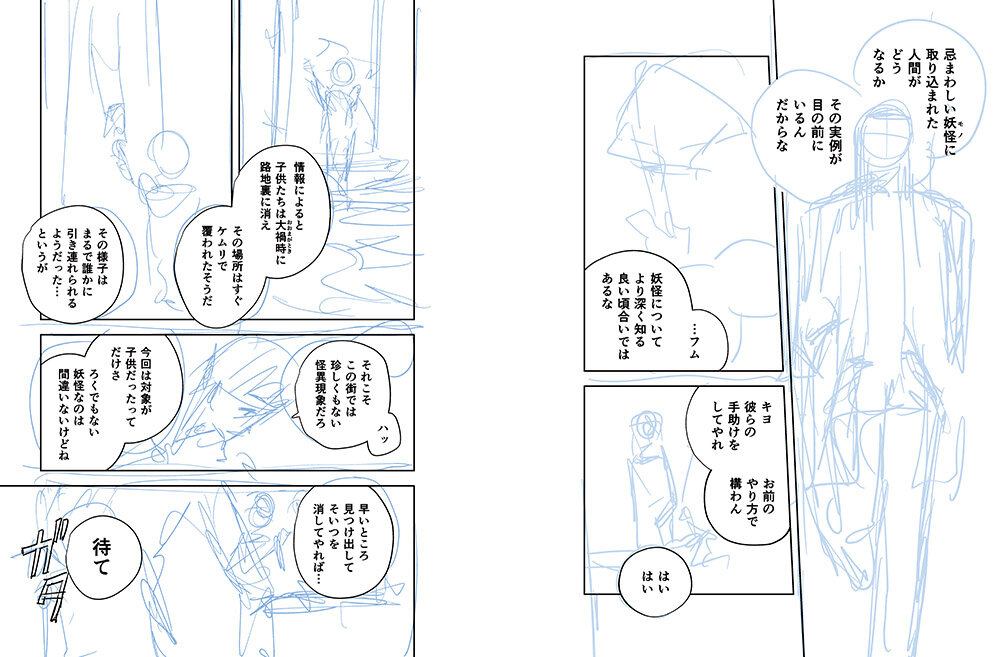

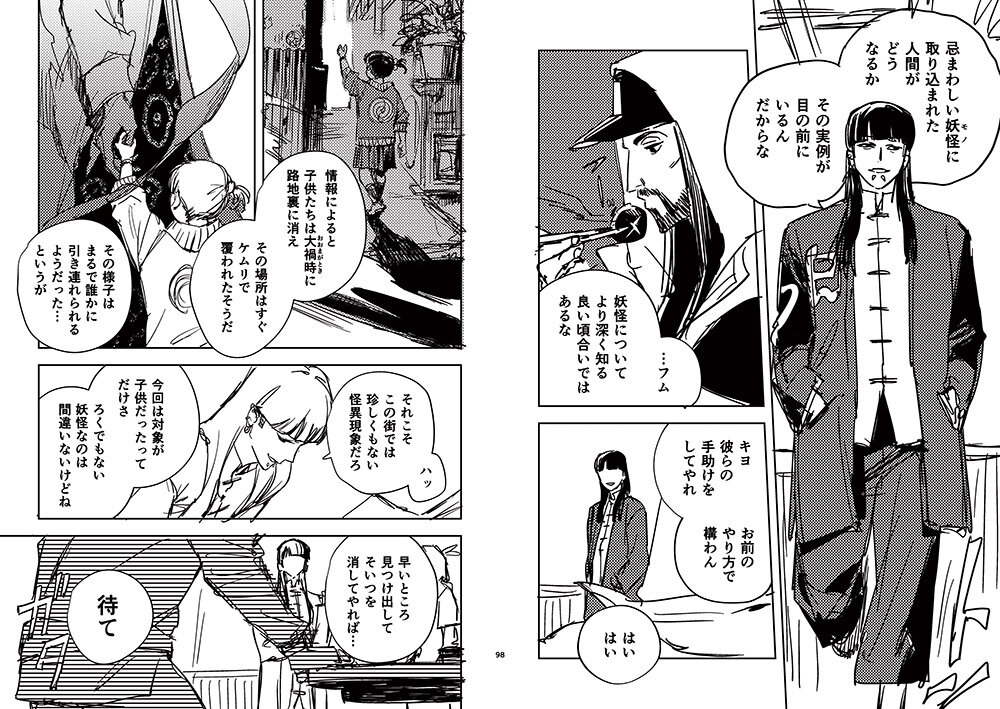

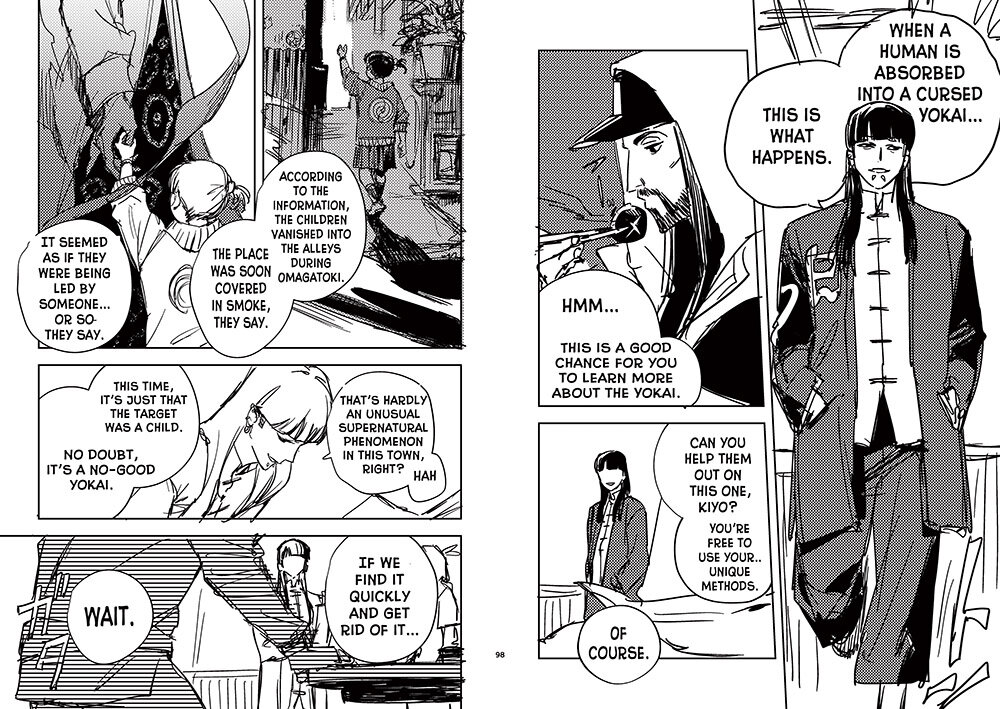

Q. なぜ、『KEMURI』の物語は漫画から始まったのでしょうか?

中村:なぜ漫画だったのか? それが唯一、物語の進行、都市の雰囲気、キャラクターの性格や揺らぐ感情、混沌——全部を一発で伝えられる方法だったからです。文章だけじゃダメなんですよ。書き手の脳内と読み手のイメージには、どうしても“ズレ”が生まれる。それがちょっとじゃなくて、めちゃくちゃ致命的にズレる。

ゲーム開発はチームでやるものだし、UNSEENは多国籍のメンバーで構成されてる。文化も感性もちがう中で、テキストだけで伝えるのは無理がある。全部死ぬ。いや、マジで死ぬと思ったので、漫画で大筋を決めてしまおうと思いつきました。

そんなとき、2Dアーティストの待鳥まいさんが漫画も描けると知って、「コスパ悪いけど、漫画でやろう!」って決めました。すると、不思議なくらい一気に世界が立ち上がったんです。街の空気、キャラの感情、テンポ、リズム、カオスと美。『KEMURI』全体の“呼吸”が、漫画のページを通じてチームに染み込んでいった。

これはストーリーボードじゃない。“ゲームの魂を視覚化した”、最初にして最強の共有手段だったんです。

そのおかげで、開発初期からビジュアルや演出トーンにブレが出なかった。実際、この漫画は今もアートや演出のインスピレーション源として現場で生きているし、“絵が燃料になる”という考えは、UNSEENというチームの原動力そのものです。

Q. 実際の漫画制作はどんなながれで進められましたか?

中村:核を担っているのが待鳥まいさん。彼女はただのアーティストじゃない。私の頭の中を可視化する共犯者です。

プロットの段階から私と密に連携し、セリフ、構成、コマ割り、全てを通して、“このキャラはここで笑うべきか、叫ぶべきか”という感情のリアルを掘り起こしていく。

でも『KEMURI』はただの漫画では終わらない。途中で私が突然「ここで保険金の話入れよう」とか「カレーでチームワーク論を語らせて」みたいな“爆弾” を投げ込むんです(笑)。普通なら事故。でもなぜか成立するのが『KEMURI』。この異常なバランス感覚こそが、チーム全体を“納得させる余白”になっている。

この漫画は、ストーリーボードでも資料でもない。ゲームと物語とプレイヤー体験をつなぐ“設計図” であり、UNSEENの世界観をインストールするためのエンジンとなりました。

そして重要なのが翻訳。『KEMURI』の翻訳は、魂を英語という器に“憑依”させる儀式。言葉のニュアンスやテンポを一語ずつ再構築し、文化も言語もちがうチーム全体の脳に、同じ世界をインストールしていくために役立っています。

中村育美が語る『KEMURI』の見どころ

01 Animation “『KEMURI』のアニメーションはリズムそのもの。”

中村:『KEMURI』のアニメーションは、ラウル・イバラの手付けによる“呼吸のような緩急”が命。止めて、爆ぜて、スッと消える。気配と爆発が共存する動きは、『KEMURI』の世界観と完全にシンクロしています。エモとカッコよさの間で揺れるこのテンポ感、それこそが『KEMURI』の心臓です。

02 Level Design “この街は、登った人にしか本性を見せない。”

中村:KEMURI CITYは、横に広がるのではなく、縦に積み上がる街、垂直性(バーティカル)をコンセプトにレベルデザインされています。屋上、電線、地下トンネルまでが移動ルート。妖怪の力を駆り、爽快にビルを登るのは気持ちがよく、この垂直体験が、プレイヤーの感情の揺れそのものになっているんです。

この都市には、登った者だけが見ることのできる“もうひとつの顔”がある。それが『KEMURI』にしかない、リズムとスケール、そしてミステリアスな魅力を生み出しています。

03 Traversal “気持ち悪いくらい気持ちいい。”

中村:『KEMURI』の移動システムは、ただのジャンプやダッシュじゃない。都市全体を“縦横無尽に演出できる”よう設計された、独自の垂直トラバーサルシステムです。

私たちはロジックを構築し、登る・飛ぶ・滑る・壁を這う・電線を渡るといった一連のアクションを、切れ目なく繋げられるアニメーションと物理挙動に統一しました。

動きには慣性と吸着性のバランスを調整し、煙のように滑らかで有機的な移動を再現。意図的に“操作と演出の境界を曖昧にする”ことで、まるでプレイヤー自身がKEMURICITYを演じているような体験を実現しています。 結果として、ただ移動しているだけなのに、気持ちがいい。街と一体化してパフォーマンスしているような奇妙な没入感。それが、『KEMURI』のトラバーサルです。

04 Environment “この都市は、UNSEENでしか創れない。”

中村:『KEMURI』の環境は、UNSEENという多国籍チームだからこそ成立した、異文化クラッシュの結晶です。アジア地域をベースにし、日本の昭和レトロ、屋台街、欧米の廃墟感、ヨーロッパのバーやカフェ、オカルティックな神話感覚、そこに各国のスタッフがもつ視覚感性が入り乱れる。文化が衝突してるのに、なぜか居心地がいい。カオスなのに、そのカオスが心地良い。

私たちはこの混沌をただ寄せ集めたのではなく、シェーダ設計やライティング技術を駆使し、空気感と“視覚ノイズの美”として統合しています。空が霞み、ネオンが滲み、黒が潰れず、白が鈍く光るように、意図的に“情報が多すぎる” 街を、美しく制御しているんです。

この街には、現実と虚構、懐かしさと異物感が並存している。UNSEENのチーム構造そのものが、KEMURI CITYのDNAになっている。この都市は、UNSEENでしか創れないと自負していますね。

05 Another World “妖怪の領域:感情のフィールドに踏み込む体験”

中村:『KEMURI』における“妖怪の領域”とは、妖怪が抱える怒り、悲しみ、未練といった感情が、そのまま空間として具現化した異界です。プレイヤーがこの領域に足を踏み入れることは、他人の心の中に、むき出しのまま入り込むことと同義となります。

そこでは、怒りは崩れる床になり、哀しみは視界を曇らせ、未練は出口を閉ざすかもしれません。それらの多くは環境や景色で表現され、私たちは、感情そのものを“歩かせる”ことで、バトルでも探索でもない新たな体験を生み出す設計を行なっています。

この領域は、アクションゲームのフィールドでありながら、内面と向き合う“心理空間”でもある。プレイヤーが妖怪を倒すのではなく、その感情の中に潜っていくこと。それが、『KEMURI』の異界体験です。

Q. UNSEENの初タイトルである『KEMURI』を、プレイヤーにはどんな作品として記憶してもらいたいですか?

中村:戦闘がかっこいいとか、ビジュアルが美しいとか、それも大事です。でも、『KEMURI』はそれだけじゃない。答えが出なくても、綺麗に終わらなくてもいい。

今もゴールは見えていなくて、自分たちでレールを引きながら、その上を走ってる最中です。だからこそ必要なのは、完成された組織じゃなくても、まだ未完成でも、“走りながら考えることを楽しめる人”。この混沌に飛び込んでくれる仲間こそが、UNSEENの文化をつくっていく。そして『KEMURI』という作品も、そんな私たちの“未完成の旅”の延長にあるものです。

狐の窓を覗いて、見えないものを見て、ぶっ飛んだ仲間たちと出会って、都市を駆け抜けて——そして最後にふと、「まだ何か続きがある気がする」、「あの裏路地の先に、まだ誰かがいる気がする」、そんな感覚だけが、ふと心に残っていたなら、それで十分。むしろ、それこそが『KEMURI』の成功のかたちだと思っています。『KEMURI』が、あなたにとっても“レールの途中”になることを願いながら開発を続けます。

CGWORLD 2025年7月号 vol.323

特集:『KEMURI』

判型:A4ワイド

総ページ数:112

発売日:2025年6月10日

価格:1,540 円(税込)