中村氏のインスピレーションを具現化する『KEMURI』独自のアートスタイルは、奈良で肥料農家を営むNASS(ナス)氏によって生み出されている。 現在も調整が続くというそのデザインやルックデヴについて聞いた。

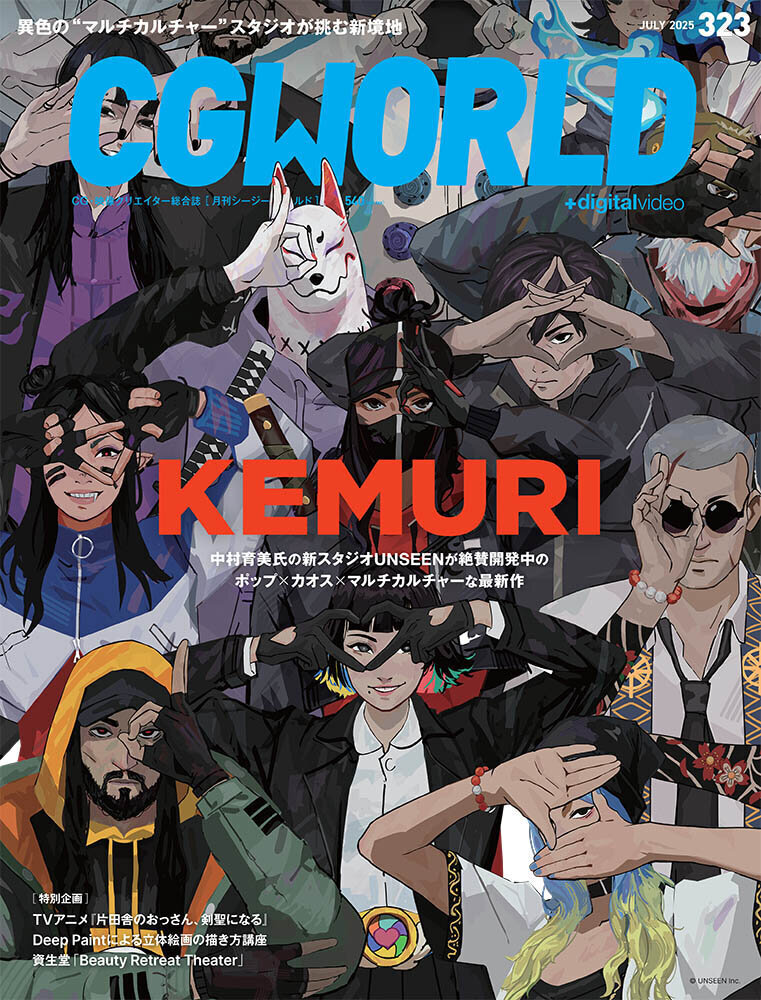

※本記事は月刊「CGWORLD + digital video」vol. 323(2025年7月号)を再構成した転載記事となります。

関連記事

・変で、美しくて、ぶっ飛んでる。UNSEENが開発中の異色作『KEMURI』の見どころを紐解く

KEMURI

Interviewee

NASS

CONCEPT ARTIST - UNSEEN

奈良県在住。UNSEENにてコンセプトアーティスト兼キャラクターデザイナーとして活動中。大学では彫刻を専攻し、立体感覚と質感への鋭い感性を活かして『KEMURI』のアートスタイルを具現化している。ストリートカルチャーやダークファンタジーに影響を受けた独自の世界観をもち、現代の“異物感あるポップ”を再構築するビジュアルアプローチで注目を集めている。現在もリモートにて制作を継続中

リオン・チー・サン/Leong Chee Sang

SENIOR CHARACTER ARTIST - UNSEEN

マレーシア在住のキャラクターアーティスト。物語性の強い映画や複雑なキャラクター描写が好きで、立体表現を通じて創作のビジョンを具現化できるスカルプトに情熱を注いでいる

『KEMURI』の着想とビジュアルコンセプト

Q. 『KEMURI』の世界のインスピレーションはどこから? NASSさんとの出会いは?

「幽白」と「ムー」の狭間で育った私

中村:『幽☆遊☆白書』と『GS美神 極楽大作戦!!』。私の子ども時代には、心霊やオカルトが生活のどこかに“にじみ出ていた”時代でした。陰謀や都市伝説を解決するキャラに憧れて、「オカルト=かっこいい」っていう病にずっと取り憑かれてた(笑)

ある晩、月刊ムーを枕に『ファイアパンチ』を読みながら、Naokiman Showを耳に流して寝落ちしたんです。妖怪や幽霊に憑依されるのはどんな感覚なのだろうか? それで得たパワーは本当に自分のパワーなのかどうか? そんな夢の中で見た風景——それが、今の『KEMURI』の原型になっています。

“この世界観、誰が描ける?” → NASSという事故

中村:2019年、コロナ禍直前。私は『KEMURI』の世界観を1人で煮詰めながら、ピッチデッキを自作していました。でも正直、「このイカれた世界観、自分じゃ描けない……」って絶望してたんです。

そんなとき、ネットを彷徨っていてNASSさんの絵に出会いました。一瞬で脳が震えた。「これだ……これしかない……! 私の脳内の『KEMURI』が画面に出力されてる……!」。運命じゃない、事故です。でも最高の事故。

「同じ時代のオカルトの中にいた」感覚

中村:その頃、『チェンソーマン』『呪術廻戦』『ダンダダン』みたいな“霊性×カルチャー”の波が爆発的に出始めた時期でした。ただの偶然じゃなくて、「同じ時代のオカルト気圧の中にいた」って感覚に近い。

そして今。どれだけ世界が進化しても、AIが台頭しても、オカルトネタってなくならない。むしろ今の方が盛り上がってる。陰謀論がニュースに取り上げられる時代なんて、数年前は考えられなかった。でも私は、コロナ禍の前から「こういう時代が来るかもしれない」って、ずっと感じてた。

『KEMURI』は、まさにその空気を先に吸っていた作品です。だからこそ今、“オカルトがエンタメとして受け入れられたこのタイミング” で出すのが、一番いい。これは、悪い陰謀じゃない。“いい陰謀” のながれだと思っています。

それともうひとつ。ここまでリアル系とかフォトリアルな作品にずっと関わってきて、正直ちょっと疲れてたんです。『KEMURI』みたいな題材で、ルックがエモくてオシャレで、でもちゃんと熱がある――そういうバランスに、改めて挑戦したかった。たぶん今でも、『大神』でスタイライズされた世界をつくってた頃が、自分の原風景として残ってるんでしょうね。

Q. 『KEMURI』のビジュアルコンセプトを教えてください。

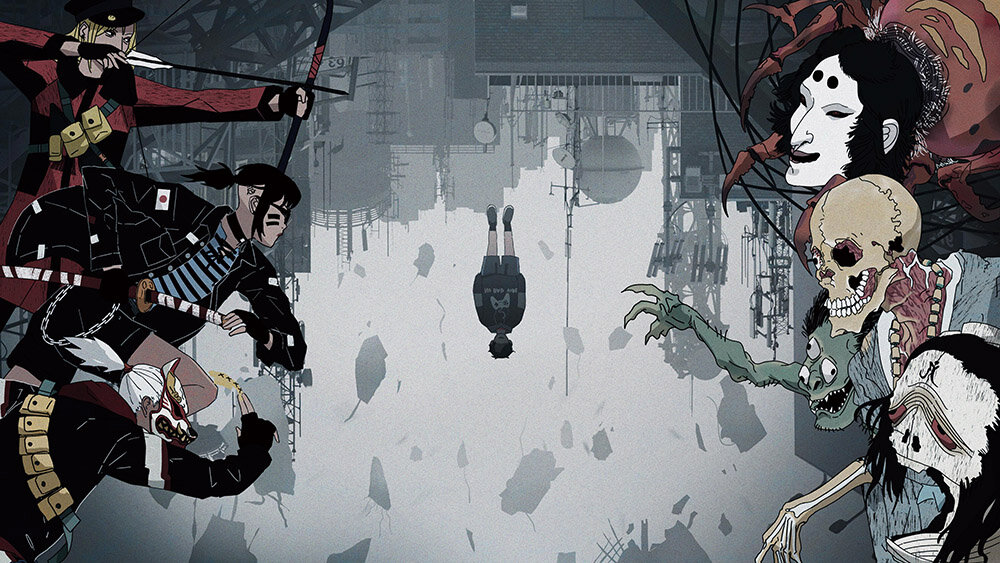

環境:“ポップと不穏とカオス”が垂直に重なる都市

中村:『KEMURI』の世界は、「明るくて、カラフルで、ちょっと不気味」。その裏で“死”が渦巻いているというギャップを大切にしています。影響を受けたのは『鉄コン筋クリート』や『ドロヘドロ』。都市の光と闇が混在するような、混沌とした世界ですね。

色彩は「ポップなくすみカラー」。明るく見えるけど、少し濁っていて、くたびれていて、どこか寂しい。最初は楽しそうだけど、歩いてるうちに「……あれ、この街、なんか変だな?」「……怖いな」って後から気づく構造にしてあります。この“色の違和感”が、まさにKEMURIらしさの導入装置です。

そしてもうひとつ重要なのが煙。煙は“死”や“記憶”、そして“見えない感情”の象徴。都市をぼんやり包み込み、奥が見えそうで見えない。「見えないものを見る力」がテーマのゲームにおいて、最もフィジカルな演出になっています。

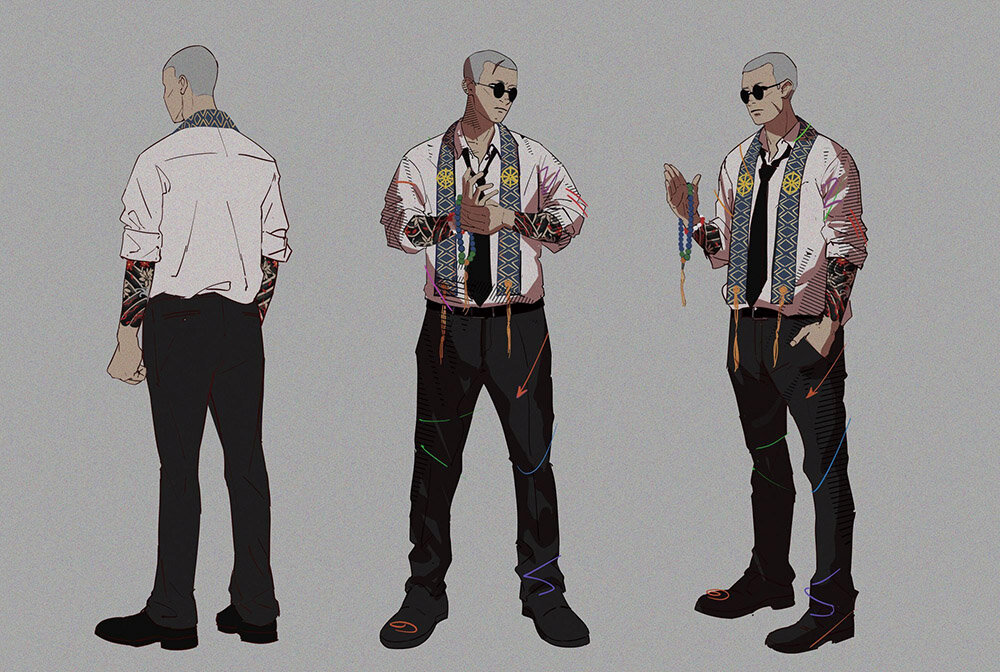

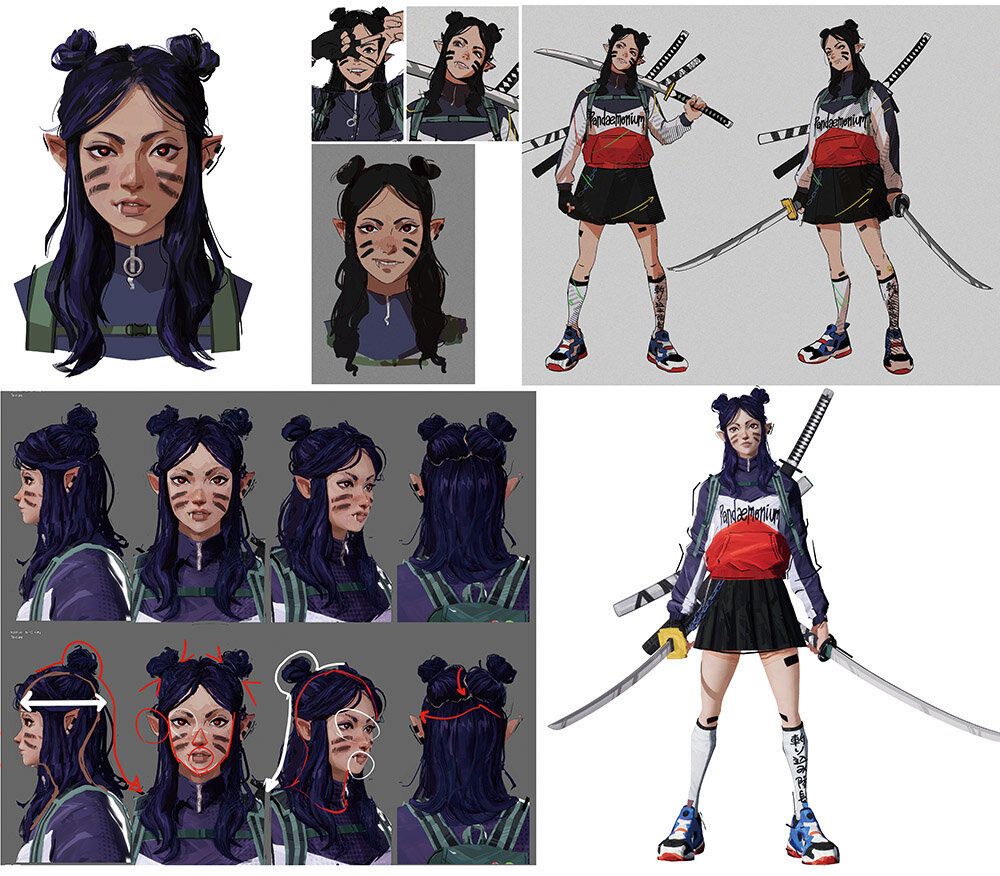

キャラクター:“民俗 × サブカル × ストリート”の混血児たち

中村:コンセプトは、“現代の都市に実在していそうな妖怪ハンター”。特攻服、マスク、キャップ、護符、ジャージ——全部をミックスして、都市の日常に“妖怪と戦う格好” を落とし込んでいます。

髪型や表情には「抜け感」と「ギラつき」の両方を。情緒がぶっ飛んでいたり、過去を背負っていたり——そういうキャラの内面まで、筆致やテクスチャで語れるように設計しています。

ブラシの“荒れ” たラフスケッチ感、色ムラ、ハイライトのブレ。リアル寄りのモデリングでも、“手描きっぽさ”を絶対に残す。それが『KEMURI』のキャラクターの3Dモデルルックです。

妖怪:“見えない感情”が形になった存在

中村:『KEMURI』の妖怪は、ただの敵じゃない。人の怒り、悲しみ、未練、記憶といった“見えないもの” が具現化した存在です。ビジュアルは、日本の古典妖怪にストリートカルチャーや都市伝説をかけ合わせたもの。“もし今の世界に現れたらこうなる” という視点で、再構成しています。

彼らとの関係は、戦うだけじゃない。力を借りることもあるし、共闘することもある。逆に、彼らの感情に飲まれてしまうこともある。その“心の揺れ”こそが『KEMURI』のゲーム体験。

この妖怪たちは、私・中村育美のクリーチャーデザインの集大成でもあります。『サイコブレイク』や『Ghostwire: Tokyo』で描いてきた“得体の知れない存在” から、“不気味さだけじゃない、共に存在するもの”へと進化させたのが今回の妖怪です。

違和感の中に「馴染む」を探す『KEMURI』のデザイン

Q. 制作中に意識しているキーワードは?

芯がある世界に、どこまで違和感を加えられるか

NASS:「拡張」と「創造」っていうと少し大げさかもしれませんが、自分は『KEMURI』というすでに確立された世界の中に、どこまで違和感をもち込めるかを考えてきました。これは中村さんのゲームであって、自分はそこに合うかたちで、少し“ズレ”を差し込んでいくような役割だと思っています。やりすぎないようにしながらも、“見たことないけど、KEMURIには馴染む”。そんな存在になれたらいいなと考えてデザインしています。

Q. デザインに落とし込むのが難しいキャラクターは?

NASS:妖怪は、キャラクターよりもずっと繊細で、設計のバランスが難しいです。ゲームのしくみに合わせすぎると、ただの敵になってしまう。逆に不気味さを強く出しすぎると、『KEMURI』の世界の中では浮いてしまう。

最近は中村さんと改めて話をしながら、「KEMURIにとって妖怪とは何か」を見直しています。ねらっているのは、ひと目で“『KEMURI』の妖怪だ”とわかる存在感。でも少し予想を裏切るような、言葉にしにくい引っかかりがあると理想です。

Q. お気に入りのデザインはありますか?

初期の一枚が、そのまま採用された

NASS:キョンシーのデザインは個人的に印象に残っています。初期に描いたスケッチが、ほとんど手を加えずにゲームに採用されたんですが、不気味さと少しだけ笑える感じのバランスが『KEMURI』らしかったんだと思います。

Q. 制作に使用しているツールは?

考えるより、まず手を動かす

NASS:アイデアを出す初期段階では、PhotoshopやCLIP STUDIO PAINTを使っています。考えるというより、まずは描いて確かめる。その過程で「『KEMURI』の中にどう置くべきか」が見えてくる感じです。UE5の画面をキャプチャして、その上からペイントオーバーすることも多いです。ビジュアルとしてゲームにどう馴染むかを視覚的に確認するためでもあり、チームとの共通認識をつくる手段でもあります。

Q. デザインに活かされたリファレンスは?

今を生きている妖怪として成立するか

NASS:リファレンスとしては、最初に日本の妖怪画や浮世絵などの伝統的な資料を多く見ました。ただ、それをそのまま使うというよりは、「この妖怪が現代に現れたらどうなるか」という想像を基にデザインを考えています。

例えば、天狗にはスニーカーを履かせたり、キョンシーはスポーツウェアのようなシルエットにしています。妖怪が“今の都市でどう生きるか”を考えることが、デザインの出発点です。

『KEMURI』のキャラクターたちは、高低差のある街を縦横に移動する必要があるので、アパレルはスポーティを基準とし、オニツカタイガーやNikeのような、“機能性とファンタジーの間” にあるデザインを参考にしています。それによって、現代性と非現実の両方を含んだビジュアルに近づけるようにしています。

手描きの”揺らぎ“を残した3Dキャラクター

Q. 2Dを基にゲーム用の3Dモデルを制作する際、どのようなアプローチを採りましたか?現在のルックにいたるまでに、どんな検討を重ねましたか?

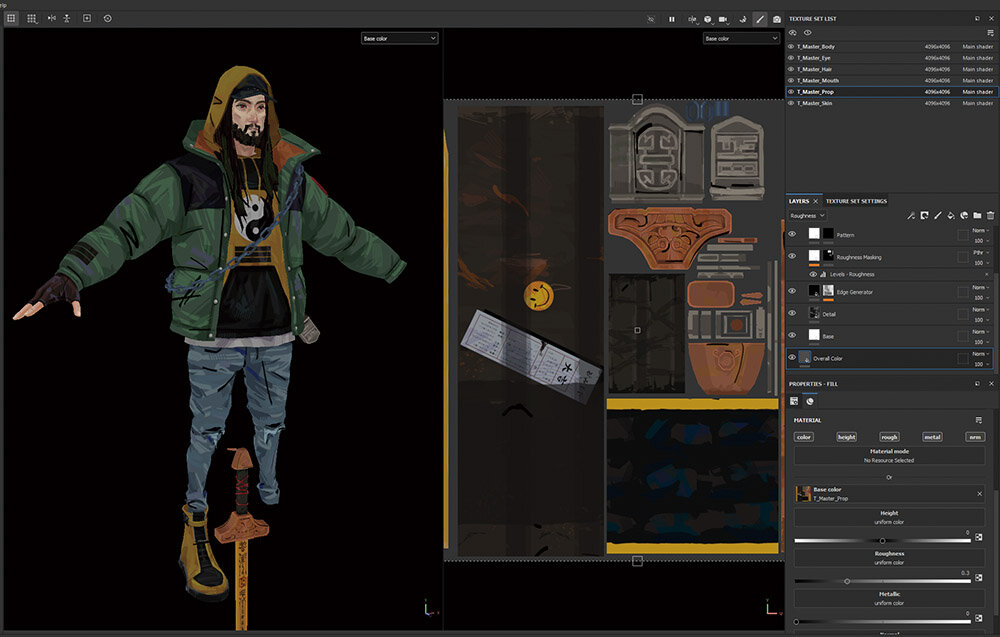

リオン・チー・サン氏(以下、チー・サン):『KEMURI』の3D表現は、“手描きのコンセプトアートがそのまま動いているように見える”というビジュアルを理想としています。いわゆるリアルな3Dモデルではなく、2Dのもつ魅力——スケッチの荒さやラフさ、線の強弱まで——をどうやって3Dに落とし込むかが最大のチャレンジでした。

今の『KEMURI』のルックは、漫画やアニメ的なスタイルと、絵画的なテクスチャを組み合わせたものになっています。このスタイルによって、キャラクターたちに生きているようなダイナミックさと躍動感を与えることができました。プロポーションや顔のつくりも、リアルにしすぎないように、あえて少しだけ誇張しています。テクスチャでは、形状のわかりやすさを保ちながらも、アート全体のトーンと自然に馴染むように細かく調整しています。

ただの「スタイライズ」ではなく、読むように見る、見るように感じる——そんな3Dを目指しました。もちろん、このスタイルを成立させるためには、テクニカルアーティストが開発したトゥーンシェーダの存在もとても大きいです。見た目はシンプルだけど、裏ではすごく技術的に工夫されていて、『KEMURI』の世界観にピッタリ合うようにカスタマイズされています。

また、2Dデザインをそのまま立体にするのではなく、NASSさんのラフな線や感覚的なディテールを、どこまで再現できるかを常に意識しました。スケッチの魅力が3Dに自然ににじみ出るまで、何度もチームでフィードバックを重ねて、ようやく『KEMURI』らしい“揺らぎ”のあるモデルに仕上げることができたと思います。

Q. 『KEMURI』らしい“揺らぎ” は、具体的にどう表現していますか?

完璧じゃないことで、リアルになる

チー・サン:『KEMURI』に登場するキャラクターモデルの服や装備に付いた“ゴミ”のようなディテール。実はあれ、意図的に残しているものなんです。

普通なら、モデリングの段階でそうした“ノイズ” は消されることが多いですが、僕たちはそれを物語の一部”として残す選択をしました。例えば、汚れ・破れ・歪み——そういった微細な揺らぎがあることで、そのキャラクターの過去や生活が見えてくると考えています。

綺麗すぎないことが、逆にリアリティになる。むしろそういう“抜けきらない人間味”がある方が、画面の中でちゃんと「生きている」感じが出る。『KEMURI』にとっての“揺らぎ”は、単なる見た目の効果ではなく、キャラクターに血を通わせるための造形的な余白なんです。

Q. 開発において特に時間をかけていることは?

“KEMURIらしさ”を形にするためのルックデヴ

チー・サン:現在も進行中の中で、特に時間をかけているのは、キャラクターのプロポーションやテクスチャに関するルックデヴです。これは開発初期からの大きなテーマのひとつで、育美さんのディレクションの下、アートスタイルの方向性自体は比較的早く掴めたと思います。ただ、主要NPCのルックデヴに入ると、難度は一気に上がりました。

特に課題となっているのは、“キャラクターらしさ”をどう3Dモデルに落とし込むかという部分です。これはモデリングだけの話ではなく、アニメーションやシェーダも含めた総合的なビジュアル表現として取り組んでいます。

中でも「キティ」というキャラクターは、最も多くの試行錯誤を重ねている存在です。育美さんのフィードバックを受けながら、“もっと『KEMURI』らしい存在に”という方向で、何度もリデザインと調整を行なっています。現在も、シェーダやテクスチャの微調整を重ねている真っ最中です。ルックデヴの工程では、ペイントオーバーや描き起こしによるフィードバック共有をくり返しながら、ひとつひとつ手で積み上げるように作業を進めています。

Q. 制作ツールはUE5の他に、何を使用していますか?

チー・サン:Maya、Substance 3D Painter、Substance 3D Designer、そして何よりZBrush。特にZBrushは、キャラクターをつくる上で本当に頼りになるツールですね。「これがないと始まらない」っていうくらい、強力な相棒です。

Q. 現在検討中のルックでは、肌の質感、影やハイライトなどどのようなシェーダや設定で表現されていますか?

「イラストっぽさ」と「3Dの存在感」の ちょうど真ん中へ

チー・サン:現在も進行中ですが、キャラクターの肌に使っているスキン用シェーダには、いくつかの技術的アプローチを組み合わせています。

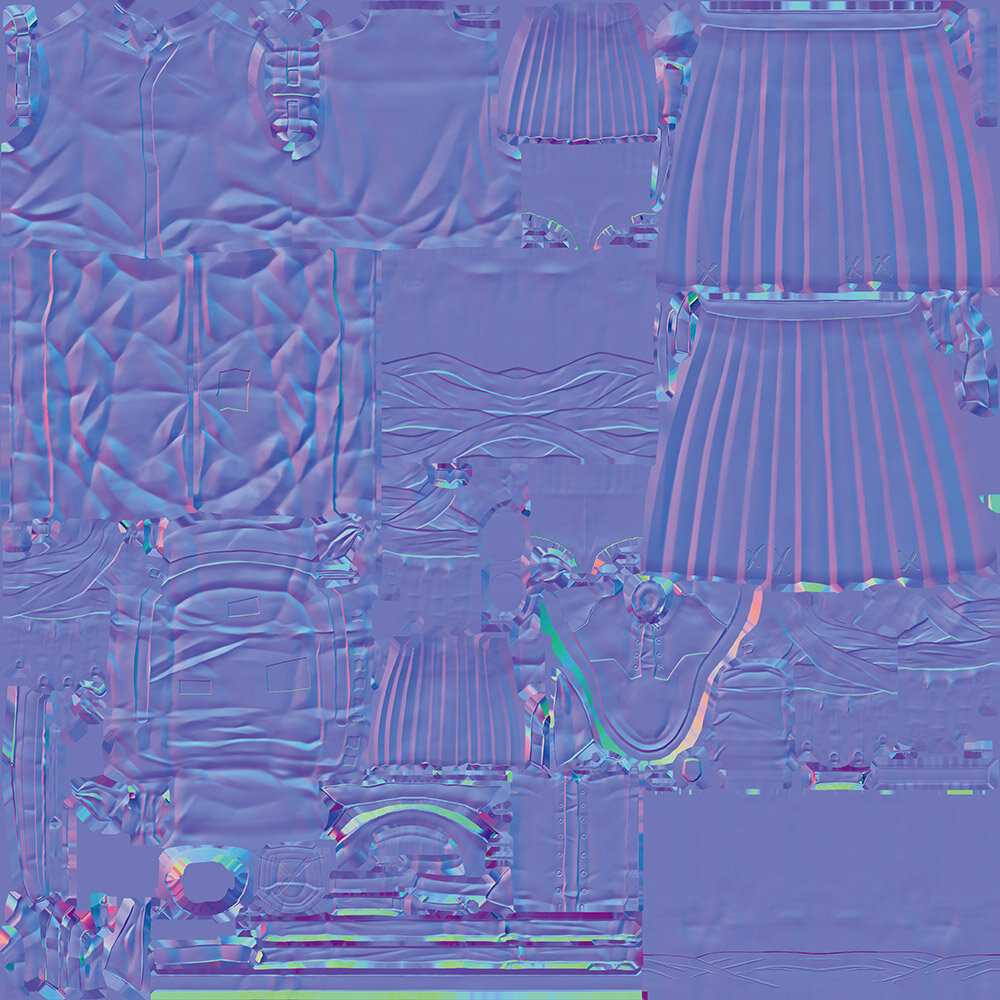

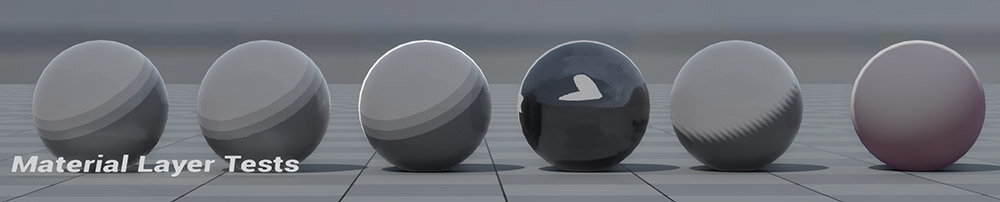

影の表現には、漫画的な“ハッチング”、形状の認識を助けるために段階的なシェーディング(ベーストーン→シャドウ)を採用、肌の深みや柔らかさを出すために、サブサーフェス・スキャタリング(SSS)も組み込んでいます。これらをマテリアルレイヤーとして重ね合わせる構成にし、マットで『KEMURI』らしい、独自のトゥーンルックをチューニング中です。

細部の工夫について少しだけ“先出し”すると、影にはハッチングを使って、絵のような質感を強調し、ハイライトにはフレネル効果(角度によって光が浮き上がる現象)を使って、さりげない立体感を出しています。この組み合わせによって、イラストっぽさと3Dの“存在感”を両立させる方向で調整しています。

-

▲キャラクターモデルにマテリアルレイヤーを重ねた結果。ハッチングシャドウとスライスシャドウのレイヤーがはっきりと確認できる -

▲妖怪ハンターのひとりであるタチカワを例にした、キャラクターシェーダのパラメータ設定

Q. キャラクター1体に使用しているテクスチャの構成は?

チー・サン:基本的には、ベースカラーマップ、ノーマルマップ、そしてORMマップ(オクルージョン、ラフネス、メタリックをまとめたもの)の3種類を使っています。

ただし、キャラクターのコンセプトによっては、さらに別の用途に特化したマップを追加することもあります。そのキャラクターごとに必要な見た目や質感に合わせて、柔軟に調整しています。

Q. 特に注力している表現は?

“そのキャラらしさ”をどう形にするか

チー・サン:僕たちが目指しているのは、2Dコンセプトに込められた雰囲気や感情を、できるだけそのままゲームの中で再現することです。ときには、2Dと3Dの間に大きなギャップが生まれます。その差をどう埋めていくかが、自分たちの仕事だと思っています。

特に重視しているのは、どの角度から見ても“そのキャラらしく見える”顔のつくりです。育美さんのビジョンを理解しながら、表情やシルエットの微調整を何度もくり返して仕上げていきます。

そして、何よりも大切なのが目です。目は、プレイヤーとのつながりを生む“魂”のような存在だと思っています。目の造形が正しくつくれたとき、そのキャラクターは初めて“生き始める”と感じます。

シェーダ構成は、意図的にシンプルに保っています。ベースとなるテクスチャに加えて、スペキュラマップを使ってハイライトの微細な形状をコントロールしています。視覚的な印象の多くは、“力強いモデリング”と“手描き感のあるテクスチャ”によって構成されています。

特に目の部分には、全シェーダ構成の約20%が集中しています。形状・反射・感情表現がそこに集約されるように設計し、目から感情がながれ込んでくるような、繊細で有機的な表現を目指しています。

CGWORLD 2025年7月号 vol.323

特集:『KEMURI』

判型:A4ワイド

総ページ数:112

発売日:2025年6月10日

価格:1,540 円(税込)