こんにちは、CGWORLDリサーチャーのますく@3DCGです。今回は、普段、美術大学でCGを教えている著者が、学生たちに大人気の「3Dプリンター」について、初心者向けにわかりやすく解説していきます。

記事の執筆にあたっては、コンシューマー向け3Dプリンターで世界シェアNo.1を誇るCrealityより、最新機種「K2Plus Combo」をご提供いただき、フィラメントなどの資材や技術面でも全面的なご協力をいただきました。

数ある3Dプリンターの中でも、今回は特に注目を集めている「家庭用マルチカラー機」を中心に取り上げます。この記事を通して、3Dプリンターの基礎をしっかり学び、オリジナル模型の制作にチャレンジしてみましょう!

3Dプリンターって、どんなもの?

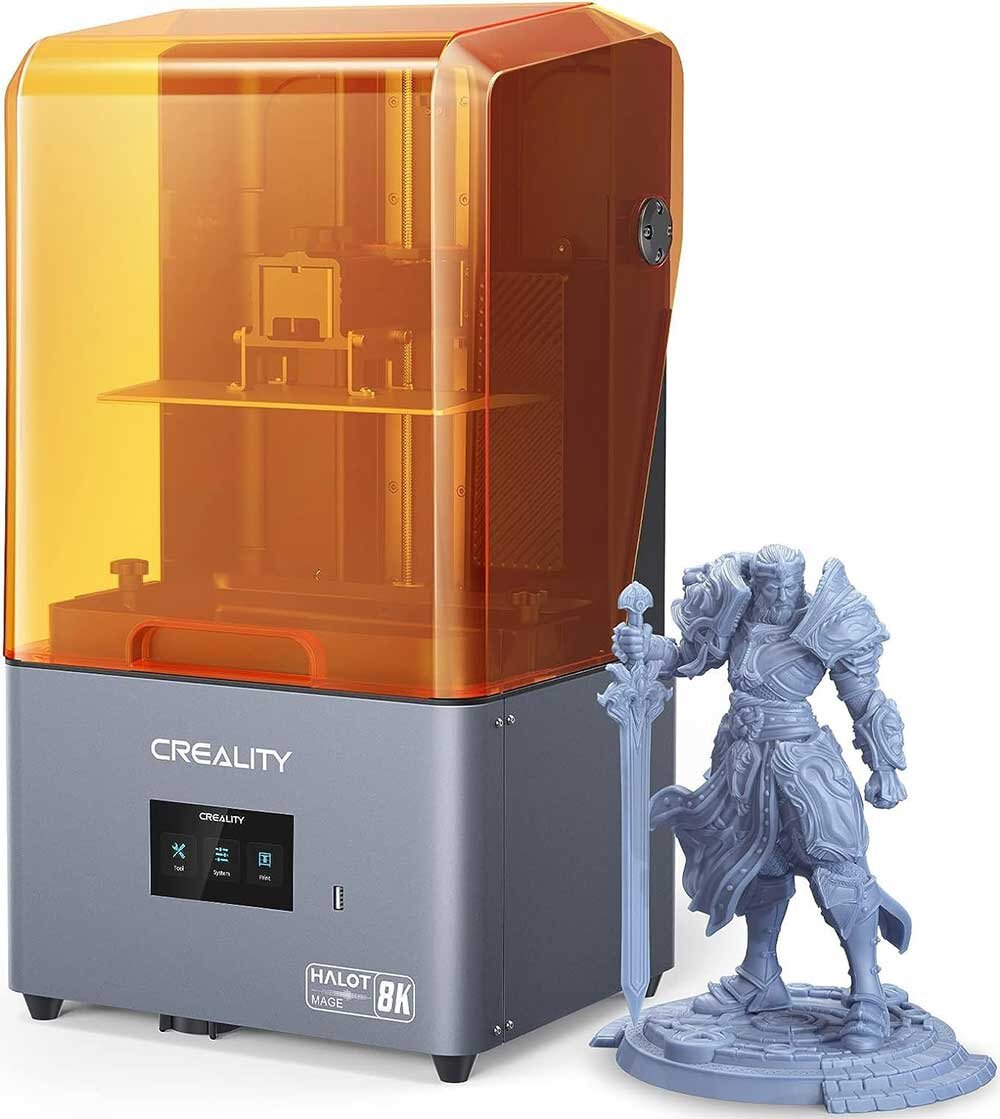

3Dプリンターにはいくつか種類がありますが、有名なものに、積層式(FDM)と光造形(DLP)の2種類があります。一般家庭で使用する場合、この2種類が候補に上がってくると思うので、この2種類の特性について解説していきます。

光造形はとても精度が高いのですが、造形物が脆く、多くの人体に影響のある液体や薬品を扱うため上級者向きと言えます。

一方、積層式は光造形と比べて精度が低いのですが、ここ近年の進化には目を見張る物があり、1円玉サイズのフィギュアをつくれるくらいに精度が向上してきました。また、光造形のように液体を使用せずフィラメントと呼ばれるプラスチックの糸を溶かして積み重ねるため、実用的な耐久性のある素材の選択肢も多く、一般家庭で扱いやすいメリットがあります。

光造形

- 特徴

液体レジンの層をUVライトで硬化

- 運用コスト

比較的高い

材料のUVレジンや有機溶剤は高価なものが多い

- 難易度

液体レジンや有機溶剤を扱うため専用設備や専用の部屋が必要

人体に有害であり上級者向き

- 精度

造形解像度は高いが、重力方向に伸びやすく、液体を硬化するため膨張精度のコントロールが難しく、歯車などの咬み合わせの調節が難しい

- 耐久度

レジンの経年劣化や耐久性に問題がある場合が多い

- 色対応

単色

積層式

- 特徴

フィラメントを熱で溶かし積層造形

- 運用コスト

比較的安い

様々なフィラメント(素材)が安価に使用できる

- 難易度

液体を使わず、フィラメントと呼ばれるプラスチックの糸を原料とするため初心者向き

- 精度

光と比べ造形解像度は低いが、造形後の冷却で若干収縮するものの無視できる範囲なので、パーツの咬み合わがよく歯車などに向いている

- 耐久度

素材の選択肢が多く、実用品として販売使用できる素材も多い

- 色対応

マルチカラー、複数の色や素材を扱えるものが増えてきた

初心者におすすめなのは「積層式」

3Dプリンターにはそれぞれ特長があり、上級者になると「積層式(FDM)」と「光造形式(SLA/DLP)」を使い分けるケースも少なくありません。ですが、これから始めたい方や個人クリエイターには、扱いやすく実用性の高い「積層式」をおすすめします。

積層式は近年、飛躍的に進化しており、光造形に迫る精度を持ちながら、印刷速度も速く、造形物の強度も格段にアップ。靴や自転車のペダルのような、日常で使えるパーツも出力できるほどになっています。

もちろん、光造形にも魅力はたくさんあり、いずれ別の記事で詳しく紹介したいと考えています。ですが今回は、誰でも手軽に取り組める積層式の魅力にフォーカスしてご紹介していきます。

マルチカラー機の登場

積層式が再び注目を集めた大きな理由が、「マルチカラー対応」の登場です。

これまで家庭用の3Dプリンターでは、複数の色や素材を同時に使うことができませんでした。それが今では、1台のプリンターで最大16色まで使い分けられる機種も登場し、産業用途に限られていた表現の自由度が、個人クリエイターの手にも届くようになったのです。

この進化は、美大教育やCG分野など、表現にこだわるクリエイターにとって非常に大きな意味を持つと感じています。だからこそ、こうしたメディアを通してご紹介したいと思いました。

なお、マルチカラーに対応しているのは現在のところ積層式のみ。光造形プリンターには色替えの機能がなく、「マルチカラー3Dプリンター」といえば、積層式の多色対応モデルを指すのが一般的です。本記事のタイトルも、こうした背景を踏まえてつけています。

3Dプリンターでのマルチカラー印刷を可能にした大きな技術が、AMS(Automatic Material System/自動マテリアルシステム)と呼ばれる仕組みです。これは、複数のフィラメントを自動で切り替えながら印刷できるシステムで、色数や素材の自由度を大きく広げました。

CrealityではこのAMSに相当するシステムを、独自に「CFS(Creality Filament System)」と呼んでいます。このCFSは、特別な改造や加工を必要とせず、最大4台まで増設でき、16種類のフィラメントを利用できる点が大きな特長です。

このように、ユーザー側で複雑な設定をせずとも、簡単に多色印刷を可能にする仕組みを持っているのは現時点でCrealityだけ。まさに、マルチカラー3Dプリンティングの先頭を走るメーカーならではの強みと言えます。

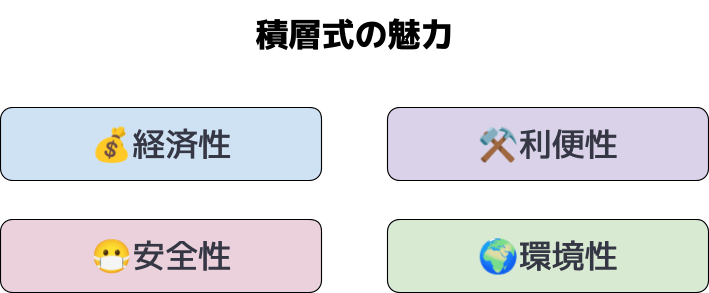

積層式3Dプリンターの魅力

積層式が初心者におすすめできる理由は、その進化だけでなく、始めやすさ・扱いやすさ・安全性のバランスが取れている点にもあります。

まず価格面では、手頃なモデルなら3万円台から購入可能で、本格的な機種でも10万〜20万円台と、ノートパソコンと同価格帯のものが多く、他の方式に比べて圧倒的に導入コストが低いのが魅力です。

また、操作が比較的シンプルで、材料(フィラメント)の入手も容易。多くの家電量販店やネットショップで簡単に手に入るうえ、設定も直感的なUIを採用したモデルが増えています。

家庭での使用にも適しており、安全性が高いのもポイントです。FDM方式(熱溶解積層方式)は高温部に注意すれば、特殊な薬品や強い臭いを出すこともなく、子どもがいる家庭でも安心して使えます。

さらに近年では、SDGsやサスティナブル構想に則り、PLA(ポリ乳酸)に代表される、トウモロコシやサトウキビなどの植物由来の生分解性樹脂など、環境にやさしい素材も数多く開発されて普及しています。これにより、クリエイティブな活動をしながら環境への配慮も可能になっていて、最高のプロダクトを堂々と世の中に発信することができます。

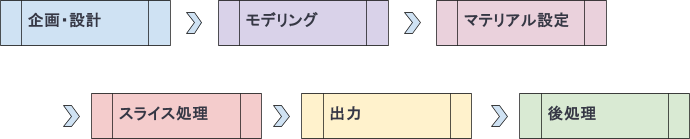

3Dプリントの基本の流れ

1.アイデアを考える:何をつくるか決めます

2.3Dモデルを作る:パソコンでBlenderなどのソフトを使って形を作ります

3.フィラメントを選ぶ:色や素材を決めてプリンターにセットします

4.スライス処理:専用ソフトで3Dモデルをプリンター用のデータに変換します

5.印刷開始:プリンターが形をつくり始めます

6.後処理:完成した作品の余分な部分を取り除いたり、表面を整えたりします

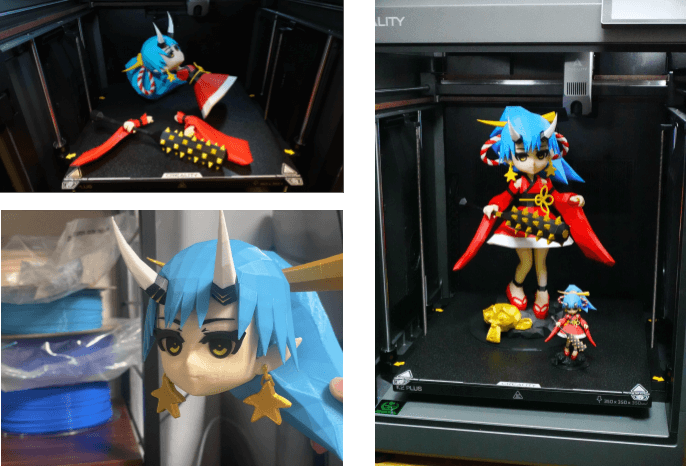

制作事例

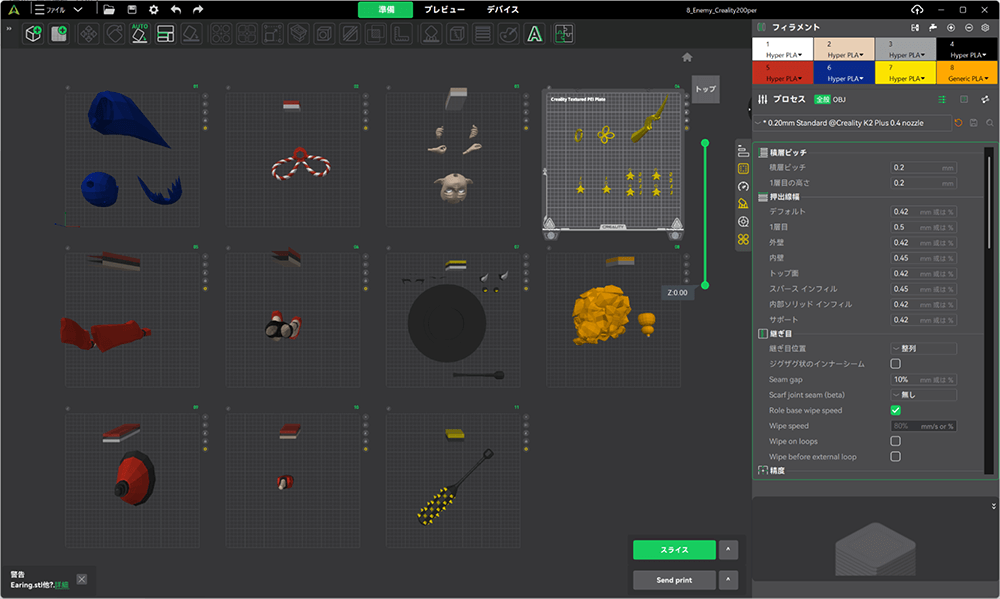

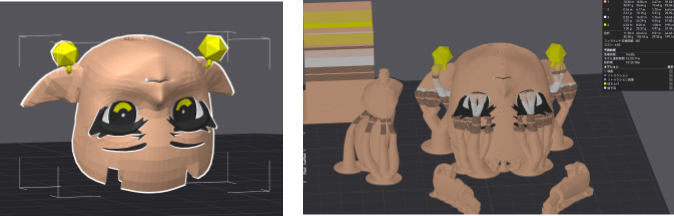

制作事例の紹介です。サムネイルに使用したフィギュアのメイキングだと、以前作成していたVRMアバターをフィギュア化しようと思いたち、3Dプリンター用に再モデリングを行い、フィラメントを選び、パーツを分割して並べてスライス処理を行い、3Dプリンターでプリントアウト、組み立て、という手順を取りました。

ゼロからすべてをつくるのは大変でも、過去に作成した3Dデータを少し手直しするだけで、すぐにフィギュアとして出力できるのが3Dプリンターの魅力です。普段は画面の中でしか存在しなかったデジタルの作品が、実際に手に取れる“現実のモノ”として現れた瞬間の感動は、言葉にできないほど大きなものでした。

これこそが、3Dプリンターならではの体験であり、最大の魅力だと感じています。

スライサーって何?

3Dプリンターを使ううえで欠かせないのが、「スライサー」と呼ばれる専用ソフトです。スライサーは、3Dモデルをプリントできる形に変換するためのツールで、モデルを配置したり、薄くスライス(輪切り)して、プリンターが理解できるデータへと変換する役割を担っています。

3Dプリンターの基本的な仕組みは、どの方式でも「薄い層を積み重ねて立体をつくる」こと。これにより、スライサーは医療現場のCTスキャンのように、3Dデータを一層ずつ輪切りにしていく処理を行います。その結果、プリンターは各層を順番に出力し、立体物をつくり上げていくというわけです。

スライサーには様々な種類がありますが、多くはオープンソースのソフトをベースに、各メーカーが独自のカスタマイズを加えたものです。そのため、メーカーが異なっても基本的なパラメーターや操作感は共通していることが多く、初めての方はまず購入したプリンターに付属・推奨されている純正スライサーを使うのが安心です。

本記事では、Creality製プリンターに対応した専用スライサー、「Creality Slicer」を使って解説していきます。スライサーの役割の1つは、並べること。どのロットで何を印刷するのか、プレートごとに印刷物を分けて配置し、マテリアルの割り当てを行います。

そして、3Dプリンターに印刷情報を送るために、サポート(支柱)の設定を行い、スライス処理を行い、3Dモデルを輪切りにします。光造形も積層式も得意な向きがあるので、1番キレイに造形できる向きや設定を詰めていきます。

フィラメントを知ろう

3Dプリンターに欠かせないのが、「フィラメント」と呼ばれる材料です。細さは一般的に1.75mmで、ミシン糸のような形状をしており、スプール(大きなボビン)に巻かれた状態で販売されています。1kg単位で流通しているのが一般的で、価格も手頃なものから高機能なものまで様々です。

素材の種類は実に豊富で、環境にやさしい植物由来のものから、強化繊維入りの高耐久素材まで幅広く存在します。実は、3Dプリンターを理解するうえで最も重要なのが、「どんなフィラメントが使えるのか」を把握すること。ここを理解することで、プリントの成功率も、作品のクオリティも大きく変わってきます。

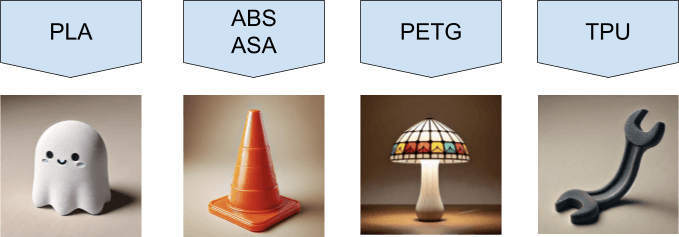

工業系の方にはなじみがあるかもしれませんが、普段デジタルデータを扱うクリエイターにとっては、素材の選定が最初の壁になることも。実際、私自身もフィラメントの知識がネックで、積層式プリンターに挑戦するのをためらっていた時期がありました。しかし、最低限おさえておくべき素材は、たったの4種類。これさえ理解すれば、あとは用途に応じて応用するだけです。

主なフィラメントの種類

2.ABS/ASA:耐熱性があり、強度が必要な部品向き

3.PETG:耐水性があり、水回りの製品に適している

4.TPU:ゴムのように柔らかく、弾力のある部品に使う

初めて使う方や、アート目的の方には、「PLA」がおすすめです。温度設定がシンプルで、出力の安定性も高く失敗が少ないのが特長です。中でもCrealityの「HyperPLA」シリーズは発色が鮮やかで、作品が見栄えよく仕上がるため、表現力を求めるクリエイターにもぴったりです。

また、IDタグ付きでプリンターが自動でフィラメントの種類を識別してくれるので、とても便利です。

実際のプロダクトをつくるときは表面処理がしやすく耐久性の高いABS、用途に応じて耐水性や曲げ強度の強いPETG(ペットボトルの仲間の素材)や、TPU(弾力のあるゴムライクな素材)を使い分けていきます。

特殊な見た目のフィラメント

素材の違いだけでなく、混ぜ込まれる染料や素材によって、質感や見た目に個性を持たせた「特殊フィラメント」も存在します。作品に遊び心やリアリティを加えたいときに、ぜひ試してみてください。

必須のフィラメントドライヤー

フィラメントは湿気に弱いという特徴があります。湿ったフィラメントを使うと、印刷中にフィラメント中の水分が沸騰破裂し、印刷品質が下がったりプリンターが詰まったりしやすくなります。そのため、「フィラメントドライヤー」という装置で乾燥させてから使うことがほぼ必須となります。

3Dプリンターを買うなら、ドライヤーも一緒に揃えるといいでしょう。特にマルチカラー機では、一度に複数のフィラメントの乾燥処理ができるものがおすすめです。

マルチカラー3Dプリンター『入門機』の選び方

いよいよここからは、実際に3Dプリンターを選んで、さまざまなデータを出力して楽しんでいきましょう。

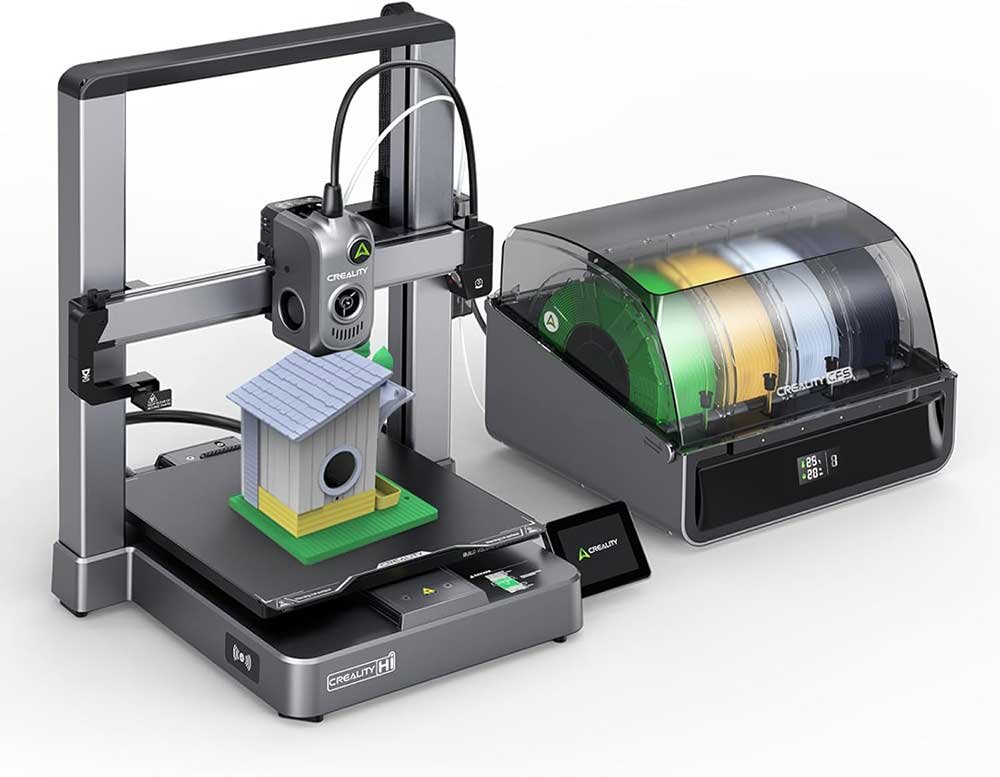

現在、マルチカラー3Dプリンターの“入門機”を提供しているメーカーは限られていますが、その中でも特におすすめなのが、Crealityの「Hi Combo」です。最大16色までの拡張が可能で、価格も手頃。さらに、内部カメラを搭載しており、スマートフォンのアプリから遠隔操作やモニタリングも可能です。

また、将来的に上位モデルへ移行した場合でも、フィラメント供給装置(CFS)が共通のため、周辺機器の投資が無駄にならない点も大きな魅力です。豊富な色数を活かした表現ができるため、アート作品制作にもぴったりです。

他にも市場には、**Anycubicの「Kobra3 Combo」やBambu Labの「A1 / A1 mini」**といった選択肢がありますが、それぞれに制約があります。Kobra3は内部カメラがなく、遠隔操作に制限があり、A1系は色数が最大4色にとどまります。多彩な表現を求めるクリエイターにとって、4色ではやや物足りないというのが正直なところです。私自身の使い方でも、8色以上に対応できるCreality Hi Comboが最もバランスの良い選択肢だと感じています。

・大きな造形サイズ:220×220×250mmの広い造形エリア

・多色対応:最大16色まで拡張可能

・スマホ連携:アプリで遠隔操作や監視が可能

・高速印刷:業界最高クラスの最大600mm/sの高速印刷に対応

マルチカラー3Dプリンター「ハイエンド機」の選び方

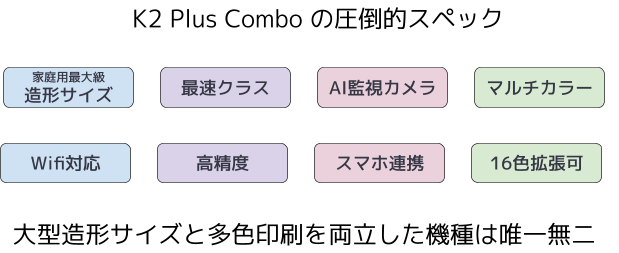

本格的に作品制作に取り組むなら、Crealityの「K2 Plus Combo」がおすすめです。業界最速クラスの印刷スピードかつ、最大16色対応、350×350×350mmの広大な造形エリアを誇る、すべての機能で他社メーカーを寄せ付けない唯一無二の存在感を放つプリンターです。

バイクのヘルメットや等身大のオブジェなども余裕で出力できるサイズ感に加え、最大600mm/sの高速印刷にも対応。高精度・大容量・多色出力という三拍子がそろっていながら、価格も比較的手頃で、内部カメラやスマホによる遠隔操作機能も搭載しています。さらに、300℃対応の高温ノズルと加熱チャンバーを備えており、PLAやABSはもちろん、カーボンファイバー混合などの高機能素材にも対応可能です。

競合となるハイエンド機種としては、Prusa XL(5-toolhead)やBambu Lab X1C/H2Dなどもありますが、こちらはプロシューマーと呼ばれる位置付けで、コンシューマよりももう少し高い価格帯の位置づけになります。大型造形と多色出力の両立、さらにコストパフォーマンスまで含めると、コンシューマ向けと呼べる価格帯にも関わらず、プロシューマー以上のスペックを誇るK2 Plus Comboが安価に入手可能で頭ひとつ抜けている印象です。

私自身も「大きくてインパクトのあるものを自宅でつくりたい」と思っていたため、この機種に出会ったときには衝撃を受けました。実際に使用してみて、その表現力と安定性に大きな感動を覚えたので、この記事の後編では実際の制作例を交えてご紹介していきます。

・大きな造形サイズ:350×350×350mmの業界最高クラスの造形エリア

・多色対応:最大16色まで拡張可能

・スマホ連携:アプリで遠隔操作やモニタリング可能

・高速印刷:業界最高クラスの最大600mm/sの高速印刷に対応

・高機能素材対応:300℃ノズル&加熱チャンバー搭載

既存の機種をマルチカラーにアップデートできるチャンス

最近の流行として、業界全体で既存機種をマルチカラーにアップデートする追加キットの開発が進んでいます。Crealityもつい先日、Co Printと提携してマルチカラープリントキットを発売し、大きな話題を呼びました。

名機と名高いEnder-3 V3/Ender-3 V3 Plusのマルチカラーキットは、嬉しい人が多いのではないでしょうか。

また、K2Plusの前傾でもあるK1シリーズをマルチカラー化し、CFSが使えるようにするCFSアップグレードキットも販売が開始されました。

K1シリーズ対応 CFSアップグレードキットマルチカラー機を買う余裕がない方も、比較的新しいメジャーなFDM機を持っている方は安価にマルチカラー化できる可能性が高いので、調べてみることをおすすめします。

最初の一歩は、無料配布データを印刷してみよう

3Dプリンターを手に入れたら、まずはオリジナルデータに挑戦する前に、サンプルデータを使って“楽しく使い倒す”ことがおすすめです。特に積層式は、オーバーハング(張り出し)など苦手な形状もあるため、プリンターの特性をしっかり理解しておくことが重要です。

ネット上には、3Dプリンターの性能を引き出すための高評価サンプルデータが数多く公開されています。出力を重ねていくうちに、自分のプリンターのクセや得意・不得意な形状が見えてきます。その経験を踏まえたうえで、オリジナルデータ制作に進むのが、失敗を減らし、楽しさを広げる近道です。

みんな大好き、3DBenchyを印刷してみよう

Blenderユーザーが猿を愛するように、3Dプリンターユーザーはこの船の模型を愛しています。

多くの場合、3Dプリンター本体や付属のメモリーに3Dベンチがプリインストールされていますが、もし購入したプリンターにBenchyのデータがない場合は、www.3dbenchy.comから直接Plyをダウンロードして印刷してみましょう。

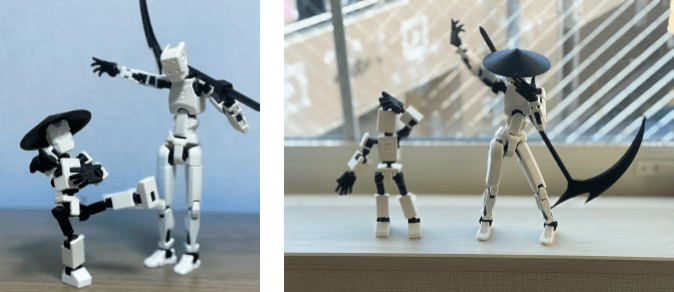

定番の大人気アクションフィギュア《Dummy 13/Mini 13》

soozafone氏が開発しCCライセンスに従えば誰でも自由に改変し商用利用もすることができる大人気のアクションフィギュア。有志による改造モデルやオプション品もたくさん投稿されています。

printables

このフィギュアを大学の学生や友人のお子さんにプレゼントしたところ、大変喜んでもらえました。ポージングが自由自在で、正座や体育座り、I字ポーズもでき、イラストを描く人にもとてもおすすめです。

また、パーツ分割や印刷設定も秀逸で、よく考えられているため、設計から組み立てまでの良いお手本を体験できることもこのデータをおすすめするポイントです。

その他にも3Dプリンター向けのデータは、3DプリンターのSNSに沢山投稿されているため、色々探してみて下さい。CrealityもCrealityCloudという世界的にも大きな3Dプリンターのデータ共有のためのクリエイター向けソーシャルコミュニティサイトを運営しています。ぜひこちらも登録して、面白いデータを探して印刷してみて下さい。

次回予告

前編では、3Dプリンターの基本や選び方についてご紹介しました。今回はダイジェストで3Dプリンターの概要を紹介しましたが、まだまだ紹介しきれないことがたくさんあります。

ご要望があればより詳細な記事を出していきたいと考えているので、 @CGWjp もしくは @mask_3dcg までご意見ご感想どしどしお待ちしています。

この記事がみなさんの創作活動の参考になれば幸いです。それでは、楽しい3Dプリント生活を!

次回の後編では、ゼロから作品をつくりながら、マルチカラー3Dプリンターを使いこなしていく実践編に突入します。

3つのステップで、初心者から上級者まで段階的にレベルアップしながら楽しめる内容をお届けします:

1)立体タイポグラフィー:誰でも簡単に始められる入門編

2)マルチカラーキーホルダー:色使いの工夫が楽しい応用編

3)アクションフィギュア:関節が動く本格的な上級編

マルチカラー3Dプリンターの可能性を、実際の制作を通して体感できる後編、どうぞお楽しみに!

本記事で使用している3DプリンターとフィラメントはCreality社からご提供いただきました。この場を借りて感謝申し上げます。

後編はこちら