これまで数々の自主制作ショートアニメを発表し、アーティストのMVや企業のプロモーションアニメなどでも活躍しているアニメ作家の安田現象氏。1月31日(金)には初の長編アニメーション作品となる『メイクアガール』が公開された。今回は安田監督のインタビューと共に、制作の内容を特別に公開する。

※本記事は月刊「CGWORLD + digital video」vol. 318(2025年2月号)からの転載となります。

関連記事:劇場アニメ『メイクアガール』少数精鋭のチームで描く安田現象ワールド全開の世界観 (1)~安田現象監督インタビュー篇

少数精鋭で裁量をもたせ完成させることを目指す

安田現象監督が初の自主制作短編アニメ『メイクラブ』をネット上に公開したのは2020年2月のこと。それから約5年後の2025年1月、ついに劇場長編映画としてリメイクされた『メイクアガール』が公開された。インディーズのアニメクリエイターが“メジャーデビュー” をすることは今や珍しくないが、リメイクの長編で原作・脚本・監督・絵コンテ・演出を1人で務めたことで、作家純度が高く宿っている。

1月31日(金)劇場公開

原作・脚本・監督:安田現象/配給:角川ANIMATION/アニメーション制作:安田現象スタジオ by Xenotoon/製作:メイクアガールプロジェクト

make-a-girl.com

©安田現象 / Xenotoon・メイクアガールプロジェクト

さらに特徴的なのが制作スタイルだ。3DCGアニメーターとして馴らした安田監督だが、『メイクラブ』の際には自主制作に最適化したスタイルに変更。モデリングからアニメーションまでをフリーソフトのBlenderで完結させ、3DCGアニメに付きものの不自然な表現は、全てAfter Effects(以下、AE)上でレタッチをする“力技”で、工数の効率化を図った。自主制作短編と比べ、総尺では36倍になったこの長編映画だが、主要スタッフは7名とまだ規模は小さく、最大の効率化を図るために安田監督の制作手法を踏襲した。

コアスタッフである、キャラクターモデラー・作画監督の笠原 健氏、アニメーター・作画監督補佐の荻生美桜氏、背景モデラーの内田 要氏、アニメーターの石田周作氏、中川大輔氏のうち、本作に参加する前にBlenderの使用経験があったのは笠原氏と内田氏のみ。他のメンバーは3ds MaxやMayaなどからスイッチし、レタッチワークやコンポジットなど、多くの作業にあたったため、それぞれ苦労があったという。

※編集部注:安田現象スタジオ by Xenotoonのスタッフは1人で複数の工程を担当するため、ここでは代表的な役職・担当を記載いたしました

本作の制作期間はこの人数規模で行うには非常に短く、作品の完成が最優先事項だった。安田監督はスタッフに対して「7割の完成度に留めてほしい」とくり返し、画面上に表れない“こだわり”は行わないことを徹底させた。一方で絵コンテからアニメーションを付ける際の解釈にはゆとりをもたせ、「芝居の方向性が外れていなければ大体OKでした」(荻生氏)、「背景の方でも裁量をもたせていただき、自分自身の研究をしながら映画づくりができました」(内田氏)など、自由度をもたせたという。

安田監督は「描く中でスタッフの練度も高くなり、より良い画面を仕上げてくれるようになりました。絵柄の統一などはひとまず置いておいて、より良い画面を視聴者に届けることを優先し、スタジオ全体として『つくり方を磨く』ことを意識しました」と語った。

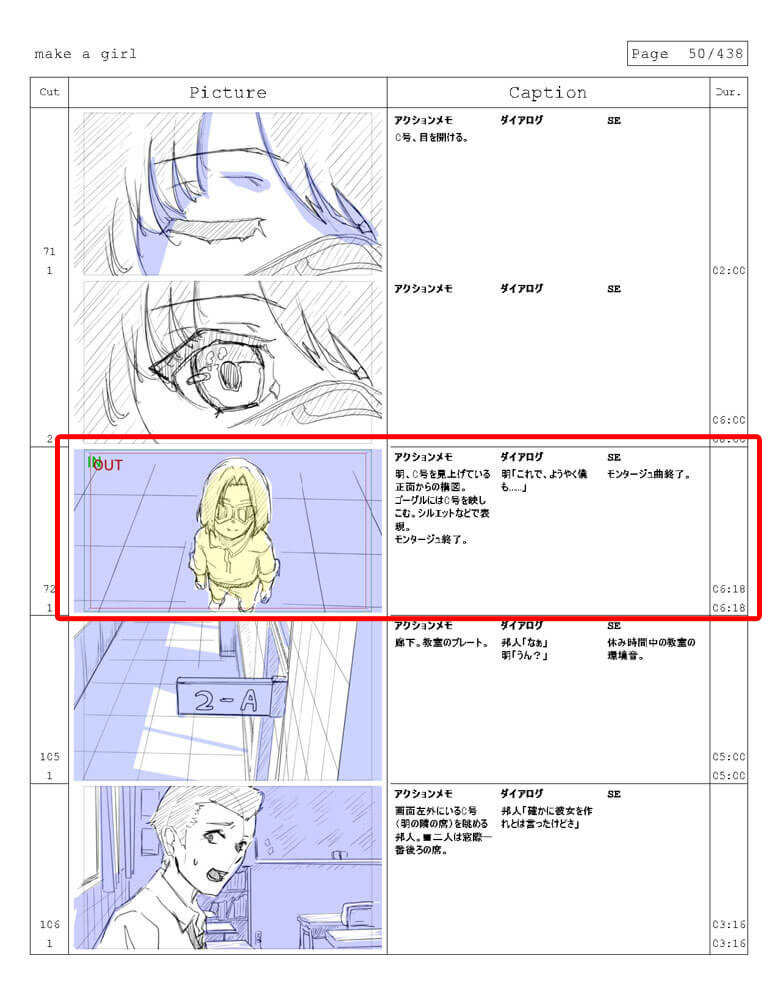

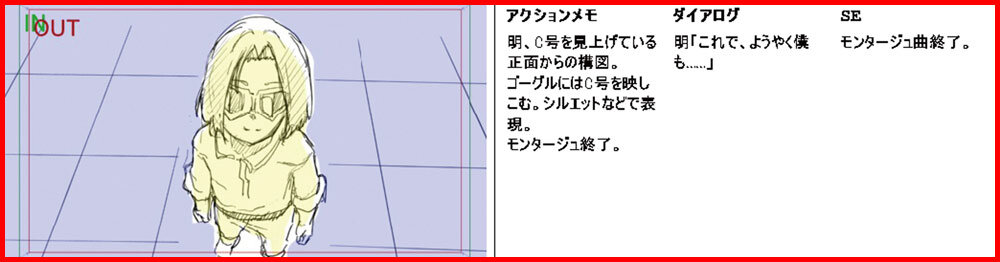

安田監督による絵コンテ

本作の物語の発端である、明がカノジョ(0号)を「作った」シーン。0号が浮かぶ培養器を明が見上げるさまを回り込むように映している。「ここは明の不気味さを表現する意図がありました。あえて3D感を強くすることで、視聴者に違和感を与えています」(安田監督)。シナリオ・絵コンテ以降の工程が進行している最中でも、安田監督はインスパイアを受けて追加シーンを描き加えたため、CUT番号には001より前の番号が存在するなど、バージョン管理には苦労をしたという。

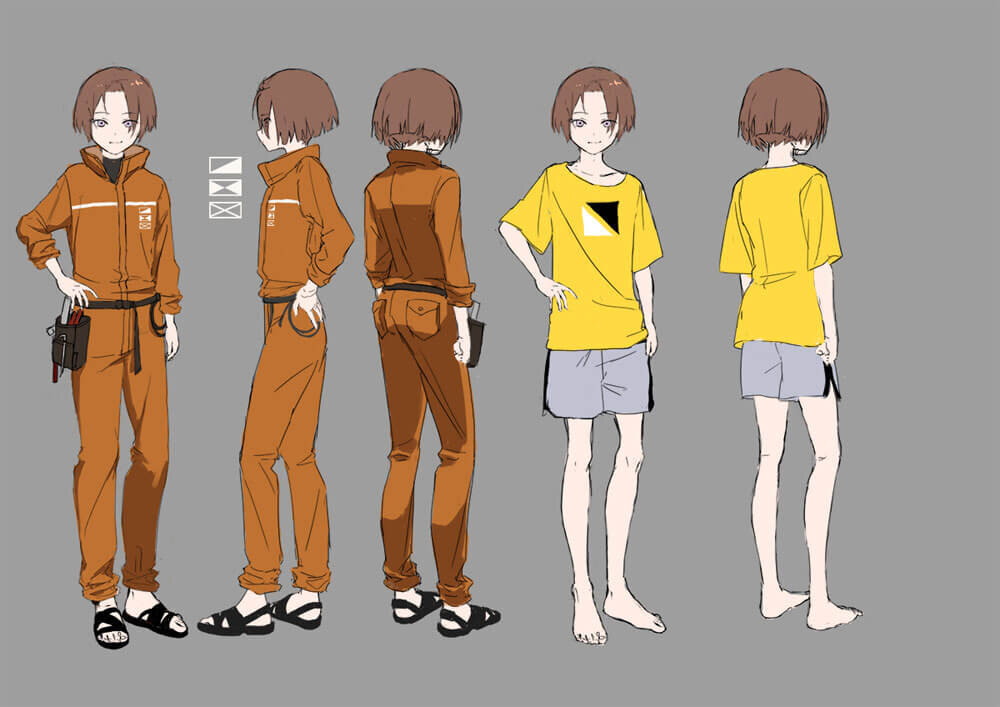

レタッチによる加筆を前提としたキャラクターモデル

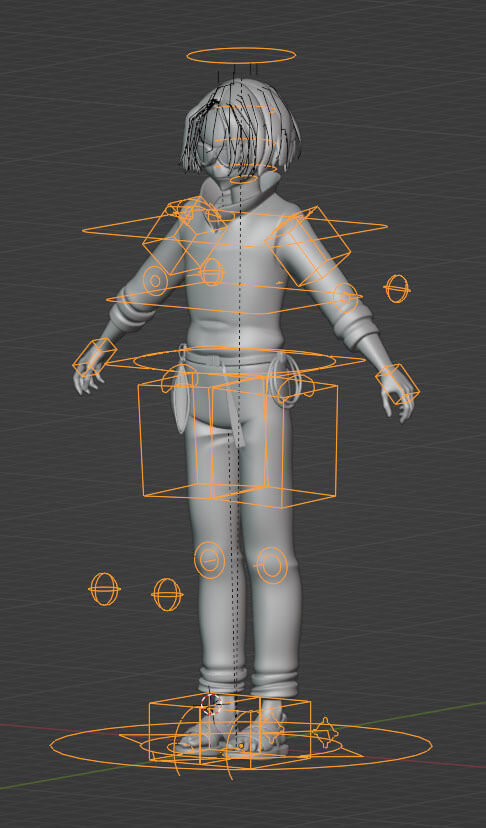

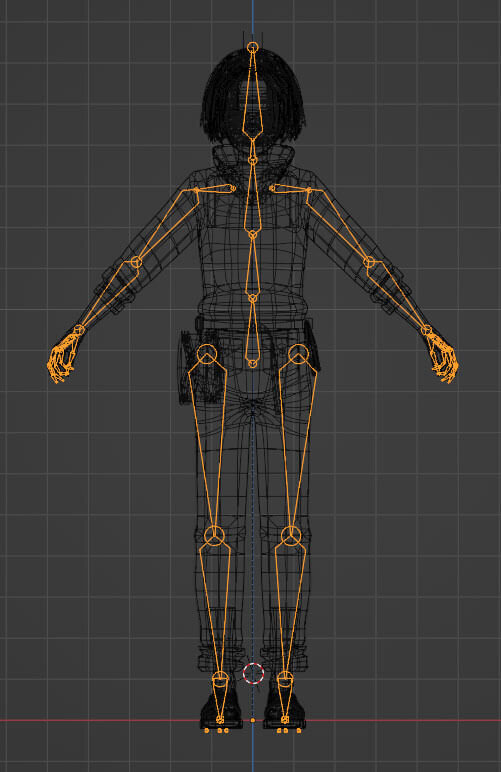

本作はカットバイでのレタッチワークで完成度を高めていく方針を採ったため、キャラクターモデル自体の段階ではあえて「つくり込まない」ことを徹底し、ディテールについてはレタッチで加筆が行われている。

-

▲笠原氏によるBlenderのキャラクターモデル。明の目元がゴーグルで隠れるというデザインは、意図的なものではなかったものの、結果的に工数削減につながり制作の助けになったという -

▲レンダリング後の完成モデル

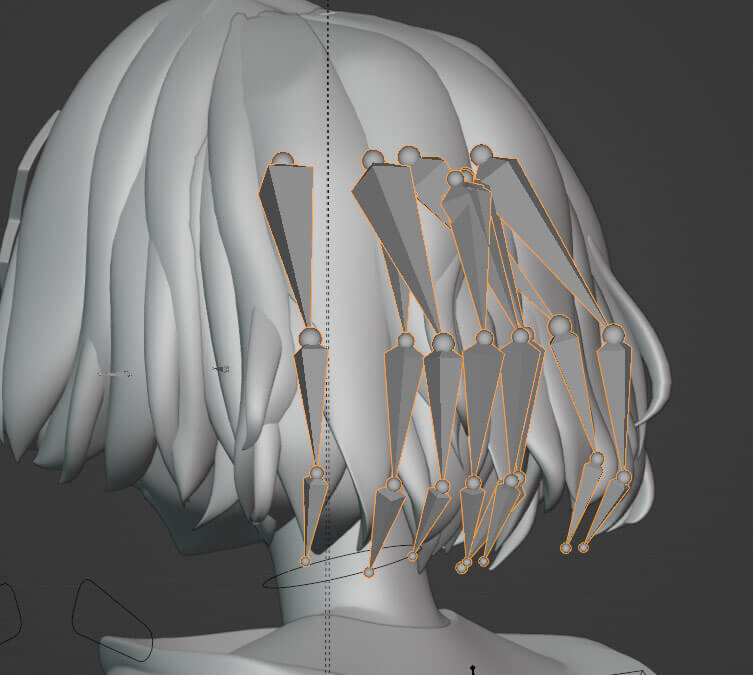

関節の位置を工夫したリギング

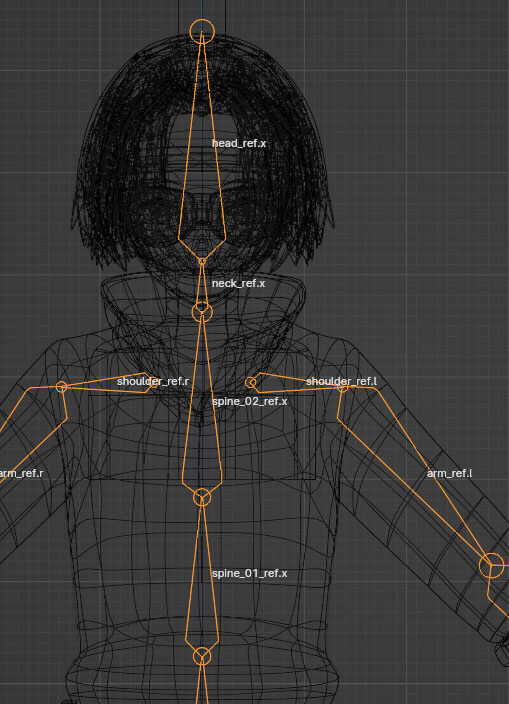

リギングは笠原氏と各アニメーターで担当。多くのBlenderユーザーに使用されているアドオン「Auto-Rig Pro」を使用し、揺れもの用のリグを追加した。キャラクターシルエットの変形を防ぐため、本作では大腿骨や肩の関節リグを実際の人体よりも外側に設置しているのが特徴。これによりモデルの基本状態を維持したままポージングを付けることができ、想定通りのシルエットをつくることができる。

なお、0号の髪の毛のリグは3段階のボーンのみで制御し、手付けでセカンダリアニメーションを付けている。ショートヘアの0号だが、髪の毛のいずれの部分も基本的にはリグの長さを揃えている。これはアニメーションさせる際に一括選択をしやすくするため。

「この作品ではいたずらにリグを増やしても制御すべきことが増えるだけで、表現自体の向上には寄与しないと考えました。細かいニュアンスがほしいときは追加することも稀にありましたが、めり込みや貫通の修正、情報の付け足しなど、画面の完成度を高める作業は基本的にレタッチワークで全て行ないました」(安田監督)

巨大な装置が並ぶ明の研究室

背景は内田氏を含め2名で担当。遠くの背景は空気遠近法的にディテールを落としている。「モデルのディテール感は6~7割くらいです。3DCGっぽい画づくりを避けるため、細かな部分はあえてつくり込まないようにしたり、見えてほしくない部分は暗くして見えづらくしたりしています。カメラが寄ったときなど、情報量が必要な場合はCLIP STUDIO PAINTを使い、カットバイでレタッチを施しました。レタッチも当初は手探りで1日で1枚しか描けませんでしたが、最終的には10枚程度描けるようになりました」(内田氏)。

(3)へ続く。

CGWORLD 2025年2月号 vol.318

特集:株式会社萌と『株式会社マジルミエ』

判型:A4ワイド

総ページ数:112

発売日:2025年1月10日

価格:1,540 円(税込)

TEXT_日詰明嘉 / Akiyoshi Hizume

PHOTO_弘田 充 / Mitsuru Hirota

EDIT_海老原朱里 / Akari Ebihara(CGWORLD)、山田桃子 / Momoko Yamada