これまで数々の自主制作ショートアニメを発表し、アーティストのMVや企業のプロモーションアニメなどでも活躍しているアニメ作家の安田現象氏。1月31日(金)には初の長編アニメーション作品となる『メイクアガール』が公開された。今回は安田監督のインタビューと共に、制作の内容を特別に公開する。

※本記事は月刊「CGWORLD + digital video」vol. 318(2025年2月号)からの転載となります。

関連記事:劇場アニメ『メイクアガール』少数精鋭のチームで描く安田現象ワールド全開の世界観(1)~安田現象監督インタビュー篇、(2)CG制作篇

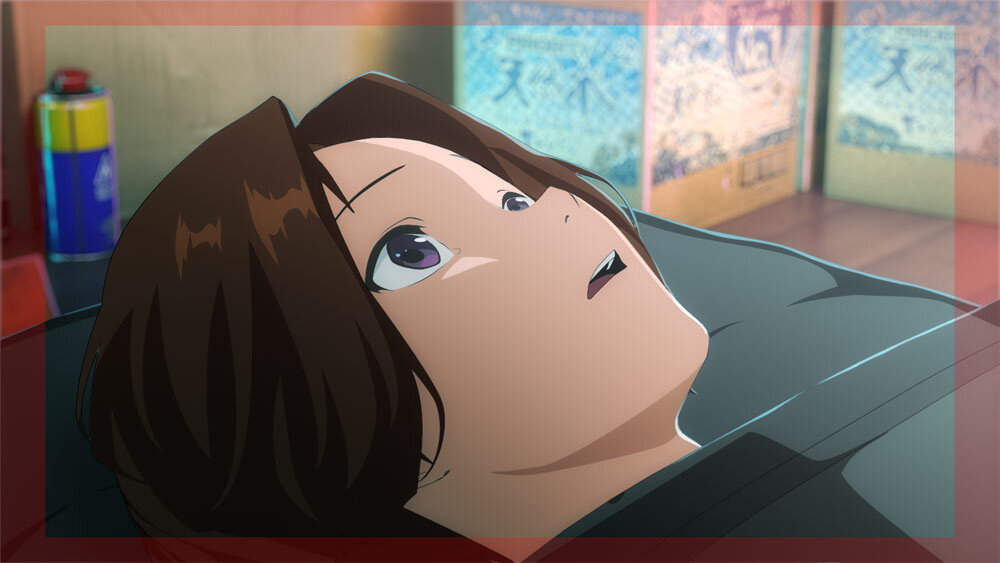

レタッチ作業によるキャラクターの繊細な演技

スタッフがマルチに活躍しアニメーターの個性も活かす

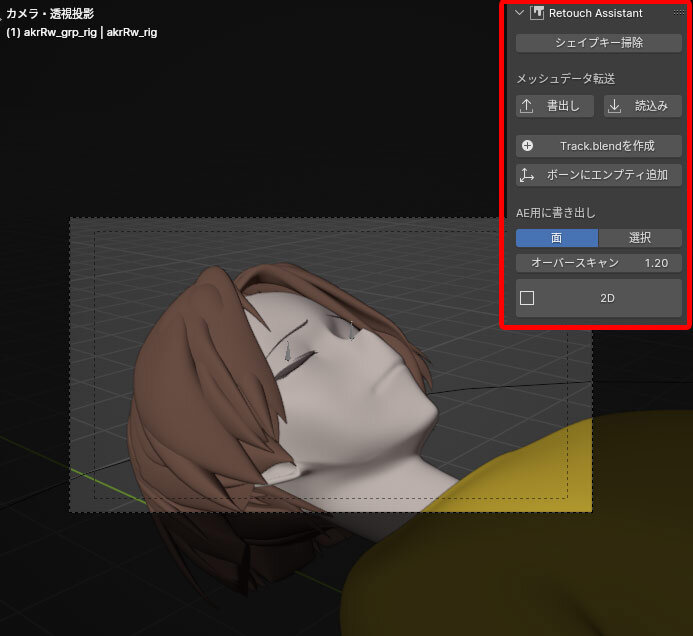

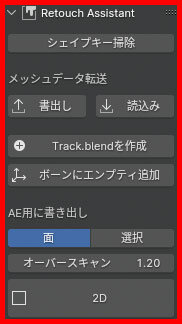

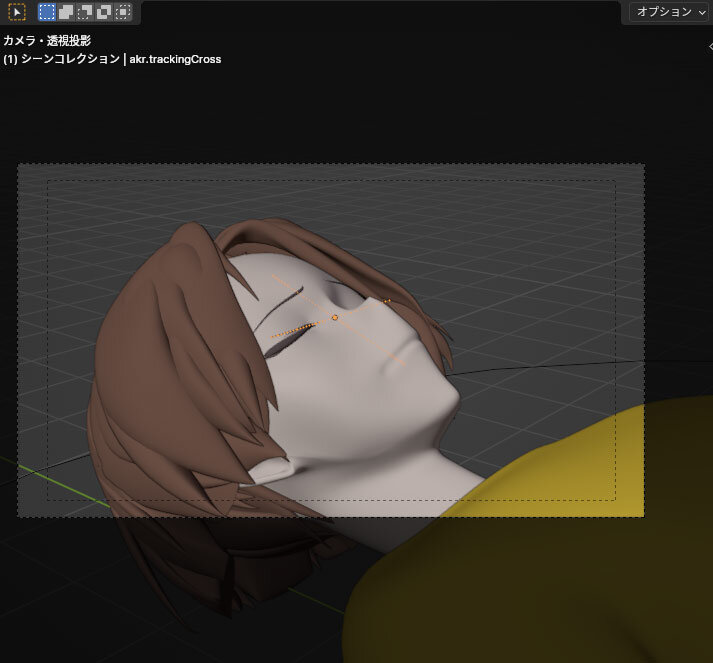

本作の制作においてレタッチワークは重要な作業。笠原氏が安田監督の演出プランに基づいて、手描きアニメでの作画監督のように修正の方向性を示し、各アニメーターがAE上でレタッチを行なっていく。「Blenderのキャラクターモデルのままでは、カメラが寄った際に違和感があったり表情芝居として物足りなかったりするので、レタッチでディテールを加え、手描きアニメのようなニュアンスを出しています」(安田監督)。

1月31日(金)劇場公開

原作・脚本・監督:安田現象/配給:角川ANIMATION/アニメーション制作:安田現象スタジオ by Xenotoon/製作:メイクアガールプロジェクト

make-a-girl.com

©安田現象 / Xenotoon・メイクアガールプロジェクト

制作期間のうちセカンダリアニメーション、レタッチ、撮影に充てた期間はおよそ2年半と、全体の制作期間の半分以上を占める。このことからも本作におけるレタッチの重要性が窺える。笠原氏の作業が手一杯のときは荻生氏も腕をふるい、作画監督補佐としてクレジットされている。

「2人の作風の傾向に差が見えたことが興味深かったです。笠原さんは一枚絵として綺麗でアニメ的な表現に特化されています。一方で荻生さんはキャラクターの瑞々しさを捉えるのが上手です。自分としては演技さえ合っていれば良かったので、各自の絵柄の個性を尊重しました。ほかにも、各アニメーターが作業を進める中で腕を磨いていき、スキルの向上や表現の進化が見られました。Blenderの使い方も含め、各自の作業領域では僕よりも上手く使いこなし、驚かされることも多々ありました」(安田監督)。

笠原氏は「最初は3Dモデラーとして参加したのですが、作画監修などマルチな作業に携わることになりました。3Dと2Dを往復するなかで、立体感の落とし込みなどの技術が磨かれていったと思います」と実感を語った。

※編集部注:安田現象スタジオ by Xenotoonのスタッフは1人で複数の工程を担当するため、ここでは代表的な役職・担当を記載いたしました

「こだわらないことに、こだわった」をモットーとした本作のプロダクション。そのなかでも時間をかけて取り組んだシーンについて聞いてみると、安田監督は「長尺のアクションカットは、クリアすべきラインがどうしても高くなりました。例えば、路上でキックボードに乗りながらクルマをかいくぐるシーンは、長尺の制作に慣れていないアニメーターにとっては難しく、フィードバックを重ねることが多かったです」と話す。

その一方で、その後の「カラスがビル街を上昇するカット」では、一発OKで仕上がったという。本作の制作を通じて初めてそれぞれの得意分野が見えてきたという、スタジオとしても気鋭の安田現象スタジオ by Xenotoon。独自のスタイルでこれからも楽しませてくれそうだ。

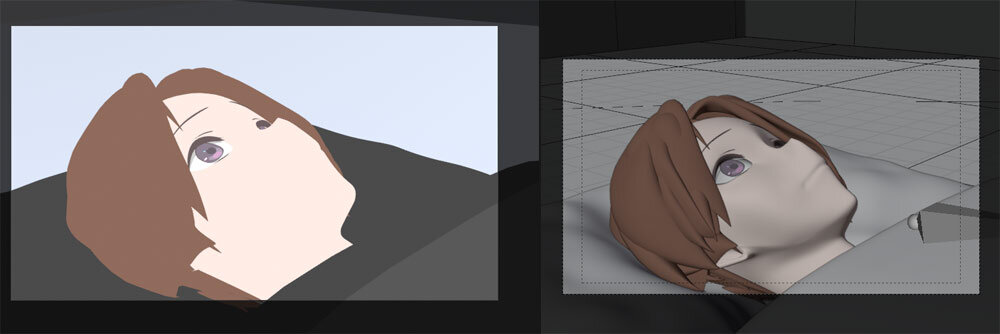

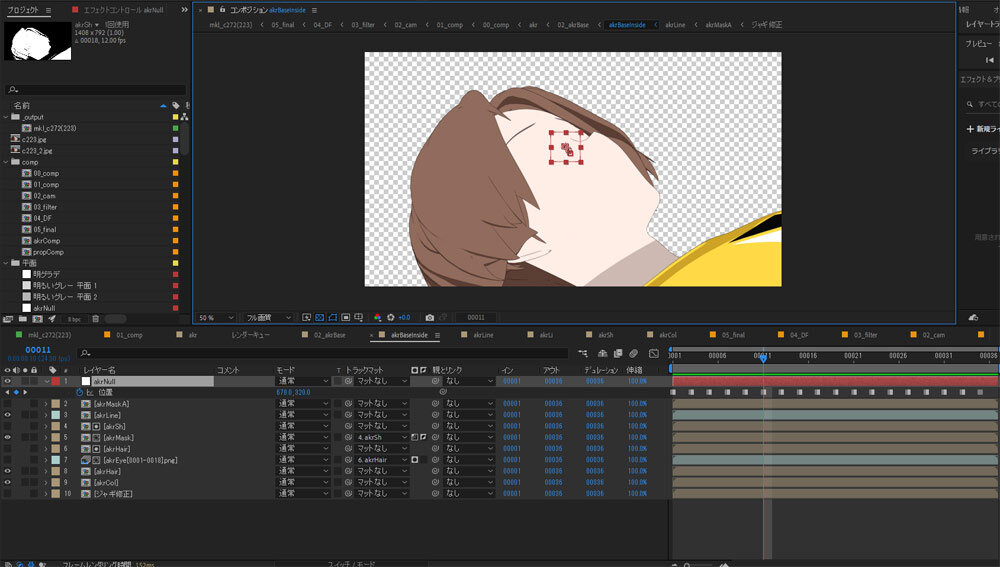

キャラクターの目と鼻、口などのレタッチ

レタッチの作業プロセス。表情芝居で見せるアップのカットでは核となるパーツをレタッチしていった。「“嫌な3Dらしさ” が出ているところは全てAE上でレタッチします。目と鼻のパーツは全て。ほかにも口や目元などをレタッチすることが多く、形の強弱をつけていきました」(安田監督)。

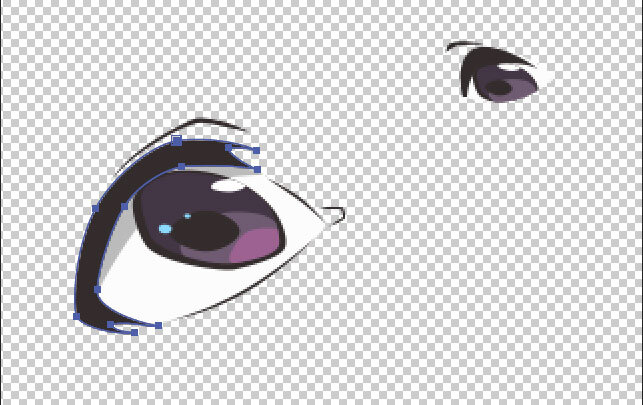

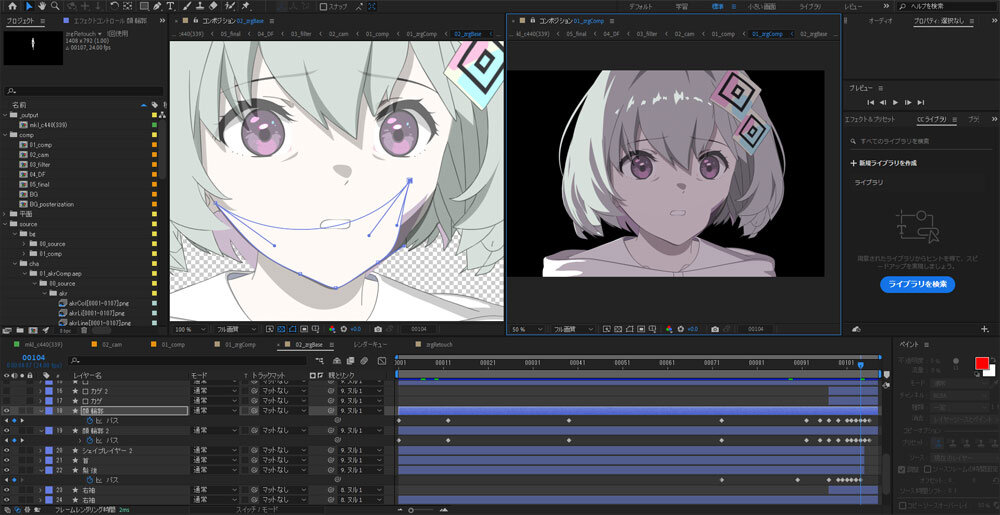

作画監督によるレタッチのディレクション

レタッチの際には、まず作画監督の笠原氏がレンダリング画像に対してCLIP STUDIO PAINTでペイントオーバーし、それをリファレンスとしてアニメーターがレタッチ作業を行う。キャラクターのアップはキャラクターの心理状態を観客に示すため、眉やまつ毛、瞳などをディテールアップして表情を作成する。画像は明が目を覚ました動作のリファレンス画像。首の動きや眉の変化が示されている。

パーツ位置の読み込みツール「b3d_to_AE_tracking」

BlenderからAEへ位置情報を読み込むツール「b3d_to_AE_tracking」を自社開発。Blenderの画面上でキャラクターの鼻の位置の座標をAEに読み込んだ後、Nullオブジェクトで親子づけをして、Shapeツールで描く。激しい動きの場合はAEの補完が及ばず、1コマ単位で描いていく必要もあったという。

キャラクターの動揺をカメラワークとレタッチにより見せるカット

明に酷い言葉を浴びせられた0号に訪れる心情変化を表現したカット。ここではやや離れたカメラ位置で客観的に見せた後、フルフレームで一気に0号に寄って目の中にカメラが飛び込む演出が施されている。

CGWORLD 2025年2月号 vol.318

特集:株式会社萌と『株式会社マジルミエ』

判型:A4ワイド

総ページ数:112

発売日:2025年1月10日

価格:1,540 円(税込)

TEXT_日詰明嘉 / Akiyoshi Hizume

PHOTO_弘田 充 / Mitsuru Hirota

EDIT_海老原朱里 / Akari Ebihara(CGWORLD)、山田桃子 / Momoko Yamada