世界中に多くのファンを持つ名作コミック『トライガン』を令和の時代に再構築し、新旧のファンを魅了した3DCGアニメーション作品『TRIGUN STAMPEDE』。そのオープニング映像は作品の舞台や世界の有り様をコンセプチュアルに見せていく、独特の美学に基づいたオリジナリティあふれる仕上がりだ。

制作を担当したのは気鋭のCGスタジオSIGNIF。映像コンセプトの立て方から、背景CGとセル調のキャラを馴染ませるマジック、Houdiniを使った細部への新たな技術的アプローチまで、クリエイターのこだわりをオープニングディレクターの荒牧康治氏とVFXアーティストの近藤日明氏にたっぷりとうかがった。

前編はこちら。

Information

公式サイト:https://trigun-anime.com/

公式Twitter:@trigun_anime(https://twitter.com/trigun_anime)

© 2023 内藤泰弘・少年画報社/「TRIGUN STAMPEDE」製作委員会

近藤氏がHoudiniを用いて手掛けた、崩壊と風化の表現

CGWORLD(以下、CGW):近藤さんはシミュレーションやVFX表現で腕を振るっていらっしゃいますが、これまでどんなキャリアを積まれて来られたのでしょうか?

近藤日明氏(以下、近藤):僕は大学を卒業する少し前にCGを使い始めました。それがHoudiniでした。

CGW:最初からいきなりHoudiniですか!?

近藤:当初はCinema 4Dにしようと思ったのですが、卒業間近の人はもう学生版を買えない規約だったので当てが外れてしまいました(笑)。そこで、無料で使えるものがなにかないかなと探していたところ、Houdiniを見つけてApprentice(非商用無料版)があったので触ってみたら気に入っちゃいました(笑)。前職から独立した後は、SIGNIFさんでオフィスシェアさせてもらっています。

荒牧康治氏(以下、荒牧):弊社でプロデューサーを務める星(竜太氏)が、近藤くんと前職で一緒だったり、近藤くんのアシスタントをした後に弊社に入社した人物がいたり等、非常に親しい間柄です。Houdiniでなければできないような表現が必要なときは、まず初めに近藤くんに声をかけさせてもらってます。

CGW:そうだったんですね。では、Houdiniを使われている近藤さんの本作でのお仕事を教えてください。

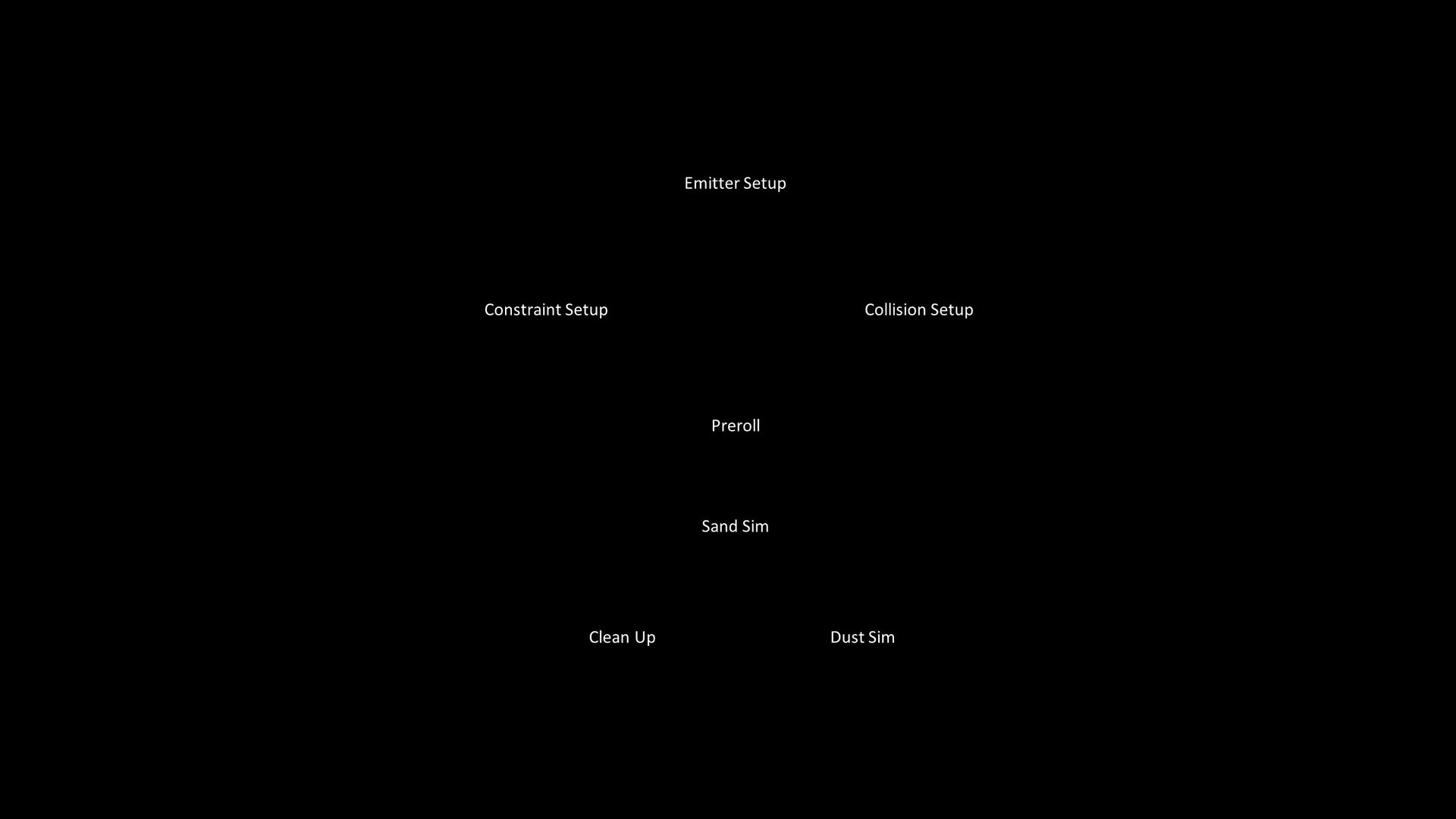

近藤:建物崩壊のショットを主に担当しました。大きな流れとしては、僕がショットのR&Dを始めてセットアップを作って、以降は別のデザイナーに作業をしてもらっています。風車やハンドル、建物などさまざまな崩壊表現がこのOPにはありますが、アセットを差し替えるだけでアニメーションさせることができます。

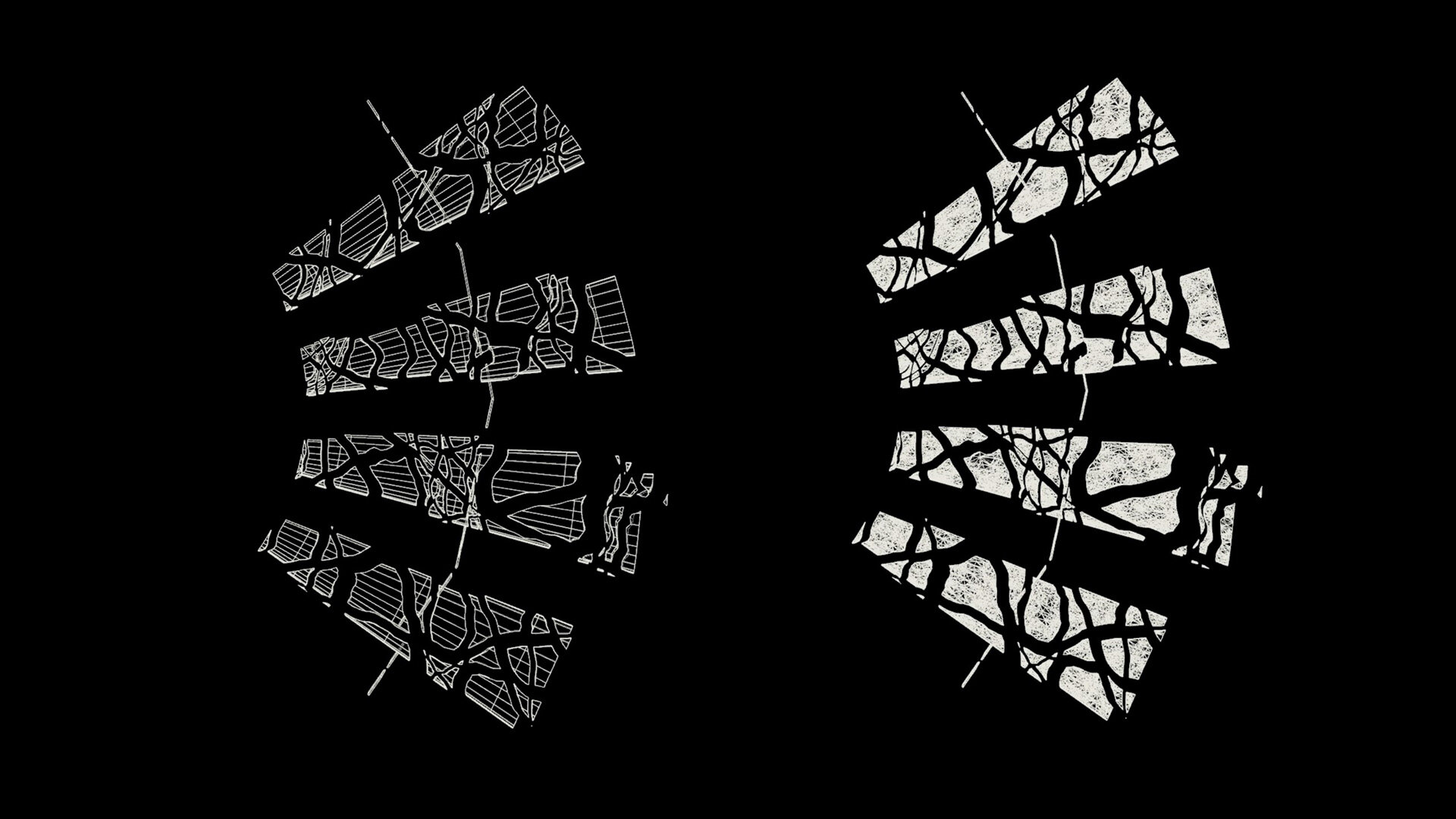

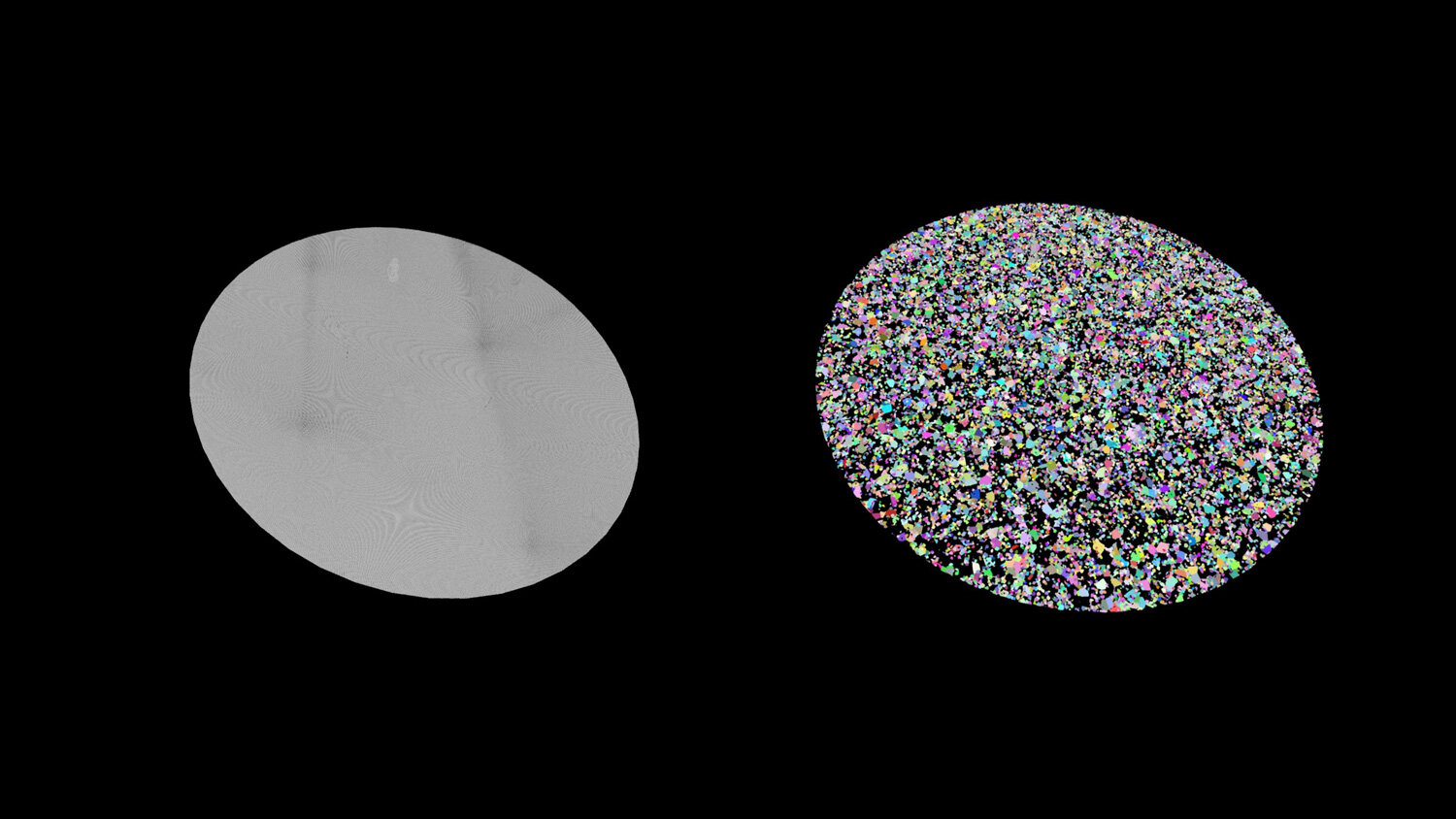

近藤:まずポリゴンを大まかな破片に分割します(左)。それをさらに小破片に分割します(右)。まず、大破片に動きを付けます。その動きに沿わせた上で、さらに小破片にディティールのある動きをつけていきます。大破片の方で大まかなタイミングや動きが自然になるように調整しておけば、小破片もそれに合わせて動いてくれます。

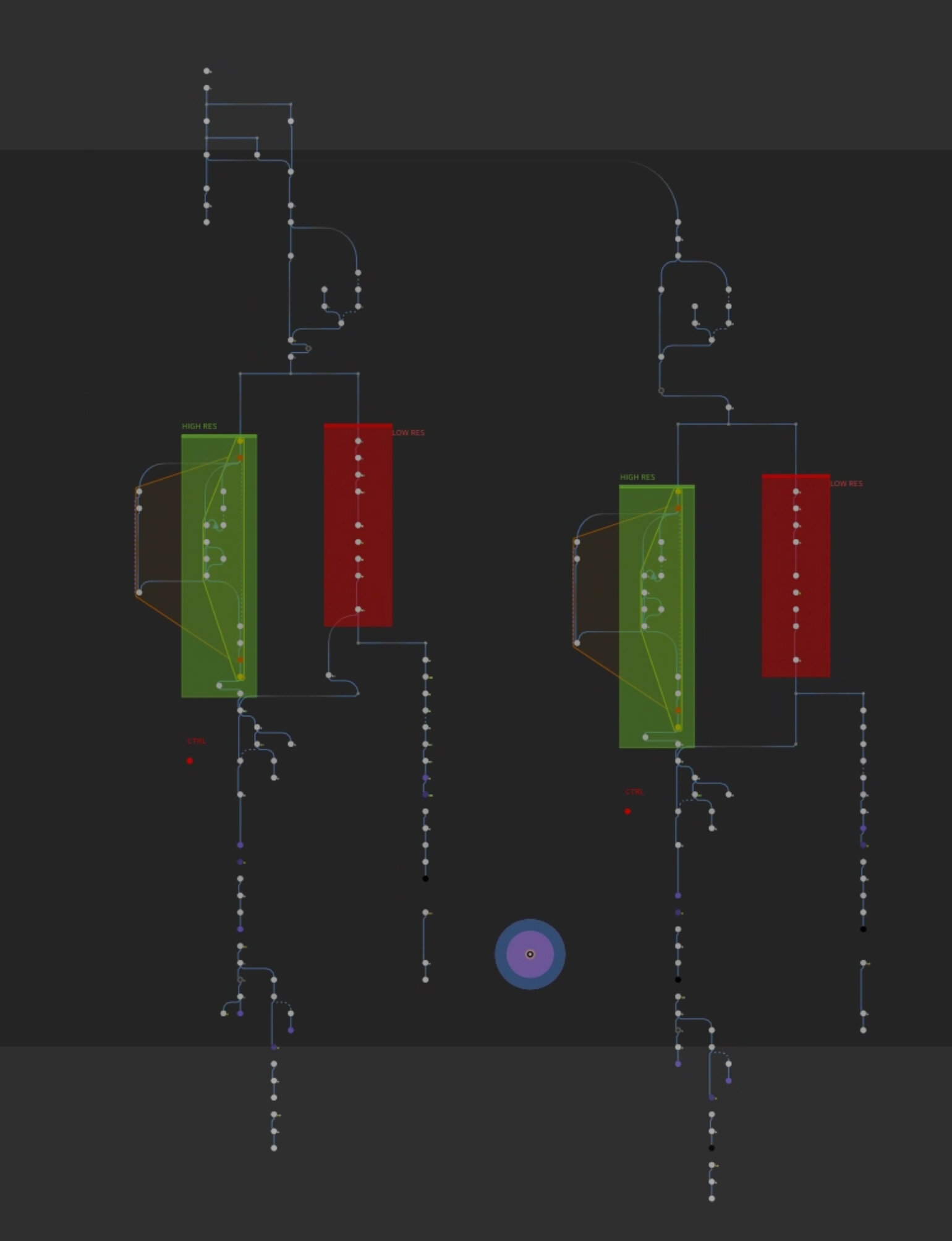

CGW:このネットワークでいうと、大きく分割される動きと、さらに細分化していくようすは同時に起こっているのでしょうか?

近藤:荒牧さんからのオーダーで「建物などが時間経過で崩壊し、風化していくように」とありました。大破片は風車の中央に向かって徐々に崩れていき、崩れた大破片はそれぞれの外側からさらに細かく崩れて、小破片になります。

近藤:これは上記の動画にかぶさるパーティクルのシミュレーションです。小破片はパーティクルを発生するに従って、大きさが小さくなり、全体の体積が増えすぎないようにしました。

荒牧:単なる破壊表現ではなく、風化し、砂になっていくことを見せるためにパーティクルが細かくなる形にしていただきました。

CGW:この発想としては以前から考えられていたんですか?

近藤:大まかに割った破片で動きを作って、それを小さい方に移植するという方法は割とメジャーですね。そのあと、パーティクルの表現をルックデブとして進めていきました。

CGW:Houdiniでは1個1個の要素はシンプルなものが多いのですが、それを組み合わせて最終的に複雑な表現をされていきます。その組み合わせの発想がHoudiniの重要なポイントなのではないかなと思います。

近藤:僕としては「AとBを足したら何ができるんだろう」という考えではなく、まず「Cを作るにはどうすればいいか」というアプローチを取ります。リファレンスが答えで、それを作るためにはどうすればいいかを1つ1つ要素化していき、繋げて実装するという解き方をすることが多いですね。

CGW:風化の表現には実際の映像のリファレンスがあったんですか?

近藤:荒牧さんが非常に多くのリファレンスを集めてくれました。ただ、風化そのもののリファレンスはなかったので、静止画をベースに考え、そこに砂の動きのリファレンスを合わせて想像していきました。

近藤:砂はHoudiniのVellumというsolverを使っています。僕は画面に映るものを全てパーティクルで作っていたので、解像感を大事にしながら作業をしていました。

近藤:これは銃が砂に飲み込まれていくショットなのですが、カメラが1,001フレームからスタートするとした場合、951フレームぐらいからシミュレーションを始め、その50フレームを使って上から砂地に落としています。すると、銃を避けて砂地に自然な凸凹が生じます。

カット頭に自然な感じを作るのが大事で、これをいきなり1,001フレームからスタートすると、グリッド状の粒が綺麗すぎて不自然になってしまうんです。カットでは銃が砂に埋まっているところからスタートしています。

近藤:左図はパーティクルの集まり。右図はコンストレイントという、色ごとの塊になっています。銃がぶつかるとこの束が解けますが、床にぶつける程度であれば塊を維持したまま崩れていきます。シミュレーションはコリジョンやソースが重要で、ソルバの中はあまり凝りませんでした。コリジョンと重力だけで動きをつけています。

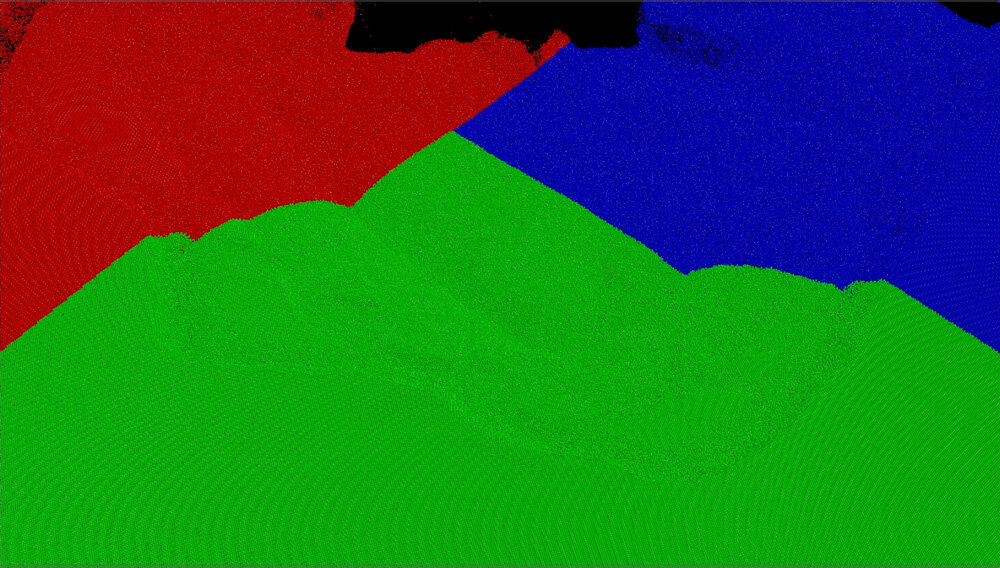

近藤:このショットでは地割れのような表現をしています。砂の方で割りの処理を加えたというよりも、コリジョン側で落ちるタイミングを変えて割れる印象を作っています。真ん中の建物が沈むときに煙を入れる必要があり、砂のシミュレーションを三つに分割してそれぞれ別の煙のシミュレーションをしていきました。

近藤:これはスピードが速いパーティクルを抽出してボリュームに変換したものです。これをエミッタにして、シミュレーションをかけ、最終的に煙を作る。これを赤・緑・青の3つをクラスタとして、並列に計算しました。

目的としては処理を早くしたかったことと、全体に解像感が必要だったことがあります。3つに分割することで、それぞれのマシンのメモリに余力ができ、シミュレーションの解像度を上げることができました。

近藤:このタイトルロゴの画面の砂も全てパーティクルです。シミュレーションで、文字の周りにちょっとニュアンスを出しています。足跡も同様で、ヴァッシュのモデルの靴で砂を踏むことで、足跡のパーティクルができます。これらをそれぞれ最後のフレームで止めて砂地に置いています。

荒牧:アニメOP史上でも、もしかしたら最もパーティクル量が多いシーンかもしれないですね(笑)。

近藤:これはクラドニ図形というものです。平面上に砂を撒いて、下からスピーカーで振動させると周波数によってさまざまな幾何学模様が現れるという現象です。この部分のセットアップを担当しました。

アニメーションは荒牧さんです。これもVellumを使用しています。図形自体は「プラント模様」と呼ばれているもので、この作品に登場するプラントをイメージした画像です。田島(光二)さんのコンセプトアートにあったもので、それを加工しています。

『TRIGUN STAMPEDE』のコンセプトに合った模様で表現したかったので、ラインベースでガイドを書いています。シミュレーションの計算自体はパーティクルがガイドとどの程度離れているかによって、速度を調節しています。

シミュレーションの最中にガイドを切り替えることによって、模様の自然なトランジションを作成しています。ガイドに近いと動かないように設定しているので、ガイドから離れるほどランダムに動きます。

近藤:これは冒頭のショットのコンポジット前の状態です。Arnold で「Rombo」というプラグインツールがあります。このシェーダを使うと、砂漠がとても綺麗に出ます。ディフューズの入り方がアニメっぽくなるようなシェーダです。砂漠や地形がとてもリアルに見えるので、このショットのためだけに使用してみました。

荒牧:ここは砂漠の形状が常に変化するようすをタイムラプス的に表現したかったので、砂自体が動いていくようすを見せるようにお願いして、Houdiniでアニメーションつけてもらいました。

次世代のクリエイターに伝えたい、CGを使うメリット

CGW:ここまで荒牧さんによるCinema 4Dや近藤さんによるHoudiniの凄腕の技術を拝見しました。この記事を読んでいる学生や若手クリエイターにCGを使うメリットについてお話をいただけますか?

荒牧:まず、どのアプリケーションを使うかは個々人の選択だと思いますが、CGはできた方がメリットが大きいと思います。

僕の出身であるモーショングラフィックスでいえば、もともとはベクターグラフィックスが動く2Dが主流でしたが、今や3DCGを使ったリアルな表現をしているものも含めてモーショングラフィックスだと考える人のほうが多数派です。そうした現状、プロとしてクライアントワークをする上で、2Dだけでしか作れないことは強みにはならないと思います。

今後、3Dアニメーションがより主流になっていった場合、一度コンテで仮レイアウトを出して3Dでモデルやアニメーションをつけたあと、監督がもう一度自らの手でアプローチをするといった作り方も可能になります。そうすることによって、最初に自分の脳内にあったレイアウトだけではない、別の表現に深化させることができます。

そうすると、消極的な理由で他人に任せる部分が減り、より自分の意志をダイレクトに伝えることができるようになります。これは監督業に限らず、どの立場のクリエイターであっても重要になってくるのではないでしょうか。表現に対するアプローチが多様にできるようになるので、今後、映像づくりに携わる人間にとって3DCG技術の重要度はより高まっていくのではないかと思います。

TEXT_日詰明嘉/Akiyoshi Hizume

PHOTO_竹下朋宏/Tomohiro Takeshita