近年、盛り上がりをみせる教育エンタメ。その最新かつ要注目作品がここに紹介する日本科学未来館ドームシアターガイアの新作『9次元からきた男』だ。ビッグバン以前の"無の空間"を映像で表現するといった、極めて難しいテーマに挑んだオムニバス・ジャパンの中核スタッフに、その創意工夫をたずねた。

※本記事は月刊「CGWORLD + digital video」vol. 213(2016年5月号)からの転載となります

TEXT_須知信行(寿像) / Suchi Nobuyuki(JUZOU STUDIO)

EDIT_沼倉有人 / Arihito Numakura(CGWORLD)、山田桃子 / Momoko Yamada

PHOTO_弘田 充 / Mitsuru Hirota

物理学の究極の目標「万物の理論」をエンタメ性をもたせてビジュアライズ

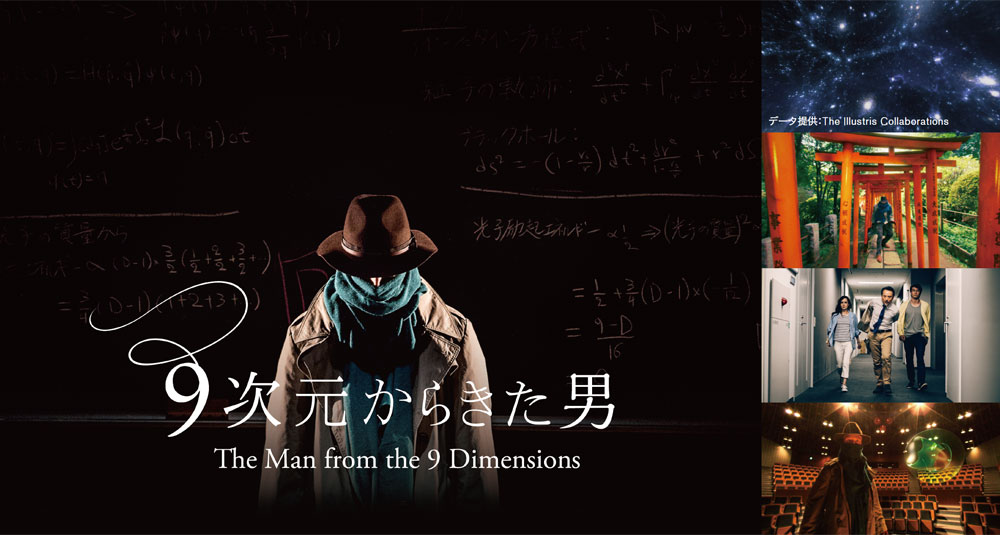

4月20日(水)にリニューアルオープンする日本科学未来館。その目玉コンテンツのひとつとしてドームシアターガイアの新作『9次元からきた男』が公開される。この作品は、物理学の究極の目標である「万物の理論」をテーマにしたS3D(立体視)ドームコンテンツだ。

『9次元からきた男』予告編

©Miraikan

大栗博司氏(カリフォルニア工科大学 教授ほか)が監修を務め、『呪怨』シリーズに加え、『戦慄迷宮3D THE SHOCK LABYRINTH』(2009)などのS3D作品でも知られる清水 崇監督特有のギミックが随所に凝らされた映像表現が、ドームシアターガイアを構成する「Atomos」(全天周の超高精細立体視映像システム)、「MEGASTAR-Ⅱcosmo」(1,000万個もの恒星を投影することができるプラネタリウム投影機)、そして7.1chの立体音響によってくり広げられるという意欲作である。

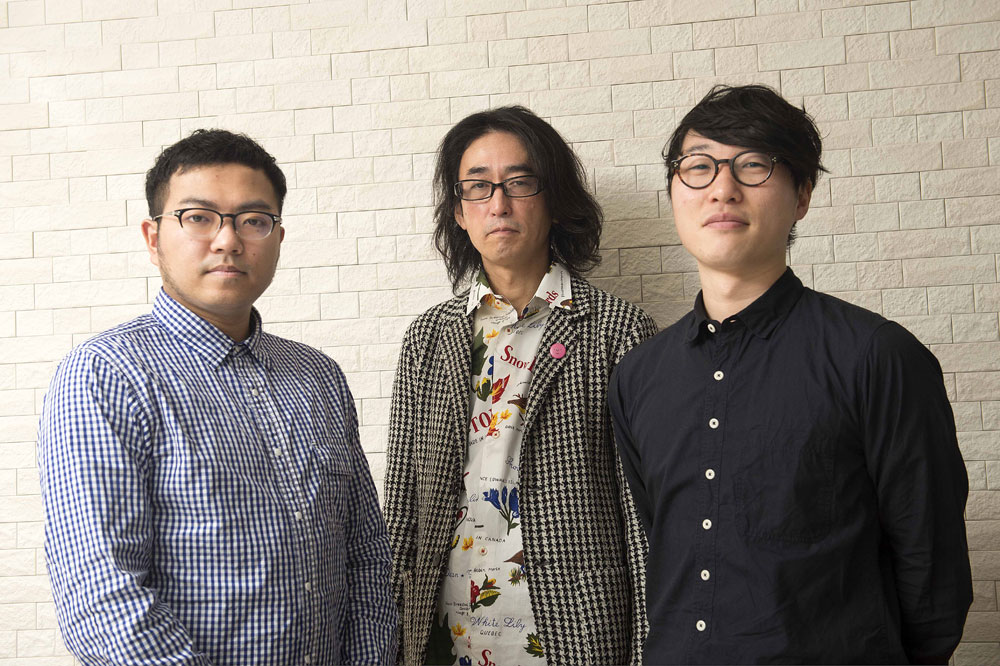

そんな本作の映像制作をリードしたのがオムニバス・ジャパン(以下、OJ)だ。OJがドームシアターガイア用の映像コンテンツを制作するのは今回が初めてだったそうだが、同施設の地球ディスプレイ(地球を模した球体型ディスプレイ)「Geo-Cosmos」向けの映像コンテンツ制作で中心的な役割を担ってきた山本信一氏が、本作のビジュアルディレクターを務めたことに注目したい。

-

-

左から、瀬賀誠一氏、山本信一ビジュアルディレクター、河上裕紀氏。以上、オムニバス・ジャパン

www.omnibusjp.com

「日本科学未来館のコンテンツでは科学的に、原理的に正しいものが求められることは理解していたので、今回のコンペでもそれを意識して、素粒子などの各種概念を正しく表現することを念頭に企画をまとめました」(山本氏)。完成した映像は清水監督たちからも好評だというが、実に斬新だ。

「16:9の映像フォーマットから離れての映像制作は試行錯誤の連続でしたが、万物の理論は非常に興味深いテーマでした。現在、6月中旬にチェコで開催される『IPSFulldome Festival 2016』(ドームコンテンツの祭典)への出品が決まるなど、海外でも上映されます。ぜひ日本科学未来館に足を運んでいただき、ご覧になってください」(山本氏)。

『9次元からきた男』監督 清水 崇氏インタビュー

©Miraikan

<1>プリプロダクション

"VFX"と"モーショングラフィックス"という2方向からアプローチ

2013年に日本科学未来館の内部で『9次元からきた男』プロジェクトが始動、その後、監修として大栗博司教授が参加、そして映画『呪怨』シリーズで知られるホラー映画界の第一人者である清水 崇氏が監督が加わり、企画や演出プランが練られていった。その後、2015年1月下旬にOJが映像制作を担当することが決定した。「まずは、公募の際に提示されたプロットを叩き台として、未来館スタッフの方々や清水監督、脚本の井内(雅倫)さんと一緒にシナリオづくりを進めていきました。本作のテーマである『万物の理論』を象徴するキャラクターである謎の男T.o.E.(トーエ)を、万物の根源を追究する科学者がつかまえようとするなかで様々な情景が描かれていくのですが、映像制作としては、T.o.E.がミクロの揺らぐ量子力学の世界や日常の世界を次元の隙間をすり抜けていく、実写と抽象空間とが混在した"VFXパート"、そして『素粒子の世界』、宇宙誕生から138億年の時間経過を一息でさかのぼる『宇宙の巻き戻し』といった科学概念を視覚化する"モーショングラフィックスパート"の2つに分けて作業を進めていきました」(山本氏)。

制作は、2015年2月から6月までがプリプロダクション、6~7月にかけて実写撮影を行い、その後は昨年12月の納品までの約5ヶ月にわたり本制作(ビジュアルのつくり込み)が進められたという。プリプロでは、"VFXパート"については瀬賀誠一氏が中心となり「T.o.E.が紐状化する(後述)」などの清水監督が企画当初から要の表現に掲げていた生身の役者が介在するビジュアルをS3Dのドーム環境でどのように描くのか、そのためには撮影やVFX制作をどのように進めるのかという方法論のR&Dが進められた。一方の"モーショングラフィックスパート"では、山本氏と河上裕紀氏の2人で「素粒子」の視覚化や「ビッグバンの一瞬」とそれが生まれた「ビッグバン以前の空間」などのビジュアルプランが模索された。「制作中は、本企画における日本科学未来館側の中心人物である科学コミュニケーターのコドプロス・ディミトリス/Kontopoulos Dimitrios氏 に何度もお越しいただき、『この表現は科学的に正しいものか?』といった相談にのってもらいました」(山本氏)。また、ドーム映像の制作では効果的かつ効率的なプレビュー環境をいかにして構築するのかが重要だが、本プロジェクトではOclus Riftを用いたプレビューシステムを開発。「テクニカルスタッフには、Amaterasビューワをガイア用にカスタマイズしてもらったり、各種シミュレーションデータをDCCツールへ読み込むための様々なツールを開発してもらいました」(瀬賀氏)。

1−1.ビジュアルコンセプト

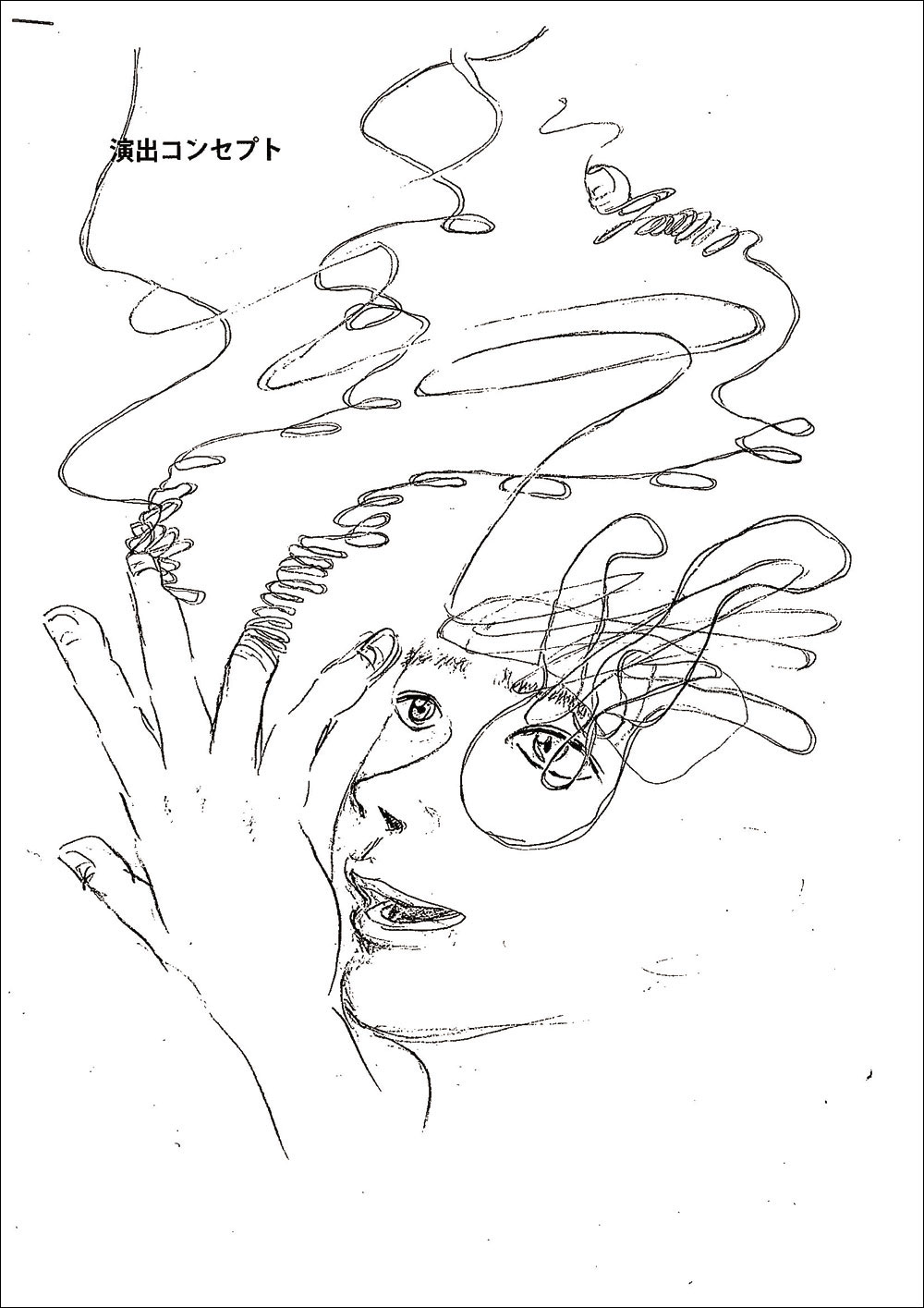

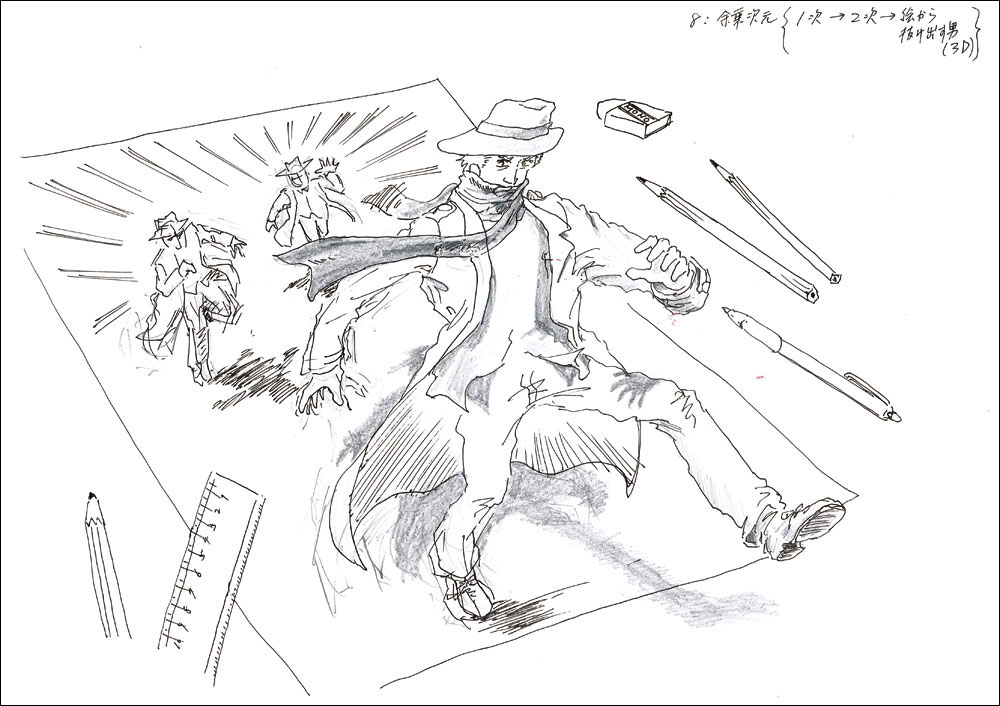

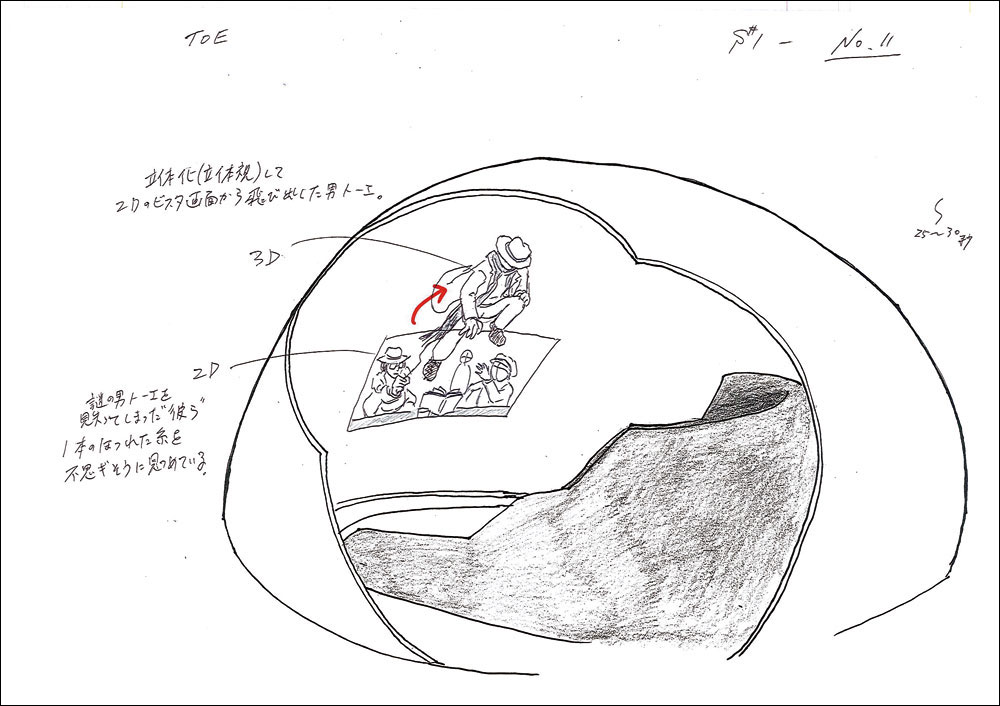

清水監督が描いた演出資料。

▲演出コンセプト

▲2次元から3次元へと、絵から抜け出すT.o.E.のスケッチ

▲ドームシアター用の絵コンテ例

▲プリプロ時にOJサイドから提案された初期イメージの例

1−2.OJによるツールと試写システムの開発

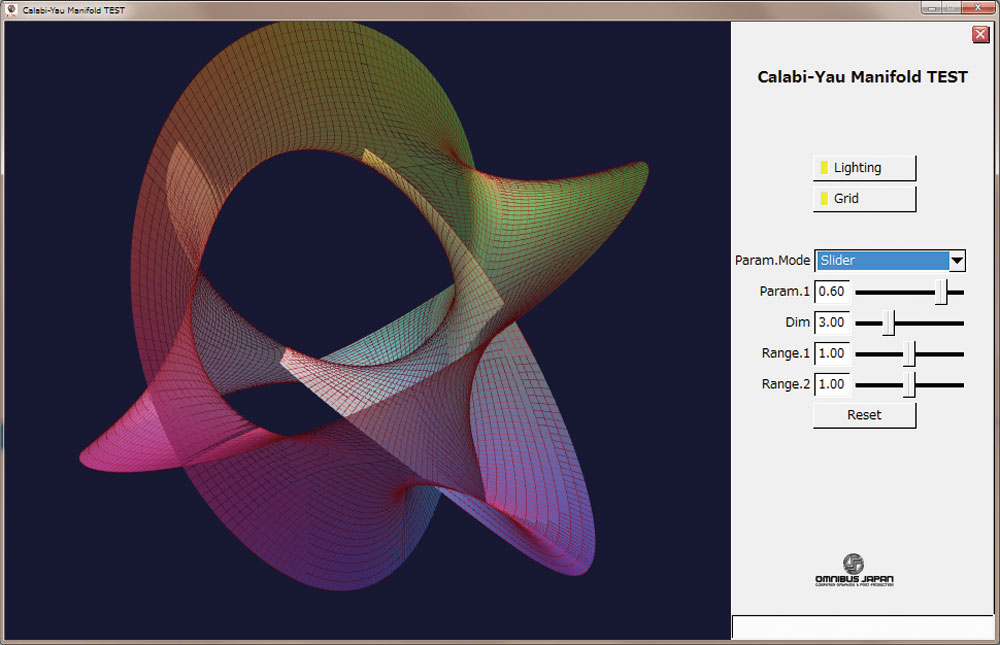

▲超弦理論で予想されている6次元の空間を3次元に写像した「カラビヤウ多様体」というオブジェクトを生成するアプリケーションを開発。パラメータを調整することでより効果的な形状を生成させ、それをOBJ形式で書き出しCG制作が進められた

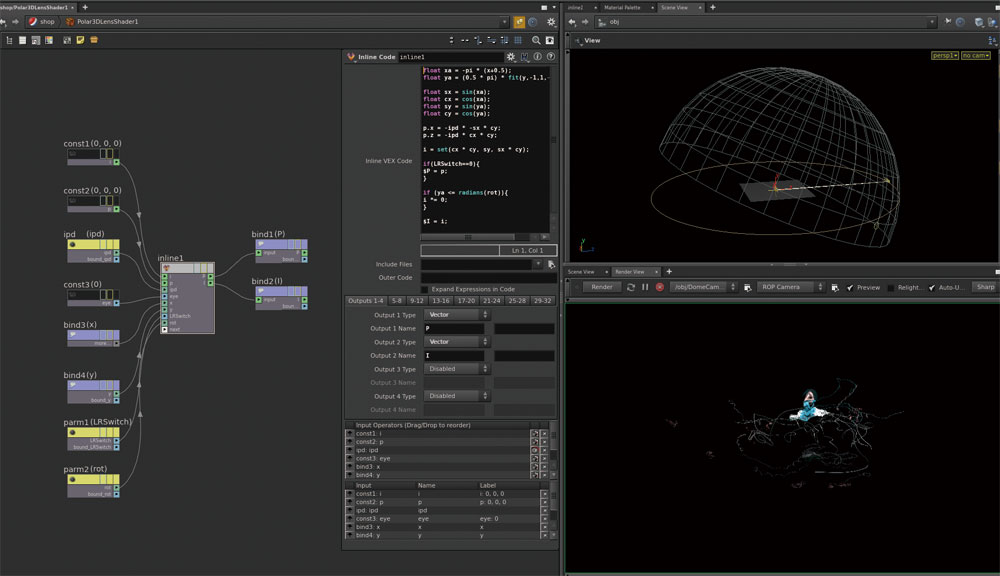

▲ガイアはドームシアターの中でも特別な仕様のため、それに合わせたHoudini用レンズシェーダが開発された

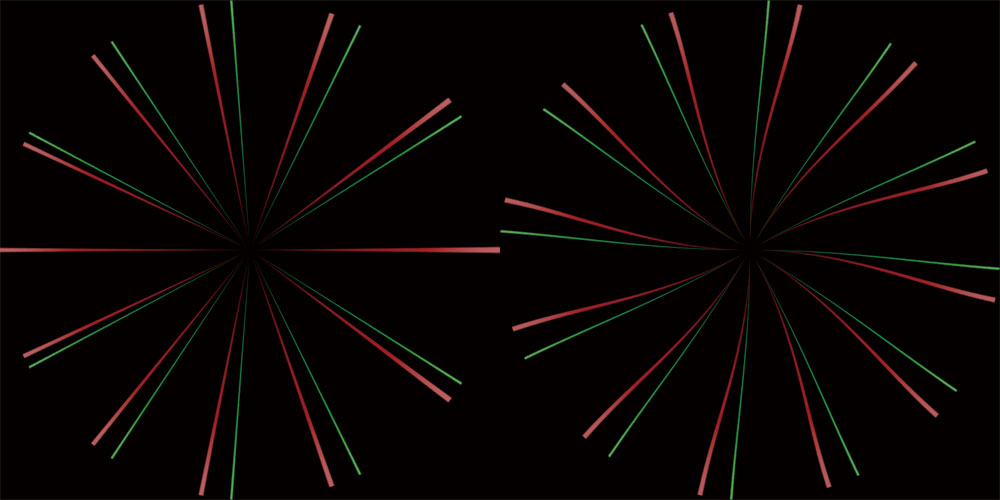

▲(左)一般的な方式で作成したドームマスター形式の画像。(右)今回開発したレンズシェーダで作成したドームマスター形式の画像

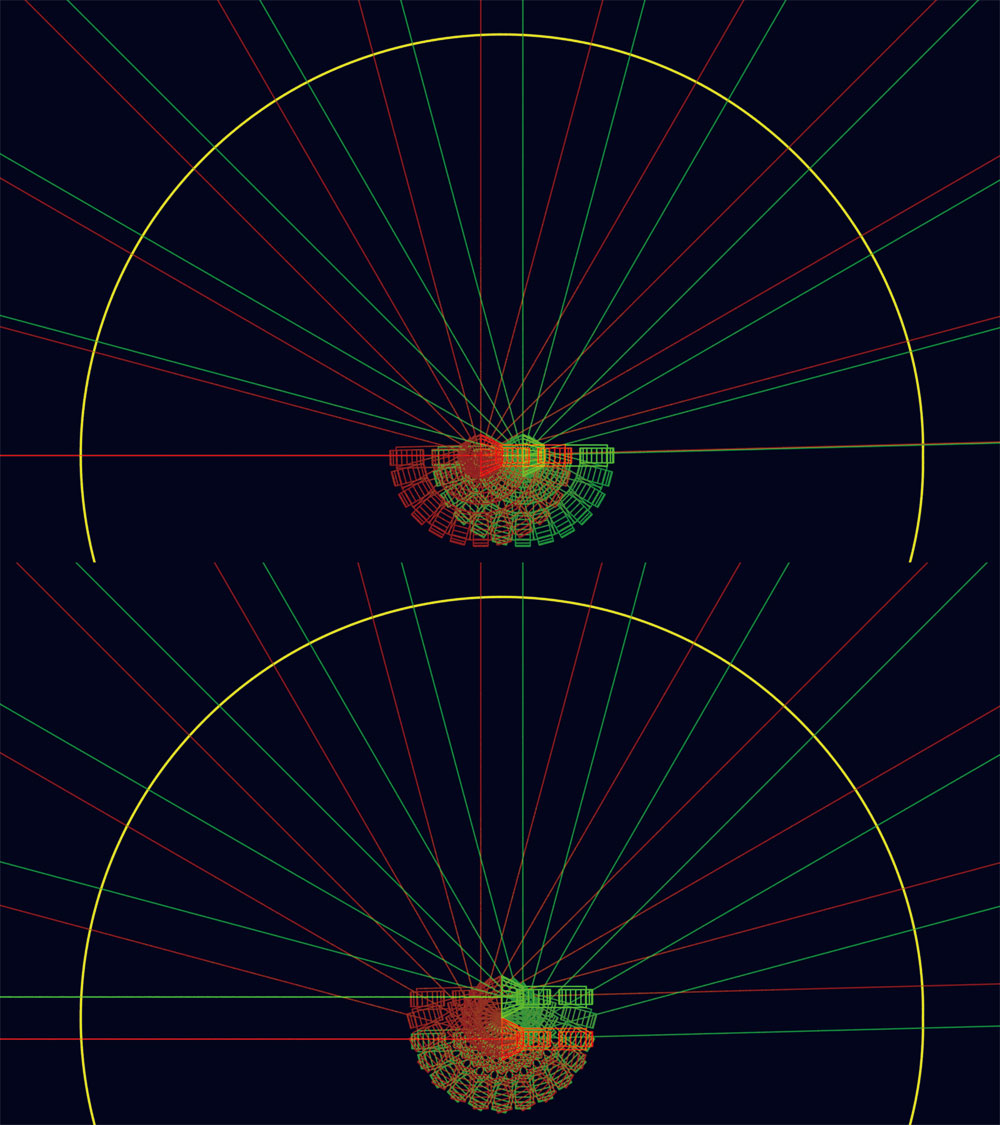

▲(上段)一般的な立体視の方式によってレイを視覚化したもの。正面は視差が出来るが、端の方は視差が出来ない。(下段)今回使用した立体視の方式でレイを視覚化したもの。端の方にも視差が出来る

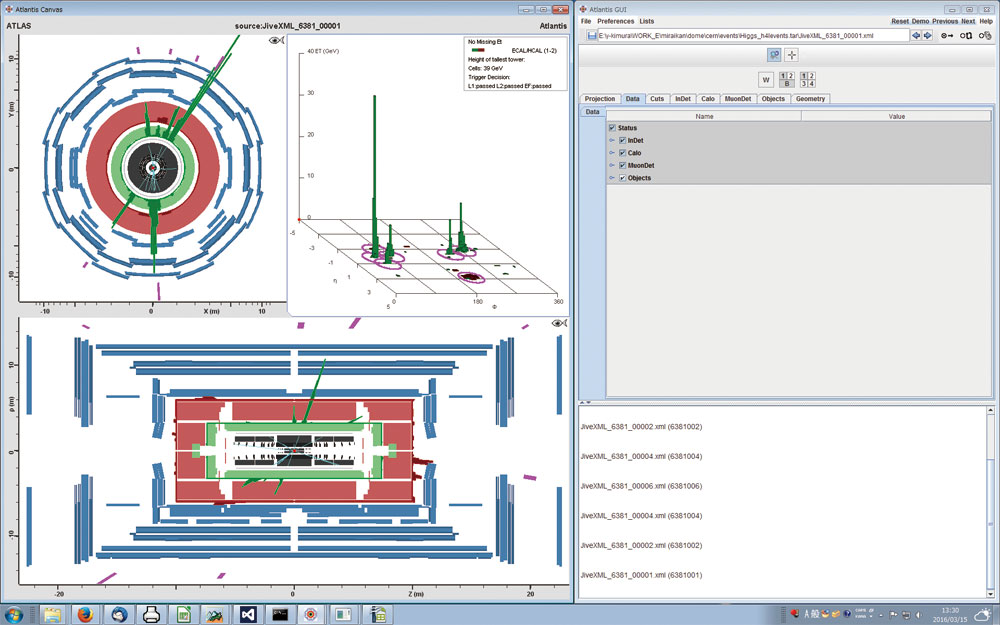

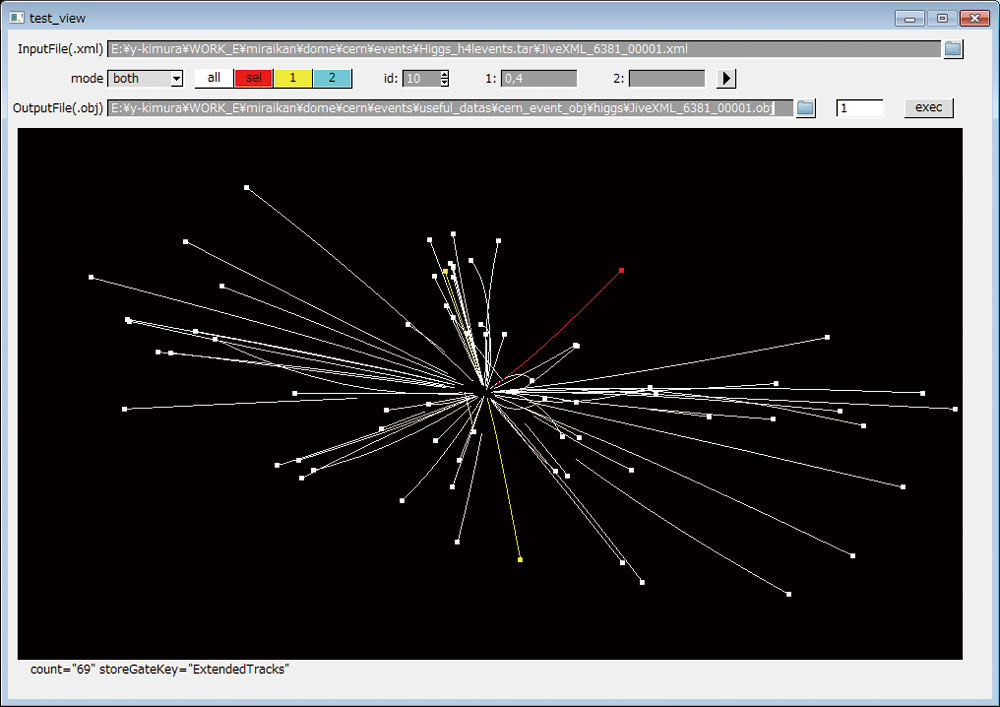

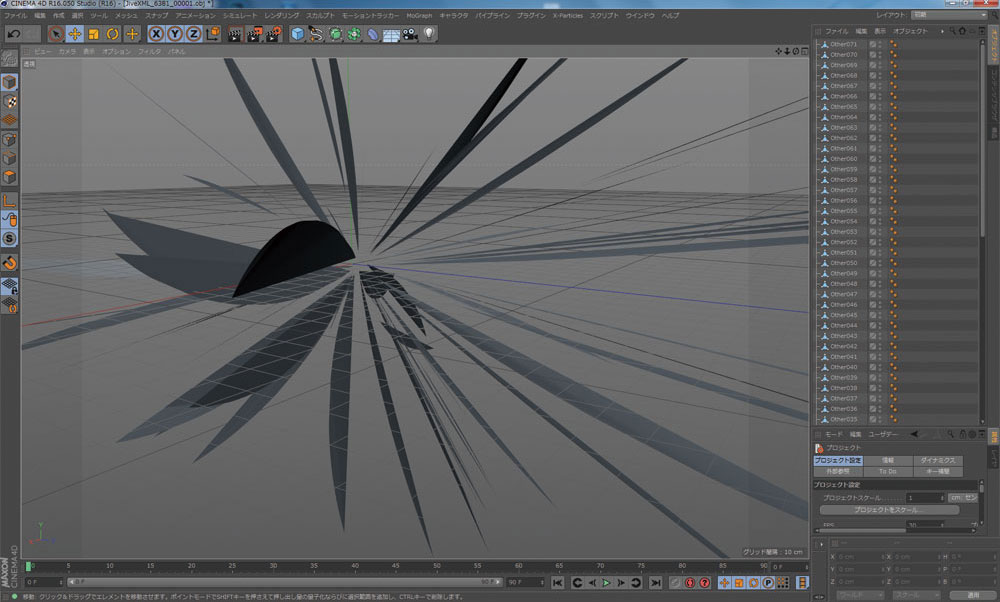

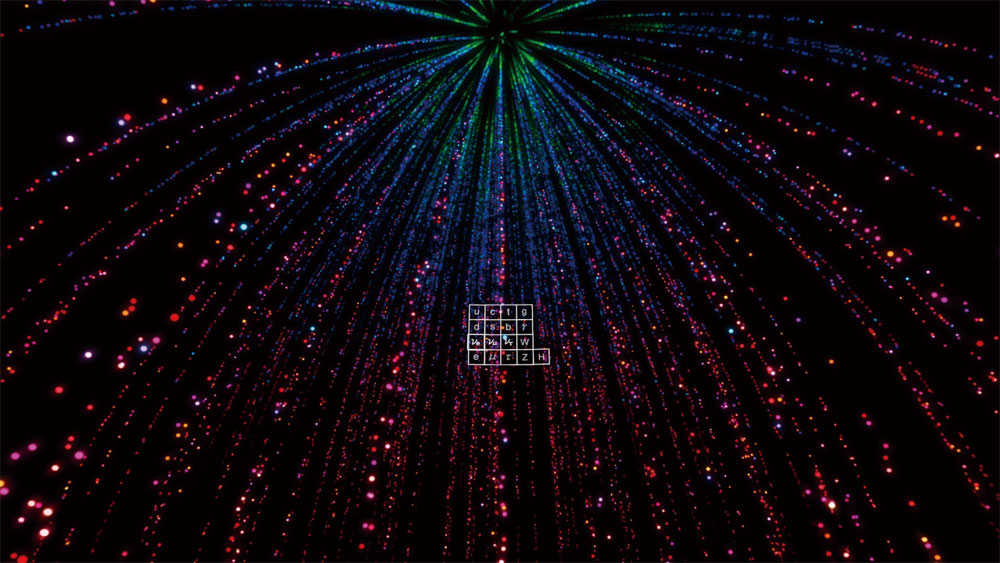

CERN(欧州原子核研究機構)から提供された素粒子の衝突シミュレーションデータを可視化する上では、CINEMA 4Dへ読み込むための変換ツールが開発された。

▲CERNが提供している可視化ツールによる表示例

▲開発したOBJ形式への変換ツールのUI

▲同じデータをC4Dに読み込んだ状態。このパスを整理して、オブジェクトとして形成する

▲Oclus Riftをベースに開発された試写システム。HMDを装着しているのが清水監督

[[SplitPage]]<2>VFX主体の表現

確かな技術と表現力の下"未知なる制作"を克服する

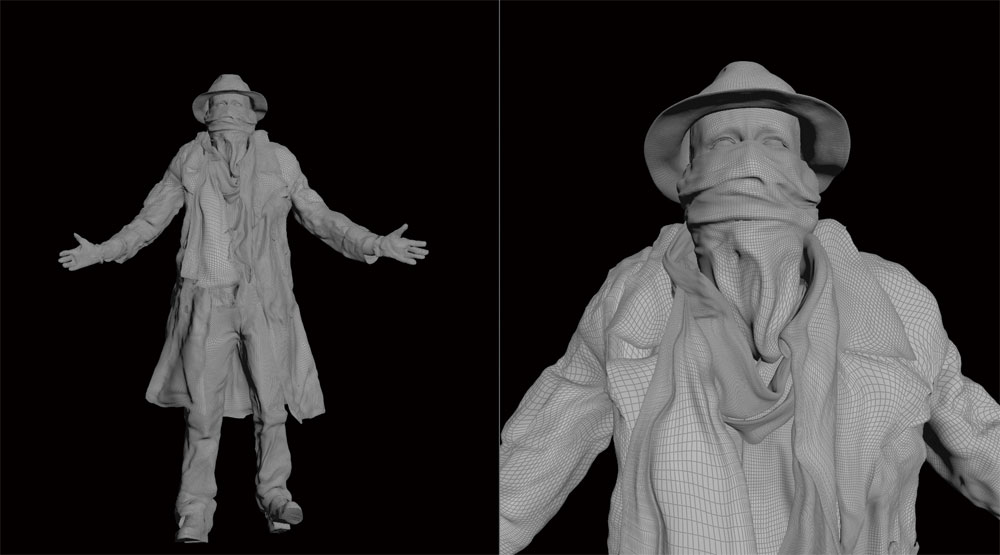

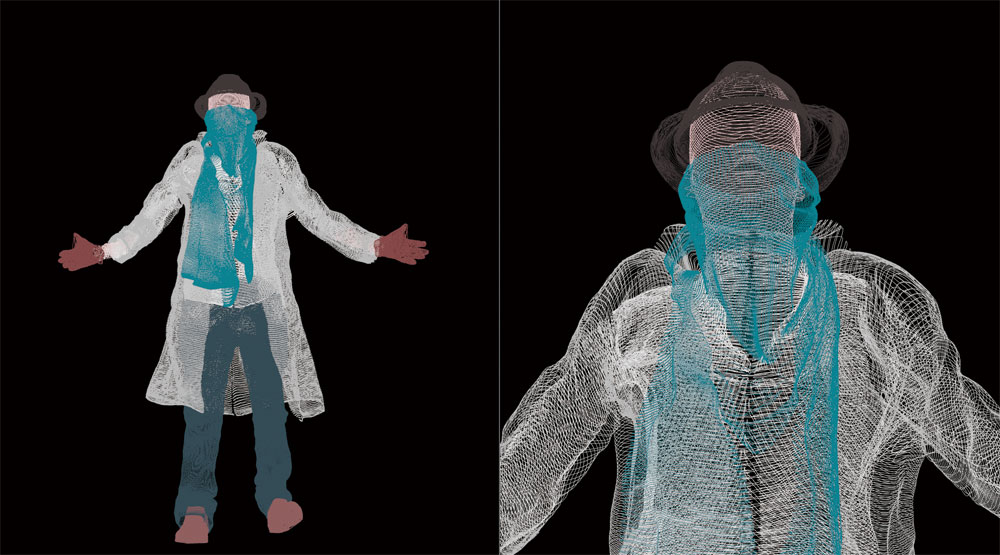

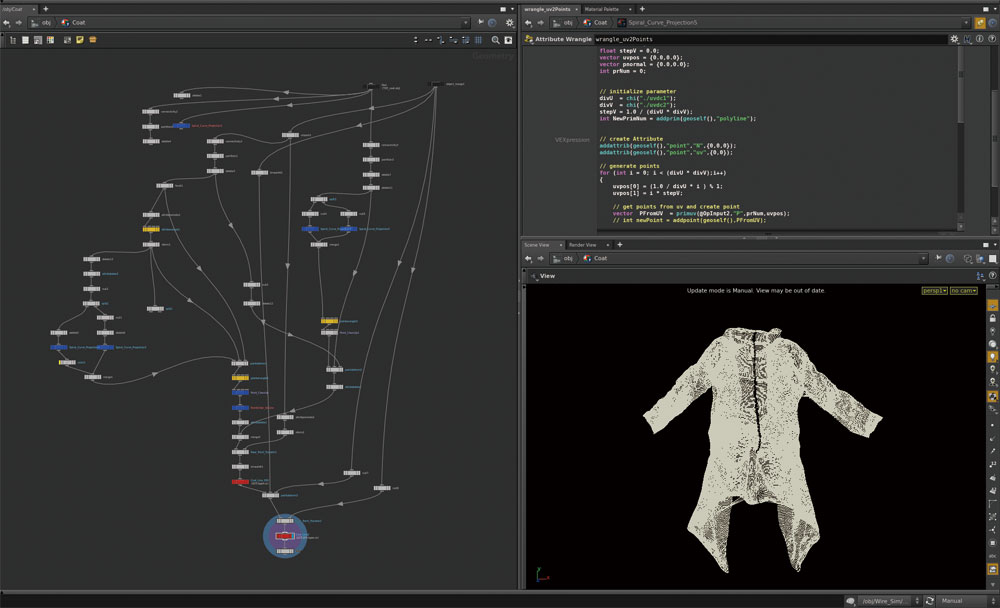

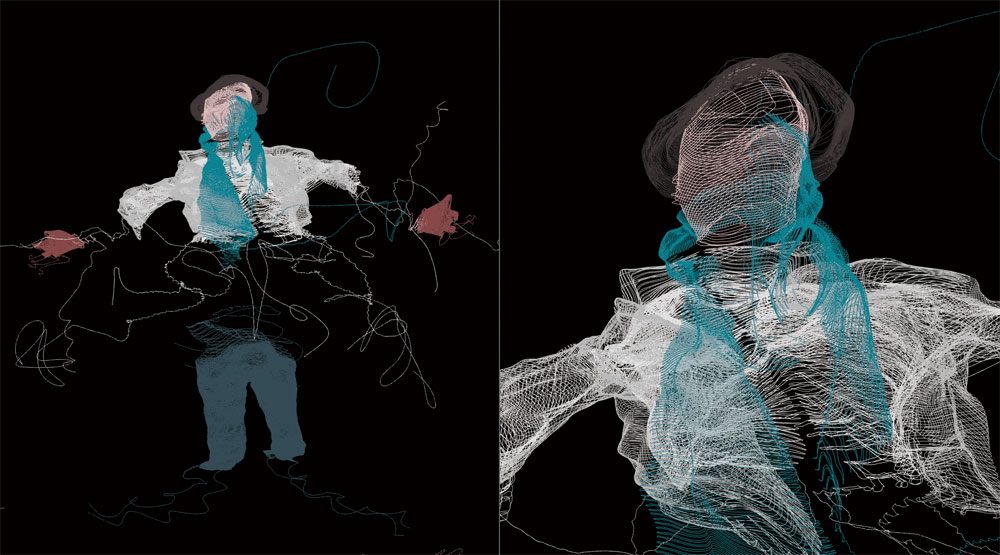

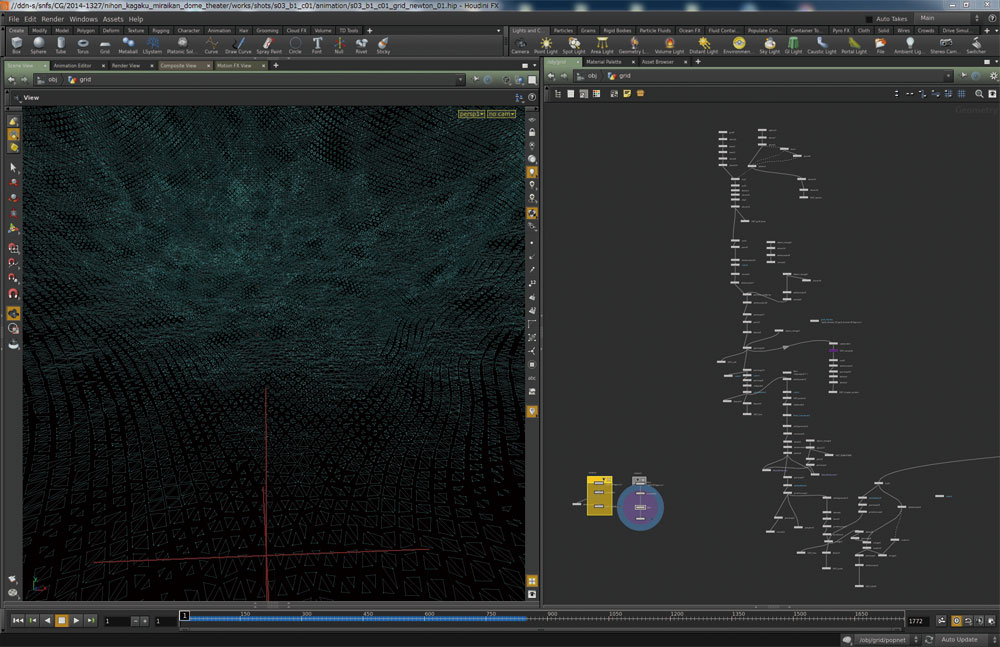

前述したT.o.E.が紐状になり分裂していく表現をはじめとする、実写素材が介在するビジュアル制作をリードしたのが、瀬賀氏である。「"VFXパート"については、Houdiniをメインに、3ds Maxも併用するかたちで制作しました。紐状化エフェクトは、まずT.o.E.を演じた役者さんを3Dスキャンし、それを基にT.o.E.のキャラクターモデルを作成。その3Dジオメトリを糸巻き状にしてくれる変換ツールを鳥居(佑弥)TDに開発してもらいました。その上で、Wire Simulation機能で紐の動きを作成しています」(瀬賀氏)。紐がほどける方向などはアーティストが任意に決められるしくみになっているとのこと。

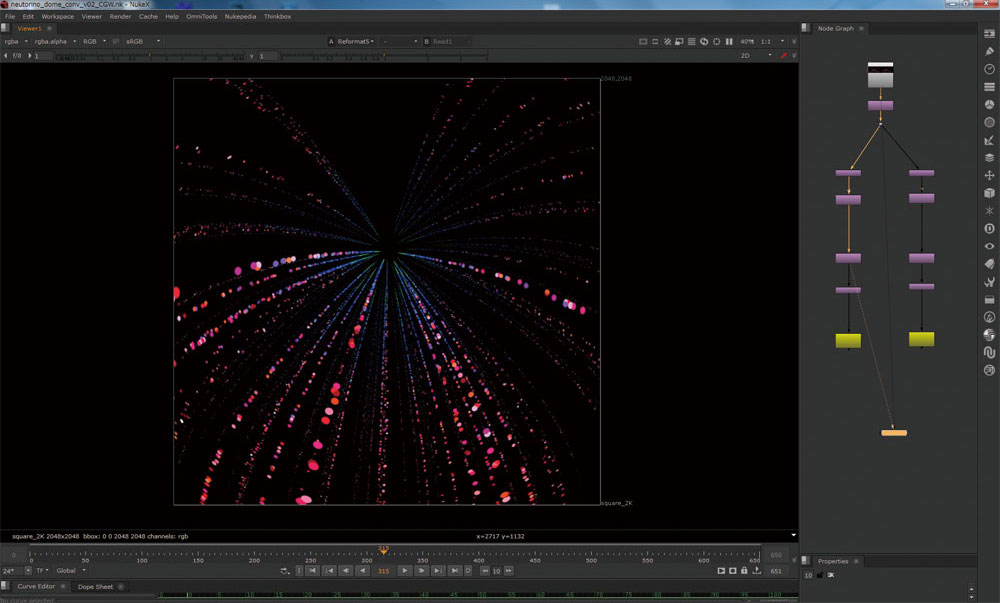

ドーム(全天周)かつS3Dの作品ということで一連のVFXワークにはステレオ工程も含まれているのだが、実写撮影は単眼のカメラで行われたため、実写素材が絡むショットは2D/3D変換で対応、フルCGのショットはL/Rそれぞれのカメラでレンダリング(4,096×4,096ピクセルのL/R)したという。「L/Rカメラリグについても、鳥居TDに360度の全周に対して視差が付けられるHoudini用のレンズシェーダを開発してもらいました(前ページ参照)」(瀬賀氏)。なお実写素材については、ドーム向けに魚眼レンズで撮影されたが、魚眼のゆがみ度合いが実写と3DCGでは異なるためNUKEによるコンポジット作業でゆがみの整合性がとられている。「コンポジット作業は、細かな調整が求められるショットはNUKEで作業を行い、逆にコンポジターを立てずにデジタルアーティストが一貫して対応できるショットはAfter Effects(以下、AE)を利用するといった具合に、できるだけ効率良く作業を進めることを心がけました」(瀬賀氏)。

実は瀬賀氏は、本作のプリプロ時は別の4K劇場長編案件のVFX作業が佳境だったため、その両立に苦労したそうだ。「今回初めてドーム映像の制作に携わったのですが、S3Dや360度コンテンツ制作に関する多くのノウハウを得ることができました。なによりも"未知なる表現"に取り組む際のコツみたいなものをつかむことができたのが自分にとって大きな収穫でした」(瀬賀氏)。

2−1.T.o.E.の紐状化エフェクト

▲T.o.E.役を演じたジェームス・サザーランドの3Dスキャニングデータを基に作成したモデル

▲T.o.E.の3Dジオメトリに対して今回開発したツールを用いて糸巻き処理を施すかたちで作成した紐状化させた例

▲HoudiniのUI、3Dモデルを紐に変換するためのノードツリーの一部(1箇所)。パーツ単位で分けられており、全部で8箇所、40本ほどの紐で構成されている

▲紐がバラバラに広がっていくアニメーション途中のキャプチャ

2−2.紐状T.o.E.のブレイクダウン。

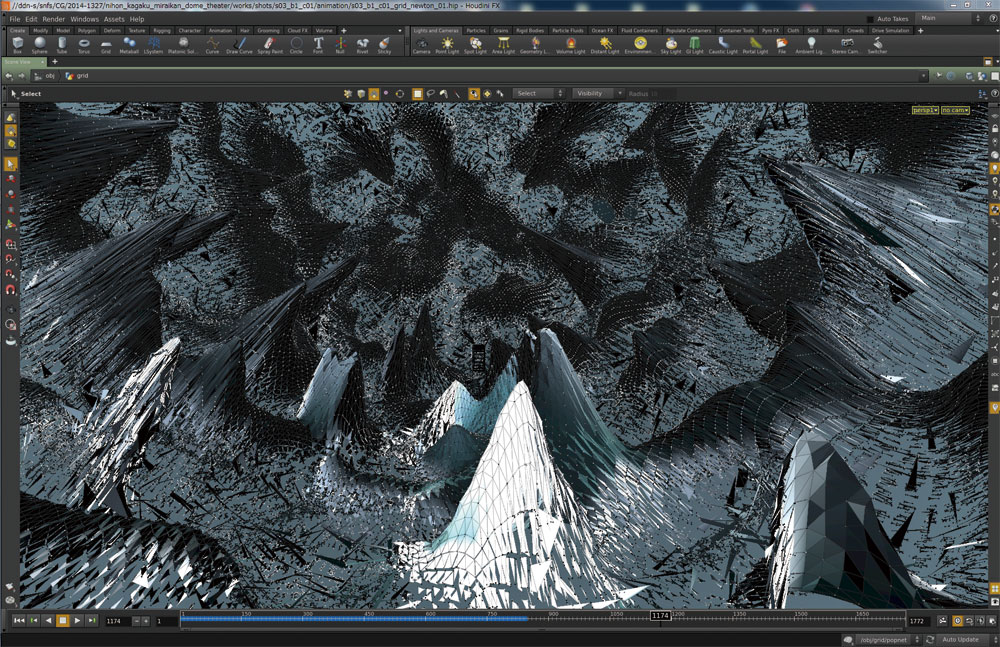

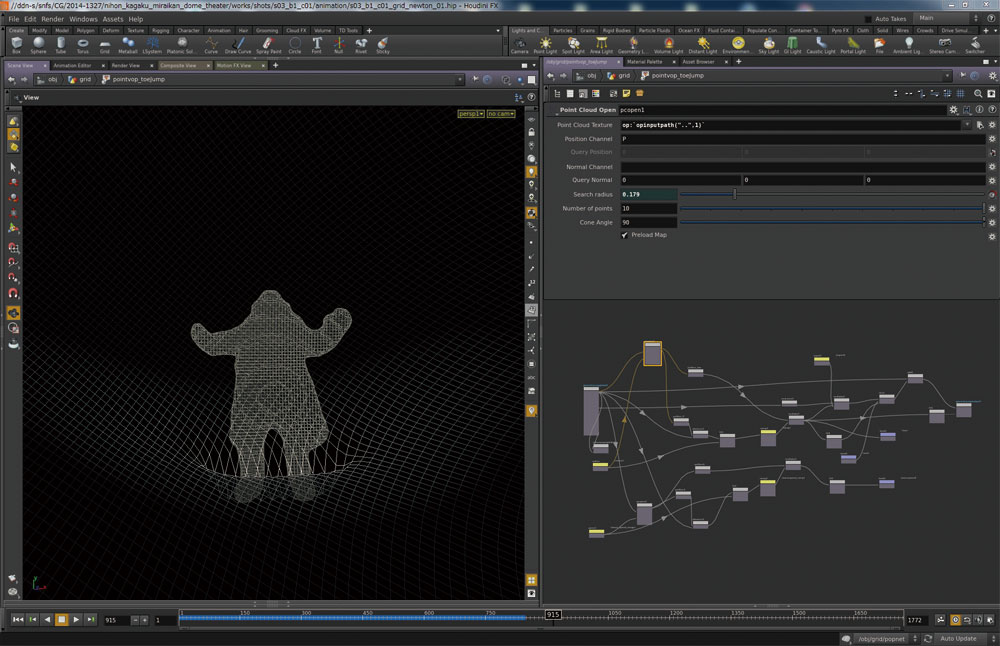

2−3.量子力学における「ゆらぎの世界」をグリッドで表現

Houdiniの作業UI。

▲科学コンテンツにありがちなグリッドにしないために、ディテールを足すための様々な素材が作成された

▲ノードツリーのオーバービュー

▲ポイントクラウドを用いて人物の周囲を検索し、接地した部分を凹ますしくみを構築

本シーンのブレイクダウン(ドームマスター形式)。

▲最終コンプ。この表現はAEでコンポジット作業が行われた

<3>モーショングラフィックス主体の表現

抽象的な科学の概念をモーショングラフィックスで描く

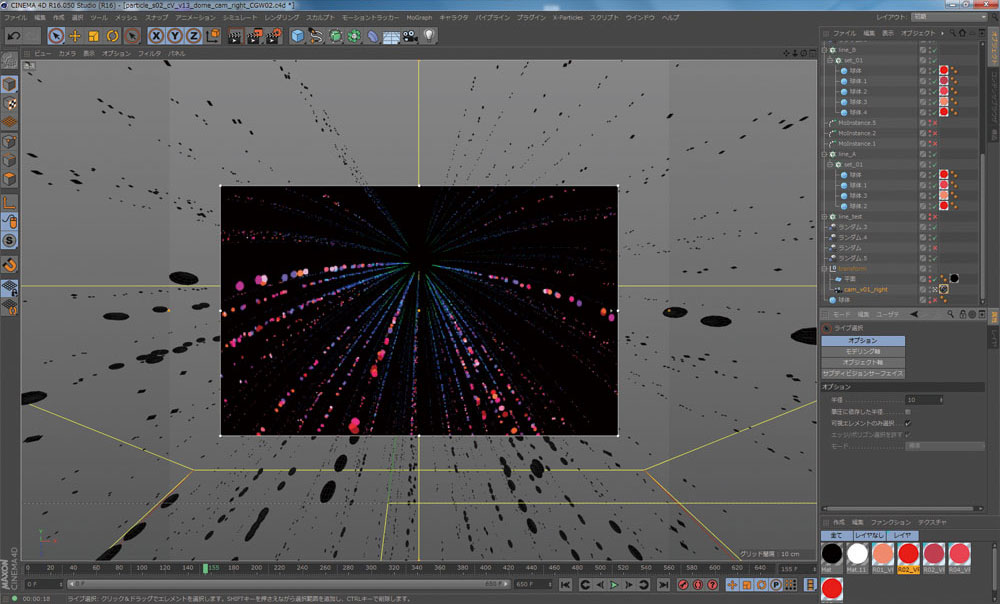

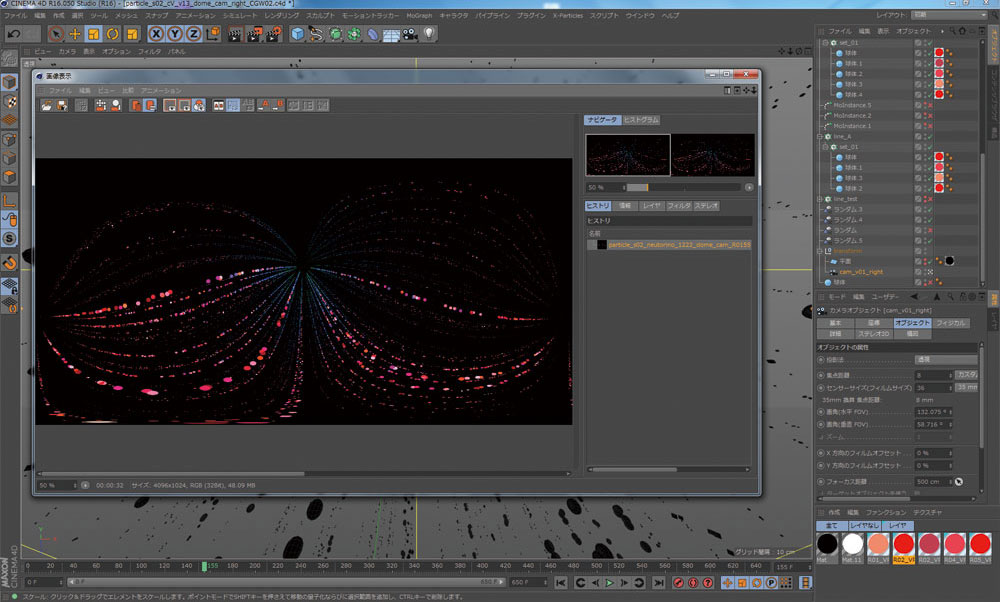

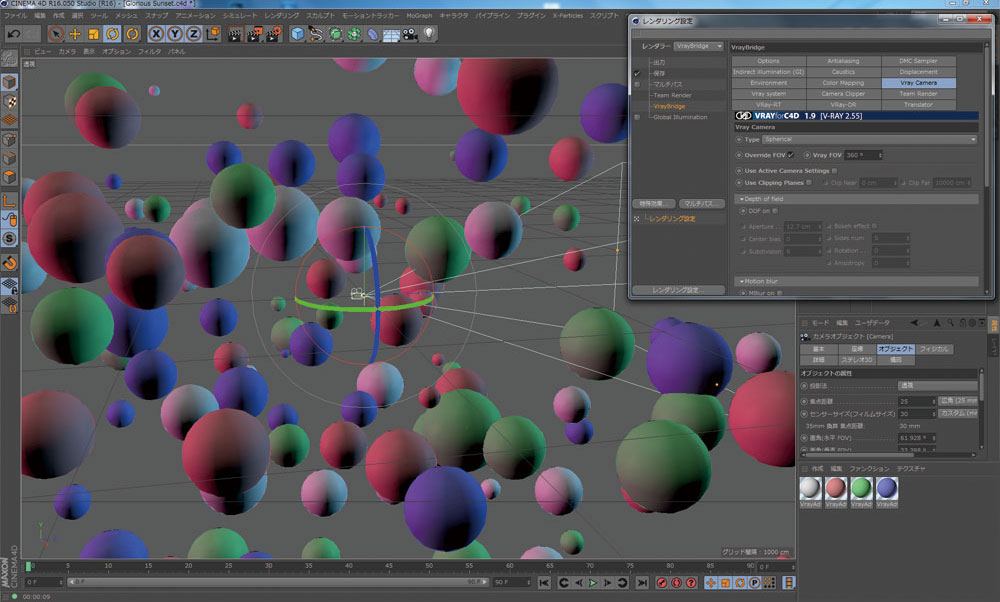

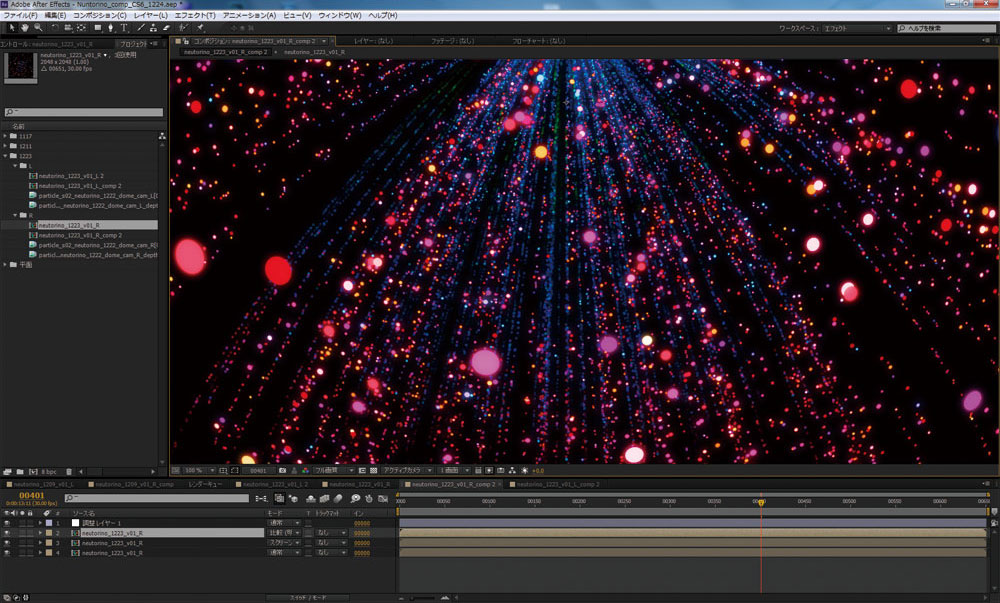

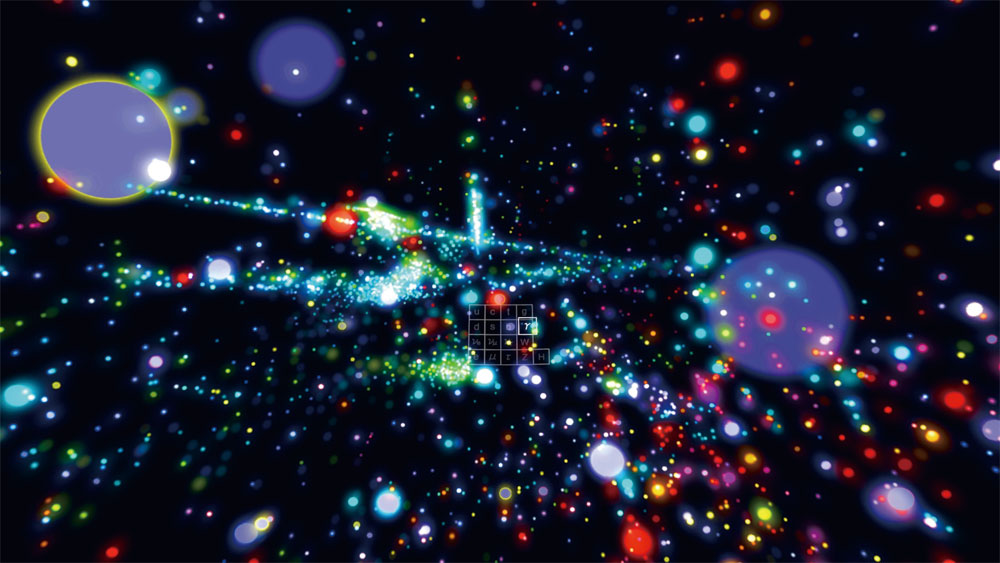

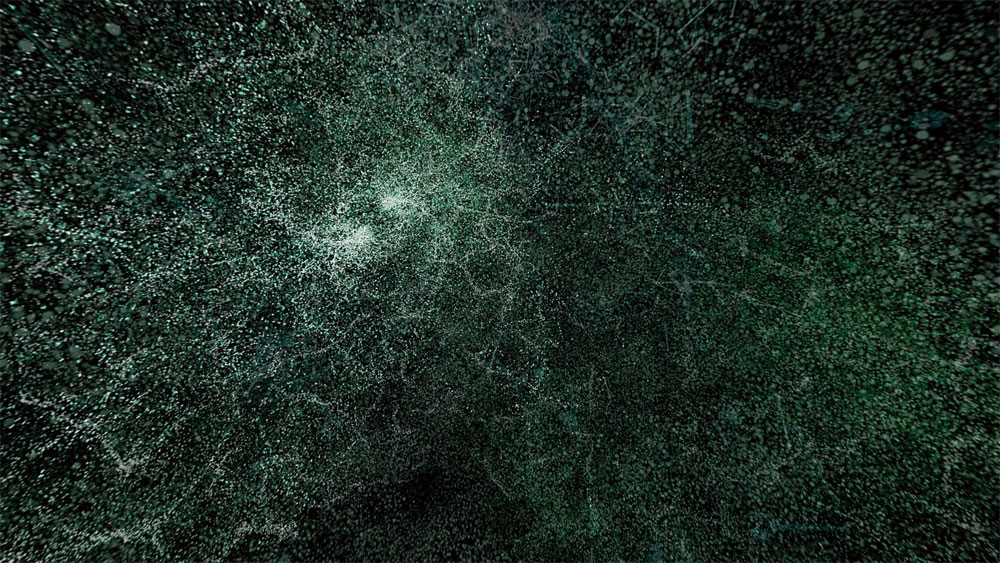

"モーショングラフィックスパート"の制作をリードした河上氏は、もともとコンポジターとしてキャリアを重ねてきた後にモーショングラフィックスデザイナーへ転身した。「日頃から山本さんの下でやっていることもあり、ごく自然に今回も参加していました(笑)」(河上氏)。"モーショングラフィックスパート"の制作では、直感的な画づくりが行いやすいということで、河上氏が日頃からメインツールとしているCINEMA 4D(以下、C4D)とAEで作業を進めていき、制作の後半ではHoudiniやMayaなども併用したとのこと。「今回は、立体視への対応や後からの調整のしやすさを考慮してC4DのMoGraphを活用しました。ただ、見た目的に2D処理でも遜色がない表現についてはAEプラグインのPlexusを利用するといった具合に、効率良くつくることも心がけました」(河上氏)。C4Dで全天周かつS3Dのレンダリングを行うにあたっては、V-Ray for CINEMA4Dが用いられた。「V-RayのSphericalカメラを利用することで効果的な立体視を得ることができました。今回初めてドーム映像を制作したのですが、空間にビジュアルを配置するという感覚が新鮮でした。映像で空間を表現するというアプローチには、今後も積極的に取り組んでいければと思います」(河上氏)。

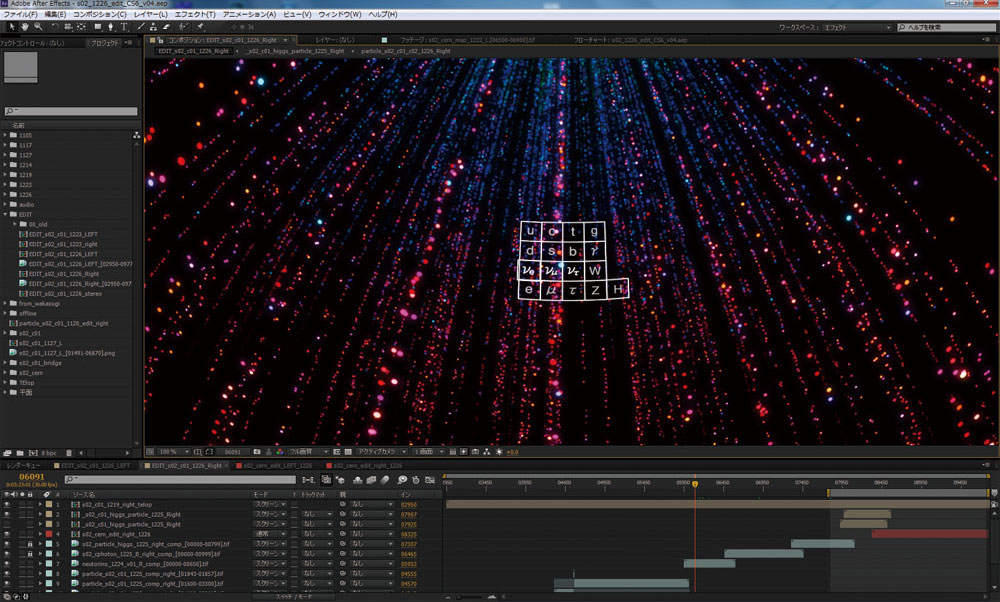

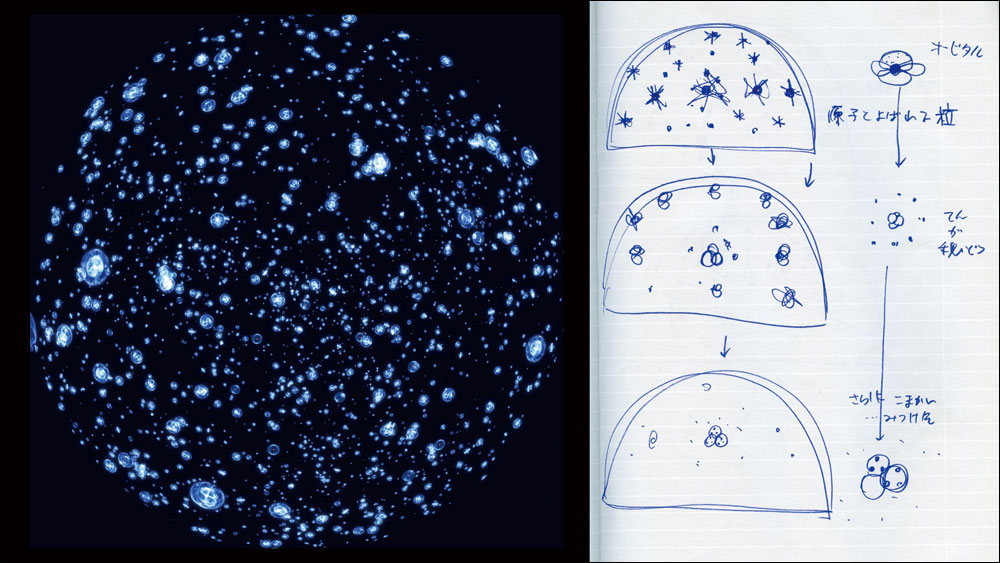

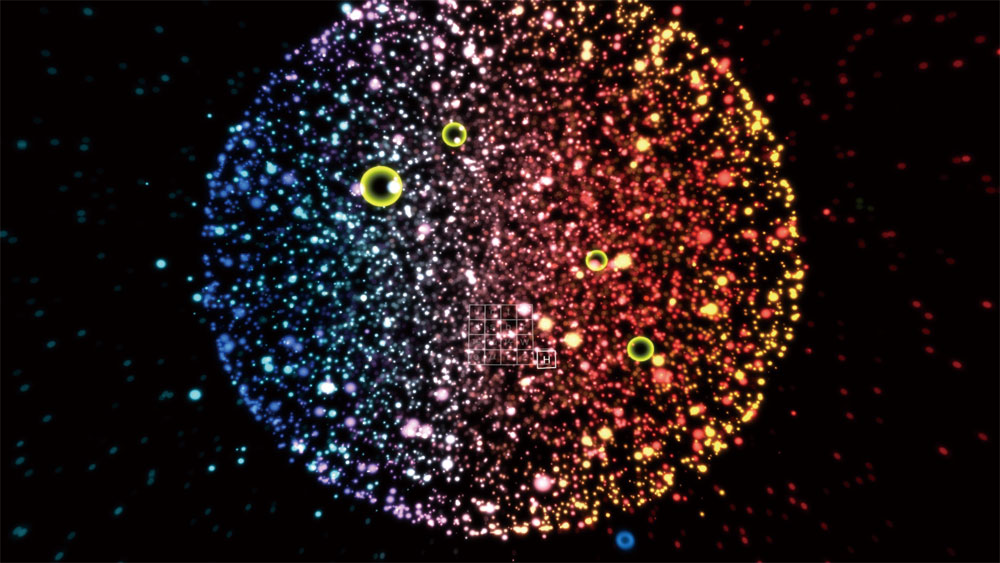

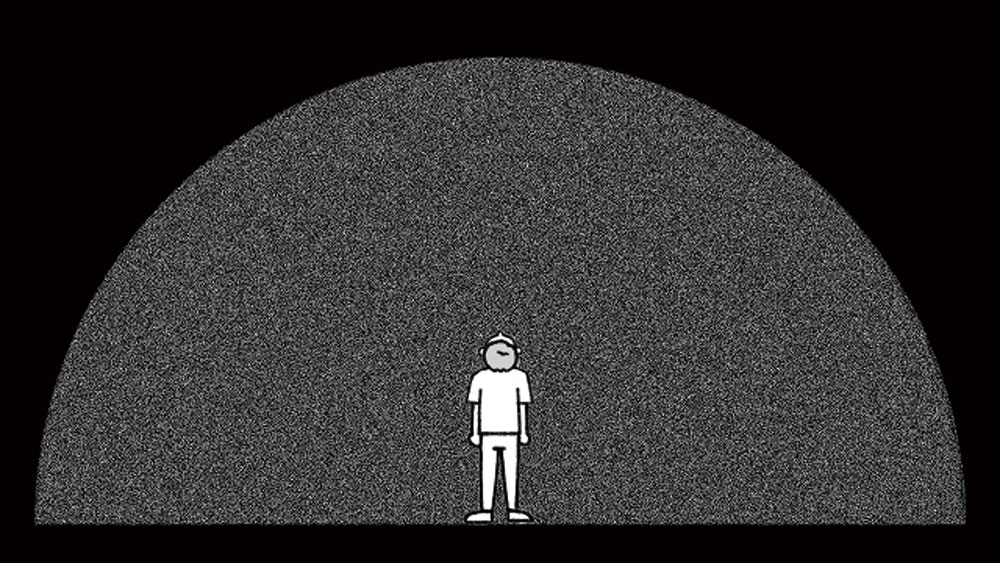

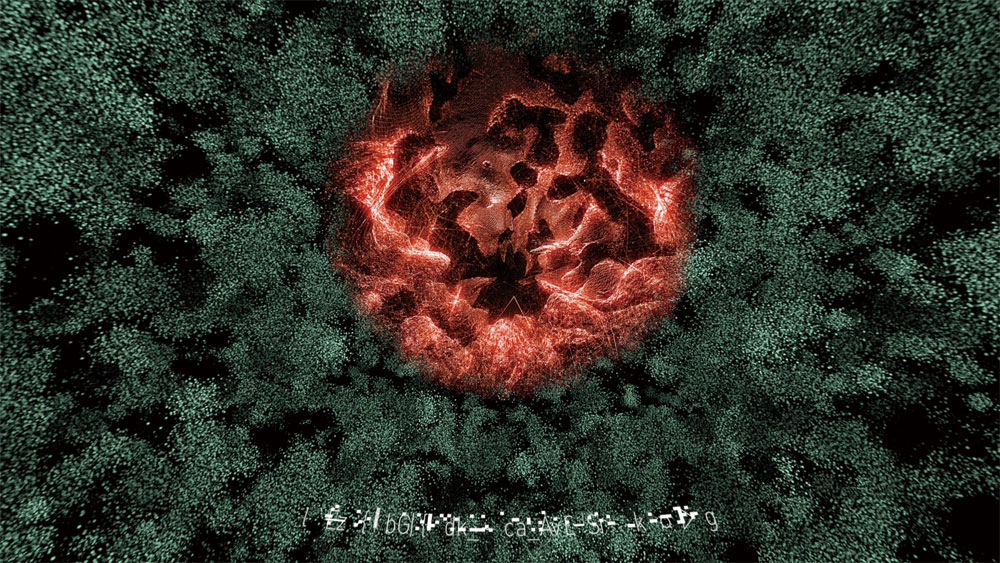

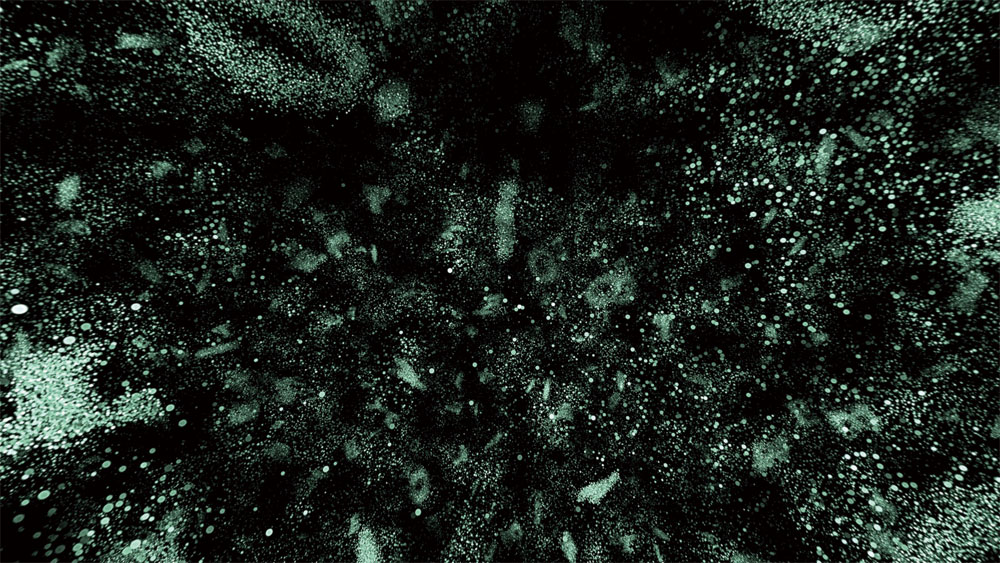

科学の概念をビジュアライズする上では、例えば「粒子の衝突」の表現にはCERNから提供された衝突データ(座標軸)が利用されているが、前ページで紹介したとおり、それらのデータをDCCツールに読み込むための各種ツールも開発された。一連の抽象的な科学の概念のビジュアライズの中でも特に悩んだのが"無の空間"こと、ビッグバンによって宇宙が生まれる前の表現だったという。「この表現を詰める上では、大栗教授に会いに行ったりもしました。最終的に宇宙が生まれる前という科学的な概念を、ドーム空間に満たされるサンドノイズのようなビジュアルで表現したのですが、伝えたいことの核心が押さえられていれば積極的に演出してもらってかまわないというのが日本科学未来館さんの方針だったので、クリエイティブワークはやりやすかったですね。また、メインラインのストーリーが実写ベースのため、観客の周りを粒子が飛び交うようなドームの特性を活かした純粋な視覚体験的な演出も積極的に取り入れているのが"モーショングラフィックスパート"の特色にもなっています」(山本氏)。

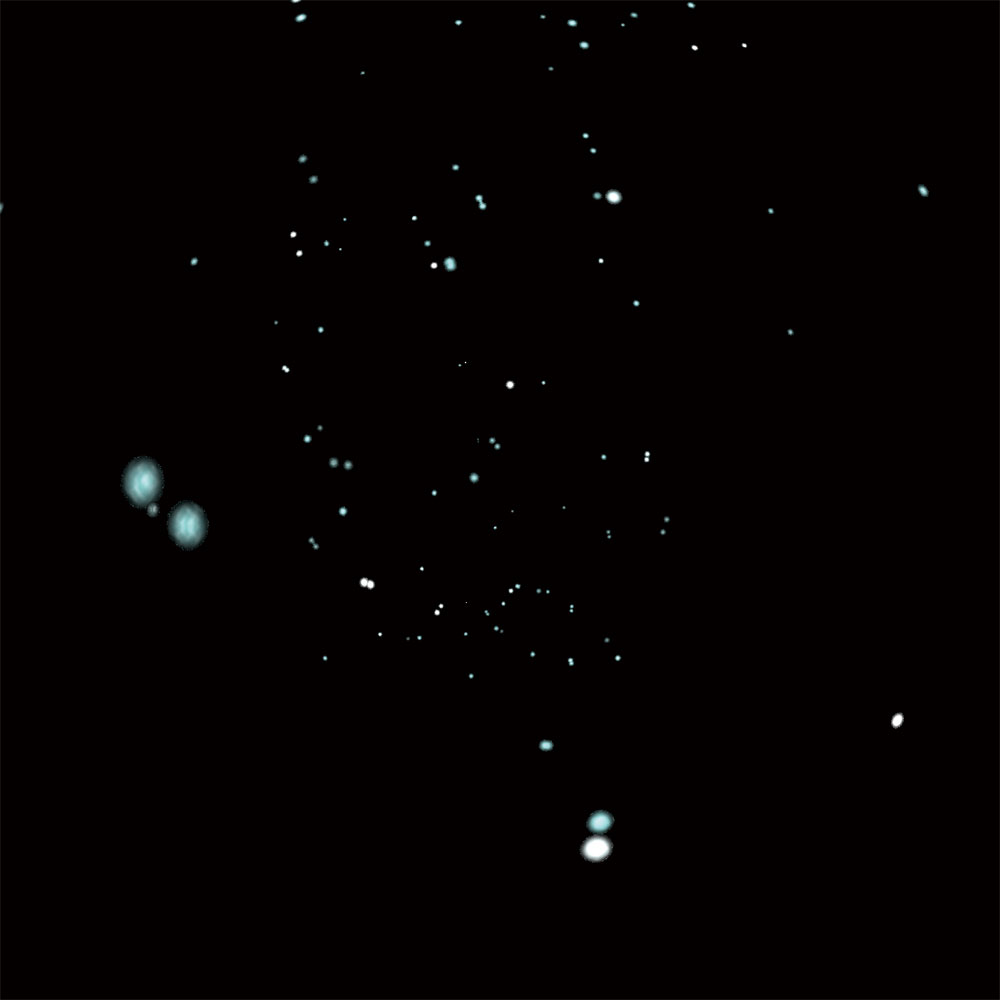

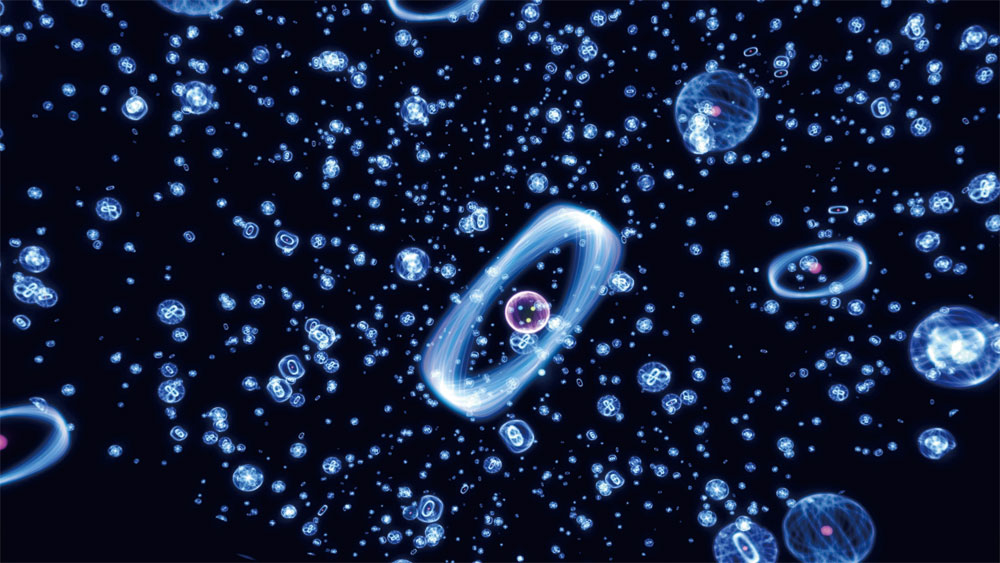

3−1.素粒子を表現する現

ニュートリノの可視化例。

▲C4DのUI(カメラビュー)。V-Ray for CINEMA 4Dは、通常のブレビューではマテリアルが反映されず黒く表示されてしまう仕様のため、色味を確認するために部分的にレンダリングしていたという

▲Sphericalカメラでレンダリングした例

▲V-Ray for CINEMA 4DのUI

コンポジット作業のながれを図示したもの。

▲ドームマスター形式に変換し、角度を調整

▲AEでカラコレや2Dエフェクトを追加

▲シーンをエディット

▲本番環境での試写を経て、完成形に近い表現(左)と、山本氏が描いた空間展開のプラン (右)

完成した原子の表現例。

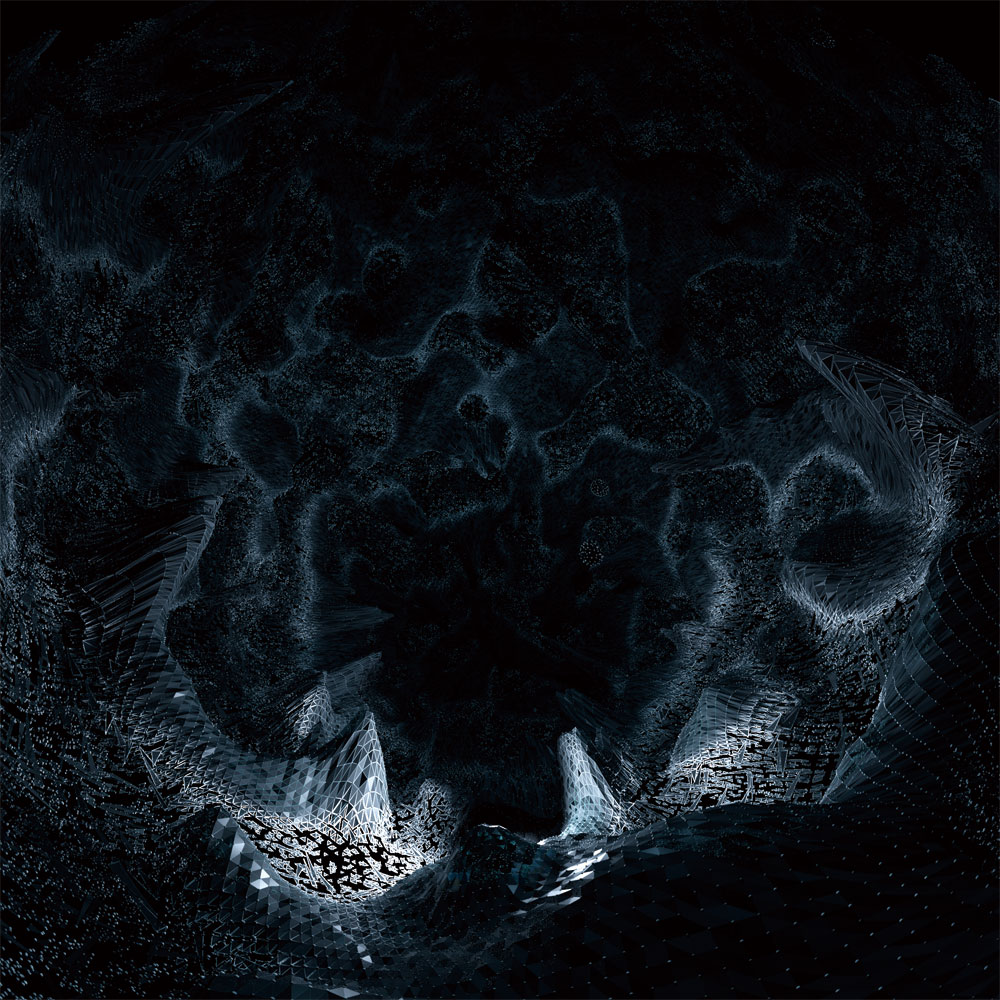

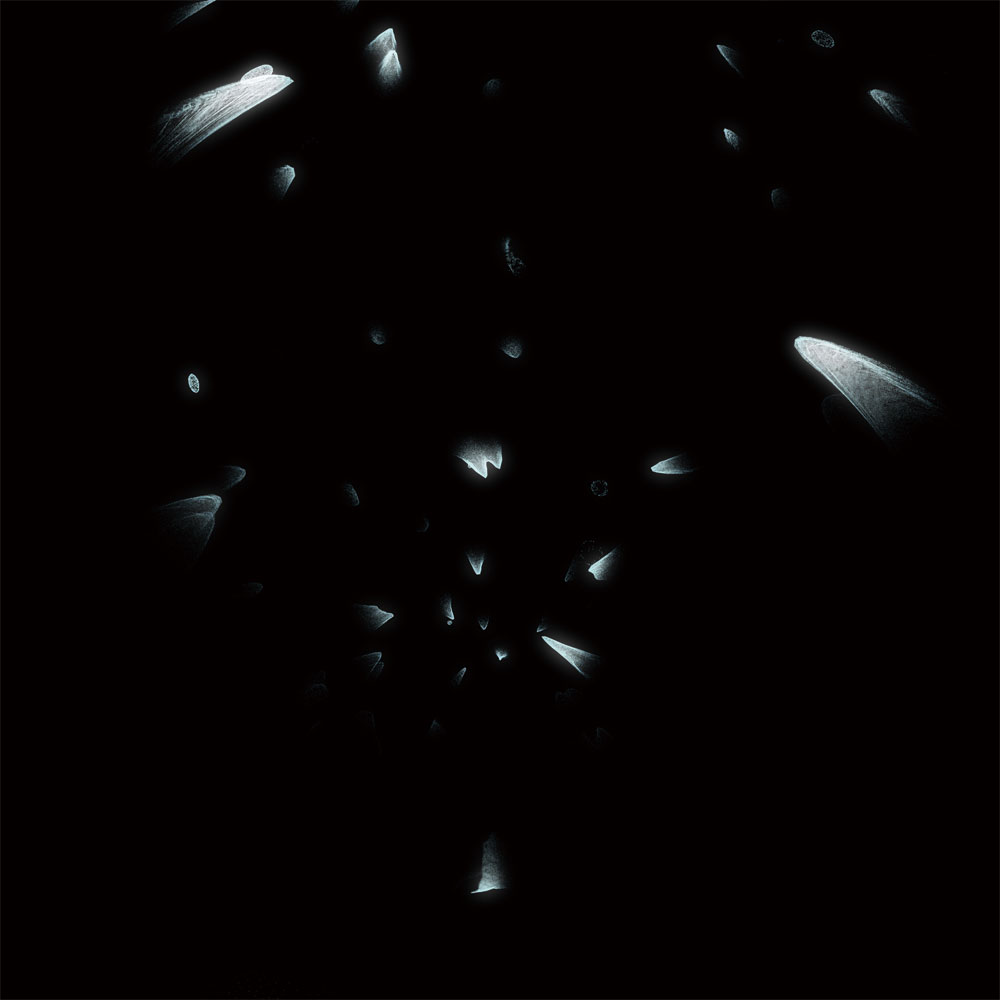

3−2."無"をビジュアルで表現する

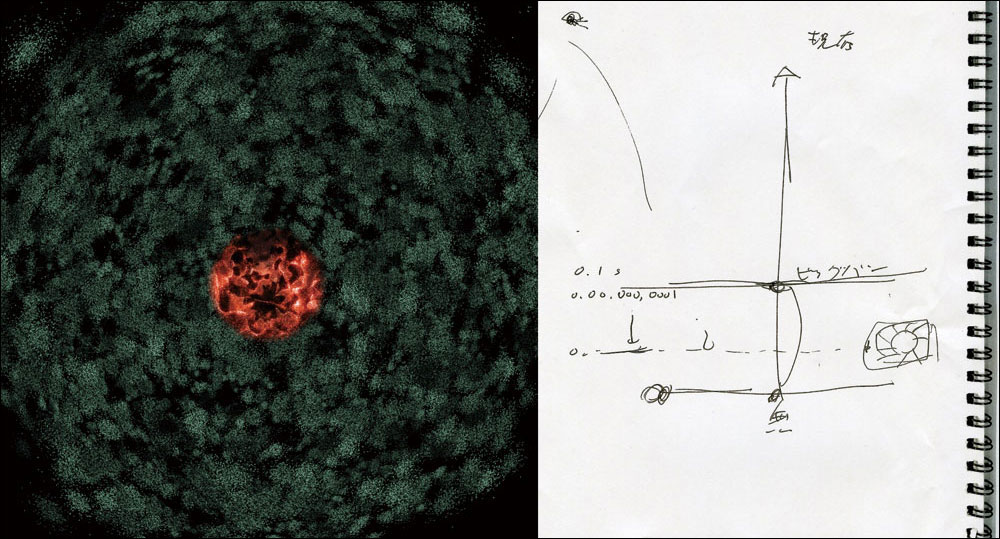

▲大栗教授と「限りなく0の瞬間に近づく時間」の表現に関してやりとりをした際のメモとイメージボード。鑑賞者がノイズに包み込まれるような空間の知覚が模索され

▲完成したビジュアル。最終的にはノイズの中にもぼんやりと具体的なイメージを垣間見るという演出にたどり着いた

-

-

日本科学未来館ドームシアターガイア

『9次元からきた男』

4月20日(水)公開

監修:大栗博司

監督:清水 崇

ビジュアル・ディレクター:山本信一

脚本:井内雅倫

撮影:福本 淳

照明:市川徳充

宇宙進化シミュレーション映像:武田隆顕

編集:金山慶成

データ提供:The Illustris Collaboration(宇宙シミュレーション)、CERN〔欧州原子核研究機構〕(加速器データ)

制作・CG/VFX:オムニバス・ジャパン

企画・制作・著作:日本科学未来館

www.miraikan.jst.go.jp/sp/9dimensions/