ここ数年来、CG・VFXで注目を集めているゲームエンジンの活用。先鞭をつけたのがマーザ・アニメーションプラネット(以下マーザ)だ。東京・台場の国際展示場で開催された「コンテンツ東京2017」で6月28日、同社執行役員の内田治宏氏は「日本のCGスタジオがグローバルで戦うために~なぜ我々がゲームエンジンを使用するのか~」と題して登壇し、同社の戦略について披露した。

TEXT & PHOTO_小野憲史 / Kenji Ono

EDIT_山田桃子 / Momoko Yamada

Special thanks to MARZA ANIMATION PLANET

<1>国産IPなのに日本に発注できない不都合な真実

自ら「ゲーム・映像業界のプロパーではない」と自己紹介した内田治宏氏

CGアニメーションスタジオながら、その源流をセガのCG映像制作部門「VE研究開発部」にたどれる同社。2005年に創業後も映画『キャプテンハーロック』やテレビシリーズ『こねこのチー ポンポンらー大冒険』、3Dホログラムイベント映像の『初音ミク「マジカルミライ 2016」』など、ゲームや遊技機向け映像制作にとどまらず、幅広い分野で映像制作を手がけてきた。

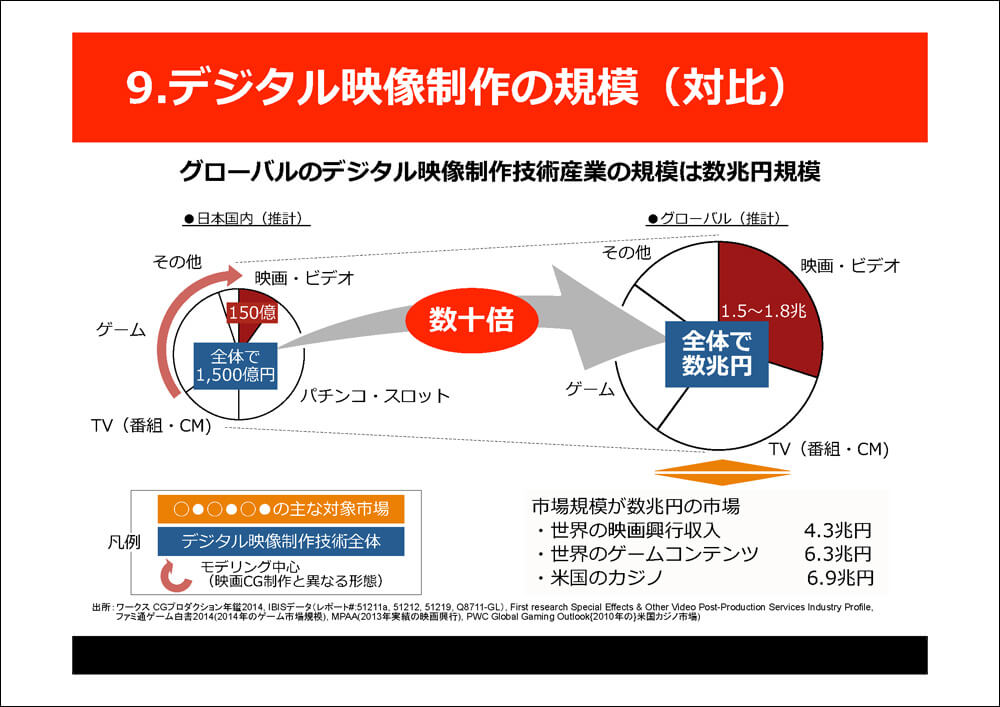

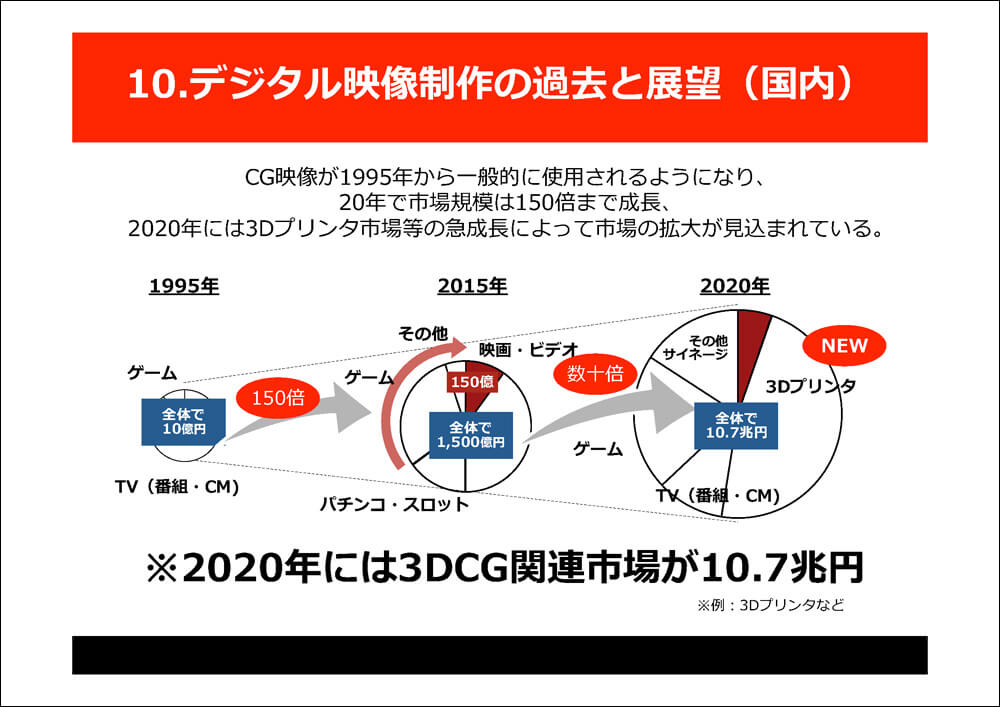

1990年代から一般的になったCG・VFXの商業利用。近年ではVR HMDの市場拡大やAR技術の活用などメディアやデバイスが多様化し、映像コンテンツ以外にもマーケティング活動や設計・開発プロセスのCG導入など、可能性はますます拡大している。同社によるとデジタル映像制作技術産業の産業規模は1500億円程度だが、グローバルでは全体で数兆円規模となり、世界の映画興行収入に並ぶという。

映画・ビデオ分野におけるCG市場は国内では150億円程度だが、ワールドワイドでは1.5~1.8兆円にものぼる。さらに東京オリンピックが開催される2020年には、国内だけでも3DCG関連市場が10.7兆円に成長するという(同社試算)

もっとも、状況がバラ色でないのは内田氏も認めるとおりだ。他の産業と同様、なまじ大きい国内市場に頼って成長してきた結果、弊害が大きくなってきたのだ。内田氏は「良く言われるとおり、せっかく高いクリエイティブの可能性を有しているのに、グローバル競争における環境・技術・人材格差が広がっており、ビジネスの機会損失が大きいのが事実」だという。

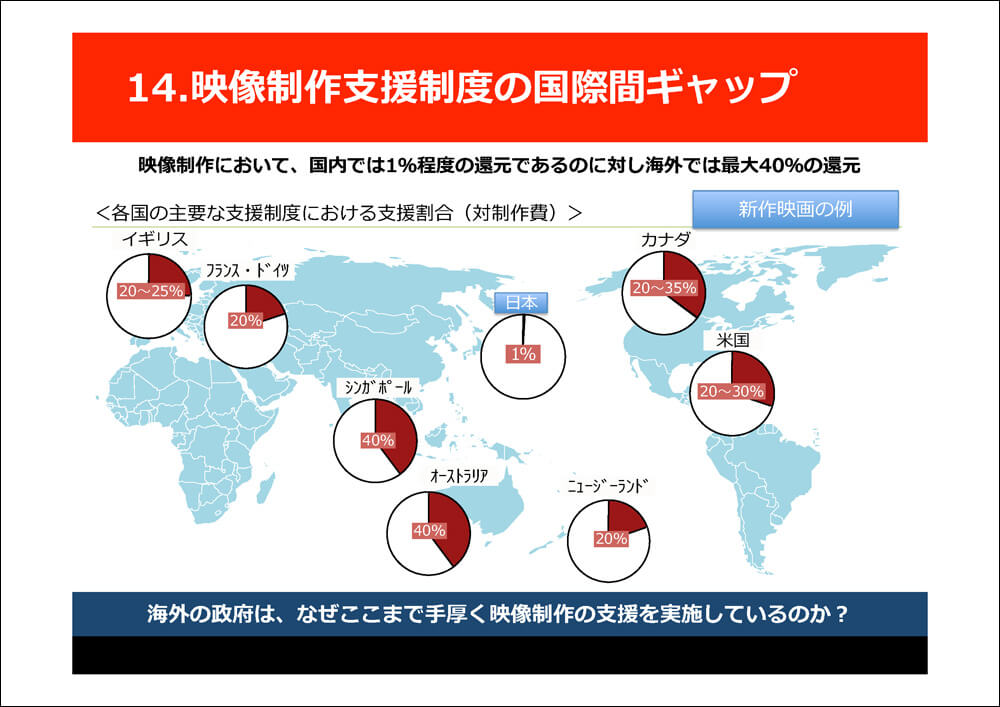

中でも内田氏は映像制作支援制度の国際間ギャップを上げた。現在諸外国では税額控除を通して映像制作の産業支援を進めており、20~40%の制作支援が受けられるという。これに対して日本は1%程度しかなく、「国際共同制作で、あえて日本に発注する旨味がない」(内田氏)のが事実。その結果、IPホルダーが日本でも国内のアニメスタジオに発注がためらわれる事態にも直面しているのだという。

映像制作において、海外では最大40%も制作費が税金で還元されるのに対して、国内では1%程度しか還元されない。そのため国内スタジオに発注する旨味がないのが現状だ

内田氏は「支援を文化のタニマチと捉える日本社会と、産業政策ととらえる諸外国との意識のちがいが大きいのではないか」と分析する。このちがいが「日本にはユニークなクリエイティブが豊富に生まれる土壌があるが、それを大きく育てるシステムがない」という事態に繋がっているのではないかと論じた。CG・VFX分野においてもこれまでは国内市場が支えてきたが、そろそろ限界に来ているというわけだ。

<2>レンダラにゲームエンジンを使うという逆転の発想

実際に内田氏は業務を通して、クライアントサイドから「完成するまで内容をチェックできない」、「やり直しや修正などが難しい」、「制作期間が長く、即応性に欠ける」といったCGアニメーションの弱点について指摘を受けることが度々あったという。その一方でCGアニメーションそのものの可能性や需要は高まっており、制作体制の再設計が必要だと感じていた。

ちなみに、こうした問題意識は映像業界外のビズデブ出身という内田氏の経歴も関係していた。内田氏は海外の自動車メーカーはベンツを筆頭に、高級車から大衆車までデザインとプレミアム感が共有化されており、それをベースに技術と部品の共有化でコスト削減がなされている。しかし日本車ではデザインの共有化が大衆車向けに留まっており、世界展開で必要なプレミアム感に欠ける点が課題になっているという。

「優れた製品を安くつくる」ことを目標に成長してきた国内の自動車メーカー。そのため高級車から大衆車まで一貫したデザイン感やプレミア感が生まれず、新興国の激しい追い上げを受けて苦戦している。「優れた作品を安くつくる」と言い換えれば、このことはアニメ業界にも同様に当てはまる

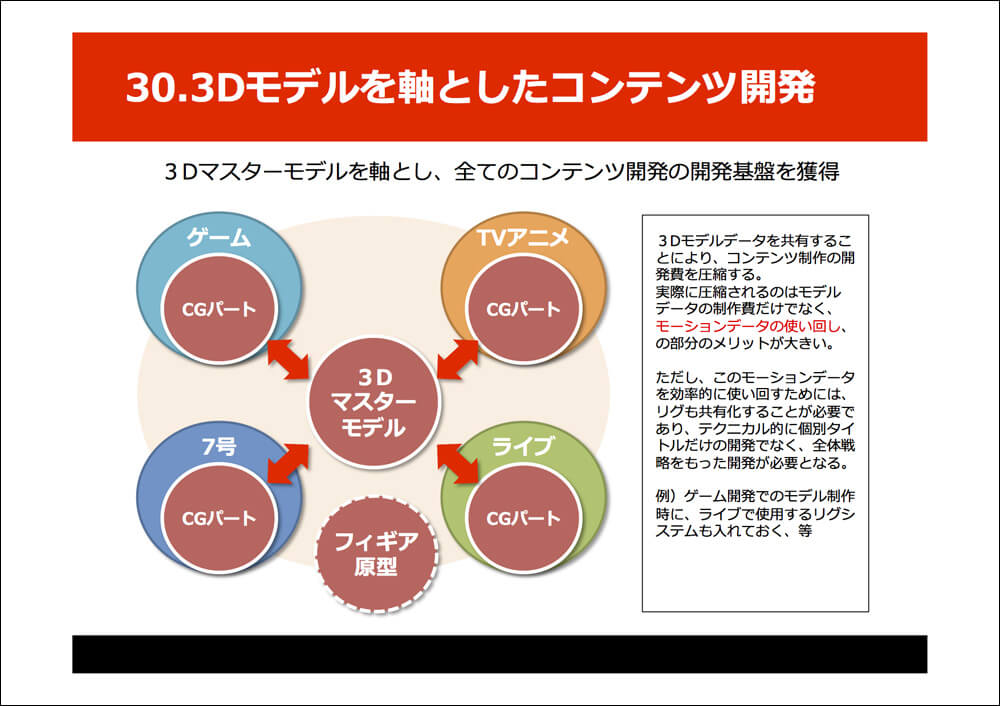

マーザにおいても同様で、映画・TV・ライブ・ゲーム・遊技機という同社の事業部門の中で技術・経験・知識などを共有化させつつ、同社ならではのクリエイティブやプレミアム感を共有化させられないか......こうした漠然とした思いがあった。特に、これまでは同じIPを用いても、メディアごとにデータ構造やツール、特にリグやレンダラ等がバラバラで、データの再利用が効きにくい問題があった。

そこで考えられたのが「FBX、PBR準拠の3Dマスターモデルをベースに、各プロジェクトで必要とされるルックに調整して、コストを圧縮する」という考え方だ。しかし、その場合は個別タイトルだけの開発ではなく、全社的なコンテンツ開発の戦略をもつ必要がある。そんなおり、あるスタッフからゲームエンジンを活用するというアイディアが飛び出し、2015年ごろから研究開発が始まったとあかされた。

「ワンソース・マルチユース」が死語になりつつある中、いまだに実現されない3Dマスターモデルを軸としたコスト削減。同社ではこうした状況を改善するために、ゲームエンジンを軸にモデルやモーションデータを使い回すための共通基盤の整備が進められている

もっとも、ゲームエンジンはゲーム制作に特化したツールであり、すんなり物事が進んだわけではなかった。「描画の質がプリレンダーに比べて劣る」、「映像をつくるための機能が貧弱」、「ツールの学習コスト」、「映像制作にエンジニアが必要」など、問題は山積みだった。これに対して同社では、こうした問題を解決するため研究開発を独自に進めているところだという。

[[SplitPage]]<3>クオリティ90%で制作単価50%をめざす

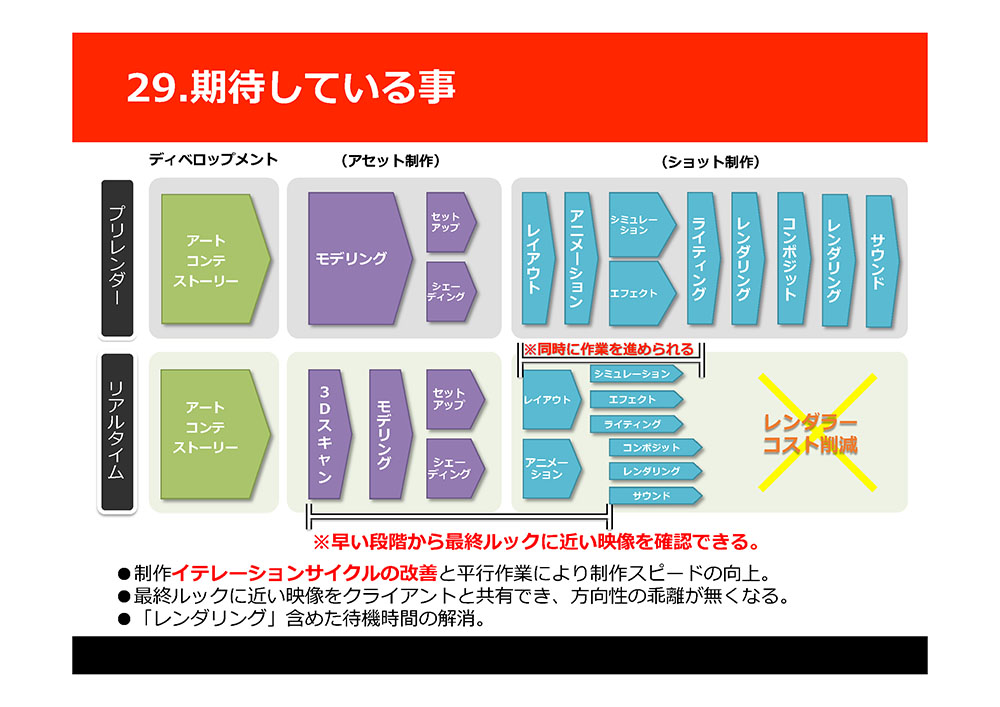

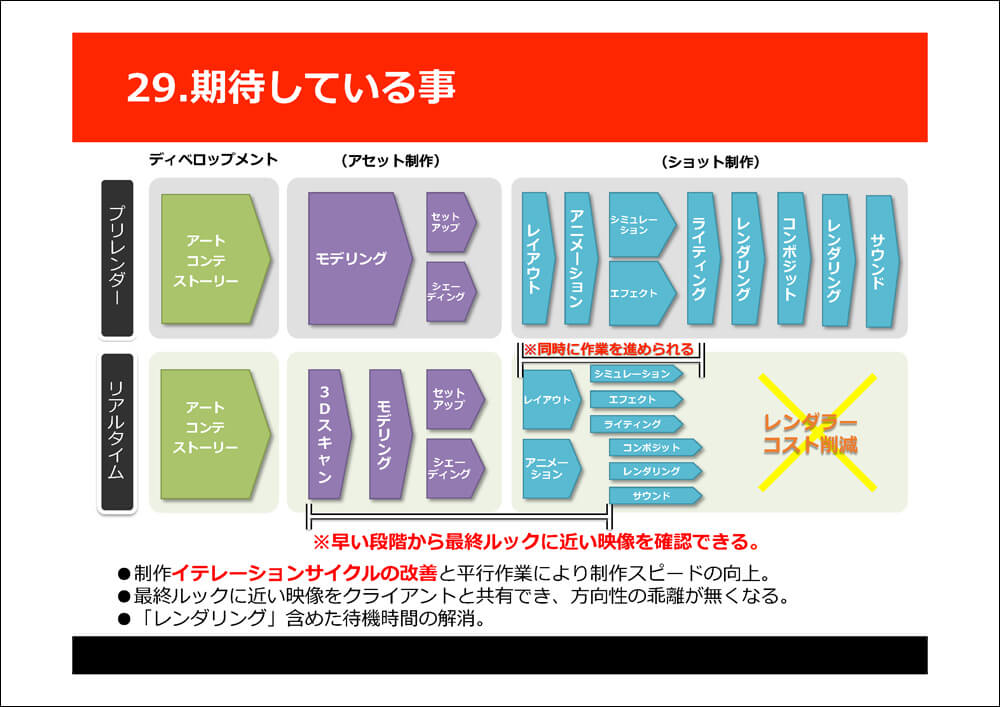

ここから講師は同社ゲームエンジンチームの高橋聡氏とディレクターの加治佐興平氏にバトンタッチされ、制作現場からみたゲームエンジンの活用について解説された。加治佐氏はゲームエンジンを使用することで、「レンダリングコストの削減と「イテレーションサイクルの高速化「使用ツールの減少に伴うワークフロー簡略化」などのメリットを得られたと語った。

その後、UnrealEngine4を用いて制作された『HAPPY FOREST』と、Unityベースの『THE GIFT』が上映された。前者はVFXアワード2015で先導的視覚効果部門の最優秀賞を受賞するなど、業界が震撼。翌年にUnityを用いて制作された後者では、ストーリー性ももたせた短編として制作され、国内外25の映画祭でノミネート・上映されるなど、高い注目をあつめた。

Real Time Engine Tech Demo - "HAPPY FOREST"

"THE GIFT" (created using "MARZA Movie Pipeline for Unity") 本編

続いてUnityを用いて制作され、UniteTokyo2017で発表された『Ultimate Bowl』の実機デモが行われた。両者はUnityのエディタ上でCGモデルの色を変えたり、被写界深度を変えたりして、即座に結果が反映される点を紹介。データを修正後、即座にリアルタイムCG映像として再生できる様子も示した。加治佐氏は「リアルタイムCGでもプリレンダーに迫るクオリティが出せる」と胸を張った。

Ultimate Bowl 2017

ロボットアスリートのアームカバーの色味をリアルタイムで変化させるデモ。Unity上でリアルタイムCGを制作することで、こうした改善が簡単にできる

もっとも内田氏は、リアルタイムCG映像はまだ発展途上の技術で、さまざまな課題を抱えているという。「きめ細かいキャラクター表現ができない」「派手なエフェクト表現ができない」「肌や髪の毛の質感など、フォトリアルな人間を表現する機能が弱い」などだ。もっとも、これによって得られる効果も少なくなく、内田氏は「クオリティ90%で制作単価50%」を目標に市場を拡大させていきたいとする。

こうした戦略の追い風になっているのが、2017年4月の組織改編でトムス・エンタテインメントの傘下となったことだ。マーザが得意とするフル3DCGをベースに、トムスがもつ豊かな手描きアニメのノウハウをとりいれ、「フル3DCGでもセルルックでもない、新たなクリエイティブをつくりたい」という。その中軸を担うのがゲームエンジンを活用した、新たなCG制作パイプラインというわけだ。

「短編制作を通して得た技術ノウハウをもとに、今後は長編制作に向けたパイプラインを開発してきたい。そのうえでマーザの豊かなアニメーションをリアルタイムに落とし込み、さまざまな案件で課題を克服していきたい」(内田氏)。こうした日本企業の取り組みに、海外(特にゲームエンジンベンダー)も高い注目を寄せ始めている。さらなる取り組みに期待したいところだ。

実際にUnityのシーンファイルを操作しながら『Ultimate Bowl 2017』のデモを見せた高橋 聡氏(左)と加治佐興平氏(右)