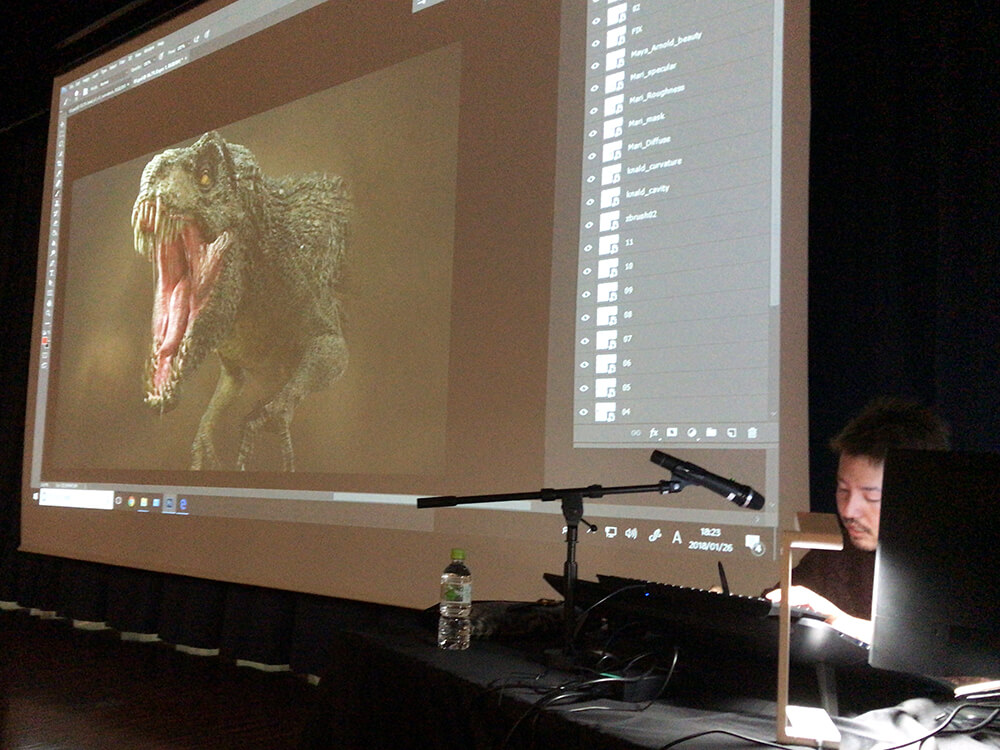

2018年1月26日、東京神田にあるワテラスコモンホールにて、「唯一無二の創造物を提供する デジタルスカルプティングのハイブランド」を旗印とするVillardの代表取締役、岡田恵太氏によるセミナー「Villardに学ぶクリエイティブの極意」(主催:ボーンデジタル、オートデスク)が開催された。本セミナーでは、岡田氏が過去に手がけた作品を元に、デジタルスカルプティングの考え方や、コンセプトアート用のレンダリング画像を作成するための様々なテクニックを解説。取り上げた作品は全6点で、質疑応答も含め、約2時間にわたるセミナーとなった。その中から本記事では、恐竜を題材としたコンセプトモデルのメイキングを紹介する(※)。

※『Dragon Chess Statue』のメイキングもこちらで公開しています。ぜひ、合わせてご覧ください。

TEXT_永岡 聡 / Satoshi Nagaoka(lunaworks)

EDIT_尾形美幸 / Miyuki Ogata(CGWORLD)

▲恐竜を題材としたコンセプトモデルのメイキングを披露する岡田氏

MARIやMudBoxのメリットも生かし、高いクオリティを実現

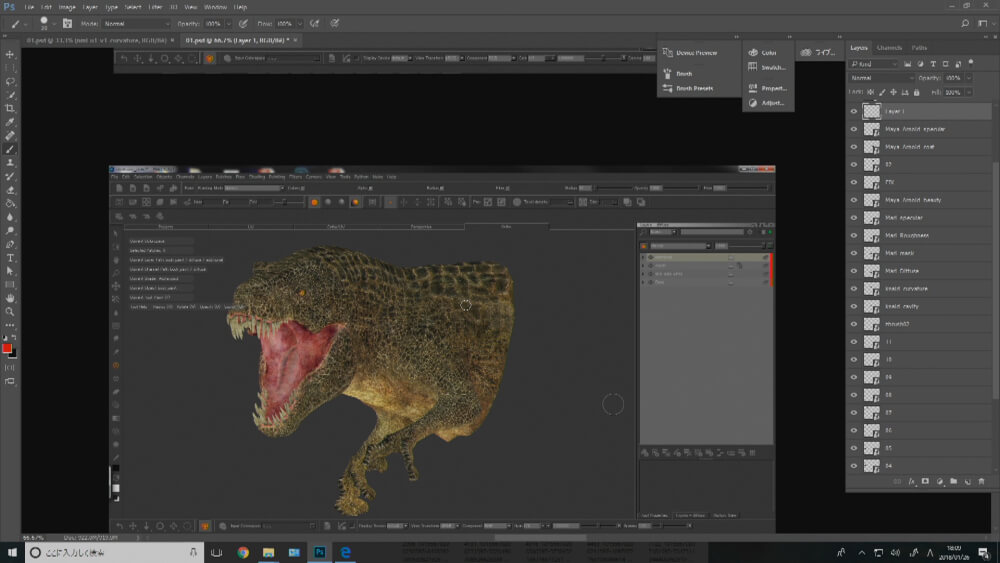

本作は、ZBrushに加え、MARI、MudBox、Knald、Maya、Arnoldなど、多彩なソフトウェアのメリットを生かして制作されている。岡田氏は、制作時の実データや、作業画面のキャプチャ画像を交えつつ、一連の制作のながれを丁寧に解説していった。

1:初期ラフモデルから、鱗の下描きを作成する

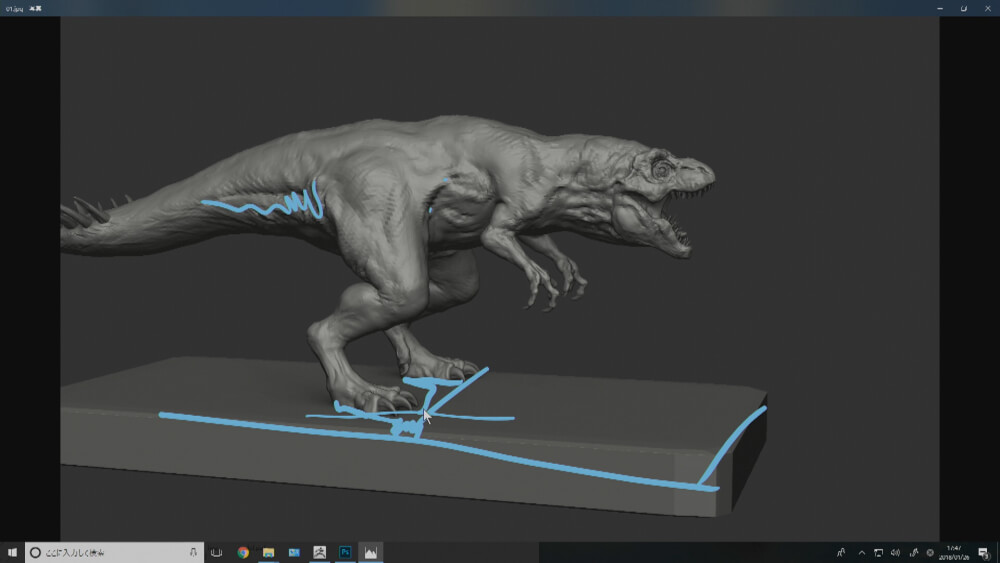

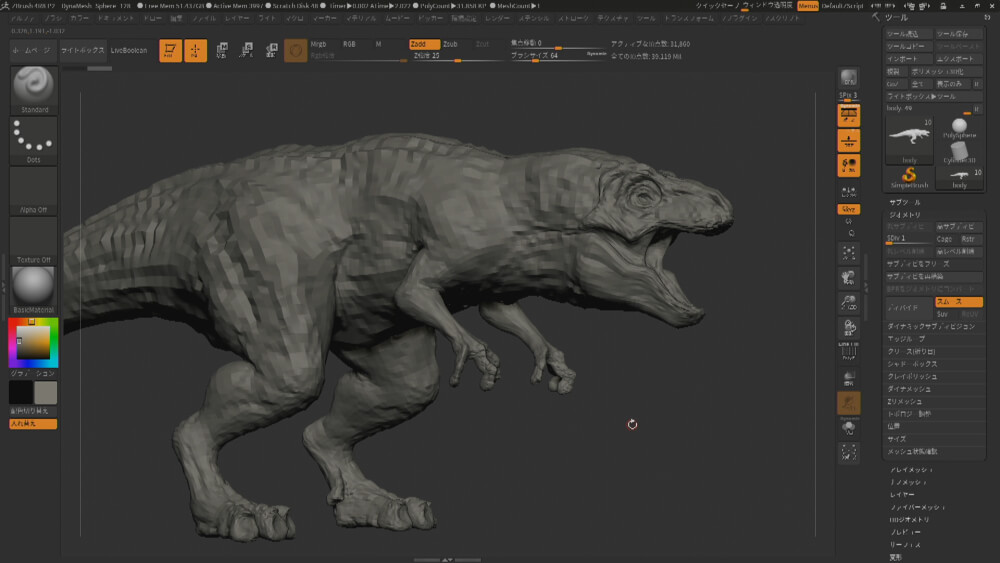

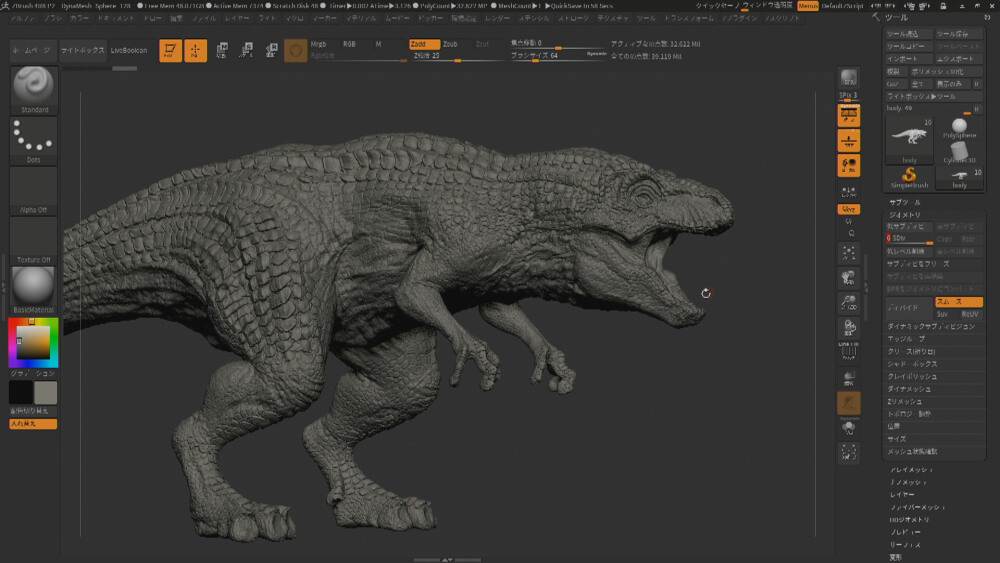

まずはZBrushで恐竜のラフモデルを作成する。しかしラフと言えど、力強く大地を踏みしめる足や、全身の筋肉のながれ、皮膚の質感などをしっかりと意識したモデルにすることが大切だという。「学生さんの作品の中には、ちゃんと地面に立っているのかわからない生物が数多く見られます。それは多分、土台をちゃんと出した上でつくっていないからだと思います。このくらい重量のある生物の場合、しっかり地面に着地していることが特に大事になります。飛ぶドラゴンをつくるなら問題ありませんが、歩く恐竜やドラゴンをつくる時は、最初の段階で地面のボックスを出し、そこに接地していることを意識しながらつくっていくと、説得力のあるモデルに仕上がります」(岡田氏)。

▲ZBrushでつくった恐竜のラフモデルの上から、地面のボックス、そこに接地している足など、意識すべき点をペイントすることで強調している

前編で紹介した『Dragon Chess Statue』は1つ1つの鱗が大きく表現されていたが、恐竜の鱗はかなり細かいものとなる。そこで岡田氏はスカルプティングをする前に、鱗の下描きを準備したという。「鱗の細かな下描きをしっかり準備することで、その後のスカルプティングを迷うことなく進められます。下描きのない状態で直接スカルプティングすると、全体をまとめるまでに時間がかかりますし、途中でバランスを見ながらやり直すことも多くなります」(岡田氏)。

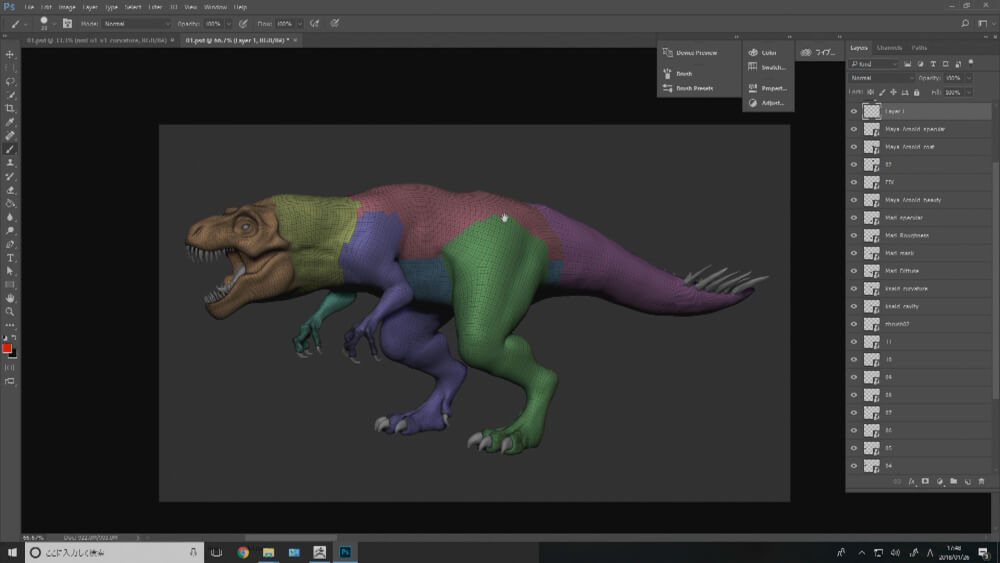

▲下描き作成の準備のため、恐竜のラフモデルにZRemesherを適用し、トポロジーを整理する。続いてZBrush用のUV Masterを使い、前肢、後肢、頭部、頸部、背部、腹部という具合に、大まかにUVを分けていく(上図では、Photoshop上で、ZBrushの作業画面キャプチャを表示している)

▲UVを展開できたら、MARIにモデルやテクスチャ素材を読み込む。MARIは、モデルに対してテクスチャを直接ペインティングできるツールで、柔軟かつ効率的なテクスチャ作成が可能だ。MARIのImage Managerパレットに写真などのテクスチャ素材をドラッグ&ドロップすると簡単に読み込まれるので、モデルの表面に、読み込んだ素材をペタペタと転写するようにペインティングしていく(上図では、Photoshop上で、MARIの作業画面キャプチャを表示している)

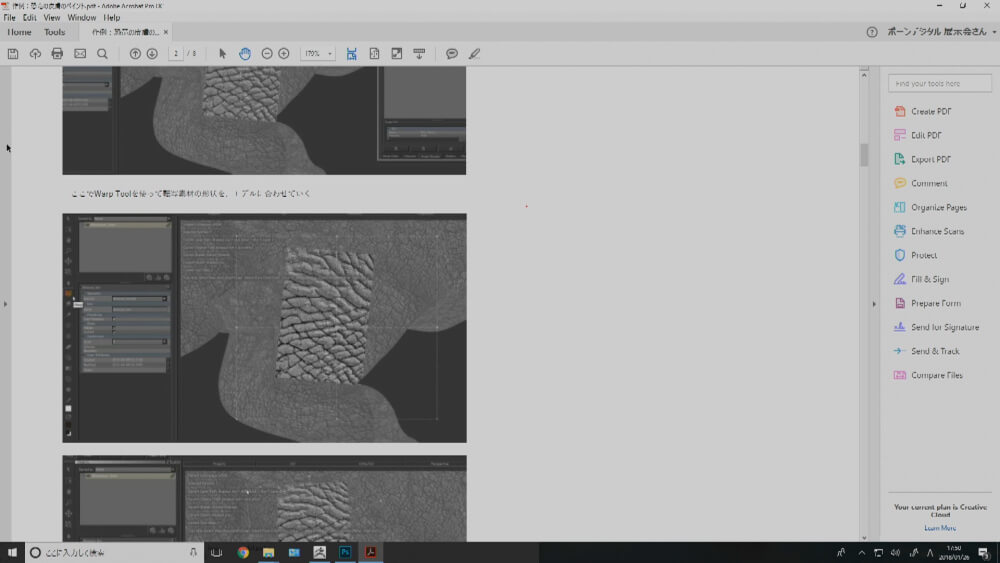

▲MARIにはWarp Toolという便利な機能があり、岡田氏は多用しているという。この機能を使うと、テクスチャ素材の上に表示されたコントロールポイントを操作することで、素材を変形させ、モデルの曲面に沿って貼ることができる。なお、消しゴムツールはないため、素材の一部を消したい時にはマスクレイヤーを使用する。マスクが適用された素材にはオレンジ色のマークが点灯するのでわかりやすい。Adjustment Strackを追加すればトーンカーブやレベル補正などの調整もできるので、これを使ってテクスチャ素材の明度を合わせ、全体を整える。どのソフトウェアにも共通して言えることだが、追加する要素が増えるほど動作が重くなっていく。その状況が、MARIでは色分けされたゲージによって表示されるため、作業時の目安の1つになる。動作が重くなるほど、ゲージの色が緑から赤へと変化していくが、赤になってもすぐに作業ができなくなるわけではない(上図では、岡田氏が解説用に制作したPDFを表示している)

▲展開したUVごとに前述の作業を繰り返し、モデル全体の下描きを終えたら、Mapを書き出す準備に入る。ここではChannelsから[Export Flattened > Export Current Channel Flattened]を選択し、レイヤー情報をもたない結合されたテクスチャ画像として書き出し、Displacement Mapに適用する(上図では、岡田氏が解説用に制作したPDFを表示している)

2:下描きを元に鱗をスカルプティングする

再びZbrushを使い、[Sub Tools>Split>Groups Split]を適用し、PolygroupごとにSubToolへモデルのパーツを分離させる。Displacement用にSubdivisionレベルを増やした後、[Tool>Displacement Map]にMARIで作成したテクスチャ画像を読み込む。Displacement Mapを適用する前に、レイヤーを1つ作成し、スライダーでテクスチャ情報を調整できるようにしておくと便利だろう。なお、Displacement MapのIntensityで強度の調整が可能だが、Intensityは若干強めに出るため、少し弱めに設定する方がいいそうだ。

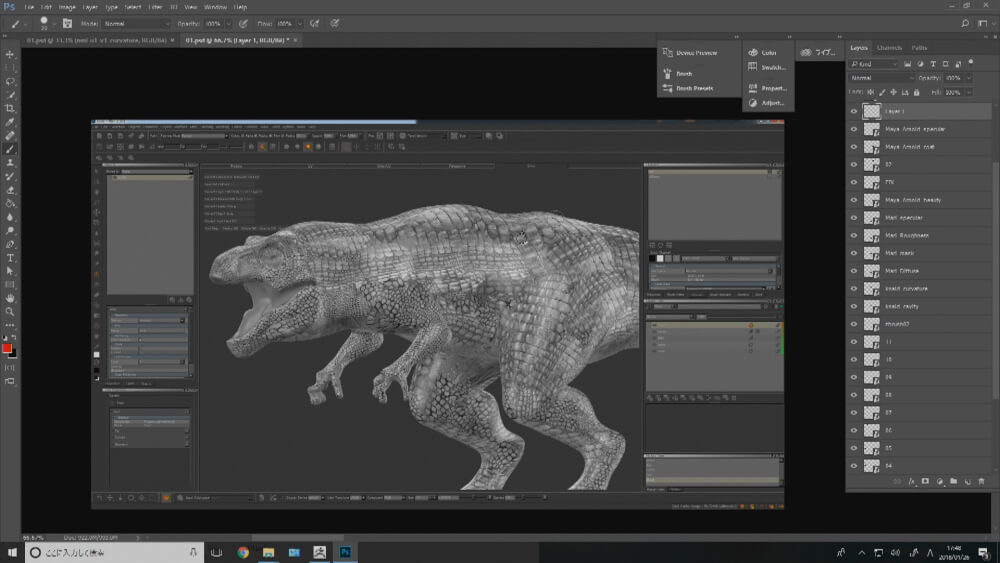

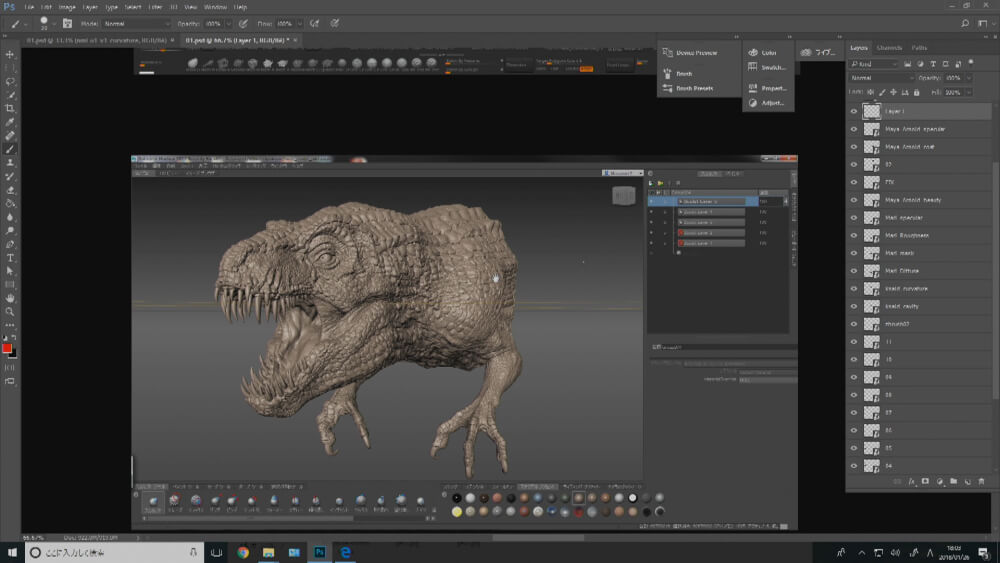

▲ MARIで下描きとなるテクスチャ画像を作成し、ZBrushのDisplacement Mapとして適用したモデル。Displacementが強過ぎるとメッシュが汚くなるため、絵を描く際の下描きのような、うっすらとした凹凸に留めておくといいようだ。「下描きがないと迷うことが多いですが、下描きがあれば、全体を迷わずにスカルプティングできます。なお、ここでも隙間が大事になります。全身をただ単に鱗で埋め尽くせばいいわけではなく、可動域が大きいところには意図的に隙間を空けます。実際の生物の鱗はあまり敷き詰まっていないため、それを意識しながら彫っていきます。加えて、重い体重を支える足の表現も重要です。地面に接地させることを意識しつつ、踏ん張っている肉の重み、爪の形などを作っていきます」(岡田氏)(上図では、Photoshop上で、ZBrushの作業画面キャプチャを表示している)

▲現在のZBrushではかなりのポリゴン数を扱えるようになっているため、このモデルはワンメッシュで作成している。前編の『Dragon Chess Statue』と同様、ここでもSubdivisionレベルをもたせておくことを忘れてはならない。ポーズなどを変更したい時には、レベルを1に落としてから動かした方が、動作が軽く、モデルの破綻も少なくなる。【左】はSubdivisionレベル1、【右】はレベル5の状態である

3:スカルプティング完了後のモデルにペイントを施す

ZBrushでのスカルプティングが完了した後の工程は、恐竜の上半身のみのモデルを使って解説された。岡田氏は、Occlusion MapやVector Displacement Mapの作成にはMudBoxが適していると紹介した。MudBoxは、オートデスクによって開発されている3Dスカルプティング、およびペインティングツールだ。

▲「MudBoxを使うメリットは、ZBrushよりはるかに多くのポリゴン数を扱えることです。例えば映像作品に登場するドラゴンの場合、1億個くらいのポリゴンを使いますが、ZBrushだとそこまでのポリゴン数を扱うことは難しいです。ZBrush上では腕や胴体などが分かれているモデルであっても、MudBoxに読み込んで一体化することで、つなぎ目のない綺麗なMapを書き出せます」(岡田氏)(上図では、Photoshop上で、MudBoxの作業画面キャプチャを表示している)

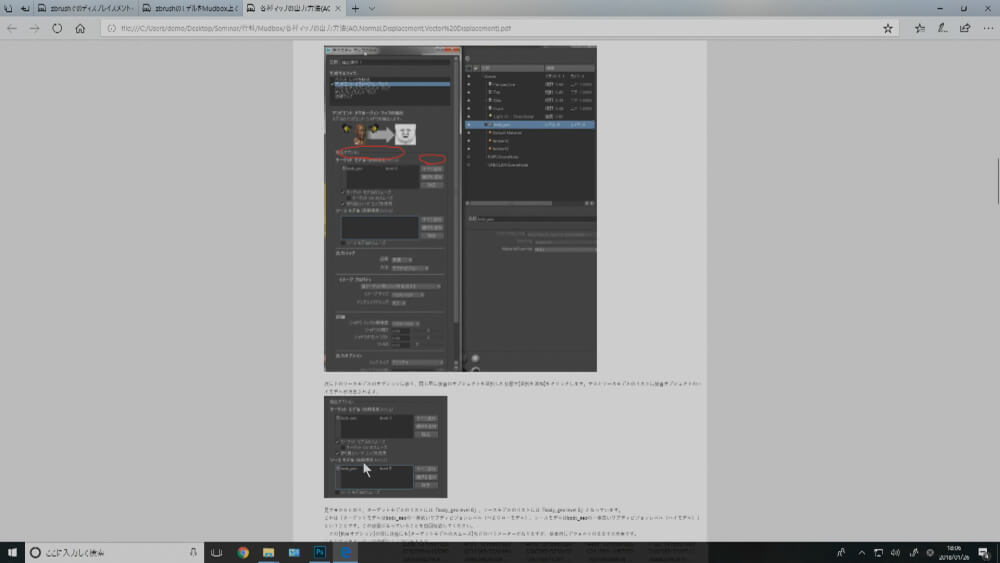

▲ZBrushでつくったモデルを、Subdibvisionレベルのないハイモデルの状態でMudBoxに読み込んだ後、[メッシュ>サブディビジョンレベルを再構築]を選ぶと、ZBrushと同じように、MudBox上で階層をもたせることができる。今回は5段階の階層をもたせた状態からMapを書き出す。[UVおよびマップ>テクスチャマップの抽出>新しい操作]を実行し、ここでAmbient Occlusion Mapや、Vector Displacement Mapにチェックを入れる。その際、ターゲットモデルにはローモデルを指定し、ソースモデルにはハイモデルを指定する。これにより、その間のオフセットがサンプリングされ、ポリゴンモデルからMapを書き出せるというわけだ。Ambient Occlusion Mapを抽出する際には、0.000001のように、フィルタ設定の値を限りなく小さくするといいそうだ。値が大きい場合、黒部分の多い、質のよくないMapになるという。小さい解像度のMapを何度か試しに書き出し、満足のいく結果を探るといいだろう。MudBoxは日本語にも対応しており、シンプルなつくりでわかりやすいこともメリットと言えるだろう(上図では、岡田氏が解説用に制作したPDFを表示している)

▲各種Mapの変換には、2Dソースから各種テクスチャを生成できるKnaldというソフトウェアを使用する。Knaldを使えば、MudBoxから書き出したNormal Mapを、Cavity MapやCurvature Mapなど、様々なMapに変換できる。また、スライダーの調整でコントラストや線の強さなども変更可能だ。満足のいく結果になったら、フォーマットやビット数などを設定し、エクスポートする。このようなソフトウェアは、特にゲームや映像制作の現場で活用する機会が多いだろう(上図では、Photoshop上で、Knaldの作業画面キャプチャを表示している)

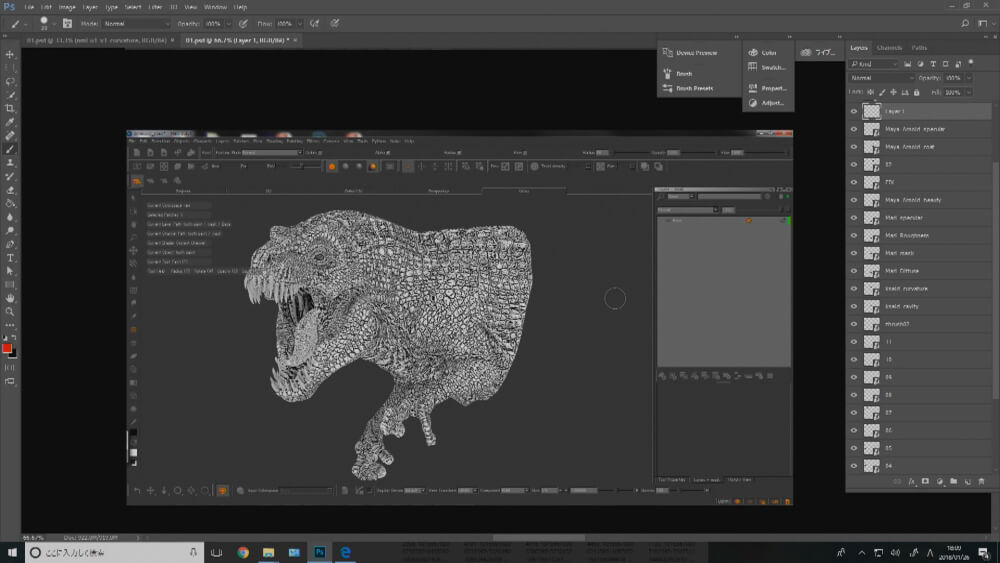

▲「MARIでペインティングする時、Cavity Mapを使って線をマスクすると、溝や鱗の隙間などをピンポイントで塗れます。反転させて使えば、鱗のエッジ部分だけを塗れたりもして、描き分けが容易になります。Cavity Mapの活用はかなり大事だと思います。鱗の隙間、エッジ部分などに色が入っていると、生物らしくなります。とはいえ、色が入りすぎてもだめですし、あっさりしすぎてもだめです。たまに引いた状態で全体を確認しつつ、色を足していきます」(岡田氏)(上図では、Photoshop上で、MARIの作業画面キャプチャを表示している)

4:レンダリングにはArnoldを使用

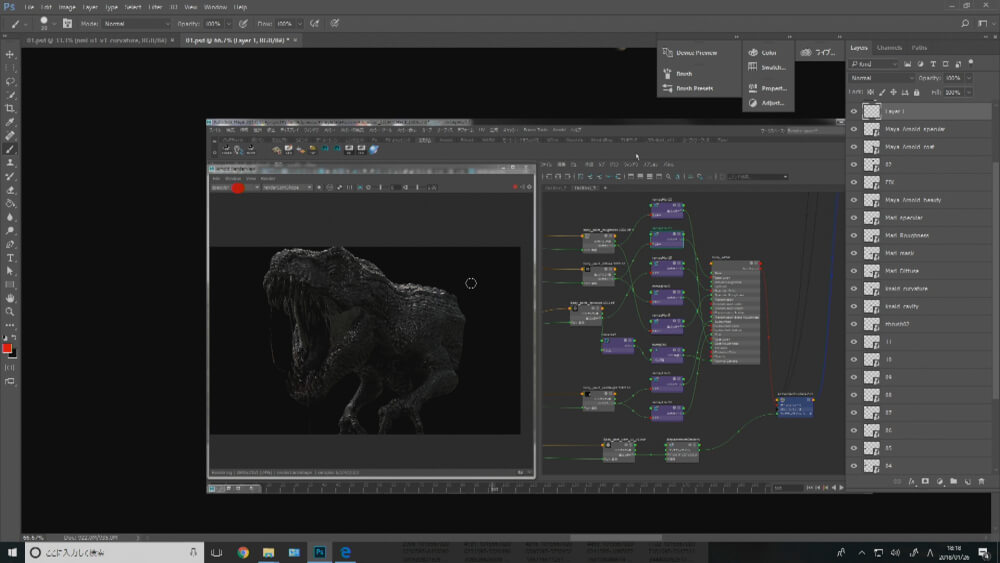

以降は、MayaのレンダラであるArnoldを使って仕上げていく。Arnoldは、長編3DアニメーションやVFXの需要に対応するべく開発された、高度なモンテカルロレイトレーシングが行えるレンダラだ。

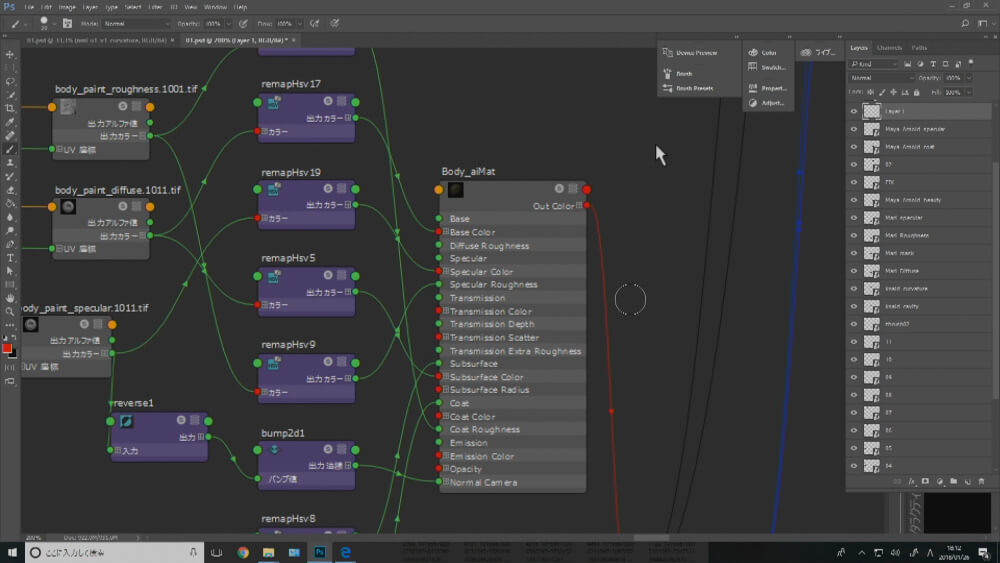

▲Diffuse ColorをBase Colorへつなぐ時には、Color Spaceの設定に注意する。Base ColorはsRGBだが、RoughnessやSpecularなどはRawとなっている。もしレンダリング結果が思わしくない場合、Color Spaceの設定を見直してみよう。また、UVタイリングモードを設定する際には、ZBrush、MudBox、MARIのうち、どのソフトウェアから書き出されたモデルなのかを選択する(上図では、Photoshop上で、Mayaの作業画面キャプチャを表示している)

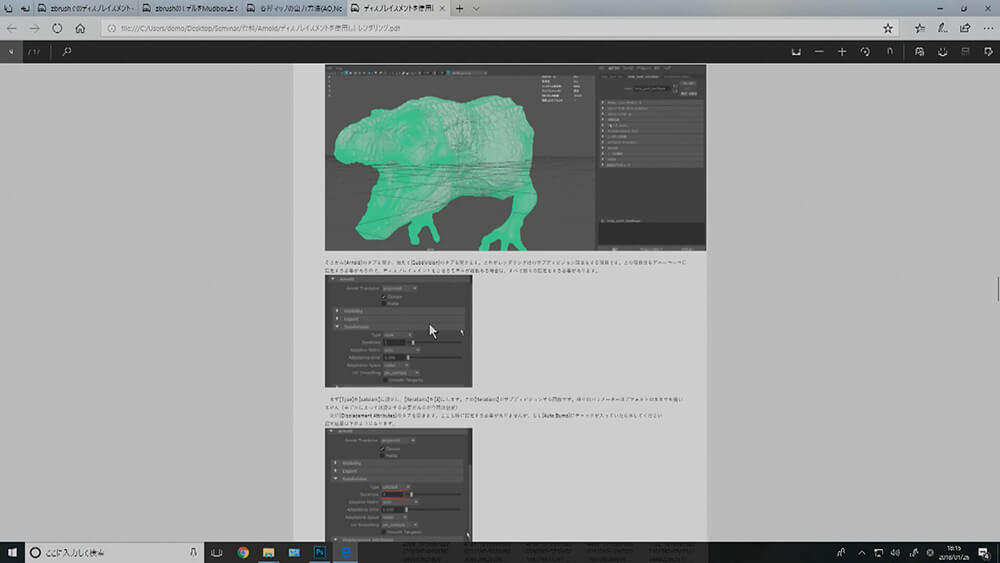

▲このモデルはMudBoxでSubdibvisionレベルを設定しているため、レンダリング時にSubdibvisionレベルを指定しなくてはならない。Maya上でモデルを選択し、レンダラとしてArnoldを選んだ後、Subdibvisionの項目を開き、Iterationsの値にMudBoxと同じSubdibvisionレベルを入力する。前述の通り、このモデルの場合はMudBoxで5段階に設定しているため、Iterationsの値にも5を入力した。こうすればMudBoxと同じレンダリング結果が得られる。この設定をまちがえると解像度の低いレンダリング結果になる場合もあるため、注意が必要だ。ライティングにはSkydome Lightを使用する。アウトライナからHDRマップを読み込むと、ほかのライトを使用しなくても自然でリアルな描写が可能となる(上図では、岡田氏が解説用に制作したPDFを表示している)

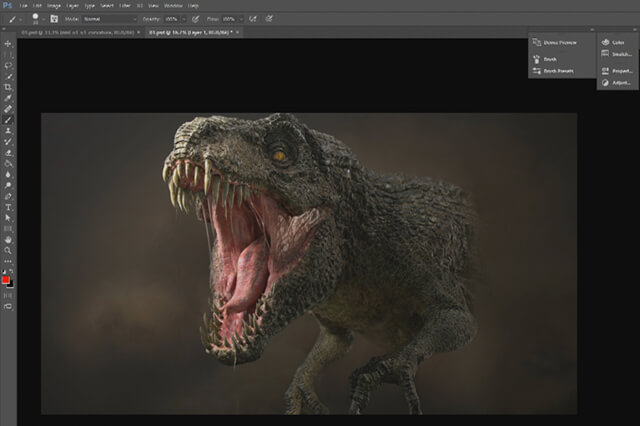

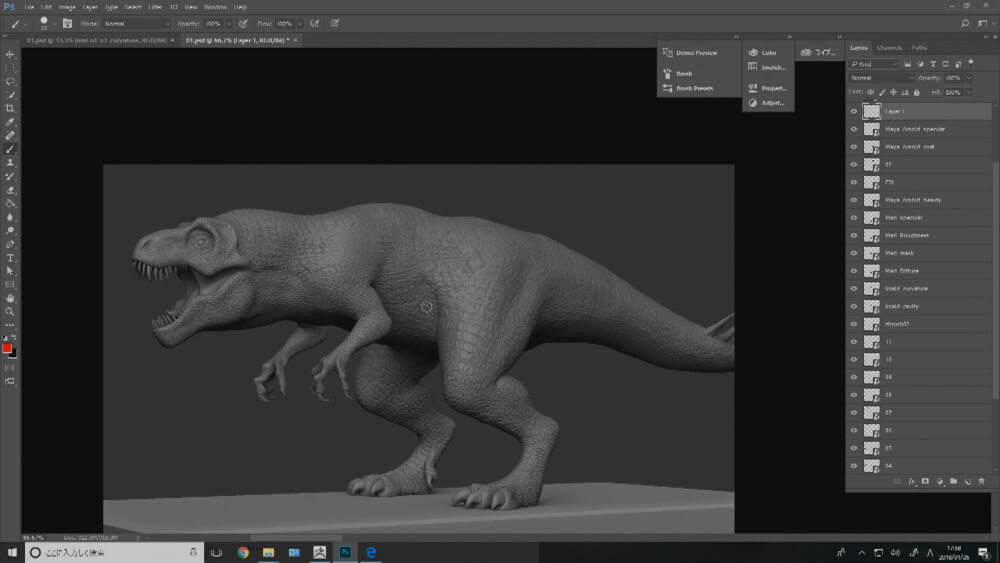

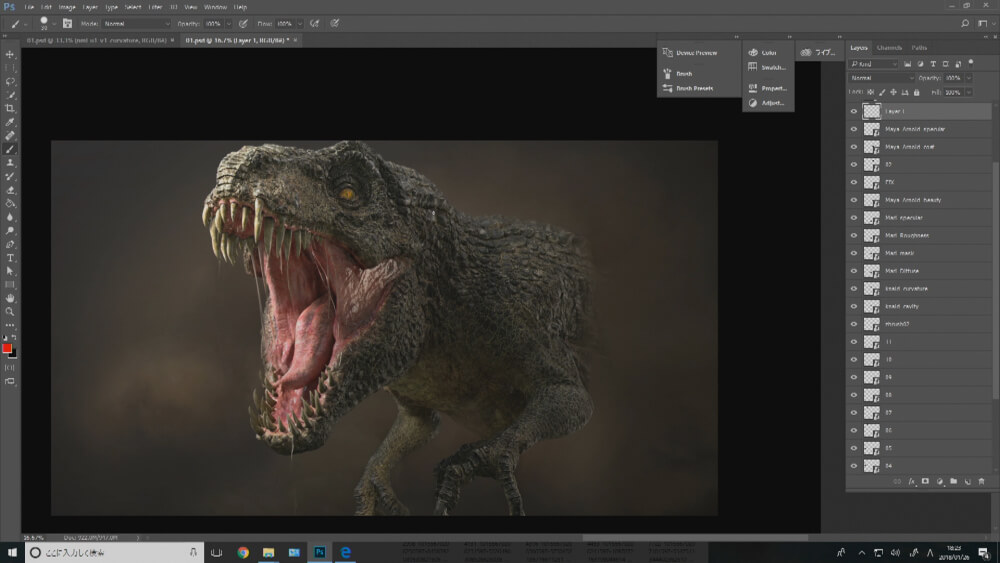

▲「Arnoldの長所は、左上の項目を切り替えることで、SpecularやSSSなど、様々なパスを確認できることです。パスの設定を変更し、それぞれの効き具合をチェックしていきます。もう1つの長所はVeiwの中にある設定項目です。100%の画質でレンダリングすると時間がかかるので、まずは50%や25%などにサイズを縮小してレンダリングし、満足のいく結果になったら100%に上げて確認できます。右下のカメラマークを押せばレンダリング結果が下部に保存されていくので、スクリーンショットを撮っている感覚で複数のレンダリング結果を残すこともできます。最後にDirectional lightなども追加してレンダリングを行い、Photoshopで背景などを合成します」(岡田氏)(上図では、Photoshop上で、Mayaの作業画面キャプチャを表示している)

▲「口の中はギラッとしつつも、鱗部分はマットな質感とします。ここは凄く細かいノイズをバンプマップとして乗せることで表現しています。それがないと、雨に濡れたようなヌルヌルした質感になります。細かいバンプマップを全体にかぶせることで、狙った質感になります」(岡田氏)

ここ数年の間に、世界から注目されるクリエイターへと成長した岡田氏。彼の手がけるクリーチャーたちは、どれも躍動感に満ち溢れ、リアルで生々しい。その裏には、生物の構造、重み、質感に対する鋭い観察眼、それを表現するための徹底したこだわり、さらには類稀なセンスが存在する。セミナーを通して、スカルプティングからフィニッシングまで、その考え方とテクニックを紹介してくれた岡田氏の今後の活躍が益々楽しみである。また、このセミナーに参加したクリエイターの中から、新たに頭角を現す強者が出ることを期待したい。

3DCGソフトウェアのお問い合わせ先

本記事で紹介した3DCGソフトウェアは、ボーンデジタルほか、リセラー各社にて取り扱っております。

株式会社ボーンデジタル

www.borndigital.co.jp

お問合せ先

sales@borndigital.co.jp

03-5215-8671(受付時間:10:00∼19:00 ※土日、祝日を除く)