ユニティ・テクノロジーズ・ジャパン主催の技術カンファレンスUnite Tokyo 2018内において、「トゥーンシェーダートークセッション#1『リアルタイムトゥーンシェーダー徹底トーク』」と題して、トゥーンシェーダの技術的なトピックに関する講演が行われた。規定時間を大幅に超えて熱い議論が交わされた本セッションの様子をレポートする。

TEXT&PHOTO_神山大輝 / Daiki Kamiyama(NINE GATES STUDIO)

EDIT_小村仁美 / Hitomi Komura(CGWORLD)

●Unite Tokyo 2018レポート記事一覧

Unite Tokyo 2018が東京国際フォーラムで開催--ゲーム分野にとどまらない広がりを見せるUnity、VTuberの登壇や自動車業界での事例も

「キズナアイ」「電脳少女シロ」「東雲めぐ」ーUnite 2018に登場した話題のVTuber講演まとめ~Unite Tokyo 2018レポート(1)~

Unityを通じたゲームデザインやプログラミング教育の可能性と教育現場での活用例~Unite Tokyo 2018レポート(2)~

Unityを駆使する脳神経外科医が語る、医療現場での3DCG活用例とその可能性~Unite Tokyo 2018レポート(3)~

<1>トゥーンシェーダの歴史とそれぞれの関わり方

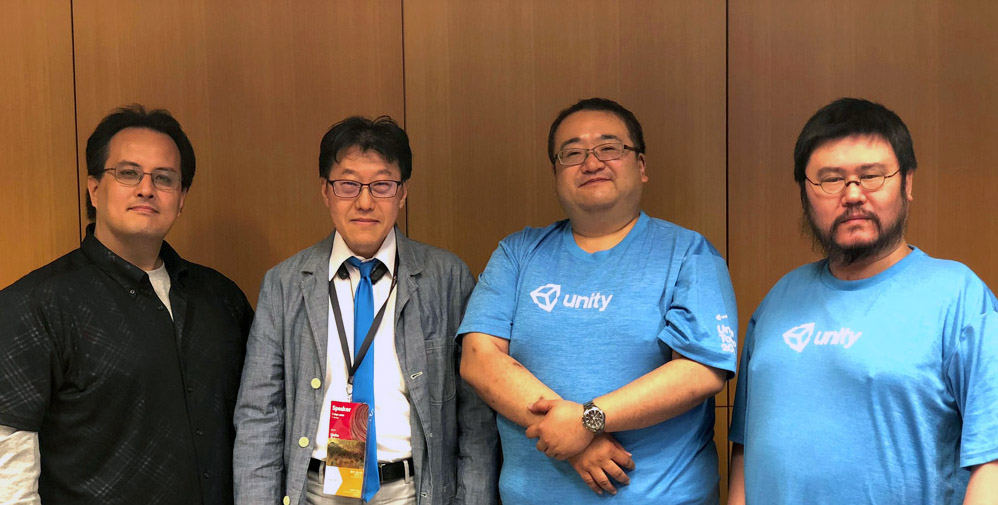

登壇したのはユニティ・テクノロジーズ・ジャパン コミュニティエバンジェリスト 小林信行氏、同社アーティストでユニティちゃんのデザイナーとしても知られるntnyこと京野光平氏、アークシステムワークス ディレクター/テクニカルアーティスト 本村・C・純也氏、ヘキサドライブ テクニカルアーティスト 岡本鯉太郎氏の4名。いずれもトゥーンシェーダの設計に長く関わってきた錚々たる面々だ。小林氏が事前に定められたお題にそって司会進行をしながら、経験豊富な参加者がそれぞれ回答する格好でのトークセッションとなった。

左から本村・C・純也氏(アークシステムワークス株式会社 ディレクター/テクニカルアーティスト)、岡本鯉太郎氏(株式会社ヘキサドライブ テクニカルアーティスト)、小林信行氏(ユニティ・テクノロジーズ・ジャパン コミュニティエバンジェリスト)、京野光平氏(同 アーティスト)

冒頭、日本のアニメーションを意識したトゥーンシェーダを開発するには、「正確なカラー配置の設計」が必須であると小林氏は説明。これは、元来アニメーション制作の現場においては、色彩設計の専門スタッフがシーン単位でパーツごとのカラー設計を行なっていることに由来すると語った。また、混同されがちな「トゥーンシェーダ」と「セルシェーダ」のちがいについては、本村氏より「写実的ではないもの、NPR(ノン・フォトリアル・レンダリング)的な表現は全て『トゥーンシェーダ』で、その中でもセルアニメ表現に特化したものが『セルシェーダ』。アウトラインの有無は表現上の手法であり関係はなく、ひとつの作品で混在することもあります」と説明された。

ひとつめのお題は、登壇者それぞれのトゥーンシェーダ開発歴を聞くもの。黎明期よりトゥーンシェーダに関わってきた岡本氏は、まずトゥーンシェーダそのものの歴史として、「2000年のXSIの登場によって、mental rayでレンダリングをする過程で中間ファイルを用いる必要がなくなり大幅な高速化が実現しました。それを受けて、このときXSIの機能強化の一環として、NPRを目指すスペシャル・プロジェクトが起ち上がりました」と説明。当時XSIの開発元Softimageのエンジニアであり、現在は映画監督のマイケル・アリアス氏が、XSI上でのトゥーンシェーダ「XSI Toon」の生みの親であるといった逸話を紹介した。

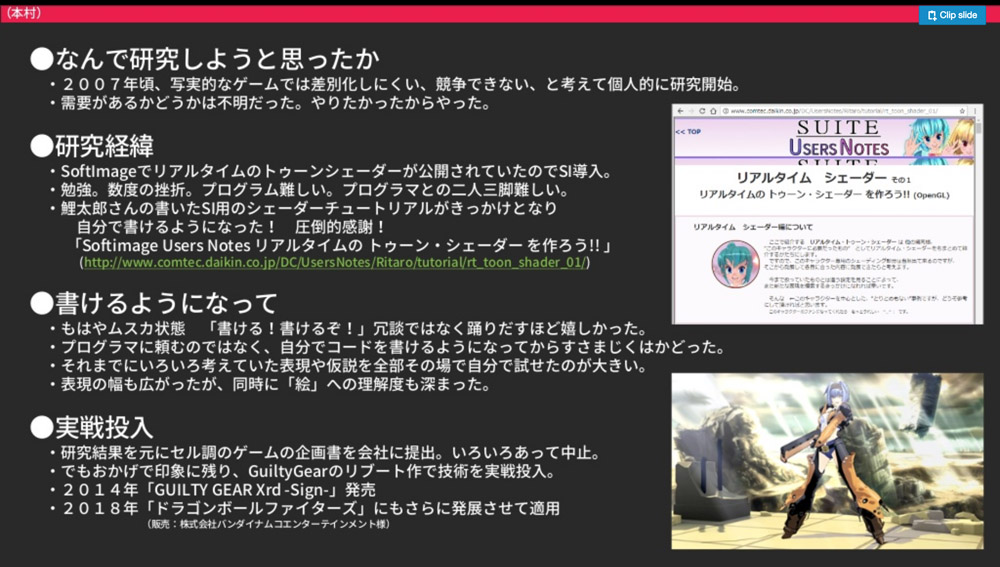

岡本氏はその後2002年にXSI Toonのベータテスターとして参加し、のちにXSIユーザーの情報源となったWebサイト「Softimage Users Notes(現在はSUITE Users Notes)」を設立。また、『GUILTY GEAR Xrd』シリーズの功績により今やゲームにおけるセルルック表現の第一人者とも言える本村氏も、もともとは岡本氏のSUITE Users Notesを見たことがきっかけでシェーダを書き始めたという。

「モデラーだった私がシェーダを書けるようになるまでに2~3年はかかりましたが、書けるようになったときはすごく嬉しかったです。こういう処理をしたら上手くいくんじゃないか、という試行錯誤が手元ですぐできるというのは大きくて。結果的に『絵そのものへの理解度』も深まりました」と語る本村氏は、現在はアーティスト向けにシェーダの勉強会を行うなど、教える側に回っている。

「GUILTY GEAR Xrd REV 2」オープニング映像

<2>トゥーンシェーダ設計時のこだわり

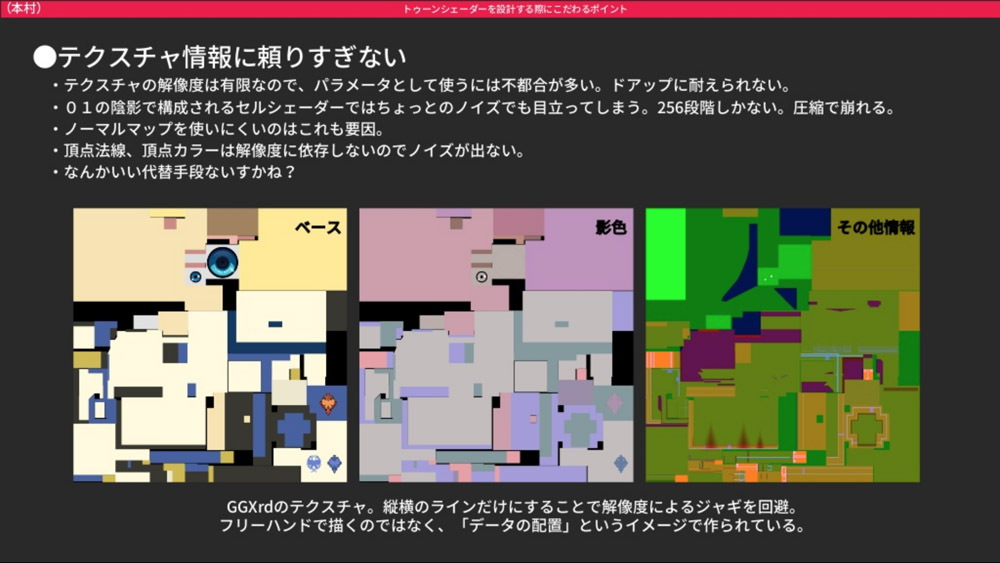

続いての質問は「トゥーンシェーダを設計する際に、こだわるポイントは?」というもの。岡本氏は「ツールは3ds MaxとMayaに搭載されているShaderFXを使っていて、一番こだわっているのは顎の影です。法線などモデルの方を変えるというのもありますが、顎に光を入れるために、変わったリムライトを使っています」とコメント。

岡本氏による顎の影

本村氏は「"絵をつくりたい"というのが最終目標。ビジュアルは言語化しにくいので、絵心のあるプログラマーかコードの書けるアーティストでないと難しい分野です。コードを書く人がトライ&エラーで結果に近づけるのが大事だと思っていて、そのためにはDCCツール上でリアルタイムで最終結果が確認できるというところを重要視しています」とリアルタイムプレビューの重要性を説いた。

また、本村氏はさらに「"魔法のシェーダ"は存在しません。アニメの場合はアニメーターが影の指定をしてくれる。"こういう影が入るとかっこいい、こうすると怖い"というのを意識できるのは、人間がやっているから。これを法線から割り出しても、きれいにはなりません」と前置きをした後、アニメのような絵面をつくるために頂点カラーを使って影の出やすい箇所とそうでない箇所(あるいはずっと影が差している場所)をコントロールしていると説明した。

[[SplitPage]]<3>モデラーとシェーダの関係

続いては「モデリングチームとの連携の上で、なにか興味深いエピソードはありますか?」という質問。岡本氏は「インゲーム開発の場合はプログラマーがシェーダを書くので、アーティストはモデリング、UV調整、テクスチャの作成になります。ただ、PS2時代に車に反射が再現できなかった際は、プログラマーに法線編集ツールをDCCツール上に実装してもらって、疑似環境マップとして法線を直線にした車を走らせたりしていました」とコメント。

また、自身もモデラーだった本村氏は「モデルとシェーダは一対の設計をしないといけない。『GUILTY GEAR Xrd』のときはモデラーが4名程度と小さいチームでしたが、そのおかげでマンツーマン指導ができていました。勉強会などの甲斐もあって、社内のモデラーは半分くらい自前でシェーダが書けるようになっています」と、モデラー自身がシェーダを書くことの重要性を説明。

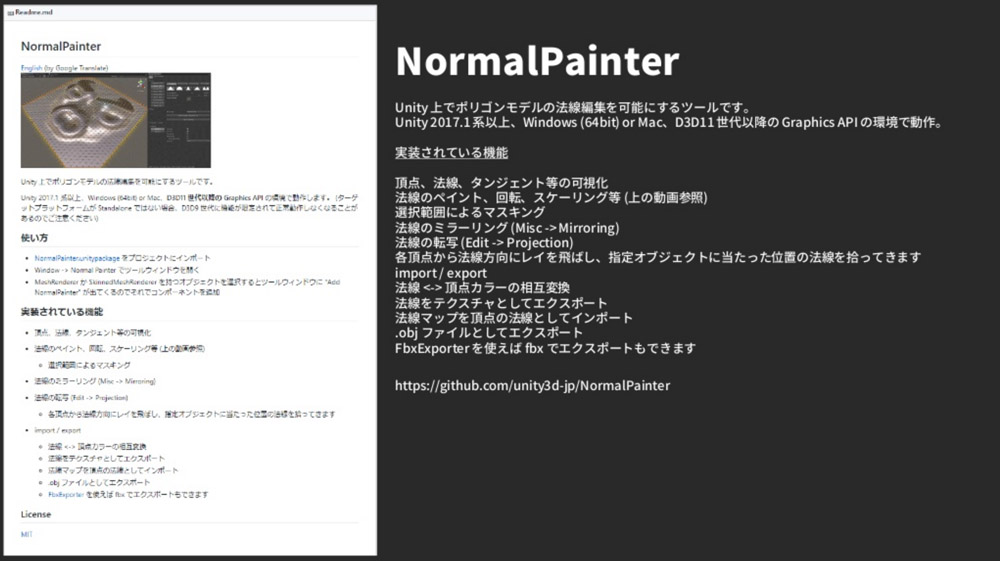

また、「外部のプログラマー、GOTETZ氏に頼んで作ってもらったツール」としてSoftimage用法線編集ツールセット「User Normal Translator」の例を挙げた際には、京野氏はGOTETZ氏と本村氏の協業に驚いた様子で、小林氏も「UnityのNormalPainterをつくったのはそれ(User Normal Translator)を見たから」だと補足していた。

「User Normal Translator」に着想を得て開発された、Unity上でポリゴンモデルの法線編集を可能にするツール「NormalPainter」

<4>「影(シャドウ)」と「陰(シェード)」をどう扱う?

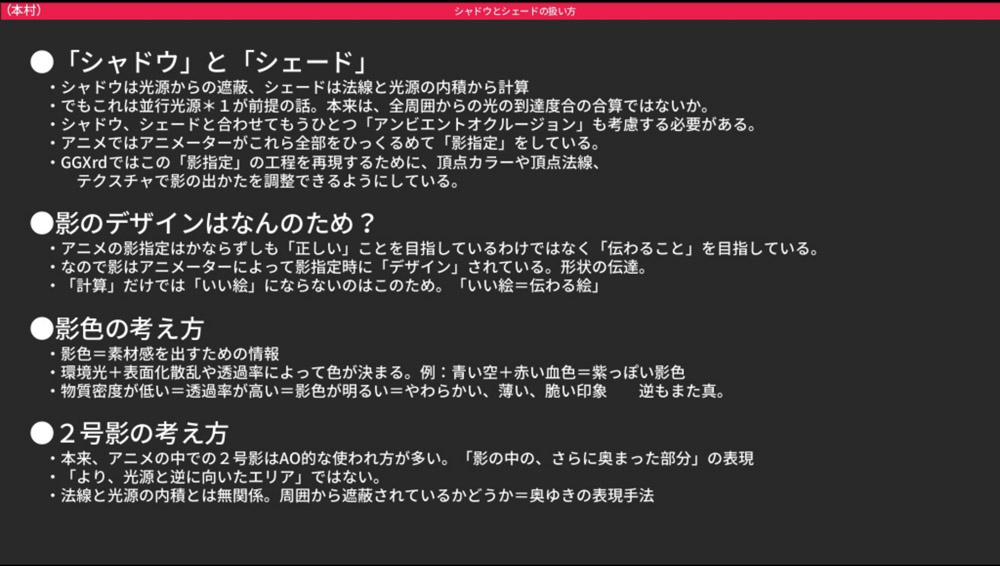

「影(シャドウ)」と「陰(シェード)」の取り扱いについての質問に対しては、まずは小林氏が「セルフシャドウはアニメにおいては演出的な意図があるときのみで、"手を振ったらその影が顔の前でフラフラしている"ということはない」と説明。岡本氏も、レンダリングをすれば影が勝手に落ちるということはなく、きちんと影を用意してあげる必要があると語った。

一方、本村氏は実際の2Dアニメを参考にして、「シャドウとシェードの他にアンビエントオクルージョンも認識する必要があります。アニメだと、空を飛んでそのまま消えていく、といった表現をする際、キャラクターが上昇するにつれ影が小さくなって、最後は消えます。これはアンビエントオクルージョンだと思います。セルフシャドウも、物と物が接触していることを表す際には必要です」とコメント。また『GUILTY GEAR Xrd』ではモデルに複数の情報を仕込んでおり、素材感を出すために影色も調整することもあると語った。

「血色の良い人間を表現するなら赤色の影を落とすべきだし、青い空の下にいるなら青っぽい影を落とすべきで、本来は両方が合わさって紫の影が落ちるのが本当はベストかも知れません」と、素材感などは色で指定できることを示した。また、同じくアークシステムワークスから発売されている『BLAZBLUE CENTRALFICTION』のゲーム内の手描きアニメパートを確認しながら、「(アニメの場合は)カメラの方向を問わずキャラクターのシルエットがちゃんとわかれば良い」と説明した。

京野氏も本村氏の"影を機能として考える"という意見に賛成し、「複雑な光源処理ができなかった時代はテクスチャの色で表現するしかなかったのですが、奥まっているところはただ濃くするかと言われたらそれはダメで、影色とセットで考えていました。2号影に明るい色を入れると照り返しの表現になる、ということもある」とコメント。また、小林氏も「『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』(1988)の頃は2号影が流行っていましたが、その後はしばらく影が出てこないアニメが増えました。その時々で流行の見せ方がある気がします」と述べた。

<5>レンダリングはフォワードか? ディファードか?

5つめの質問は、レンダリング手法の2本柱、フォワード・レンダリングとディファード・レンダリングのちがいをどう捉え、トゥーンシェーダ開発にあたってどちらを選択するか、というもの。これには、岡本氏、本村氏ともにフォワードレンダリングを選択。岡本氏は「Mayaがフォワードレンダリング」としながら、GDC 2018で発表された「Clustered forward Rendering」などを引用してフォワードレンダリングがまだ現役かつ新規性があることを強調した。

本村氏は「ディファードレンダリングは光源をたくさん使えるなどの利点はありますが、現段階ではフォワードレンダリングです。Gバッファなどが細かく、かつ手軽にいじれるようになると変わるかも知れません」と回答した。

[[SplitPage]]<6>輪郭線表現のあれこれ

質問:その6はトゥーン表現の重要なポイントである輪郭線(ライン)について。これに対し、岡本氏は「XSI Toonでも線は鋭角、超鋭角処理をどう補間するのかわからなかった。DirectX 11でジオメトリシェーダでのアウトラインにチャレンジしたが、これもなかなか難しかった。研究中です」と回答。アウトラインの話題を受け、本村氏は「弊社では押し出し型アウトラインです。太さは頂点カラーの設定で調整しているので、DCCツール上でリアルタイムに確認できるという利点があります。頂点単位でしか押し出しをしていないので、頂点ベースで管理するのが最適。頂点カラーはテクスチャと異なり256段階ではなくfloatなので、陰影は綺麗になります」とコメントした。

本村氏は苦労した点として、ハードエッジによる頂点を共有していない部分の割れについて言及。『GUILTY GEAR Xrd』ではこれを解決するため、UE3側でメッシュをインポートする際、自動計算法線を新たに作成してタンジェントに格納し、これを参照してアウトラインを押し出していたという。また、新聞の見出しでアウトラインを太めにして文字を強調するのと同様、アウトラインを強調することで目に入りやすい見た目にしていると説明した。

<7>海外での評価と将来の展望

質問:その7に対しては、「アニメの絵柄はボーダーレス。アニメ表現はもう日本特有ではなく、海外の子どもたちも皆これを見て育っているんだなという印象を受けています。日本人より上手いアニメ調の絵を描く人もいますし、結果的に"表現としてトゥーンシェーダがなかっただけ"という感覚で、本来は日本人も海外の人も同じような感性をもっているんじゃないか。燃えるところも萌えるところも同じ」(本村氏)という言葉を受け、岡本氏も「いわゆるハリウッド映画はコミック原作のものも多いですが、原作がリアルじゃないのに映画だと超リアルなのが流行るじゃないですか。逆に日本は原作がアニメだったら、それをそのままやりたいという意識がある。また、海外においても、日本アニメを観て育った人たちが今CGスタジオをつくったりしていることも考えると、日本アニメ風の表現をフランスやアメリカがつくることは自然で、抵抗感はないです」と回答した。

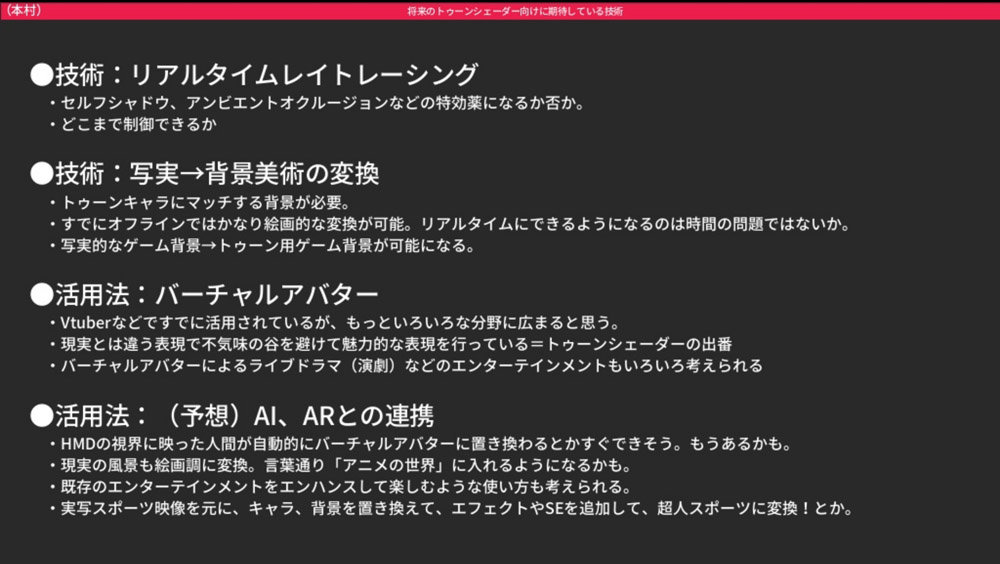

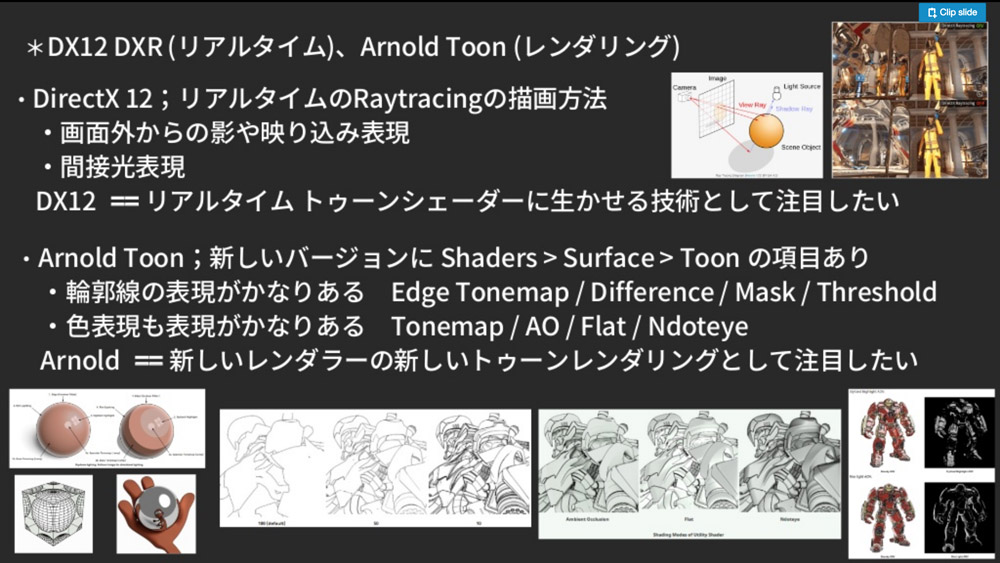

質問:その8ではトゥーンシェーダの技術的な展望が語られた。本村氏は「リアルタイムのレイトレーシングは、今抱えているアンビエントオクルージョンなどの問題の特効薬になると期待しています。個人的に期待しているのは背景の方で、キャラクターだけが発展するのではなくマッチする背景が出てきてほしい。本物の写真を絵画調に変換する技術が研究されていて、今は処理に時間はかかるものの、そのうちリアルタイムでできるようになるんじゃないかと思っています。リアルなゲームグラフィックスを変換してトゥーンにする、というポストエフェクトが出てくると面白いかも知れません」と語った。

また、岡本氏も「まずはDirectX 12に期待をしています。あとは、やはりリアルタイムレイトレーシング。影の中の影や、画面外からの影が実装できたら、VRなどで臨場感が増すはずです」と述べた。

<8>トゥーンシェーダをつくる上で何が大切か

最後の質問は、トゥーンシェーダの開発にあたって一番大切なものについて。司会の小林氏は「まずはマシンスペックでしょうね」というコメントで会場を沸かせ、その後展望についてそれぞれにコメントを求めた。本村氏は、「まずはリアルタイムで反映結果が見られるような環境が重要です。海外では写実的な表現については論文が数多くありますが、トゥーンシェーダは研究が進んでいない。知見が少ないぶん発展の余地があると思っています。あとは昔、私が子どもの頃はゲームのグラフィックは日進月歩で、そこにワクワク感を感じていました。PS3とPS4などは、一般の方から見たらその差は少なく、進化スピードが鈍化しているような感覚があります。トゥーンシェーダの発展は、子どもの頃のワクワクを取り戻せるのではないかと期待しています」とコメント。

また、岡本氏は「フェチズムが重要。また、キャラクターは画像や設定を触れば触るほど良くなっていくので、どこかに区切りは必要です。トゥーンシェーダはまだ未知な部分が多いですが、自分の求めている画にどんな機能が必要か、そもそもどんな画を出したいのか?というところをフォーカスしていくと良いと思います」と述べている。京野氏は、「アーティスト側は頂点をいじりたいのではなく、画をいじりたいんです。グリースペンシルのようなツールを使って、エンジン側が逆算して光源の方をいじってくれるような、様々な機能が連動したツールがあればと思います」と語った。

その他にも、講演者同士が互いにそれぞれの技法について質問し合うなど、講演者同士のコ ミュニケーションが非常に活発だった本トークセッション。内容は高度だったが、要所で会場から笑いが上がるなど、Unite参加者のレベルの高さも窺い知れた講演となった。