9月4日(水)~6日(金)にパシフィコ横浜にて開催された「CEDEC 2019」。本稿では、『逆転裁判』シリーズなどでキャラクターデザインを務めるカプコンの塗 和也氏、『GUILTY GEAR』シリーズの生みの親であるアークシステムワークスの石渡太輔氏がそれぞれのキャラクター制作の裏側を対談形式で語ったセッション「一流クリエイターに聞く、魅力的なキャラクターを生み出す秘訣とは!?」の内容を紹介しよう。

■関連記事はこちら

自動運転システムの開発にUnreal Engine 4を活用! デンソーが語る自動車業界におけるゲーム技術の存在感〜CEDEC 2019(1)

Spineと連携し「動くイラスト」を作成! ドット絵+3D背景による『ラストクラウディア』のSPARK GEAR採用事例〜CEDEC 2019(2)

TEXT&PHOTO_安田俊亮 / Shunsuke Yasuda

EDIT_小村仁美 / Hitomi Komura(CGWORLD)、山田桃子 / Momoko Yamada

『逆転裁判』、『GUILTY GEAR』それぞれのキャラクター制作術

同セッションの進行役を務めたのは、漫画家の鈴木みそ氏。鈴木氏は、まず両氏に「キャラクターをどうやってデザインしているか?」を聞いていった。

進行役を務めた漫画家の鈴木みそ氏

塗氏はデザインするキャラクターが「ゲーム内でどんな立ち位置なのか」を特に意識するという。例えばプレイヤーが操作しない登場人物の場合は、そのゲームの世界にいかにもいそうで、ちゃんと意思をもっている様子が伝わることが大事だとした。

具体的なデザイン制作の方法としては、あらかじめ細かくイメージが決まっているものを描き起こす場合のほか、開発の初期から参加している場合などは打ち合わせの段階でビジュアルを提示するという。目に見えるものがあるとさらにイメージが膨らむので、「ビジュアルの提示→打ち合わせ」をくり返すことで、キャラクターの性格も含めて決めていくと語った。

塗 和也氏(カプコン アートディレクター)

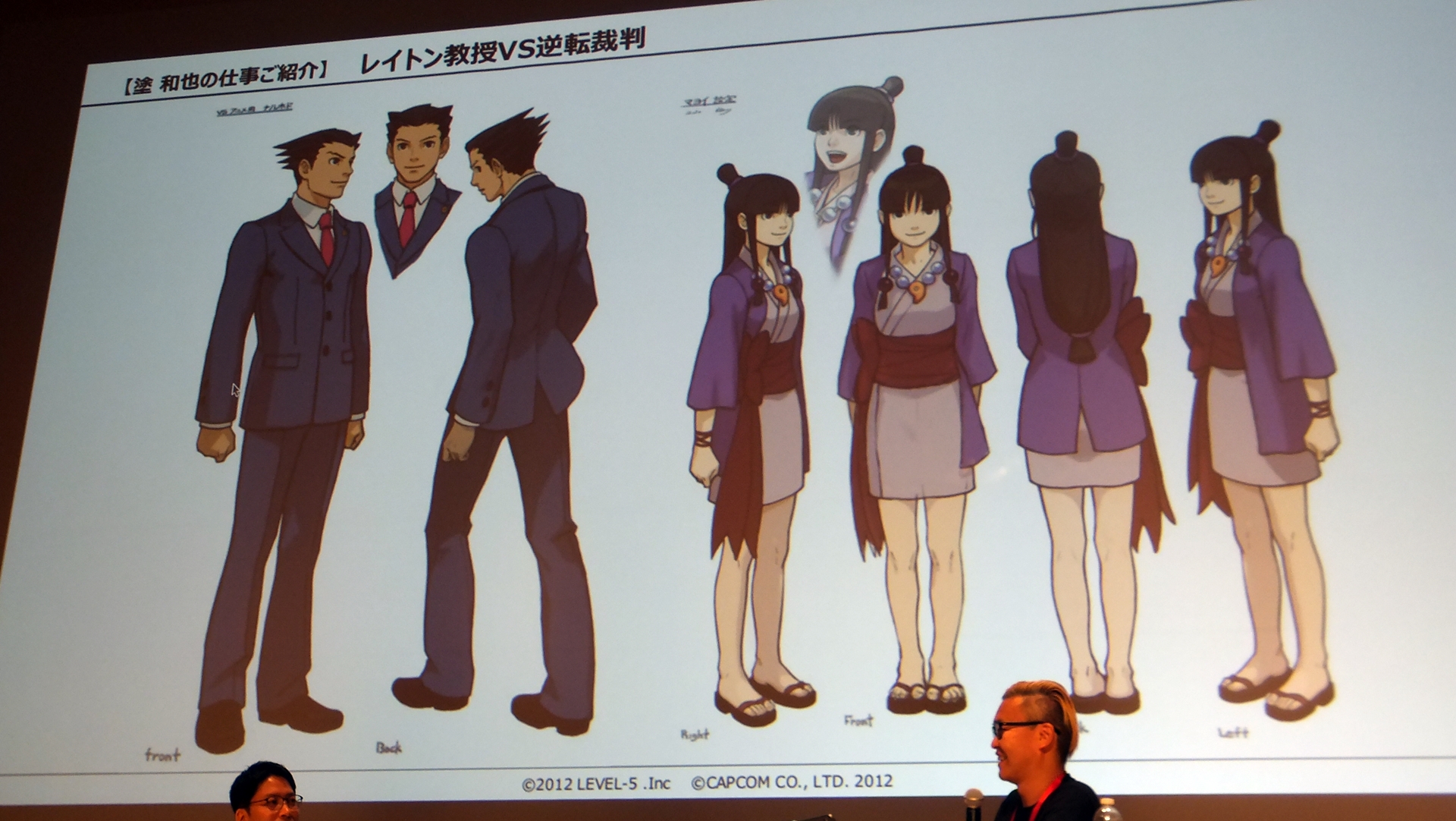

塗氏がキャラクターデザインを手がけた『レイトンVS逆転裁判』のキャラクター

一方の石渡氏は、アークシステムワークスの企業風土を「同人集団が頑張って会社になったような立ち位置」と紹介。そのためきっちりとした開発ラインをたどるというよりは、様々な方向からキャラクターが生み出されていくとした。特に石渡氏が深く関わる『GUILTY GEAR』シリーズのキャラクター制作では、ビジュアルが先行したり、格闘アクションの動きから発想されたり、物語上のポジションから考えられたりと、「順序が様々」という。

石渡太輔氏(アークシステムワークス取締役/Chief Creative Officer)

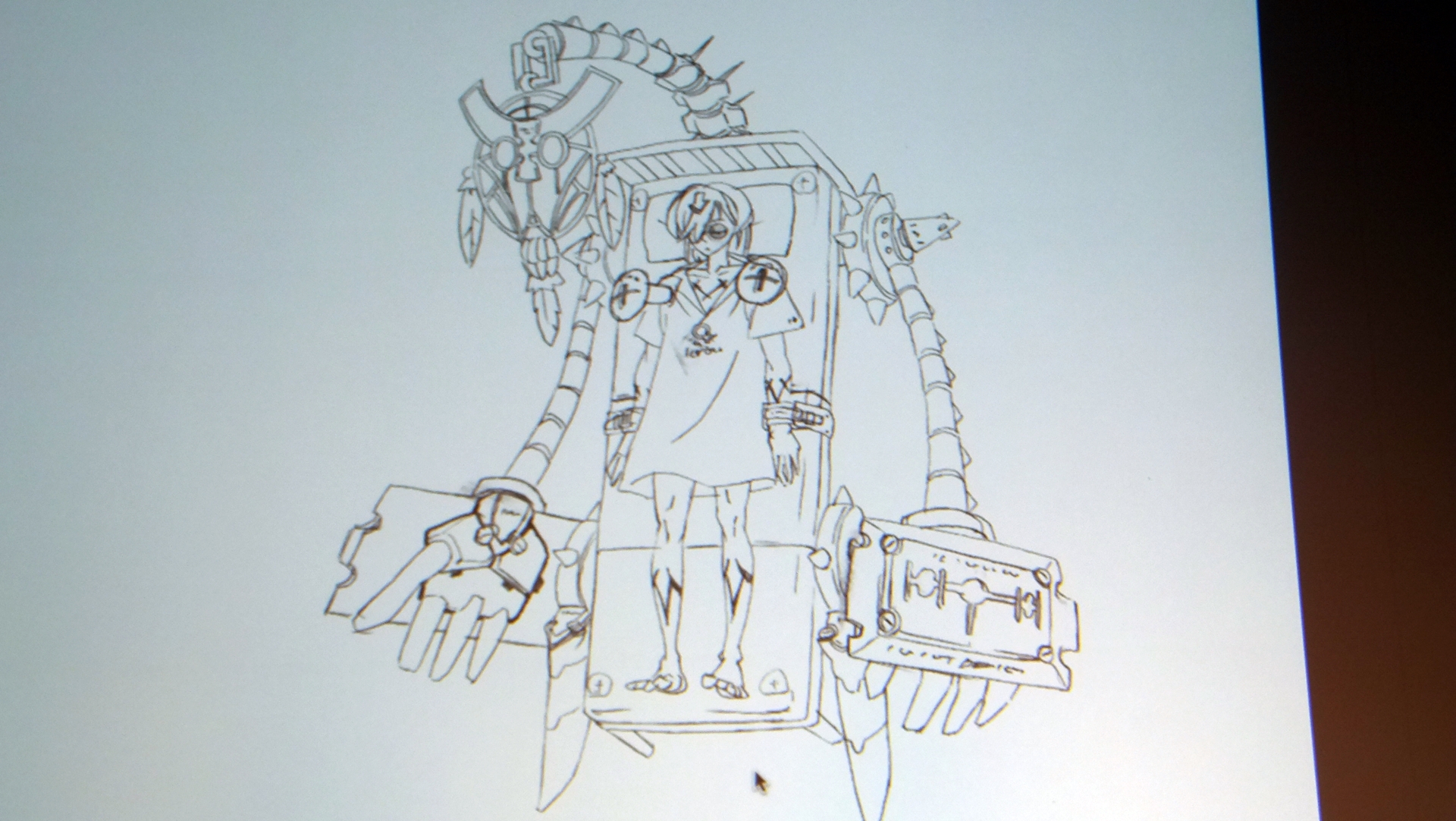

『GUILTY GEAR』チームは普段からコピー用紙にアイデアをとにかく書いていく「落書き」をしており、そこからキャラクターが生まれることもあるという。その代表が『GUILTY GEAR Xrd』シリーズから登場した「ベッドマン」だ。「寝たまま戦うキャラクターがいたら面白そう」と考えラフを描き、プランナーに「彼が立ち回るとしたらどんな動きになる?」と相談しながらできあがっていったキャラクターなのだとか。

石渡氏が「落書き」と呼んだラフ

ただし、描いた絵のとおりに3Dモデル(近年の『GUILTY GEAR』キャラクターは3Dモデルで描かれている)に起こせるかはわからないため、この「落書き」段階では描きこまず、デザインを調整しながら絵の着地点を探っていくそうだ。

「ベッドマン」のラフ

「よりキャラクター性を強めるには?」という話題では、塗氏は「目立たせたいパーツを強調する」と答えた。例えばパンチを目立たせたいキャラクターであれば、手に装飾を付けたり色味を工夫して注目度を上げる。ほかに背中を見ながら操作するキャラクターであれば、マフラーやマントなどの最も大事なポイントを背中に置くなどしている。

さらに映像のトリックも使っている。例えばカメラが上から見下ろすようなゲーム画面であれば、通常の3Dモデルでは頭でっかちに見えてしまうため、あえて10頭身ほどでモデルを作成し、ゲーム画面上で違和感がないようにしているとした。

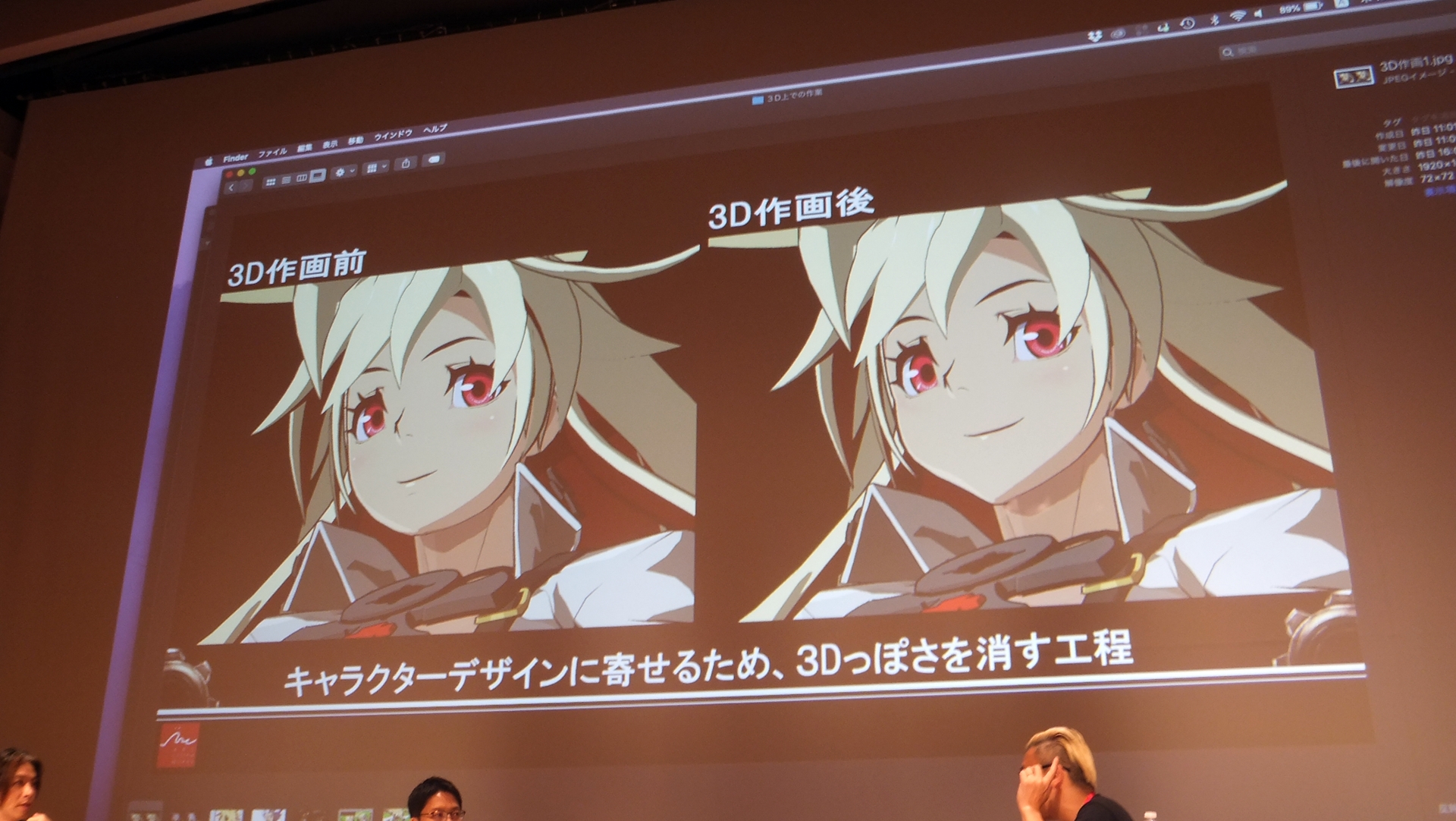

映像のトリックという点については石渡氏も「映像の嘘は吐きまくっている」とした。『GUILTY GEAR』シリーズの3Dモデルは、あえてマンガ的に「2Dに見える」ようにつくられている。特に表情などは3Dモデルそのままではマンガ的な表現にはならないため、カメラのアングルごとに3Dモデルを変形させている。こうした設定をアークシステムワークスでは「3D作画」と呼び、「職人が手作業で」行なっているとした。「3Dアニメでは変形を自動化する傾向もあるが、弊社では1つずつ手作業でこだわってやっている」と石渡氏は述べた。

全て手作業で行われるという「3D作画」と呼ばれる工程

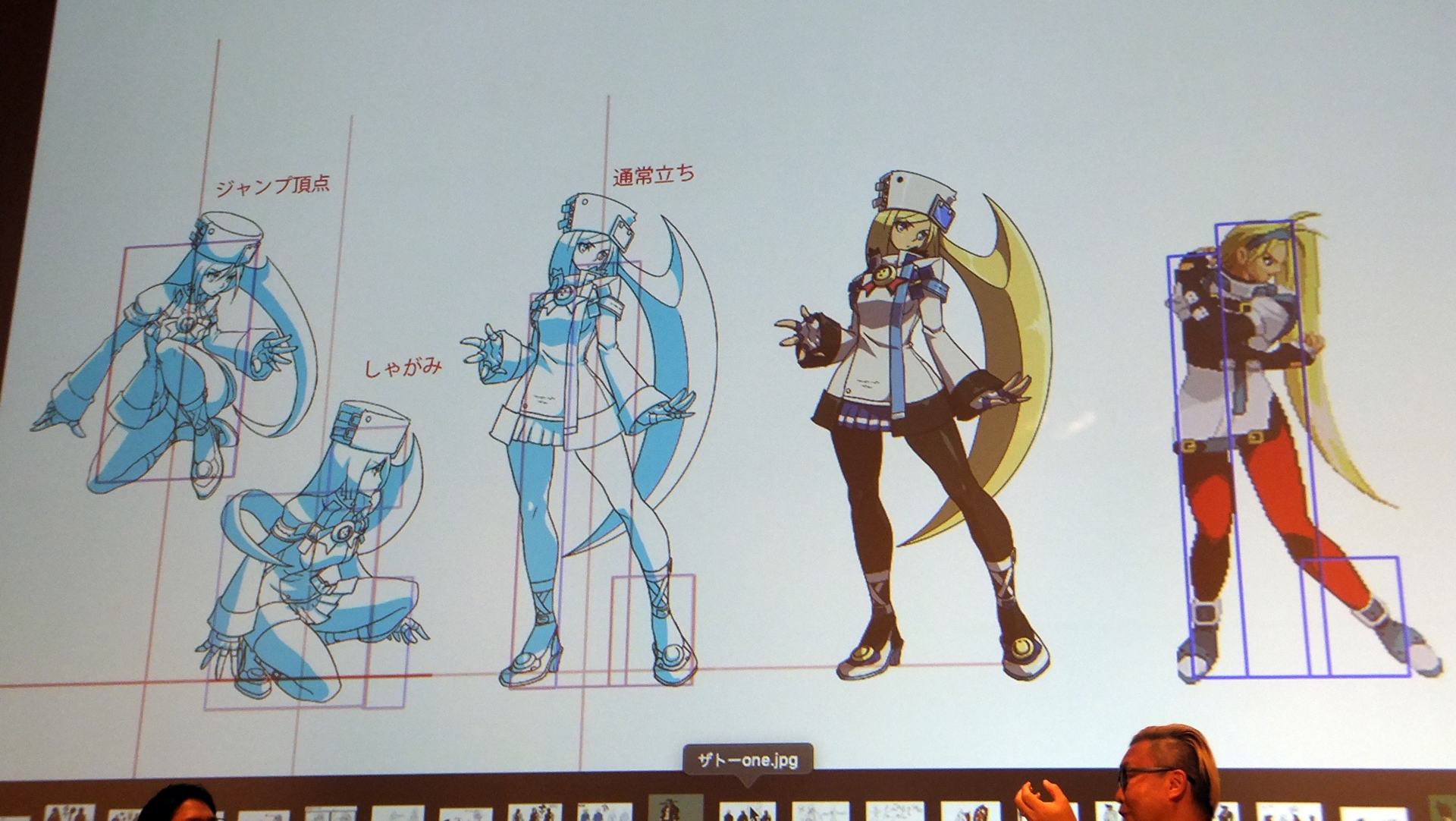

また『GUILTY GEAR』シリーズでは、「手や足が映っただけで誰かわかるように」も意識されている。石渡氏は『キン肉マン』ではバッファローマンの足が見えるだけで「バッファローマンだ!」とわかることを例に出し、パーツだけでも、シルエットだけでも、誰かわかるようにすることで、数多くのキャラクターがいるなかでもそれぞれが存在感を出せるようにしていると語った。

シルエットまで意識してデザインされるキャラクター

ちなみに、『逆転裁判』では上半身だけがゲーム画面に映ることが多くなるため、キャラクターデザインも下半身に向かうにつれ簡素なものになっている。ポリゴン数についても、足元ほど下げているそうだ。

3Dモデルになるときのイメージも含めてデザインされる塗氏のキャラクター

「海外に向けて意識していることは?」という話題では、塗氏は「海外向けを意識していても、日本独自の強みは残していくのが現在の主流」だと話した。というのも「海外の意見を採り入れているとどんどんリアルになり、キャラクターのガタイも良くなっていった」という経験があり、その際には文化のちがいを肌で感じたというが、「初めからそこをねらってもただ違和感が残るだけ」なのだそう。であれば、日本の強みを活かした方が差別化できるという。ただし、あまりにキャラクターの見た目が幼く見えてしまうと海外ユーザーから「子ども向けのコンテンツだな」と思われてしまうので、そこは注意点だとした。

『GUILTY GEAR』シリーズに登場するディズィー。日本向けには特段違和感ないように見えるデザインだが、海外では「幼く見える女性なのに、なぜここまで露出が多いのか?」と質問されるという

一方、石渡氏は格闘ゲームがeスポーツとして盛り上がってきた中で、「すでにあるキャラクターのデザインを海外向けにつくり変えるとしたらどうするか」という話題がチーム内でよく上るという。かといって具体的な方法があるわけではないのだが、自身の考えとしては「海外の文化と乖離しているものはつくりたくない」という思いがあるとした。

最後に塗氏との対談を振り返った石渡氏は、「ぜんぜん時間が足りなかった。今回は質問されることが多かったが(塗氏に聞いてみたい質問もたくさんある。せっかくのご縁なので、公私ともに何かやれたらと思う」と述べた。今後、アークシステムワークスとカプコンの夢のコラボが実現するかどうかは未知数だが、同セッションでは現場ならではの興味深い話題が多く、石渡氏と同様に聞き足りないと感じる内容だった。ぜひ、第2回を楽しみにしたい。